Nuove pubblicazioni

"Carne dalle alghe": come microalghe e soia diventano le cotolette del futuro

Ultima recensione: 23.08.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

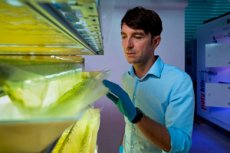

Di chi possiamo fidarci per la nuova proteina per il pianeta padella? Lo scienziato dei materiali Stefan Guldin (TUM/TUMCREATE, progetto Proteins4Singapore) fornisce una risposta non convenzionale: microalghe + soia. In un recente articolo su Nature, spiega come le materie prime vengono ottenute da colture monocellulari con il 60-70% di proteine, e poi "regolate" il loro autoassemblaggio e la loro consistenza per imitare la consistenza e la succosità della "carne". Il contesto è l'obiettivo "30 per 30" di Singapore: produrre il 30% del cibo a livello locale entro il 2030 in un ambiente con scarsità di suolo, dove i bioreattori compatti ad alghe sembrano particolarmente logici.

Contesto dello studio

Le fonti proteiche alternative non sono un capriccio alla moda, ma una risposta a diversi colli di bottiglia contemporaneamente: crescita demografica, vincoli climatici, carenza di terra e acqua e, in alcune megalopoli, la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento dipendenti dalle importazioni. Singapore è un esempio lampante: il Paese importa la maggior parte del suo cibo e si è prefissato un obiettivo "30x30": produrre internamente il 30% della sua dieta entro il 2030. In una tale geografia, i bioreattori compatti e i fotobioreattori chiusi con microalghe sono logici: non richiedono quasi terreno, funzionano tutto l'anno e sono scalabili "per città" piuttosto che "per ettaro".

Le microalghe sono interessanti non solo per la loro produzione "verticale". Diversi ceppi ( Chlorella, Nannochloropsis, Arthrospira/"spirulina" ) forniscono il 50-70% di proteine sulla sostanza secca, a cui si aggiungono acidi grassi polinsaturi, pigmenti e antiossidanti. Da tale biomassa si possono ottenere concentrati e isolatori proteici, "elementi costitutivi" dei sistemi alimentari. Il loro vantaggio rispetto a molte colture terrestri è la flessibilità di composizione grazie al controllo delle condizioni di coltivazione e all'indipendenza dalla stagionalità: i lotti di produzione sono più facili da standardizzare.

Ma la "polvere verde" non si trasforma da sola in una "cotoletta". Le proteine algali hanno un profilo specifico di gusto e aroma (clorofille, nota "marina"), solubilità e gelificazione variabili, e le pareti cellulari resistenti rendono difficile la digeribilità se non trattate correttamente. Da qui il passaggio tecnologico: frazionamento, sbiancamento/deodorizzazione, regolazione delle proprietà funzionali (emulsione, ritenzione idrica, viscoelasticità). Allo stesso tempo, l'essiccazione e la separazione della biomassa devono essere eseguite in modo efficiente dal punto di vista energetico, altrimenti parte del guadagno ambientale e di prezzo va perso; se a questo si aggiungono la normativa sui "nuovi alimenti" e la questione degli allergeni, diventa chiaro perché il percorso dal reattore al bancone sia lungo.

La chiave per l'esperienza della "carne" è la strutturazione. I concentrati proteici devono essere forzati ad auto-organizzarsi in una microstruttura fibrosa e stratificata che fornisca un "morso" elastico e trattenga succhi e grassi. Questo risultato si ottiene attraverso campi di taglio, estrusione, controllo della separazione microfase e aggiunta di lipidi/precursori aromatici. In pratica, le proteine algali vengono spesso miscelate con proteine di soia: questo facilita l'ottenimento del giusto profilo amminoacidico, migliora la formazione della consistenza e "smorza" il sapore delle alghe. L'ultima barriera è il consumatore: abbiamo bisogno di ricette per la cucina locale, degustazioni alla cieca ed etichette chiare. Ecco perché la scienza dei materiali e gli strumenti sensoriali vengono aggiunti agli algoritmi di chimica alimentare: senza di essi, la "carne di alghe" rimarrà una dimostrazione di laboratorio, non un prodotto che le persone acquisteranno una seconda volta.

Perché le microalghe?

- Proteine fino all'orlo. Alcune tipologie forniscono fino al 60-70% di proteine sulla sostanza secca, un valore paragonabile e superiore alle fonti tipiche.

- Formato urbano. Crescono in reattori, praticamente senza terra e con un impatto idrico ridotto, il che è comodo per una megalopoli come Singapore.

- Lavorazione flessibile. Le frazioni proteiche vengono estratte dalla biomassa e possono essere utilizzate come "costruttori" di texture.

Cosa sta facendo la squadra di Guldin?

L'obiettivo della ricerca è capire come far sì che le proteine vegetali si comportino come "carne". L'approccio della scienza dei materiali è decisivo in questo caso: controllando l'auto-organizzazione dei filamenti proteici e la loro interazione con acqua e grassi, è possibile assemblare la microstruttura desiderata: stratificazione, fibrosità, elasticità. Questo è il caso in cui la "fisica della materia soffice" funziona a piacere.

- Materie prime: una miscela di microalghe e proteine di soia: un equilibrio tra gusto, valore nutrizionale e prezzo.

- Processo: estrazione → selezione delle condizioni di autoassemblaggio → test di menta/masticazione e succosità → aggiustamenti della ricetta.

- Sede: consorzio TUMCREATE/Proteins4Singapore: un ponte tra fondazioni e tecnologie alimentari per soddisfare le esigenze della città-stato.

Ciò che è già chiaro e ciò che sta rallentando la "carne alternativa" sulle alghe

- Pro:

- elevata densità proteica e profilo aminoacidico completo in numerose specie;

- scalabilità nei sistemi chiusi;

- la prospettiva di ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta idrica.

- Sfide:

- il gusto e l'aroma (clorofille, note "marine") richiedono il mascheramento e lo sbiancamento dei pigmenti;

- le proprietà funzionali (solubilità, gelificazione) variano tra le specie e dipendono dalla lavorazione;

- economia e regolamentazione: stabilità delle filiere di approvvigionamento delle colture, standardizzazione dei concentrati proteici.

Perché Singapore (e non solo) ne ha bisogno

Singapore importa oltre il 90% del suo cibo e punta a produrne localmente il 30% entro il 2030. I reattori compatti di microalghe e la trasformazione delle proteine in prodotti "a base di carne" rappresentano un modo per aggiungere grammi di proteine per metro quadrato e ridurre la vulnerabilità agli shock di approvvigionamento. Lo stesso vale per le città con carenza di terra e acqua.

Come preparare un "bocconcino di carne" dal "porridge verde"

- Struttura: controlla la separazione microfase e l'orientamento delle fibre proteiche (estrusione, campi di taglio), da cui la fibrosità e l'"onda" quando vengono morse.

- Succulenza: incapsula i grassi, lega l'acqua con idrocolloidi, imitando il "succo di carne".

- Gusto: fermentazione, selezione del profilo lipidico e dei precursori aromatici - allontanamento dalla nota "alga" verso "umami".

Cosa riserva il futuro a Proteins4Singapore

- Dal laboratorio ai mini-laboratori: stabilità dei lotti, durata di conservazione, logistica del freddo.

- Dietetica e sicurezza: allergeni delle proteine vegetali, digeribilità, etichettatura.

- Test sui consumatori: degustazioni alla cieca e ricerca comportamentale nelle cucine asiatiche – Taste Matters.

Commenti dell'autore

Il materiale suona pragmatico, con un ottimismo "ingegneristico": le microalghe non sono esotiche solo per il gusto di essere pubblicizzate, ma un vero costruttore di prodotti proteici, se si guarda al compito con gli occhi di uno scienziato dei materiali. La chiave non è solo coltivare biomassa con il 60-70% di proteine, ma insegnare alle frazioni proteiche ad assemblarsi in una microstruttura "carnosa" e allo stesso tempo mantenere gusto, succosità e prezzo. Pertanto, la scommessa è sul binomio microalghe + soia: le prime hanno densità proteica e produzione compatta, la seconda ha una comprovata consistenza e un profilo gustativo "morbido".

L'autore sottolinea alcuni aspetti importanti, spesso "non detti":

- La consistenza e la percezione sensoriale sono più importanti degli slogan. Un'impronta ecologica è un vantaggio, ma le persone acquisteranno ciò che è piacevole da masticare e gustoso da mangiare. Da qui l'enfasi sull'autoassemblaggio di proteine, fibre e ritenzione di grassi/succhi.

- Le funzioni sono più importanti della tassonomia. Non è tanto importante "che tipo di alga" quanto quali proprietà funzionali (solubilità, gelificazione, emulsione) la frazione proteica isolata fornisce dopo la lavorazione.

- La miscela non è un compromesso, ma una strategia. La miscela di alghe e proteine di soia contribuisce a portare a termine tre compiti contemporaneamente: profilo aminoacidico, efficacia tecnologica e neutralizzazione delle note "marine".

- Logica di produzione urbana. Per Singapore e le megalopoli, la chiave è il rapporto "proteine/m²" e l'indipendenza stagionale: reattori chiusi, filiere corte, stabilità dei lotti.

- Economia ed energia sono il filtro della realtà. La disidratazione/sbiancamento a basso costo e la messa in scala dei mini-laboratori sono colli di bottiglia; senza di essi, ecologia e prezzo possono "evaporare" nella fase di lavorazione.

- Regolamentazione e fiducia. Il termine "nuovo cibo" si riferisce a standard, allergeni, etichettatura e test sui consumatori, e riguarda le cucine locali (non solo il "formato hamburger").

Cosa deve succedere, secondo l'autore, affinché la "carne di alghe" passi dalle manifestazioni a un prodotto di massa?

- Standardizzare i concentrati proteici (lotto per lotto in base a parametri funzionali, non solo in base alla percentuale di proteine).

- Risolvi in modo efficiente dal punto di vista energetico i passaggi "sporchi" (separazione dell'acqua, deodorizzazione/sbiancamento) senza perdere i principi nutritivi.

- Avviare mini catene di produzione in città: dai reattori alle linee di estrusione pilota e alla logistica del freddo.

- Collega le ricette al contesto della cucina (Asia/Europa): aromi, grassi, spezie, per veri e propri test comportamentali.

- Calcola onestamente l'LCA (carbonio/acqua/energia) per scale reali, non per grammi di laboratorio.

Il messaggio principale: le proteine alternative non sono un singolo "super-ingrediente", ma una combinazione di scienza dei materiali e soluzioni alimentari. Le microalghe forniscono compattezza e densità proteica, la soia fornisce un affidabile "rinforzo" della consistenza e un'ingegneria competente trasforma il tutto in un prodotto che si desidera mangiare una seconda volta.

Conclusione

Le microalghe non sono una fantasia futuristica, ma una piattaforma tecnologica per le città dove il territorio scarseggia e le proteine sono necessarie. Il lavoro di Guldin e colleghi dimostra che se si controlla l'autoassemblaggio e la consistenza delle proteine, il concentrato "verde" si trasforma in un prodotto "carne" - e questo si inserisce logicamente nella strategia di sostenibilità alimentare 30x30 di Singapore. Poi arriva la lunga distanza: aroma, costi, standard e apprezzamento dei consumatori.

Fonte: Christine Ro. Ingredienti grezzi: trasformare le proteine delle alghe in carne finta. Nature, 18 agosto 2025; intervista con S. Guldin (TUM/TUMCREATE, Proteins4Singapore). Contesto aggiuntivo: obiettivi 30×30 e materiali su Proteins4Singapore. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-02622-7