Nuove pubblicazioni

Oltre il "verde": come la clorofilla e i suoi derivati possono aiutare a combattere il diabete

Ultima recensione: 23.08.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

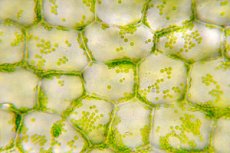

La rivista Nutrients ha pubblicato una revisione condotta da scienziati dell'Università di Padova (Italia), che hanno raccolto e strutturato dati su come la clorofilla - il pigmento verde delle piante - e i suoi derivati influenzino potenzialmente il controllo glicemico e i meccanismi associati al diabete. Gli autori dimostrano che gli effetti si verificano non solo attraverso il "supporto" antiossidante, ma anche attraverso il tratto digerente, il microbiota, l'inibizione degli enzimi che scindono i carboidrati, la modulazione del sistema incretinico e persino l'azione "simile all'insulina" di singole molecole.

Contesto dello studio

Il diabete mellito di tipo 2 è una malattia metabolica cronica in cui, oltre all'iperglicemia, giocano un ruolo chiave anche l'insulino-resistenza, l'infiammazione di basso livello e lo stress ossidativo. Nel contesto della farmacoterapia standard, cresce l'interesse per i nutrienti che potrebbero "catturare" i primi legami della patogenesi, principalmente nell'intestino, dove si forma la maggior parte dei picchi glicemici postprandiali e dei segnali incretinici. È qui che finiscono la clorofilla e i suoi derivati: una revisione pubblicata su Nutrients sistematizza i dati su come le molecole "verdi" possano influenzare delicatamente il metabolismo dei carboidrati e i percorsi correlati senza interferire direttamente con il recettore dell'insulina.

La clorofilla è un pigmento alimentare di uso quotidiano, presente nelle verdure verde scuro e nelle alghe; la valutazione europea del menu dell'EFSA indica un'assunzione media di circa 207 mg di clorofilla "verde" al giorno negli adulti, con ampie variazioni tra i vari Paesi. Tuttavia, la biodisponibilità sistemica della clorofilla naturale è bassa, e i prodotti della sua trasformazione nel tratto digerente – feofitine/pirofeofitine e feoforbide – svolgono un ruolo significativo. Questo spiega l'attenzione rivolta ai meccanismi "intestinali" locali e l'interesse per formulazioni (ad esempio microcapsule) che trattengono le forme attive nel lume intestinale.

La logica meccanicistica si compone di diverse ramificazioni. In primo luogo, l'inibizione degli enzimi di degradazione dei carboidrati: i derivati della clorofilla (feoforbide a, feofitina a, pirofeofitina a) inibiscono l'α-amilasi e l'α-glucosidasi, attenuando la glicemia postprandiale. In secondo luogo, l'asse incretinico: in numerosi studi, gli estratti di clorofilla hanno ridotto l'attività della DPP-4, che teoricamente supporta il GLP-1 endogeno (un circuito importante nella diabetologia moderna). In terzo luogo, stanno emergendo dati sugli effetti insulino-simili della feoforbide a, ovvero l'aumento del trasporto del glucosio attraverso GLUT1/GLUT4 in modelli cellulari e preclinici. Infine, gli effetti antiossidanti e antinfiammatori delle porfirine "verdi", che completano l'effetto metabolico, sono stati descritti a livello di fisiologia sistemica.

Nonostante tutto il potenziale, il campo è ancora in fase iniziale: una parte significativa della base è in vitro e preclinica; sono necessari RCT con endpoint rigorosi (glicemia postprandiale, HbA1c, marcatori incretinici) e confronto con standard (acarbosio, inibitori della DPP-4) per le raccomandazioni cliniche. Parallelamente, è necessario tenere conto della sicurezza: diversi derivati della clorofilla sono fotosensibilizzatori delle porfirine, il che significa che la forma, la dose e la direzione di somministrazione (intestinale-locale vs. sistemica) devono essere selezionate con attenzione. Ciononostante, è proprio questo approccio "intestinale-centrico" - una delicata correzione delle cascate enzimatiche e ormonali - che rende la clorofilla un candidato promettente nell'arsenale delle strategie nutrizionali ausiliarie per il diabete.

In breve: perché è importante

Il diabete colpisce centinaia di milioni di adulti e il numero di pazienti è in crescita. Nel contesto della terapia standard, l'interesse per i nutrienti "verdi" è comprensibile: la clorofilla è ampiamente presente negli alimenti (verdure verde scuro, alghe) e il consumo medio in Europa è stato stimato in circa 200-400 mg al giorno, a seconda della dieta. La revisione sottolinea che sono i derivati della clorofilla a fornire il maggiore potenziale per il controllo glicemico e che i meccanismi stessi sono in gran parte "intestinali", locali, senza assorbimento sistemico.

Cosa è stato trovato esattamente (per aree di azione)

Il documento riunisce i risultati di studi su cellule, animali e tecnologie pilota; insieme, costruiscono uno scenario in più fasi.

- Intestino e microbiota. L'integrazione di clorofilla nei topi obesi indotti dalla dieta ha migliorato la tolleranza al glucosio, ridotto l'infiammazione di basso grado e rimodellato il microbiota (incluso un rapporto Firmicutes/Bacteroidetes ridotto), il che è associato a un migliore utilizzo dei carboidrati e a un migliore scarico metabolico.

- Inibizione degli enzimi "zuccherini". La clorofilla stessa interagisce debolmente con l'α-glucosidasi, ma i suoi derivati - feoforbide a, feofitina a, pirofeofitina a - sono in grado di rallentare la degradazione dei carboidrati, agendo come inibitori dell'α-amilasi e dell'α-glucosidasi. Numerosi studi hanno anche dimostrato una spiegazione fisico-chimica: interagendo con amido/enzimi, le molecole impediscono agli enzimi di accedere al substrato e aumentano la percentuale di amido resistente, attenuando i picchi glicemici postprandiali.

- Incretine e DPP-4. Gli estratti microincapsulati contenenti clorofilla non solo hanno inibito l'α-amilasi/α-glucosidasi in vitro, ma hanno anche soppresso l'attività della DPP-4, un enzima che degrada le incretine (GLP-1, ecc.), supportando così potenzialmente la risposta insulinica endogena. L'effetto è stato dipendente dal trasportatore (le capsule proteiche hanno funzionato meglio delle capsule di carboidrati).

- Antiglicazione e complicanze. Il feoforbide a ha inibito il legame dei prodotti finali della glicazione avanzata (AGE) al loro recettore RAGE, un asse chiave nello sviluppo delle complicanze vascolari e tissutali del diabete; l'attività è risultata paragonabile all'inibitore di riferimento nei test modello.

- Azione "simile all'insulina". Negli screening fenotipici su larve di pesce zebra e in modelli cellulari, il feoforbide ha migliorato l'assorbimento del glucosio interagendo con i trasportatori GLUT1/GLUT4 e aumentandone la disponibilità/stabilità di membrana. Ciò suggerisce un possibile bersaglio al di fuori del classico recettore dell'insulina.

- Clorofillina (derivato semisintetico): sono stati dimostrati effetti sul metabolismo dei lipidi, sullo stress ossidativo e persino sull'integrità della barriera intestinale nei topi, supportando indirettamente la stabilità metabolica.

Come può funzionare

Viene definita la "tripla forcella". Primo, fisico-chimico: complessazione con amido ed enzimi → rilascio più lento di glucosio nel lume intestinale. Secondo, ormonale-incretinico: inibizione della DPP-4 e aumento del GLP-1 → migliore risposta postprandiale delle cellule β. Terzo, segnalazione cellulare: singoli derivati porfirinici (feoforbide a) si comportano come insulinomimetici, migliorando il trasporto del glucosio attraverso GLUT1/GLUT4 e inibendo simultaneamente l'asse AGE-RAGE, che potenzialmente rallenta le complicanze. Tutte e tre le linee di ricerca si sommano all'idea di una "terapia diabetica soft" attraverso l'intestino e le sue interfacce.

Cosa si sa già sulle fonti e sui dosaggi della dieta

La clorofilla è un nutriente di uso quotidiano: si trova in quantità maggiori nelle verdure verde scuro, nei baccelli di fagioli e nelle alghe/microalghe (ad esempio la clorella). Sulla base delle abitudini alimentari degli europei, l'assunzione giornaliera media di clorofilla "verde" è stata stimata in circa 207 mg (con un piatto molto "verde", le stime salgono). La biodisponibilità della clorofilla stessa è bassa (la maggior parte viene convertita in derivati ed escreta attraverso l'intestino), che è esattamente ciò che guida le formulazioni/microcapsule e l'attenzione ai meccanismi locali nel lume intestinale.

I vantaggi sono positivi, ma dove sono le insidie?

Gli autori discutono onestamente dei rischi e delle lacune.

- Fotosensibilizzazione. Diversi derivati della clorofilla (serie porfirinica) sono potenziali fotosensibilizzanti. Per l'applicazione, vengono prese in considerazione forme/vettori mirati all'intestino e modificazioni chimiche che riducono il rilascio di ossigeno singoletto e l'assorbimento sistemico.

- Livello di evidenza. Gran parte dei dati proviene da modelli in vitro, preclinici o tecnologici. Esistono pochi studi clinici su larga scala sugli esiti glicemici, quindi è troppo presto per parlare di farmaco/dose/regime terapeutico.

- Eterogeneità delle matrici. Gli effetti dipendono dal vettore (capsule proteiche vs. maltodestrina), dal trattamento termico dell'alimento (formazione di feofitine/pirofeofitine) e dalla composizione degli estratti, il che rende difficili i confronti diretti.

Cosa potrebbe significare in pratica (se i risultati saranno confermati)

La prospettiva non è in una "pillola di clorofilla", ma in formule individuali per un compito specifico: capsule per agire nel lume intestinale (inibizione di α-glucosidasi/α-amilasi/DPP-4), prodotti funzionali a rilascio controllato, combinazioni con fibre/amido resistente, nonché molecole insulino-mimetiche di origine vegetale come direzione separata. Parallelamente, un "piatto verde" razionale rimane una base universale e sicura per un'alimentazione sana, ma questa è proprio nutrizione, non terapia.

Cosa chiederà ora la scienza?

- Studi clinici randomizzati incentrati sulla glicemia postprandiale, sui marcatori incretinici e sulla tollerabilità (inclusa la fototossicità).

- Farmacocinetica e sicurezza dei singoli derivati (in particolare feoforbide a) con somministrazione enterica.

- Matrici standardizzate (tipi di supporti, temperature di lavorazione) e punti finali confrontabili.

- Confronto con benchmark (acarbosio, inibitori della DPP-4) per comprendere il valore aggiunto della strategia green.

A chi è rivolta questa notizia?

È importante che i pazienti diabetici e gli specialisti considerino le molecole "verdi" come una prospettiva, non come un sostituto immediato della terapia. Qualsiasi integratore ed estratto deve essere assunto solo dopo aver consultato un medico, soprattutto in caso di assunzione di ipoglicemizzanti: l'interferenza con enzimi e incretine non è un giocattolo. La revisione è una mappa scientifica dell'area, non una guida pronta all'uso.

Fonte: Sartore G., Zagotto G., Ragazzi E. Oltre il verde: il potenziale terapeutico della clorofilla e dei suoi derivati nel controllo del diabete. Nutrients 17(16):2653 (2025). https://doi.org/10.3390/nu17162653