Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Rosacea

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La rosacea è una delle malattie della pelle più comuni con cui un dermatologo si confronta. La storia dello studio della rosacea è lunga e complessa. I sintomi principali della malattia sono noti fin dall'antichità e non sono stati praticamente mai patomorfosi, ma non esiste ancora una definizione universalmente accettata di questa patologia.

All'estero, la definizione clinica accettata di rosacea è una malattia che si manifesta con un eritema persistente della parte centrale del viso, in particolare delle superfici sporgenti, con vasi cutanei dilatati ben visibili sullo sfondo, spesso accompagnato dalla comparsa di eruzioni cutanee papulose e papulopustolose, nonché dal possibile sviluppo di deformità a forma di cono delle parti sporgenti del viso.

[ 1 ]

[ 1 ]

Le cause rosacea

La rosacea è spesso definita come un'angioneurosi del collegamento prevalentemente venoso del plesso vascolare del derma, sulla base dell'ipotesi più ampiamente accettata sulla patogenesi della malattia.

La malattia si sviluppa più spesso nelle donne, nella seconda-quarta decade di vita, che hanno una predisposizione geneticamente determinata all'arrossamento transitorio della pelle del viso, più raramente del collo e della cosiddetta zona del décolleté.

Poiché le alterazioni patologiche della pelle dei pazienti affetti da rosacea sono localizzate principalmente sul viso, l'importanza estetica della malattia e la comparsa di problemi psicosomatici secondari hanno portato a una partecipazione molto attiva della società allo studio di questa patologia. Di conseguenza, nei paesi sviluppati sono state costituite società nazionali per lo studio della rosacea, che rappresentano commissioni di professionisti molto influenti che monitorano le pubblicazioni periodiche sul problema e forniscono, tra le altre cose, sostegno finanziario alla ricerca in questo settore. Essendo una sorta di centri di informazione, queste società pubblicano regolarmente opinioni generali e moderne di esperti su questioni di classificazione, patogenesi e metodi di trattamento. Spesso queste opinioni non corrispondono a quelle storicamente consolidate.

Patogenesi

La patogenesi della rosacea rimane poco chiara. Esistono numerose teorie, ma nessuna di esse si propone di essere la principale, poiché non è stata pienamente dimostrata. Alcune di queste teorie si basano sui risultati di studi sistematici sulla relazione tra lo sviluppo della rosacea e vari fattori e disturbi scatenanti, altre sui risultati di singole osservazioni.

I principali meccanismi eziopatogenetici sono considerati la vasodilatazione del plesso vascolare del derma dovuta all'implementazione della caratteristica congenita dell'attività vasomotoria ipotalamo-ipofisaria, come uno dei meccanismi di termoregolazione del cervello in condizioni di aumentata temperatura (come conseguenza dell'azione di fattori fisici o psicoemozionali), e il flusso ematico associato nel bacino dell'arteria carotide.

L'effetto delle radiazioni ultraviolette, che secondo molti ricercatori porta allo sviluppo precoce delle teleangectasie, non è stato completamente spiegato e il suo ruolo nella patogenesi della rosacea continua a essere dibattuto. La combinazione di vasi dilatati pareticamente e UFO prolungato porta ad alterazioni distrofiche nella matrice intercellulare del derma e a una parziale disorganizzazione delle strutture fibrose del tessuto connettivo dovuta all'accumulo di metaboliti e mediatori proinfiammatori. Questo meccanismo è considerato uno dei principali nello sviluppo della rosacea ipertrofica.

La colonizzazione dell'apparato digerente da parte di una delle sottopopolazioni di Helicobacter pylori, che produce sostanze citotossiche che stimolano il rilascio di sostanze vasoattive come istamina, leucotrieni, prostaglandine, fattore di necrosi tumorale e alcune altre citochine, è considerata una delle cause principali dello sviluppo della rosacea eritemato-telangectasica.

Il consumo eccessivo di alcol, cibi piccanti e spezie è attualmente considerato solo un fattore che aumenta le manifestazioni della malattia, ma non ha alcun significato eziologico. Così come il ruolo del Demodex folliculorurn, un tipico commensale, è attualmente riconosciuto come fattore di esacerbazione del processo cutaneo, principalmente nella rosacea di tipo papulo-pustoloso.

Sintomi rosacea

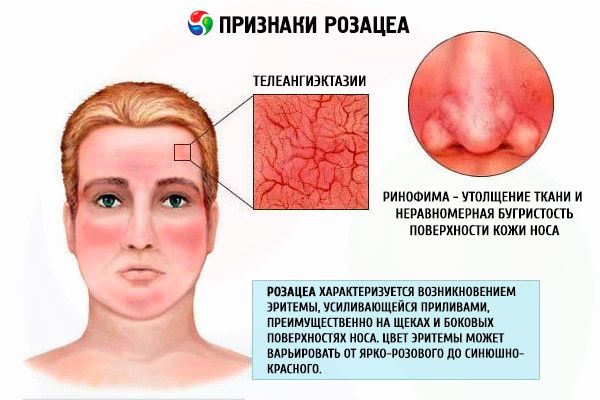

Il quadro clinico della rosacea eritemato-teleangectasica è caratterizzato dalla comparsa di eritema, inizialmente transitorio, che aumenta con le vampate di calore e poi diventa persistente, principalmente sulle guance e sulle superfici laterali del naso. Il colore dell'eritema può variare dal rosa acceso al rosso-bluastro, a seconda della durata della malattia. Su tale sfondo di eritema, i pazienti sviluppano teleangectasie di vario diametro, desquamazione scarsa o moderata e gonfiore della pelle. La maggior parte dei pazienti lamenta una sensazione di bruciore e formicolio nella zona dell'eritema.

Le manifestazioni della malattia sono aggravate dall'esposizione a basse e alte temperature, alcol, cibi piccanti e stress psico-emotivo. I pazienti con questo tipo di rosacea sono caratterizzati da una maggiore sensibilità della pelle ai preparati esterni e ai raggi UV. Anche creme e filtri solari poco efficaci possono causare un aumento delle manifestazioni infiammatorie. La maggior parte dei pazienti affetti da questo tipo di rosacea non ha una storia di acne vulgaris.

Forme

La classificazione della rosacea è ancora oggetto di dibattito. Storicamente, si ritiene che la malattia sia caratterizzata da un decorso a stadi. Tuttavia, la classificazione del comitato di esperti dell'American National Rosacea Society del 2002 indica l'esistenza di 4 tipi principali di rosacea (tipo eritematoso-teleangectasico, tipo papulo-pustoloso, tipo fimatoso e tipo oculare, corrispondenti allo stadio ipertrofico e tipo oftalrosacea nella classificazione nazionale). Mette inoltre in discussione la trasformazione di un tipo in un altro, ad eccezione dei casi di sviluppo di rinofima in pazienti con rosacea di tipo papulo-pustoloso.

La rosacea papulopustolosa è caratterizzata da un quadro clinico simile, ma in questo tipo di rosacea non si lamentano così tante sensazioni dovute all'eritema come nella rosacea eritemato-teleangectasica. I pazienti sono principalmente preoccupati per le eruzioni cutanee papulari. Sono caratterizzate da un colore rosso vivo e da una localizzazione perifollicolare. Le singole papule possono essere coronate da una piccola pustola rotonda, ma tali elementi papulopustolosi sono rari. La desquamazione è solitamente assente. È possibile la formazione di edema persistente nella sede dell'eritema diffuso, più comune negli uomini.

La rosacea di tipo fimatoso, o ipertrofica, è caratterizzata da un significativo ispessimento dei tessuti e da una superficie cutanea irregolare e irregolare. La comparsa di tali alterazioni sulla pelle del naso è chiamata rinofima; metafima se interessa la pelle della fronte; gnatofima è un'alterazione della ghiandola pineale nel mento, otofima se interessa i padiglioni auricolari (può anche essere monolaterale); molto meno frequentemente, il processo interessa le palpebre: blefarofima. Esistono 4 varianti istopatologiche delle formazioni pineali: ghiandolare, fibrosa, fibroangiomatosa e attinica.

La forma oculare, o oftalrosacea, è clinicamente rappresentata prevalentemente da una combinazione di blefarite e congiuntivite. Calazio e meibomite ricorrenti accompagnano spesso il quadro clinico. Sono frequenti le teleangectasie congiuntivali. I disturbi lamentati dai pazienti sono aspecifici: spesso si notano bruciore, prurito, fotofobia e sensazione di corpo estraneo. L'oftalrosacea può essere complicata da cheratite, sclerite e irite, ma nella pratica tali alterazioni sono rare. In rari casi, lo sviluppo di sintomi oculari precede quelli cutanei.

Esistono forme particolari della malattia: rosacea lupoide, steroidea, conglobata, fulminante, rosacea Gram-negativa, rosacea con edema solido persistente (morbo di Morbigan), ecc.

In particolare, la rosacea lupoide (rosacea lupoide, rosacea granulomatosa, tubercoloide di Lewandowsky) è caratterizzata dalla formazione di granulomi simili a corpi estranei. Alla diascopia si nota una colorazione giallo-brunastra delle papule. Un ruolo decisivo nella diagnosi è svolto dall'esame istologico dell'elemento caratteristico.

[ 10 ]

[ 10 ]

Diagnostica rosacea

La diagnosi, secondo l'American Committee for the Study of Rosacea, si basa sui dati anamnestici, che indicano, innanzitutto, la presenza di un eritema persistente della parte centrale del viso da almeno 3 mesi. La presenza di bruciore e formicolio nella zona interessata da tale eritema, secchezza cutanea e comparsa di teleangectasie, comparsa di papule su sfondo di eritema stagnante, ipertrofia delle parti sporgenti del viso e rilevamento di lesioni oculari, consente di determinare il tipo di rosacea.

Cosa c'è da esaminare?

Come esaminare?

Diagnosi differenziale

In termini di diagnosi differenziale, è necessario innanzitutto escludere la policitemia vera e propria, le malattie del tessuto connettivo, il carcinoide e la mastocitosi. Inoltre, è necessario differenziare la rosacea dalla dermatite periorifiziale o steroidea e dalla dermatite da contatto, inclusa la fotodermatite. La diagnosi di laboratorio viene effettuata principalmente escludendo altre patologie, poiché non esistono ancora test specifici per la diagnosi di rosacea.

Chi contattare?

Trattamento rosacea

Oggi, il problema del trattamento è molto più sviluppato rispetto alla patogenesi e all'eziologia della rosacea. Le strategie terapeutiche dipendono in larga misura dal tipo clinico della malattia. Tuttavia, il successo del trattamento della rosacea si basa sullo sforzo congiunto del medico e del paziente per individuare i fattori scatenanti, che sono strettamente individuali. Il più delle volte, questi includono fattori meteorologici: esposizione alla radiazione solare, alte e basse temperature, vento e relativi effetti abrasivi; alimentari: consumo di bevande calde e gassate, alcol, cibi piccanti ed eccesso di cibo; neuroendocrini: effetti emotivi, sindrome climaterica e altre endocrinopatie accompagnate da un aumento della circolazione sanguigna nel pool carotideo; iatrogeni, inclusi sia farmaci sistemici che causano eritema facciale (ad esempio, preparati a base di acido nicotinico, amiodarone), sia farmaci esterni, inclusi cosmetici e detergenti che hanno un effetto irritante (cosmetici e tonici waterproof, la cui rimozione richiede l'uso di solventi, nonché detergenti contenenti sapone). L'eliminazione o la riduzione dell'effetto di questi fattori influenza significativamente il decorso della malattia e riduce i costi della terapia farmacologica.

La base del trattamento è un'adeguata cura quotidiana della pelle. Innanzitutto, include l'uso di filtri solari. Questi devono essere selezionati tenendo conto della maggiore sensibilità cutanea dei pazienti con rosacea. L'effetto meno irritante è esercitato da preparati indifferenti (biossido di titanio, ossido di zinco), che bloccano l'irradiazione ultravioletta della pelle grazie alle loro proprietà fisiche. I preparati contenenti filtri ultravioletti chimici, che possono essere raccomandati ai pazienti con rosacea, non devono contenere sodio lauril solfato, mentolo e canfora e, al contrario, devono contenere siliconi (dimeticone, ciclometicone), che riducono significativamente l'effetto irritante dei filtri solari e ne garantiscono l'impermeabilità e la bassa comedogenicità.

La base delle raccomandazioni per la cura quotidiana della pelle è l'uso regolare di preparati leggeri, verdi e ricostituenti per uso quotidiano. Si consiglia di applicarli in uno strato sottile 2 volte al giorno e come base per il trucco, preferibilmente in polvere o miscela shakerata. È importante ricordare che il ripristino delle funzioni barriera è una componente fondamentale del trattamento della rosacea, caratterizzata da una maggiore sensibilità cutanea.

Attualmente, il trattamento topico è considerato preferibile per tutti i tipi di rosacea, ad eccezione della rosacea ipertrofica, per la quale il trattamento chirurgico e i retinoidi sintetici sistemici risultano più efficaci. Numerosi studi comparativi condotti in centri indipendenti secondo i principi della medicina basata sull'evidenza hanno dimostrato l'assenza di dati statisticamente affidabili sulla superiore efficacia del trattamento sistemico. Ad esempio, è stato dimostrato che l'efficacia degli antibiotici tetraciclinici sistemici non dipende dalla dose e dalla frequenza di somministrazione del farmaco e non è apparentemente associata alla loro azione antimicrobica. Lo stesso vale per l'uso sistemico del metronidazolo, sebbene possa fungere da alternativa agli antibiotici tetraciclinici nei casi in cui questi ultimi siano controindicati. Le ipotesi sull'efficacia del metronidazolo contro Demodex spp., che sopravvivono in condizioni di alte concentrazioni di metronidazolo, si sono rivelate infondate. Questi farmaci, tuttavia, continuano ad essere ampiamente utilizzati, ma il loro uso non è approvato da organizzazioni come la Federal Drug and Food Administration (FDA) negli Stati Uniti. Per la rosacea lupoide vengono prescritte tetracicline sistemiche; vi sono indicazioni dell'efficacia della ftivazide.

Il più efficace è considerato l'uso combinato di preparati esterni di acido azelaico con preparati esterni di metronidazolo o clindamicina. Esistono numerose pubblicazioni sull'efficacia di tacrolimus o pimecrolimus. I preparati contenenti zolfo e il perossido di benzoile rimangono rilevanti, sebbene sia stato osservato un possibile effetto collaterale irritante di questi farmaci. Alle manifestazioni iniziali della rosacea di tipo fimatoso, la monoterapia con isotretinoina a dosi normali si è rivelata la più efficace. Mentre nel trattamento del rinofima formato non si può fare a meno di metodi di chirurgia plastica, che sono spesso combinati con vari effetti termici. A questo proposito, la moderna fototerapia e laserterapia meritano particolare attenzione. Vengono utilizzate sorgenti di radiazione luminosa intensa incoerente (IPL), laser a diodo, KTR, alessandrite e, i più moderni, laser al neodimio a impulsi lunghi su granato di ittrio e alluminio (laser Nd; YAG). Il trattamento laser sembra essere più efficace e meno costoso sia per quanto riguarda le teleangectasie (fototermolisi selettiva) sia per quanto riguarda la riorganizzazione del collagene dovuta alla stimolazione termica dei fibroblasti, sebbene l'uso di sorgenti a luce pulsata (IPL) sia spesso meglio tollerato. Nel trattamento della rosacea ipertrofica, la dermoabrasione laser ha recentemente assunto una posizione di rilievo grazie alla sua sicurezza.

La terapia a microcorrenti è ampiamente utilizzata come trattamento fisioterapico. La sua efficacia è principalmente associata alla ridistribuzione dei fluidi nei tessuti facciali e al ripristino del drenaggio linfatico. È inoltre noto che le microcorrenti promuovono efficacemente il ripristino della barriera cutanea danneggiata e prevengono la dissociazione della microflora saprofita.

Maggiori informazioni sul trattamento