Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Farmaci

Neurolettici o antipsicotici

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Gli antipsicotici (neurolettici) sono una classe di farmaci psicotropi utilizzati principalmente per il trattamento della schizofrenia. Attualmente, è comune distinguere due gruppi (o categorie) di farmaci: antipsicotici tipici e atipici. Di seguito sono riportate informazioni sulle proprietà farmacologiche, le indicazioni d'uso e gli effetti collaterali della terapia per ciascuno di questi gruppi di farmaci.

Indicazioni per l'uso degli antipsicotici tipici

Attualmente, le principali indicazioni alla prescrizione dei neurolettici tradizionali, secondo le raccomandazioni fornite da autorevoli ricercatori nel campo della psicofarmacoterapia, includono le seguenti:

- Sollievo dall'agitazione psicomotoria e dai disturbi comportamentali causati da gravi sintomi psicotici. In questi casi, è indicato l'uso di farmaci antipsicotici per via orale o parenterale, sia a livello globale (clopromazina, levomepromazina, tioproperazina, zuclopentixolo) che selettivo, con effetto sui disturbi allucinatorio-paranoici (aloperidolo, trifluoperazina).

- Terapia anti-ricadute (preventiva). A tale scopo, vengono prescritte forme depot di farmaci, soprattutto nei pazienti con scarsa compliance farmacologica (aloperidolo decanoato, flupentixolo a dosaggio prolungato), oppure dosi piccole o medie di farmaci per ottenere un effetto disinibitorio (antinegativo), tra i farmaci utilizzati ad alte dosi per alleviare i disturbi psicotici acuti (flupentixolo, zuclopentixolo). In questo tipo di terapia, si raccomanda anche la prescrizione dei cosiddetti neurolettici a basso dosaggio (tioridazina, clorprotixene, sulpiride), la cui attività psicotropa consiste in un'azione sulle manifestazioni del polo depressivo e sui disturbi del sonno.

- Superare la resistenza terapeutica agli antipsicotici atipici nel trattamento degli stati psicotici acuti. A tale scopo, vengono solitamente utilizzate forme parenterali di antipsicotici tradizionali ad azione antipsicotica globale (clorpromazina, levomepromazina, ecc.) e selettiva (aloperidolo).

Questi farmaci causano vari effetti collaterali, la cui natura dipende dalle caratteristiche del profilo farmacologico di ciascun farmaco. Gli antipsicotici con un effetto colinolitico più pronunciato causano più spesso disturbi dell'accomodazione, stitichezza, secchezza delle fauci e ritenzione urinaria. L'effetto sedativo è più tipico degli antipsicotici con un effetto antistaminico pronunciato, mentre l'ipotensione ortostatica è più tipica dei farmaci che bloccano i recettori α1-adrenergici. Il blocco della trasmissione colinergica, nordrenergica e dopaminergica da parte dei neurolettici tipici può portare a una serie di disturbi nella sfera sessuale, come amenorrea o dismenorrea, anorgasmia, galattorrea, gonfiore e dolore delle ghiandole mammarie e riduzione della potenza sessuale. Gli effetti collaterali nella sfera sessuale sono principalmente associati alle proprietà colinolitiche e adrenobloccanti di questi farmaci, nonché a un aumento della secrezione di prolattina dovuto al blocco del metabolismo della dopamina. Gli effetti collaterali più gravi dei neurolettici tipici sono la disfunzione motoria. Rappresentano la causa più comune di interruzione dell'assunzione di farmaci da parte dei pazienti. I tre principali effetti collaterali della terapia associati all'influenza sulla sfera motoria includono sindromi extrapiramidali precoci, discinesia tardiva e SNM.

Si ritiene che le sindromi extrapiramidali siano associate al blocco dei recettori D2 nei gangli della base. Tra queste, distonia, parkinsonismo neurolettico e acatisia. Le manifestazioni della reazione distonica acuta (discinesia precoce) includono ipercinesia a sviluppo improvviso, crisi oculogire, contrazioni dei muscoli del viso e del tronco e opistotono. Questi disturbi sono dose-dipendenti e spesso si verificano dopo 2-5 giorni di terapia con neurolettici ad alta potenza come aloperidolo e flufenazina. Per alleviare la discinesia precoce, la dose di neurolettico viene ridotta e vengono prescritti farmaci anticolinergici (biperiden, triesifenidile). La discinesia tardiva di solito coinvolge i muscoli del collo e, a differenza della reazione distonica acuta, risponde meno al trattamento con anticolinergici. Il parkinsonismo neurolettico è caratterizzato da riduzione delle capacità motorie spontanee, ipo- e amimia, tremore a riposo e rigidità. È importante distinguere questi sintomi dai disturbi negativi apparentemente simili nella schizofrenia, rappresentati da alienazione emotiva, ottundimento affettivo e anergia. Per correggere questi effetti collaterali, sono indicati l'uso di anticolinergici, una riduzione del dosaggio del neurolettico o la sua sostituzione con un antipsicotico atipico. L'acatisia si manifesta con ansia interna, l'incapacità di rimanere a lungo nello stesso posto e la necessità di muovere costantemente braccia o gambe. Per alleviarla, vengono utilizzati anticolinergici e beta-bloccanti centrali (propranololo).

La discinesia tardiva si manifesta con movimenti involontari di qualsiasi gruppo muscolare, il più delle volte i muscoli della lingua e della bocca. Clinicamente, si distinguono diverse forme: discinesia dei muscoli di guance, lingua e bocca (contrazioni periodiche dei muscoli masticatori, che creano l'impressione di una smorfia; la lingua può sporgere involontariamente dalla bocca del paziente); distonia tardiva e acatisia tardiva (il paziente compie movimenti coreoatetoidi della testa, del tronco, degli arti superiori e inferiori). Questa forma di disturbo si riscontra principalmente durante il trattamento a lungo termine con neurolettici tradizionali ed è riscontrata in circa il 15-20% dei pazienti che li assumono come terapia di mantenimento. Probabilmente, in alcuni pazienti il rischio di sviluppare sintomi di discinesia è aumentato, poiché alcuni di essi sono stati osservati nella clinica della schizofrenia anche prima dell'"era dei neurolettici". Inoltre, la discinesia tardiva è stata descritta in donne anziane e pazienti con disturbi affettivi. Si ritiene che la discinesia tardiva sia associata a un aumento del numero di recettori della dopamina nello striato, sebbene sia probabile che anche i sistemi GABAergici e altri neurotrasmettitori siano coinvolti nella sua patogenesi. Non esiste un trattamento universale efficace per questi effetti collaterali. Si suggerisce che basse dosi di neurolettici ad alta potenza con azione bloccante la dopamina o vitamina E possano avere un moderato effetto benefico in questi disturbi. La misura più efficace per la discinesia tardiva è la riduzione della dose di un neurolettico tipico o la sua sostituzione con un antipsicotico atipico.

Secondo i dati attuali, la sindrome neurolettica maligna si verifica in circa lo 0,5% dei casi di psicofarmacoterapia. Probabilmente, la rara incidenza di una complicanza così pericolosa per la vita può essere attualmente spiegata dalla diffusa introduzione nella pratica clinica degli antipsicotici atipici, poiché il rischio di sviluppare la SNM durante il trattamento con questi farmaci è insignificante. È generalmente accettato che la causa principale dello sviluppo della SNM sia l'eccessivo blocco del sistema dopaminergico durante la terapia con neurolettici, soprattutto dopo un aumento della dose di un antipsicotico molto potente. I principali sintomi della SNM sono ipertermia, aumento del tono dei muscoli scheletrici e dei riflessi tendinei, alterazione della coscienza con passaggio al coma. Gli esami del sangue rivelano leucocitosi, aumento della velocità di eritrosedimentazione e dell'attività delle transaminasi epatiche; gli esami delle urine rivelano la presenza di albuminuria. Si verificano rapidamente alterazioni dell'equilibrio idroelettrolitico, che creano i prerequisiti per la formazione di edema cerebrale. La SNM è una condizione acuta che richiede il ricovero urgente del paziente per una terapia infusionale intensiva. Nel trattamento della SNM, l'idratazione e la terapia sintomatica sono fondamentali. In questa situazione, qualsiasi neurolettico prescritto richiede l'immediata sospensione. In alcuni casi, gli agonisti del recettore della dopamina (ad esempio, la bromocriptina) o i miorilassanti hanno un effetto positivo, sebbene la loro efficacia non sia stata studiata. Dopo la sospensione della SNM, la terapia con il neurolettico non deve essere ripresa per almeno due settimane. Successivamente, può essere prescritto un antipsicotico a bassa potenza, preferibilmente di nuova generazione. Il dosaggio del farmaco appena prescritto deve essere aumentato con estrema cautela, monitorando lo stato delle funzioni vitali e i dati di laboratorio (esami del sangue e delle urine).

I neurolettici tipici raramente causano pericolose complicazioni fatali. Le manifestazioni da sovradosaggio sono principalmente correlate al profilo individuale dell'azione antiadrenergica e anticolinergica del farmaco. Poiché questi farmaci hanno un forte effetto antiemetico, per la loro eliminazione dall'organismo è indicata la lavanda gastrica, piuttosto che la somministrazione di emetici. L'ipotensione arteriosa, di norma, è una conseguenza del blocco dei recettori adrenergici e deve essere corretta con la somministrazione di dopamina e noradrenalina. In caso di aritmia cardiaca, è indicato l'uso di lidocaina.

Meccanismo d'azione ed effetti farmacologici degli antipsicotici tipici

Con lo sviluppo della psicofarmacologia, sono state proposte diverse opzioni per l'effetto degli antipsicotici sui neurorecettori. L'ipotesi principale rimane che influenzino le neurostrutture della dopamina (principalmente i recettori D2), sulla base dei dati sull'alterazione del normale metabolismo della dopamina nelle strutture cerebrali nelle psicosi. I recettori della dopamina D2 sono localizzati nei gangli della base, nel nucleo accumbens e nella corteccia frontale; svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione del flusso di informazioni tra la corteccia cerebrale e il talamo.

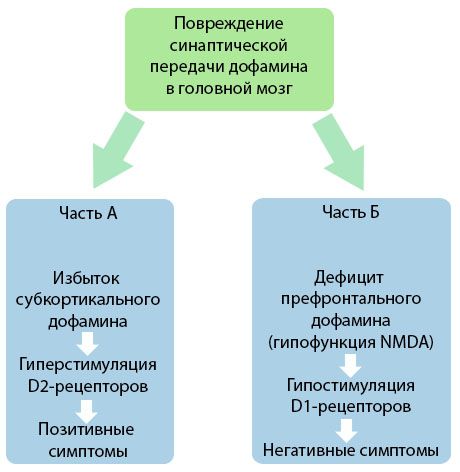

La figura dimostra una comprensione più dettagliata dei disturbi nella trasmissione della dopamina nelle aree corticali e sottocorticali del cervello e del ruolo di questi disturbi nello sviluppo dei sintomi della schizofrenia (adattato dalla monografia di Jones RB, Buckley PF, 2006).

La Parte A riflette la classica teoria della dopamina, che postula un eccesso di dopamina nelle aree sottocorticali e un'iperstimolazione dei recettori D2, che porta alla comparsa di sintomi produttivi. La Parte B dimostra la successiva modernizzazione della teoria nei primi anni '90. I dati ottenuti fino a quel momento rivelarono che una carenza di dopamina nei recettori D2, unitamente a un'insufficiente stimolazione di questi recettori nella corteccia prefrontale, porta alla comparsa di sintomi negativi e deficit cognitivi. Pertanto, secondo le conoscenze moderne, entrambi i tipi di disturbi della trasmissione dopaminergica – un eccesso di dopamina sottocorticale e la sua carenza nella corteccia prefrontale – sono il risultato combinato di un'interruzione della trasmissione sinaptica nell'area prefrontale e sono associati a un'ipofunzione dell'N-metil-N-aspartato. Oltre alla dopamina inizialmente isolata, sono stati successivamente identificati altri neurotrasmettitori coinvolti nella patogenesi della schizofrenia, come la serotonina, l'acido gamma-amminobutirrico, il glutammato, la noradrenalina, l'acetilcolina e vari neuropeptidi. Sebbene il ruolo di questi mediatori non sia stato ancora completamente studiato, con l'avanzare delle conoscenze è emerso chiaramente che si manifestano numerosi cambiamenti neurochimici nell'organismo. Pertanto, l'effetto clinico di un farmaco antipsicotico è una sommatoria degli effetti su diverse formazioni recettoriali e porta all'eliminazione dei disturbi dell'omeostasi.

Negli ultimi anni, grazie all'emergere di nuovi metodi di ricerca come il legame con ligandi radioisotopici e la PET, sono stati compiuti progressi significativi nell'interpretazione del preciso meccanismo d'azione biochimico dei neurolettici. In particolare, sono stati determinati la forza comparativa e il tropismo dei farmaci nel legarsi ai singoli neurorecettori in diverse aree e strutture cerebrali. È stata dimostrata una dipendenza diretta della gravità dell'effetto antipsicotico di un farmaco dall'intensità del suo effetto bloccante sui diversi recettori dopaminergici. Recentemente, sono stati identificati quattro tipi di tali recettori:

- Le D1 si trovano prevalentemente nella zona della substantia nigra e dello striato (la cosiddetta regione nigrostriatale), nonché nella regione prefrontale;

- D2 - nelle regioni nigrostriatali, mesolimbiche e nell'ipofisi anteriore (secrezione di prolattina);

- D3 (presinaptico) - in varie strutture cerebrali, controlla l'attività dopaminergica secondo la legge del feedback negativo;

- D4 (presinaptico) - prevalentemente nelle aree nigrostriatali e mesolimbiche.

Allo stesso tempo, si può ora considerare dimostrato che è il blocco dei recettori D2 a causare lo sviluppo di effetti antipsicotici, sedativi secondari, nonché di effetti collaterali extrapiramidali. Altre manifestazioni cliniche del blocco di questo tipo di recettori sono l'effetto analgesico e antiemetico dei neurolettici (riduzione di nausea e vomito a seguito della soppressione del centro del vomito), nonché una diminuzione del contenuto di ormone della crescita e un aumento della produzione di prolattina (effetti collaterali neuroendocrini, tra cui galattorrea e irregolarità mestruali). Il blocco a lungo termine dei recettori D2 nigrostriatali porta alla comparsa di ipersensibilità, responsabile dello sviluppo di discinesie tardive e "psicosi da ipersensibilità". Le probabili manifestazioni cliniche del blocco dei recettori presinaptici D3 e D4 sono associate principalmente all'effetto stimolante dei neurolettici. A causa del blocco parziale di questi recettori nelle aree nigrostriatali e mesolimbocorticali, i neurolettici attivanti e incisivi (potenti, altamente attivi) a piccole dosi possono stimolare e, a dosi elevate, sopprimere la trasmissione dopaminergica.

Negli ultimi anni, l'interesse per la funzione dei sistemi serotoninergici cerebrali, inclusi i recettori della serotonina, è cresciuto notevolmente. Il fatto è che in varie parti del cervello, il sistema serotoninergico ha un effetto modulatore sulle strutture dopaminergiche. In particolare, nella regione mesocorticale, la serotonina inibisce il rilascio di dopamina e, di conseguenza, il blocco dei recettori 5-HT postsinaptici porta a un aumento del contenuto di dopamina. Come è noto, lo sviluppo di sintomi negativi nella schizofrenia è associato a un'ipofunzione dei neuroni dopaminergici nelle strutture prefrontali della corteccia cerebrale. Attualmente sono noti circa 15 tipi di recettori 5-HT centrali. È stato scoperto sperimentalmente che i neurolettici si legano principalmente ai recettori 5-HT dei primi tre tipi.

Questi farmaci hanno un effetto principalmente stimolante (agonista) sui recettori 5-HT1a. Probabili conseguenze cliniche: aumento dell'attività antipsicotica, riduzione della gravità dei disturbi cognitivi, correzione dei sintomi negativi, effetto antidepressivo e riduzione dell'incidenza di effetti collaterali extrapiramidali.

L'effetto dei neurolettici sui recettori 5-HT2, in particolare sui sottotipi 5-HT2a, è di notevole importanza. Questi recettori sono localizzati principalmente nella corteccia cerebrale e la loro sensibilità è aumentata nei pazienti con schizofrenia. La capacità dei neurolettici di nuova generazione di ridurre la gravità dei sintomi negativi, migliorare le funzioni cognitive, regolare il sonno aumentando la durata totale delle fasi del sonno a onde lente (onda D), ridurre l'aggressività e alleviare i sintomi depressivi e le cefalee simil-emicraniche (derivanti da disturbi cerebrovascolari) è associata al blocco dei recettori 5-HT2a. D'altra parte, con il blocco dei recettori 5-HT2a, sono possibili effetti ipotensivi e disturbi dell'eiaculazione negli uomini.

Si ritiene che l'effetto dei neurolettici sui recettori 5-HT2c provochi un effetto sedativo (ansiolitico), un aumento dell'appetito (accompagnato da un aumento del peso corporeo) e una diminuzione della produzione di prolattina.

I recettori 5-HT3 sono localizzati prevalentemente nella regione limbica e, quando vengono bloccati, si sviluppa prima l'effetto antiemetico e poi vengono potenziati anche gli effetti antipsicotici e ansiolitici.

La comparsa di sintomi simil-parkinsoniani dipende anche dal potere bloccante del farmaco sui recettori colinergici muscarinici. Gli effetti colinolitici e dopaminergici sono in una certa misura correlati. È noto, ad esempio, che nella regione nigrostriatale i recettori D2 inibiscono il rilascio di acetilcolina. Quando più del 75% dei recettori D2 nella regione nigrostriatale è bloccato, l'equilibrio viene alterato a favore del sistema colinergico. Questo è il motivo dell'effetto correttivo dei farmaci anticolinergici (correttori) sugli effetti collaterali extrapiramidali dei neurolettici. Clorprotixene, clozapina e olanzapina hanno un'elevata affinità per i recettori muscarinici e praticamente non causano effetti collaterali extrapiramidali, poiché bloccano contemporaneamente i recettori colinergici e dopaminergici. L'aloperidolo e i derivati fenotiazinici della piperazina hanno un effetto pronunciato sui recettori della dopamina, ma hanno un effetto molto debole sui recettori della colina. Ciò è dovuto alla loro capacità di causare effetti collaterali extrapiramidali pronunciati, che si riducono con l'uso di dosi molto elevate, quando l'effetto colinolitico diventa evidente. Oltre a ridurre l'effetto di blocco della dopamina sui recettori D2 della regione nigrostriatale e a livellare gli effetti collaterali extrapiramidali, un forte effetto colinergico può causare un deterioramento delle funzioni cognitive, inclusi disturbi della memoria, nonché effetti collaterali periferici (mucose secche, difficoltà di accomodazione visiva, stitichezza, ritenzione urinaria, confusione, ecc.). I neurolettici hanno un effetto di blocco piuttosto forte sui recettori dell'istamina di tipo I, che è associato, innanzitutto, alla gravità dell'effetto sedativo, nonché a un aumento del peso corporeo dovuto all'aumento dell'appetito. Gli effetti antiallergici e antipruriginosi dei neurolettici sono anche associati alle loro proprietà antistaminiche.

Oltre agli effetti di blocco della dopamina, antiserotoninergici, colinolitici e antistaminici, la maggior parte dei neurolettici ha proprietà adrenolitiche, ovvero blocca i recettori α1-adrenergici sia centrali che periferici. Gli adrenobloccanti come la clorpromazina e il clorprotixene hanno un pronunciato effetto sedativo. Inoltre, l'effetto bloccante di questi farmaci può causare effetti collaterali neurovegetativi (ipotensione arteriosa, tachicardia, ecc.), nonché un aumento dell'effetto ipotensivo degli adrenobloccanti.

I lavori di numerosi autori forniscono dati sulla forza di legame (affinità) dei singoli neurolettici con diversi tipi di neurorecettori.

Sulla base del loro profilo neurochimico d'azione, gli antipsicotici tipici e atipici, tra quelli maggiormente utilizzati nella pratica clinica, possono essere suddivisi condizionatamente in sei gruppi.

Il primo gruppo è costituito da bloccanti selettivi dei recettori D2 e D4 (sulpiride, amisudpride, aloperidolo, ecc.) appartenenti ai gruppi dei derivati della benzamidica e del butirrofenone. A piccole dosi, principalmente a causa del blocco dei recettori presinaptici D4, attivano la trasmissione dopaminergica degli impulsi nervosi e hanno un effetto stimolante (disinibitorio); a dosi elevate bloccano i recettori D2 in tutte le aree cerebrali, il che si manifesta clinicamente con un pronunciato effetto antipsicotico, nonché con effetti collaterali extrapiramidali ed endocrini (dovuti alla prolattinemia).

Il secondo gruppo comprende i bloccanti dei recettori D2 altamente attivi, nonché farmaci che bloccano debolmente o moderatamente i recettori 5-HT2a e 5-HT1a (flupentixolo, flufenazina, zuclopentixolo, ecc.), ovvero principalmente derivati piperazinici della fenotiazina o tioxanteni con struttura stereochimica simile. Come i farmaci del primo gruppo, questi neurolettici hanno, innanzitutto, un pronunciato effetto antipsicotico (incisivo), ma causano anche effetti extrapiramidali e prolattinemia. A piccole dosi, hanno un effetto moderatamente attivante (psicostimolante).

Il terzo gruppo è costituito da neurolettici sedativi polivalenti che bloccano la maggior parte dei neurorecettori in modo indifferenziato. Questi farmaci hanno un effetto bloccante chiaramente espresso sui recettori della dopamina e causano anche forti effetti adrenolitici e colinolitici. Questo include la maggior parte dei neurolettici sedativi, principalmente derivati alifatici e piperidinici della fenotiazina, nonché i tioxanteni con struttura stereochimica simile (clorpromazina, levomepromazina, clorprotixene, ecc.). Lo spettro di attività psicotropa di questi farmaci è dominato, innanzitutto, da un pronunciato effetto sedativo primario, che si sviluppa indipendentemente dalla dose utilizzata, e da un moderato effetto antipsicotico. Inoltre, a causa del loro pronunciato effetto anticolinergico, i farmaci di questo gruppo causano effetti collaterali extrapiramidali e neuroendocrini deboli o moderati, ma spesso portano allo sviluppo di ipotensione ortostatica e altre reazioni autonomiche dovute al pronunciato blocco dei recettori α1-adrenergici.

Il quarto gruppo comprende neurolettici che bloccano i recettori D2 e 5-HT2a in modo bilanciato, ovvero nella stessa misura (quest'ultimo in misura leggermente maggiore) e gli adrenorecettori α1 in misura moderata. Questo gruppo include rappresentanti della nuova generazione di antipsicotici atipici (risperidone, ziprasidone, sertindolo), che hanno strutture chimiche diverse. Il meccanismo d'azione neurochimico determina la loro influenza selettiva principalmente sulle aree mesolimbiche e mesocorticali del cervello. Oltre a un distinto effetto antipsicotico, all'assenza o alla debole manifestazione di effetti collaterali extrapiramidali (a dosi terapeutiche), a una prolattinemia debole o moderata e a moderate proprietà adrenolitiche (reazioni ipotensive), questo gruppo di neurolettici è in grado di correggere i sintomi negativi attraverso la stimolazione indiretta della trasmissione dopaminergica nella corteccia cerebrale.

Il quinto gruppo è costituito da antipsicotici atipici polivalenti a base di dibenzodiazepine tricicliche o di struttura simile (clozapina, olanzapina e quetiapina). Come i farmaci del terzo gruppo, bloccano la maggior parte dei neurorecettori in modo indifferenziato. Tuttavia, i recettori 5-HT2a vengono bloccati più fortemente dei recettori D2 e D4, in particolare quelli localizzati nella regione nigrostriatale. Ciò determina l'effettiva assenza o il debole effetto extrapiramidale e l'assenza di effetti collaterali neuroendocrini associati all'aumento della produzione di prolattina con un distinto effetto antipsicotico e la capacità di ridurre la gravità dei sintomi negativi. Inoltre, tutti i farmaci di questo gruppo presentano spiccate proprietà adrenolitiche e antistaminiche, che determinano gli effetti sedativi e ipotensivi. Clozapina e olanzapina hanno anche un effetto bloccante piuttosto pronunciato sui recettori muscarinici e portano allo sviluppo di effetti collaterali colinolitici.

Pertanto, la capacità di bloccare i recettori dopaminergici postsinaptici con un aumento compensatorio della sintesi e del metabolismo della dopamina è l'unica proprietà biochimica comune a tutti i neurolettici considerati in questi gruppi.

Il sesto gruppo comprende l'unico antipsicotico atipico, l'aripiprazolo, apparso sul mercato nazionale degli psicofarmaci relativamente di recente. Questo farmaco è un agonista parziale dei recettori D2-dopaminergici e agisce come antagonista funzionale in uno stato iperdopaminergico e come agonista funzionale in uno stato ipodopaminergico. Questo profilo recettoriale unico dell'aripiprazolo consente di ridurre il rischio di disturbi extrapiramidali e iperprolattinemia durante il suo utilizzo. Inoltre, l'aripiprazolo agisce come agonista parziale dei recettori 5-HT1a e allo stesso tempo è un antagonista dei recettori 5-HT2a. Si presume che tale interazione con i recettori porti a un funzionamento generalmente equilibrato dei sistemi serotoninergico e dopaminergico, pertanto il meccanismo d'azione dell'aripiprazolo può essere definito come stabilizzante del sistema dopamina-serotonina.

Pertanto, l'attuale livello di conoscenza sui meccanismi neurochimici d'azione dei neurolettici ci consente di proporre una nuova classificazione farmacodinamica, patogeneticamente più comprovata, di questo gruppo di psicofarmaci. L'utilizzo di questa classificazione ci consente di prevedere in larga misura lo spettro di attività psicotropa, la tolleranza e le probabili interazioni farmacologiche di un particolare farmaco. In altre parole, le caratteristiche dell'attività neurochimica di un farmaco determinano in larga misura le caratteristiche della sua attività clinica, che dovrebbero essere utilizzate nella scelta di un particolare farmaco antipsicotico per un paziente specifico.

L'efficacia dell'effetto antipsicotico globale di qualsiasi neurolettico viene stimata utilizzando il cosiddetto equivalente di clorpromazina, che viene assunto pari a 1. Ad esempio, l'equivalente di clorpromazina di aloperidolo è pari a 50. Ciò significa che l'efficacia antipsicotica di 1 mg di aloperidolo è paragonabile a quella di 50 mg di clorpromazina. Sulla base di questo indicatore, è stata sviluppata una classificazione che prevede l'assegnazione di neurolettici ad attività antipsicotica elevata (equivalente di clorpromazina > 10,0), media (equivalente di clorpromazina = 1,0-10,0) e bassa (equivalente di clorpromazina = 1,0), definita pervietà. I neurolettici tipici (antipsicotici di prima generazione) sono ampiamente utilizzati nella psicofarmacoterapia clinica da quasi mezzo secolo. Lo spettro della loro attività terapeutica include:

- azione antipsicotica globale sotto forma di capacità di ridurre in modo uniforme e differenziale le varie manifestazioni della psicosi:

- effetto sedativo primario (inibitorio): capacità dei farmaci di alleviare rapidamente l'agitazione psicomotoria;

- azione antipsicotica selettiva e selettiva, che si manifesta nella capacità di influenzare i singoli sintomi: delirio, allucinazioni, disinibizione delle pulsioni, ecc.;

- azione neurotropica attivante (disinibitoria, disinibitoria, antiautistica), che si manifesta con lo sviluppo di sintomi extrapiramidali;

- azione somatotropa sotto forma di sviluppo di effetti collaterali neuroendocrini e vegetativi;

- effetto depressivo, espresso nella capacità di alcuni antipsicotici di causare sintomi depressivi.

L'efficacia degli antipsicotici di prima generazione nel trattamento non solo dei disturbi psicotici, ma anche dei disturbi di psichiatria borderline è stata più volte dimostrata ed è indiscutibile. Pertanto, nonostante l'elevata frequenza di effetti collaterali della terapia quando prescritti, continuano a essere utilizzati nella pratica medica.

Antipsicotici atipici

Le linee guida moderne contengono dati sui vantaggi dell'utilizzo di antipsicotici di seconda generazione in farmacoterapia. Il termine "atipico" (sinonimo di antipsicotici di seconda generazione) è condizionale e viene utilizzato principalmente per comodità di designare la nuova generazione. Rispetto ai neurolettici tradizionali, i farmaci di questo gruppo sono più efficaci nel correggere disturbi negativi, affettivi e cognitivi, il che si combina con una migliore tollerabilità e un minor rischio di sintomi extrapiramidali. Le differenze nella natura dell'effetto terapeutico di un farmaco di una serie di antipsicotici atipici sono spiegate, come nel gruppo dei neurolettici tipici, dal suo profilo individuale di azione farmacologica.

Per chiarire le possibilità della psicofarmacoterapia con antipsicotici atipici, è opportuno concentrarsi sui farmaci di questo gruppo registrati in Russia.

[ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ]

[ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ]

Clozapina (dibenzodiazepina)

Il fondatore del gruppo degli antipsicotici atipici. Il meccanismo d'azione della clozapina è caratterizzato da un lieve blocco dei recettori D2 con simultaneo elevato antagonismo ai recettori 5-HT2a, α1, α2-adrenergici e H1-istamina. Si è dimostrata un antipsicotico efficace nei casi di resistenza ad altri antipsicotici (farmaco del gruppo di riserva) ed è indicata anche per il trattamento della mania cronica, dell'agitazione psicotica e dell'aggressività. Nella pratica clinica, la clozapina viene spesso prescritta per ottenere la sedazione e come ipnotico nei pazienti psicotici. Va riconosciuto che tale uso della clozapina non corrisponde al suo profilo principale di indicazioni terapeutiche. Probabilmente, l'atteggiamento verso questo antipsicotico come farmaco di secondaria importanza dovrebbe essere rivisto, poiché oggi è l'unico farmaco di comprovata efficacia nei pazienti resistenti.

La clozapina, a differenza dei neurolettici tipici, non causa gravi disturbi extrapiramidali grazie alla suddetta bassa affinità per i recettori dell'O2. È stato inoltre dimostrato che può essere utilizzata per trattare la distonia tardiva e l'acatisia grave. Grazie al basso rischio di sviluppare SNM, la clozapina può essere considerata un farmaco di scelta nei pazienti che hanno precedentemente sofferto di questa complicanza.

Tuttavia, durante la terapia con clozapina possono manifestarsi diversi gravi effetti collaterali. Il più pericoloso di questi (anche quando vengono prescritte piccole dosi) è l'agranulocitosi, che si verifica nello 0,5-1,0% dei pazienti. Altri importanti effetti collaterali che possono verificarsi durante l'uso del farmaco includono sonnolenza, ipersalivazione e aumento di peso, che spesso è già elevato al momento della prescrizione della clozapina sotto l'effetto di una precedente terapia antipsicotica. È inoltre necessario prestare attenzione alla possibilità di sviluppare tachicardia, ipotensione arteriosa e crisi epilettiche durante l'assunzione. La probabilità di convulsioni dipende dalla dose. Il rischio aumenta significativamente se la dose di clozapina supera i 600 mg/die. La comparsa di convulsioni non è una controindicazione all'ulteriore utilizzo del farmaco, ma richiede il dimezzamento della dose e la prescrizione di anticonvulsivanti, come l'acido valproico. La prevenzione degli effetti collaterali del trattamento con clozapina include un attento monitoraggio della conta leucocitaria, nonché dell'ECG e dei parametri endocrini.

Il sovradosaggio di clozapina può causare depressione della coscienza fino allo sviluppo del coma, nonché sintomi associati all'effetto colinolitico (tachicardia, delirio), crisi epilettiche, depressione respiratoria e sindromi extrapiramidali. Un esito fatale può verificarsi in caso di assunzione di una dose superiore a 2500 mg del farmaco.

[ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ], [ 40 ], [ 41 ]

[ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ], [ 40 ], [ 41 ]

Risperidone

Un derivato benzisossazolico con elevata affinità per i recettori Dj della serotonina e della dopamina, con un effetto predominante sul sistema serotoninergico. Il farmaco ha un'ampia gamma di indicazioni d'uso, tra cui il sollievo dalle riacutizzazioni, il trattamento anti-ricadute, la terapia del primo episodio psicotico e la correzione dei sintomi negativi della schizofrenia. È stato dimostrato che il farmaco migliora le funzioni cognitive nei pazienti con schizofrenia. Dati preliminari indicano che il risperidone riduce anche i sintomi affettivi comorbidi nei pazienti con schizofrenia e può essere un farmaco di scelta nel trattamento dei disturbi bipolari affettivi.

Gli effetti collaterali della terapia con risperidone, in particolare i disturbi extrapiramidali, sono dose-dipendenti e si verificano più frequentemente a dosi superiori a 6 mg/die. Altri effetti collaterali includono nausea, vomito, ansia, sonnolenza e aumento dei livelli sierici di prolattina. L'uso a lungo termine di risperidone può portare ad aumento di peso e allo sviluppo di diabete mellito di tipo 2, ma con una probabilità inferiore rispetto a clozapina e olanzapina.

Il sovradosaggio può causare sonnolenza, crisi epilettiche, prolungamento dell'intervallo QT e allargamento del complesso QRS, nonché ipotensione arteriosa. Sono stati descritti casi fatali dovuti a sovradosaggio di risperidone.

L'indubbio vantaggio del farmaco è la disponibilità di formulazioni liquide e a rapida dissoluzione (sublinguali), il cui utilizzo accelera l'assorbimento del farmaco nell'organismo del paziente e ne facilita il controllo dell'assunzione. Esiste anche una formulazione a rilascio prolungato del farmaco, in polvere per la preparazione di una sospensione per somministrazione intramuscolare (consta-risperidone in microsfere). È raccomandato per il trattamento di mantenimento dei pazienti con schizofrenia, in particolare per i pazienti con scarsa compliance. È necessario tenere presente che il farmaco impiega circa tre settimane per entrare nel flusso sanguigno, pertanto, quando si inizia la terapia con consta-risperidone, il paziente deve assumere anche la formulazione orale di risperidone per almeno 3 settimane dopo la prima iniezione.

Olanzapina

In termini di azione farmacologica, è simile alla clozapina, poiché presenta un profilo recettoriale pleiomorfo con significativa affinità per i recettori serotoninergici, muscarinici, α1-adrenergici e istaminici. L'attività terapeutica dell'olanzapina presenta caratteristiche simili all'efficacia della clozapina e del risperidone in termini di impatto sui sintomi positivi, negativi e depressivi della schizofrenia. Allo stesso tempo, sono stati ottenuti dati sulla maggiore efficacia dell'olanzapina rispetto ad altri antipsicotici atipici nei pazienti al primo episodio psicotico e nella correzione degli indicatori di funzionalità cognitiva. Va tenuto presente che all'inizio della terapia con la formulazione in compresse del farmaco, può manifestarsi un rapido effetto disinibitorio con aumento dell'agitazione psicomotoria e dell'ansia. Pertanto, nel trattamento degli attacchi accompagnati da grave agitazione psicomotoria, è indicato l'uso della formulazione iniettiva del farmaco.

L'olanzapina raramente causa disturbi extrapiramidali o discinesia tardiva, e gli effetti collaterali più comuni associati al suo utilizzo sono disturbi metabolici e aumento di peso. È stato accertato che i pazienti trattati con olanzapina manifestano spesso livelli elevati di colesterolo, lipidi plasmatici e una predisposizione al diabete mellito di tipo 2, ma tali effetti erano ugualmente comuni nei pazienti trattati sia con olanzapina che con clozapina. Allo stesso tempo, sono stati ottenuti dati che dimostrano che l'aumento di peso è correlato a una risposta positiva all'olanzapina (vale a dire, funge da importante indicatore prognostico della terapia) e si evolve in obesità solo nel 20-30% dei pazienti che hanno accumulato peso in eccesso durante il trattamento.

Il sovradosaggio può causare sedazione, effetti anticolinergici tossici, crisi epilettiche e ipotensione arteriosa. Attualmente non esistono dati convincenti per valutare il rischio di morte per sovradosaggio.

Quetiapina

È classificato come un composto dibenzotiazepinico. Il suo profilo recettoriale è ampiamente simile a quello della clozapina. Il livello di legame della quetiapina ai recettori D2 è basso (inferiore al 50%) e di breve durata, anche a dosi elevate. Il farmaco è efficace nel trattamento dei sintomi positivi, negativi e generali della schizofrenia. Esistono prove del suo successo sia nei casi di elevata resistenza alla terapia sia per il miglioramento delle funzioni cognitive dei pazienti, il che ne giustifica la raccomandazione come antipsicotico di prima linea per la terapia di mantenimento della schizofrenia. Infine, la quetiapina ha un moderato effetto antidepressivo e attivante. Pertanto, è indicata nel trattamento degli attacchi depressivo-delirio e dei disturbi del circolo senesto-ipocondriaco.

L'elevata attività timotropica della quetiapina, ampiamente riconosciuta, ne giustifica l'utilizzo come farmaco per il sollievo e la prevenzione secondaria dei disturbi depressivi. Per il trattamento degli episodi maniacali nell'ambito dei disturbi bipolari di tipo I e II, la quetiapina viene utilizzata come farmaco aggiuntivo. L'assenza di formulazioni iniettabili ne limita in qualche modo l'uso nei pazienti con agitazione e comportamento aggressivo.

La quetiapina è ben tollerata e non causa praticamente sindromi extrapiramidali, tranne nei casi in cui vengono utilizzate le dosi massime. La quetiapina non causa iperprolattinemia, meno frequentemente di olanzapina e clozapina; porta ad aumento di peso e a una ridotta tolleranza al glucosio.

Ziprasidone

Possiede un profilo recettoriale unico. Essendo un potente antagonista dei recettori 5HT2a e D2, è anche un inibitore attivo della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina. Studi clinici hanno dimostrato una significativa superiorità della ziprasidone nell'effetto sui sintomi psicotici e sulle manifestazioni di aggressività rispetto all'aloperidolo. Esistono anche dati sull'effetto positivo della ziprasidone sulle funzioni cognitive dei pazienti con schizofrenia, nonché sui sintomi affettivi comorbidi, indicatori del funzionamento sociale. La ziprasidone è generalmente ben tollerata e molto raramente causa sindromi extrapiramidali, aumento di peso e disturbi metabolici. Più spesso si osserva un prolungamento dell'intervallo QT oltre i 460 ms, pertanto è consigliabile che i pazienti trattati con questo farmaco si sottopongano a un esame ECG sia prima della prescrizione del farmaco che durante il monitoraggio dei controlli durante il trattamento. Particolare attenzione deve essere prestata alla terapia concomitante (assunzione di farmaci antiaritmici), che può aggravare il prolungamento dell'intervallo QT e portare allo sviluppo di aritmie cardiache, fibrillazione ventricolare.

Sertindolo

Appartiene ai derivati del fenilindolo. Presenta un elevato antagonismo funzionale nei confronti dei recettori D2, serotoninergici (in particolare 5-HT2α) e α1-adrenergici. Secondo studi elettroneurochimici, il sertindolo inibisce selettivamente i recettori dopaminergici nella regione segmentale ventrale. Tale selettività, con ogni probabilità, garantisce un basso rischio di sindromi extrapiramidali e iperprolattinemia durante l'uso del farmaco. I risultati di studi comparativi hanno dimostrato che il sertindolo è paragonabile all'aloperidolo in termini di attività antipsicotica. Il farmaco ha un pronunciato effetto disinibitorio nei pazienti con sintomi negativi e depressivi, superiore a un effetto simile del rispolept. Esistono anche prove che confermano l'efficacia del sertindolo per la correzione del deterioramento cognitivo nei pazienti con schizofrenia. Il sertindolo è generalmente ben tollerato dai pazienti, raramente causa sedazione ed è quindi raccomandato come farmaco sostitutivo in caso di effetti collaterali durante la terapia con altri antipsicotici moderni.

Tra gli effetti collaterali gravi rientra la capacità del farmaco di prolungare l'intervallo QT, che può portare ad aritmie cardiache. Analizzando gli studi post-marketing, è emerso chiaramente che il profilo cardiaco del sertindolo non differisce da quello di altri antipsicotici di nuova generazione.

Aripiprazolo

Possiede un'attività antipsicotica paragonabile ad altri farmaci atipici, ma ha un effetto maggiore sui parametri del funzionamento cognitivo dei pazienti con schizofrenia. La suddetta azione farmacologica unica del farmaco – un agonista parziale dei recettori D2 – consente di ridurre il rischio di sindromi extrapiramidali e iperprolattinemia durante il suo utilizzo.

[ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ]

[ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ]

Amisulpride

Appartiene alla classe delle benzamidi sostituite. Il farmaco si lega selettivamente ai sottotipi dei recettori dopaminergici D2 e D3, non ha affinità per i sottotipi di D1, D4 e D5, così come per i recettori della serotonina, dell'istamina H1, dell'α1-adrenergico e colinergico. Se usato ad alte dosi, blocca i recettori postsinaptici D2. A basse dosi, il suo effetto disinibitorio si manifesta grazie al blocco dei recettori presinaptici D2 e D3, rendendo il suo uso efficace anche nel trattamento dei sintomi negativi, sebbene non sia un antagonista combinato dei recettori D2 e della serotonina. I risultati di numerosi studi indicano una spiccata attività antipsicotica del farmaco ad alte dosi, superiore a quella dei farmaci tradizionali.

[ 48 ], [ 49 ], [ 50 ], [ 51 ], [ 52 ], [ 53 ], [ 54 ], [ 55 ]

[ 48 ], [ 49 ], [ 50 ], [ 51 ], [ 52 ], [ 53 ], [ 54 ], [ 55 ]

Effetti collaterali della terapia antipsicotica

Nella tabella sono elencati i principali effetti collaterali della terapia antipsicotica atipica.

Preparazione |

|

Disturbo della conduzione sull'ECG |

Disturbi metabolici (aumento di peso, aumento dei livelli di glucosio, colesterolo, trigliceridi nel sangue) |

||

Clozapina |

. |

++ |

++ |

++- |

|

Risperidone |

++ |

+/- |

++ |

+/- |

|

Olanzapina |

+ |

+/- |

+++ |

++ |

+++ |

Quetiapina |

+/- |

+ |

+/- |

--- |

|

Ziprasidone |

+ |

++ |

+/- |

+/- |

+/- |

Sertindolo |

++ |

-- |

+/- |

-- |

|

Ariliprazolo |

-- |

--- |

+/- |

-- |

-- |

Amisulpride |

++ |

+/- |

|||

Nota. Gravità degli effetti collaterali: "+++" - alto; "++" - medio; "+" - basso; "+/-" - dubbioso; "-" - assente.

Sindromi extrapiramidali

Una delle caratteristiche principali degli antipsicotici atipici, a differenza di quelli tradizionali, è la loro ridotta capacità di causare sindromi extrapiramidali, che ha rappresentato una svolta nella farmacoterapia di mantenimento della schizofrenia. Tuttavia, come si evince dai dati riportati nella tabella, l'uso di singoli farmaci di questa serie (risperidone, amisulpride) può causare tali sintomi, il che richiede particolare attenzione nella prescrizione.

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

Anomalie dell'ECG

La possibilità di sviluppare effetti collaterali cardiaci rappresenta un serio problema nell'uso terapeutico di alcuni antipsicotici moderni. In questi casi, si parla di prolungamento dell'intervallo QT, che può portare allo sviluppo di aritmie. Disturbi della conduzione, principalmente prolungamento dell'intervallo QT, si osservano più frequentemente durante il trattamento con clozapina, sertindolo e ziprasidone. Patologie concomitanti come bradicardia, blocco atrioventricolare e ipotiroidismo possono contribuire all'insorgenza di questa complicanza durante la terapia con i farmaci sopra menzionati. Attualmente, il monitoraggio ECG è raccomandato circa una volta ogni 3 mesi nei pazienti sottoposti a terapia di mantenimento con antipsicotici atipici.

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

Disturbi endocrini

Attualmente, la maggiore preoccupazione è causata dalla capacità dei farmaci antipsicotici atipici di causare aumento di peso. L'aumento del peso corporeo, dei livelli di glucosio e dei trigliceridi nel sangue può portare a disturbi metabolici e allo sviluppo del diabete di tipo 2. Particolare cautela e il monitoraggio settimanale dei parametri biochimici sono necessari durante la terapia con clozapina e olanzapina. Secondo J. Geddes et al. (2000), PB Jones, PF Buckley (2006), dovrebbe essere riconosciuto come appropriato condurre un esame approfondito dei pazienti prima di prescrivere loro un particolare antipsicotico di nuova generazione, poiché è noto che i disturbi metabolici si verificano più spesso in pazienti che presentavano una predisposizione ereditaria, sovrappeso, disturbi dello spettro lipidico e iperglicemia prima dell'inizio del trattamento. L'algoritmo di monitoraggio proposto da PB Jones, PF Buckley (2006) include diversi punti.

- Raccolta di anamnesi e fattori familiari relativi al rischio di disturbi metabolici.

- Registrazione dell'indice di massa corporea, ECG, pressione sanguigna e polso prima dell'inizio del trattamento.

- Raccolta dei dati di laboratorio (glucosio, profilo lipidico, colesterolo) prima di iniziare la terapia.

- Monitoraggio regolare dell'indice di massa corporea e dei parametri vitali durante il trattamento.

- Monitoraggio dei dati di laboratorio durante il trattamento.

L'iperprolattinemia durante la terapia antipsicotica è dovuta al blocco centrale dei recettori della dopamina nell'ipotalamo, che porta al rilascio di prolattina dall'ipofisi anteriore. L'iperprolattinemia si verifica più spesso con il trattamento con olanzapina, risperidone e amisulpride.

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ]

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ]

Agranulocitosi

Un'altra grave complicanza della terapia antipsicotica può essere osservata durante il trattamento con clozapina e olanzapina. Secondo J. Geddes et al. (2000), è stata diagnosticata durante i primi 3 mesi nell'1-2% dei pazienti che assumevano questi farmaci. A questo proposito, si raccomandano esami del sangue settimanali per i pazienti che assumono questi farmaci durante le prime 18 settimane di terapia e un monitoraggio mensile in seguito. È stato dimostrato che riducendo la dose dei neurolettici sopra menzionati, i valori ematici tornano alla normalità. Allo stesso tempo, va riconosciuto che ad oggi non esiste una strategia chiara per i pazienti che manifestano gli effetti collaterali sopra menzionati associati ai disturbi metabolici. Il più delle volte, un antipsicotico atipico viene sostituito da un altro. Un'altra direzione promettente è la prescrizione di una terapia correttiva specifica, in particolare l'uso di bromocriptina per correggere l'iperprolattinemia. La situazione ideale è quella in cui la cura di un paziente affetto da tali patologie venga effettuata con il coinvolgimento periodico di medici internisti, in particolare endocrinologi, cardiologi e altri specialisti.

In conclusione, occorre sottolineare che, se si seguono gli algoritmi forniti per la prescrizione e il monitoraggio non solo dello stato mentale ma anche di quello fisico dei pazienti, l'uso dei farmaci di seconda generazione risulta più sicuro dei tipici neurolettici.

Diversi altri antipsicotici sono attualmente in fase di sviluppo. I farmaci di nuova generazione avranno probabilmente un meccanismo d'azione diverso (ad esempio, un profilo GABAergico) e saranno in grado di influenzare diverse manifestazioni della schizofrenia, compresi i disturbi da deficit propriamente detti.

Attenzione!

Per semplificare la percezione delle informazioni, questa istruzione per l'utilizzo del farmaco "Neurolettici o antipsicotici " è stata tradotta e presentata in una forma speciale sulla base delle istruzioni ufficiali per l'uso medico del farmaco. Prima dell'uso leggere l'annotazione che è arrivata direttamente al farmaco.

Descrizione fornita a scopo informativo e non è una guida all'autoguarigione. La necessità di questo farmaco, lo scopo del regime di trattamento, i metodi e la dose del farmaco sono determinati esclusivamente dal medico curante. L'automedicazione è pericolosa per la tua salute.