Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

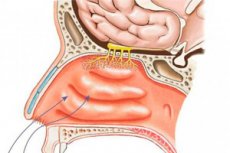

Esame dell'organo olfattivo

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Lo studio della funzione olfattiva è di grande importanza in quanto metodo molto efficace per la diagnosi di patologie del SNP e del SNC. Molte delle cosiddette anosmie essenziali o "parosmie" possono essere associate a determinate patologie organiche delle strutture intracraniche, direttamente o indirettamente correlate ai centri olfattivi e ai loro conduttori. Spesso, i disturbi olfattivi, il più delle volte monolaterali (ad esempio, iposmia oggettiva o allucinazioni olfattive), possono manifestarsi tra i primi sintomi di una patologia intracranica. Nell'ambito di queste disposizioni, i metodi più preziosi sono la valutazione quantitativa della funzione olfattiva, che consente di valutare la dinamica della condizione patologica e l'efficacia del trattamento.

Anamnesi

Il paziente viene interrogato secondo lo schema generalmente accettato. Vengono rilevati i segni di alterazioni dell'olfatto: diminuzione, assenza, percezione aumentata; se gli odori causano associazioni o parosmie (ad esempio, l'odore di una certa sostanza viene percepito come l'odore di un'altra sostanza o di una sostanza sconosciuta). Viene inoltre accertato se determinati odori causano broncospasmo, palpitazioni o reazioni vegetative. Viene chiarito il momento in cui si verificano i disturbi olfattivi, la loro periodicità o continuità, la dinamica e la possibile causa. Viene chiarita la natura delle patologie remote e immediatamente precedenti al disturbo olfattivo, la loro gravità, i segni che le accompagnano (traumi, ictus, malattie infettive, avvelenamenti), nonché la natura della professione e la presenza di rischi professionali (vapori di liquidi aggressivi e tossici, aerosol, fumo e polvere nella stanza).

Tutti i metodi di esame olfattivo si dividono in soggettivi, indirettamente oggettivi e oggettivi. Nella pratica clinica quotidiana, si utilizzano principalmente metodi soggettivi, basati sulla presentazione di una sostanza in esame al soggetto e sulla sua risposta verbale ("sì", "no", "sì, ma non riesco a determinarlo", si definisce un odore specifico).

I metodi indiretti-oggettivi si basano sulla registrazione oggettiva delle cosiddette reazioni olfatto-vegetative che insorgono in risposta all'attivazione dei sistemi di proiezione dei centri olfattivi sottocorticali, delle loro connessioni con le strutture staminali e l'ipotalamo. Queste reazioni possono includere variazioni della frequenza cardiaca, cambiamenti di fase nel ciclo respiratorio, variazioni della frequenza respiratoria, riflessi olfatto-nupillari, alterazioni della risposta galvanica cutanea, ecc. Quando si utilizzano questi metodi, i segni indiretti del funzionamento dell'organo olfattivo sono le reazioni vegetative indicate, realizzate dalla via riflessa: "recettore - bulbo olfattivo - centri olfattivi sottocorticali". Tuttavia, la presenza di queste reazioni non è un indicatore assoluto del normale funzionamento dell'analizzatore olfattivo, poiché disturbi isolati che si verificano nella zona corticale del terzo neutrone, pur influenzando la funzione corticale dell'analizzatore (percezione, riconoscimento, differenziazione), potrebbero non influenzare il verificarsi di reazioni vegetative, il cui passaggio avviene al di sotto del livello di danno (prima del terzo neutrone).

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]

I metodi oggettivi si basano sulla registrazione ECoG ed EEG.

L'ECoG viene utilizzata negli esperimenti sugli animali o in neurochirurgia: gli elettrodi per la registrazione dei biopotenziali vengono posizionati sulla zona olfattiva della corteccia cerebrale. Nell'EEG , gli elettrodi vengono posizionati sulle proiezioni cutanee delle zone corticali dell'analizzatore olfattivo, situate nelle sezioni temporo-basali dell'ipnocampo. Tuttavia, anche i risultati di questi studi dovrebbero essere trattati con un certo grado di diffidenza. Solo quando i potenziali ECoG sono sincronizzati con la stimolazione olfattiva e corrispondono nella forma alle oscillazioni tipiche, si può affermare che il percorso riflesso "recettore-corteccia" è funzionante. Tuttavia, anche in questo caso la questione dell'aspetto qualitativo della percezione in ultima analisi rimane aperta, ad esempio nel caso della parosmia. I metodi ECoG ed EEG per la valutazione della funzione olfattiva hanno un certo valore in un esame completo dei pazienti con processi volumetrici nella regione parieto-occipitale-temporale.

Tutti i metodi di esame olfattivo si dividono in qualitativi e quantitativi. L'esame qualitativo viene eseguito esponendo il PV in stretta prossimità di una narice, poi dell'altra, durante la quale al paziente viene chiesto di annusare attivamente e dire se percepisce un odore e, in caso affermativo, di che tipo di odore si tratta. Per condurre questo esame, diversi autori hanno proposto gruppi di diversi PV. Questi ultimi vengono utilizzati sotto forma di soluzioni poste in flaconi scuri con tappi smerigliati; i flaconi sono numerati, sotto i quali sono indicati i PV corrispondenti.

Così, N.S. Blagoveshchenskaya (1990) riporta il set di W. Bornstein (1929), composto da otto PV, disposti in sequenza dal più debole (n. 1) al più forte (n. 8): sapone da bucato, acqua di rose, acqua di mandorle amare, catrame, trementina (queste sostanze agiscono principalmente sul nervo olfattivo), soluzione acquosa di ammoniaca, acido acetico (agiscono sui nervi olfattivo e trigemino), n. 8 - cloroformio (agisce sui nervi olfattivo e glossofaringeo). L'uso di PV che hanno un effetto differenziato sui nervi olfattivo, trigemino e glossofaringeo ha un certo valore diagnostico, poiché con un nervo olfattivo completamente disattivato, il paziente percepirà ancora gli "odori" che agiscono sui nervi V e IX, ma in forma significativamente indebolita e distorta.

Un tempo, il set odorimetrico di V.I. Voyachek era ampiamente utilizzato. Nella sua versione originale, questo set consisteva in quattro PV di intensità crescente: soluzione di acido acetico allo 0,5% (odore debole); etanolo puro (odore di media intensità); tintura di valeriana (odore forte); soluzione acquosa di ammoniaca (odore super-forte). Successivamente, a questo set furono aggiunti la benzina (per il personale tecnico che non aveva familiarità con l'odore della valeriana) e l'acqua distillata (controllo).

La benzina, in quanto sostanza più volatile e più "penetrante" dell'insieme, è stata collocata da V.I. Voyachek al numero 6. In assenza di percezione, l'olfatto dovrebbe essere considerato completamente disattivato.

La corretta conduzione di uno studio olfattivo qualitativo richiede una certa standardizzazione dell'esperimento: eliminare la possibilità che i vapori olfattivi penetrino nella metà non esaminata del naso; condurre una valutazione olfattiva in inalazione con apnea per escludere che i vapori olfattivi retrogradi penetrino nell'altra metà del naso in fase di espirazione. Un foglio di carta da filtro di 0,3x1 cm, fissato in una fessura di una stecca e inumidito con una soluzione olfattiva, viene portato a una narice, chiudendo l'altra, e al paziente viene chiesto di inspirare leggermente attraverso il naso, trattenere il respiro per 3-4 secondi e determinare quale odore percepisce. I risultati dello studio vengono valutati utilizzando un sistema a 5 gradi, a seconda degli odori percepiti dal soggetto:

- I grado - il soggetto identifica l'odore più debole - n. 1;

- II grado - vengono percepiti gli odori n. 2, 3, 4, 6;

- III grado - vengono percepiti gli odori n. 3, 4, 6;

- IV grado - vengono percepiti gli odori n. 4, 6;

- Livello V - si percepisce solo l'odore n. 6.

Se non viene percepito nessuno degli odori, si formula una diagnosi di anosmia.

In caso di iposmia, si esclude la causa meccanica. Per fare ciò, esaminare attentamente le parti superiori della cavità nasale e, se necessario, trattarle con una singola lubrificazione della mucosa con una soluzione di cloruro di adrenalina 1:1000 (ma non anestetico!) e dopo 5 minuti, ripetere l'esame. La comparsa o il miglioramento dell'olfatto dopo questa procedura indica la presenza di iposmia "meccanica".

Lo studio quantitativo della funzione olfattiva prevede la determinazione della soglia di percezione e della soglia di riconoscimento. A tale scopo, vengono utilizzati VP olfattivi, trigeminali e ad azione mista. Il principio del metodo consiste nel dosare il volume d'aria contenente VP a concentrazione costante, oppure nell'aumentare gradualmente la concentrazione di VP fino al raggiungimento della soglia di percezione.

Il metodo di studio quantitativo dell'olfatto è chiamato olfattometria e i dispositivi che lo implementano sono chiamati olfattometri. Esempi classici di tali dispositivi sono gli olfattometri di Zwaardemaker ed Elsberg-Levi. Alla fine del XIX secolo, H. Zwaardemaker progettò un olfattometro il cui principio di funzionamento prevede che il tubo di campionamento sia situato all'interno di un cilindro costituito interamente da PV denso, rivestito esternamente in vetro per impedirne la sublimazione nell'ambiente. Quando l'estremità distale del tubo si estende oltre il cilindro, i vapori di PV non vi penetrano.

Quando il tubo viene aspirato nel cilindro, la quantità di PV che entra dipende dalla distanza del tubo dall'estremità del cilindro, ovvero dal volume di PV che può entrare nel tubo. Lo svantaggio del metodo è l'inalazione attiva incontrollata del soggetto. Il metodo "a impulsi" (iniettore) di Elsberg-Levy non presenta questo svantaggio.

L'olfattometro di Elsberg è un pallone contenente una soluzione di alcol polivinilico, ermeticamente chiuso con un tappo di gomma, in cui sono inseriti due tubi di vetro (uno corto e uno lungo) con tubi di gomma alle estremità prossimali. Il tubo del tubo lungo è chiuso con un rubinetto o una fascetta. Il tubo del tubo corto si dirama in due tubi con olive alle estremità. L'aria viene introdotta nel pallone attraverso il tubo lungo utilizzando una siringa con ugello, che sposta i vapori di alcol polivinilico attraverso il tubo corto e le olive. Il principio di erogazione dell'alcol polivinilico tramite iniettore è stato utilizzato nell'olfattometro di N. S. Melnikova e L. B. Daynyak (1959). Negli anni successivi, sono stati sviluppati diversi modelli più avanzati di olfattometri con dosaggio elettromeccanico ed elettronico del PV, dotati di un complesso sistema di condizionamento della miscela odorosa mediante temperatura, umidità e concentrazione di vapore in diverse modalità di erogazione (intermittente, continua, crescente, decrescente).

Uno studio quantitativo della funzione olfattiva può essere condotto in modo estremamente semplice utilizzando carta da filtro e una concentrazione crescente di una qualsiasi sostanza, ad esempio nell'intervallo 0,2-0,5% di soluzione di alcol etilico, 0,2-0,9% di soluzione di acido acetico, ecc. A tale scopo, è possibile dosare il volume d'aria satura di vapori olfattivi provenienti dalla soluzione utilizzando una siringa per iniezione (una modifica del metodo Elsberg-Levi) aspirando quest'aria nella siringa (10 o 20 ml) e quindi introducendola nella cavità nasale a 1, 2, 3 ml, ecc. fino alla comparsa della sensazione olfattiva. Quest'ultimo metodo è semplice, affidabile e non richiede praticamente alcun costo di materiale. Per costruire un tale dispositivo, è necessario un pallone riempito per 1/3 con una soluzione di aceto da tavola; un tappo di gomma con due tubi di vetro su cui vengono inseriti due tubi di gomma con fascette; Una siringa inserita saldamente in uno dei tubi e un sottile catetere di gomma per introdurre nel naso l'aria prelevata da una fiaschetta contenente vapori di aceto. Prima dell'aspirazione finale dell'aria, vengono eseguite due o tre aspirazioni con una siringa per riempire il tubo di uscita con i vapori di aceto. L'estremità in vetro del tubo di aspirazione, inserita nella cavità della fiaschetta, deve essere posizionata significativamente più in basso rispetto all'estremità del secondo tubo di vetro, ma non deve toccare il liquido. Il vantaggio di questo metodo è che fornisce un'introduzione forzata dosata di PV nella cavità nasale alla profondità desiderata, fino alla fessura olfattiva, eliminando la forza inalatoria incontrollata tipica dei metodi che non prevedono l'introduzione forzata di PV.

Cosa c'è da esaminare?