Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Osteoblastoclastoma

Ultima recensione: 29.06.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

L'osteoblastoclastoma è un processo tumorale che può essere benigno o maligno e che danneggia diverse ossa scheletriche. Inizialmente, la patologia era chiamata tumore gigantocellulare (dal 1912); 10 anni dopo, il Dott. Stewart propose il nome osteoclastoma. E solo nel 1924, il Professor Rusakov introdusse il termine raffinato "osteoblastoclastoma", che corrispondeva più pienamente alla composizione cellulare della neoplasia.

Oggi, l'osteoblastoclastoma è considerato una vera e propria neoplasia, un tumore dei tessuti molli con un'estesa rete vascolare. L'unica opzione terapeutica corretta è l'asportazione del tumore all'interno dei tessuti sani, talvolta concomitante con l'innesto osseo. [ 1 ]

Epidemiologia

L'incidenza dei tumori ossei a livello mondiale varia dallo 0,5 al 2%. Secondo le statistiche degli Stati Uniti, l'osteosarcoma (circa il 34% dei casi), il condrosarcoma (27%) e il tumore di Ewing (18-19%) sono i più comuni. Cordomi, fibrosarcomi, istiocitomi, tumori a cellule giganti e angiosarcomi sono meno comuni.

Il tasso di incidenza è strettamente correlato all'età. Pertanto, la prima ondata di crescita tumorale si riscontra nell'adolescenza (intorno ai 16 anni) e la seconda nella mezza età.

L'osteoblastoclastoma è un tumore relativamente comune. Si riscontra in circa il 2-30% di tutte le neoplasie ossee. Le donne sono più frequentemente colpite, ma anche gli uomini possono esserne colpiti, principalmente tra i 18 e i 40 anni. I bambini di età inferiore ai 12 anni sono raramente colpiti, ma anche in questa fascia d'età l'incidenza non è esclusa. Sono descritti casi familiari ed ereditari di osteoblastoclastoma.

Nella maggior parte dei casi (circa il 75%) il tumore si riscontra nelle ossa lunghe tubulari, molto meno frequentemente vengono colpite le ossa piatte e piccole.

Nelle ossa lunghe tubulari, l'epimetafisi è principalmente interessata, mentre nell'infanzia è interessata anche la metafisi. La neoplasia non si insedia nell'area della cartilagine epifisaria e articolare. Molto raramente il problema si riscontra nella diafisi (meno dello 0,5% dei casi).

Si osserva che, con lo sviluppo della medicina, l'incidenza dell'osteoblastoclastoma rimane stabile, ma i tassi di mortalità sono significativamente diminuiti. La causa principale e più probabile della patologia è considerata l'impatto delle radiazioni ionizzanti. Pertanto, i rischi sono aumentati nelle persone che hanno ricevuto dosi elevate di radioterapia, così come nei pazienti a cui sono stati iniettati radioisotopi (a scopo diagnostico o terapeutico). Altri fattori eziologici comuni includono un'ecologia sfavorevole e l'ereditarietà. [ 2 ]

Le cause osteoblastoclastomi

L'osteoblastoclastoma è un focolaio di cellule patologicamente alterate che può comparire in quasi ogni parte dello scheletro. Nonostante le anomalie strutturali, le cellule patologiche continuano a dividersi, come nei tessuti sani. La loro struttura differisce in larga misura dalla norma, il che comporta la sostituzione delle proprietà dell'osso direttamente interessato e della sua funzione tipica. Le cellule maligne patologicamente alterate acquisiscono una propensione alla moltiplicazione incontrollata, spesso rapida, con conseguente aumento del volume tumorale. Il tessuto osseo precedentemente normale può essere spostato dalle strutture della neoplasia e singole cellule patologiche possono essere separate e trasportate con il sangue o la linfa in altre zone anatomiche distanti. In questo modo si formano metastasi.

È noto che l'origine dell'osteoblastoclastoma maligno può essere qualsiasi neoplasia maligna localizzata in qualsiasi parte del corpo (inclusi i tumori degli organi interni). La via di diffusione del processo è la metastasi. Tuttavia, la maggior parte degli osteoblastoclastomi (sia benigni che maligni) sono neoplasie primarie che compaiono e si sviluppano per prime e nella stessa sede.

In generale, gli osteoblastoclastomi sono tumori multifattoriali le cui cause esatte non sono state ancora stabilite. Le condizioni che favoriscono l'insorgenza della neoplasia includono:

- Uno stato di immunodeficienza;

- Cambiamenti congeniti dei tessuti;

- Influenze ambientali mutagene;

- Cambiamenti ormonali;

- Patologie e lesioni concomitanti (spesso nell'anamnesi sono presenti traumi).

Fattori di rischio

Non vi sono dati precisi sulle cause della formazione di osteoblastoclastoma. Tuttavia, gli esperti suggeriscono il coinvolgimento di una serie di fattori associati a un aumento del rischio di oncopatologie ossee:

- Ereditarietà. In molti casi, la predisposizione ai processi tumorali è geneticamente determinata. In particolare, questo può essere il caso della sindrome di Leigh-Fraumeni, che predispone allo sviluppo di varie neoplasie, tra cui tumori maligni e sarcomi.

- Malattia di Paget. La malattia può colpire una o più ossa e rientra tra le patologie pre-tumorali. Nei pazienti affetti da questa patologia, le ossa si ispessiscono e diventano fragili contemporaneamente, con conseguenti frequenti fratture patologiche. Gli osteosarcomi si verificano in circa l'8% dei casi di malattia di Paget grave.

- Multiple escrescenze ossee, esostosi.

- Osteocondromi multipli (anche ereditari).

- Encondromi multipli (il rischio è basso ma comunque presente).

- Esposizione alle radiazioni (comprese le radiazioni intense utilizzate per curare altri processi tumorali e gli effetti del radio e dello stronzio radioattivi).

Una categoria speciale di rischio comprende la radioterapia nei bambini e nei giovani, con dosi superiori a 60 Gray.

Gli esperti sottolineano che i raggi non ionizzanti, in particolare le microonde e le radiazioni elettromagnetiche prodotte da linee elettriche, telefoni cellulari ed elettrodomestici, non comportano rischi di osteoblastoclastoma.

Patogenesi

Le caratteristiche patogenetiche della comparsa e dello sviluppo dell'osteoblastoclastoma non sono completamente comprese, a causa della complessità della patologia. La causa principale della formazione del tumore è un difetto nella differenziazione cellulare dovuto a un funzionamento inadeguato del sistema immunitario. Ciò dà origine alla crescita di un tumore costituito da cellule "sbagliate", indifferenziate, che determinano le proprietà della neoplasia e strutturalmente assomigliano a cellule immature. Se la struttura cellulare è prossima alla normalità, ma non lo è, si parla di osteoblastoclastoma benigno. In caso di marcate alterazioni nella struttura cellulare, il tumore viene attribuito a processi maligni. Per tale neoplasia, sono tipici un'alterazione della piega cellulare antigenica, una crescita incontrollata e una divisione cellulare. Oltre alla perdita di specificità della struttura cellulare, anche la funzionalità ne risente. Tra le altre cose, l'osteoblastoclastoma maligno differisce dall'osteoblastoclastoma benigno per il processo di invasione dei tessuti sani adiacenti. Nelle neoplasie ossee benigne non si verifica alcuna germinazione in strutture sane, non c'è tendenza alla rapida crescita e diffusione in tutto il corpo, non c'è tendenza all'autodistruzione arbitraria e all'intossicazione da parte dei prodotti della decomposizione del tumore.

La struttura ossea viene distrutta in tutti i casi, indipendentemente dalla benignità della patologia. Di conseguenza, il segmento osseo interessato diventa fragile e fragile. Spesso il motivo per cui ci si rivolge al medico è una frattura patologica che si verifica anche con un carico minimo.

È importante notare: la benignità del processo è sempre uno stato condizionale, perché ci sono rischi di malignità e se il focolaio benigno si trasforma, si verifica l'osteoblastoclastoma maligno.

Sintomi osteoblastoclastomi

Il quadro clinico dell'osteoblastoclastoma dipende principalmente dalla localizzazione e dallo stadio del processo patologico. In genere, il tumore è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche:

- La neoplasia è solitaria;

- Colpisce principalmente le ossa tubulari degli arti inferiori o superiori;

- Si riscontra meno comunemente nelle ossa piatte;

- Si avverte un dolore persistente nel segmento interessato;

- Aumenta la cute e il quadro vascolare sul focolaio patologico;

- L'arto malato è deforme (aumento localizzato del volume);

- Il funzionamento dell'articolazione più vicina all'osteoblastoclastoma o dell'arto nel suo complesso è disturbato;

- Messa a fuoco compattata, determinata tramite palpazione, con il caratteristico "scricchiolio di pergamena".

In generale, i sintomi possono essere suddivisi in sintomi locali e generali. I sintomi locali vengono rilevati visivamente: in particolare, è possibile osservare la presenza di curvatura o protrusione del frammento osseo. L'attenzione viene inoltre attirata dalle alterazioni cutanee in corrispondenza del focolaio patologico: si manifesta chiaramente un quadro vascolare, i tessuti sono gonfi o appiattiti. Il tumore può essere palpato: spesso è indolore, ma presenta una struttura caratteristica. I tumori maligni sono tipicamente noduli e di configurazione irregolare.

L'articolazione adiacente può essere limitata nel movimento e dolorante in modo persistente. A causa della compressione dei vasi e dei tronchi nervosi, la sensibilità è spesso compromessa e compare un gonfiore persistente. Anche il sistema linfatico reagisce: i linfonodi adiacenti si ingrossano.

La sintomatologia generale è più tipica degli osteoblastoclastomi maligni ed è dovuta ai processi di intossicazione dell'organismo. I pazienti possono presentare:

- Febbre, stati febbrili;

- Scarsità;

- Debolezza costante;

- Sonnolenza o insonnia, disturbi dell'appetito;

- Sudorazione eccessiva notturna;

- Crollo.

Esiste anche una piccola percentuale di osteoblastoclastomi, solitamente di piccole dimensioni e clinicamente non evidenti. Possono essere un riscontro occasionale durante esami radiologici o di diagnostica per immagini per altri motivi.

Primi segni di ossificazione dell'osteoblastoclastoma

- Accelerare la crescita della neoplasia.

- Sindrome del dolore aggravata.

- Espansione diametrale del focolaio distruttivo o trasformazione della forma cellulare-trabecolare in forma litica.

- Disintegrazione dello strato corticale su un'area relativamente lunga.

- Perdita di chiarezza delle configurazioni del focus distruttivo.

- Disintegrazione della placca di chiusura che bloccava il canale midollare.

- Reazione periostale.

La malignità dell'osteoblastoclastoma si basa su indicatori clinici e radiologici ed è necessariamente confermata dalla diagnosi morfologica dei tessuti tumorali.

Oltre all'osteoplasticizzazione di una neoplasia inizialmente benigna, esiste anche un osteoblastoclastoma maligno primario. In effetti, tale tumore è un tipo di sarcoma a eziologia osteogenica.

La localizzazione dell'osteoblastoclastoma maligno è la stessa di quella del processo benigno. La radiografia rivela un focolaio distruttivo nel tessuto osseo senza contorni netti. La distruzione dello strato corticale è estesa, spesso con proliferazione nelle strutture dei tessuti molli.

Segni per distinguere l'osteoblastoclastoma maligno dalla forma osteogenica del sarcoma osteoclastico:

- L'età prevalentemente anziana dei pazienti;

- Sintomatologia meno vivida;

- Una prognosi a lungo termine più favorevole.

Osteoblastoclastoma nei bambini

L'osteoblastoclastoma in età pediatrica è raro: si riscontrano solo due o tre casi ogni milione di bambini. È importante notare che, tra tutti i pazienti pediatrici, predominano quelli di età superiore ai 10-15 anni.

Gli scienziati non sono in grado di identificare la causa esatta dell'osteoblastoclastoma nei bambini. Presumibilmente, la patologia è associata alla crescita eccessiva del corpo del bambino, nonché a un fattore genetico.

Esistono anche indicazioni di possibili cause come l'esposizione a radiazioni (in particolare, radioterapia) e la chemioterapia (assunzione di citostatici). Molti farmaci chemioterapici possono distruggere il materiale genetico delle cellule ossee, portando allo sviluppo di tumorigenesi.

Inoltre, il rischio di osteoblastoclastoma è maggiore nei bambini affetti da determinate patologie congenite, come il retinoblastoma bilaterale o la sindrome di Li-Fraumeni. Esiste anche un nesso causale con la malattia di Paget.

È noto anche che nella stragrande maggioranza dei bambini (circa il 90%) i medici non sono in grado di rilevare nessuno dei fattori di rischio sopra menzionati.

È difficile prevedere il decorso dell'osteoblastoclastoma nell'infanzia, poiché dipende dalle caratteristiche del tumore in sé, dalla sua localizzazione, dal grado di diffusione al momento della diagnosi, dalla tempestività del trattamento e dalla completezza della rimozione della neoplasia.

La qualità del trattamento dell'osteoblastoclastoma ha fatto grandi progressi negli ultimi 2-3 decenni. Il protocollo terapeutico è diventato combinato e il tasso di guarigione è aumentato a oltre il 70-80%. Un esito favorevole si può affermare se il processo tumorale viene rimosso chirurgicamente radicalmente e l'effetto viene consolidato con un ciclo di chemioterapia adeguato. I bambini con osteoblastoclastoma benigno hanno le migliori possibilità di guarigione.

Quando vengono annunciati dati specifici sui pazienti guariti, vediamo solo dati generali: nessuna statistica può prevedere e determinare con precisione le probabilità di un bambino in particolare. Il termine "guarigione" è inteso principalmente come "assenza di processo tumorale nell'organismo", poiché i moderni approcci terapeutici sono in grado di garantire l'assenza di recidiva a lungo termine. Tuttavia, non bisogna dimenticare la possibilità di effetti collaterali indesiderati e complicanze tardive. Pertanto, qualsiasi trattamento, indipendentemente dalla sua complessità, dovrebbe essere integrato con misure riabilitative di alta qualità. Inoltre, i bambini necessitano ancora di cure ortopediche per molto tempo.

Forme

La classificazione delle neoplasie del tessuto osseo è piuttosto ampia. L'attenzione è rivolta principalmente alle variazioni nella struttura cellulare e alle caratteristiche morfologiche del processo tumorale. Pertanto, i tumori si dividono in due categorie:

- Osteogeniche (formate sulla base delle cellule ossee);

- Neo-osteogeniche (formate nell'osso sotto l'influenza di altri tipi di cellule, ad esempio strutture vascolari o del tessuto connettivo).

L'osteoblastoclastoma osseo è prevalentemente una neoplasia benigna. Tuttavia, nonostante ciò, spesso cresce in modo aggressivo, contribuendo alla distruzione e all'assottigliamento del tessuto osseo, rendendo obbligatorio l'intervento chirurgico. Allo stesso tempo, l'osteoblastoclastoma a cellule giganti può anche essere maligno.

A seconda dei parametri clinici e radiologici e del quadro morfologico, si distinguono tre forme fondamentali di osteoblastoclastomi:

- La forma cellulare si riscontra principalmente negli anziani ed è caratterizzata da uno sviluppo lento. La diagnosi rivela una tumefazione ispessita e nodulare, senza possibilità di differenziare clinicamente il focolaio tumorale dalle zone ossee sane.

- La forma cistica si manifesta innanzitutto con dolore. Palpando, si riscontra il sintomo di "scricchiolio a pergamena". Visivamente, si nota un tumore osseo di forma dolcemente convessa e a forma di cupola.

- La forma litica è considerata una variante rara della patologia e viene rilevata principalmente nell'adolescenza. Il processo tumorale si sviluppa abbastanza rapidamente, il paziente inizia ad avvertire dolore, anche alla palpazione.

Un tumore a cellule giganti può formarsi su quasi tutte le ossa dello scheletro, sebbene le ossa tubulari degli arti, delle costole e della colonna vertebrale siano colpite più frequentemente. L'osteoblastoclastoma della mandibola si verifica due volte più spesso rispetto alla mascella superiore. Alla palpazione, si nota una neoformazione densa con zone rammollite. I disturbi più comuni dei pazienti: la presenza di una protuberanza che sanguina e crea disagio durante la masticazione. Con il progredire del problema, si aggiunge una compromissione della funzionalità dell'articolazione temporo-mandibolare. Tra le ossa tubulari, il tumore colpisce più spesso il femore e la tibia. L'osteoblastoclastoma del femore si riscontra prevalentemente nelle persone di mezza età. La malattia è accompagnata da una compromissione della funzionalità dell'articolazione corrispondente, si verifica zoppia e la cute sopra la neoformazione è ricoperta da una pronunciata vascolarizzazione.

Oltre alla classificazione sopra descritta, esistono forme centrali e periferiche della patologia, sebbene non vi siano differenze morfologiche tra loro. L'osteoblastoclastoma periferico ha una localizzazione gengivale, mentre la forma centrale si sviluppa nell'osso e si distingue per la presenza di emorragie multiple al suo interno (per questo motivo, il secondo nome dell'osteoblastoclastoma centrale è tumore bruno). La colorazione brunastra è dovuta alla deposizione di eritrociti, che si disintegrano con la formazione di emosiderina.

Le neoplasie ossee maligne attraversano le seguenti fasi nel loro sviluppo:

- Un focolaio T1 di 3-5 cm è localizzato all'interno dell'osso e di un segmento muscolofasciale.

- I focolai T2 non si estendono più di 10 cm lungo il decorso dell'osso, ma non vanno oltre una fascia fasciale.

- I focolai T3 escono dai confini di un caso muscolofasciale e si diffondono in uno vicino.

- I focolai T4 originano dalla pelle o dai tronchi neurovascolari.

Allo stesso modo vengono categorizzati il grado di coinvolgimento dei linfonodi e la diffusione delle metastasi.

Complicazioni e conseguenze

Tra le complicanze dell'osteoblastoclastoma rientra qualsiasi aumento dell'attività della neoplasia, che spesso si verifica a seguito di un lungo periodo di quiete. In alcuni casi, si parla di degenerazione maligna del processo tumorale o della sua infiltrazione in strutture anatomiche sensibili adiacenti:

- La diffusione al tronco nervoso provoca la comparsa di una sindrome da dolore neuropatico a causa dell'effetto sul nervo di grosso calibro. Tale dolore non scompare praticamente dopo l'assunzione di analgesici convenzionali, quindi letteralmente esaurisce il paziente.

- La diffusione ai vasi sanguigni può essere complicata da emorragie improvvise e massicce e dalla formazione di ematomi.

Non si escludono complicazioni accompagnate da una violazione della funzione delle articolazioni vicine: la crescita dell'osteoblastoclastoma in tale situazione blocca il corretto funzionamento del meccanismo muscolo-scheletrico, il che porta a una limitazione della gamma di movimento e alla comparsa di sindrome dolorosa.

Le complicanze più comuni dell'osteoblastoclastoma sono considerate fratture patologiche nella zona interessata. Il problema si verifica anche con un trauma minimo, poiché il tessuto osseo diventa estremamente fragile e instabile.

Inoltre, gli specialisti parlano anche di specifici effetti avversi generali e locali caratteristici dell'osteoblastoclastoma maligno:

- Formazione di metastasi distanti e vicine;

- Intossicazione del corpo con prodotti di decomposizione.

Se le metastasi vengono rilevate qualche tempo dopo le misure diagnostiche iniziali, ciò indica l'inefficacia del trattamento in corso e la progressione della neoplasia.

Un'altra serie di complicazioni è la comparsa di un nuovo tumore o di una patologia generale dovuta alla chemioterapia o all'irradiazione del focolaio osseo dell'osteoblastoclastoma.

Diagnostica osteoblastoclastomi

I metodi diagnostici utilizzati per rilevare l'osteoblastoclastoma includono:

- Clinico, che comprende l'esame esterno e la palpazione dell'area patologicamente alterata;

- Radiografia (radiografia anteroposteriore e laterale, se indicata - radiografia mirata e obliqua);

- Tomografica (mediante risonanza magnetica o computerizzata);

- Radioisotopo;

- Morfologico, che comprende l'analisi istologica, istochimica e citologica del biomateriale ottenuto durante la puntura o la trepanobiopsia;

- Laboratorio.

Il medico esamina attentamente la storia della malattia, ne individua i primi segni, specifica la sede e il tipo di sindrome dolorosa, le sue caratteristiche, tiene conto dei risultati degli esami precedenti e delle procedure terapeutiche, valuta la dinamica delle condizioni generali del paziente. Se si sospetta una patologia delle ossa lunghe tubulari, lo specialista presta attenzione alla presenza di gonfiore, limitazione motoria nell'articolazione prossimale, nonché alla presenza di sintomi neurologici, debolezza muscolare e ipotrofia. È importante esaminare attentamente gli organi interni per individuare eventuali metastasi.

Tutti i pazienti vengono sottoposti a esami del sangue e delle urine generali con determinazione di proteine e frazioni proteiche, fosforo e calcio, acidi sialici. È inoltre necessario determinare l'attività enzimatica delle fosfatasi, eseguire un test di definizione e studiare l'indice di proteina C-reattiva. Se è necessario differenziare l'osteoblastoclastoma dal mieloma, il paziente viene sottoposto a un esame delle urine per la presenza di proteina di Bence-Jones patologica.

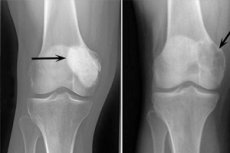

La diagnosi radiologica è fondamentale per la diagnosi di osteoblastoclastoma. Un esame radiografico mirato e una tomografia computerizzata di alta qualità sono obbligatori, consentendo di chiarire la sede, il tipo di focolaio patologico e la sua diffusione ad altri tessuti e organi. Grazie alla TC, è possibile chiarire lo stato dei tessuti molli e delle strutture ossee più sottili nel piano desiderato, identificare focolai profondi di distruzione patologica, descriverne i parametri entro i limiti ossei e determinare il grado di danno ai tessuti circostanti.

Allo stesso tempo, la risonanza magnetica è considerata la procedura diagnostica più informativa, con numerosi vantaggi rispetto sia alla radiografia che alla TC. Il metodo consente di esaminare anche gli strati di tessuto più sottili e di ottenere un quadro delle alterazioni patologiche utilizzando un'immagine spaziale tridimensionale.

La diagnostica strumentale obbligatoria è rappresentata da studi morfologici. Viene valutato il biomateriale, ottenuto durante l'aspirazione e la trepanobiopsia, o durante la resezione dei segmenti ossei insieme alla neoplasia. La biopsia a puntura viene eseguita utilizzando aghi speciali e sotto controllo radiologico.

I seguenti segni radiografici sono considerati tipici dell'osteoblastoclastoma:

- Limitazione della porosità;

- Omogeneità della lisi ossea nel tipo di trabecolizzazione sottile;

- Presenza di lucentezze pseudocistiche che hanno la struttura di peculiari "bolle di sapone".

Questo quadro radiologico è accompagnato dall'assenza di periostosi osteoformativa reattiva primaria o secondaria. Si rilevano assottigliamento e atrofia dello strato corticale.

L'osteoblastoclastoma maligno, a causa dell'intensa crescita vascolare, comporta un aumento della stasi venosa. Le alterazioni vascolari hanno l'aspetto di una neoplasia con abbondante vascolarizzazione.

Diagnosi differenziale

A volte è molto difficile identificare l'osteoblastoclastoma. La diagnosi differenziale tra osteoblasto e cisti ossee in pazienti di età diverse può risultare problematica. Secondo le statistiche, in oltre il 3% dei casi l'osteoblastoclastoma è stato scambiato per sarcoma osteogenico e in quasi il 14% per cisti ossea.

La tabella riassume i principali segni di queste patologie:

Indicatori |

Osteoblastoclastoma |

Sarcoma osteoplastico osteogenico |

Cisti ossea |

Età di incidenza più comune |

Dai 20 ai 30 anni |

Dai 20 ai 26 anni |

Bambini di età inferiore ai 14 anni |

Posizione |

Regione epimetafisaria |

Regione epimetafisaria |

Area metadiafisica |

Riconfigurazione ossea |

Grave rigonfiamento asimmetrico. |

Piccola espansione trasversale |

Una protuberanza a forma di fuso. |

Configurazione del focus distruttivo |

I contorni sono chiari |

I contorni sono sfocati, non c'è chiarezza |

I contorni sono chiari |

La condizione del canale spinale |

Coperto da una piastra di chiusura |

Aperto al confine con la neoplasia |

Nessun cambiamento. |

Condizione dello strato corticale |

Sottile, fibroso, discontinuo. |

Diradamento, rovinato |

Sottile, piatto |

Fenomeni di sclerosi |

Atipico |

Presente |

Atipico |

Reazione periostale |

Assente |

Presente in un modo tipo "visiera periostale" |

Assente |

La condizione dell'epifisi |

La lamina è sottile e ondulata. |

Nella fase iniziale, parte dell'epifisi rimane intatta |

Nessun cambiamento. |

Sezione ossea vicina |

Nessun cambiamento. |

Segni di osteoporosi |

Nessun cambiamento. |

L'attenzione obbligatoria richiede indicatori quali l'età del paziente, la durata della patologia, la localizzazione del focolaio interessato, altre informazioni anamnestiche indicate nella tabella.

Gli errori diagnostici più comuni quando l'osteoblastoclastoma viene confuso con tali processi patologici sono i seguenti:

- Cisti aneurismatica (localizzata nella diafisi o nella metafisi delle ossa lunghe tubulari);

- Osteodisplasia fibrosa di tipo monoassiale (si manifesta principalmente nell'infanzia, accompagnata da curvatura ossea senza rigonfiamento osseo);

- Osteodistrofia iperparatiroidea (nessuna chiara delimitazione del focolaio rispetto all'area ossea sana, nessuna evidente protuberanza ossea);

- Metastasi ossea cancerosa solitaria (caratterizzata da focolai distruttivi con contorni curvi "mangiati").

È importante tenere presente che l'osteoblastoclastoma benigno può sempre trasformarsi e diventare maligno. Le cause della malignità non sono ancora state determinate con precisione, ma gli scienziati ritengono che traumi e cambiamenti ormonali (ad esempio, durante la gravidanza) contribuiscano a questo fenomeno. Secondo alcune osservazioni, la malignità si è verificata anche con ripetuti cicli di radioterapia a distanza.

Sintomi dell'ossificazione:

- La neoplasia inizia a crescere rapidamente;

- Il dolore sta peggiorando;

- Aumenta la dimensione del focus distruttivo e la fase cellulare-trabecolare passa alla fase litica;

- Lo strato corticale si sta deteriorando;

- I contorni del focus distruttivo diventano indistinti;

- La piastra di bloccaggio sta crollando;

- C'è una reazione periostale.

Nel processo di differenziazione tra neoplasia maligna primitiva (sarcoma osteoclastico osteogenico) e osteoblastoclastoma maligno, particolare attenzione viene prestata alla durata della patologia e alla valutazione del quadro radiologico in termini di dinamica. Nell'immagine radiografica della neoplasia maligna primitiva non si osserva la protrusione ossea tipica dell'osteoblastoclastoma, né ponti ossei; si può rilevare un'area sclerosata con contorni indistinti. Nella malignità, tuttavia, è spesso presente una piccola area della placca di chiusura, che fungeva da barriera al segmento osseo sano.

Chi contattare?

Trattamento osteoblastoclastomi

L'unico trattamento corretto per i pazienti con osteoblastoclastoma è l'intervento chirurgico. L'intervento più delicato viene eseguito nelle fasi iniziali dello sviluppo del processo tumorale e consiste nell'escissione dei tessuti interessati con successivo riempimento della cavità con un innesto. L'innesto viene prelevato da un altro osso sano del paziente. Tale intervento è il più favorevole e meno traumatico, tuttavia, in alcuni casi è anche meno radicale. L'escissione del frammento osseo interessato insieme alla neoplasia è considerata un metodo più affidabile, che riduce al minimo la probabilità di ricrescita del tumore.

Se si tratta di un osteoblastoclastoma trascurato, di grandi dimensioni, particolarmente soggetto a malignità o già maligno, spesso si prende in considerazione l'amputazione parziale o completa dell'arto.

In generale, la tattica del trattamento chirurgico dell'osteoblastoclastoma viene selezionata in base alla posizione, alla diffusione e all'aggressività del focolaio patologico.

Se il tumore colpisce le ossa lunghe tubulari, allora si raccomanda di prestare attenzione a questi tipi di interventi chirurgici:

- Resezione del margine con alloplastica o autoplastica per processi benigni ritardati, focolai a struttura cellulare e nella periferia dell'epimetafisi. Fissazione con viti metalliche.

- Quando l'osteoblastoclastoma cellulare si diffonde fino alla metà del diametro osseo, vengono resecati due terzi del condilo, parzialmente della diafisi e della superficie articolare. Il difetto viene riempito con un alloinnesto di cartilagine articolare, fissato saldamente con bulloni e viti.

- In caso di deterioramento dell'epimetafisi su tutta la sua lunghezza o di frattura patologica, si ricorre a tecniche come la resezione segmentale con escissione articolare e il riempimento del difetto con alloinnesto. Il fissaggio avviene con una barra cementata.

- In caso di frattura patologica e di malignità dell'osteoblastoclastoma nella regione prossimale del femore, si procede con l'artroplastica totale dell'anca.

- In caso di resezione delle estremità nella zona articolare del ginocchio, si utilizza la tecnica del trapianto di allopolisi con fissazione. L'endoprotesi totale con stelo in titanio allungato è spesso preferita per garantire la successiva radioterapia.

- Se il focolaio patologico è localizzato all'estremità distale della tibia, si esegue la resezione con artrodesi osteoplastica della caviglia. Se è interessato l'astragalo, questo viene asportato con artrodesi in estensione.

- Nelle lesioni della colonna cervicale, viene eseguito un accesso anteriore alle vertebre C1 e C2. È preferibile un accesso anterolaterale. A livello Th1-Th2, viene utilizzato un accesso anteriore con sternotomia obliqua al terzo spazio intercostale (i vasi vengono spostati con cautela verso il basso). Se il tumore interessa i corpi di 3-5 vertebre toraciche, viene eseguito un accesso anterolaterale con resezione della terza costa. La scapola viene spostata all'indietro senza sezionare la muscolatura. Se l'osteoblastoclastoma si trova nella regione toracolombare tra Th11 e L2, l'intervento di scelta è la toracofrenolombotomia destra. L'accesso alla parte anteriore delle prime 3 vertebre del sacro è più difficile. Si raccomanda un accesso retroperitoneale anterolaterale destro con un attento drenaggio dei tronchi vascolari e dell'uretere.

- Se i corpi vertebrali sono gravemente distrutti o la patologia si è diffusa nella regione dell'arco della colonna toracica e lombosacrale, allora in questo caso si esegue la fissazione transpeduncolare-translaminare della colonna vertebrale, dopodiché le vertebre distrutte vengono rimosse con un'ulteriore autoplastica.

- Se viene rilevata una forma benigna di osteoblastoclastoma a livello del sopracciglio e dell'osso sciatico, il segmento patologicamente alterato viene rimosso all'interno di tessuti sani, senza innesto osseo. Se sono interessati il pavimento e il tetto dell'acetabolo, si esegue una resezione con ulteriore innesto osseo per sostituire il difetto, con fissazione con elementi di fissaggio per spongiosi.

- Se è interessato l'osso iliaco, mammario o sciatico, si esegue un'alloplastica con alloinnesto strutturale, un'osteosintesi del trapianto, l'inserimento di materiale plastico cementizio e il riposizionamento della testa protesica in una cavità artificiale.

- Se sono interessati il sacro e L2, si esegue un intervento in due tempi, che comprende la resezione con accesso posteriore del frammento sacrale inferiore patologicamente alterato (fino a S2 ), la fissazione transpeduncolare e l'asportazione della neoformazione dal lato anteriore con metodo retroperitoneale con innesto osseo.

In ogni specifica situazione, il medico determina il metodo più appropriato di intervento chirurgico, considerando anche la possibilità di applicare le tecnologie più recenti per migliorare i risultati del trattamento e garantire la normale qualità di vita del paziente.

Prevenzione

Non esiste una prevenzione specifica per l'osteoblastoclastoma. Ciò è dovuto, innanzitutto, all'insufficiente studio delle cause dello sviluppo di tali tumori. Molti esperti sottolineano la prevenzione dei traumi al sistema osseo tra i principali punti di prevenzione. Tuttavia, non vi sono prove dell'influenza diretta del trauma sulla formazione di neoplasie ossee e, in molti casi, il trauma si limita ad attirare l'attenzione sul processo tumorale esistente e non ha alcun significato evidente nell'origine del focolaio patologico, ma allo stesso tempo può contribuire alla sua crescita.

Non va dimenticato che l'osteoblastoclastoma si forma spesso in ossa precedentemente esposte a radiazioni ionizzanti, ad esempio per la terapia di altri processi tumorali. Le neoplasie radioindotte di solito si manifestano non prima di 3 anni dall'esposizione alle radiazioni.

Le misure preventive non specifiche includono:

- Eliminazione delle cattive abitudini;

- Condurre uno stile di vita sano;

- Nutrizione di qualità e sostenibile;

- Attività fisica regolare e moderata;

- Prevenzione degli infortuni, trattamento tempestivo di eventuali processi patologici nell'organismo, stabilizzazione dell'immunità.

Previsione

Le fratture patologiche si verificano spesso nell'area interessata del tessuto osseo. In questo caso, le neoplasie benigne, a condizione che venga utilizzato un metodo di trattamento radicale, hanno una prognosi favorevole, sebbene non sia esclusa la possibilità di recidive e malignità del focolaio patologico. Un esito sfavorevole dell'osteoblastoclastoma benigno non è escluso se il focolaio è caratterizzato da crescita attiva e significativa distruzione ossea. Tale tumore può distruggere rapidamente un intero segmento osseo, il che comporta lo sviluppo di una frattura patologica e una significativa compromissione della funzione ossea. Questi pazienti hanno spesso problemi con la sostituzione chirurgica del difetto del tessuto osseo e si sviluppano complicazioni associate alla mancata guarigione della frattura.

Il tasso medio di sopravvivenza a cinque anni per tutte le varianti di osteoblastoclastomi maligni, sia nei bambini che negli adulti, è del 70%, un dato che può essere considerato piuttosto buono. Possiamo quindi concludere che in molti casi queste neoplasie vengono curate con successo. Naturalmente, anche fattori come il tipo di processo tumorale, il suo stadio, il grado di lesione e la malignità sono di grande importanza.

Ovviamente, è l'osteoblastoclastoma maligno a rappresentare la minaccia maggiore. In questo caso, si può parlare di prognosi favorevole solo in caso di diagnosi precoce, localizzazione chirurgica accessibile e sensibilità del focolaio agli agenti chemiopreventivi e alla radioterapia.