Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Plasmocitoma

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Una malattia come il plasmocitoma riveste grande interesse nel campo della ricerca immunologica, poiché è caratterizzata dalla produzione di un numero enorme di immunoglobuline dalla struttura omogenea.

Il plasmocitoma è un tumore maligno composto da plasmacellule che crescono nei tessuti molli o all'interno dello scheletro assiale.

Epidemiologia

Negli ultimi anni, questa malattia è diventata molto più comune. Inoltre, l'incidenza del plasmocitoma è più elevata negli uomini. La malattia viene solitamente diagnosticata in pazienti di età superiore ai 25 anni, ma il picco di incidenza si registra tra i 55 e i 60 anni.

Le cause plasmocitomi

I medici non hanno ancora compreso appieno la causa della mutazione dei linfociti B in cellule del mieloma.

[ 11 ]

[ 11 ]

Fattori di rischio

Sono stati identificati i principali fattori di rischio per questa malattia:

- Uomini anziani e di mezza età: il plasmocitoma inizia a svilupparsi quando la quantità di testosterone, l'ormone maschile, nell'organismo diminuisce.

- Le persone di età inferiore ai 40 anni rappresentano solo l'1% dei pazienti affetti da questa malattia, quindi si può affermare che la malattia colpisce più spesso le persone dopo i 50 anni di età.

- Ereditarietà: circa il 15% dei pazienti affetti da plasmocitoma è cresciuto in famiglie in cui i parenti presentavano casi di mutazioni dei linfociti B.

- Persone in sovrappeso: l'obesità provoca una diminuzione del metabolismo, che può portare allo sviluppo di questa malattia.

- Esposizione a sostanze radioattive.

Patogenesi

Il plasmocitoma può insorgere in qualsiasi parte del corpo. Il plasmocitoma solitario dell'osso origina dalle plasmacellule situate nel midollo osseo, mentre si ritiene che il plasmocitoma extramidollare derivi dalle plasmacellule situate sulle mucose. Entrambe le varianti della malattia rappresentano gruppi diversi di neoplasie in termini di localizzazione, progressione tumorale e sopravvivenza globale. Alcuni autori considerano il plasmocitoma solitario dell'osso un linfoma a cellule marginali con ampia differenziazione plasmocitaria.

Studi citogenetici rivelano perdite ricorrenti nel cromosoma 13, nel braccio cromosomico 1p e nel braccio cromosomico 14Q, nonché in regioni nei bracci cromosomici 19p, 9q e 1Q. L'interleuchina 6 (IL-6) rimane un importante fattore di rischio per la progressione delle disfunzioni plasmacellulari.

Alcuni ematologi ritengono il plasmocitoma osseo solitario come uno stadio intermedio nell'evoluzione dalla gammopatia monoclonale ad eziologia sconosciuta al mieloma multiplo.

Sintomi plasmocitomi

Nel plasmocitoma o nel mieloma, i reni, le articolazioni e il sistema immunitario del paziente sono i più colpiti. I sintomi principali dipendono dallo stadio della malattia. È interessante notare che nel 10% dei casi il paziente non manifesta alcun sintomo insolito, poiché la paraproteina non viene prodotta dalle cellule.

Con un numero limitato di cellule maligne, il plasmocitoma non si manifesta in alcun modo. Ma quando si raggiunge un livello critico di queste cellule, si verifica la sintesi di paraproteine con lo sviluppo dei seguenti sintomi clinici:

- Dolori articolari: si avvertono sensazioni dolorose nelle ossa.

- I tendini fanno male: in essi si depositano proteine patologiche che interrompono le funzioni basilari degli organi e irritano i loro recettori.

- Dolore nella zona del cuore

- Frequenti fratture ossee.

- Riduzione delle difese immunitarie: le difese dell'organismo sono soppresse perché il midollo osseo produce troppi pochi leucociti.

- Una grande quantità di calcio proveniente dal tessuto osseo distrutto entra nel sangue.

- Funzionalità renale compromessa.

- Anemia.

- Sindrome DIC con sviluppo di ipocoagulazione.

Forme

L'International Myeloma Working Group definisce tre gruppi distinti della malattia: il plasmocitoma solitario dell'osso (SPB), il plasmocitoma extraosseo o extramidollare (EP) e una forma multifocale di mieloma multiplo, primaria o recidivante.

Per semplicità, i plasmocitomi solitari possono essere suddivisi in 2 gruppi a seconda della posizione:

- Plasmocitoma del sistema scheletrico.

- Plasmocitoma extramidollare.

Il più comune di questi è il plasmocitoma solitario dell'osso. Rappresenta circa il 3-5% di tutti i tumori maligni causati dalle plasmacellule. Si manifesta come lesioni litiche all'interno dello scheletro assiale. I plasmocitomi extramidollari si riscontrano più spesso nelle vie respiratorie superiori (85%), ma possono essere localizzati in qualsiasi tessuto molle. La paraproteinemia si osserva in circa la metà dei casi.

Plasmocitoma solitario

Il plasmocitoma solitario è un tumore costituito da plasmacellule. Questa patologia ossea è localizzata, il che la differenzia principalmente dal plasmocitoma multiplo. Alcuni pazienti sviluppano inizialmente un mieloma solitario, che può poi evolversi in multiplo.

Nel plasmocitoma solitario, l'osso è interessato in un'unica area. Durante gli esami di laboratorio, al paziente vengono diagnosticate disfunzione renale e ipercalcemia.

In alcuni casi, la malattia progredisce completamente inosservata, anche senza alterazioni dei principali indicatori clinici. In questo caso, la prognosi per il paziente è più favorevole rispetto al mieloma multiplo.

[ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

[ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

Plasmocitoma extramidollare

Il plasmocitoma extramidollare è una malattia grave in cui le plasmacellule si trasformano in tumori maligni con rapida diffusione in tutto il corpo. Di norma, questo tumore si sviluppa nelle ossa, sebbene in alcuni casi possa essere localizzato in altri tessuti corporei. Se il tumore colpisce solo le plasmacellule, viene diagnosticato un plasmocitoma isolato. In caso di numerosi plasmocitomi, si può parlare di mieloma multiplo.

Plasmocitoma spinale

Il plasmocitoma spinale è caratterizzato dai seguenti sintomi:

- Forte dolore alla colonna vertebrale. Il dolore può aumentare gradualmente, parallelamente alla crescita del tumore. In alcuni casi, il dolore è localizzato in un punto, in altri si irradia alle braccia o alle gambe. Tale dolore non scompare dopo l'assunzione di analgesici da banco.

- La sensibilità cutanea delle gambe o delle braccia del paziente cambia. Spesso si manifesta intorpidimento completo, formicolio, iperestesia o ipoestesia, aumento della temperatura corporea, sensazione di calore o, al contrario, di freddo.

- Il paziente ha difficoltà a muoversi. L'andatura cambia e possono comparire problemi nella deambulazione.

- Difficoltà a urinare e a svuotare l'intestino.

- Anemia, stanchezza frequente, debolezza in tutto il corpo.

Plasmocitoma dell'osso

Quando i linfociti B maturano nei pazienti con plasmocitoma osseo, si verifica un'anomalia dovuta a determinati fattori: al posto delle plasmacellule, si forma una cellula mielomatosa. Questa presenta proprietà maligne. La cellula mutata inizia a clonarsi, aumentando il numero di cellule mielomatose. Quando queste cellule iniziano ad accumularsi, si sviluppa il plasmocitoma osseo.

La cellula mielomatosa si forma nel midollo osseo e inizia a crescere da esso. Nel tessuto osseo, si divide attivamente. Non appena queste cellule penetrano nel tessuto osseo, iniziano ad attivare gli osteoclasti, che lo distruggono e creano vuoti all'interno delle ossa.

La malattia progredisce lentamente. In alcuni casi, possono passare fino a vent'anni dal momento della mutazione dei linfociti B alla diagnosi.

Plasmocitoma polmonare

Il plasmocitoma polmonare è una malattia relativamente rara. Colpisce più frequentemente gli uomini di età compresa tra 50 e 70 anni. Tipicamente, le plasmacellule atipiche crescono nei bronchi di grandi dimensioni. Al momento della diagnosi, si possono osservare noduli omogenei, chiaramente definiti, tondeggianti, di colore grigio-giallastro.

Nel plasmocitoma polmonare, il midollo osseo non è interessato. Le metastasi si diffondono per via ematogena. Talvolta, i linfonodi adiacenti sono coinvolti nel processo. Il più delle volte, la malattia è asintomatica, ma in rari casi sono possibili i seguenti segni:

- Tosse frequente con produzione di espettorato.

- Sensazioni dolorose nella zona del torace.

- Aumento della temperatura corporea fino a livelli subfebbrili.

Gli esami del sangue non rivelano alcun cambiamento. Il trattamento prevede un intervento chirurgico per rimuovere i focolai patologici.

Diagnostica plasmocitomi

La diagnosi del plasmocitoma viene effettuata utilizzando i seguenti metodi:

- Viene raccolta un'anamnesi: lo specialista chiede al paziente la natura del dolore, quando è comparso e quali altri sintomi riesce a identificare.

- Il medico esamina il paziente: in questa fase si possono identificare i principali segni del plasmocitoma (accelerazione del polso, pallore della pelle, presenza di ematomi multipli, focolai tumorali su muscoli e ossa).

- Esecuzione di un esame del sangue generale - in caso di mieloma gli indicatori saranno i seguenti:

- ESR – non inferiore a 60 mm all’ora.

- Diminuzione del numero di eritrociti, reticolociti, leucociti, piastrine, monociti e neutrofili nel siero sanguigno.

- Diminuzione del livello di emoglobina (inferiore a 100 g/l).

- È possibile rilevare alcune plasmacellule.

- Esecuzione di un esame biochimico del sangue: in caso di plasmocitoma verrà rilevato quanto segue:

- Aumento dei livelli di proteine totali (iperproteinemia).

- Diminuzione dell'albumina (ipoalbuminemia).

- Aumento dell'acido urico.

- Aumento dei livelli di calcio nel sangue (ipercalcemia).

- Aumento della creatinina e dell'urea.

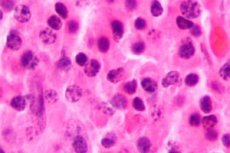

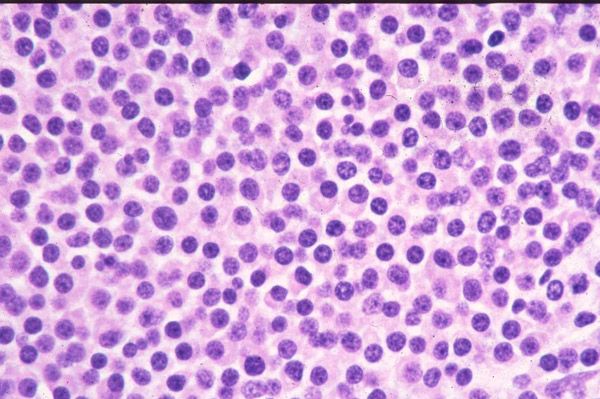

- Esecuzione di un mielografia: questa procedura esamina la struttura delle cellule presenti nel midollo osseo. Viene praticata una puntura nello sterno con uno strumento speciale, da cui viene estratta una piccola quantità di midollo osseo. In caso di mieloma, gli indicatori saranno i seguenti:

- Elevato numero di plasmacellule.

- Nelle cellule è stata trovata una grande quantità di citoplasma.

- L'ematopoiesi normale è soppressa.

- Ci sono cellule atipiche immature.

- Marcatori di laboratorio del plasmocitoma: prelievo di sangue venoso al mattino presto. A volte può essere utilizzata l'urina. In caso di plasmocitoma, si troveranno paraproteine nel sangue.

- Esecuzione di un'analisi generale delle urine: determinazione delle caratteristiche fisiche e chimiche dell'urina del paziente.

- Esecuzione dell'esame radiografico delle ossa: con l'aiuto di questo metodo è possibile individuare i punti del danno e formulare una diagnosi definitiva.

- Eseguendo una tomografia computerizzata a spirale, vengono acquisite una serie completa di immagini a raggi X, grazie alle quali è possibile vedere: dove esattamente sono distrutte le ossa o la colonna vertebrale e dove si è verificata la deformazione, in quali tessuti molli sono presenti tumori.

Criteri diagnostici per il plasmocitoma solitario dell'osso

I criteri per definire un plasmocitoma osseo solitario variano. Alcuni ematologi includono pazienti con più di una lesione e livelli elevati di proteine mielomatose, escludendo i pazienti la cui malattia è progredita per 2 anni o che presentano proteine anomale dopo radioterapia. Sulla base di risonanza magnetica per immagini (RMI), citometria a flusso e reazione a catena della polimerasi (PCR), attualmente vengono utilizzati i seguenti criteri diagnostici:

- Distruzione del tessuto osseo in un punto sotto l'azione di cloni di cellule plasmatiche.

- L'infiltrazione del midollo osseo con plasmacellule non supera il 5% del numero totale di cellule nucleate.

- Assenza di lesioni osteolitiche delle ossa o di altri tessuti.

- Nessuna anemia, ipercalcemia o insufficienza renale.

- Basse concentrazioni sieriche o urinarie di proteine monoclonali

[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ]

[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ]

Criteri diagnostici per il plasmocitoma extramidollare

- Rilevamento di plasmacellule monoclonali mediante biopsia tissutale.

- L'infiltrazione del midollo osseo con plasmacellule non supera il 5% del numero totale di cellule nucleate.

- Assenza di lesioni osteolitiche delle ossa o di altri tessuti.

- Nessuna ipercalcemia o insufficienza renale.

- Bassa concentrazione di proteina M nel siero, se presente.

Diagnosi differenziale

Le forme scheletriche della malattia spesso progrediscono in mieloma multiplo entro 2-4 anni. A causa delle loro somiglianze cellulari, i plasmocitomi devono essere differenziati dal mieloma multiplo. I plasmocitomi SPB ed extramidollari sono caratterizzati dalla presenza di una sola sede di lesione (osso o tessuti molli), da una normale struttura del midollo osseo (<5% plasmacellule) e dall'assenza o da bassi livelli di paraproteine.

Trattamento plasmocitomi

Il plasmocitoma o mieloma viene trattato con diversi metodi:

- Intervento chirurgico di trapianto di cellule staminali o di midollo osseo.

- Esecuzione della chemioterapia.

- Esecuzione della radioterapia.

- Intervento chirurgico per rimuovere un osso danneggiato.

La chemioterapia viene utilizzata per il plasmocitoma multiplo. Di norma, il trattamento viene effettuato con un solo farmaco (monochemioterapia). In alcuni casi, tuttavia, può essere necessaria una combinazione di più farmaci.

La chemioterapia è un metodo piuttosto efficace per il trattamento del mieloma multiplo. Il 40% dei pazienti raggiunge la remissione completa, il 50% una remissione parziale. Purtroppo, molti pazienti vanno incontro a ricadute della malattia nel tempo.

Per eliminare i sintomi principali del plasmocitoma vengono prescritti vari antidolorifici e vengono adottate le seguenti procedure:

- Magnetoturbotron: il trattamento viene effettuato utilizzando un campo magnetico a bassa frequenza.

- Elettrosleep: il trattamento viene effettuato utilizzando correnti pulsate a bassa frequenza.

Nel mieloma è necessario curare anche le malattie concomitanti: insufficienza renale e disturbi del metabolismo del calcio.

Trattamento del plasmocitoma solitario dell'osso

La maggior parte degli oncologi utilizza circa 40 Gy per le lesioni spinali e 45 Gy per altre lesioni ossee. Per lesioni più grandi di 5 cm, si dovrebbe prendere in considerazione una dose di 50 Gy.

Come riportato nello studio di Liebross et al., non esiste alcuna relazione tra la dose di radiazioni e la scomparsa della proteina monoclonale.

L'intervento chirurgico è controindicato in assenza di instabilità strutturale o deficit neurologici. La chemioterapia può essere considerata il trattamento di scelta per i pazienti che non rispondono alla radioterapia.

Trattamento del plasmocitoma extramidollare

Il trattamento del plasmocitoma extramidollare si basa sulla radiosensibilità del tumore.

La terapia combinata (chirurgia e radioterapia) è il trattamento accettato, a seconda della resecabilità della lesione. La terapia combinata può fornire i risultati migliori.

La dose ottimale di radiazioni per le lesioni locali è di 40-50 Gy (a seconda delle dimensioni del tumore) e viene somministrata nell'arco di 4-6 settimane.

A causa dell'elevato tasso di danneggiamento dei linfonodi, anche queste aree devono essere incluse nel campo di irradiazione.

La chemioterapia può essere presa in considerazione nei pazienti con malattia refrattaria o plasmocitoma ricorrente.

Previsione

La guarigione completa dal plasmocitoma è quasi impossibile. Solo con tumori isolati e un trattamento tempestivo si può parlare di guarigione completa. I metodi utilizzati sono: asportazione dell'osso danneggiato; trapianto di tessuto osseo; trapianto di cellule staminali.

Se il paziente segue determinate condizioni, può verificarsi una remissione abbastanza lunga:

- Non sono state diagnosticate gravi malattie concomitanti associate al mieloma.

- Il paziente mostra un'elevata sensibilità ai farmaci citostatici.

- Non sono stati osservati effetti collaterali gravi durante il trattamento.

Con il giusto trattamento a base di chemioterapia e steroidi, la remissione può durare dai due ai quattro anni. In rari casi, i pazienti possono vivere dieci anni dopo la diagnosi e il trattamento.

In media, con la chemioterapia, il 90% dei pazienti sopravvive per più di due anni. In assenza di trattamento, l'aspettativa di vita non supererà i due anni.

[ 40 ]

[ 40 ]