Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Emorragia da ulcera gastrica e ulcera 12-rettale

Ultima recensione: 07.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

L'ulcera peptica è complicata da emorragia in circa un paziente su dieci. Secondo i dati di ricerca, un sanguinamento manifesto si verifica nel 10-15% dei pazienti con ulcera peptica, mentre un sanguinamento occulto, rilevato solo dalla reazione di Gregersen e non clinicamente manifesto, accompagna una riacutizzazione della malattia. Le ulcere duodenali sanguinano 4-5 volte più spesso delle ulcere gastriche. Il sanguinamento è spesso il primo segno della malattia.

Il meccanismo di sviluppo dell'emorragia è dovuto al danno di un vaso nell'area dell'ulcera, che inizia a sanguinare. Se il danno interessa un piccolo vaso, l'emorragia è molto lieve, priva di manifestazioni cliniche e viene rilevata solo dalla reazione di Gregersen.

Il sanguinamento manifesto da un'ulcera è caratterizzato da tre sindromi principali:

- vomito sanguinolento;

- feci catramose;

- sintomi di perdita di sangue acuta.

Il vomito sanguinolento è tipico delle emorragie da ulcera gastrica, ma è molto meno comune in caso di ulcera duodenale. In quest'ultimo caso, il vomito sanguinolento si osserva perché il contenuto del duodeno, insieme al sangue, viene riversato nello stomaco. Il contenuto gastrico in caso di vomito sanguinolento ha solitamente un aspetto simile a fondi di caffè (marrone scuro), dovuto alla conversione dell'emoglobina presente nel sangue versato sotto l'azione dell'acido cloridrico in ematina, che ha un colore scuro. Il vomito sanguinolento si verifica subito dopo l'emorragia, e talvolta anche dopo un po'. Se l'emorragia si sviluppa molto rapidamente e la quantità di sangue versata è notevole, è possibile vomitare sangue scarlatto.

Le feci catramose, o melena, sono il segno più importante di un'emorragia da ulcera duodenale e si osservano solitamente dopo la perdita di oltre 80-200 ml di sangue.

La melena è caratterizzata da feci di consistenza liquida o pastosa e dal loro colore nero. Sotto l'influenza della flora intestinale, si forma solfuro di ferro nero dall'emoglobina presente nel sangue. Le feci tipiche della melena sono nere, simili al catrame, non formate (liquide, pastose), lucide e appiccicose. È necessario distinguere la melena dalla pseudomelena, ovvero feci nere associate all'assunzione di mirtilli, bismuto, ciliegio degli uccellatori, more e preparati a base di ferro. A differenza della vera melena, la pseudomelena ha consistenza e forma normali.

La melena può anche essere osservata in caso di sanguinamento massivo da ulcera gastrica. In questo caso, il sangue non solo fuoriesce dallo stomaco sotto forma di "fondi di caffè", ma può anche entrare nel duodeno.

È opportuno notare che in caso di sanguinamento intenso, le feci potrebbero non essere catramose e assumere un colore scarlatto.

È importante sottolineare che, in caso di sanguinamento da ulcera duodenale, le feci nere e catramose non compaiono al momento dell'emorragia, ma diverse ore o addirittura un giorno dopo. La melena si osserva solitamente dopo una singola perdita di sangue per altri 3-5 giorni.

Un segno caratteristico dell'emorragia ulcerosa è la scomparsa improvvisa della sindrome dolorosa, il sintomo di Bergman.

Sintomi generali di perdita di sangue acuta

La gravità dei sintomi generali di una perdita di sangue acuta dipende dalla sua entità e velocità. Più rapida è l'emorragia e più massiccia è la perdita di sangue, più gravi sono i disturbi generali.

Il volume ematico circolante (CBV) è pari a 2,4 l/m² di superficie corporea nelle donne e a 2,8 l/m² di superficie corporea negli uomini, ovvero 70 ml/kg di peso corporeo negli uomini e 65 ml/kg nelle donne. Il CBV medio di un adulto di 70 kg è di 5 l, di cui 2 l di elementi cellulari (eritrociti, leucociti, piastrine) e 3 l di plasma.

Una perdita di sangue pari a circa il 10% del BCC (400-500 ml) o non provoca sintomi generali (ad esempio shock, calo della pressione sanguigna, disturbi della coscienza e altri sintomi) oppure i disturbi generali saranno debolmente espressi (lieve nausea, brividi, secchezza e sapore salato in bocca, debolezza generale, una leggera tendenza ad abbassare la pressione sanguigna).

La perdita di sangue pari a circa il 10-15% del BCC viene compensata rapidamente e in modo adeguato dall'organismo, liberando nel flusso sanguigno il sangue depositato.

Una perdita di sangue pari a circa il 15-25% del BCC (700-1300 ml) causa lo sviluppo di shock emorragico di stadio I (shock compensato e reversibile). Questo stadio di shock è ben compensato dall'attivazione del sistema simpatico-surrenale, dall'elevato rilascio di catecolamine e dalla vasocostrizione periferica. In questa fase si manifestano i seguenti sintomi:

- il paziente è cosciente, calmo o talvolta un po' eccitato (agitato);

- la pelle è pallida, le mani e i piedi sono freddi;

- vene sottocutanee delle braccia in stato collassato;

- polso accelerato a 90-100 al minuto, riempimento debole;

- La pressione sanguigna rimane normale o tende a diminuire;

- si osserva oliguria, la quantità di urina escreta si riduce della metà (la norma è 1-1,2 ml/min o 60-70 ml/h).

La perdita di sangue è pari a circa il 25-45% del BCC (1300-1800 ml). Con tale perdita di sangue, si sviluppa uno shock emorragico scompensato reversibile. In questo caso, l'attivazione del sistema simpatico-surrenale e l'elevata resistenza periferica non riescono a compensare la drastica riduzione della gittata cardiaca dovuta alla perdita di sangue, il che porta a una diminuzione della pressione arteriosa sistemica e allo sviluppo dei seguenti sintomi:

- il pallore della pelle è significativamente espresso;

- cianosi delle mucose visibili (labbra, naso);

- dispnea;

- tachicardia, suoni cardiaci attutiti;

- il polso è molto debole, la frequenza cardiaca è fino a 120-140 al minuto;

- Pressione sanguigna sistolica inferiore a 100 mm Hg, bassa pressione differenziale;

- oliguria (diuresi inferiore a 20 ml/h);

- la coscienza è preservata, ma i pazienti sono irrequieti e agitati.

La dispnea è causata dal deterioramento del flusso ematico cerebrale, nonché dallo sviluppo di vari gradi di "shock polmonare" a causa della ridotta permeabilità dei vasi della circolazione polmonare e del sovrariempimento dei polmoni dovuto allo shunt ematico. I sintomi dello shock polmonare si sviluppano gradualmente, dopo 24-48 ore, e oltre alla dispnea, si manifestano con tosse, respiro sibilante secco e sparso nei polmoni e, nei casi gravi (nella fase terminale), con un quadro di edema polmonare.

Una perdita di sangue pari o superiore al 50% del BCC (2000-2500 ml) causa lo sviluppo di uno shock emorragico grave (alcuni autori lo definiscono scompensato, irreversibile). Quest'ultimo termine è alquanto arbitrario, poiché una terapia tempestiva e correttamente eseguita anche in questa fase può portare a un miglioramento delle condizioni del paziente.

Principali sintomi clinici:

- il paziente è incosciente;

- la pelle è molto pallida, coperta di sudore freddo e appiccicoso;

- dispnea;

- l'impulso è filiforme, la sua frequenza è superiore a 140 al minuto;

- a volte la pressione sanguigna sistolica non viene determinata;

- l'oliguria è caratteristica.

Dati di laboratorio e strumentali nel sanguinamento acuto da ulcera gastrica o ulcera duodenale

- Emocromo completo. Si sviluppa anemia postemorragica. Tuttavia, il grado di anemia non è un indicatore della quantità di sangue perso, poiché la perdita di sangue acuta riduce il volume del letto vascolare. Nelle prime ore di una perdita di sangue importante, si può osservare una moderata diminuzione dell'emoglobina e del numero di eritrociti. 1-2 giorni dopo l'arresto dell'emorragia, si sviluppa anemia normocromica o ipocromica (dovuta all'emodiluizione, ovvero il passaggio di liquido dagli spazi interstiziali al letto vascolare per aumentare il volume del BCC). È anche possibile una diminuzione del numero di leucociti e piastrine.

- ECG. Si osserva tachicardia sinusale, talvolta con vari tipi di extrasistoli. Sono caratteristiche alterazioni diffuse del miocardio, come una riduzione dell'intervallo ST a partire dall'isolina e una significativa riduzione dell'ampiezza dell'onda T nelle derivazioni toraciche e standard. Negli anziani, un'onda T negativa simmetrica può apparire come manifestazione di alterazioni ischemiche del miocardio.

- La radiografia del torace in caso di shock emorragico grave rivela un quadro di edema polmonare (ridotta trasparenza del tessuto polmonare, comparsa di focolai di infiltrazione e oscuramento delle radici a forma di "farfalla").

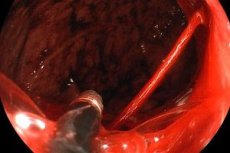

- Fibrogastroduodenoscopia. Se si sospetta un sanguinamento da ulcera, e soprattutto se è presente, è necessario eseguire una FGDS urgente a scopo diagnostico e terapeutico. Se durante la FGDS viene rilevato un vaso sanguinante, questo dovrebbe, se possibile, essere coagulato utilizzando la diatermocoagulazione e la coagulazione laser per arrestare l'emorragia.

Determinazione del grado di perdita di sangue

Sono stati proposti diversi metodi per determinare il grado di perdita ematica. La maggior parte di essi valuta il grado di perdita ematica in relazione al BCC.

Calcolo dell'indice di shock di Algover

L'indice di shock di Algover è il rapporto tra la frequenza del polso e il livello della pressione sanguigna sistolica.

Determinazione del grado di perdita di sangue mediante l'indice di shock di Algover

Indicatori dell'indice di shock |

Volume di perdita di sangue |

0,8 e meno |

10% BCC |

0,9-1,2 |

20% BCC |

1.3-1.4 |

30% BCC |

1,5 e più |

40% BCC |

Circa 0,6-0,5 |

BCC normale |

Determinazione del grado di perdita di sangue secondo Bryusov PG (1986)

Il metodo si basa sulla definizione dei seguenti indicatori:

- condizioni generali del paziente;

- valore della pressione sanguigna;

- frequenza cardiaca;

- valori dell'emoglobina e dell'ematocrito.

Esistono quattro gradi di gravità dell'emorragia.

Sanguinamento lieve:

- il deficit della BCC non supera il 20%;

- le condizioni del paziente sono soddisfacenti;

- possono verificarsi debolezza e vertigini;

- frequenza cardiaca fino a 90 al minuto;

- La pressione sanguigna è normale o tende a diminuire leggermente;

- contenuto di emoglobina superiore a 100 g/l;

- ematocrito superiore a 0,30.

Perdita di sangue di gravità moderata:

- Deficit BCC compreso tra il 20 e il 30%;

- le condizioni del paziente sono moderate;

- si notano una marcata debolezza generale, vertigini e oscuramento davanti agli occhi;

- frequenza cardiaca fino a 100 al minuto;

- ipotensione arteriosa moderata;

- contenuto di emoglobina 100-70 g/l;

- ematocrito 0,30-0,35.

Emorragia grave:

- Deficit BCC 30-40%;

- le condizioni del paziente sono gravi;

- grave debolezza, forti capogiri, mancanza di respiro, possibile dolore nella zona del cuore (principalmente negli anziani e nei pazienti con cardiopatia coronarica);

- frequenza cardiaca 100-150 al minuto;

- La pressione sanguigna sistolica diminuisce a 60 mm Hg;

- contenuto di emoglobina 70-50 g/l;

- ematocrito inferiore a 0,25.

Sanguinamento estremamente grave:

- Deficit BCC superiore al 40%;

- le condizioni del paziente sono estremamente gravi;

- il paziente è privo di sensi, coperto di sudore freddo, la pelle è pallida, le mucose sono cianotiche, ha difficoltà a respirare;

- il polso e la pressione sanguigna non vengono determinati;

- emoglobina inferiore a 50 g/l;

- ematocrito inferiore a 0,25-0,20.

[ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ]

[ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ]

Determinazione del grado di perdita di sangue secondo GA Barashkov (1956)

Il metodo di GA Barashkov si basa sulla determinazione della densità relativa del sangue utilizzando una serie di soluzioni di solfato di rame con una densità relativa da 1,034 kg/l a 1,075 kg/l.

Una goccia di sangue venoso eparinizzato viene instillata in fiale contenenti soluzioni di solfato di rame. Se la densità del sangue è inferiore a quella della soluzione, la goccia galleggia immediatamente, mentre se è superiore, affonda. Se la goccia rimane sospesa per 3-4 secondi, significa che la densità corrisponde.

Il sanguinamento da ulcere gastriche e duodenali deve essere differenziato dal sanguinamento da esofago, stomaco e intestino di altre eziologie.