Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

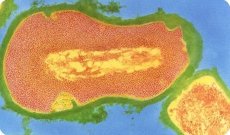

Corynebacterium

Ultima recensione: 06.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La difterite è una malattia infettiva acuta, che colpisce principalmente i bambini, e si manifesta con una profonda intossicazione dell'organismo con la tossina difterica e una caratteristica infiammazione fibrinosa nel sito di localizzazione del patogeno. Il nome della malattia deriva dal greco "diphthera" (pelle), che significa "pellicola", poiché si forma una densa pellicola bianco-grigiastra nel sito di riproduzione del patogeno.

L'agente eziologico della difterite, il Corynebacterium diphtheriae, fu scoperto per la prima volta nel 1883 da E. Klebs in sezioni di pellicola e ottenuto in coltura pura nel 1884 da F. Leffler. Nel 1888, E. Roux e A. Yersin scoprirono la sua capacità di produrre un'esotossina, che svolge un ruolo importante nell'eziologia e nella patogenesi della difterite. La produzione di siero antitossico da parte di E. Behring nel 1892 e il suo utilizzo dal 1894 per il trattamento della difterite permisero di ridurre significativamente la mortalità. Un attacco efficace a questa malattia iniziò dopo il 1923, in concomitanza con lo sviluppo di un metodo per ottenere l'anatossina difterica da parte di G. Raion.

L'agente eziologico della difterite appartiene al genere Corynebacterium (classe Actinobacteria). Morfologicamente, è caratterizzato dal fatto che le cellule sono a forma di clava e ispessite alle estremità (dal greco coryne, clava), formano ramificazioni, soprattutto nelle colture più vecchie, e contengono inclusioni granulari.

Il genere Corynebacterium comprende un gran numero di specie, che si dividono in tre gruppi.

- I corinebatteri sono parassiti dell'uomo e degli animali e sono patogeni per loro.

- Corynebacterium patogeno per le piante.

- Corinebatteri non patogeni. Molte specie di Corinebatteri sono normali abitanti della pelle, delle mucose della faringe, del rinofaringe, degli occhi, delle vie respiratorie, dell'uretra e dei genitali.

Morfologia dei corinebatteri

C. diphtheriae sono bastoncini immobili, dritti o leggermente ricurvi, lunghi 1,0-8,0 μm e con un diametro di 0,3-0,8 μm; non formano spore o capsule. Spesso presentano rigonfiamenti a una o entrambe le estremità e spesso contengono granuli metacromatici - granuli di volutina (polimetafosfati), che acquisiscono una colorazione bluastra-violacea se colorati con blu di metilene. Per la loro rilevazione è stato proposto un metodo speciale di colorazione di Neisser. In questo caso, i bastoncini sono colorati di giallo paglierino e i granuli di volutina sono marrone scuro, solitamente localizzati ai poli. Corynebacterium diphtheriae si colora bene con coloranti all'anilina, è Gram-positivo, ma nelle colture vecchie spesso scolorisce e presenta una colorazione Gram negativa. È caratterizzato da un marcato polimorfismo, soprattutto nelle colture vecchie e sotto l'influenza di antibiotici. Il contenuto di G+C nel DNA è di circa il 60% molare.

Proprietà biochimiche dei corinebatteri

Il bacillo della difterite è un batterio aerobio o anaerobio facoltativo, la temperatura ottimale per la crescita è di 35-37 °C (i limiti di crescita sono 15-40 °C), il pH ottimale è 7,6-7,8. Non è molto esigente in termini di terreni nutritivi, ma cresce meglio su terreni contenenti siero o sangue. I terreni di Roux o Loeffler con siero coagulato sono selettivi per i batteri della difterite; la crescita su di essi appare dopo 8-12 ore sotto forma di colonie convesse delle dimensioni di una capocchia di spillo, di colore bianco-grigiastro o crema-giallastro. La loro superficie è liscia o leggermente granulare, sulla periferia le colonie sono leggermente più trasparenti che al centro. Le colonie non si fondono, per cui la coltura acquisisce l'aspetto di pelle di zigrino. Nel brodo la crescita si manifesta con una torbidità uniforme, oppure il brodo rimane trasparente e sulla sua superficie si forma una sottile pellicola che gradualmente si addensa, si sbriciola e si deposita in fiocchi sul fondo.

Una caratteristica dei batteri della difterite è la loro buona crescita su terreni di coltura contenenti sangue e siero in concentrazioni tali da inibire la crescita di altri tipi di batteri. Ciò è dovuto al fatto che C. diphtheriae riduce il tellurito di potassio in tellurio metallico, che, depositandosi nelle cellule microbiche, conferisce alle colonie un caratteristico colore grigio scuro o nero. L'uso di tali terreni aumenta la percentuale di diffusione dei batteri della difterite.

Il Corynebacterium diphtheriae fermenta glucosio, maltosio e galattosio con formazione di acido in assenza di gas, ma non fermenta (di norma) il saccarosio, è dotato di cistinasi, non possiede ureasi e non forma indolo. Per queste caratteristiche, differisce dai batteri corineformi (difteroidi) che si trovano più spesso sulla mucosa dell'occhio (Corynebacterium xerosus) e del rinofaringe (Corynebacterium pseiidodiphtheriticum) e da altri difteroidi.

In natura, esistono tre varianti principali (biotipi) del bacillo difterico: gravis, intermedins e mitis. Differiscono per proprietà morfologiche, colturali, biochimiche e di altro tipo.

La suddivisione dei batteri della difterite in biotipi è stata effettuata tenendo conto delle forme di difterite nei pazienti in cui vengono isolati con maggiore frequenza. Il tipo gravis viene isolato più spesso da pazienti con una forma grave di difterite e causa epidemie di gruppo. Il tipo mitis causa casi più lievi e sporadici della malattia, mentre il tipo intermedius occupa una posizione intermedia tra i due. Corynebacterium belfanti, precedentemente attribuito al biotipo mitis, è isolato come quarto biotipo indipendente. La sua principale differenza rispetto ai biotipi gravis e mitis è la capacità di ridurre i nitrati a nitriti. I ceppi di Corynebacterium belfanti presentano spiccate proprietà adesive e tra di essi si trovano sia varianti tossigene che non tossigene.

[ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

[ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

Struttura antigenica dei corinebatteri

Il Corynebacterium è un batterio molto eterogeneo e a mosaico. Diverse decine di antigeni somatici sono stati riscontrati in tutti e tre i tipi di patogeni della difterite, in base ai quali vengono suddivisi in sierotipi. In Russia è stata adottata una classificazione sierologica, in base alla quale si distinguono 11 sierotipi di batteri della difterite, di cui 7 principali (1-7) e 4 aggiuntivi, raramente riscontrati (8-11). Sei sierotipi (1, 2, 3, 4, 5, 7) appartengono al tipo gravis e cinque (6, 8, 9, 10, 11) al tipo mitis. Uno svantaggio del metodo di sierotipizzazione è che molti ceppi, soprattutto quelli non tossigeni, presentano agglutinazione spontanea o poliagglutinabilità.

[ 11 ]

[ 11 ]

Tipizzazione fagica del Corynebacterium diphtheriae

Sono stati proposti diversi schemi di tipizzazione fagica per differenziare i batteri della difterite. Secondo lo schema di MD Krylova, utilizzando un set di 9 fagi (A, B, C, D, F, G, H, I, K), è possibile tipizzare la maggior parte dei ceppi tossigeni e non tossigeni del tipo gravis. Tenendo conto della sensibilità ai fagi specificati, nonché delle proprietà colturali e antigeniche e della capacità di sintetizzare coricine (proteine battericide), MD Krylova ha identificato 3 gruppi indipendenti di corinebatteri del tipo gravis (I-III). Ognuno di essi contiene sottogruppi di fagi tossigeni e dei loro analoghi non tossigeni dei patogeni della difterite.

Resistenza al Corynebacterium

Il Corynebacterium diphtheriae mostra un'elevata resistenza alle basse temperature, ma muore rapidamente alle alte temperature: a 60 °C entro 15-20 minuti, in ebollizione dopo 2-3 minuti. Tutti i disinfettanti (lisolo, fenolo, cloramina, ecc.) nella concentrazione comunemente utilizzata lo distruggono in 5-10 minuti. Tuttavia, il patogeno della difterite tollera bene l'essiccazione e può rimanere vitale a lungo in muco, saliva e particelle di polvere essiccate. In un aerosol fine, i batteri della difterite rimangono vitali per 24-48 ore.

Fattori di patogenicità dei corinebatteri

La patogenicità del Corynebacterium diphtheriae è determinata dalla presenza di una serie di fattori.

Fattori di adesione, colonizzazione e invasione

Le strutture responsabili dell'adesione non sono state identificate, ma senza di esse il bacillo difterico non sarebbe in grado di colonizzare le cellule. Il loro ruolo è svolto da alcuni componenti della parete cellulare del patogeno. Le proprietà invasive del patogeno sono associate a ialuronidasi, neuraminidasi e proteasi.

Un glicolipide tossico contenuto nella parete cellulare del patogeno. È un 6,6'-diestere del trealosio contenente acido corinemicolico (C32H64O3) e acido corinemicolico (C32H62O3) in rapporti equimolari (trealosio-6,6'-dicorinemicolato). Il glicolipide ha un effetto distruttivo sulle cellule tissutali nel sito di riproduzione del patogeno.

Esotossina, che determina la patogenicità del patogeno e la natura della patogenesi della malattia. Le varianti non tossigene di C. diphtheriae non causano la difterite.

L'esotossina viene sintetizzata come precursore inattivo, una singola catena polipeptidica con un peso molecolare di 61 kDa. Viene attivata dalla proteasi batterica stessa, che taglia il polipeptide in due peptidi legati da ponti disolfuro: A (peso molecolare 21 kDa) e B (peso molecolare 39 kDa). Il peptide B svolge una funzione accettore: riconosce il recettore, si lega ad esso e forma un canale intramembrana attraverso il quale il peptide A penetra nella cellula e implementa l'attività biologica della tossina. Il peptide A è un enzima ADP-ribosiltransferasi, che assicura il trasferimento dell'adenosina difosfato ribosio dal NAD a uno dei residui amminoacidici (istidina) del fattore di allungamento proteico EF-2. A seguito di questa modifica, EF-2 perde la sua attività, con conseguente soppressione della sintesi proteica da parte dei ribosomi nella fase di traslocazione. La tossina viene sintetizzata solo da C. diphtheriae che portano i geni del profago a conversione moderata nel loro cromosoma. L'operone che codifica per la sintesi della tossina è monocistronico, è costituito da 1,9 mila coppie di nucleotidi e ha un promotore toxP e 3 regioni: toxS, toxA e toxB. La regione toxS codifica 25 residui amminoacidici del peptide segnale (assicura il rilascio della tossina attraverso la membrana nello spazio periplasmatico della cellula batterica), toxA - 193 residui amminoacidici del peptide A e toxB - 342 residui amminoacidici del peptide B della tossina. La perdita del profago da parte della cellula o mutazioni nell'operone tox rendono la cellula leggermente tossigena. Al contrario, la lisogenizzazione di C. diphtheriae non tossigena da parte del fago convertente li trasforma in batteri tossigeni. Ciò è stato dimostrato inequivocabilmente: la tossigenicità dei batteri della difterite dipende dalla loro lisogenizzazione da parte dei corinefagi che convertono la tossina. I corinefagi si integrano nel cromosoma dei corinebatteri utilizzando il meccanismo della ricombinazione sito-specifica, e i ceppi di batteri della difterite possono contenere 2 siti di ricombinazione (attB) nei loro cromosomi, e i corinefagi si integrano in ciascuno di essi con la stessa frequenza.

L'analisi genetica di diversi ceppi non tossigeni di batteri della difterite, condotta utilizzando sonde di DNA marcate contenenti frammenti dell'operone corinefago tox, ha mostrato che i loro cromosomi contengono sequenze di DNA omologhe all'operone corinefago tox, ma codificano polipeptidi inattivi o si trovano in uno stato "silente", cioè inattivo. A questo proposito, sorge un interrogativo epidemiologico molto importante: i batteri della difterite non tossigeni possono trasformarsi in batteri tossigeni in condizioni naturali (nel corpo umano), in modo analogo a quanto avviene in vitro? La possibilità di una tale trasformazione di colture di corinebatteri non tossigeni in colture tossigene mediante conversione fagica è stata dimostrata in esperimenti su cavie, embrioni di pollo e topi bianchi. Tuttavia, non è ancora stato stabilito se ciò avvenga durante il processo epidemico naturale (e, in tal caso, con quale frequenza).

Poiché la tossina difterica nell'organismo dei pazienti ha un effetto selettivo e specifico su determinati sistemi (sono colpiti principalmente il sistema simpatico-surrenale, il cuore, i vasi sanguigni e i nervi periferici), è ovvio che non solo inibisce la biosintesi proteica nelle cellule, ma provoca anche altri disturbi nel loro metabolismo.

Per rilevare la tossicità del batterio della difterite si possono utilizzare i seguenti metodi:

- Test biologici su animali. L'infezione intradermica di cavie con un filtrato di una brodocoltura di batteri difterici causa necrosi nel sito di iniezione. Una dose minima letale di tossina (20-30 ng) uccide una cavia del peso di 250 g se iniettata per via sottocutanea al 4°-5° giorno. La manifestazione più caratteristica dell'azione della tossina è il danno alle ghiandole surrenali, che appaiono ingrossate e fortemente iperemiche.

- Infezione degli embrioni di pollo. La tossina difterica ne causa la morte.

- Infezione di colture cellulari. La tossina difterica provoca un distinto effetto citopatico.

- Un test immunoenzimatico in fase solida che utilizza antitossine marcate con perossidasi.

- Utilizzo di una sonda di DNA per la rilevazione diretta dell'operone tox nel cromosoma del batterio della difterite.

Tuttavia, il metodo più semplice e comune per determinare la tossicità dei batteri della difterite è sierologico: il metodo della precipitazione su gel. La sua essenza è la seguente: una striscia di carta da filtro sterile di 1,5 x 8 cm viene inumidita con siero antitossico antidifterico contenente 500 AE in 1 ml e applicata sulla superficie del terreno di coltura in una piastra Petri. La piastra viene asciugata in un termostato per 15-20 minuti. Le colture da testare vengono seminate con placche su entrambi i lati della carta. Diversi ceppi vengono seminati su una piastra, uno dei quali, ovviamente tossico, funge da controllo. Le piastre con le colture vengono incubate a 37 °C e i risultati vengono considerati dopo 24-48 ore. Grazie alla controdiffusione dell'antitossina e della tossina nel gel, si forma una chiara linea di precipitazione nel sito della loro interazione, che si fonde con la linea di precipitazione del ceppo tossigenico di controllo. Le bande di precipitazione aspecifiche (si formano se, oltre all'antitossina, nel siero sono presenti in piccole quantità anche altri anticorpi antimicrobici) compaiono tardivamente, sono debolmente espresse e non si fondono mai con la banda di precipitazione del ceppo di controllo.

Immunità post-infettiva

Casi gravi, persistenti, praticamente permanenti e ripetuti della malattia si osservano raramente: nel 5-7% dei casi. L'immunità è principalmente di natura antitossica, mentre gli anticorpi antimicrobici hanno un'importanza minore.

Il test di Schick era in passato ampiamente utilizzato per valutare il livello di immunità antidifterica. A tale scopo, 1/40 della tossina di cavia in un volume di 0,2 ml veniva iniettato per via intradermica nei bambini. In assenza di immunità antitossica, dopo 24-48 ore compaiono arrossamento e gonfiore con un diametro superiore a 1 cm nel sito di iniezione. Una reazione di Schick positiva indica la completa assenza di antitossina o che il suo contenuto è inferiore a 0,001 AE/ml di sangue. Una reazione di Schick negativa si osserva quando il contenuto di antitossina nel sangue è superiore a 0,03 AE/ml. Se il contenuto di antitossina è inferiore a 0,03 AE/ml ma superiore a 0,001 AE/ml, la reazione di Schick può essere positiva o, talvolta, negativa. Inoltre, la tossina stessa ha una spiccata proprietà allergenica. Pertanto, per determinare il livello di immunità antidifterica (contenuto quantitativo di antitossina), è meglio utilizzare RPGA con un eritrocita diagnosticum sensibilizzato con tossoide difterico.

Epidemiologia della difterite

L'unica fonte di infezione è una persona: malata, in fase di guarigione o portatrice sana del batterio. L'infezione avviene attraverso goccioline disperse nell'aria, polvere e vari oggetti utilizzati da persone malate o portatrici sane: stoviglie, libri, biancheria, giocattoli, ecc. In caso di contaminazione di prodotti alimentari (latte, creme, ecc.), l'infezione è possibile per via alimentare. L'escrezione più massiccia del patogeno si verifica nella forma acuta della malattia. Tuttavia, le persone con forme latenti e atipiche della malattia hanno la massima importanza epidemiologica, poiché spesso non vengono ricoverate in ospedale e non vengono diagnosticate immediatamente. Un paziente affetto da difterite è contagioso per tutta la durata della malattia e per parte del periodo di guarigione. Il periodo medio di trasmissione del batterio nelle persone in fase di guarigione varia dalle 2 alle 7 settimane, ma può durare fino a 3 mesi.

I portatori sani svolgono un ruolo fondamentale nell'epidemiologia della difterite. In condizioni di morbilità sporadica, sono i principali vettori della difterite, contribuendo alla conservazione del patogeno in natura. La durata media di trasmissione dei ceppi tossigeni è leggermente inferiore (circa 2 mesi) rispetto a quella dei ceppi non tossigeni (circa 2-3 mesi).

La ragione per cui si forma una sana portanza di batteri difterici tossigeni e non tossigeni non è stata completamente chiarita, poiché anche un elevato livello di immunità antitossica non garantisce sempre la completa liberazione dell'organismo dal patogeno. Forse il livello di immunità antibatterica ha una certa importanza. Di primaria importanza epidemiologica è la portanza di ceppi tossigeni di batteri difterici.

[ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ]

[ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ]

Sintomi della difterite

La difterite può colpire persone di qualsiasi età. Il patogeno può penetrare nel corpo umano attraverso le mucose di vari organi o attraverso la pelle lesa. A seconda della localizzazione del processo, si distingue la difterite della faringe, del naso, della laringe, dell'orecchio, dell'occhio, dei genitali e della pelle. Sono possibili forme miste, ad esempio la difterite della faringe e della pelle, ecc. Il periodo di incubazione è di 2-10 giorni. Nella forma clinicamente manifesta della difterite, si sviluppa una caratteristica infiammazione fibrinosa della mucosa nel sito di localizzazione del patogeno. La tossina prodotta dal patogeno colpisce prima le cellule epiteliali e poi i vasi sanguigni circostanti, aumentandone la permeabilità. L'essudato che fuoriesce contiene fibrinogeno, la cui coagulazione porta alla formazione di una pellicola biancastra-grigiastra sulla superficie della mucosa, che è strettamente fusa con il tessuto sottostante e, se strappata, provoca sanguinamento. La conseguenza del danno ai vasi sanguigni può essere lo sviluppo di edema locale. La difterite faringea è particolarmente pericolosa, poiché può causare laringotracheobronchite difterica dovuta all'edema della mucosa della laringe e delle corde vocali, che causava la morte per asfissia del 50-60% dei bambini affetti da difterite. La tossina difterica, penetrando nel sangue, provoca un'intossicazione profonda generalizzata. Colpisce principalmente il sistema cardiovascolare, simpatico-surrenale e i nervi periferici. Pertanto, i sintomi della difterite consistono in una combinazione di segni locali, a seconda della localizzazione della porta d'ingresso, e sintomi generali causati dall'avvelenamento con la tossina, che si manifestano sotto forma di adinamia, letargia, pallore, ipotensione, miocardite, paralisi dei nervi periferici e altri disturbi. La difterite nei bambini vaccinati, se osservata, di solito si manifesta in forma lieve e senza complicazioni. Il tasso di mortalità nel periodo precedente all'uso della sieroterapia e degli antibiotici era del 50-60%, ora è del 3-6%.

Diagnostica di laboratorio della difterite

L'unico metodo di diagnosi microbiologica della difterite è batteriologico, con test obbligatori sulla coltura isolata dei corinebatteri per la tossicità. Gli esami batteriologici per la difterite vengono effettuati in tre casi:

- per la diagnosi della difterite nei bambini e negli adulti con processi infiammatori acuti nella faringe, nel naso e nel rinofaringe;

- secondo le indicazioni epidemiologiche delle persone che sono state in contatto con la fonte del patogeno della difterite;

- persone recentemente ammesse in orfanotrofi, asili nido, collegi e altre istituzioni speciali per bambini e adulti, al fine di identificare tra loro possibili portatori del bacillo della difterite.

Il materiale per lo studio è costituito da muco proveniente dalla faringe e dal naso, film di tonsille o altre mucose, che rappresentano la porta d'ingresso per il patogeno. La semina viene effettuata su siero o sangue di tellurito e contemporaneamente su siero coagulato Roux (siero di cavallo coagulato) o Loeffler (3 parti di siero bovino + 1 parte di brodo di zucchero), su cui la crescita dei corinebatteri compare dopo 8-12 ore. La coltura isolata viene identificata mediante una combinazione di proprietà morfologiche, colturali e biochimiche, utilizzando metodi di sierotipizzazione e fagotipizzazione ove possibile. In tutti i casi, è obbligatorio un test di tossicità con uno dei metodi sopra indicati. Le caratteristiche morfologiche dei corinebatteri vengono studiate al meglio utilizzando tre metodi di colorazione di uno striscio: Gram, Neisser e blu di metilene (o blu di toluidina).

Trattamento della difterite

Un trattamento specifico per la difterite è l'uso di siero antitossico antidifterico contenente almeno 2000 UI per 1 ml. Il siero viene somministrato per via intramuscolare in dosi da 10.000 a 400.000 UI a seconda della gravità della malattia. Un metodo di trattamento efficace è l'uso di antibiotici (penicilline, tetracicline, eritromicina, ecc.) e sulfamidici. Per stimolare la produzione di antitossine proprie, si può utilizzare l'anatossina. Per eliminare il portatore batterico, si devono utilizzare antibiotici a cui il ceppo di corinebatteri in questione è altamente sensibile.

Profilassi specifica della difterite

Il metodo principale per combattere la difterite è la vaccinazione di massa pianificata della popolazione. A tal fine, vengono utilizzate diverse opzioni vaccinali, comprese quelle combinate, ovvero mirate alla creazione simultanea di immunità contro diversi agenti patogeni. Il vaccino più diffuso in Russia è il DPT. Si tratta di una sospensione di batteri della pertosse adsorbiti su idrossido di alluminio, inattivati da formalina o timerosal (20 miliardi in 1 ml), e contiene tossoide difterico in una dose di 30 unità flocculanti e 10 unità di tossoide tetanico legante in 1 ml. I bambini vengono vaccinati a partire dai 3 mesi di età, per poi effettuare richiami: il primo dopo 1,5-2 anni, i successivi a 9 e 16 anni, e infine ogni 10 anni.

Grazie alla vaccinazione di massa, iniziata in URSS nel 1959, l'incidenza della difterite nel Paese entro il 1966, rispetto al 1958, si ridusse di 45 volte, e il suo indicatore nel 1969 era pari a 0,7 ogni 100.000 abitanti. La successiva riduzione del volume delle vaccinazioni negli anni '80 portò a gravi conseguenze. Nel 1993-1996, la Russia fu colpita da un'epidemia di difterite. Adulti, soprattutto non vaccinati, e bambini si ammalarono. Nel 1994, furono registrati quasi 40.000 pazienti. In relazione a ciò, la vaccinazione di massa fu ripresa. In questo periodo, furono vaccinate 132 milioni di persone, di cui 92 milioni di adulti. Nel 2000-2001, la copertura vaccinale dei bambini con vaccinazioni entro il termine stabilito fu del 96% e con rivaccinazione del 94%. Grazie a ciò, l'incidenza della difterite nel 2001 è diminuita di 15 volte rispetto al 1996. Tuttavia, per ridurre l'incidenza a casi isolati, è necessario vaccinare almeno il 97-98% dei bambini nel primo anno di vita e garantire una rivaccinazione di massa negli anni successivi. È improbabile che la difterite venga completamente eliminata nei prossimi anni a causa della diffusione capillare di batteri difterici tossigeni e non tossigeni. Anche per risolvere questo problema ci vorrà del tempo.