Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Modellazione sperimentale dell'osteoartrite negli animali

Ultima recensione: 07.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

KRN Pritzker (1994) ha definito un modello animale sperimentale di qualsiasi malattia come "un gruppo omogeneo di animali che presentano un processo biologico ereditario, acquisito naturalmente o indotto sperimentalmente, soggetto a indagine scientifica, simile per uno o più aspetti alla malattia nell'uomo". I modelli animali di osteoartrite sono utili per studiare l'evoluzione dei cambiamenti strutturali nei tessuti articolari, per determinare come diversi fattori di rischio innescano o promuovono questi cambiamenti e per valutare le misure terapeutiche. È importante ricordare che l'osteoartrite non è una malattia di un solo tessuto, la cartilagine articolare, ma di tutti i tessuti dell'articolazione interessata, inclusi l'osso subcondrale, la membrana sinoviale, i menischi, i legamenti, i muscoli periarticolari e i nervi afferenti con terminazioni sia esterne che interne alla capsula articolare. Gli studi sugli agenti farmacologici nei modelli animali si concentrano principalmente sui loro effetti sulla cartilagine articolare. È impossibile valutare il sintomo principale dell'osteoartrosi nell'uomo, il dolore articolare, nei modelli sperimentali. Allo stesso tempo, quando si modella l'osteoartrosi negli animali, non vengono presi in considerazione numerosi fattori importanti che contribuiscono allo sviluppo e alla progressione dell'osteoartrosi (ad esempio, la posizione verticale del corpo umano, la debolezza dei muscoli periarticolari, ecc.).

Naturalmente, il modello più rappresentativo della malattia è quello che presenta la maggiore somiglianza con i cambiamenti nell'osteoartrite umana. I modelli animali di osteoartrite sono di grande interesse per lo studio dell'efficacia dei farmaci modificatori della malattia (DMOAD). Sebbene diversi farmaci di questo gruppo prevengano lo sviluppo o rallentino la progressione dell'osteoartrite indotta sperimentalmente o spontanea negli animali, tutti si sono rivelati inefficaci quando ne sono stati studiati gli effetti nell'uomo.

Modelli animali di osteoartrite

Meccanismo di modellazione |

Specie animali |

Fattore/agente induttore |

Fonte |

Osteoartrite spontanea |

Porcellini d'India |

Età/sovrappeso |

Bendele AM e altri, 1989 |

Topi STR/ORT, STR/INS |

Predisposizione genetica |

Das-Gupta EP e altri, 1993 Dunham J. e altri, 1989 Dunham J. e altri, 1990 |

|

Topi neri C57 |

Predisposizione genetica |

Okabe T., 1989 Stabescy R. et., 1993 Takahama A.. 1990 van der Kraan PM et., 1990 |

|

Topi |

Mutazione del collagene II |

Garofalo S. et al., 1991 |

|

Topi |

Mutazione del collagene IX |

Nakata K. et al., 1993 |

|

Cani |

Displasia dell'anca |

Smale G. et al., 1995 |

|

Primati |

Predisposizione genetica |

Alexander CJ, 1994 Carlson CS et al., 1994 Chateauvert JM et al., 1990 |

|

Osteoartrite indotta chimicamente |

Polli |

Iodoacetato premium* |

Kalbhen DA, 1987 |

Conigli |

Papaina premium |

Marcelon G. et al., 1976 Coulais Y. et al., 1983 Coulais Y. et al., 1984 |

|

Porcellini d'India |

Papaina premium |

Tanaka H. e altri, 1992 |

|

Cani |

Chimopapaina contro |

Leipold HR e altri, 1989 |

|

Topi |

Papaina premium |

Van der Kraan PM e altri, 1989 |

|

Topi |

Collagenasi premium |

Van der Kraan PM e altri, 1989 |

|

Topi |

TFR-R contro |

Van den Berg WB. 1995 |

|

Conigli |

Soluzione ipertonica di NaCI |

Vasilev V. et al.. 1992 |

|

Osteoartrite indotta fisicamente (chirurgicamente) |

Cani |

Transezione del legamento crociato anteriore (unilaterale) |

Marshall JL e altri, 1971 Brandt KD, 1994 |

Cani |

Transezione del legamento crociato anteriore (bilaterale) |

Marshall KW Chan AD, 1996 |

|

Conigli |

Transezione del legamento crociato anteriore |

Christensen SB, 1983 VignonE. et al., 1991 |

|

Pecora |

Meniscectomia |

Ghosh P. e altri, 1993 |

|

Conigli |

Meniscectomia |

FamA.G. et al., 1995 Moskowitz RW, Goldberg VM, 1987 |

|

Porcellini d'India |

Meniscectomia |

Bendele AM, 1987 |

|

Porcellini d'India |

Miectomia |

ArseverC.L, BoleG.G., 1986 LaytonM.W. et al., 1987 Dedrick DK et al., 1991 |

|

Conigli |

Contusione della rotula |

Oegema TRJ, et al., 1993 Mazieres B. et al., 1990 |

|

Conigli |

Immobilizzazione |

Langenskiold A. e altri, 1979 Videman T., 1982 |

|

Cani |

Immobilizzazione |

Howell DS et al., 1992 Ratcliffe A. et al., 1994 Palmoski M., Brandt KD, 1981 |

|

Cani |

Denervazione seguita da transezione del legamento crociato anteriore |

VilenskyJA et al., 1994 |

* intra-articolare - intra-articolare.

I modelli di osteoartrosi indotti fisicamente e chimicamente sono attualmente molto popolari, ma riflettono i processi osservati nell'osteoartrosi secondaria nell'uomo piuttosto che nell'osteoartrosi idiopatica. Un'alternativa sono i modelli di osteoartrosi spontanea nei primati bipedi e nei quadrupedi.

Alcuni autori sono piuttosto scettici riguardo alla modellizzazione dell'osteoartrosi negli animali in generale. Pertanto, secondo MEJ Billingham (1998), l'uso di modelli per la scoperta di farmaci che modificano l'osteoartrosi è "...una scommessa costosa".

Modelli di osteoartrite spontanea

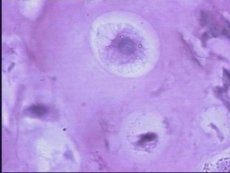

Quasi tutti i ceppi di topi consanguinei sviluppano osteoartrosi di gravità e localizzazione variabili. La più alta incidenza di osteoartrosi e il decorso più grave della malattia si osservano nei topi dei ceppi STR/ORT e STR/INS. Tra i topi STR/ORT, la malattia è più comune e più grave nei maschi che nelle femmine. Il danno primario alla cartilagine articolare si sviluppa nella parte mediale del piatto tibiale. Si presumeva che la comparsa di alterazioni cartilaginee fosse preceduta dalla dislocazione della rotula, tuttavia, RG Evans et al. (1994), C. Collins et al. (1994) hanno riscontrato che in tutti i topi di questo ceppo il danno cartilagineo si sviluppa entro 11 mesi, ma non tutti presentavano dislocazione della rotula. Gli stessi autori hanno scoperto che le alterazioni della cartilagine articolare nei topi STR/ORT sono spesso precedute da metaplasia condrocitaria-osteoblastica delle cellule tendinee e legamentose attorno alle articolazioni del ginocchio colpite, indicando che tali alterazioni sono primarie nella patogenesi dell'osteoartrite in questo modello. È possibile che la calcificazione iniziale di legamenti e tendini alteri lo stress meccanico sulle strutture intra-articolari e che le successive alterazioni della cartilagine articolare riflettano un tentativo di mantenere un normale carico articolare. A differenza dei modelli di cavia e macaco, in cui la degenerazione cartilaginea è preceduta da alterazioni dell'osso subcondrale, la sclerosi subcondrale compare più tardi nei topi STR/ORT e STR/INS.

Il vantaggio di questo modello di osteoartrosi risiede nelle piccole dimensioni degli animali, che richiedono un consumo minimo dell'agente farmacologico testato. Tuttavia, le dimensioni rappresentano anche uno svantaggio, poiché l'analisi biochimica e patoistologica della cartilagine nei topi è difficile.

Gli studi di AM Bendele, JE Hulman (1988), AM Bendel et al. (1989) e SCR Meacock et al. (1990), dedicati allo studio del decorso naturale dell'osteoartrosi spontanea nelle cavie, hanno stimolato l'interesse per questo modello di malattia. A partire dall'età di 13 mesi, tutte le cavie maschi Dunkin Hurtley sviluppano una degenerazione della cartilagine articolare. Alterazioni simili nelle femmine compaiono un po' più tardi e sono più lievi. All'età di 1 anno, si osserva una completa perdita di cartilagine articolare nella regione del condilo mediale del femore e della lamina tibiale. Un aumento del peso corporeo nelle cavie Dunkin Hurtley aggrava il decorso della malattia, mentre una riduzione del peso corporeo a 900 g o meno migliora il decorso dell'osteoartrosi. All'età di 8 settimane, in questo modello si rilevano già alterazioni dell'osso subcondrale, ovvero che precedono il danno cartilagineo. Le alterazioni dei legamenti crociati delle articolazioni del ginocchio possono accelerare il rimodellamento osseo.

L'osteoartrosi spontanea si sviluppa nei macachi rhesus e cynomolgus. Un vantaggio molto importante dei primati rispetto agli altri animali utilizzati per creare un modello sperimentale di osteoartrosi è il loro bipedismo. La malattia si sviluppa in individui di mezza età/anziani. I primi riscontri istologici includono un ispessimento dell'osso subcondrale seguito da sfilacciamento della cartilagine articolare nella regione della lamina tibiale mediale. Successivamente, anche la lamina tibiale laterale è coinvolta nel processo. In particolare, la degenerazione della cartilagine articolare inizia a svilupparsi solo dopo che lo spessore dell'osso subcondrale raggiunge i 400 μm. La prevalenza e la gravità dell'osteoartrosi nei macachi aumentano con l'età, ma questi indicatori non sono influenzati dal sesso e dal peso corporeo. Ad oggi, i modelli di osteoartrosi nei primati non sono stati utilizzati per studiare l'efficacia dei DMOAD.

Modelli di osteoartrite indotta fisicamente (chirurgicamente)

I modelli di osteoartrite basati sulla lassità del ginocchio indotta chirurgicamente, che altera lo stress meccanico sull'articolazione del ginocchio, sono più comunemente utilizzati nei cani e nei conigli. Il modello più utilizzato è quello con resezione del legamento crociato nei cani. I modelli chirurgici di osteoartrite nei conigli prevedono la resezione dei legamenti crociati con o senza escissione dei legamenti mediale e collaterale, meniscectomia totale o parziale e rottura chirurgica dei menischi. Sono stati descritti modelli chirurgici di osteoartrite nelle cavie che prevedono la resezione dei legamenti crociato e collaterale e meniscectomia parziale. La meniscectomia parziale nelle cavie provoca la formazione di osteofiti entro 2 settimane e un'eccessiva degenerazione della cartilagine articolare entro 6 settimane.

Fino a poco tempo fa, il modello canino di osteoartrite conseguente alla resezione del legamento crociato anteriore era considerato con scetticismo a causa dell'assenza di ulcerazione cartilaginea e della marcata progressione della malattia osservata nell'osteoartrite umana. JL Marshall e S. - E. Olsson (1971) hanno riscontrato che i cambiamenti nei tessuti delle articolazioni del ginocchio del cane 2 anni dopo l'intervento erano praticamente identici a quelli registrati immediatamente dopo l'intervento. Gli autori hanno suggerito che fattori meccanici (ad esempio, fibrosi della capsula articolare e formazione di osteofiti) stabilizzano l'articolazione del ginocchio mobilizzata postoperatoriamente e prevengono l'ulteriore progressione della distruzione della cartilagine articolare. È stato anche suggerito di considerare questo modello un modello di danno e riparazione della cartilagine, piuttosto che un modello di osteoartrite. Tuttavia, i risultati degli studi condotti da KD Brandt et al. (1991), che hanno studiato la dinamica dei cambiamenti nei tessuti delle articolazioni del ginocchio destabilizzate dall'intersezione dei legamenti crociati anteriori per un periodo di tempo più lungo, hanno confutato le ipotesi degli autori precedenti.

SA McDevitt et al. (1973, 1977) hanno riscontrato che già nei primi giorni successivi alla resezione del legamento crociato la sintesi di proteoglicani da parte dei condrociti della cartilagine articolare aumenta. Durante le 64 settimane successive all'induzione chirurgica dell'instabilità articolare del ginocchio, lo spessore della cartilagine articolare era superiore alla norma, sebbene le alterazioni biochimiche, metaboliche e istologiche corrispondessero a quelle dell'osteoartrosi. Questo ispessimento cartilagineo era associato a un'aumentata sintesi di proteoglicani e alla loro elevata concentrazione nella cartilagine articolare. Utilizzando la risonanza magnetica (RM), ME Adams e KD Brandt (1991) hanno dimostrato che dopo la resezione dei legamenti crociati l'ipertrofia cartilaginea si mantiene per 36 mesi, per poi verificarsi una progressiva perdita di cartilagine, tanto che dopo 45 mesi la maggior parte delle superfici articolari risulta priva di cartilagine. L'esame morfologico della cartilagine a 54 mesi dall'intervento chirurgico ha confermato i risultati della risonanza magnetica. Pertanto, ME Adams e KD Brandt (1991) hanno dimostrato che l'instabilità chirurgica delle articolazioni del ginocchio nei cani può essere considerata un modello di OA.

Il fenomeno della riparazione ipertrofica della cartilagine articolare è ben illustrato dal modello di osteoartrosi canina sopra descritto. Tuttavia, è noto che questo fenomeno non è esclusivo di questo cane. L'ipertrofia della cartilagine articolare, di natura riparativa, è stata descritta per la prima volta in pazienti con osteoartrosi da EGL Bywaters (1937) e successivamente da LC Johnson. Si riscontra anche in altri modelli di osteoartrosi: nei conigli dopo meniscectomia parziale (Vignon E. et al., 1983), nei macachi rhesus, l'ipertrofia cartilaginea si sviluppa spontaneamente.

Le descrizioni moderne della patogenesi si concentrano principalmente sulla progressiva "perdita" di cartilagine, ma gli autori spesso trascurano il suo ispessimento e l'aumentata sintesi di proteoglicani, che corrisponde alla fase omeostatica dell'osteoartrosi stabilizzata. Durante questa fase, la riparazione della cartilagine compensa la sua perdita e può mantenere l'articolazione in uno stato funzionale a lungo termine. Tuttavia, il tessuto riparato spesso non riesce a far fronte al carico meccanico impostogli dalla cartilagine articolare sana, il che porta all'incapacità dei condrociti di mantenere la normale composizione della matrice e a una diminuzione della sintesi di proteoglicani. Si sviluppa così la fase finale dell'osteoartrosi.

Lo studio dell'artropatia di Charcot ha portato allo sviluppo di un metodo per l'accelerazione neurogena della modellazione dell'osteoartrosi indotta chirurgicamente. L'artropatia di Charcot è caratterizzata da grave distruzione articolare, "topi" articolari, versamento articolare, instabilità legamentosa e formazione di nuovo tessuto osseo e cartilagineo all'interno dell'articolazione. Il concetto generale della patogenesi dell'artropatia di Charcot (neurogena) è l'interruzione dei segnali sensoriali provenienti dai propriocettori e dai nocicettori degli arti e diretti al sistema nervoso centrale (SNC). Per accelerare la progressione dell'osteoartrosi indotta dalla resezione dei legamenti crociati anteriori nei cani, prima dell'intervento chirurgico viene eseguita la ganglionectomia, ovvero l'escissione del nervo che innerva l'articolazione, che porta alla comparsa di erosioni cartilaginee già nella prima settimana dopo l'intervento. È interessante notare che la nuova diacereina DMOAD si è dimostrata efficace quando utilizzata in un modello di osteoartrite a lenta progressione (neurologicamente intatta), ma si è rivelata inefficace nell'osteoartrite sperimentale accelerata neurogenicamente.

In conclusione, va osservato che è impossibile valutare appieno l'identità del modello sperimentale di osteoartrosi e dell'osteoartrosi nell'uomo, poiché l'eziologia e i precisi meccanismi patogenetici della malattia non sono ancora stati chiariti. Come affermato in precedenza, lo scopo principale dell'utilizzo di modelli sperimentali di osteoartrosi negli animali è quello di utilizzarli per valutare l'efficacia di nuovi farmaci, principalmente del gruppo "modificanti la malattia". È inoltre impossibile determinare la probabilità che i risultati del trattamento in un animale coincidano con i risultati dell'utilizzo di un agente farmacologico sperimentale nell'uomo. NS Doherty et al. (1998) hanno sottolineato le significative differenze tra le specie animali utilizzate per modellare l'osteoartrosi in termini di diverso sviluppo della patologia, diversi mediatori, recettori ed enzimi, il che porta a un'estrapolazione oggettiva all'uomo dell'attività terapeutica dei nuovi farmaci utilizzati negli animali. Un esempio è l'elevata efficacia dei FANS nella modellazione dell'artrite infiammatoria nei roditori. Ciò ha portato a una rivalutazione dell'efficacia dei FANS negli esseri umani, nei quali le prostaglandine non svolgono il ruolo fondamentale nella patogenesi della malattia che hanno nei roditori, e l'efficacia clinica dei FANS è limitata al trattamento dei sintomi piuttosto che alla modifica della malattia.

Allo stesso tempo, la sottostima di nuovi agenti farmacologici quando si studia la loro efficacia nei modelli animali può portare alla perdita di agenti terapeutici potenzialmente efficaci nell'uomo. Ad esempio, sali d'oro, penicillamina, clorochina e sulfasalazina, che hanno un certo effetto nel trattamento dell'artrite reumatoide, sono assolutamente inefficaci negli animali utilizzati per lo screening dei farmaci antireumatici.

La differenza nella risposta al trattamento con DMOAD tra un modello animale di osteoartrosi e un paziente con osteoartrosi dipende in larga misura dalla collagenasi, un enzima che si ritiene sia attivamente coinvolto nella patogenesi dell'osteoartrosi. Gli inibitori della collagenasi interstiziale (collagenasi-1 o metalloproteinasi della matrice (MMP)-1) sono spesso presenti nei roditori con modello di OA, ma un omologo della collagenasi-1 umana non è stato trovato nei roditori e potrebbe non esistere. Pertanto, gli inibitori specifici della collagenasi-1 umana non mostreranno efficacia terapeutica nei roditori con osteoartrosi sperimentale. La maggior parte degli inibitori delle MMP creati fino ad oggi non sono selettivi e quindi inibiscono la collagenasi-3 (MMP-13), coinvolta nella patogenesi dell'osteoartrosi sperimentale nei roditori. Inoltre, come dimostrano gli studi di NRA Beeley et al. (1994), JMP Freije et al. (1994) hanno dimostrato che la collagenasi-3 umana è espressa nella cartilagine articolare dei pazienti affetti da osteoartrite e può svolgere un ruolo nella patogenesi della malattia.

Si può supporre che questi mediatori, recettori o enzimi svolgano un ruolo simile nella patogenesi dell'osteoartrosi simulata in un particolare animale e nell'uomo. Un esempio è la capacità chemiotattica del leucotriene B4, che è considerata la stessa nell'uomo, nei topi e nei conigli, ma l'attività degli antagonisti di questa sostanza biologicamente attiva differisce di 1000 volte tra le specie animali. Per evitare tali imprecisioni negli esperimenti, è necessario creare metodi che consentano di studiare la farmacodinamica in vivo. Ad esempio, è possibile studiare l'effetto di qualsiasi sostanza sull'attività di enzimi o mediatori esogeni nell'uomo. Questa tecnica è stata utilizzata da V. Ganu et al. (1994) per valutare l'attività degli inibitori delle MMP determinando la capacità dei farmaci di inibire il rilascio di proteoglicani dalla cartilagine articolare dopo l'iniezione di stromelesina umana nell'articolazione del ginocchio di un coniglio.

Sebbene i risultati ottenuti nel modello sperimentale di osteoartrosi possano portare a una valutazione errata dei potenziali DMOAD, i modelli animali di osteoartrosi svolgono un ruolo importante nella ricerca di base. Una decisione definitiva sull'efficacia degli agenti farmacologici nel trattamento delle patologie umane potrà essere presa solo dopo aver condotto studi clinici di fase III sull'uomo.

[

[