Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Ventricolite

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Se un medico diagnostica la ventricolite, significa che si è sviluppata una complicazione che minaccia non solo la salute, ma anche la vita del paziente. La patologia è una reazione infiammatoria che colpisce le pareti dei ventricoli cerebrali: si tratta di una grave malattia infettiva intracranica che si sviluppa in pazienti affetti da vari disturbi del sistema nervoso centrale - in particolare, il problema primario può essere un trauma cranico, un intervento chirurgico intracranico, malattie infettive e infiammatorie. Il tasso di mortalità per complicanze è molto elevato. [ 1 ]

Epidemiologia

Se consideriamo le informazioni statistiche sulla ventricolite, possiamo notare che la maggior parte degli autori menziona la frequenza dei casi di malattia, sia in base alla causa, sia come complicanza di altre patologie del sistema nervoso. Non vengono tenute statistiche separate sulla ventricolite.

Secondo l'American Center for Disease Control and Prevention, in generale, le lesioni infettive del sistema nervoso centrale si collocano all'undicesimo posto tra tutte le infezioni ospedaliere, con un tasso di incidenza dello 0,8% (oltre 5,5 mila pazienti all'anno).

Ad oggi, la forma patogenetica più studiata della patologia è la ventricolite, che si sviluppa a seguito di una procedura di drenaggio ventricolare. In questi casi, la ventricolite si è sviluppata nello 0-45% dei pazienti. Se si considera la frequenza di sviluppo delle complicanze in base alla durata del drenaggio, la cifra è di 11-12 pazienti ogni mille giorni di drenaggio. Allo stesso tempo, nel corso degli anni, il numero di casi è gradualmente diminuito, probabilmente grazie al miglioramento delle tecniche di manipolazione medica e diagnostica, nonché all'ottimizzazione della qualità della lavorazione degli strumenti chirurgici.

Alcuni esperti hanno tracciato un parallelo tra l'insorgenza di ventricolite e meningoencefalite in seguito ad interventi neurochirurgici. La prevalenza di tali patologie, secondo diverse fonti, è compresa tra l'1 e il 23%: un intervallo percentuale così ampio è legato ai diversi criteri diagnostici utilizzati nella ricerca. Molti studi hanno preso in considerazione solo i casi in cui le colture del liquido cerebrospinale hanno rivelato la crescita di alcuni microrganismi patogeni. [ 2 ]

L'incidenza della ventricolite associata al catetere ventricolare (o ventricolite associata all'assistenza sanitaria) varia dallo 0 al 45% a seconda della tecnica di inserimento e del trattamento (solitamente inferiore al 10%).[ 3 ],[ 4 ]

Le cause ventricolite

La ventricolite è una malattia infettiva. Nei neonati, l'infezione si verifica in utero. Nei pazienti più anziani, le cause più frequenti sono le seguenti:

- Traumi craniocerebrali aperti, fratture della base o della volta cranica, altre lesioni che causano danni ai tessuti cerebrali situati nella zona periventricolare, nonché la formazione di fistole cerebrospinali attraverso cui penetra l'infezione. Una reazione infiammatoria si sviluppa quando la flora patogena penetra nello spazio ventricolare.

- Lesioni craniche penetranti, in particolare ferite da arma da fuoco, penetrazione di vari corpi estranei, che comportano la penetrazione di infezioni nel tessuto cerebrale.

- Un ascesso cerebrale localizzato vicino al sistema ventricolare. Quando la lesione si apre spontaneamente, il suo contenuto purulento interno fuoriesce nel ventricolo o nello spazio periventricolare. Di conseguenza, si sviluppa una ventricolite.

- L'infiammazione del cervello, l'encefalite, può diffondersi ai ventricoli: in particolare, gli agenti infettivi penetrano nella cavità ventricolare.

- Infiammazione purulenta delle meningi. Le meningi spinali sono strettamente adiacenti allo spazio subaracnoideo, che è pieno di liquido cerebrospinale e fa parte del sistema generale del liquido cerebrospinale. La flora patogena penetra nei tratti spinali e si diffonde attraverso i ventricoli, causando un processo infiammatorio come la ventricolomeningite.

- Interventi neurochirurgici. In caso di violazioni asettiche durante l'intervento chirurgico nell'area dei ventricoli cerebrali, è possibile la penetrazione di un agente infettivo nello spazio ventricolare. Ciò è possibile a causa di una sterilizzazione insufficiente degli strumenti chirurgici, come aghi da puntura, drenaggi, ecc.

I fattori di rischio più elevati per lo sviluppo della ventricolite includono casi di traumi e altre lesioni craniche, manipolazioni chirurgiche sul cervello e infezioni intrauterine del feto (processi settici). [ 5 ]

Fattori di rischio

Il gruppo a rischio per lo sviluppo di ventricolite comprende pazienti con le seguenti caratteristiche:

- patologie oncologiche, patologie ematologiche croniche;

- tossicodipendenza, dipendenza cronica da alcol;

- frequenti traumi cranici;

- disturbi endocrini;

- stati di immunodeficienza di varia origine (malattie genetiche, infezione da HIV, asplenia, ecc.);

- età avanzata (oltre i 70 anni). [ 6 ]

Ulteriori fattori di rischio per lo sviluppo della ventricolite includono:

- visita tardiva dal medico (oltre il terzo giorno dal momento in cui si è sviluppato il processo patologico);

- primo soccorso fornito in modo non corretto nella fase preospedaliera o mancanza dell'assistenza necessaria;

- aterosclerosi arteriosa cerebrale con segni di insufficienza cerebrovascolare sullo sfondo di ipertensione.

Se il paziente appartiene ad uno dei gruppi a rischio o presenta uno qualsiasi dei fattori di rischio, ciò indica chiaramente un'alta probabilità di un decorso grave o complicato della patologia, che può richiedere l'uso urgente e competente di misure terapeutiche e riabilitative. [ 7 ]

I fattori significativi nello sviluppo della ventricolite sono:

- presenza di sangue nei ventricoli o nello spazio subaracnoideo;

- presenza di altre infezioni sistemiche;

- perdita di liquido cerebrospinale, in particolare nei pazienti con lesioni penetranti alla testa;

- drenaggio prolungato dei ventricoli cerebrali e introduzione in essi di liquidi di lavaggio.

Molti esperti sottolineano il coinvolgimento della frequente raccolta di liquido cerebrospinale tramite cateterizzazione per l'esame nello sviluppo della ventricolite. Secondo alcune informazioni, se la cateterizzazione si protrae per più di una settimana, ciò aumenta significativamente la probabilità di sviluppare un processo infettivo. Tuttavia, la questione della durata del drenaggio e della necessità di una sostituzione profilattica del catetere è ancora controversa. Alcuni autori suggeriscono di tunnellizzare il catetere per ridurre il rischio di ventricolite dal foro di perforazione alla zona di uscita dalla pelle. Si raccomanda di praticare un'indentazione inferiore a 50 mm dal foro di perforazione o di far fuoriuscire il catetere nell'area toracica o nel segmento superiore della parete addominale anteriore. [ 8 ]

Patogenesi

Esistono diverse modalità attraverso cui un agente infettivo può penetrare nei ventricoli cerebrali. Pertanto, lo sviluppo di ventricolite può iniziare a seguito della somministrazione diretta di microrganismi patogeni dall'ambiente esterno. Ciò si verifica in caso di lesioni craniocerebrali aperte, durante interventi neurochirurgici: ad esempio, la zona a rischio include interventi come l'installazione di drenaggio ventricolare in pazienti con emorragie craniche, idrocefalo acuto, shunt spinale valvolare e altri interventi con accesso aperto. Sono possibili anche la diffusione per contatto dell'infezione durante l'apertura di un ascesso cerebrale nel sistema ventricolare, la diffusione ematogena durante la circolazione dei batteri nel flusso sanguigno, la penetrazione cerebrospinale durante il flusso inverso del liquido cerebrospinale in pazienti con meningite o meningoencefalite primaria e secondaria.

Presumibilmente, il flusso inverso del liquido cerebrospinale si verifica durante la trasformazione del movimento pulsatile del liquido cerebrospinale attraverso un deterioramento dell'elasticità degli spazi subaracnoidei intracranici, causato da cambiamenti infiammatori o emorragia. [ 9 ]

Il meccanismo indicato di sviluppo della ventricolite determina la frequente associazione della malattia con un processo infiammatorio a carico delle meningi. [ 10 ]

A seguito dell'apertura di un ascesso cerebrale nel sistema ventricolare, si verifica anche una ventricolite. Ma si riscontra spesso anche un'altra variante, "specchio": con un decorso complicato della ventricolite, si sviluppa un focolaio di encefalite nei tessuti adiacenti con la formazione di un ascesso cerebrale.

Sintomi ventricolite

Se la ventricolite si sviluppa in concomitanza con lesioni traumatiche o ferite penetranti, il paziente manifesta un grave e improvviso peggioramento generale delle condizioni di salute. La temperatura corporea aumenta e gli indicatori superano i 38 °C. Un quadro simile si osserva in caso di apertura spontanea di un ascesso cerebrale. Se i pazienti sono coscienti, il più delle volte lamentano forti mal di testa e crescente agitazione. Si osserva un significativo aumento della frequenza cardiaca (oltre 120-130 battiti al minuto), pallore o arrossamento della pelle (particolarmente evidente sul viso), mancanza di respiro, vomito, dopodiché la situazione non migliora. La sindrome meningea è chiaramente definita.

L'aumento dell'attività motoria (agitazione psicomotoria) è sostituito da crisi convulsive tonico-cloniche o cloniche. Durante gli attacchi, si osserva un progressivo deterioramento della coscienza. Il paziente diventa letargico, inibito, sonnolento: la fase di stupore inizia con un graduale passaggio allo stato comatoso. Il corpo del paziente è esausto, il che può essere accompagnato da un lieve calo della temperatura fino al livello di subfibrillazione, nonché da una diminuzione dell'intensità delle manifestazioni meningee.

Se la ventricolite si sviluppa in un neonato a seguito di un'infezione intrauterina, si tratta di un processo infiammatorio sieroso asintomatico. La diagnosi viene diagnosticata tramite ecografia. Quando la patologia si sviluppa come complicanza settica, i sintomi patognomonici sono assenti, ma le condizioni del neonato peggiorano significativamente. [ 11 ]

Il quadro clinico iniziale della ventricolite si manifesta rapidamente, sviluppandosi letteralmente "davanti ai nostri occhi". Caratteristici sono un forte mal di testa diffuso, attacchi di vomito in assenza di nausea e sollievo. Lo stato di salute generale peggiora rapidamente. Le condizioni gravi sono accompagnate da frequenti alternanze di periodi di eccitazione e apatia, attacchi convulsivi, comparsa di allucinazioni e alterazioni della coscienza, sviluppo di stupore e stato comatoso.

I seguenti sono considerati segni patognomonici della ventricolite:

- iperestesia (aumento della sensibilità);

- sintomi muscolo-tonici;

- sindrome del dolore.

L'aumentata sensibilità durante lo sviluppo della ventricolite si manifesta con un aumento della sensibilità acustica, luminosa e tattile. Un segno muscolo-tonico pronunciato è la rigidità dei muscoli occipitali (aumento del tono), che può essere rilevato inclinando passivamente la testa nel tentativo di portare il mento del paziente al petto. Lo stato di ipertono muscolare può essere determinato anche dalla particolare posizione del paziente, che giace su un fianco, inarcando la schiena e gettando la testa all'indietro, piegando e ripiegando le gambe verso l'addome.

La sindrome dolorosa colpisce la testa, gli occhi e si nota nei punti di uscita del nervo trigemino, nella regione occipitale e negli zigomi. [ 12 ]

Ventricolite nei neonati

La diagnosi e il trattamento delle anomalie congenite del sistema nervoso centrale con sviluppo di ventricolite rappresentano un tema di grande importanza in medicina, poiché negli ultimi anni questa patologia è diventata sempre più frequente. La ventricolite purulenta è una complicanza intracranica particolarmente grave causata dall'ingresso di microflora nei ventricoli cerebrali. Non esiste un quadro TC caratteristico per questa patologia. Può essere rilevata quando un ascesso penetra nei ventricoli, quando si forma una fistola cerebrospinale che comunica con i ventricoli, o sulla base di manifestazioni cliniche e del liquido cerebrospinale. [ 13 ]

Lo sviluppo di meningoencefalite purulenta e ventricolite è possibile in caso di idrocefalo occlusivo interno progressivo. La complicanza può manifestarsi a seguito dell'infezione ascendente in combinazione con un difetto congenito del sistema nervoso centrale e un'ernia spinale infetta, oppure in caso di idrocefalo isolato con meningoencefalite generalizzata.

I segni clinici caratteristici di idrocefalo e ventricolite sono il rapido aumento della circonferenza cranica, la tetraparesi spastica, le vivide manifestazioni meningee e l'ipertermia stabile prolungata. In presenza di ernie cerebrospinali, i sintomi sono integrati da paraparesi inferiore, disfunzione degli organi pelvici con presenza di un sacco erniario teso.

Il decorso del processo infiammatorio è solitamente grave, in presenza di una grave insufficienza neurologica. Data la complessità del trattamento, il grado di mortalità e la gravità della disabilità, un punto importante dovrebbe essere il miglioramento delle misure preventive durante la pianificazione della gravidanza. È importante eseguire una diagnosi prenatale qualificata e, se necessario, un trattamento graduale durante i primi mesi di vita del bambino, prima che si manifestino complicazioni e condizioni scompensate. Si raccomanda di eseguire questa operazione solo presso una clinica o un reparto di neurochirurgia specializzato.

La neurosonografia è considerata il metodo di screening più informativo per la determinazione morfologica delle lesioni cerebrali nei bambini nel periodo neonatale. La neurosonografia ha il massimo valore diagnostico in termini di identificazione di anomalie congenite del sistema nervoso centrale, idrocefalo interno, emorragie periventricolari e leucomalacia allo stadio di formazione di cisti. [ 14 ]

Forme

Le prime informazioni sull'esistenza della ventricolite risalgono a quasi cento anni fa. Furono pubblicate da un americano, lo specialista in patofisiologia S. Nelson. Poco prima, si ipotizzava l'appartenenza dell'ependimatite granulare alle lesioni croniche dell'ependima cerebrale: la patologia, secondo i medici, poteva svilupparsi come complicanza di tubercolosi, sifilide, intossicazione cronica da alcol, echinococcosi, demenza senile e altre patologie croniche del sistema nervoso centrale. Importanti furono gli studi del Dr. Kaufman, il quale riteneva che i fattori primari nello sviluppo della malattia fossero lesioni traumatiche e alcoliche, nonché processi infettivi acuti.

Le descrizioni della malattia di Nelson includono un'analisi della forma cronica di idrocefalo. In particolare, il medico ha sottolineato le difficoltà nel determinare l'eziologia dell'ependimatite granulare, poiché la patologia può avere sia natura infiammatoria che non infiammatoria. [ 15 ]

Successivamente, in medicina vennero utilizzati altri termini per caratterizzare la malattia, in particolare ependimatite, ependimite, ascesso intraventricolare, empiema ventricolare e persino il cosiddetto "piocefalo". Dopo l'ipotesi dello sviluppo di un processo infiammatorio all'interno dei vasi, il termine corioependimatite fu introdotto nell'uso medico dal Dott. A. Zinchenko (circa cinquant'anni fa). Inoltre, vennero definiti i seguenti tipi di malattia:

- ventricolite aspecifica (patologia allergica, infettiva, virale, sinusogenica, tonsillogena, reumatica, otogena, postraumatica e da intossicazione);

- ventricolite specifica (tubercolare, sifilitica, patologia parassitaria).

Il decorso della malattia è stato suddiviso in fase acuta, subacuta e cronica.

In base alla qualità della dinamica cerebrospinale si sono iniziati a distinguere i seguenti tipi di patologia:

- ventricolite occlusiva sullo sfondo dell'obliterazione dei passaggi del liquido cerebrospinale;

- ventricolite non occlusiva in fase di ipersecrezione o iposecrezione (variante fibrosclerotica con ipotensione).

In seguito, il termine "ependimatite" fu raramente menzionato negli ambienti medici. Il termine "ventricolite" divenne molto più diffuso e può manifestarsi nelle seguenti forme:

- forma primaria, causata dalla penetrazione diretta dell'infezione nelle strutture ventricolari, ad esempio durante ferite e traumi penetranti, interventi chirurgici;

- forma secondaria, che si verifica quando i microrganismi patogeni penetrano nell'organismo partendo da un focolaio già presente, ad esempio nella meningoencefalite o nell'ascesso cerebrale.

Complicazioni e conseguenze

Con lo sviluppo del processo infiammatorio nel sistema ventricolare – ventricolite – il pus entra nel liquido cerebrospinale. Di conseguenza, il liquido cerebrospinale diventa più viscoso e la sua circolazione viene interrotta. La condizione peggiora se i dotti del liquido cerebrospinale sono ostruiti da accumuli di masse purulente. La pressione intracranica aumenta, le strutture cerebrali vengono compresse e si sviluppa un edema cerebrale.

Quando il processo infiammatorio si diffonde al quarto ventricolo, la cavità di quest'ultimo si espande e l'idrocefalo in via di sviluppo porta alla compressione del tronco encefalico adiacente. Vengono colpiti i centri vitali localizzati nel midollo allungato e nel ponte. L'aumento della pressione porta a disfunzioni respiratorie e cardiovascolari, che aumentano significativamente il rischio di morte del paziente. [ 16 ]

La conseguenza più grave della ventricolite è la morte. In altri casi, sono possibili disabilità e demenza.

Nei pazienti guariti possono persistere effetti residui come astenia, instabilità emotiva, mal di testa cronici e ipertensione intracranica.

Condizioni necessarie per il successo del trattamento dei pazienti con ventricolite:

- misure diagnostiche tempestive e complete con terapia adeguata e competente;

- approccio individuale e globale;

- completa sanificazione del focolaio infettivo primario. [ 17 ]

Diagnostica ventricolite

Il criterio diagnostico principale per la ventricolite è un indicatore positivo di infezione nel liquido cerebrospinale, ovvero la presenza di almeno due sintomi caratteristici della malattia:

- una condizione febbrile con temperatura superiore a 38°C, mal di testa, segni meningei o sintomi di nervi cranici interessati;

- alterazioni nella composizione del liquido cerebrospinale (pleocitosi, aumento del contenuto proteico o diminuzione del contenuto di glucosio);

- la presenza di microrganismi durante l'esame microscopico del liquido cerebrospinale colorato con Gram;

- isolamento di microrganismi dal sangue;

- un test diagnostico di laboratorio positivo sul liquido cerebrospinale, sul sangue o sulle urine senza rilevamento della coltura (agglutinazione al lattice);

- titolo anticorpale diagnostico (IgM o un aumento di quattro volte del titolo IgG in sieri appaiati).

Di fondamentale importanza diagnostica sono le caratteristiche cliniche e neurologiche della ventricolite, nonché i risultati degli esami di laboratorio. Durante la tomografia computerizzata, è possibile rilevare un lieve aumento della densità del liquido cerebrospinale, dovuto alla presenza di pus e detriti, nonché una diminuzione periventricolare della densità a seguito dell'edema dell'ependima infiammatoriamente alterato dello strato subependimale. [ 18 ]

In molti casi, la diagnosi di ventricolite è confermata dal rilevamento della localizzazione paraventricolare di aree di distruzione cerebrale che comunicano con la cavità ventricolare, in combinazione con altri sintomi. [ 19 ]

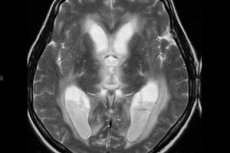

Il metodo ottimale per la neurovisualizzazione della ventricolite è la risonanza magnetica cerebrale con immagini DWI, FLAIR e T1-WI con contrasto. Nella maggior parte dei casi, è possibile rilevare detriti e pus intraventricolari, con localizzazione predominante nell'area delle corna occipitali o dei triangoli dei ventricoli laterali, talvolta nel quarto ventricolo, durante la diagnostica RM di un paziente in posizione orizzontale. Un ulteriore segno RM di ventricolite è la presenza di un contorno accentuato del rivestimento ventricolare (caratteristico del 60% dei casi). Sono presenti anche segni di plessite coroidea, tra cui un segnale poco chiaro di sfocatura dei confini del plesso coroideo ingrandito.

Nella prima infanzia, la neurosonografia è utilizzata come metodo diagnostico principale: il quadro della ventricolite presenta segni simili a quelli osservati nella tomografia computerizzata o nella risonanza magnetica:

- aumento dell'ecogenicità del liquido cerebrospinale e rilevazione di altre inclusioni ecogene dovute alla presenza di pus e detriti;

- aumento dell'ecogenicità e ispessimento delle pareti ventricolari (in particolare, a causa dei depositi di fibrina);

- aumento dell'ecogenicità del plesso corioideo, con offuscamento e deformazione dei contorni. [ 20 ]

Gli esami includono esami del sangue e del liquido cerebrospinale:

- il contenuto di glucosio nel liquido cerebrospinale è inferiore al 40% del contenuto di glucosio nel plasma (meno di 2,2 mmol per litro);

- aumenta il contenuto proteico nel liquido cerebrospinale;

- la coltura microbiologica del liquido cerebrospinale è positiva, oppure il patogeno viene rilevato in uno striscio di liquido cerebrospinale (con colorazione di Gram);

- la citosi del liquido cerebrospinale si osserva con un livello di neutrofili pari o superiore al 50% del contenuto totale;

- nel sangue si osserva leucocitosi con spostamento di banda;

- aumentano i livelli plasmatici della proteina C-reattiva. [ 21 ]

L'eziologia della malattia è stabilita dall'isolamento colturale del patogeno durante la semina batteriologica del liquido cerebrospinale e del sangue. È fondamentale tenere conto della durata e dell'atipicità della crescita colturale. I test sierologici (RSK, RNGA, RA) prevedono lo studio di sieri appaiati a intervalli di due settimane. [ 22 ]

La diagnostica strumentale include la risonanza magnetica o computerizzata, la neurosonografia e la puntura lombare. L'encefalografia viene utilizzata per valutare lo stato funzionale del cervello e l'entità del danno al tessuto nervoso. L'elettroneuromiografia dimostra la gravità del danno alle vie nervose conduttive in caso di paresi o paralisi.

Diagnosi differenziale

Quando viene rilevato un segnale iperintenso intraventricolare alla RM, si esegue la diagnosi differenziale tra ventricolite ed emorragia intraventricolare. La pratica clinica mostra che in casi relativamente rari viene rilevato un segnale iperintenso patologico:

- nell'85% dei casi con modalità FLAIR;

- nel 60% in modalità T1-VI con contrasto;

- nel 55% dei casi – in modalità DVI. [ 23 ]

È importante tenere presente che aree di iperintensità periventricolare di tipo bordering si osservano anche nei pazienti con idrocefalo, senza complicanze infettive, a cui si associa la migrazione transependimale del liquido cerebrospinale e la formazione di edema periventricolare. [ 24 ]

Chi contattare?

Trattamento ventricolite

La misura più importante nel trattamento della ventricolite è la terapia antibiotica. Affinché tale trattamento sia il più efficace possibile, viene selezionato un insieme di farmaci per la fase terapeutica iniziale, tenendo conto della presunta causa della malattia e degli indicatori microbiologici. Il medico determina il dosaggio e la frequenza di somministrazione degli antibiotici più appropriati. [ 25 ]

La prescrizione razionale dei farmaci implica la determinazione del fattore eziologico della malattia e la determinazione della sensibilità della coltura isolata del microrganismo agli antibiotici. I metodi batteriologici aiutano a determinare il patogeno dopo 2-3 giorni dal momento della raccolta del materiale. Il risultato della sensibilità dei microrganismi ai farmaci antibatterici può essere valutato dopo ulteriori 24-36 ore. [ 26 ]

Il trattamento antibiotico dei pazienti con ventricolite deve essere iniziato il più presto possibile, senza perdere tempo nell'attesa dei risultati della diagnostica strumentale e dell'esame del liquido cerebrospinale, subito dopo il prelievo di sangue per la sterilità. Le dosi di antibiotici sono stabilite come massime consentite. [ 27 ]

Il trattamento empirico della ventricolite prevede necessariamente l'uso di Vancomicina in combinazione con Cefepime o Ceftriaxone. Se il paziente ha più di 50 anni o se la malattia è stata preceduta da uno stato di immunodeficienza, l'Amikacina viene prescritta come farmaco adiuvante. [ 28 ]

Un regime alternativo adatto ai pazienti con gravi reazioni allergiche agli antibiotici β-lattamici prevede l'uso di moxifloxacina o ciprofloxacina in combinazione con vancomicina. I pazienti di età superiore ai 50 anni o affetti da immunodeficienza possono ricevere anche trimetoprim/sulfometossazolo. [ 29 ]

Circa 15 minuti prima della prima somministrazione del farmaco antibatterico, è necessario somministrare un'iniezione di desametasone alla dose di 0,15 mg per chilogrammo di peso corporeo. Se durante l'esame microscopico del sedimento del liquido cerebrospinale vengono rilevati diplococchi Gram-positivi, o se viene rilevata una reazione di agglutinazione al lattice positiva per pneumococchi nel sangue o nel liquido cerebrospinale, la somministrazione di desametasone deve essere continuata ogni 6 ore per 2-4 giorni, allo stesso dosaggio. In altre situazioni, il desametasone non deve essere utilizzato. [ 30 ]

La ventricolite può richiedere la somministrazione intraventricolare aggiuntiva di agenti antibatterici. Pertanto, vancomicina, colistina e aminoglicosidi sono considerati farmaci sicuri ed efficaci a questo scopo. La polimixina B è considerata l'opzione ottimale. Il dosaggio viene stabilito empiricamente, tenendo conto del raggiungimento del contenuto terapeutico richiesto del farmaco nel liquido cerebrospinale. [ 31 ]

È possibile la somministrazione epidurale dei seguenti farmaci:

- Vancomicina 5-20 mg al giorno;

- Gentamicina 1-8 mg al giorno;

- Tobramicina 5-20 mg al giorno;

- Amikacina 5-50 mg al giorno;

- Polimixina B 5 mg al giorno;

- Colistina 10 mg al giorno;

- Quinupristin o Dalfopristin 2-5 mg al giorno;

- Teicoplanina 5-40 mg al giorno.

Tutti gli antibiotici β-lattamici, in particolare penicilline, cefalosporine e carbapenemi, non sono adatti alla somministrazione subaracnoidea perché aumentano l'attività convulsiva.

La combinazione della somministrazione endovenosa e intraventricolare di antibiotici è sempre più preferibile ed efficace. [ 32 ]

Una volta acquisiti i risultati dello studio del liquido cerebrospinale e della resistenza della flora microbica alla terapia antibiotica, il medico corregge la terapia antibatterica, selezionando un farmaco al quale i microrganismi sono particolarmente sensibili. [ 33 ]

L'effetto della terapia antibiotica viene valutato secondo indicatori clinici e di laboratorio:

- indebolimento e scomparsa dei sintomi clinici;

- eliminazione dell'intossicazione;

- stabilizzazione degli indicatori diagnostici di laboratorio;

- "purezza" delle colture ripetute del liquido cerebrospinale.

Oltre alla terapia antibiotica, i pazienti con ventricolite vengono spesso sottoposti a drenaggio dei ventricoli cerebrali per eliminare l'idrocefalo acuto, che si verifica a seguito dell'occlusione del canale spinale da parte di pus e detriti. È importante seguire scrupolosamente le regole di asepsi e antisepsi durante la procedura, cambiare regolarmente le medicazioni, trattare le aree di drenaggio e garantire la pulizia dei connettori e dei contenitori per il liquido cerebrospinale. [ 34 ]

La durata del trattamento per i pazienti è determinata in base al tipo di agente patogeno:

- almeno due settimane per gli pneumococchi;

- una settimana per gli streptococchi del gruppo B;

- tre settimane per gli enterobatteri.

Durante il processo di trattamento viene effettuata una valutazione dell'efficacia clinica e di laboratorio.

Se la terapia antibiotica risulta inefficace, si raccomanda l'intervento chirurgico endoscopico due settimane dopo l'inizio del trattamento per revisionare i ventricoli, utilizzando un endoscopio elastico e lavando il sistema con soluzione di Ringer o altri farmaci simili. L'endoscopia può essere ripetuta: la procedura viene ripetuta se non si verifica una dinamica positiva entro tre settimane dall'intervento precedente. [ 35 ]

Durante l'intera degenza ospedaliera, i medici monitorano i parametri vitali, mantenendoli a un livello ottimale con l'ausilio di un'infusione costante e accurata di soluzioni saline. Monitorano inoltre la qualità della diuresi. Per prevenire l'esaurimento, somministrano nutrizione parenterale e si occupano delle cure igieniche.

La terapia sintomatica aggiuntiva per la ventricolite include:

- correzione delle condizioni di ipossia (ventilazione artificiale);

- misure antishock (corticosteroidi, eparina, fraxeparina, Gordox, Contrycal);

- trattamento di disintossicazione accurato (Infucol, Heisteril, plasma fresco congelato, albumina);

- trattamento anti-disidratazione e anti-edema (Mannitolo, soluzione di Sorbitolo al 40%, Lasix);

- miglioramento della protezione metabolica e neurovegetativa delle strutture cerebrali (Nootropil, Cavinton, Trental, Actovegin);

- compensazione dei costi energetici (Moriamina, Poliammina, Lipofundin, ecc.).

Per alleviare il dolore si utilizzano analgesici (anche narcotici) e farmaci antinfiammatori non steroidei.

Prevenzione

La neurochirurgia moderna prevede l'uso di cateteri ventricolari, impregnati con agenti antibatterici (metodo di impregnazione), che aiuta a ridurre il rischio di infezione durante il drenaggio. Come dimostra la pratica, l'uso di tali cateteri contemporaneamente all'attenta aderenza ad altre misure preventive contribuisce a ridurre il rischio di infezione a quasi lo 0%. [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ]

È possibile prevenire lo sviluppo della ventricolite. Per fare ciò, è necessario trattare tempestivamente le patologie otorinolaringoiatriche e odontoiatriche, evitare traumi e contatti con persone infette, rafforzare il sistema immunitario ed evitare intossicazioni e stress. [ 39 ], [ 40 ]

Previsione

Secondo le informazioni pubblicate dagli specialisti, il tasso di mortalità nei pazienti con ventricolite post-drenaggio varia dal 30 al 40%. Nei pazienti di diverse età sottoposti a interventi neurochirurgici con complicanze sotto forma di meningite o ventricolite, è stata osservata una prognosi clinica sfavorevole in quasi l'80% dei casi, tra cui:

- in più del 9% dei casi è stata osservata la morte del paziente;

- in oltre il 14% dei casi si è sviluppato uno stato vegetativo persistente;

- Quasi il 36% dei pazienti ha sviluppato gravi alterazioni patologiche;

- In circa il 20% dei casi sono state osservate alterazioni patologiche moderate.

Oltre il 20% dei pazienti si è ripreso bene, mentre il 60% dei bambini ha mostrato una dinamica positiva. La prognosi più sfavorevole riguardava principalmente le persone di età superiore ai 46 anni, con un quadro neurologico focale o con un livello di coscienza inferiore a 14 punti secondo la Glasgow Coma Scale. Una prognosi sfavorevole era associata ai casi in cui si è resa necessaria la procedura di ventilazione artificiale.

In generale, nei pazienti con ventricolite di varia origine (incluse quelle post-drenanti e altre opzioni di sviluppo), il tasso di mortalità è di circa il 5%. Una prognosi estremamente sfavorevole si osserva se la ventricolite si verifica a seguito della penetrazione di microflora multiresistente. Ad esempio, in caso di infezione da Acinetobacter baumannii, il tasso di mortalità, anche con somministrazione sistemica di colistina, è superiore al 70%. Il numero di casi fatali in tale situazione può essere significativamente ridotto integrando il trattamento sistemico con l'uso intraventricolare di colistina.

Gli indicatori sopra riportati riflettono dati prognostici forniti da autori stranieri. Nei paesi post-sovietici, tali informazioni sono insufficienti a causa della mancanza di ricerche approfondite su questo tema. Esiste solo un indicatore statistico generale di esiti fatali nei pazienti con ventricolite, che si attesta tra il 35 e il 50% e oltre.

Si può concludere che la ventricolite è un problema che richiede uno studio approfondito, necessario sia per prevenire lo sviluppo della patologia sia per il suo successo terapeutico.