Adenoidi

Last reviewed: 25.06.2018

Abbiamo rigide linee guida per la selezione delle fonti e rimandiamo solo a siti medici affidabili, istituti di ricerca accademica e, ove possibile, a studi sottoposti a revisione paritaria. Si noti che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) sono link cliccabili a questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia inaccurato, obsoleto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

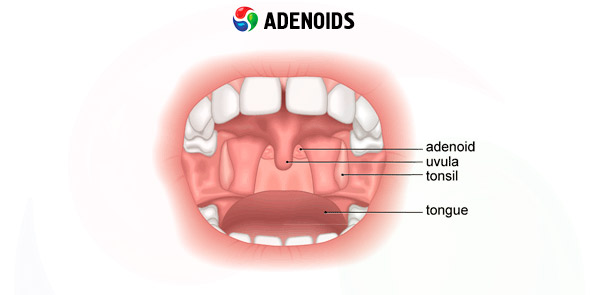

Adenoidi (vegetazioni adenoidee) - ipertrofia della tonsilla faringea, che si verifica in determinate circostanze. Si osserva più spesso nei bambini di età compresa tra 2 e 10 anni.

La tonsilla faringea, come parte dell'anello linfoide faringeo di Waldeyer-Pirogov, possiede tutte le proprietà degli organi immunocompetenti e svolge un'importante funzione protettiva e immunologica nell'adattamento dell'organismo ai fattori ambientali.

Epidemiologia

Le adenoidi vengono diagnosticate in oltre il 90% dei bambini in età prescolare e prescolare. In assenza di un trattamento adeguato dell'adenoidite come risposta a qualsiasi processo infiammatorio delle vie respiratorie superiori, aumentano di dimensioni relativamente rapidamente, causando una brusca interruzione della respirazione nasale e lo sviluppo di patologie concomitanti degli organi otorinolaringoiatrici, nonché di altri organi e apparati del corpo.

L'adenoidite cronica, accompagnata da ipertrofia delle tonsille faringee, colpisce principalmente i bambini dai 3 ai 10 anni (70-75%), mentre le altre patologie si verificano in età più avanzata. L'ipertrofia delle tonsille faringee può manifestarsi in età matura, anziana e persino senile, ma queste fasce d'età rappresentano in media non più dell'1% dei casi.

Le cause adenoidi

Nei bambini piccoli, l'ipertrofia del tessuto adenoideo fino a una certa età può essere attribuita a un fenomeno fisiologico che riflette la formazione di un sistema protettivo sulla via di penetrazione dei microrganismi con un flusso d'aria nelle vie respiratorie superiori.

Essendo parte di un'unica struttura barriera, il tessuto adenoideo risponde inizialmente agli effetti infettivi mobilitando capacità compensatorie. Col tempo, il processo di rigenerazione fisiologica del tessuto linfoide viene interrotto e il numero di follicoli atrofici reattivi e poi in fase di rigenerazione inizia gradualmente ad aumentare.

Le cause delle adenoidi sono varie, ma il più delle volte si basano su un'infezione che penetra nel parenchima tonsillare dall'esterno (ad esempio, con latte materno infetto da stafilococco) e ne causa l'ipertrofia protettiva. Spesso, la rapida crescita delle adenoidi è provocata da infezioni infantili (morbillo, scarlattina, pertosse, difterite, rosolia, ecc.). Nel 2-3% dei casi, le vegetazioni adenoidee possono essere infettate da tubercolosi tubercolare (MBT) in bambini con tubercolosi di varie localizzazioni. Un ruolo significativo nella comparsa delle adenoidi può essere svolto dall'infezione sifilitica. Così, A. Marfan, su 57 neonati con una diagnosi clinicamente accertata di "vegetazioni adenoidee", ha riscontrato la sifilide congenita in 28, e in 11 bambini la presenza di questa malattia è stata definita altamente probabile. Tuttavia, l'ipertrofia delle tonsille faringee e lo sviluppo di adenoidite cronica si verificano più spesso con la diatesi linfatica, caratterizzata da alterazioni morfologiche e funzionali sistemiche degli organi linfatici, che si manifestano con linfocitosi assoluta e relativa nel sangue, ingrossamento dei linfonodi e delle formazioni linfoidi del rinofaringe. Quest'ultima circostanza favorisce lo sviluppo di un'infezione nelle tonsille faringee e la sua ulteriore ipertrofia. Spesso, con la diatesi linfatica, si riscontra un ingrossamento del timo. Come osserva Yu.E. Veltishchev (1989), i bambini affetti da diatesi linfatica si distinguono per un peso corporeo elevato, ma sono pallidi, con una ridotta resistenza dell'organismo alle infezioni. Sono pallidi, con pelle delicata e facilmente lesionabile, con micropoliadenia cervicale, formazioni linfoidi ipertrofiche della faringe, più frequenti e più frequenti nelle tonsille faringee. Spesso sviluppano malattie respiratorie acute, tonsillite, otite, tracheobronchite, polmonite e sviluppano facilmente stridore. Spesso, le adenoidi in questi bambini si associano ad anemia e disfunzione tiroidea. Sono noti casi di morte improvvisa di bambini con diatesi linfatica, associata all'insufficienza del sistema simpatico-surrenale e all'ipofunzione della corteccia surrenale, caratteristica di questo tipo di diatesi. Allo stesso tempo, adenoidi, tonsillite cronica e altri segni di iperplasia e insufficienza del sistema linfatico sono riscontrati in parenti stretti.

Fattori di rischio

I fattori predisponenti all'ipertrofia del tessuto adenoideo possono essere l'alterazione dei processi immunologici legata all'età, le malattie infiammatorie della faringe, varie malattie infettive infantili e una maggiore allergizzazione dell'organismo del bambino dovuta a frequenti infezioni virali respiratorie acute, disturbi endocrini, ipovitaminosi, anomalie costituzionali, invasione fungina, condizioni sociali e di vita sfavorevoli, radiazioni e altri tipi di esposizione che riducono la reattività dell'organismo. L'ingrossamento delle adenoidi è una delle manifestazioni dell'adattamento dell'organismo alle mutate condizioni in risposta a un significativo stress funzionale dovuto a frequenti processi infiammatori. Una delle cause dell'ipertrofia delle tonsille faringee è considerata un disturbo del sistema citochinico, che funge da regolatore dell'immunità, in particolare del processo infiammatorio, insieme all'ipofunzione dello strato corticale delle ghiandole surrenali.

Patogenesi

Durante la respirazione nasale, la prima formazione linfoadenoidea solitaria situata sul percorso dell'aria inalata contenente elementi formanti antigeni e numerose sostanze nocive atmosferiche è la tonsilla faringea (B.S. Preobrazhensky e A.K. Minkovsky ritenevano più corretto chiamare questa formazione linfoadenoidea "tonsilla nasofaringea") o vegetazioni adenoidee (tonsilla faringea o terza tonsilla). Una tonsilla faringea normale ha uno spessore di 5-7 mm, una larghezza di 20 mm e una lunghezza di 25 mm. La terza tonsilla fu scoperta per la prima volta nell'uomo in vivo da J. Szermak nel 1860, e il quadro clinico dell'adenoidite ipertrofica cronica fu descritto da G. Luschka nel 1869 e Mayer nel 1870. Fu Mayer a chiamare la tonsilla faringea patologicamente ipertrofica "vegetazioni adenoidee".

Macroscopicamente, appare come creste longitudinali, con solchi tra di esse. I solchi terminano posteriormente, convergendo in un punto, formando una sorta di sacco che, secondo G. Lushka, è un rudimento del canale ipofisario un tempo esistente. La tonsilla faringea è ben sviluppata solo durante l'infanzia. Alla nascita, la tonsilla faringea può presentare aspetti diversi. Pertanto, L. Testut ha distinto tre tipi di tonsille faringee nei neonati: a forma di ventaglio con piccole creste linfoidi, il tipo con creste linfoidi grandi (circum-valata) e il tipo con granuli aggiuntivi situati sulla superficie delle creste linfoidi.

Durante l'infanzia, le vegetazioni adenoidee appaiono morbide ed elastiche, ma col tempo diventano più dense a causa della sostituzione di parte del tessuto linfoide con tessuto connettivo, che è il punto in cui inizia il processo di involuzione. La tonsilla faringea è riccamente vascolarizzata e le ghiandole mucose in essa presenti secernono una grande quantità di muco contenente leucociti, linfociti e macrofagi. A partire dai 12 anni, la tonsilla faringea inizia a ridursi progressivamente e, tra i 16 e i 20 anni, di solito rimangono solo piccoli resti di tessuto adenoideo e, negli adulti, spesso si verifica la loro completa atrofia. Quando si verificano alterazioni patologiche nella tonsilla faringea, questa aumenta a causa dell'iperplasia, ovvero una vera e propria ipertrofia delle formazioni linfoadenoidi. Pertanto, con l'ipertrofia della tonsilla faringea, questa mantiene la stessa struttura morfologica di una tonsilla normale, ma con alcune caratteristiche tipiche dell'infiammazione cronica.

Morfologicamente, la tonsilla faringea appare come una formazione rosa pallido, situata su un'ampia base nell'area della cupola nasofaringea. In caso di iperplasia, può raggiungere le coane e il vomere anteriormente, il tubercolo faringeo posteriormente e le tasche faringee e le aperture nasofaringee della tuba uditiva lateralmente. Solitamente, le dimensioni della tonsilla faringea ipertrofica vengono divise in gradi, determinati visivamente durante la rinoscopia posteriore:

- I grado di ipertrofia (piccole dimensioni) - il tessuto linfoadenoideo ricopre il terzo superiore del vomere;

- II grado (di medie dimensioni) - il tessuto linfoadenoideo ricopre i 2/3 superiori del vomere (a livello dell'estremità posteriore del cornetto nasale medio);

- Grado III - ricopre completamente le coane (a livello delle estremità posteriori dei conchi nasali inferiori). Oltre alla formazione linfoadenoidea principale, solitaria, situata nella cupola del rinofaringe, le formazioni laterali che si formano a seguito di ipertrofia dell'apparato follicolare della mucosa sono di grande importanza clinica. Spesso riempiono le tasche faringee e gli orifizi della tuba uditiva (tonsille tubariche).

La superficie della tonsilla faringea è ricoperta dalla stessa mucosa delle altre formazioni linfoadenoidi. Le cripte e il resto della superficie del rinofaringe sono ricoperti da epitelio ciliato multistrato. In caso di ipertrofia e infiammazione della mucosa che ricopre la tonsilla faringea, questa assume una colorazione rosa o rossa brillante, talvolta con una sfumatura bluastra, e può essere ricoperta da secrezione mucopurulenta, che scorre abbondantemente lungo la parete posteriore della faringe. Il ruolo negativo delle adenoidi non si limita solitamente all'interruzione della respirazione nasale, ma consiste anche nel fatto che l'ipertrofia delle tonsille faringee provoca un'interruzione della circolazione sanguigna nella cavità nasale e nel rinofaringe, che può causare congestione non solo nel naso e nei seni paranasali (di norma), ma anche nella regione ipofisi-sellare, compromettendo così le funzioni di una delle ghiandole endocrine più importanti, strettamente associata all'ipotalamo e ad altri sistemi endocrini del corpo: l'ipofisi. Da qui, vari disturbi somatici e psico-emotivi nell'organismo del bambino in via di sviluppo.

Sintomi adenoidi

I sintomi principali sono difficoltà respiratorie nasali e rinorrea persistente. Nella maggior parte dei bambini, le adenoidi formano un tipo di viso caratteristico (habitas adenoideus): espressione apatica e pelle pallida, bocca semiaperta, pieghe naso-labiali levigate, lieve esoftalmo e mandibola cadente. La formazione delle ossa facciali è alterata: il sistema dentale si sviluppa in modo anomalo, in particolare il processo alveolare della mascella superiore con il suo restringimento e la sua protrusione cuneiforme in avanti; si osserva un restringimento pronunciato e una posizione alta del palato (palato gotico - ipostafilia); gli incisivi superiori sono sviluppati in modo anomalo, sporgono significativamente in avanti e sono posizionati in modo casuale; la carie dentale si manifesta precocemente; il palato duro elevato porta a una curvatura del setto nasale e a una cavità nasale ristretta.

I bambini sperimentano una crescita lenta, uno sviluppo del linguaggio lento e uno sviluppo fisico e mentale lento. La voce perde la sua sonorità, compare un tono nasale a causa dell'ostruzione del naso causata dalle coane ("tono nasale chiuso") e il senso dell'olfatto si riduce. Le adenoidi ingrossate interferiscono con la normale respirazione e deglutizione. Le funzioni nasali sono compromesse e si sviluppa la sinusite. Le secrezioni nasali con rinorrea costante irritano la pelle del vestibolo nasale e della zona naso-labiale, e la frequente deglutizione delle secrezioni causa disturbi gastrointestinali.

Una respirazione orale superficiale e frequente prolungata causa lo sviluppo anomalo della cellula difficile ("petto di pollo") e l'anemia. Il sonno agitato con la bocca aperta, accompagnato da russamento. La distrazione, l'indebolimento della memoria e dell'attenzione influiscono sul rendimento scolastico. L'inalazione costante di aria fredda non purificata attraverso la bocca porta allo sviluppo di tonsillite, tonsillite cronica, laringotracheobronchite, polmonite e, meno frequentemente, a disfunzioni del sistema cardiovascolare. Le alterazioni congestive della mucosa nasale, con alterata aerazione dei seni paranasali e il conseguente deflusso di secrezioni, contribuiscono al loro danno purulento. L'ostruzione dell'orifizio faringeo delle tube uditive è accompagnata da perdita dell'udito di tipo coctificativo e dallo sviluppo di malattie ricorrenti e croniche dell'orecchio medio.

Allo stesso tempo, le condizioni generali dei bambini sono alterate. Si notano irritabilità, tendenza al pianto e apatia. Si verificano malessere, pallore, calo dell'appetito e aumento dell'affaticamento. Numerosi sintomi non sono causati solo dall'insufficienza respiratoria, ma si basano su un meccanismo neuroriflesso. Tra questi rientrano disturbi psiconeurologici e riflessi (nevrosi), crisi epilettiformi, asma bronchiale, enuresi notturna, tosse parossistica ossessiva, tendenza agli spasmi delle corde vocali, deficit visivo, movimenti coreici dei muscoli facciali.

La reattività immunitaria generale diminuisce e le adenoidi possono anche diventare fonte di infezioni e allergie. I disturbi locali e generali nell'organismo del bambino dipendono dalla durata e dalla gravità della difficoltà respiratoria nasale.

Con adenoidi che riempiono l'intera volta del rinofaringe e impediscono la respirazione nasale libera, ovvero escludono le funzioni di risonatore e fonatore della cavità nasale, si osserva una violazione della fonazione. La pronuncia delle consonanti "M" e "N" è difficile, suonano come "B" e "D". Tale pronuncia delle vocali "nasali" è chiamata nasalità chiusa, in contrasto con la nasalità aperta, che si verifica in caso di paralisi del palato molle o di una sua deficienza anatomica (cicatrici, palatoschisi, ecc.).

L'impatto delle adenoidi sulla tuba uditiva - ostruzione dell'orifizio nasofaringeo, iperplasia delle tonsille tubariche, infezione della mucosa della tuba uditiva (eustachite cronica, tubootite) - porta nella stragrande maggioranza dei casi a una perdita periodica o permanente dell'udito, che causa un ritardo nello sviluppo del bambino, distrazione e disattenzione. I bambini piccoli, a causa della perdita dell'udito di origine tubarica, hanno difficoltà a padroneggiare il linguaggio, che spesso risulta distorto.

Una secrezione nasale costante, densa e viscosa provoca irritazione e macerazione della pelle del labbro superiore, gonfiore e lesioni eczematose della pelle del vestibolo nasale.

Nei bambini "adenoidi", la respirazione costante attraverso la bocca causa diverse anomalie nello sviluppo dello scheletro facciale. La forma della mascella superiore cambia in modo particolarmente evidente. Si restringe e si allunga in avanti, assumendo una forma a cuneo. Il processo alveolare e i denti sporgono in avanti e oltre l'arco della mascella inferiore, facendo sì che i denti superiori coprano la superficie vestibolare dei denti inferiori (la cosiddetta prognazia superiore), il che porta a malocclusione. Il palato duro, in continua crescita, sporge nella cavità nasale sotto forma di una profonda depressione che ricorda la volta di una cattedrale gotica (palato "gotico"). Allo stesso tempo, la mandibola presenta un ritardo nello sviluppo (microgenia), il che accentua ulteriormente la deformazione dello scheletro facciale e aumenta la malocclusione.

Se le adenoidi non vengono disinfettate tempestivamente, sono inevitabili complicazioni, che si manifestano in numerosi disturbi dello sviluppo somatico e mentale del bambino, nonché in molti disturbi delle funzioni degli organi di senso e degli organi interni. Tuttavia, numerose osservazioni cliniche hanno stabilito che non esiste alcuna correlazione tra le dimensioni delle adenoidi e la frequenza, la varietà e la gravità delle complicazioni. Spesso, adenoidi di piccole dimensioni possono provocare complicazioni significative a carico di vari organi e apparati. Questo fenomeno è spiegato dal fatto che nel parenchima delle vegetazioni adenoidee sono presenti piccoli ma numerosi follicoli ascessuali che, a causa dell'abbondante irrorazione sanguigna e del drenaggio linfatico, si disseminano con microrganismi patogeni non solo nelle formazioni anatomiche adiacenti, ma anche in organi e apparati situati ben oltre il rinofaringe.

L'ipertrofia adenoidea è un processo reversibile. Durante la pubertà, le adenoidi subiscono uno sviluppo inverso, ma le complicazioni che ne derivano persistono e spesso portano a disabilità.

Fasi

Esistono tre gradi di ipertrofia delle tonsille faringee:

- I grado - il tessuto adenoideo occupa il terzo superiore del rinofaringe e ricopre il terzo superiore del vomere;

- II grado - il tessuto adenoideo occupa metà del rinofaringe e ricopre metà del vomere;

- Grado III: il tessuto adenoideo occupa l'intero rinofaringe, ricopre completamente il vomere, raggiunge il livello dell'estremità posteriore del cornetto nasale inferiore; molto più raramente, le adenoidi ingrossate sporgono nel lume dell'orofaringe.

Complicazioni e conseguenze

Tra le complicazioni, le più comuni sono l'adenoidite cronica, spesso aggravata, l'infiammazione acuta delle tonsille palatine, la laringotracheite e la polmonite, il catarro della tuba uditiva, la tubootite e l'otite media purulenta acuta. I bambini piccoli non sanno espettorare l'espettorato che, dal rinofaringe, entra nella laringe e lo deglutiscono. Spesso, a causa dell'ingestione di muco infetto, sviluppano disfunzioni gastrointestinali.

Sono comuni anche complicazioni oculari quali blefarite, congiuntivite e cheratite ulcerosa.

Spesso le escrescenze adenoidi portano a disturbi dello sviluppo scheletrico di natura simile al rachitismo: torace stretto "a pollo", cifosi e scoliosi della colonna vertebrale, deformazione degli arti inferiori, ecc. Questi cambiamenti sono associati alla frequente interruzione dei processi metabolici nelle adenoidi associata a ipovitaminosi D.

L'iperplasia della tonsilla faringea è solitamente accompagnata da infiammazione cronica del suo parenchima, ma l'accumulo di microrganismi patogeni nei suoi solchi aggrava significativamente il processo infiammatorio, trasformando la tonsilla faringea in una spugna imbevuta di pus. Questa infiammazione lenta è chiamata adenoidite cronica; complica significativamente il decorso dell'adenoidismo nei bambini e spesso porta a varie complicazioni purulente.

Il processo infiammatorio dal rinofaringe si diffonde facilmente a faringe, laringe e bronchi, soprattutto in caso di catarro acuto e malattie infiammatorie frequenti e di lunga durata delle vie respiratorie superiori. Il flusso di secrezione mucopurulenta nella laringe causa tosse persistente, soprattutto di notte. I linfonodi regionali (cervicali, sottomandibolari e occipitali) sono spesso significativamente ingrossati. Le riacutizzazioni periodiche di adenoidite cronica sono accompagnate da un aumento della temperatura corporea, dolore raschiante locale nel rinofaringe, aumento della secrezione mucopurulenta, irradiazione del dolore alla base del cranio, alla nuca e alle orbite. La tonsilla faringea, già ipertrofica, si ingrossa notevolmente, ostruendo completamente le coane. Le condizioni generali del bambino in questi casi peggiorano significativamente. Il bambino diventa letargico, irritabile, piange spesso a causa del dolore al rinofaringe, perde l'appetito e spesso vomita mentre mangia.

Un'altra complicazione associata a un'infezione che si annida nelle adenoidi è l'adenoidite acuta, ovvero un mal di gola retronasale o nasofaringeo. In alcuni casi, questa complicanza si manifesta come un'infiammazione catarrale, in rari casi come un mal di gola follicolare. La malattia si manifesta solitamente nei bambini piccoli e inizia improvvisamente con una temperatura corporea elevata (39-40 °C). Contemporaneamente, si verificano ostruzione completa della respirazione nasale, otalgia e tosse parossistica notturna. L'adenoidite acuta può manifestarsi spontaneamente, in assenza di iperplasia patologica della tonsilla faringea, ma il più delle volte è l'infezione della tonsilla con questa iperplasia a causare l'insorgenza di un processo infiammatorio acuto. I sintomi sono solitamente gli stessi dell'esacerbazione dell'adenoidite cronica, la differenza sta solo nella gravità dell'infiammazione e in un peggioramento delle condizioni generali, con i linfonodi regionali che si ingrossano e diventano dolenti. La secrezione dal rinofaringe diventa abbondante e purulenta. Il bambino letteralmente soffoca e, incapace di tossire e sputare, le ingoia, causando spesso un'infiammazione acuta della mucosa gastrica e disturbi dispeptici. La presenza di un condotto uditivo più corto e largo durante l'infanzia contribuisce al raggiungimento dell'orecchio medio da parte dell'infezione, soprattutto se i genitori cercano di insegnare al bambino a soffiarsi il naso. L'aumento della pressione nel rinofaringe durante questi tentativi facilita l'ingresso di secrezione purulenta nell'orecchio medio, causando un'otite media purulenta acuta.

L'adenoidite acuta, se non si presentano complicazioni, si risolve, come la tonsillite comune, entro il 3°-5° giorno, con guarigione mediante un'adeguata terapia intensiva.

Un altro gruppo di complicazioni è costituito dai disturbi riflessi che, come riteneva AG Likhachev (1956), possono originare dai recettori nervosi della tonsilla faringea o insorgere a seguito di alterazioni concomitanti della mucosa nasale. Studi istologici condotti da vari autori a metà del XX secolo hanno stabilito che la tonsilla faringea è irrorata da numerose fibre nervose polpose e non polpose, nonché da apparati recettoriali che terminano sia nello stroma della tonsilla che nel suo parenchima. Queste formazioni nervose, reagendo al flusso d'aria che attraversa il rinofaringe, svolgono un ruolo importante nello sviluppo morfologico dell'intera regione anatomica delle vie respiratorie superiori, poiché sono strettamente connesse, attraverso strutture vegetative, all'ipotalamo, all'ipofisi e ad altri centri nervosi sottocorticali che svolgono un ruolo importante nell'approvvigionamento trofico dell'organismo e nella regolazione riflessa delle sue funzioni.

I disturbi riflessi possono includere enuresi notturna, mal di testa, attacchi d'asma, laringospasmo, contrazioni coreiformi dei muscoli facciali che ricordano le smorfie volontarie dei bambini, ecc.

I disturbi neuropsichiatrici nei bambini "adenoidi", come la perdita di memoria, il lento sviluppo intellettivo, la letargia e la sonnolenza costanti e il disturbo da deficit di attenzione, sono causati dall'influenza patologica delle vegetazioni adenoidee sull'ipofisi, che ha stretti collegamenti con la tonsilla faringea, non solo mediati da formazioni nervose, ma anche diretti a causa della presenza di un canale craniofaringeo embrionale nei bambini, che origina dalla cosiddetta borsa di Lutka e conduce direttamente all'ipofisi. Attraverso questo canale si realizzano connessioni vascolari con l'ipofisi anteriore, responsabile dello sviluppo somatico del corpo. L'ipofunzione di questo lobo porta a un ritardo della crescita e della maturazione sessuale del bambino. L'asportazione delle adenoidi compensa questa carenza e porta all'eliminazione della maggior parte dei disturbi riflessi correlati alla nicchia.

Diagnostica adenoidi

Un bambino con una tonsilla faringea ipertrofica può essere riconosciuto dal suo aspetto caratteristico.

L'anamnesi evidenzia frequenti malattie virali respiratorie con rinorrea prolungata e successiva condizione subfebbrile, progressivo peggioramento delle condizioni generali del bambino con danni ad altri organi ORL.

Esame fisico

Le dimensioni e la consistenza delle adenoidi vengono determinate mediante rinoscopia posteriore e esame digitale del rinofaringe. Il grado di crescita delle adenoidi viene determinato mediante radiografia laterale della cavità nasale e del rinofaringe.

[ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ]

[ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ]

Ricerca di laboratorio

Esami clinici del sangue e delle urine, esame batteriologico delle secrezioni nasofaringee per la microflora e la sensibilità agli antibiotici, esame citologico delle impronte dalla superficie del tessuto adenoideo.

Ricerca strumentale

L'esame diretto dettagliato del rinofaringe viene eseguito con il metodo della rinoscopia posteriore, in cui le vegetazioni adenoidee vengono visualizzate come formazioni di forma irregolare con base ampia, situate sulla volta del rinofaringe. Presentano 4-6 fessure longitudinali, di cui la più profonda è situata al centro. Meno comuni sono le escrescenze con superficie sferica, su cui si notano singole tasche profonde.

Le vegetazioni adenoidi nei bambini sono morbide e rosa. Negli adulti, sono solitamente leggermente più dense e chiare. In rari casi, si riscontrano formazioni sclerotiche molto dense. Sono visibili secrezioni mucose che riempiono il rinofaringe e le fosse nasali, gonfiore o ipertrofia dei conchi nasali. Dopo l'anemia della mucosa nasale, durante la fonazione, la rinoscopia anteriore può mostrare come le crescite adenoidi si muovano lungo la parete posteriore della faringe. Un segno indiretto della presenza di adenoidi è l'ingrossamento delle tonsille palatine e, in particolare, l'ipertrofia dei follicoli linfoidi della parete posteriore della faringe. È caratteristica la mobilità limitata del palato molle.

La radiografia laterale del rinofaringe è un metodo oggettivo per determinare il grado di ipertrofia del tessuto adenoideo, consentendo anche di rilevare le caratteristiche strutturali del rinofaringe, aspetto di particolare importanza durante l'intervento chirurgico. Quando la rinoscopia posteriore è difficile da eseguire nei bambini piccoli, l'esame digitale del rinofaringe è ampiamente utilizzato.

L'esame istologico delle adenoidi mostra che sono costituite da tessuto connettivo reticolare, le cui anse sono piene di linfociti. Linfociti in diverse fasi di divisione cariocinetica sono visibili nei centri germinativi dei follicoli. La superficie delle adenoidi è ricoperta da un epitelio ciliato cilindrico multistrato. In alcune aree, l'epitelio è penetrato da linfociti emigrati.

Cosa c'è da esaminare?

Come esaminare?

Diagnosi differenziale

La diagnosi differenziale delle adenoidi è una fase molto importante nell'esame del paziente, poiché il rinofaringe è la sede in cui possono svilupparsi numerose patologie volumetriche, fondamentalmente diverse dalle adenoidi. L'uso di metodi non chirurgici o chirurgici utilizzati per le adenoidi, in alcune di esse, può portare a conseguenze irreparabili. Le adenoidi devono essere differenziate da tutte le patologie della cavità nasale, accompagnate da difficoltà respiratorie nasali, secrezione mucopurulenta dal naso e dal rinofaringe, dai tumori volumetrici benigni e maligni del rinofaringe, dai granulomi specifici, dalle anomalie congenite del naso e del rinofaringe (ad esempio, l'atresia delle coane). Particolare attenzione deve essere prestata alle adenoidi recidive, soprattutto negli adulti. In questi casi, il paziente deve essere esaminato per escludere il processo tumorale (papilloma invertito, epitelioma, sarcoma), per il quale viene eseguita una biopsia prima del successivo intervento chirurgico.

Chi contattare?

Trattamento adenoidi

Le adenoidi vengono trattate con lo scopo di ripristinare la libera respirazione nasale, prevenendo lo sviluppo di malattie concomitanti degli organi ORL, degli organi interni e degli apparati corporei causate da frequenti malattie delle vie respiratorie superiori e da compromissione a lungo termine della respirazione nasale.

Indicazioni per il ricovero ospedaliero

Necessità di un intervento chirurgico di adenotomia.

Trattamento non farmacologico delle adenoidi

Tubo UF sulla parete posteriore della faringe e per via endonasale, trattamento laser elio-neon del tessuto adenoideo, diatermia e UHF sui linfonodi regionali cervicali posteriori, retroauricolari e occipitali, terapia di irrigazione (la cosiddetta "doccia nasale") per l'eliminazione degli antigeni dalla mucosa della cavità nasale e del rinofaringe con acqua minerale, spray nasali "Aqua Maris" e "Physiomer", ozonoterapia, cocktail di ossigeno, fangoterapia. Trattamenti in centri termali e di cura (centri climatici e balneari e stagioni calde): idroterapia sottovuoto con acqua di mare non diluita e acqua iodio-bromosa, soluzione di fango, terapia inalatoria dopo lavaggio del rinofaringe con acqua carbonica, soluzione di fango, fitoncidi, oli vegetali, elettroforesi endonasale della soluzione di fango, fototerapia (ad esempio, irradiazione laser del rinofaringe attraverso una guida di luce o nella cavità nasale).

Trattamento farmacologico delle adenoidi

Farmaci linfotropici omeopatici: umckalor, tonsilgon, tonsilotren, yov-malysh in dosaggi correlati all'età secondo diversi schemi per 1-1,5 mesi. L'efficacia del linfomyosot per le adenoidi non è stata dimostrata.

Trattamento chirurgico delle adenoidi

Adenotomia, crio-distruzione, laser- e ultrasuoni del tessuto adenoideo.

Il trattamento delle adenoidi deve essere completo, combinando metodi di intervento locale e generale, soprattutto nei casi avanzati, quando si sviluppa un processo infiammatorio nel tessuto linfoadenoideo e si notano disturbi somatici e psicointellettivi. Questi bambini, secondo le indicazioni, devono essere visitati da un pediatra, uno psicoterapeuta infantile, un endocrinologo, un internista, un audiologo, un foniatra e altri specialisti, in base ai disturbi psicosomatici e funzionali riscontrati.

Il trattamento delle adenoidi è principalmente chirurgico (adenotomia e adenectomia; la differenza tra questi tipi di intervento è che con l'adenotomia viene rimossa solo la tonsilla faringea ipertrofica, mentre con l'adenectomia viene rimosso il tessuto linfoide rimanente sulle pareti laterali del rinofaringe che può essere rimosso), in particolare per le adenoidi di II e III grado.

Quando è indicato il trattamento chirurgico delle adenoidi?

L'adenotomia viene eseguita a qualsiasi età se vi sono le indicazioni appropriate.

Nei neonati, il trattamento chirurgico delle adenoidi è obbligatorio in caso di disturbi respiratori nasali, respiro rumoroso durante il sonno (soprattutto in presenza di stridore respiratorio) e difficoltà di suzione (il bambino si allontana dal seno per "riprendere fiato" o lo rifiuta del tutto). L'intervento chirurgico è indicato anche per adenoiditi ricorrenti, salpingotiti, tracheobronchiti, ecc. Nei bambini di questa fascia d'età che presentano otiti frequenti, lunghi periodi di febbre subfebbrile non spiegabili da altre cause, lunghi periodi di setticemia in assenza di altri focolai infettivi significativi (ad esempio, tonsillite cronica), neurotossicosi (convulsioni, meningismo, alterazioni dei riflessi somatici), l'adenotomia è consentita anche durante una riacutizzazione dell'adenoidite cronica, sotto la "copertura" di farmaci antibatterici appropriati.

I bambini di 5-7 anni sono sottoposti a trattamento chirurgico in caso di difficoltà respiratoria nasale di origine adenoidea, disturbi della fonazione, malattie infiammatorie dell'orecchio medio e loro complicanze; l'adenotomia a questa età viene eseguita anche in caso di adenite cervicale, febbre linfatica o subfebbrile di eziologia non chiara, adenoamigdalite ricorrente, rinite, sinusite, infezioni oculari, laringotracheobronchite, disturbi gastrointestinali, deformazioni dello scheletro facciale e del torace, disturbi riflessi (spasmi laringei ed enuresi notturna, tosse convulsiva parossistica, cefalea, ecc.).

L'adenotomia negli adulti viene eseguita anche nei casi in cui il tessuto linfoadenoideo del rinofaringe è concentrato attorno alle aperture della tuba uditiva e impedisce la guarigione dall'otite catarrale e purulenta, dalla rinosinusite e dalla broncopolmonite cronica.

Alcuni autori stranieri raccomandano che i pazienti di tutte le età (con adenoidi) sottoposti a trattamento chirurgico delle adenoidi si sottopongano ad antrocellulotomia o mastoidectomia per un decorso postoperatorio più favorevole dell'intervento chirurgico principale. Questo vale anche per gli interventi chirurgici sui seni paranasali.

Controindicazioni

L'adenotomia non viene eseguita nei casi in cui la tonsilla faringea, anche se ingrossata, non causi l'adenoidismo e le complicanze sopra descritte. Il trattamento chirurgico delle adenoidi non viene eseguito in presenza di processi infiammatori locali e generali di eziologia banale (adenoidite e tonsillite acute, infezione adenovirale delle vie respiratorie superiori, rinite acuta, ecc.). L'intervento chirurgico viene eseguito 2-3 settimane dopo la fine di queste patologie. L'intervento chirurgico non viene eseguito durante epidemie di malattie infettive, come l'influenza, così come in caso di tubercolosi in fase attiva, presenza di focolai di infezione nella regione dentale e mascellare, sifilide sieropositiva, condizioni scompensate nelle malattie cardiache e renali, emofilia. Il trattamento chirurgico delle adenoidi viene rinviato in caso di altre patologie che possono essere trattate efficacemente. L'asportazione delle adenoidi nei casi di difetti congeniti del palato molle e duro (schisi), nonché nei casi di grave atrofia della mucosa della faringe, preosenosi e ozena portano ad un aggravamento dei disturbi funzionali e trofici della malattia di base.

[ 39 ], [ 40 ], [ 41 ], [ 42 ]

[ 39 ], [ 40 ], [ 41 ], [ 42 ]

Come si esegue l'intervento di adenoidi?

Prima di procedere al trattamento chirurgico delle adenoidi, è necessario prestare molta attenzione alla preparazione preoperatoria, che, secondo le regole generalmente accettate, comprende una serie di attività (purtroppo, queste regole spesso non vengono pienamente rispettate e la preparazione al trattamento chirurgico delle adenoidi viene eseguita secondo un "programma abbreviato", che spesso porta a complicazioni gravi, a volte fatali):

- Raccolgono attentamente l'anamnesi, verificano se il bambino ha sofferto di recente di malattie infettive, se è stato a contatto con bambini malati nelle ultime settimane o se si è trovato in un ambiente epidemicamente pericoloso; se il bambino soffre di emorragie frequenti e ne individuano le caratteristiche ereditarie;

- vengono eseguiti una serie di esami (radiografia del torace, esami del sangue (indicatori clinici ed emostatici generali), esami delle urine, test sierologici per tubercolosi e sifilide e, se indicato, altri studi; vengono esaminati tamponi faringei per la presenza di Cor. difterica;

- il bambino viene visitato da un pediatra per identificare le controindicazioni all'intervento chirurgico, da un dentista e, se indicato, da altri specialisti;

- Se l'operazione è prevista in anestesia generale, il bambino verrà visitato il giorno prima da un anestesista-rianimatore.

Prima dell'intervento chirurgico, molti pediatri otorinolaringoiatri raccomandano un trattamento antisettico profilattico locale per prevenire le complicanze purulente-infiammatorie postoperatorie. A tal fine, 3-4 giorni prima dell'intervento, al bambino viene prescritta una soluzione al 3% di protargol o una soluzione al 20-30% di solfacil sodico (albucid) sotto forma di gocce nasali, e anche 1 settimana prima dell'intervento per migliorare i parametri emostatici - vitamina C, gluconato di calcio, ecc.

La sala operatoria in cui si esegue il trattamento chirurgico delle adenoidi deve essere dotata di tutto il necessario per prestare assistenza in caso di emorragia nasofaringea (tamponamento nasale posteriore, legatura dell'arteria carotide esterna), asfissia (set per reggilingua, intubazione e tracheotomia), shock doloroso e collasso (insieme di farmaci che stimolano l'attività degli apparati cardiovascolare e respiratorio, il sistema ipofisi-surrene, aumento della pressione arteriosa) in accordo con il rianimatore.

Per l'adenotomia sono necessari i seguenti strumenti chirurgici: un boccaglio, un abbassalingua, adenotomi Beckman di due dimensioni, selezionati secondo la regola di V.I. Voyachek (il volume del rinofaringe, la sua larghezza è uguale a due superfici laterali piegate delle falangi distali delle prime dita delle mani), pinze nasali di Luke, forbici lunghe curve e pinze nasofaringee Lube-Barbon per neonati.

Per eseguire un intervento chirurgico in anestesia generale sono necessari mezzi adeguati per l'anestesia tramite intubazione.

Si raccomanda di avvolgere strettamente il bambino in un lenzuolo prima dell'intervento per immobilizzarne gli arti. Il bambino viene fatto sedere sulla coscia sinistra dell'assistente, che gli afferra le gambe con gli stinchi, il torace con la mano destra, tenendogli la mano sinistra e fissandogli la mano destra. La testa del bambino viene fissata con la mano sinistra.

Anestesia

Nei neonati e nei bambini fino a 2-3 anni di età, il trattamento chirurgico delle adenoidi viene eseguito senza anestesia in regime ambulatoriale. Dopo 2-3 anni, alcuni autori raccomandano l'anestesia con maschera a breve termine con etere. Nei bambini più grandi e negli adulti, l'anestesia applicativa viene effettuata lubrificando 3-4 volte le sezioni posteriori della mucosa nasale e la volta del rinofaringe con una soluzione di dicaina all'1-3% o una soluzione di cocaina al 5-10%. L'estremità posteriore del vomere viene anestetizzata con particolare attenzione. Anche la parete posteriore del rinofaringe e la superficie nasofaringea del palato molle vengono anestetizzate. Se per un motivo o per l'altro l'uso dell'anestesia locale è impossibile, l'intervento viene eseguito in anestesia per intubazione.

[ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ]

[ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ]

Tecnica di adenotomia

L'adenotomia si compone di diverse fasi:

- Dopo aver premuto la lingua verso il basso con una spatola angolata, l'anello dell'adenotomo viene inserito dietro il palato molle, mentre l'impugnatura dello strumento viene tenuta in modo che il secondo dito fissi l'asta dell'adenotomo; l'anello dell'adenotomo viene ruotato di 90° rispetto alla superficie della lingua, spostato lungo la spatola in direzione della parete posteriore della faringe e, raggiunto il palato molle, l'anello viene inserito dietro di esso e ruotato nella direzione opposta in modo che la lama assuma una posizione orizzontale e l'arco dell'anello sia rivolto verso l'apertura della bocca, cioè con la parte tagliente rivolta verso la parete posteriore della faringe.

- Un movimento complesso dell'adenotomo (inclinazione dell'impugnatura verso il basso, spostamento simultaneo dell'anello verso l'alto fino alla volta del rinofaringe, pressione dell'arco dell'anello sul vomere senza perdere il contatto con quest'ultimo, sollevamento dell'anello con enfasi sull'angolo formato dal vomere e dalla volta del rinofaringe, leggera inclinazione in avanti della testa del bambino) fornisce una "posizione di partenza".

- Con un rapido movimento lungo la volta del rinofaringe, premendo l'anello dell'adenotomo verso l'alto e all'indietro, le adenoidi vengono recise e, insieme al bisturi, vengono estratte nella cavità orale e quindi nella conca reniforme. Durante il taglio delle adenoidi, l'assistente o il chirurgo stesso inclina la testa del bambino verso il basso, il che garantisce uno stretto contatto della lama con l'oggetto da rimuovere e uno scorrimento fluido del bisturi lungo la parete posteriore del rinofaringe. Non appena le adenoidi vengono rimosse, la testa del bambino viene immediatamente inclinata verso il basso in modo che il sangue, in caso di emorragia profusa ma di breve durata, non penetri nelle vie respiratorie, ma fuoriesca attraverso il naso e la bocca. Talvolta le adenoidi rimosse rimangono sul lembo della mucosa della parete posteriore della faringe e pendono dietro il palato molle. Vengono afferrate con una pinza e recise con le forbici.

- Dopo una pausa determinata dal chirurgo, l'intera procedura viene ripetuta utilizzando un adenotomo più piccolo per completare l'adenotomia "mediale" e rimuovere i residui adenoidi situati lateralmente che ricoprono le aperture nasofaringee della tuba uditiva; a questo scopo, l'adenotomo viene inserito altre due volte. Per prevenire traumi psicologici al bambino, AA Gorlina (1983) raccomanda di muovere l'adenotomo dall'alto verso il basso a zigzag durante la fase di taglio delle adenoidi, ottenendo così una rimozione più completa;

- Al termine dell'intervento chirurgico, al bambino viene chiesto di soffiarsi il naso e viene controllata la qualità della respirazione nasale, tenendo presente (come stabilito prima dell'operazione) che la respirazione nasale potrebbe non migliorare significativamente a causa di cause rinogene (polipi nasali, rinite ipertrofica, curvatura del setto nasale, ecc.). Inoltre, viene eseguito un esame digitale del rinofaringe per verificare l'accuratezza dell'adenotomia. Successivamente, viene eseguito un esame delle adenoidi asportate e confrontato con l'immagine in vivo. Le adenoidi asportate devono essere mostrate ai genitori del bambino in modo che possano verificare la qualità dell'intervento, ma devono anche essere avvertiti che in rari casi, nonostante un intervento ben eseguito, sono possibili recidive.

[ 48 ], [ 49 ], [ 50 ], [ 51 ], [ 52 ]

[ 48 ], [ 49 ], [ 50 ], [ 51 ], [ 52 ]

Complicanze dopo l'adenotomia

Le complicazioni durante e dopo l'adenotomia, sebbene rare, possono causare complicazioni potenzialmente letali ed essere molto difficili da gestire.

La complicanza più comune dopo l'adenotomia è il sanguinamento, che si verifica immediatamente dopo l'operazione o diverse ore dopo. In tutte le altre condizioni favorevoli, la causa di tale sanguinamento è la rimozione incompleta del tessuto adenoideo, che può dipendere dalle seguenti circostanze: discrepanza tra le dimensioni dell'adenotomo e le dimensioni del rinofaringe, posizione non sufficientemente alta del bisturi durante il taglio delle adenoidi, che può essere determinata dalla mancata pressione dell'arco dell'anello sul vomere e dalla pressione non sufficientemente stretta della lama sulla parete posteriore superiore del rinofaringe, e anche se il paziente si alza durante il taglio delle adenoidi. In caso di questo tipo di sanguinamento, è necessario ripetere l'operazione e rimuovere con cautela i resti del tessuto adenoideo e tutti i frammenti di mucosa sulla parete posteriore della faringe con un concotomo. Se il sanguinamento persiste, è necessario eseguire un tamponamento nasale posteriore o adottare altre misure.

Le complicazioni dell'orecchio medio (salpingootite, otite media catarrale e purulenta acuta) sono causate da infezioni tubariche o ematogene. Il trattamento è standard.

Un aumento postoperatorio della temperatura corporea a 37,5-38 °C senza causa apparente non è raro e non dura più di 2 giorni. Se la temperatura è più alta e dura più a lungo, si deve sospettare una sepsi, una difterite, una polmonite o un'esacerbazione della tubercolosi polmonare. Le misure adottate devono essere volte a stabilire la causa dell'ipertermia e a eliminarla.

Il vomito ematico può verificarsi subito dopo l'intervento chirurgico, se il sangue è stato ingerito durante la rimozione delle adenoidi. La comparsa di questo vomito dopo alcune ore indica una ripresa dell'emorragia. Il bambino in questo caso deve essere immediatamente portato in ospedale per determinare la causa di questa complicanza.

Talvolta l'adenotomo rimane incastrato nel rinofaringe, rendendo impossibile completare l'operazione e rimuovere il bisturi nella cavità orale. La causa più comune è l'eccessiva inclinazione della testa durante l'adenoidectomia o la protrusione anomala del tubercolo anteriore della prima vertebra cervicale. Nel primo caso, la testa viene riportata nella posizione iniziale per rimuovere il bisturi. Nel secondo caso, se l'adenotomo non viene rimosso, la testa viene leggermente inclinata e l'ostacolo sul percorso del bisturi viene tagliato con un movimento forzato. Esistono anche casi in cui un anello rotto (bisturi) rimane incastrato nel rinofaringe. Ciò accade quando c'è un difetto di materiale o di progettazione nell'anello o nell'estremità dell'asta dell'adenotomo a cui è saldato il bisturi. In questi casi, senza fretta, l'oggetto metallico rimasto viene palpato con un dito o con una pinza di Mikulich o una pinza di Lube-Barbon inserita nel rinofaringe, afferrato e rimosso con cautela. Un'adenotomia non riuscita viene ripetuta immediatamente oppure, se durante la rimozione di un corpo estraneo fuoriuscito durante l'operazione è stato lesionato il rinofaringe, la ripetizione dell'intervento viene posticipata di 1 mese.

Complicanze traumatiche si verificano in caso di interventi chirurgici bruschi. Ad esempio, con una pressione significativa dell'adenotomo sulla parete posteriore del rinofaringe, la mucosa viene profondamente danneggiata e successivamente può verificarsi una stenosi cicatriziale del rinofaringe. Sinechie e deformazioni cicatriziali del palato molle dopo l'adenotomia si verificano nei bambini con sifilide congenita. Il torcicollo e la rigidità del collo sono rari e si verificano a causa del danno all'aponeurosi e ai muscoli prevertebrali causato dall'adenotomo, con infezione dei tessuti danneggiati e sviluppo di un processo cicatriziale post-infiammatorio. Questa complicanza si verifica nei casi in cui durante il curettage la testa del paziente non viene inclinata in avanti e mal fissata da un assistente, ma al contrario il bambino la devia bruscamente all'indietro, il che aumenta significativamente la lordosi cervicale naturale, la cui convessità ricade sotto la lama dell'adenotomo. Questa complicanza si manifesta con la posizione forzata della testa del bambino, caratterizzata da immobilità ed estensione della testa. Sono stati descritti anche casi di sublussazione dell'atlante; la malattia era chiamata "torcicollo nasofaringeo" o sindrome di Grisel, dal nome del medico francese P. Grisel che la descrisse nel 1930. La sindrome del torcicollo nasofaringeo è caratterizzata dallo spostamento dell'atlante in una posizione di lussazione-rotazione a causa della contrattura monolaterale dei muscoli prevertebrali. Un bambino sottoposto a intervento chirurgico alle adenoidi il giorno prima si sveglia al mattino con la testa girata e inclinata da un lato. La palpazione profonda all'angolo della mandibola provoca dolore acuto nel bambino. Una radiografia delle vertebre cervicali superiori rivela un segno di lussazione-rotazione dell'atlante. L'uso di antibiotici, decongestionanti, idrocortisone e fisioterapia per diversi giorni porta alla guarigione.

Anche un trauma alla mucosa del rinofaringe può causare un'epifaringite atrofica, che si verifica dopo ripetute adenotomie eseguite da diversi specialisti per indicazioni errate.

I risultati dell'intervento sono positivi nella maggior parte dei bambini: la respirazione nasale viene ripristinata, le malattie infiammatorie delle vie respiratorie superiori preesistenti vengono rapidamente eliminate, l'appetito ritorna, l'attività fisica e mentale aumenta e lo sviluppo fisico e intellettuale del bambino si normalizza. Tuttavia, come mostrano le statistiche, le recidive adenoidi si verificano nel 2-3% dei casi, principalmente nei bambini affetti da allergie che si manifestano con asma atonica, edema di Quincke, orticaria, bronchite stagionale, ecc. Di norma, la recidiva adenoidea si verifica con l'asportazione incompleta e non prima di 3 mesi dall'intervento, e si manifesta con un graduale aumento della difficoltà respiratoria nasale e di tutti gli altri segni di adenoidismo osservati prima dell'intervento. L'esecuzione dell'adenotomia sotto controllo visivo in anestesia generale e l'utilizzo di moderne tecniche videochirurgiche riducono drasticamente il numero di recidive.

È importante tenere presente che i bambini sottoposti a adenotomia, anche con una respirazione nasale completamente libera, hanno ancora l'abitudine di tenere la bocca aperta, soprattutto di notte. Per eliminare questa abitudine, questi bambini vengono sottoposti a speciali esercizi di respirazione, a determinate attività educative e, a volte, alla fasciatura della mandibola con una sciarpa.

Se le adenoidi di un bambino vengono trattate ambulatorialmente, il bambino viene lasciato in ospedale per un'ora (sdraiato su un lettino), durante la quale viene visitato periodicamente da un medico o da un infermiere esperto per assicurarsi che non vi siano sanguinamenti, e poi dimesso. A casa, viene prescritto riposo a letto per 2-3 giorni, con l'esclusione di cibi e bevande calde per 7-10 giorni. Nei giorni successivi, l'attività fisica del bambino viene limitata per 2 settimane, gli studenti sono esentati dalle lezioni per 2 settimane e dalle lezioni di educazione fisica per 1 mese. I bambini più grandi e gli adulti, dopo l'asportazione delle adenoidi, vengono ricoverati in ospedale per 3 giorni con riposo a letto e, se indicato, con farmaci sintomatici appropriati. Per facilitare la respirazione nasale e rimuovere le croste sanguinolente che si formano nel periodo postoperatorio, vengono prescritte gocce d'olio nel naso 3-4 volte al giorno.

Trattamento non chirurgico delle adenoidi

Questo trattamento delle adenoidi è solo un metodo ausiliario, complementare al trattamento chirurgico. La sua efficacia in caso di adenoidi sviluppate si limita a ridurre i fenomeni infiammatori e a preparare il terreno per un decorso postoperatorio più favorevole. Nelle fasi iniziali della crescita delle adenoidi (stadio I), questo trattamento può dare risultati positivi solo con un approccio globale e, innanzitutto, con l'eliminazione della causa della malattia. A tal fine, viene eseguito un trattamento antiallergico e desensibilizzante delle adenoidi, vengono rafforzate le funzioni immunitarie dell'organismo, viene eseguito un indurimento sistematico, vengono disinfettati i focolai di infezione e il corpo viene saturo di vitamine A e D e microelementi necessari per lo sviluppo armonioso dell'organismo. L'elioterapia, la terapia UV e, negli ultimi anni, la laserterapia svolgono un ruolo significativo nel trattamento non chirurgico.

Ulteriore gestione

Osservazione da parte di un otorinolaringoiatra, esercizi di respirazione e misure per migliorare la salute.

Maggiori informazioni sul trattamento

Prevenzione

Somministrazione tempestiva di vaccinazioni preventive contro le più comuni malattie infettive infantili, indurimento dell'organismo, diagnosi precoce e trattamento razionale delle malattie infiammatorie delle vie respiratorie superiori e delle adenoiditi, aumento della resistenza immunologica dell'organismo.

Previsione

La prognosi dipende dalle condizioni generali del bambino, contro cui si è sviluppato l'adenoidismo. Se la causa delle adenoidi era un'infezione volgare, con la sua eliminazione e la rimozione delle adenoidi la malattia si arresta. Se la causa dell'iperplasia delle tonsille faringee era una diatesi linfatica, con la rimozione delle adenoidi la malattia sistemica non scompare, ma può manifestarsi con alterazioni simili in altre sedi. La prognosi per le deformazioni facciali che si sono sviluppate nel corso della malattia è determinata dall'età del paziente. Se la rimozione delle adenoidi viene eseguita durante il periodo di sviluppo scheletrico in corso, è possibile una certa correzione della forma del viso, tuttavia questa correzione non raggiunge mai l'effetto definitivo e le alterazioni patomorfologiche insorte a seguito dell'influenza delle adenoidi persistono per tutta la vita.

Con una diagnosi tempestiva e una terapia adeguata, la prognosi è buona in termini di ripristino stabile della respirazione nasale e prevenzione dello sviluppo di malattie concomitanti degli organi interni e degli organi ORL.

[ 63 ]

[ 63 ]