Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Cause e patogenesi dell'ipotiroidismo

Ultima recensione: 06.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

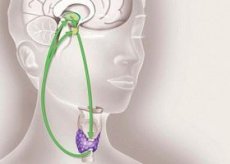

Nella stragrande maggioranza dei casi (90-95%), l'ipotiroidismo è causato da un processo patologico nella tiroide stessa, che riduce il livello di produzione ormonale (ipotiroidismo primario). L'interruzione dell'effetto regolatore e stimolante della tireotropina ipofisaria o del fattore di rilascio ipotalamico (tiroliberina) porta a ipotiroidismo secondario, che è significativamente meno comune dell'ipotiroidismo primario. La questione dell'ipotiroidismo periferico, che si verifica a causa dell'interruzione del metabolismo degli ormoni tiroidei in periferia, in particolare la formazione di T3 inattivo e invertito da T4, o a causa della ridotta sensibilità dei recettorinucleari di organi e tessuti agli ormoni tiroidei, rimane controversa. La questione della degradazione legata all'età del livello di ormoni tiroidei attivi a causa dell'interruzione del metabolismo periferico e dei cambiamenti nella tiroide stessa durante l'invecchiamento rimane controversa. Nello screening della popolazione di età superiore ai 60 anni, in alcuni studi l'ipotiroidismo conclamato è stato rilevato nel 3,4% dei soggetti, l'ipotiroidismo preclinico nel 5,2%, mentre in altri il tasso di rilevamento è stato significativamente inferiore.

La valutazione della funzionalità tiroidea e del suo ruolo in varie sindromi e malattie cliniche può essere complicata da cambiamenti nel metabolismo periferico degli ormoni tiroidei, che portano a una diminuzione dei livelli di T3 in numerose patologie e condizioni, ad esempio nella sindrome nefrosica, nella cirrosi epatica e talvolta durante la gravidanza.

Ovviamente, l'importanza della sindrome da insensibilità periferica agli ormoni tiroidei nella genesi dell'ipotiroidismo è sottovalutata nella pratica clinica reale.

Attualmente, l'ipotiroidismo primario, che si verifica sulla base di una tiroidite autoimmune cronica, è il più comune tra gli adulti. A questo proposito, l'idea del cosiddetto ipotiroidismo idiopatico come principale variante di insufficienza tiroidea spontanea ha subito una significativa trasformazione. Nella tiroidite cronica, il tessuto tiroideo, dopo aver superato la fase di infiltrazione linfoide, si atrofizza gradualmente e viene sostituito da tessuto fibroso. La ghiandola può ridursi di dimensioni, senza subire cambiamenti significativi, e ipertrofizzarsi a causa dell'iperstimolazione compensatoria del TSH (gozzo di Hashimoto).

L'ipotiroidismo primario, in varie combinazioni con danni a ghiandole surrenali, gonadi, paratiroidi e pancreas, e nei giovani e nei bambini con malattie cutanee fungine, alopecia e vitiligine, è noto come sindrome da deficit poliendocrino primario, la cui natura autoimmune è indiscutibile. Allo stesso tempo, oltre ai danni al sistema endocrino, i pazienti possono presentare altre malattie immunitarie (asma bronchiale, anemia perniciosa, gastrite atrofica). L'ipotiroidismo primario si verifica per una serie di ragioni.

- Complicanze del trattamento dopo:

- trattamento chirurgico di varie patologie della tiroide;

- trattamento del gozzo tossico con iodio radioattivo;

- radioterapia per malattie maligne degli organi situati nel collo (linfoma, carcinoma laringeo);

- trattamento scarsamente controllato con agenti tireotossici (mercazolil, litio);

- l'uso di farmaci contenenti iodio, compresi i mezzi di contrasto radiografici;

- assunzione di glucocorticoidi, estrogeni, androgeni, farmaci sulfamidici.

- Lesioni distruttive della tiroide: tumori, infezioni acute e croniche (tiroidite, ascesso, tubercolosi, actinomicosi e, molto raramente, amiloidosi, sarcoidosi, cistinosi).

- Disgenesia (aplasia o ipoplasia) della tiroide dovuta a difetti dello sviluppo intrauterino, solitamente nei neonati e nei bambini di 1-2 anni, spesso associata a sordità e cretinismo. Talvolta il tessuto tiroideo rimanente si trova nella regione sottolinguale-tiroidea e alla radice della lingua. La malformazione tiroidea può essere causata da carenza di iodio nell'ambiente, ipotiroidismo materno non trattato o predisposizione ereditaria.

L'ipotiroidismo secondario si sviluppa in seguito a lesioni infiammatorie, distruttive o traumatiche dell'ipofisi e/o dell'ipotalamo (tumori, emorragie, necrosi, ipofisectomia chirurgica e radiologica) con insufficiente secrezione di TRH e TSH e conseguente riduzione dell'attività funzionale della tiroide. Un disturbo isolato della sintesi del TSH si osserva molto raramente. Più spesso, l'ipotiroidismo secondario si verifica nel contesto di una patologia ipofisaria generale (principalmente del lobo anteriore) ed è associato a ipogonadismo, ipocorticismo ed eccesso di ormone somatotropo.

Patogenesi dell'ipotiroidismo

La patogenesi (soprattutto primaria) dell'ipotiroidismo è determinata da una diminuzione del livello di ormoni tiroidei, che hanno un ampio spettro di influenza sulle funzioni fisiologiche e sui processi metabolici dell'organismo. Di conseguenza, tutti i tipi di metabolismo vengono soppressi, l'utilizzo di ossigeno da parte dei tessuti viene inibito, le reazioni ossidative vengono rallentate e l'attività di vari sistemi enzimatici, lo scambio gassoso e il metabolismo basale vengono ridotti. Il rallentamento della sintesi e del catabolismo delle proteine e delle frazioni proteiche, nonché del processo di eliminazione dall'organismo, porta a un aumento significativo dei prodotti di degradazione proteica negli spazi extravascolari di organi e tessuti, nella pelle, nei muscoli scheletrici e lisci. In particolare, la creatina fosfato si accumula nel miocardio e in altri gruppi muscolari. Allo stesso tempo, il contenuto di acidi nucleici (DNA, RNA) diminuisce, lo spettro proteico del sangue cambia verso un aumento delle frazioni globuliniche e una quantità significativa di albumina si concentra nell'interstizio, modificando la struttura dell'emoglobina. La patogenesi dell'aumento della permeabilità di membrana e transcapillare alle proteine, caratteristico dell'ipotiroidismo, è in gran parte inesplorata. Si ipotizza il possibile coinvolgimento di sostanze vasoattive (ad esempio, l'istamina); un collegamento più probabile è con un rallentamento del drenaggio linfatico, che riduce il ritorno delle proteine al letto vascolare.

Nel cuore, nei polmoni, nei reni, nelle cavità sierose e, soprattutto, in tutti gli strati della pelle, si depositano eccessivamente glicosamminoglicani acidi (GAG), principalmente acido glucuronico e, in misura minore, acido condroitinsolforico. Il livello di glicosamminoglicani nei fibroblasti del sangue, che sono sotto l'influenza diretta degli ormoni tiroidei, aumenta raramente. Studi condotti dagli autori insieme ad A.N. Nazarov hanno dimostrato che il livello di glicosamminoglicani aumenta con la durata della malattia.

L'eccesso di glicosaminoglicani modifica la struttura colloidale del tessuto connettivo, ne aumenta l'idrofilia e lega il sodio, che, in condizioni di drenaggio linfatico difficoltoso, forma mixedema.

Il meccanismo di ritenzione di sodio e acqua nei tessuti può essere influenzato anche dall'eccesso di vasopressina, la cui produzione è inibita dagli ormoni tiroidei, nonché da una diminuzione del livello di fattore natriuretico atriale. Insieme alla tendenza ad aumentare il livello di sodio intracellulare e interstiziale, si osserva una tendenza all'iponatriemia e una diminuzione del grado di concentrazione di potassio intracellulare. Anche la saturazione dei tessuti con ioni calcio liberi diminuisce. L'utilizzo e l'eliminazione dei prodotti della lipolisi rallentano, mentre aumentano i livelli di colesterolo, trigliceridi e beta-lipoproteine.

La carenza di ormone tiroideo inibisce lo sviluppo del tessuto cerebrale e sopprime l'attività nervosa superiore, il che è particolarmente evidente durante l'infanzia. Tuttavia, l'encefalopatia ipotiroidea si sviluppa anche negli adulti, ed è caratterizzata da una riduzione dell'attività mentale e dell'intelligenza, e da un indebolimento dell'attività riflessa condizionata e incondizionata. L'attività fisiologica di altre ghiandole endocrine è limitata, principalmente la corteccia surrenale, che riduce rapidamente la sua funzionalità in caso di ipotermia. Anche il metabolismo periferico dei corticosteroidi e degli ormoni sessuali è compromesso (quest'ultimo porta ad anovulazione). Tuttavia, il livello di catecolamine aumenta compensatoriamente, ma in assenza di ormoni tiroidei, i loro effetti fisiologici non si realizzano a causa della ridotta sensibilità dei recettori beta-adrenergici. Una diminuzione del livello di ormoni tiroidei nel sangue, attraverso il meccanismo del feedback negativo, aumenta la secrezione dell'ormone tireostimolante e spesso di prolattina. Il TSH stimola l'iperplasia compensatoria del tessuto tiroideo, la formazione di cisti, adenomi, ecc.

Il coma ipotiroideo si basa sulla depressione del centro respiratorio e sulla progressiva diminuzione della gittata cardiaca, sull'aumento dell'ipossia cerebrale e sull'ipotermia a causa dell'ipometabolismo generale, con conseguente riduzione della velocità delle reazioni metaboliche basiche e dell'utilizzo dell'ossigeno. Oltre alla depressione del centro respiratorio, la ventilazione polmonare è ostacolata dall'accumulo di secrezioni bronchiali e dalla riduzione del riflesso della tosse. L'anello più importante nella patogenesi, che determina la gravità e la prognosi, è l'ipocorticismo. La perdita di coscienza è solitamente preceduta da un periodo precomatoso, durante il quale i principali sintomi dell'ipotiroidismo si concentrano e si aggravano. In condizioni di grave ipotermia (30 °C e temperature anche inferiori), le funzioni di tutti gli organi interni, principalmente delle ghiandole surrenali, sono ridotte. Tuttavia, la temperatura corporea nel coma ipotiroideo può raramente essere normale. La diagnosi e la diagnosi differenziale possono essere difficili in assenza di una storia di ipotiroidismo o di terapia con iodio radioattivo. È questo tipo di terapia che porta all'ipotiroidismo tardivo, i cui sintomi principali stimolano l'involuzione legata all'età.

Anatomia patologica

La causa della ridotta funzionalità tiroidea è spesso rappresentata dalle sue alterazioni atrofiche, che si manifestano in gradi variabili. In caso di grave atrofia, la ghiandola non pesa più di 3-6 g ed è rappresentata da una capsula ispessita con strati e vasi connettivi ben sviluppati, tra i quali si trovano alcune isole di tessuto tiroideo provenienti da piccoli follicoli con colloide spessa e cellule follicolari piatte o cellule di Hürthle-Ashkenazi. Nello stroma sono presenti alcuni infiltrati linfoidi con una miscela di macrofagi e altre cellule. Talvolta si osserva un'infiltrazione adiposa pronunciata. Tali alterazioni si verificano solitamente nell'ipotiroidismo causato da una compromissione della funzione tireotropa dell'ipotalamo e/o dell'ipofisi.

Se l'ipotiroidismo congenito è causato geneticamente ed è accompagnato dall'incapacità della tiroide di produrre ormoni, si osserva la formazione di un gozzo. La ghiandola aumenta di dimensioni a causa dell'iperplasia e dell'ipertrofia dell'epitelio tiroideo, formando filamenti, gruppi solidi, strutture tubulari e, raramente, follicolari praticamente prive di contenuto. L'epitelio tiroideo è ampio, spesso con citoplasma leggermente vacuolato. I nuclei sono particolarmente ipertrofici. Possono essere giganti e sgradevoli. Tale epitelio prolifera intensamente, il che porta alla rapida crescita del gozzo. La resezione tiroidea subtotale eseguita su questi pazienti spesso risulta non radicale. Il gozzo recidiva rapidamente. La solidificazione e le alterazioni displastiche dell'epitelio tiroideo diventano ancora più pronunciate. Spesso questi casi vengono interpretati come cancro alla tiroide. Tuttavia, l'assenza di fenomeni di angioinvasione e di crescita della capsula della ghiandola non consente di considerare questa patologia come una neoplasia maligna. Le recidive e l'aumentata proliferazione dell'epitelio tiroideo in questi casi sono causate dall'iperstimolazione del TSH. Numerosi adenomi di varie strutture, soprattutto di tipo embrionale, si formano spesso in queste ghiandole.

Nei muscoli scheletrici, l'ipotiroidismo è caratterizzato da ipertrofia di alcune fibre muscolari con scomparsa delle striature trasversali, rottura delle miofibrille, alterazione dell'integrità del sarcolemma, edema di singole fibre e aumento del numero di nuclei con loro ridistribuzione lungo la fibra. Talvolta si osserva infiltrazione linfoplasmacitaria, come nella polimiosite. Tutte queste alterazioni sono caratteristiche del mixedema e sono considerate miopatia mixedematosa.

Nel cuore dei pazienti con mixedema si riscontra spesso edema pericardico e nelle arterie coronarie ateromi multipli. La membrana basale dei capillari miocardici è solitamente notevolmente ispessita.

Spesso la ghiandola pituitaria è ingrossata e in essa si possono rilevare vari cambiamenti: una forte diminuzione della granulazione degli acidofili, un aumento del numero dei basofili debolmente granulati.

La corteccia surrenale è atrofica. L'ipotiroidismo autoimmune può essere associato a un danno autoimmune alla corteccia surrenale (sindrome di Schmidt).

La polineuropatia ipotiroidea è causata principalmente dalla degenerazione neuroassonale, che a sua volta aggrava la miopatia mixedematosa.

L'ipotiroidismo può accompagnare vari tipi di gozzo nodulare, principalmente colloide, e anche l'amiloidosi generalizzata o isolata della tiroide, in cui si verifica un'atrofia del suo parenchima a causa del deposito massivo di amiloide nella membrana basale dei follicoli e nello stroma della ghiandola.

[

[