Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Diagnosi dell'osteoartrite: scintigrafia con radioisotopi e termografia

Ultima recensione: 06.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La scintigrafia radioisotopica delle articolazioni viene eseguita utilizzando radiofarmaci osteotropici (pirofosfato, fosfone, marcati con 99mTc ). Questi farmaci si accumulano attivamente nelle aree in cui è attivo il metabolismo osseo e del collagene. Si accumulano in modo particolarmente intenso nei tessuti articolari infiammati, come si evince dalle scintigrafie articolari.

Il metodo della scintigrafia radioisotopica viene utilizzato per la diagnosi precoce dell'artrite, l'individuazione delle fasi subcliniche del danno articolare e la diagnosi differenziale delle lesioni infiammatorie e degenerative.

Per la diagnosi precoce di alterazioni patologiche articolari, e per il rilevamento di infiammazione reattiva, è possibile utilizzare la scintigrafia scheletrica con pirofosfato marcato con 99mTc. In presenza di sinovite reattiva, si osserva iperfissazione con distribuzione diffusa del radioisotopo. Nelle aree ipovascolari delle epifisi ossee, le scintigrafie nelle zone ischemiche mostrano una diminuzione dell'accumulo del radiofarmaco, mentre nelle aree di maggiore vascolarizzazione, corrispondenti ad aree di rimodellamento osseo, l'accumulo risulta uniformemente aumentato. Confrontando i dati della scintigrafia con i risultati della flebografia intraossea e della misurazione della pressione intraossea, si è osservato che la stasi venosa e l'aumento della pressione nel canale midollare si combinano con un assorbimento anormalmente elevato del radiofarmaco. In questo caso, il grado di assorbimento è direttamente proporzionale allo stadio del processo degenerativo-distrofico. L'analisi della distribuzione del radionuclide nella coxartrosi ha rivelato un aumento dell'accumulo del composto marcato nelle aree di maggiore carico, principalmente nelle pareti delle cisti e degli osteofiti, nonché nelle aree di nuova formazione ossea.

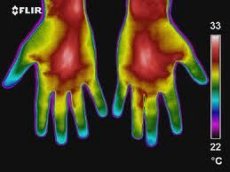

In senso lato, la termografia è una registrazione grafica del campo termico degli oggetti, ovvero il loro campo di radiazione infrarossa, prodotta con vari metodi. Un termogramma è un'immagine bidimensionale fissa del campo di temperatura di una parte o dell'intero corpo del soggetto.

La termografia è un esame diagnostico ausiliario che deve essere interpretato in modo unificato con i dati clinici, di laboratorio e anamnestici ottenuti secondo l'algoritmo diagnostico. Secondo LG Rosenfeld e coautori (1988), i principali vantaggi della termografia sono:

- Sicurezza assoluta. Il corpo umano non è esposto a radiazioni o danni. Sono possibili studi multipli sullo stesso soggetto.

- Velocità dell'esame. A seconda del tipo di termografo, l'esame dura da 1 a 4 minuti. Il tempo necessario per l'equilibrio tra la temperatura cutanea del paziente e l'aria ambiente (15 minuti) può essere significativamente ridotto se la sala termografica è adeguatamente attrezzata.

- Elevata precisione. Il gradiente di temperatura minimo registrato tra due punti a una distanza di un millimetro è di 0,1 °C. Tale precisione consente una diagnosi topica preliminare della lesione.

- Possibilità di scegliere una sequenza di procedure di ricerca sicure per le donne incinte e i bambini.

- Possibilità di valutazione simultanea dello stato funzionale di più apparati corporei (con termografia panoramica).

Un punto fondamentale per l'esecuzione accurata della termografia è la corretta attrezzatura dello studio, nonché la preparazione del paziente all'esame. Lo studio deve creare le condizioni per stabilizzare l'impatto dei fattori ambientali sull'apparecchiatura termodiagnostica e sul paziente. A tale scopo, porte e finestre sono coperte da spesse tende fotoprotettive. Le possibili fonti di radiazioni IR (batterie del riscaldamento centralizzato) sono schermate. Si raccomanda di mantenere una temperatura di 22±1 °C nella sala d'esame, poiché a temperature più elevate si verifica una diminuzione del contrasto dei termogrammi e a temperature più basse i pazienti sviluppano vasocostrizione, che riduce drasticamente il contenuto informativo della metodica. L'umidità relativa nello studio deve essere compresa tra il 40 e il 70%. La velocità del flusso d'aria nella stanza non deve superare 0,15-0,2 m/s. Una stanza chiusa dotata di aria condizionata soddisfa questi requisiti.

In caso di patologie articolari di diversa localizzazione, è opportuno seguire le seguenti regole per preparare il paziente all'esame termografico:

A. Arti superiori:

- Le mani devono essere pulite, togliere lo smalto dalle unghie.

- Nel giorno precedente l'esame non usare creme, non assumere fisioterapia, vasodilatatori o vasocostrittori.

- Durante l'esame, le mani vengono liberate dagli indumenti e posizionate su un tavolo.

B. Arti inferiori:

- Le gambe vengono liberate da eventuali bende o impacchi e vengono esposte per consentire alla pelle di adattarsi alla temperatura ambiente.

- Non assumere farmaci né sottoporsi a fisioterapia nel giorno precedente l'esame.

- La sera prima è necessario fare un pediluvio per rimuovere il sebo e l'epidermide esfoliata; rimuovere lo smalto dalle unghie.

- Il paziente viene esaminato in posizione supina o, più raramente, in posizione eretta.

Lo studio dovrebbe essere preceduto da un periodo di adattamento alla temperatura, che negli adulti è di 10-15 minuti. Poiché gli indicatori di temperatura del corpo umano cambiano durante il giorno ogni 3-4 ore con fluttuazioni di 0,2-0,4 °C, si raccomanda di condurre contemporaneamente studi comparativi (dinamici). È inoltre necessario tenere presente che la temperatura corporea massima nelle persone sane si registra dopo 15-16 ore.

L'interpretazione corretta dei termogrammi richiede la conoscenza della fisiologia generale, dell'anatomia e di specializzazioni mediche. Normalmente, una persona sana presenta zone di ipertermia e ipotermia, causate da diverse cause. La comparsa di zone di ipertermia può essere causata da:

- aumento del metabolismo in un dato organo o tessuto durante un certo periodo di tempo (ad esempio, le ghiandole mammarie durante l'allattamento),

- "effetto cavità" (aree delle orbite, ombelico, piega interglutea, zone ascellari, inguinali, spazi interdigitali, superfici mediali degli arti inferiori avvicinate o arti superiori premuti strettamente contro il corpo).

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

Caratteristiche topografiche dei termogrammi normali

Il dorso e la colonna vertebrale presentano termogrammi con termotopografia omogenea, con lieve ipertermia nella parte media della regione lombare. Talvolta si osserva una moderata ipertermia dello spazio interscapolare.

Nel termogramma del dorso si possono distinguere 4 zone costanti di ipertermia:

- nella proiezione dei processi spinosi, a partire dal livello della colonna toracica media; la larghezza della prima zona è leggermente maggiore nelle regioni toracica inferiore e lombare superiore rispetto alla lombare inferiore,

- nella proiezione della piega interglutea,

- due zone simmetriche nella proiezione delle articolazioni sacroiliache (laterale e leggermente al di sopra della piega interglutea),

- nella proiezione dei reni (aree di ipertermia disposte simmetricamente e di intensità non uniforme).

La sindrome radicolare lombosacrale determina una diminuzione della temperatura cutanea della gamba nella zona di innervazione di questa radice di 0,7-0,9 °C con contemporanea lieve ipertermia del segmento a livello dei corrispondenti rami connettivi del tronco simpatico. Il blocco con novocaina della radice interessata normalizza la temperatura superficiale del dermatomero adeguato dell'arto e diminuisce la temperatura del segmento nella regione lombosacrale di 0,2-0,3 °C. 10-12 minuti dopo il completamento del blocco con novocaina o trimecaina dei nodi simpatici lombari, la temperatura cutanea del piede e della parte inferiore della gamba del lato corrispondente aumenta di 0,7-0,9 °C, con una durata di 2-3 minuti.

La temperatura media della pelle nella zona della schiena e della colonna vertebrale è di 33,5-34,2 °C.

Arti superiori

Le immagini termografiche di entrambi gli arti superiori sono caratterizzate da simmetria, anche se secondo G.M. Frolov e coautori (1979) si nota una leggera asimmetria termica degli arti superiori, causata dallo sviluppo predominante dell'arto destro o sinistro o dalla differenza nella pressione arteriosa.

Le zone di ipertermia sui termogrammi degli arti superiori sono normalmente individuate nell'area dei fasci vascolari: superficie interna della spalla, articolazione del gomito, avambraccio, regione ascellare. L'ipotermia relativa è caratteristica della superficie esterna della spalla e dell'avambraccio, delle dita (rispetto ai palmi). Nella zona del primo dito della mano, negli spazi interdigitali, lungo le grandi vene del dorso della mano, si nota un'ipertermia moderata. La temperatura media della pelle nella zona degli arti superiori (ad eccezione delle dita) è di 31,2-32,6 °C, mentre nelle dita è di 27,2-28,6 °C.

Arti inferiori

Anche l'imaging termografico di entrambi gli arti inferiori è simmetrico. Nel terzo superiore e medio della tibia si individuano zone di ipertermia marcata, mentre nell'area dell'articolazione del ginocchio, nel terzo inferiore della tibia e nel piede si notano aree di ipotermia.

I termogrammi della superficie dorsale dei piedi mostrano un quadro eterogeneo con una tendenza dell'ipertermia a diminuire dall'alto verso il basso: si individua una zona di ipotermia nella zona delle dita. Sulla superficie plantare dei piedi, l'intensità dell'ipertermia è più pronunciata lungo il bordo mediale, soprattutto nella proiezione dell'arco plantare. Si registrano zone di ipotermia lungo il bordo laterale e nella zona delle dita.

Sul retro delle cosce, si determina una zona di marcata ipotermia in proiezione glutea e una zona di ipertermia nel terzo superiore delle cosce, nella fossa poplitea e nel terzo superiore delle tibie. Le tibie sono caratterizzate da una tendenza a diminuire l'intensità dell'ipertermia in direzione distale. Si determina una zona di ipotermia sopra il tendine d'Achille. Il valore medio della temperatura cutanea negli arti inferiori (ad eccezione delle dita dei piedi) è di 32,1-32,4 °C, mentre per le dita dei piedi è di 23,3-23,9 °C.

L'analisi e l'elaborazione dei termogrammi vengono effettuate secondo le seguenti caratteristiche termografiche:

- rilevamento dell'asimmetria termica,

- studio dell'area di una sezione asimmetrica (zona di ipo- o ipertermia): dimensioni, grado di omogeneità, caratteristiche dei confini, ecc.

- determinazione del gradiente di temperatura e calcolo del suo coefficiente, che esprime il rapporto tra la differenza di temperatura tra i punti e la distanza tra essi,

- determinazione della temperatura assoluta massima, minima e media di sezioni simmetriche,

- determinazione dell'indice termografico (TI), che è il rapporto tra la somma delle temperature corrispondenti a ciascun campo isotermo e l'area totale della zona di asimmetria termica patologica.

Normalmente l'indice termografico varia da 4,62 a 4,94, con una media di 4,87.

Secondo NK Ternovoy e coautori (1988), nell'osteoartrosi del primo stadio radiografico secondo NS Kosinskaya, si osserva un'asimmetria termica delle articolazioni, una zona di ipotermia al di sopra dell'area articolare che si trasforma gradualmente in una zona di ipertermia al di sopra e al di sotto dei segmenti dell'arto. Il gradiente di temperatura nella zona di ipotermia è di 0,6+0,2 °C.

I termogrammi dei pazienti con osteoartrosi di stadio II-III mostrano un'asimmetria termica, una zona di ipertermia al di sopra dell'articolazione interessata di entità e gravità variabili, che indica ipervascolarizzazione dell'articolazione e infiammazione asettica della membrana sinoviale dell'articolazione e del tessuto paraarticolare. Il gradiente di temperatura dell'articolazione patologicamente alterata è di 1±0,2 °C.

In caso di trattamento efficace, il termogramma è caratterizzato da una diminuzione dell'asimmetria termica, da una diminuzione dell'intensità dell'ipertermia e dal calo del gradiente termico a 0,4-0,8 °C.

Presso il Centro ucraino di reumatologia è stato condotto uno studio sulla relazione tra i dati ottenuti dalla termografia computerizzata remota (RCT), dalla radiografia e dall'ecografia delle articolazioni del ginocchio affette da osteoartrite.

Lo studio ha coinvolto 62 pazienti con osteoartrite del ginocchio che soddisfacevano i criteri di classificazione ACR (1986), inclusi 43 donne (69,4%) e 19 uomini (30,6%) di età compresa tra 47 e 69 anni (media 57,4±6,2 anni) che erano malati da 1,5 a 12 anni (media 5,6±2,6 anni). Lesioni monoarticolari delle articolazioni del ginocchio sono state rilevate in 44 pazienti (71%), bilaterali in 18 (29%), quindi, in totale, sono state esaminate 80 articolazioni del ginocchio nei pazienti del gruppo principale. Lo stadio radiografico 1 secondo Kellgren e Lawrence è stato diagnosticato in 23 pazienti (28,8%), II in 32 pazienti (40%), III in 19 (23,8%) e IV in 6 pazienti (7,4%). A scopo di confronto, sono state utilizzate 54 radiografie delle articolazioni del ginocchio di 27 individui, che costituivano il gruppo di controllo, nella cui anamnesi non erano presenti dati su lesioni traumatiche o di altro tipo alle articolazioni del ginocchio, così come a vasi, tessuti molli, ossa e altre articolazioni degli arti inferiori. Tra i 27 individui del gruppo di controllo, 18 (66,7%) erano donne e 9 (33,3%) uomini di età compresa tra 31 e 53 anni (in media 41,5 + 4,9 anni).

L'esame radiografico delle articolazioni del ginocchio è stato eseguito in proiezione anteroposteriore utilizzando il metodo standard. La classificazione dei criteri radiografici dell'osteoartrosi da 0 a 3 gradi (riduzione dell'altezza dello spazio articolare e osteofitosi) è stata eseguita utilizzando l'Atlante di classificazione dell'osteoartrosi delle articolazioni del ginocchio di Y. Nagaosa et al. (2000).

Per l'esecuzione della DCT con la termocamera Raduga-1, abbiamo seguito le raccomandazioni di LG Rosenfeld (1988). Sul termogramma dell'articolazione del ginocchio, sono state selezionate due aree simmetriche di 35x35 mm, corrispondenti alle porzioni mediale e laterale del segmento tibiofemorale dell'articolazione del ginocchio (TFKJ), dove è stata determinata la temperatura media. Per l'elaborazione matematica dei risultati della DCT, l'indice di gradiente di temperatura è stato determinato utilizzando la formula:

ATm = Tm - Trm e ATl = Tl - Trl,

Dove AT è il gradiente di temperatura, Tm e Tl sono le temperature delle aree nella proiezione delle regioni mediale e laterale del TFKS, Trm e Trl sono i valori di riferimento delle temperature delle aree nella proiezione delle regioni mediale e laterale del TFKS, ottenuti durante l'esame di individui sani nel gruppo di controllo.

Tutti i soggetti esaminati sono stati sottoposti a ecografia delle articolazioni del ginocchio utilizzando il dispositivo SONOLINE Omnia (Siemens) con sensore lineare 7.5L70 (frequenza 7,5 MHz) in modalità "ortho" in posizioni standard. Sono state valutate le condizioni delle superfici articolari ossee (inclusa la presenza di "lassamento" dello strato corticale e dei suoi difetti), degli spazi articolari, dei tessuti molli periarticolari, della presenza di versamento, delle alterazioni dell'apparato legamentoso e di alcuni altri parametri.

Nei pazienti del gruppo principale sono stati studiati anche i segni clinici della sindrome articolare. A tale scopo, è stato utilizzato l'indice algofunzionale di Lequesne (LAI) per la gravità della gonartrosi, determinato dalla natura della sindrome dolorosa (momento dell'insorgenza, distanza massima percorsa senza dolore), durata della rigidità mattutina, ecc. La gravità della gonartrosi è stata codificata in punti (1-4 - debole, 5-7 - moderata, 8-10 - grave, 11-13 - significativamente grave, oltre 14 - grave). L'intensità della sindrome dolorosa è stata valutata utilizzando la scala analogica visiva del dolore (VAS), dove l'assenza di dolore corrisponde a 0 mm e il dolore massimo a 100 mm.

L'analisi statistica dei risultati ottenuti è stata eseguita utilizzando il programma informatico STATGRAPHICS plus v.3. Durante l'analisi di correlazione, il coefficiente di correlazione r < 0,37 indicava la presenza di una relazione debole, 0,37 < r < 0,05 - moderata, 0,5 < r < 0,7 - significativa, 0,7 < r < 0,9 - forte e r > 0,9 - molto forte. Il valore p < 0,05 è stato considerato affidabile.

L'esame clinico dei pazienti ha rivelato una gonartrosi lieve in 8 (12,9%), moderata in 13 (20,9%), grave in 21 (33,9%), significativamente grave in 15 (24,2%) e fortemente grave in 5 (8,1%) pazienti. Nove pazienti (14,5%) non hanno lamentato dolore alle articolazioni colpite, mentre altri 53 (85,5%) hanno valutato l'intensità del dolore secondo la scala VAS da 5 a 85 mm. In 38 (61,2%) pazienti è stata riscontrata una limitazione dell'ampiezza di movimento da 75 a 125°, mentre in 19 (30,6%) pazienti è stato riscontrato un aumento dell'ampiezza di estensione da 5 a 20°.

Caratteristiche cliniche della sindrome articolare nei pazienti esaminati con osteoartrite

Indicatore |

M±sg |

AFI Lekena |

8,87±3,9 |

Il TUO dolore, mm |

35,48±23,3 |

Gamma di flessione, ° (normale 130-150°) |

128.15+20 |

Campo di estensione, ° (normale 0") |

3,23±5,7 |

L'analisi dei termogrammi dell'articolazione del ginocchio nei pazienti con osteoartrosi esaminati ha mostrato che, in media, il DTM era di 0,69±0,26 °C e il DTL era di 0,63±0,26 °C (p=0,061). L'analisi di correlazione ha rivelato una relazione statisticamente significativa tra il DTM e tutti i parametri clinici studiati, nonché tra il DTL e l'indice di Leken (AFI), la valutazione del dolore tramite la scala VAS e l'intervallo di flessione.

Conducendo un'analisi di correlazione, è stata riscontrata una relazione diretta statisticamente significativa tra il gradiente di temperatura nella giunzione tibiale mediale e una diminuzione dell'altezza dello spazio articolare nella regione mediale, nonché l'osteofitosi nelle regioni mediale e laterale, mentre il gradiente di temperatura della giunzione tibiale laterale era correlato solo a una diminuzione dell'altezza dello spazio articolare e all'osteofitosi nella giunzione tibiale laterale.

Secondo i dati ecografici, nei pazienti affetti da osteoartrosi è stato riscontrato un restringimento dello spazio articolare dovuto a una diminuzione dell'altezza della cartilagine articolare (posizione trasversale del sensore), a escrescenze ossee (osteofiti) e/o difetti della superficie articolare delle ossa, ad alterazioni della membrana sinoviale e alla presenza di versamento nell'articolazione, ad alterazioni dei tessuti molli paraarticolari (tutte le posizioni). Le alterazioni delle superfici dello strato corticale della superficie articolare delle ossa (irregolarità, formazione di difetti superficiali) sono state registrate già nelle fasi iniziali della malattia (stadio I) e hanno raggiunto la loro massima espressione negli stadi III-IV.

Il versamento articolare è stato registrato in 28 pazienti (45,16%), principalmente negli stadi II e III dell'osteoartrosi, localizzato principalmente nel recesso superiore (32,3% dei pazienti nella parte laterale dello spazio articolare (17,7%), meno frequentemente nel recesso mediale (9,7%) e nel recesso posteriore (3,2%). Il versamento presentava un'ecostruttura anecogena omogenea in condizioni di sintomi clinici di durata fino a 1 mese e, nei pazienti con segni clinici di infiammazione persistente, non omogenea con inclusioni di dimensioni e densità eco variabili. Lo spessore della membrana sinoviale era aumentato in 24 pazienti (38,7%) e il suo ispessimento irregolare è stato registrato in 14 di essi. La durata media della malattia in questo gruppo era più lunga che nel totale (6,7±2,4 anni) e nei pazienti con ispessimento irregolare della membrana sinoviale era ancora più lunga (7,1 + 1,9 anni). Pertanto, le caratteristiche La sinovite rifletteva la durata della malattia e la gravità del decorso al momento dell'esame. I dati che confrontavano i risultati della TC a cellule T e dell'ecografia sono degni di nota.

In base ai dati dell'analisi di correlazione, si osserva una relazione diretta forte o molto forte tra il gradiente di temperatura nella giunzione trave-tibiale mediale e laterale, da un lato, e il versamento articolare e l'ispessimento della membrana sinoviale, secondo i dati ecografici, dall'altro. Una relazione più debole è stata riscontrata tra la presenza di escrescenze ossee nell'area mediale della giunzione trave-tibiale (dati ecografici) e il gradiente di temperatura in tutte le aree articolari esaminate.

È stata riscontrata una correlazione tra i dati della DCT, da un lato, e le caratteristiche cliniche della sindrome articolare nei pazienti con osteoartrosi esaminati, lo stadio radiografico della malattia e i risultati ecografici, dall'altro. I dati ottenuti indicano l'opportunità di utilizzare un insieme di metodi diagnostici strumentali, tra cui radiografia, DCT ed ecografia, che forniscono un volume maggiore di informazioni sullo stato dei tessuti non solo intra-articolari, ma anche extra-articolari.