Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Fibrosi del retroperitoneo

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La fibrosi retroperitoneale è una malattia rara caratterizzata da una crescita eccessiva di tessuto fibroso dietro la superficie esterna posteriore dello stomaco e dell'intestino, ovvero nello spazio retroperitoneale. Il tessuto fibroso è ruvido, denso e cresce nella zona tra la colonna vertebrale e organi come pancreas, reni, ureteri, ecc. Quando la crescita è grave, viene esercitata una pressione su questi organi, che porta a patologie e sintomi secondari.

La fibrosi retroperitoneale ha anche un altro nome: malattia di Ormond. Questo nome deriva dal fatto che fu l'urologo Dr. Ormond a descrivere per primo la malattia a metà del secolo scorso, associandola a un processo infiammatorio aspecifico del tessuto retroperitoneale. Esistono anche altri termini meno comuni: peritonite fibrosa, fibrosi retroperitoneale, ecc.

Epidemiologia

La fibrosi retroperitoneale viene diagnosticata più spesso negli uomini di età compresa tra 40 e 60 anni, ma può manifestarsi anche a qualsiasi altra età. L'incidenza della malattia, a seconda del sesso, è di 2:1 (uomini e donne).

La causa della fibrosi retroperitoneale è riscontrabile solo nel 15% dei casi. Nel complesso, la malattia è considerata relativamente rara. Uno studio finlandese ha rilevato una prevalenza di 1,4 ogni 100.000 abitanti e un'incidenza di 0,1 ogni 100.000 persone-anno. [ 1 ] Tuttavia, un altro studio ha riportato un'incidenza più elevata, pari a 1,3 ogni 100.000. [ 2 ]

Nell'infanzia la patologia si manifesta solo in casi isolati.

La fibrosi retroperitoneale è prevalentemente bilaterale, sebbene si verifichino anche lesioni monolaterali. La localizzazione più comune del processo patologico è la zona delle vertebre lombari IV-V, ma la patologia può diffondersi a tutta l'area, dalla curvatura inferiore della colonna vertebrale alla regione ureteropelvica.

Quando il focolaio patologico raggiunge grandi dimensioni, possono essere interessate l'aorta e la vena cava inferiore.

Le cause fibrosi retroperitoneale

Gli esperti non sono ancora riusciti a individuare le cause esatte della fibrosi retroperitoneale. Si presume che la malattia sia dovuta a reazioni infiammatorie o immunitarie. Alcuni medici associano la patologia a patologie sistemiche del tessuto connettivo. Il criterio patogenetico di base individuato è l'aumentata espressione del complesso IgG4 da parte delle plasmacellule.

La fibrosi retroperitoneale spesso diventa una patologia secondaria causata da una serie di possibili cause:

- Malattie che colpiscono i reni, gli ureteri o altre strutture situate in stretta prossimità del tessuto retroperitoneale.

- Processi tumorali maligni, tra cui il cancro del retto, il carcinoma della prostata, il cancro della vescica.

- Processi infettivi (brucellosi, tubercolosi, toxoplasmosi).

- Reflusso della pelvi renale, trauma renale con stravaso di urina.

- Traumi addominali, emorragie interne, malattie linfoproliferative, linfoadenectomia, colectomia, interventi aortici.

- Radioterapia mirata agli organi addominali e pelvici.

- Uso a lungo termine di preparati a base di ergot, nonché bromocriptina, idralazina, metildopa, dosi elevate di antibiotici e beta-bloccanti.

- Intolleranza allergica ai farmaci, casi di reazione di ipersensibilità a farmaci e sostanze chimiche.

Il ruolo della predisposizione ereditaria non è completamente escluso: in particolare, alcuni casi di sviluppo di fibrosi retroperitoneale sono stati associati alla presenza del marcatore leucocitario umano HLA-B27. Altre possibili associazioni genetiche sono attualmente in fase di studio.

Fattori di rischio

Esistono diversi fattori noti che possono portare alla formazione di fibrosi retroperitoneale. Tra questi:

- processi maligni tumorali;

- infiammazione cronica del pancreas;

- epatite cronica;

- tubercolosi della colonna vertebrale;

- danni da radiazioni;

- lesioni alla cavità lombare e addominale, emorragie interne;

- intossicazione (chimica, medicinale).

In molti pazienti non è possibile riscontrare alcuna associazione con alcun fattore. In questi casi, si dice che la fibrosi retroperitoneale sia di origine idiopatica.

Patogenesi

Nella stragrande maggioranza dei casi, lo sviluppo di fibrosi retroperitoneale è associato alla presenza di plasmacellule linfocitarie che producono IgG4. La malattia è spesso di natura sistemica, poiché si osservano alterazioni fibrose anche nei linfonodi, nel pancreas e nelle strutture ipofisarie. Si osservano edema tumorale degli organi colpiti, reazione sclerotica fibrosa e infiltrazione linfoplasmatica di varia intensità. Il processo fibrotico porta alla compressione dell'uretere e della rete vascolare (sanguigna e linfatica), nonché dei reni. [ 3 ]

In alcuni casi, la formazione di fibrosi retroperitoneale è causata dalla comparsa di tumori maligni. La crescita di tessuto fibroso si osserva sullo sfondo della presenza di cellule maligne nello spazio retroperitoneale, o con la comparsa di linfoma, sarcoma, in presenza di metastasi da altri organi. [ 4 ]

L'infiltrato fibroso è rappresentato da linfociti multipli, plasmacellule linfocitarie, macrofagi e, meno frequentemente, neutrofili. Le strutture proinfiammatorie sono incorporate in cluster di collagene che si uniscono in prossimità di piccoli vasi. La malattia è classificata come IgG4-correlata se è presente un pattern fibroso moiré, infiltrazione eosinofila e flebite obliterante. Le cellule del tessuto mieloide sono degranulate e si osserva una reazione infiammatoria-fibrosa attiva. [ 5 ]

Sintomi fibrosi retroperitoneale

Il quadro clinico della fibrosi retroperitoneale è spesso caratterizzato dai seguenti sintomi:

- vago dolore all'addome, al fianco, nella parte bassa della schiena, nella zona inguinale;

- temperatura elevata periodicamente, che poi si normalizza e risale, spesso accompagnata da brividi;

- gonfiore della parte inferiore del corpo;

- disturbi venosi, tromboflebite;

- a volte – aumento della pressione sanguigna;

- emaciazione;

- diarrea, nausea, indigestione, aumento della formazione di gas e altri sintomi dispeptici;

- attacco di colica renale;

- disturbi urinari (più spesso: disuria, ematuria);

- sensazione di pesantezza alle gambe, forte stanchezza.

I sintomi principali della fibrosi retroperitoneale sono causati dal deterioramento della circolazione sanguigna nella cavità addominale. Il quadro clinico iniziale può includere i seguenti segni:

- dolore sordo all'addome o alla schiena, con impossibilità di determinarne una localizzazione chiara;

- dolore al fianco, all'arto inferiore;

- gonfiore e pallore di uno o entrambi gli arti inferiori.

Con il progredire della malattia, il dolore addominale diventa intenso e compaiono altri sintomi:

- perdita di appetito;

- emaciazione;

- aumento della temperatura;

- nausea, dispepsia;

- mancanza di minzione;

- annebbiamento della coscienza.

I segni di insufficienza renale possono svilupparsi più tardi. [ 6 ]

Primi segni

Il primo sintomo più comune nei pazienti con fibrosi retroperitoneale è un dolore sordo e costante all'addome, alla parte bassa della schiena o all'ipocondrio destro e sinistro. Il dolore si irradia all'inguine, ai genitali esterni e alle gambe. Lo stadio iniziale della patologia può manifestarsi con un moderato aumento della temperatura e della leucocitosi, nonché con un aumento della VES.

I segni che indicano la compressione delle strutture tubulari retroperitoneali compaiono gradualmente: si sviluppano ipertensione arteriosa, pielonefrite, idronefrosi. L'insufficienza renale cronica compare un po' più tardi: in un periodo da 4 settimane a due anni. L'ostruzione ureterale parziale o completa si verifica in circa l'80% dei pazienti e si sviluppa oligo o anuria nel 40% dei casi. [ 7 ]

Fasi

I sintomi clinici della fibrosi retroperitoneale dipendono dallo stadio del processo patologico. Di norma, la malattia è caratterizzata da uno sviluppo lento, con progressione graduale. Nel corso della sua storia clinica, la malattia attraversa le seguenti fasi:

- Il periodo iniziale dello sviluppo della malattia.

- Periodo attivo caratterizzato dalla diffusione del processo cellulare e fibroso alle strutture retroperitoneali.

- Il periodo di compressione delle masse fibrose delle strutture coinvolte nel processo patologico. [ 8 ]

Forme

È consuetudine distinguere tra fibrosi retroperitoneale primaria (idiopatica) e lesioni secondarie. Gli specialisti sottolineano l'origine autoimmune della fibrosi retroperitoneale idiopatica. La patologia secondaria si sviluppa solitamente a seguito di altre diverse condizioni e patologie dolorose:

- tumori maligni;

- lesioni infettive;

- patologie epatiche croniche;

- malattie dell'intestino, del pancreas;

- patologie urogenitali;

- lesioni tubercolari della colonna vertebrale;

- varie intossicazioni (anche indotte da farmaci). [ 9 ]

La fibrosi retroperitoneale idiopatica primaria inizia più spesso nel tessuto retroperitoneale che circonda i vasi iliaci, con ulteriore diffusione al promontorio sacrale e all'ilo renale. [ 10 ]

Complicazioni e conseguenze

Ogni secondo paziente con fibrosi retroperitoneale sviluppa ipertensione, si nota compressione degli ureteri con ulteriore sviluppo di insufficienza renale. [ 11 ]

Le complicazioni remote possono includere:

- accumulo eccessivo di liquido nella cavità addominale (ascite);

- disturbi vascolari (flebite, trombosi);

- idrocele negli uomini;

- ostruzione dei dotti biliari, ittero;

- ostruzione intestinale;

- compressione della colonna vertebrale, compressione dei nervi spinali, interruzione dell'afflusso di sangue al midollo spinale.

Molte complicazioni possono avere esiti fatali. In particolare, processi patologici a carico degli ureteri possono provocare pielonefrite, idronefrosi e insufficienza renale cronica. Circa il 30% dei pazienti presenta alterazioni atrofiche renali, tra cui alterazioni aortiche, che possono portare alla formazione di un aneurisma.

Diagnostica fibrosi retroperitoneale

La fibrosi retroperitoneale è difficile da diagnosticare. In primo luogo, la malattia è relativamente rara. In secondo luogo, non presenta sintomi specifici e si presenta sotto forma di diverse altre patologie. I risultati degli esami di laboratorio non sono specifici. Molto spesso, ai pazienti viene prescritto un trattamento errato e impreciso: invece della fibrosi retroperitoneale, vengono trattati per patologie urologiche e gastroenterologiche non correlate a processi fibrotici. Nel frattempo, la malattia peggiora e si diffonde, peggiorando la prognosi.

Per sospettare la presenza di fibrosi retroperitoneale in un paziente, il medico deve attenersi al seguente algoritmo diagnostico:

- Gli esami di laboratorio mostrano le seguenti alterazioni patologiche:

- aumento dei livelli dei marcatori proinfiammatori (VES, proteina C-reattiva);

- un aumento delle IgG4 superiore a 135 mg/dl sullo sfondo di segni istologici.

- Per valutare la funzionalità renale è obbligatorio studiare i livelli di urea, creatinina e velocità di filtrazione glomerulare.

- L'analisi delle urine può rivelare ematuria, proteinuria e basso peso specifico.

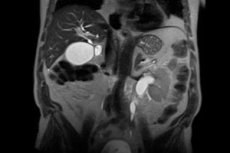

- La diagnostica strumentale dovrebbe includere tecniche di visualizzazione come la risonanza magnetica per immagini e la tomografia computerizzata. La diagnostica computerizzata consente di distinguere tra fibrosi idiopatica e secondaria. L'esame ecografico è necessario per confermare lo stadio iniziale del processo patologico, per ottenere le caratteristiche dell'idronefrosi e per identificare alterazioni dell'aorta. Il mezzo di contrasto viene utilizzato per ottenere risultati più chiari. La tomografia a emissione di positroni viene prescritta per identificare malattie infettive, infiammatorie e maligne nascoste.

- Una biopsia è indicata per chiarire la diagnosi. La fase iniziale dello sviluppo del processo fibrotico è caratterizzata dal riscontro di tessuto ipervascolarizzato con infiltrato linfocitario perivascolare e macrofagi con inclusioni lipidiche. Nella fase avanzata dello sviluppo della fibrosi retroperitoneale, si riscontra una caratteristica massa avascolare priva di struttura cellulare.

Diagnosi differenziale

I sintomi di un ascesso retroperitoneale hanno spesso molto in comune con altre condizioni patologiche, in particolare con le patologie urologiche:

- idronefrosi bilaterale (idropisia renale);

- stenosi ureterali (restringimento anomalo del canale);

- acalasia degli ureteri (displasia neuromuscolare).

La differenza principale tra la fibrosi retroperitoneale e le patologie sopra menzionate è l'ostruzione degli ureteri nella zona della loro intersezione con i vasi iliaci: al di sopra di questa intersezione si nota una dilatazione degli ureteri, mentre al di sotto non si rilevano alterazioni.

Chi contattare?

Trattamento fibrosi retroperitoneale

Il trattamento della fibrosi retroperitoneale dipende dalla localizzazione esatta della patologia, dalle sue dimensioni, dal grado di compressione degli organi interni e dalla presenza di una componente infettiva. Poiché la malattia è rara e ha un'eziologia poco compresa, attualmente non esiste un unico standard terapeutico. Non esiste una definizione chiara del ruolo della terapia conservativa e del metodo chirurgico ottimale.

L'entità del trattamento farmacologico dipende generalmente dalla causa sottostante la fibrosi retroperitoneale. Ad esempio, la fibrosi da intossicazione scompare dopo che l'agente tossico ha cessato di agire. Se si tratta di un processo tumorale maligno, il trattamento è appropriato.

La forma idiopatica di fibrosi retroperitoneale viene curata in molti pazienti con l'uso di immunosoppressori e farmaci proteolitici. A seconda delle indicazioni, si utilizzano terapie antinfiammatorie, antibatteriche, disintossicanti e sintomatiche. La chirurgia può essere prescritta in caso di sviluppo di patologie acute o se la terapia farmacologica risulta inefficace.

Se viene diagnosticata una pielonefrite cronica, viene prescritta una terapia idonea per la malattia.

Trattamento chirurgico

Ai pazienti con fibrosi retroperitoneale in fase iniziale senza chiare indicazioni al trattamento chirurgico viene prescritta una terapia farmacologica con l'uso di corticosteroidi e farmaci proteolitici.

Tuttavia, molto spesso è necessario ricorrere al trattamento chirurgico: l'operazione è chiamata ureterolisi e consiste nel liberare gli ureteri dal tessuto fibroso circostante. In alcuni pazienti vengono mostrate resezioni dell'uretere e successiva imposizione di anastomosi, trapianto del segmento di intestino tenue o utilizzo di protesi. [ 12 ], [ 13 ]

Negli stadi avanzati, con idronefrosi marcata e sviluppo di pielonefrite cronica, la chirurgia plastica ricostruttiva viene eseguita contemporaneamente all'asportazione del canale urinario mediante pielo-nefropielostomia, nefrostomia a puntura sotto osservazione ecografica. Dopo l'intervento chirurgico, al paziente viene prescritto un supporto corticosteroideo a lungo termine, necessario per sopprimere la crescita fibrosa. Il farmaco di scelta è solitamente il cortisolo 25 mg al giorno per 8-12 settimane.

Una dose iniziale di prednisone di 1 mg/kg al giorno (dose massima 80 mg/giorno) viene solitamente somministrata per circa 4-6 settimane. La dose può quindi essere gradualmente ridotta nell'arco di 1-2 anni a seconda della progressione della malattia. Se la malattia non risponde adeguatamente alla sola terapia steroidea, è possibile utilizzare immunosoppressori in concomitanza con gli steroidi. Gli agenti che sono stati utilizzati con apparente successo in case report e serie di casi includono azatioprina, metotrexato, micofenolato mofetile, ciclofosfamide, ciclosporina. [ 14 ] Inoltre, vengono utilizzati farmaci che accelerano il riassorbimento (Lidase, Longidaza). [ 15 ], [ 16 ]

Prevenzione

Non è stata sviluppata una prevenzione specifica della fibrosi retroperitoneale, a causa delle cause poco chiare della malattia. Ciò vale soprattutto per le forme idiopatiche. La fibrosi retroperitoneale secondaria può essere prevenuta nella maggior parte dei casi seguendo queste raccomandazioni:

- abbandonare le cattive abitudini, non fumare, non abusare di alcol;

- evitare situazioni stressanti, sovraccarichi fisici ed emotivi;

- non mangiare troppo, non morire di fame, mangia poco a poco più volte al giorno;

- dare la preferenza ad alimenti di alta qualità di origine vegetale e animale, rifiutare i prodotti semilavorati, il fast food, i cibi grassi e salati, i cibi affumicati;

- osservare le norme igieniche, lavarsi regolarmente i denti, lavarsi le mani prima di mangiare, dopo essere stati in strada e dopo essere andati in bagno;

- trascorrere più tempo all'aria aperta e mantenersi fisicamente attivi;

- evitare traumi addominali;

- Se compaiono sintomi, consultare un medico e non automedicarsi;

- dopo un intervento chirurgico addominale, seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni e le raccomandazioni del medico;

- evitare l'ipotermia e il surriscaldamento del corpo;

- bere abbastanza acqua pulita ogni giorno;

- Durante i pasti, fate attenzione a masticare bene il cibo, non fatevi distrarre dalle conversazioni, dal computer, ecc.

La nostra salute dipende in larga misura dal nostro stile di vita. Pertanto, seguire queste semplici regole contribuirà a sostenerla e preservarla per molti anni.

Previsione

La fibrosi retroperitoneale è una malattia rara e difficile da diagnosticare, che spesso causa un inizio ritardato del trattamento e una prolungata inefficacia della terapia farmacologica. Spesso, i pazienti vengono erroneamente trattati per altre patologie simili o sottoposti a terapia mirata per eliminare complicanze già sviluppate, come ipertensione arteriosa, processi tumorali, enterocolite cronica, colecistopancreatite, lesioni ulcerative dello stomaco e del duodeno, pielonefrite, idronefrosi, insufficienza renale cronica, anuria, ecc.

L'inizio precoce del trattamento può migliorare significativamente la prognosi della patologia. La fibrosi retroperitoneale nelle fasi precoci di sviluppo risponde bene al trattamento con corticosteroidi, ma la terapia dovrebbe essere prescritta prima dello sviluppo di processi fibrotici irreversibili. Il tasso di recidiva dopo l'interruzione del trattamento varia da meno del 10 al 30%, sebbene una serie abbia riportato un tasso di recidiva superiore al 70%. [ 17 ] La malattia avanzata viene trattata solo con intervento chirurgico e la mortalità dipende dal grado di ostruzione e dalle complicanze ad essa associate.

La fibrosi retroperitoneale è una malattia rara caratterizzata da una crescita eccessiva di tessuto fibroso dietro la superficie esterna posteriore dello stomaco e dell'intestino, ovvero nello spazio retroperitoneale. Il tessuto fibroso è ruvido, denso e cresce nella zona tra la colonna vertebrale e organi come pancreas, reni, ureteri, ecc. Quando la crescita è grave, viene esercitata una pressione su questi organi, che porta a patologie e sintomi secondari.

La fibrosi retroperitoneale ha anche un altro nome: malattia di Ormond. Questo nome è dovuto al fatto che fu l'urologo Dr. Ormond a descrivere per primo la malattia a metà del secolo scorso e ad associarla a un processo infiammatorio aspecifico del tessuto retroperitoneale. Esistono anche altri termini meno comuni: peritonite fibrosa, fibrosi retroperitoneale, ecc. [ 18 ]