Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Laringoscopia

Ultima recensione: 06.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La laringoscopia è il principale tipo di esame della laringe. La difficoltà di questo metodo risiede nel fatto che l'asse longitudinale della laringe si trova ad angolo retto rispetto all'asse della cavità orale, motivo per cui la laringe non può essere esaminata con il metodo tradizionale.

L'esame della laringe può essere effettuato con l'ausilio di uno specchio laringeo (laringoscopia indiretta), mediante il quale l'immagine laringoscopica viene specchiata, oppure con l'ausilio di speciali direttoscopi progettati per la laringoscopia diretta.

Laringoscopia indiretta

Nel 1854, il cantante spagnolo Garcia (figlio) Manuel Patricio Rodríguez (1805-1906) inventò un laringoscopio per laringoscopia indiretta. Per questa invenzione, gli fu conferita la laurea in medicina nel 1855. Va tuttavia notato che il metodo della laringoscopia indiretta era noto da pubblicazioni precedenti, a partire dal 1743 (il glotoscopio dell'ostetrico Levert). Successivamente, Dozzini (Francoforte, 1807), Sem (Ginevra, 1827) e Babynston (Londra, 1829) riportarono di dispositivi simili che funzionavano secondo il principio del periscopio e consentivano l'esame speculare dell'interno della laringe. Nel 1836 e nel 1838, il chirurgo lionese Baums presentò uno specchio laringeo che corrispondeva esattamente a quello moderno. Nel 1840, Liston utilizzò uno specchio simile a quello del dentista per esaminare la laringe in una patologia che ne causava il gonfiore. L'ampia diffusione del laringoscopio Garcia nella pratica medica si deve al neurologo dell'ospedale viennese L. Turck (1856). Nel 1858, il professore di fisiologia di Pest (Ungheria) Schrötter utilizzò per la prima volta l'illuminazione artificiale e uno specchio rotondo concavo con un foro al centro (riflettore di Schrötter) per la laringoscopia indiretta, con una testa di Kramer rigida e verticale adattata. In precedenza, la luce solare riflessa da uno specchio veniva utilizzata per illuminare laringe e faringe.

Le moderne tecniche di laringoscopia indiretta non sono diverse da quelle utilizzate 150 anni fa.

Si utilizzano specchi laringei piatti di vari diametri, fissati a un'asta stretta inserita in un'impugnatura speciale con un bloccaggio a vite. Per evitare l'appannamento dello specchio, questo viene solitamente riscaldato con una lampada ad alcol, tenendo la superficie dello specchio rivolta verso la fiamma, o in acqua calda. Prima di inserire lo specchio nella cavità orale, se ne controlla la temperatura toccando la superficie metallica posteriore con la pelle del dorso della mano. La laringoscopia indiretta viene solitamente eseguita in posizione seduta, con il corpo del paziente leggermente inclinato in avanti e la testa leggermente inclinata all'indietro. Se sono presenti protesi dentarie rimovibili, queste vengono rimosse. La tecnica della laringoscopia indiretta richiede determinate competenze e un addestramento adeguato. L'essenza della tecnica è la seguente: il medico afferra l'impugnatura con lo specchio fissato con la mano destra, come una penna, in modo che la superficie dello specchio sia rivolta verso il basso. Il paziente apre bene la bocca e tira fuori la lingua il più possibile. Il medico afferra la lingua avvolta in una garza con il primo e il terzo dito della mano sinistra e la tiene in posizione protrusa; contemporaneamente, con il secondo dito della stessa mano, solleva il labbro superiore per una migliore visione della regione faringea, dirige un fascio di luce nella cavità orale e vi inserisce uno specchio riscaldato. La superficie posteriore dello specchio viene premuta contro il palato molle, spostandolo indietro e verso l'alto. Per evitare il riflesso dell'ugola del palato molle sullo specchio, che interferisce con la visione della laringe, quest'ultimo deve essere completamente coperto da uno specchio. Quando si inserisce lo specchio nella cavità orale, non toccare la radice della lingua e la parete posteriore della faringe, per non causare un riflesso faringeo. Il manico e il manico dello specchio poggiano sull'angolo sinistro della bocca e la sua superficie deve essere orientata in modo da formare un angolo di 45° con l'asse della cavità orale. Il flusso luminoso diretto verso lo specchio e riflesso da esso nella laringe illumina quest'ultima e le corrispondenti strutture anatomiche. Per esaminare tutte le strutture della laringe, l'angolazione dello specchio viene modificata manipolando l'impugnatura in modo da esaminare in modo uniforme lo spazio interaritenoideo, le aritenoidi, le pliche vestibolari, le corde vocali, i seni piriformi, ecc. Talvolta è possibile esaminare lo spazio sottoglottico e la superficie posteriore di due o tre anelli tracheali. La laringe viene esaminata durante la respirazione calma e forzata del soggetto, quindi durante la fonazione dei suoni "i" ed "e". Quando questi suoni vengono pronunciati, i muscoli del palato molle si contraggono e la protrusione della lingua aiuta a sollevare l'epiglottide e ad aprire lo spazio sopraglottico per l'esame. Contemporaneamente, si verifica la chiusura fonatoria delle corde vocali. L'esame della laringe non dovrebbe durare più di 5-10 secondi; un esame ripetuto viene eseguito dopo una breve pausa.

Talvolta l'esame della laringe mediante laringoscopia indiretta può causare notevoli difficoltà. I fattori ostruzionistici includono un'epiglottide infantile, leggermente mobile, che blocca l'ingresso della laringe; un riflesso faringeo pronunciato (incontrollabile), più spesso osservato in fumatori, alcolisti e neuropatici; una lingua spessa e "ribelle" e un frenulo corto; uno stato comatoso o soporoso della persona esaminata e una serie di altre cause. Un ostacolo all'esame della laringe è la contrattura dell'articolazione temporo-mandibolare, che si verifica in caso di ascesso peritonsillare o artrite, così come in caso di parotite, flemmone del cavo orale, frattura della mandibola o trisma causati da alcune malattie del sistema nervoso centrale. L'ostacolo più comune alla laringoscopia indiretta è un riflesso faringeo pronunciato. Esistono alcune tecniche per sopprimerlo. Ad esempio, al soggetto viene chiesto di contare mentalmente numeri di due cifre all'indietro per distrarsi, oppure di stringere le mani con le dita piegate e tirarle con tutta la forza, oppure di tenere a freno la lingua. Questa tecnica è necessaria anche quando il medico deve avere entrambe le mani libere per eseguire determinate manipolazioni all'interno della laringe, come la rimozione di un fibroma sulla corda vocale.

In caso di riflesso faringeo incontrollabile, si utilizza l'anestesia per via endoscopica della radice della lingua, del palato molle e della parete posteriore della faringe. È preferibile la lubrificazione piuttosto che l'aerosol dell'anestetico, poiché quest'ultimo provoca un'anestesia che si diffonde alla mucosa del cavo orale e della laringe, causando spasmi di quest'ultima. La laringoscopia indiretta è quasi impossibile nei bambini piccoli, pertanto, se è necessario un esame obbligatorio della laringe (ad esempio, in caso di papillomatosi), si utilizza la laringoscopia diretta in anestesia.

Immagine della laringe durante la laringoscopia indiretta

L'immagine della laringe durante la laringoscopia indiretta è molto caratteristica e, poiché è il risultato di un'immagine speculare dell'immagine reale e lo specchio è posizionato a un angolo di 45° rispetto al piano orizzontale (principio del periscopio), l'immagine si trova sul piano verticale. Con questa disposizione dell'immagine endoscopica visualizzata, le sezioni anteriori della laringe sono visibili nella parte superiore dello specchio, spesso coperte a livello della commessura dall'epiglottide; le sezioni posteriori, comprese le aritenoidi e lo spazio interaritenoideo, sono visualizzate nella parte inferiore dello specchio.

Poiché la laringoscopia indiretta consente l'esame della laringe con il solo occhio sinistro, ovvero monocularmente (cosa che può essere facilmente verificata chiudendolo), tutti gli elementi della laringe sono visibili su un unico piano, sebbene le corde vocali si trovino 3-4 cm sotto il bordo dell'epiglottide. Le pareti laterali della laringe sono visualizzate nettamente accorciate e come di profilo. Dall'alto, cioè frontalmente, è visibile parte della radice della lingua con la tonsilla linguale, quindi l'epiglottide di colore rosa pallido, il cui bordo libero si solleva durante la fonazione del suono "i", liberando la cavità laringea per la visualizzazione. Direttamente sotto l'epiglottide, al centro del suo bordo, a volte si può osservare un piccolo tubercolo - tuberculum cpiglotticum - formato dalla branca dell'epiglottide. Al di sotto e dietro l'epiglottide, divergendo dall'angolo della cartilagine tiroidea e della commessura alle cartilagini aritenoidee, si trovano le corde vocali di colore biancastro-perlescente, facilmente identificabili per i loro caratteristici movimenti tremolanti, che reagiscono sensibilmente anche a un minimo tentativo di fonazione. Durante la respirazione a riposo, il lume della laringe ha la forma di un triangolo isoscele, i cui lati laterali sono rappresentati dalle corde vocali; l'apice sembra appoggiare contro l'epiglottide ed è spesso coperto da essa. L'epiglottide rappresenta un ostacolo all'esame della parete anteriore della laringe. Per superare questo ostacolo, si utilizza la posizione di Turco, in cui la persona esaminata getta indietro la testa e il medico esegue la laringoscopia indiretta in piedi, come se procedesse dall'alto verso il basso. Per una migliore visualizzazione delle sezioni posteriori della laringe, si utilizza la posizione di Killian, in cui il medico esamina la laringe dal basso (sedendo su un ginocchio di fronte al paziente) e il paziente inclina la testa verso il basso.

Normalmente, i bordi delle corde vocali sono uniformi e lisci; in inspirazione, divergono leggermente; durante un'inspirazione profonda, le corde vocali divergono al massimo e diventano visibili gli anelli superiori della trachea, e talvolta persino la carena tracheale. In alcuni casi, le corde vocali presentano una tonalità rossastra opaca con una fine rete vascolare. Negli individui magri, di corporatura astenica con un pomo d'Adamo pronunciato, tutti gli elementi interni della laringe risaltano più nettamente, i confini tra tessuti fibrosi e cartilaginei sono ben differenziati.

Nelle regioni superolaterali della cavità laringea, le pliche vestibolari, di colore rosa e più voluminose, sono visibili sopra le corde vocali. Sono separate da queste ultime da spazi più evidenti negli individui magri. Questi spazi costituiscono l'ingresso ai ventricoli laringei. Lo spazio interaritenoideo, che corrisponde alla base della fessura triangolare della laringe, è delimitato dalle cartilagini aritenoidee, visibili come due ispessimenti a forma di clava ricoperti da una mucosa rosa. Durante la fonazione, si possono osservare ruotare l'una verso l'altra con le loro porzioni anteriori, avvicinando le corde vocali ad esse aderenti. La mucosa che ricopre la parete posteriore della laringe diventa liscia quando le cartilagini aritenoidee divergono durante l'inspirazione; durante la fonazione, quando le cartilagini aritenoidee si avvicinano, si raccoglie in piccole pieghe. In alcuni individui, le cartilagini aritenoidee sono così adiacenti da sovrapporsi. Dalle cartilagini aritenoidee, le pliche ariepiglottiche si estendono verso l'alto e in avanti, raggiungendo i margini laterali dell'epiglottide e, insieme a essa, formando il limite superiore dell'ingresso della laringe. Talvolta, in presenza di mucosa subatrofica, si possono osservare piccole elevazioni al di sopra delle cartilagini aritenoidee nello spessore delle pliche ariepiglottiche; queste sono le cartilagini cornicolate; lateralmente a queste si trovano le cartilagini cuneiformi. Per esaminare la parete posteriore della laringe, si utilizza la posizione di Killian, in cui il paziente inclina la testa verso il petto e il medico esamina la laringe dal basso verso l'alto, inginocchiato di fronte al paziente o in piedi.

La laringoscopia indiretta rivela anche altre strutture anatomiche. Pertanto, sopra l'epiglottide, anzi di fronte ad essa, sono visibili le fosse epiglottiche formate dalla piega glosso-epiglottica laterale e separate dalla piega glosso-epiglottica mediale. Le porzioni laterali dell'epiglottide sono collegate alle pareti della faringe tramite le pieghe faringo-epiglottiche, che ricoprono l'ingresso dei seni piriformi della parte laringea della faringe. Durante l'espansione della glottide, il volume di questi seni diminuisce e, durante il restringimento della glottide, il loro volume aumenta. Questo fenomeno si verifica a causa della contrazione dei muscoli interaritenoidei e ariepiglottici. È di grande importanza diagnostica, poiché la sua assenza, soprattutto da un lato, è il segno più precoce di infiltrazione tumorale di questi muscoli o dell'insorgenza di danno neurogeno a essi associato.

Il colore della mucosa laringea deve essere valutato in base all'anamnesi della malattia e ad altri segni clinici, poiché normalmente non è costante e spesso dipende dal fumo, dal consumo di alcol e dall'esposizione a rischi professionali. Negli individui ipotrofici (astenici) con corporatura astenica, il colore della mucosa laringea è solitamente rosa pallido; nei normostenici - rosa; negli individui obesi, pletorici (iperstenici) o nei fumatori, il colore della mucosa laringea può variare dal rosso al cianotico senza segni evidenti di malattia di questo organo.

Laringoscopia diretta

La laringoscopia diretta consente di esaminare le strutture interne in un'immagine diretta e di eseguire diverse manipolazioni sulle sue strutture in un intervallo piuttosto ampio (rimozione di polipi, fibromi, papillomi con metodi convenzionali, criochirurgici o laser), nonché di eseguire intubazioni d'urgenza o programmate. Il metodo fu introdotto nella pratica da M. Kirshtein nel 1895 e successivamente migliorato più volte. Si basa sull'uso di un direttoscopio rigido, la cui introduzione nel laringofaringe attraverso la cavità orale è possibile grazie all'elasticità e alla flessibilità dei tessuti circostanti.

Indicazioni per la laringoscopia diretta

Le indicazioni per la laringoscopia diretta sono numerose e in continua crescita. Questo metodo è ampiamente utilizzato in otorinolaringoiatria pediatrica, poiché la laringoscopia indiretta nei bambini è pressoché impossibile. Per i bambini piccoli, viene utilizzato un laringoscopio monoblocco con manico non rimovibile e spatola fissa. Per adolescenti e adulti, vengono utilizzati laringoscopi con manico rimovibile e piastra spatolare retrattile. La laringoscopia diretta viene utilizzata quando è necessario esaminare parti della laringe difficilmente visibili con la laringoscopia indiretta: i ventricoli, la commissura, la parete anteriore della laringe tra la commissura e l'epiglottide, lo spazio sottoglottico. La laringoscopia diretta consente varie manipolazioni diagnostiche endolaringee, nonché l'inserimento di un tubo di intubazione nella laringe e nella trachea durante l'anestesia o l'intubazione in caso di ventilazione meccanica di emergenza.

Controindicazioni alla procedura

La laringoscopia diretta è controindicata in caso di grave stenosi respiratoria, gravi alterazioni del sistema cardiovascolare (difetti cardiaci scompensati, grave ipertensione e angina), epilessia con bassa soglia convulsiva, lesioni delle vertebre cervicali che non consentono la rotazione della testa all'indietro e aneurisma aortico. Controindicazioni temporanee o relative includono malattie infiammatorie acute della mucosa del cavo orale, della faringe e della laringe, emorragie da faringe e laringe.

Tecnica della laringoscopia diretta

Di grande importanza per l'esecuzione efficace della laringoscopia diretta è la scelta individuale del modello di laringoscopio appropriato (Jackson, Undritz, Brunings Mezrin, Zimont, ecc.), che viene determinata da numerosi criteri: lo scopo dell'intervento (diagnostico o chirurgico), la posizione del paziente in cui si prevede di eseguire la laringoscopia, la sua età, le caratteristiche anatomiche del distretto maxillo-facciale e cervicale e la natura della patologia. L'esame viene eseguito a digiuno, salvo casi di urgenza. Nei bambini piccoli, la laringoscopia diretta viene eseguita senza anestesia, nei bambini più piccoli in anestesia, nei bambini più grandi in anestesia o in anestesia locale con adeguata premedicazione, come negli adulti. Per l'anestesia locale, possono essere utilizzati vari anestetici topici in combinazione con sedativi e anticonvulsivanti. Per ridurre la sensibilità generale, la tensione muscolare e la salivazione, al paziente viene somministrata una compressa di fenobarbital (0,1 g) e una compressa di sibazon (0,005 g) 1 ora prima della procedura. 30-40 minuti prima, vengono somministrati per via sottocutanea 0,5-1,0 ml di una soluzione all'1% di promedolo e 0,5-1 ml di una soluzione allo 0,1% di solfato di atropina. 10-15 minuti prima della procedura, viene somministrata un'anestesia applicativa (2 ml di una soluzione al 2% di dicaina o 1 ml di una soluzione al 10% di cocaina). 30 minuti prima della premedicazione specificata, per evitare uno shock anafilattico, si raccomanda di somministrare per via intramuscolare 1-5 ml di una soluzione all'1% di dimedrome o 1-2 ml di una soluzione al 2,5% di diprazina (pipolfen).

La posizione del paziente può variare ed è determinata principalmente dalle sue condizioni. L'esame può essere eseguito in posizione seduta, sdraiata sulla schiena, meno frequentemente su un fianco o a pancia in giù. La posizione più comoda per il paziente e per il medico è quella sdraiata. È meno faticosa per il paziente, impedisce alla saliva di fluire nella trachea e nei bronchi e, in presenza di un corpo estraneo, ne impedisce la penetrazione nelle parti più profonde delle vie respiratorie inferiori. La laringoscopia diretta viene eseguita nel rispetto delle norme di asepsi.

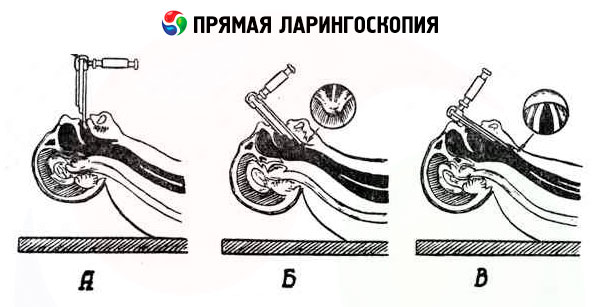

La procedura si compone di tre fasi:

- avanzamento della spatola verso l'epiglottide;

- facendolo passare attraverso il bordo dell'epiglottide in direzione dell'ingresso della laringe;

- il suo avanzamento lungo la superficie posteriore dell'epiglottide fino alle corde vocali.

La prima fase può essere realizzata in tre varianti:

- con la lingua sporgente, tenuta ferma con una garza dall'assistente del medico o dall'esaminatore stesso;

- con la lingua nella posizione normale nella cavità orale;

- quando si inserisce una spatola dall'angolo della bocca.

In tutte le varianti della laringoscopia diretta, il labbro superiore viene sollevato. La prima fase si completa premendo la radice della lingua verso il basso e spostando la spatola fino al bordo dell'epiglottide.

Nella seconda fase, l'estremità della spatola viene leggermente sollevata, posizionata dietro il bordo dell'epiglottide e avanzata di 1 cm; successivamente, l'estremità della spatola viene abbassata, coprendo l'epiglottide. In questo caso, la spatola preme sugli incisivi superiori (la pressione non deve essere eccessiva). La corretta direzione di avanzamento della spatola è confermata dalla comparsa di corde vocali biancastre nel campo di frizione dietro le cartilagini aritenoidee, che si estendono angolarmente da esse.

Avvicinandosi alla terza fase, la testa del paziente viene ulteriormente inclinata all'indietro. La lingua, se tenuta all'esterno, viene rilasciata. L'esaminatore aumenta la pressione della spatola sulla radice della lingua e sull'epiglottide (vedere la terza posizione - direzione delle frecce) e, mantenendosi sulla linea mediana, posiziona la spatola verticalmente (con il paziente in posizione seduta) e lungo l'asse longitudinale della laringe (con il paziente in posizione sdraiata). In entrambi i casi, l'estremità della spatola è diretta lungo la parte centrale della fessura respiratoria. In questo caso, la parete posteriore della laringe entra per prima nel campo visivo, poi le corde vestibolari e vocali e i ventricoli laringei. Per una migliore visualizzazione delle sezioni anteriori della laringe, la radice della lingua deve essere premuta leggermente verso il basso.

Tra i tipi particolari di laringoscopia diretta rientra la cosiddetta laringoscopia in sospensione proposta da Killian, di cui un esempio è il metodo Seifert. Attualmente, il principio Seifert viene utilizzato quando la pressione sulla radice della lingua (condizione principale per l'introduzione della spatola nella laringe) viene esercitata tramite la contropressione di una leva appoggiata su un apposito supporto metallico o sul torace della persona in esame.

Il vantaggio principale del metodo Seifert è che libera entrambe le mani del medico, il che è particolarmente importante durante interventi chirurgici endolaringei lunghi e complessi.

I moderni laringoscopi stranieri per la laringoscopia in sospensione e supporto sono sistemi complessi, che includono spatole di varie dimensioni e set di vari strumenti chirurgici, specificamente adattati per la chirurgia endolaringea. Questi sistemi sono dotati di dispositivi tecnici per la ventilazione artificiale infettiva, l'anestesia iniettiva e speciali apparecchiature video, che consentono di eseguire interventi chirurgici utilizzando un microscopio operatorio e uno schermo televisivo.

[

[