Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Osteoblastoclastoma

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

I casi di malattie oncologiche sono in costante aumento nel mondo. Tra le lesioni del sistema scheletrico, l'osteoblastoclastoma (tumore a cellule giganti, osteoclastoma) è il più frequente – un processo tumorale benigno incline alla malignità, in grado di danneggiare una varietà di ossa scheletriche. [ 1 ] Il quadro clinico primario della malattia procede inosservato, ma col tempo, il gonfiore di una separata area ossea attira l'attenzione: il tumore aumenta gradualmente, in modo indolore. Il trattamento della patologia è chirurgico e prevede la rimozione dell'osteoblastoclastoma all'interno dei tessuti sani. Con un trattamento tempestivo, l'esito della malattia è considerato incoraggiante. [ 2 ]

Epidemiologia

La prima descrizione dettagliata di questo tumore fu fornita dal chirurgo francese August Nelaton nel XIX secolo. La formazione a cellule giganti fu inclusa nella categoria delle osteodistrofie fibrose. La patologia fu chiamata con diversi termini: tumore bruno, gigantoma, osteoclastoma, osteodistrofia fibrosa locale, sarcoma a cellule giganti. Il termine osteoblastoclastoma fu introdotto nella terminologia medica dal professor Rusakov.

Oggi, gli specialisti non hanno dubbi sull'origine tumorale dell'osteoblastoclastoma, considerato una delle neoplasie ossee più comuni. La malattia si manifesta negli uomini e nelle donne con una frequenza approssimativamente uguale. Esistono descrizioni di patologie familiari ed ereditarie.

L'osteoblastoclastoma può svilupparsi a quasi tutte le età. Sono noti casi di tumore diagnosticato sia in neonati di un anno che in anziani di 70 anni. Secondo le statistiche, quasi il 60% dei pazienti con questa neoplasia ha un'età compresa tra i 20 e i 30 anni.

L'osteoblastoclastoma appartiene alla categoria dei tumori solitari, solitamente singoli. Raramente tali focolai si sviluppano in tessuti ossei adiacenti. La lesione si diffonde più spesso alle ossa lunghe tubulari (quasi il 75% dei casi), mentre le ossa piccole e piatte sono colpite un po' meno frequentemente.

Le ossa lunghe tubulari sono colpite principalmente nell'area dell'epimetafisi (nell'infanzia, nell'area della metafisi). Non si osserva crescita tumorale nei tessuti della cartilagine articolare ed epifisaria. Meno frequentemente, la patologia colpisce l'area della diafisi (meno dell'1% dei casi).

L'osteoblastoclastoma delle ossa facciali rappresenta oltre il 20% di tutti i tumori riscontrati in questa sede.

Gli specialisti medici distinguono tra osteoblastoclastoma maligno e benigno. La patologia maligna è rara in età pediatrica.

Le cause osteoclastomi

I medici non possono indicare una causa univoca e univoca per lo sviluppo dell'osteoblastoclastoma. Si ritiene che la comparsa della patologia possa essere influenzata da:

- processi infiammatori che interessano l'osso e il periostio;

- lesioni traumatiche o lesioni ripetute nella stessa zona dell'osso;

- irradiazioni ripetute;

- interruzione della formazione ossea durante il periodo prenatale.

In circa sette casi su dieci, l'osteoblastoclastoma colpisce le ossa lunghe tubulari, ma può diffondersi ai tendini e ai tessuti molli circostanti.

Se la patologia si sviluppa nell'area maxillo-facciale, la causa più frequente è una lesione ossea o un processo infettivo, ad esempio dopo un'estrazione o un'estirpazione dentale. Meno frequentemente, la comparsa di una neoplasia si riscontra nell'area del perone e della tibia, delle costole e della colonna vertebrale.

Le donne spesso soffrono di lesioni alle articolazioni di mani, piedi, femori e ginocchia, con la formazione di un tumore tenosinoviale a cellule giganti diffuso. Tale tumore si presenta come una formazione densa tra i tessuti molli, localizzata in prossimità dei tendini. Gradualmente, il processo si diffonde all'osso articolare, danneggiandolo e distruggendolo.

In generale, le cause dell'osteoblastoclastoma sono considerate le seguenti:

- cambiamenti nell'equilibrio ormonale;

- patologie endocrine;

- esposizione a rischi professionali, cattive abitudini;

- cattiva alimentazione;

- uso prolungato o scorretto di determinati farmaci;

- lesioni parassitarie;

- permanenza prolungata in zone radioattive.

La trasformazione dell'osteoblastoclastoma benigno in un tumore maligno è possibile sotto l'influenza di:

- frequenti lesioni al segmento osseo patologicamente alterato;

- forti cambiamenti ormonali (ad esempio durante la gravidanza);

- irradiazione ripetuta.

I fattori sopra elencati non portano necessariamente allo sviluppo della patologia, ma possono avere un impatto negativo sulle persone predisposte allo sviluppo dell'osteoblastoclastoma.

Fattori di rischio

L'osteoblastoclastoma si sviluppa più spesso nei pazienti di età superiore ai 10 anni. Nei bambini di età inferiore ai 5 anni, la patologia è molto rara.

Il rischio di sviluppare un tumore aumenta sotto l'influenza dei seguenti fattori:

- Condizioni ambientali sfavorevoli, presenza di rischi professionali e domestici, intossicazioni, malattie infettive croniche, infestazioni parassitarie.

- Anamnesi di patologie oncologiche, precedente radioterapia (in particolare diversi cicli), altra esposizione alle radiazioni (inclusa la vita o il lavoro in regioni a rischio radioattivo).

- Frequenti lesioni, fratture, contusioni, crepe ossee.

- Fattori genetici, alterazioni o mutazioni genetiche, diagnosi di cancro nei parenti stretti.

- Difetti ossei congeniti, disturbi della struttura scheletrica.

Spesso, il fattore ambientale non viene considerato come la causa principale, e invano: i problemi ambientali hanno un impatto diretto sulla qualità dell'aria, dei prodotti alimentari e del regime idrico del territorio, con conseguenti effetti inevitabili sulla salute. Gli effetti negativi delle radiazioni ultraviolette si notano soprattutto se una persona frequenta spiagge e piscine all'aperto per lungo tempo e regolarmente, si scotta.

L'influenza di agenti cancerogeni e radiazioni si riscontra anche in molte industrie pericolose che utilizzano sostanze chimiche come nichel, amianto, acido solforico, arsenico e nella lavorazione di metalli e materie plastiche.

Patogenesi

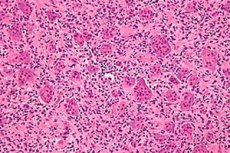

Il tumore a cellule giganti è una lesione ossea complessa istologicamente benigna che raramente recidiva, sebbene sia certamente fonte di metastasi "benigne" e si trasformi frequentemente in sarcoma dopo irradiazione. In assenza di una chiara origine istogenetica, il tumore a cellule giganti prende il nome dal suo specifico aspetto istologico.

La tipica descrizione morfologica è una lesione benigna a cellule stromali mononucleari con abbondanti cellule giganti benigne simili agli osteoclasti. Studi immunoistochimici e molecolari sui tessuti degli osteoclasti dimostrano due popolazioni di cellule stromali, una composta da cellule fusiformi proliferanti che rappresentano marcatori di origine osteoblastica,[ 3 ],[ 4 ] mentre l'altra popolazione è costituita da cellule poligonali che si colorano per gli antigeni monocitari/macrofagici CD14+/CD68+.[ 5 ]

Le principali caratteristiche patogenetiche dell'osteoblastoclastoma:

- Il tumore comprende due tipi di cellule: cellule giganti multinucleate e piccole cellule mononucleate;

- le parti più colpite sono il segmento distale del femore, il segmento prossimale della tibia, il segmento distale del radio, nonché le ossa pelviche e la scapola (meno frequentemente la colonna vertebrale);

- la lesione è prevalentemente isolata e solitaria;

- il tumore è localizzato nell'epifisi o nella metafisi, che si gonfia notevolmente, deformandosi sotto forma di un grosso tubercolo o emisfero;

- il processo patologico raggiunge la cartilagine articolare e si interrompe;

- la neoplasia cresce in tutte le direzioni, ma la crescita principale si osserva lungo l'asse delle ossa lunghe verso la diafisi;

- la dimensione trasversale aumenta diametralmente più di tre volte;

- nella variante cellulare dell'osteoblastoclastoma, la neoplasia è costituita da camere separate tra loro da barriere complete e parziali (come schiuma di sapone o nidi d'ape irregolari);

- si nota una divergenza della corteccia, rigonfiamento dall'interno, assottigliamento, assenza di strati periostali;

- se l'osteoblastoclastoma è di dimensioni significative, la corteccia viene riassorbita, la neoplasia è circondata da una sottile capsula costituita dalle pareti delle camere superficiali;

- nella variante osteolitica non c'è uno schema camerale, il difetto osseo è omogeneo;

- difetto marginale a forma di piattino;

- si osserva il riassorbimento dello strato corticale, la crosta diventa più affilata sulla linea di danno, senza sottominatura o strati periostali;

- il difetto ha contorni netti;

- fratture patologiche si osservano nel 12% dei pazienti.

L'osteoblastoclastoma colpisce aree ricche di midollo osseo mieloide. Spesso si riscontrano pronunciate curvature e accorciamenti ossei, soprattutto in caso di diagnosi e trattamento tardivi. Nella maggior parte dei casi, il tumore è localizzato eccentricamente, con la distruzione della stragrande maggioranza dei condili ossei. Radiologicamente, si osserva il raggiungimento dello strato osseo subcondrale. In quasi la metà dei casi, è interessata l'intera estremità articolare dell'osso, che si gonfia, lo strato corticale viene distrutto e la lesione si estende oltre i limiti ossei.

Oggigiorno, l'osteoblastoclastoma è raramente considerato un tumore benigno: è classificato come una neoplasia aggressiva, principalmente a causa della sua imprevedibilità e dell'elevata probabilità di malignità.

Sintomi osteoclastomi

Le manifestazioni cliniche nell'infanzia e nell'età avanzata sono pressoché identiche. I primi segni non vengono rilevati immediatamente, poiché inizialmente l'osteoblastoclastoma si sviluppa in modo latente e può essere identificato solo circa un anno dopo l'inizio dello sviluppo.

Gli esperti dividono i sintomi in generali e locali. I segni generali solitamente accompagnano l'osteoblastoclastoma maligno, mentre quelli locali sono presenti nelle neoplasie benigne.

I sintomi generali non dipendono dalla posizione dell'osso interessato:

- forte dolore nella zona di crescita del tumore;

- scricchiolio alla palpazione, che indica la crescita della neoplasia e la distruzione del segmento osseo;

- la comparsa di una rete di vasi al di sopra del focus patologico;

- un aumento costante del gonfiore;

- aumento del dolore man mano che il tumore cresce;

- compromissione della funzionalità muscolare e articolare in prossimità della zona interessata;

- ingrossamento dei linfonodi vicini;

- malessere generale, stanchezza;

- aumento della temperatura corporea;

- perdita di appetito, perdita di peso;

- apatia, impotenza.

Le manifestazioni locali sono "legate" alla sede dell'osso interessato. Ad esempio, se l'osteoblastoclastoma si sviluppa in una delle due ossa mascellari, la simmetria facciale viene gradualmente alterata. Il paziente inizia ad avere difficoltà a parlare e masticare e, a volte, i denti si allentano e cadono. Nei casi più gravi, si formano aree necrotiche e fistole.

Il 90% dei tumori a cellule giganti presenta una tipica localizzazione epifisaria. Il tumore spesso si estende nell'osso subcondrale articolare o addirittura confina con la cartilagine. L'articolazione e/o la sua capsula sono raramente coinvolte. Nei rari casi in cui un osteoclastoma si verifica in un bambino, è più probabile che la lesione si trovi nella metafisi. [ 6 ], [ 7 ] I siti più comuni in ordine decrescente sono il femore distale, la tibia prossimale, il radio distale e il sacro. [ 8 ] Il 50% degli osteoclastomi si sviluppa nella regione del ginocchio. Altri siti comuni includono la testa del perone, il femore prossimale e l'omero prossimale. La localizzazione pelvica è rara. [ 9 ], [ 10 ] È noto che la multicentricità, ovvero la comparsa sincrona dell'osteoclastoma in diversi siti scheletrici, si verifica ma è estremamente rara. [ 11 ], [ 12 ]

Se l'osteoblastoclastoma si sviluppa nelle gambe, l'andatura del paziente cambia, col tempo i muscoli degli arti inferiori danneggiati si atrofizzano e camminare diventa difficile. In alcuni casi, si verificano processi ossei distrofici, con l'assottigliamento dell'osso. Si verificano fratture patologiche, accompagnate da grave sindrome dolorosa e gonfiore dei tessuti. Possono verificarsi complicazioni sotto forma di emorragie, ematomi e necrosi dei tessuti molli.

Se l'osteoblastoclastoma si sviluppa nella zona dell'omero o del femore, la motilità delle falangi delle dita e la funzionalità complessiva dell'arto interessato risultano compromesse.

Quando il processo tumorale diventa maligno, le condizioni del paziente peggiorano. I seguenti segni sono degni di nota:

- il dolore nella zona interessata dell'osso aumenta;

- la neoplasia è in costante crescita;

- il tessuto osseo viene distrutto, l'area di tale distruzione si espande;

- il focolaio tumorale perde i suoi confini netti;

- lo strato corticale viene distrutto.

Solo uno specialista può vedere tali cambiamenti quando esegue una diagnosi strumentale.

Gli osteoblastoclastomi benigni sono caratterizzati da un decorso graduale, latente o asintomatico. La sindrome dolorosa si manifesta solo durante la progressione della patologia; dopo diversi mesi, il paziente inizia a manifestare dolore irradiato. In molti pazienti, la prima indicazione della malattia è una frattura patologica. Alla diagnosi, circa il 12% dei pazienti con osteoclastoma presenta attualmente una frattura patologica. [ 13 ], [ 14 ] Si ritiene che la presenza di una frattura patologica indichi una malattia più aggressiva con un rischio maggiore di recidiva locale e diffusione metastatica. [ 15 ]

Quando l'osteoblastoclastoma diventa maligno, il tumore, precedentemente appena percettibile, diventa doloroso e si riscontrano segni di irritazione delle terminazioni nervose. Se la neoplasia è primariamente maligna, si manifesta un dolore intenso e debilitante, con un quadro neurologico in rapido peggioramento.

Osteoblastoclastoma nei bambini

I segni clinici delle diverse forme di osteoblastoclastoma benigno sono spesso diversi. Le forme cistiche non manifestano sintomi per lungo tempo e nel 50% dei casi vengono rilevate solo dopo lo sviluppo di una frattura patologica. Il processo tumorale viene rilevato con una grave proliferazione del tessuto intraosseo, con comparsa di sindrome dolorosa. La protrusione di una sezione ossea si verifica solo con una proliferazione pronunciata: il paziente presenta una rete venosa estesa e una mobilità articolare limitata. La forma litica di osteoblastoclastoma è caratterizzata da una crescita più rapida e da un esordio precoce del dolore, ma le contratture si verificano meno frequentemente.

Nella maggior parte dei casi, nell'infanzia, l'osteoblastoclastoma colpisce le metafisi superiori dell'omero e del femore. Meno frequentemente, le lesioni si riscontrano nella metafisi femorale inferiore, nella tibia e nel perone. Nella forma litica, è possibile la distruzione della cartilagine epifisaria con ulteriore diffusione all'epifisi, senza penetrare l'articolazione (la cartilagine articolare rimane intatta). Nella forma cistica attiva, si osserva una crescita tumorale nella parte centrale della diafisi, con un netto assottigliamento dello strato corticale e rigonfiamento osseo.

Gli osteoblastoclastomi infantili sono per lo più benigni, ma possono anche provocare una significativa distruzione ossea. Quando la cartilagine epifisaria cresce, la crescita dell'arto rallenta, con conseguenti fratture patologiche, pseudoartrosi con un difetto osseo pronunciato e sindrome dolorosa.

In un processo maligno, si forma una neoplasia di tipo sarcoma osteogenico: caratteristica è la rapida crescita e la marcata distruzione ossea. Per la diagnosi differenziale, i bambini vengono sottoposti a esame istologico.

Fasi

Gli esperti distinguono tra la fase litica e quella cellulare-trabecolare dello sviluppo dell'osteoblastoclastoma.

- Lo stadio cellulare-trabecolare è caratterizzato dalla formazione di focolai di distruzione del tessuto osseo separati da tramezzi.

- Lo stadio litico è caratterizzato dalla formazione di un focolaio distruttivo continuo, localizzato in modo asimmetrico rispetto all'asse osseo centrale. Con la crescita, la neoplasia può diffondersi all'intera sezione ossea.

Un segno tipico dell'osteoblastoclastoma è il distacco del focolaio distruttivo dalla parte sana dell'osso. Il canale midollare è separato dalla neoplasia da una placca di chiusura.

Forme

In base alle informazioni cliniche e radiologiche e alle caratteristiche morfologiche, si distinguono i seguenti tipi fondamentali di osteoblastoclastoma:

- Il tipo cellulare si riscontra principalmente nei pazienti di mezza età e anziani. La neoplasia si sviluppa lentamente, rivelandosi infine come una tumefazione densa a superficie nodulare, senza possibilità di essere delimitata dall'osso sano. Quando localizzata nella zona mandibolare, quest'ultimo assume una forma fusiforme. La posizione dei denti non cambia. Il tessuto che ricopre l'osteoblastoclastoma cellulare ha un carattere anemico. Radiograficamente, si distingue un'ombra composta da numerose formazioni cistiche e cellulari, separate tra loro da barriere. Non vi è alcuna reazione da parte del periostio.

- La forma cistica dell'osteoblastoclastoma provoca inizialmente sensazioni dolorose. Alla palpazione del tumore, alcune aree sono flessibili e si nota il sintomo dello "scricchiolio a pergamena". L'osso sovrastante la neoplasia si assottiglia, assumendo una forma liscia, convessa e a cupola. Alla radiografia, la lesione assomiglia a una cisti odontogena o a un ameloblastoma.

- La patologia di tipo litico è relativamente rara, soprattutto nei bambini e negli adolescenti. La neoplasia cresce piuttosto rapidamente. Sullo sfondo dell'assottigliamento dello strato corticale, compare dolore: inizialmente fastidioso a riposo, poi palpando l'area interessata. Si nota un'espansione della rete vascolare al di sopra del sito tumorale. Quando il focolaio patologico è localizzato nella zona mascellare, i denti diventano storti e mobili. Sono possibili fratture patologiche. Sulla radiografia è presente una zona di illuminazione non strutturata.

In base al grado di malignità, l'osteoblastoclastoma si divide in benigno (senza atipismo cellulare), maligno primitivo e maligno (trasformato da tumore benigno).

A seconda della localizzazione si distinguono i seguenti tipi di patologia:

- La forma periferica dell'osteoblastoclastoma sulla mascella superiore non presenta particolari caratteristiche morfologiche e si localizza sulle gengive.

- La forma centrale è localizzata all'interno della struttura ossea e, a differenza della forma periferica, presenta zone emorragiche, che causano la colorazione bruna della neoplasia. Il tumore è rappresentato da un unico conglomerato.

- L'osteoblastoma della mandibola si localizza nello spessore del tessuto osseo, nella zona dei molari e dei premolari. La crescita della neoplasia avviene nell'arco di diversi anni (in media 3-10 anni), accompagnata da una compromissione della funzionalità dell'articolazione temporo-mandibolare.

- L'osteoblastoclastoma della mascella superiore si manifesta con la comparsa di una protrusione della zona mascellare interessata, la perdita dei denti e l'asimmetria facciale. Il tumore cresce lentamente e in modo indolore.

- L'osteoblastoclastoma del femore è la localizzazione più comune, con danno alla zona di accrescimento osseo: grande trocantere, collo e testa del femore. Meno frequentemente, il piccolo trocantere è interessato (isolato). La patologia è accompagnata da dolore, deformazione ossea e fratture patologiche.

- L'osteoblastoclastoma dell'ileo si sviluppa più spesso alla sua base. È anche possibile che la cartilagine a Y venga colpita, con distruzione del ramo orizzontale dell'osso pubico o del ramo discendente dell'ischio. La patologia è inizialmente asintomatica, poi compaiono dolore durante lo sforzo e zoppia.

Complicazioni e conseguenze

La conseguenza più sfavorevole dell'osteoblastoclastoma benigno è la sua malignità. Il tumore a cellule giganti maligno è raro; un'analisi degli studi ha rivelato una frequenza dell'1,6% delle neoplasie primarie e del 2,4% delle neoplasie secondarie. Viene rilevata una crescita infiltrativa, i linfonodi più vicini sono interessati e le metastasi possono diffondersi. [ 16 ]

L'osteoblastoma maligno a cellule giganti è in grado di produrre i seguenti tipi di metastasi:

- caldo (si sviluppa rapidamente e distrugge attivamente i tessuti circostanti);

- freddo (senza sviluppo specifico, esistente per lungo tempo in uno stato inattivo, ma con la capacità di trasformarsi in “caldo”);

- muto (esistente in uno stato anabiotico e rilevato casualmente).

L'osteoblastoclastoma maligno può manifestarsi in tre varianti:

- Un tumore maligno primario conserva la sua struttura di base, ma presenta un'atipicità negli elementi mononucleari e la presenza di mitosi in essi.

- Malignità di un tumore prevalentemente benigno con sviluppo di sarcoma a cellule fusiformi o osteogenico.

- Neoplasia maligna dopo un precedente trattamento, in particolare dopo interventi non radicali o radioterapia irrazionale. In tali situazioni, si sviluppa più spesso un sarcoma a cellule polimorfiche con metastasi polmonari.

L'osteoclastoma maligno è generalmente considerato un sarcoma di alto grado; [ 17 ] tuttavia, i dati degli studi suggeriscono che l'osteoclastoma maligno si comporta come un sarcoma di basso o intermedio grado. [ 18 ] Le metastasi si verificano nell'1-9% dei pazienti con osteoblastoclastoma e alcuni studi precedenti hanno correlato l'incidenza di metastasi con una crescita aggressiva e una recidiva locale. [ 19 ], [ 20 ]

Dopo l'intervento chirurgico, ai pazienti con capacità lavorativa limitata o persa viene assegnato il gruppo di disabilità appropriato.

Diagnostica osteoclastomi

Per diagnosticare l'osteoblastoclastoma è necessario utilizzare i seguenti metodi:

- interrogatorio del paziente, esame attento e palpazione della zona interessata dell'osso, studio dell'anamnesi;

- diagnostica di laboratorio e strumentale, studi morfologici.

Nel determinare l'anamnesi della patologia, il medico presta attenzione alle prime manifestazioni del tumore, alla presenza e alla natura del dolore, alle malattie e alle lesioni pregresse, ai trattamenti precedenti e alle condizioni generali. È inoltre importante chiarire le condizioni dell'apparato urinario, riproduttivo, respiratorio, del fegato e dei reni, dei linfonodi ed eseguire una diagnosi ecografica degli organi interni.

A tutti i pazienti vengono prescritti esami del sangue e delle urine, per la determinazione di proteine e frazioni, acidi sialici, fosforo e calcio. È necessario determinare l'attività enzimatica delle fosfatasi, eseguire il test del difenile, valutare la proteina C-reattiva, ecc. È importante notare che gli indicatori di laboratorio per i tumori ossei sono solitamente aspecifici, ma possono aiutare nella diagnosi differenziale. Ad esempio, in caso di osteoblastoclastoma maligno, sono possibili alterazioni come leucocitosi, VES accelerata, diminuzione delle proteine nel sangue e del ferro non emoglobinico, aumento degli acidi sialici e della fosfatasi alcalina. L'ossiprolina e l'esochinasi sono presenti nelle urine. I livelli di fosforo e calcio aumentano nel siero.

Gli esami convenzionali per il sospetto osteoblastoclastoma includono radiografie generali e mirate e tomografia. La radiografia consente una localizzazione, una scala e una natura più precise del processo patologico, nonché di determinarne la diffusione agli organi e ai tessuti circostanti. La tomografia computerizzata consente di esaminare la distruzione patologica profonda e di determinare le dimensioni della lesione all'interno dell'osso. Tuttavia, la risonanza magnetica è considerata più informativa: sulla base delle informazioni ottenute durante l'esame, i medici possono assemblare un'immagine spaziale, inclusa un'immagine tridimensionale.

Durante l'esame morfologico, viene studiato il materiale ottenuto durante l'aspirazione e la trepanobiopsia, oppure le aree ossee asportate insieme all'osteoblastoclastoma. La biopsia a puntura viene eseguita utilizzando aghi speciali e il tumore viene punturato sotto osservazione radiografica.

All'esame radiografico delle ossa lunghe tubulari, i pazienti presentano un focolaio osteolitico distruttivo, localizzato eccentricamente nella regione dell'epifisi. In dinamica, la patologia diverge verso la cartilagine articolare, così come verso la metafisi ossea, e può occupare l'intera sezione trasversale (il che è tipico dell'osteoblastoclastoma della testa del perone e del radio). Lo strato corticale è notevolmente assottigliato, gonfio e spesso si rileva una distruzione parziale. In un processo benigno, non c'è reazione periostale. Il confine tra la neoplasia e la sostanza spugnosa è sfumato, non c'è chiarezza. Nella stragrande maggioranza dei casi, il margine sclerotico è assente.

In caso di danno al midollo spinale, il tumore è localizzato nel corpo vertebrale nell'80% dei casi. Il corpo, compresi l'arco e i processi, può essere interessato, a volte anche diverse vertebre, sezioni costali e l'articolazione sacroiliaca. I focolai distruttivi possono avere una struttura cellulare o litica.

Studiando le immagini stratificate sulla TC, si determina la distruzione dell'arco con i processi trasversali, che non può essere vista su una radiografia normale. L'uso della risonanza magnetica ci consente di esaminare l'effetto del tumore sul midollo spinale. [ 21 ], [ 22 ]

L'osteoblastoclastoma maligno primario è definito radiograficamente come un focolaio litico distruttivo con contorni sfumati. In alcuni casi, la struttura è a maglie grossolane. Si osserva un "gonfiore" dell'area ossea interessata, un grave assottigliamento dello strato corticale con successiva distruzione. La corticale è eterogenea dall'interno. È possibile una reazione periostale.

Nella trasformazione maligna di un osteoblastoclastoma inizialmente benigno, si evidenzia una struttura a maglie larghe, piccole o litiche del focolaio distruttivo. L'area ossea interessata è "gonfia", lo strato corticale è molto sottile, con contorni irregolari sul lato interno. È possibile una distruzione corticale. La reazione periostale (picco di Codman debole) ha le caratteristiche di una periostite bulbosa.

Per individuare possibili metastasi, viene prescritta un'ecografia che aiuta a studiare le condizioni degli organi interni.

La fase finale della diagnosi dei tumori ossei è l'identificazione istologica e l'esame citologico degli strisci. Il materiale viene prelevato tramite biopsia (a cielo aperto o tramite puntura).

Diagnosi differenziale

Gli osteoblastoclastomi benigni devono essere differenziati da tutte le patologie che mostrano segni di cisti ossea o lisi tissutale all'esame radiografico. Tali patologie includono:

- displasia fibrosa;

- sarcoma osteogenico litico;

- osteodistrofia paratiroidea;

- focolaio di tubercolosi ossea;

- cisti ossea aneurismatica.

In presenza di lesioni ossee estese e progressive, si deve sospettare un osteoblastoclastoma. Questo tumore è caratterizzato dall'assenza di osteoporosi ossea circostante, da un processo distruttivo a partire dalla metafisi e dalla penetrazione tardiva della patologia nell'epifisi.

È possibile differenziare l'osteodistrofia paratiroidea dall'osteoblastoclastoma solo mediante radiografia e studi biochimici.

Possono sorgere difficoltà nella diagnosi dell'osteoblastoclastoma delle ossa tubulari lunghe, nonché nella differenziazione della malattia dal sarcoma osteogenico o dalle formazioni cistiche (ossee o aneurismatiche).

La localizzazione di una cisti aneurismatica è principalmente la diafisi o la metafisi. In caso di localizzazione eccentrica di tale cisti, si nota un rigonfiamento osseo locale, con un sottile strato corticale: la neoformazione si estende lungo l'osso e può contenere particelle calcaree. In caso di localizzazione centrale, la metafisi o la diafisi si rigonfiano simmetricamente, cosa che non accade nell'osteoblastoclastoma.

Nell'infanzia, l'osteoblastoclastoma può essere confuso con l'osteodisplasia fibrosa di tipo monostotico. In questa situazione, l'osso è deformato, accorciato (a volte allungato), ma non si gonfia, come nell'osteoblastoclastoma. L'osteodisplasia fibrosa colpisce principalmente la metafisi e la diafisi delle ossa tubulari. Lo strato corticale può ispessirsi e si formano aree sclerotiche attorno alle zone di distruzione. Il processo di sviluppo è indolore e lento.

Se l'osteoblastoclastoma colpisce la mandibola, la patologia deve essere differenziata dall'odontoma, dal fibroma osseo, dall'adamantinoma e dalla cisti dentigera.

Chi contattare?

Trattamento osteoclastomi

L'obiettivo del trattamento è minimizzare la morbilità e massimizzare la funzionalità dell'osso interessato; tradizionalmente, questo trattamento veniva eseguito mediante curettage intralesionale con riempimento della cavità. Tecniche più recenti, come la cementazione con cemento osseo, sono incoraggianti in quanto facilitano la ricostruzione e riducono la recidiva locale.[ 23 ]

L'unico modo per eliminare completamente l'osteoblastoclastoma è l'intervento chirurgico: il tumore viene rimosso, evitando ulteriori danni all'osso.

Gli osteoblastoclastomi di piccole dimensioni vengono accuratamente raschiati utilizzando una curette speciale. Il difetto osseo risultante viene sostituito mediante autotrapianto. In caso di tumori di grandi dimensioni, viene eseguita una resezione ossea seguita da chirurgia plastica. [ 24 ], [ 25 ], [ 26 ]

A causa dell'elevato tasso (25-50%) di recidiva locale dopo curettage e innesto osseo, i chirurghi sono stati incoraggiati a migliorare le loro procedure chirurgiche utilizzando adiuvanti chimici o fisici come azoto liquido, cemento acrilico, fenolo, perossido di idrogeno, chemioterapia locale o radioterapia.[ 27 ],[ 28 ] È stato dimostrato che la terapia adiuvante locale aiuta a controllare il tasso di recidiva.[ 29 ]

Se per qualche motivo il paziente è controindicato all'intervento chirurgico, gli viene prescritta la radioterapia. Con l'aiuto delle radiazioni, è possibile arrestare la crescita della neoplasia e distruggerne la struttura. [ 30 ]

È possibile utilizzare anche le seguenti tecniche:

- Somministrazione intralesionale di farmaci steroidei. Questo metodo è relativamente nuovo e non è stato utilizzato per molto tempo. Mediante iniezioni, è possibile ottenere risultati positivi anche con osteoblastoclastomi di piccole dimensioni: il tumore si riduce di dimensioni. Talvolta, al termine del trattamento, la lesione diventa più radiopaca rispetto all'area ossea circostante.

- Introduzione dell'interferone alfa. Basandosi sulla teoria dell'origine vascolare dell'osteoblastoclastoma, gli specialisti hanno introdotto nella pratica l'iniezione di interferone alfa. Questo farmaco ha un'azione antiangiogenica, ovvero rallenta la crescita dei vasi sanguigni. Questo metodo si è dimostrato efficace in circa il 50% dei pazienti, ma viene utilizzato relativamente raramente, a causa dell'elevato numero di effetti collaterali, come mal di testa, peggioramento generale della salute, grave affaticamento e compromissione della capacità lavorativa.

Per il trattamento dell'osteoblastoclastoma maligno (primario o secondario), si ricorre esclusivamente all'intervento chirurgico, che prevede la resezione del tumore e della porzione ossea interessata. Prima e dopo l'operazione, al paziente vengono prescritti radioterapia e chemioterapia.

Gli osteoclastomi inoperabili (ad esempio alcuni tumori sacrali e pelvici) possono essere trattati mediante embolizzazione transcatetere del loro apporto sanguigno.

- Terapia anti-RANKL

Le cellule giganti sovraesprimono un mediatore chiave nell'osteoclastogenesi: il recettore RANK, che a sua volta è stimolato dalla citochina RANKL, secreta dalle cellule stromali. Gli studi sul denosumab, un anticorpo monoclonale che si lega specificamente al RANKL, hanno prodotto risultati terapeutici impressionanti, portando alla sua approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense. [ 31 ], [ 32 ] Il denosumab è destinato principalmente ai pazienti ad alto rischio di recidiva dopo l'intervento chirurgico iniziale e la recidiva locale.

Trattamento chirurgico

Diversi studi dimostrano che la resezione ampia è associata a un rischio ridotto di recidiva locale rispetto al curettage intralesionale e può aumentare la sopravvivenza libera da recidiva dall'84% al 100%.[ 33 ],[ 34 ],[ 35 ] Tuttavia, la resezione ampia è associata a un tasso più elevato di complicanze chirurgiche e provoca un deterioramento funzionale, che di solito richiede la ricostruzione.[ 36 ],[ 37 ],[ 38 ]

Se l'osteoblastoclastoma è localizzato nelle ossa tubulari lunghe, si possono utilizzare i seguenti interventi chirurgici:

- L'asportazione marginale con alloplastica o autoplastica viene eseguita per l'osteoblastoclastoma benigno, a lenta crescita, con struttura cellulare, localizzato alla periferia dell'epimetafisi. È possibile la fissazione con viti metalliche.

- Se il processo tumorale si estende fino alla metà diametrale dell'osso, vengono rimossi 2/3 del condilo e parte della diafisi con la superficie articolare. Il difetto viene riempito con un alloinnesto cartilagineo. Vengono utilizzati bulloni e viti di ancoraggio robusti. La connessione tra l'alloinnesto e lo strato corticale dell'osso ospite viene eseguita obliquamente, per evitare cedimenti articolari.

- In caso di distruzione dell'epimetafisi o di frattura patologica, si esegue una resezione segmentale con disarticolazione articolare e sostituzione del difetto con un alloinnesto. Fissazione con asta su cemento.

- In caso di frattura patologica e di tumore maligno dell'osteoblastoclastoma nella parte prossimale del femore, si procede con un intervento di sostituzione totale dell'anca.

- Per la rimozione dei segmenti terminali articolari dell'articolazione del ginocchio, si ricorre a un trapianto allo-emiarticolare con fissazione forte. Sono possibili endoprotesi totali individuali con stelo esteso in titanio e successiva radioterapia.

- Se il tumore aggressivo è localizzato nell'area dell'estremità distale della tibia, si esegue la resezione con artrodesi osteoplastica della caviglia. In caso di danno all'astragalo, si ricorre all'estirpazione ossea con artrodesi di allungamento secondo Zatsepin.

- Se il focolaio patologico è localizzato nella colonna cervicale, si pratica l'accesso anteriore alle vertebre. L'accesso anterolaterale è possibile separando con attenzione la faringe e il lato anteriore delle vertebre dalla base cranica.

- A livello di D1 - D2, si utilizza un approccio anteriore con sternotomia obliqua fino al terzo spazio intercostale. I vasi vengono spostati con cautela verso il basso. Se la lesione è localizzata nelle vertebre toraciche 3-5, si esegue un approccio anterolaterale con resezione della terza costa. La scapola viene spostata posteriormente senza sezionare i muscoli. Possono sorgere difficoltà nell'accesso alle superfici anteriori delle vertebre sacrali superiori. Si utilizza un approccio retroperitoneale destro anterolaterale, con attenta separazione dei vasi e dell'uretere.

- Se viene rilevata una grave distruzione delle vertebre o la diffusione del tumore agli archi della colonna toracica e lombosacrale, si esegue la fissazione transpeduncolare-translaminare con rimozione delle vertebre colpite e autoplastica.

- Se l'osteoblastoclastoma è localizzato nelle ossa pubiche e ischiatiche, l'area interessata viene rimossa entro i limiti dei tessuti sani, senza trapianto osseo. Se sono interessati la base e il tetto dell'acetabolo, è indicata la rimozione con successiva sostituzione ossea-plastica del difetto.

- In caso di distruzione del sacro e di L5, le parti interessate vengono rimosse posteriormente e stabilizzate mediante fissazione transpeduncolare. La neoformazione viene quindi rimossa retroperitonealmente con successivo innesto osseo.

Prevenzione

Non esistono misure preventive specifiche per prevenire l'insorgenza dell'osteoblastoclastoma. A scopo preventivo, gli specialisti raccomandano di sottoporsi regolarmente a esami radiografici ogni 1-2 anni per individuare tempestivamente tali tumori e trattarli.

Se una persona scopre una qualsiasi compattazione ossea, deve consultare immediatamente un medico: un terapista, un ortopedico, un oncologo, un traumatologo o un vertebrologo.

Ulteriori raccomandazioni mediche includono:

- evitare infortuni, intossicazioni, mangiare in modo corretto e nutriente, essere fisicamente attivi;

- consultare tempestivamente un medico, anche per quanto riguarda le malattie dell'apparato muscolo-scheletrico;

- Assicuratevi di consultare un medico e di sottoporvi a un esame diagnostico se compare una nuova crescita di origine sconosciuta.

Previsione

Nei pazienti con osteoblastoclastoma, l'esito della malattia dipende da molti fattori, come le caratteristiche dello sviluppo del tumore, la sua malignità o benignità, la localizzazione, la diffusione, la tempestività del trattamento, ecc. Negli ultimi anni, i risultati del trattamento dei tumori ossei maligni sono diventati molto più progressivi. I medici utilizzano un approccio combinato, se necessario, con polichemioterapia intensiva. Allo stesso tempo, la percentuale di pazienti completamente guariti è superiore al 70%.

Gli esperti affermano che la prognosi è positiva se l'osteoblastoclastoma viene completamente rimosso chirurgicamente e non si verificano recidive. Ove possibile, i chirurghi cercano sempre di eseguire interventi di conservazione degli organi con contemporaneo innesto osseo, e solo in alcuni casi si tratta di interventi di mutilazione, a seguito dei quali il paziente non è più in grado di svolgere determinate azioni: deve cambiare il proprio stile di vita. In tali situazioni, i medici intendono il termine "guarigione" come "assenza di processi tumorali". Questi pazienti necessitano di successiva riabilitazione a lungo termine, assistenza ortopedica e talvolta psicologica.