Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Sindrome emofagocitica nei bambini: primaria e secondaria

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Una malattia rara e difficile da definire è la sindrome emofagocitica, altrimenti nota come linfoistiocitosi emofagocitica. Questa grave malattia è associata all'insorgenza di insufficienza di molti organi a causa dell'attivazione incontrollata della componente effettrice della difesa immunitaria cellulare.

Nella sindrome emofagocitica, si verifica un forte aumento della funzionalità dei linfociti T e dei macrofagi tossici, che porta alla produzione di numerose citochine antinfiammatorie. A sua volta, questo processo comporta un'intensa reazione infiammatoria sistemica e una disfunzione su larga scala di molti organi.

Le cause sindrome emofagocitica

La sindrome emofagocitica è nella maggior parte dei casi di natura primaria, cioè ereditaria, ed è il risultato di un disturbo genetico nel funzionamento dei macrofagi.

La sindrome emofagocitica secondaria è anche detta acquisita: è associata a diverse patologie infettive, processi tumorali, malattie autoimmuni e disturbi metabolici congeniti.

Nella variante classica della sindrome emofagocitica ereditaria, i bambini vengono spesso ricoverati in terapia intensiva o in terapia intensiva presso ospedali specializzati in malattie infettive, con diagnosi di complicanze settiche o infezioni generalizzate intrauterine. La diagnosi di sindrome emofagocitica viene spesso formulata dopo un esito fatale.

Tuttavia, anche le malattie infettive apparentemente comuni di origine virale o microbica possono causare complicazioni come la sindrome emofagocitica, potenzialmente letale.

La sindrome emofagocitica negli adulti è quasi sempre secondaria: il più delle volte la patologia si sviluppa sullo sfondo di malattie linfoproliferative e infezioni croniche da EBV.

La sindrome emofagocitica nei bambini può essere primaria o secondaria, ovvero conseguenza di malattie infettive pregresse (varicella, meningoencefalite, ecc.).

Sintomi sindrome emofagocitica

I sintomi della sindrome furono descritti per la prima volta a metà del secolo scorso. Furono identificati i seguenti sintomi caratteristici:

- condizione febbrile stabile;

- diminuzione del livello di sostanze emopoietiche;

- ingrossamento del fegato e della milza;

- sindrome emorragica espressiva.

I pazienti possono presentare insufficienza epatica, alti livelli di ferritina e transaminasi, evidenti segni neurologici con disfunzione del SNC, alti livelli di trigliceridi nel siero, accelerazione della coagulazione del sangue e coagulopatia.

Spesso i pazienti presentano linfonodi ingrossati, eruzioni cutanee, ingiallimento della sclera, della pelle e delle mucose, nonché gonfiore.

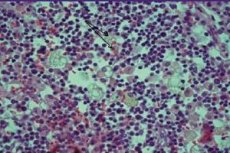

Il parenchima della milza, i capillari epatici sinusoidali, i seni linfonodali, il midollo osseo e il sistema nervoso centrale sono caratterizzati da un'infiltrazione diffusa di macrofagi attivi, in concomitanza con sintomi emofagocitari. Si verifica una deplezione del tessuto linfoide. L'esame obiettivo del fegato rivela lesioni tipiche della forma cronica di infiammazione persistente.

Forme

Esistono due forme cliniche, inizialmente piuttosto difficili da distinguere.

- Linfoistiocitosi emofagocitica primaria, che è una patologia autosomica recessiva, nel cui sviluppo è di primaria importanza la mutazione del gene della perforina.

- Forma secondaria di linfoistiocitosi emofagocitica che si sviluppa a causa di un'eccessiva attività immunitaria della catena dei fagociti mononucleari.

Complicazioni e conseguenze

- Aggiunta di infezione con successiva intossicazione. Questa complicanza è caratterizzata da graduale perdita di funzionalità dei principali organi e apparati, febbre e spossatezza del paziente.

- Trasformazione maligna delle cellule. La malignità solitamente rappresenta lo sviluppo di linfomi, leucemie e altre malattie maligne.

- Le patologie autoimmuni sono una forma di reazione aggressiva delle difese immunitarie del paziente.

- Diminuzione persistente dell'immunità con sviluppo di uno stato di immunodeficienza.

- Insufficienza della funzionalità renale ed epatica.

- Emorragie interne.

- Morte di un paziente dovuta a disfunzione d'organo totale o a complicazioni settiche.

Diagnostica sindrome emofagocitica

Se l'anamnesi familiare non è compromessa, è molto difficile stabilire la natura primaria o secondaria della sindrome emofagocitica. Per formulare una diagnosi accurata, è necessario eseguire la differenziazione istologica dell'emofagocitosi.

Molte malattie sono difficili da diagnosticare utilizzando solo informazioni ottenute da biopsie tissutali: linfonodi, fegato e midollo osseo.

L'esecuzione di studi immunologici che consentano di osservare la funzione soppressa delle strutture delle cellule NK e un aumento del contenuto del recettore dell'interleuchina-2 non può costituire la base per formulare una diagnosi. Inoltre, vengono prese in considerazione le caratteristiche del quadro clinico, i danni e le disfunzioni del sistema nervoso centrale e le alterazioni nella composizione del sangue del paziente.

L'ultimo punto da considerare per formulare una diagnosi sono i dati derivanti dall'analisi genetica molecolare.

Diagnosi differenziale

Distinguere la malattia è estremamente difficile e l'approccio deve essere determinato in base all'età del paziente. In pediatria, è importante individuare le forme genetiche di sindrome emofagocitica il più precocemente possibile, analizzando tutti i possibili fattori che possono indicare una patologia di tipo ereditario.

Pertanto, il rapido sviluppo della sindrome durante i primi 12 mesi di vita, in presenza di una storia familiare non complicata, è tipico della forma primaria di sindrome emofagocitica. L'espressione della perforina sulle strutture delle cellule NK, rilevata mediante citofluorimetria a flusso e test genetici molecolari della perforina, contribuisce a stabilire la diagnosi corretta in circa il 30% dei casi di sindrome emofagocitica ereditaria. La comparsa simultanea della malattia in concomitanza con l'albinismo è stata riscontrata nelle seguenti sindromi:

Se l'ereditarietà è legata al cromosoma X, cioè quando la malattia si sviluppa in uomini imparentati da parte di madre, allora la presenza più probabile è quella di una sindrome linfoproliferativa autoimmune.

Nella sindrome emofagocitica secondaria, la cosa principale è rilevare tempestivamente i tumori maligni, che sono spesso la causa della sindrome in età adulta.

Chi contattare?

Trattamento sindrome emofagocitica

Il trattamento della sindrome emofagocitica è piuttosto complesso: il successo di tale trattamento dipende in larga misura dall'età del paziente e dalla tempestività con cui è stata individuata la malattia.

I regimi terapeutici per la sindrome emofagocitica includono l'uso di glucocorticosteroidi (Desametasone) e citostatici (Etoposide, Ciclosporina A). I citostatici vengono prescritti per sopprimere l'azione proinfiammatoria dei fagociti con successivo trapianto allogenico di cellule staminali.

Non è ancora stato definito un regime terapeutico univoco per la sindrome emofagocitica. Il trattamento etiotropico è considerato insufficiente per combattere la sindrome e l'uso di immunosoppressori può influenzare negativamente il decorso del processo virale-batterico.

Si raccomandano iniezioni di immunoglobuline ad alto dosaggio, nella misura di 1-2 mg per chilogrammo di peso del paziente al giorno.

La plasmaferesi può essere prescritta come parte del trattamento patogenetico per monitorare l'ipercitokinemia.

Il cardine del trattamento è la splenectomia e il trapianto di midollo osseo da donatore.

Prevenzione

Attualmente gli esperti non dispongono di informazioni chiare sui metodi di prevenzione della sindrome emofagocitica primaria, poiché le cause dello sviluppo di questa patologia non sono state ancora completamente studiate.

Per quanto riguarda la sindrome emofagocitica secondaria, le misure preventive possono includere quanto segue:

- trattamento competente e tempestivo delle infezioni virali e microbiche;

- trattamento qualificato delle patologie autoimmuni sotto la supervisione di un medico specialista in reumatologia.

Previsione

La prognosi per la sindrome emofagocitica è considerata estremamente sfavorevole, come si evince dai dati statistici: sei decessi su sette pazienti. La sopravvivenza massima al momento è di due anni.

La sindrome emofagocitica è considerata una malattia molto complessa e insidiosa, che oggi “compete” solo con l’infezione da virus dell’immunodeficienza umana e per frequenza delle conseguenze supera addirittura l’HIV.

[ 27 ]

[ 27 ]