Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Elettrocardiografia (ECG)

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

L'elettrocardiografia è un esame che rimane ineguagliabile per il suo significato clinico. Viene solitamente eseguita in modo dinamico ed è un importante indicatore dello stato del muscolo cardiaco.

L'ECG è una registrazione grafica dell'attività elettrica del cuore, registrata dalla superficie corporea. Le variazioni dell'attività elettrica del cuore sono strettamente correlate alla somma dei processi elettrici nei singoli miociti cardiaci (cellule muscolari del cuore), in cui si verificano i processi di depolarizzazione e ripolarizzazione.

Scopo dell'ECG

Determinazione dell'attività elettrica del miocardio.

Indicazioni per l'ECG

Un esame programmato viene eseguito su tutti i pazienti ricoverati in un ospedale per malattie infettive. Un esame non programmato e d'urgenza viene eseguito quando si sviluppa o si sospetta un danno tossico, infiammatorio o ischemico al muscolo cardiaco.

Tecnica di ricerca ECG

Viene utilizzato un elettrocardiografo con amplificatori elettronici e oscillografi. Le curve vengono registrate su un nastro di carta in movimento. Per registrare l'ECG, i potenziali vengono prelevati dalle estremità e dalla superficie del torace. Di solito si utilizzano tre derivazioni standard dalle estremità: Derivazione I - braccio destro e braccio sinistro, Derivazione II - braccio destro e gamba sinistra, Derivazione III - braccio sinistro e gamba sinistra. Per prelevare i potenziali dal torace, un elettrodo viene applicato a uno dei sei punti sul torace utilizzando il metodo standard.

Principi elettrofisiologici dell'ECG

A riposo, la superficie esterna della membrana cellulare è carica positivamente. Una carica negativa può essere registrata all'interno della cellula muscolare utilizzando un microelettrodo. Quando la cellula è eccitata, si verifica una depolarizzazione con la comparsa di una carica negativa sulla superficie. Dopo un certo periodo di eccitazione, durante il quale una carica negativa viene mantenuta sulla superficie, si verifica una variazione di potenziale e una ripolarizzazione con il ripristino del potenziale negativo all'interno della cellula. Queste variazioni del potenziale d'azione sono il risultato del movimento di ioni, principalmente Na, attraverso la membrana. Gli ioni Na penetrano prima nella cellula, causando una carica positiva sulla superficie interna della membrana, per poi tornare nello spazio extracellulare. Il processo di depolarizzazione si diffonde rapidamente attraverso il tessuto muscolare del cuore. Durante l'eccitazione cellulare, il Ca₂ si muove all'interno della cellula e questo è considerato un probabile collegamento tra l'eccitazione elettrica e la successiva contrazione muscolare. Al termine del processo di ripolarizzazione, gli ioni K abbandonano la cellula, che vengono infine scambiati con ioni Na estratti attivamente dallo spazio extracellulare. In questo caso si forma nuovamente una carica positiva sulla superficie della cellula, che è entrata nello stato di riposo.

L'attività elettrica registrata sulla superficie corporea dagli elettrodi è la somma (vettore) dei processi di depolarizzazione e ripolarizzazione di numerosi miociti cardiaci in ampiezza e direzione. L'eccitazione, ovvero il processo di depolarizzazione, delle sezioni miocardiche avviene in sequenza, con l'ausilio del cosiddetto sistema di conduzione cardiaco. Esiste una sorta di fronte d'onda di eccitazione che si diffonde gradualmente a tutte le sezioni del miocardio. Da un lato di questo fronte, la superficie cellulare è caricata negativamente, dall'altro positivamente. In questo caso, le variazioni del potenziale sulla superficie corporea in vari punti dipendono da come questo fronte di eccitazione si diffonde attraverso il miocardio e da quale parte del muscolo cardiaco viene proiettata in misura maggiore sulla corrispondente area del corpo.

Questo processo di propagazione dell'eccitazione, in cui nei tessuti sono presenti aree cariche positivamente e negativamente, può essere rappresentato come un singolo dipolo costituito da due campi elettrici: uno con carica positiva, l'altro con carica negativa. Se la carica negativa del dipolo è rivolta verso l'elettrodo sulla superficie corporea, la curva dell'elettrocardiogramma diminuisce. Quando il vettore delle forze elettriche cambia direzione e la sua carica positiva è rivolta verso l'elettrodo corrispondente sulla superficie corporea, la curva dell'elettrocardiogramma diminuisce. La direzione e l'intensità di questo vettore delle forze elettriche nel miocardio dipendono principalmente dallo stato della massa muscolare cardiaca, nonché dai punti sulla superficie corporea da cui viene registrato. Di fondamentale importanza è la somma delle forze elettriche che si generano nel processo di eccitazione, che porta alla formazione del cosiddetto complesso QRS. È attraverso questi denti ECG che è possibile valutare la direzione dell'asse elettrico del cuore, il che ha anche un significato clinico. È chiaro che nelle sezioni più potenti del miocardio, ad esempio nel ventricolo sinistro, l'onda di eccitazione si diffonde per un tempo più lungo rispetto al ventricolo destro, e questo influenza le dimensioni del dente principale dell'ECG, il dente R nella parte corrispondente del corpo su cui viene proiettata questa sezione del miocardio. Quando nel miocardio si formano sezioni elettricamente inattive costituite da tessuto connettivo o miocardio necrotico, il fronte d'onda di eccitazione si piega attorno a queste sezioni e, in questo caso, può essere diretto verso la sezione corrispondente della superficie corporea con la sua carica positiva o negativa. Ciò comporta la rapida comparsa di denti orientati diversamente sull'ECG rispetto alla parte corrispondente del corpo. Quando la conduzione dell'eccitazione lungo il sistema di conduzione del cuore viene interrotta, ad esempio lungo la gamba destra del fascio di His, l'eccitazione si diffonde al ventricolo destro dal ventricolo sinistro. Pertanto, il fronte d'onda di eccitazione, che investe il ventricolo destro, "avanza" in una direzione diversa rispetto al suo percorso abituale (ovvero, quando l'onda di eccitazione inizia dalla gamba destra del fascio di His). La diffusione dell'eccitazione al ventricolo destro avviene in un secondo momento. Ciò si esprime in corrispondenti variazioni dell'onda R nelle derivazioni, sulle quali l'attività elettrica del ventricolo destro viene proiettata in misura maggiore.

L'impulso elettrico di eccitazione ha origine nel nodo senoatriale, situato nella parete dell'atrio destro. L'impulso si diffonde agli atri, causandone l'eccitazione e la contrazione, e raggiunge il nodo atrioventricolare. Dopo un certo ritardo a livello di questo nodo, l'impulso si diffonde lungo il fascio di His e le sue branche fino al miocardio ventricolare. L'attività elettrica del miocardio e la sua dinamica associata alla diffusione dell'eccitazione e alla sua cessazione possono essere rappresentate come un vettore la cui ampiezza e direzione cambiano durante l'intero ciclo cardiaco. Inoltre, si verifica una precoce eccitazione degli strati subendocardici del miocardio ventricolare, seguita dalla diffusione dell'onda di eccitazione in direzione dell'epicardio.

L'elettrocardiogramma riflette la copertura sequenziale delle sezioni miocardiche mediante eccitazione. A una certa velocità del nastro del cardiografo, la frequenza cardiaca può essere stimata dagli intervalli tra i singoli complessi e la durata delle singole fasi dell'attività cardiaca dagli intervalli tra i denti. Dalla tensione, ovvero dall'ampiezza dei singoli denti dell'ECG, registrata in determinate aree del corpo, si può valutare l'attività elettrica di determinate sezioni del cuore e, soprattutto, la dimensione della loro massa muscolare.

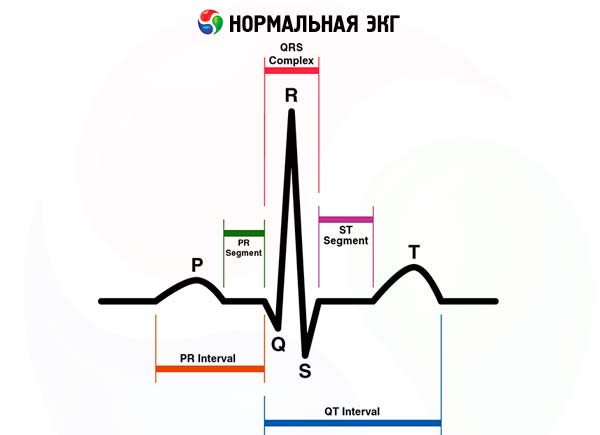

Nell'ECG, la prima onda di piccola ampiezza è chiamata onda P e riflette la depolarizzazione e l'eccitazione degli atri. Il successivo complesso QRS di elevata ampiezza riflette la depolarizzazione e l'eccitazione dei ventricoli. La prima onda negativa del complesso è chiamata onda Q. L'onda successiva è diretta verso l'alto, l'onda R, e la successiva onda negativa è l'onda S. Se l'onda 5 è seguita da un'altra onda diretta verso l'alto, si chiama onda R. La forma di questo complesso e la dimensione delle sue singole onde variano significativamente se registrate da diverse parti del corpo nella stessa persona. Tuttavia, è importante ricordare che l'onda ascendente è sempre l'onda R, se è preceduta da un'onda negativa, allora è l'onda Q, e l'onda negativa che la segue è l'onda S. Se è presente una sola onda discendente, si chiama onda QS. Per riflettere la dimensione comparativa delle singole onde, si utilizzano le lettere maiuscole e minuscole rRsS.

Dopo il complesso QRS, dopo un breve periodo di tempo, si verifica l'onda T, che può essere diretta verso l'alto, cioè positiva (il più delle volte), ma può anche essere negativa.

La comparsa di quest'onda riflette la ripolarizzazione dei ventricoli, ovvero la loro transizione dallo stato eccitato a quello non eccitato. Pertanto, il complesso QRST (QT) riflette la sistole elettrica dei ventricoli. Dipende dalla frequenza cardiaca ed è normalmente compreso tra 0,35 e 0,45 s. Il suo valore normale per la frequenza corrispondente è determinato da una tabella speciale.

Di importanza molto maggiore è la misurazione di altri due segmenti dell'ECG. Il primo va dall'inizio dell'onda P all'inizio del complesso QRS, ovvero il complesso ventricolare. Questo segmento corrisponde al tempo di conduzione atrioventricolare dell'eccitazione ed è normalmente compreso tra 0,12 e 0,20 s. Un aumento di questo segmento indica una violazione della conduzione atrioventricolare. Il secondo segmento indica la durata del complesso QRS, che corrisponde al tempo di propagazione dell'eccitazione attraverso i ventricoli ed è normalmente inferiore a 0,10 s. Un aumento della durata di questo complesso indica una violazione della conduzione intraventricolare. Talvolta, dopo l'onda T, si osserva un'onda U positiva, la cui origine è associata alla ripolarizzazione del sistema di conduzione. Durante la registrazione di un ECG, viene registrata la differenza di potenziale tra due punti del corpo, in primo luogo per le derivazioni standard provenienti dalle estremità: derivazione I - la differenza di potenziale tra la mano sinistra e quella destra; Derivazione II - differenza di potenziale tra il braccio destro e la gamba sinistra e Derivazione III - differenza di potenziale tra la gamba sinistra e il braccio sinistro. Vengono inoltre registrate le derivazioni potenziate dagli arti: aVR, aVL, aVF rispettivamente dal braccio destro, dal braccio sinistro e dalla gamba sinistra. Queste sono le cosiddette derivazioni unipolari, in cui il secondo elettrodo, inattivo, è costituito da una connessione di elettrodi provenienti da altri arti. Pertanto, la variazione di potenziale viene registrata solo nel cosiddetto elettrodo attivo. Inoltre, in condizioni standard, l'ECG viene registrato anche in 6 derivazioni toraciche. In questo caso, l'elettrodo attivo viene posizionato sul torace nei seguenti punti: derivazione V1 - quarto spazio intercostale a destra dello sterno, derivazione V2 - quarto spazio intercostale a sinistra dello sterno, derivazione V4 - all'apice del cuore o quinto spazio intercostale leggermente interno rispetto alla linea emiclaveare, derivazione V3 - a metà della distanza tra i punti V2 e V4, derivazione V5 - quinto spazio intercostale lungo la linea ascellare anteriore, derivazione V6 - nel quinto spazio intercostale lungo la linea ascellare media.

L'attività elettrica più pronunciata del miocardio ventricolare viene rilevata durante il periodo di eccitazione, ovvero di depolarizzazione del miocardio, durante il periodo di comparsa del complesso QRS. In questo caso, la risultante delle forze elettriche cardiache generate, che è un vettore, occupa una certa posizione sul piano frontale del corpo rispetto alla linea orizzontale zero. La posizione di questo cosiddetto asse elettrico del cuore è stimata dalla dimensione dei denti del complesso QRS in varie derivazioni a partire dalle estremità. L'asse elettrico è considerato non deflesso o occupa una posizione intermedia con un dente R massimo nelle derivazioni I, II, III (ovvero il dente R è significativamente più grande del dente S). L'asse elettrico del cuore è considerato deflesso a sinistra o situato orizzontalmente se la tensione del complesso QRS e l'ampiezza dell'onda R sono massime nella derivazione I, e nella derivazione III l'onda R è minima con un aumento significativo dell'onda S. L'asse elettrico cardiaco è disposto verticalmente o deviato verso destra con onda R massima in derivazione III e in presenza di onda S pronunciata in derivazione I. La posizione dell'asse elettrico cardiaco dipende da fattori extracardiaci. Nelle persone con diaframma in posizione alta, ovvero in una costituzione iperstenica, l'asse elettrico cardiaco è deviato verso sinistra. Nelle persone alte e magre con diaframma in posizione bassa, l'asse elettrico cardiaco è normalmente deviato verso destra, in posizione più verticale. La deviazione dell'asse elettrico cardiaco può anche essere associata a processi patologici, come la predominanza della massa miocardica, ovvero l'ipertrofia del ventricolo sinistro (deviazione dell'asse verso sinistra) o del ventricolo destro (deviazione dell'asse verso destra).

Tra le derivazioni toraciche, V1 e V2 registrano maggiormente i potenziali del ventricolo destro e del setto interventricolare. Poiché il ventricolo destro è relativamente debole, lo spessore del suo miocardio è ridotto (2-3 mm), la diffusione dell'eccitazione lungo di esso avviene relativamente rapidamente. A questo proposito, nella derivazione V1 si registra normalmente un'onda R molto piccola, seguita da un'onda S profonda e ampia, associata alla diffusione dell'onda di eccitazione lungo il ventricolo sinistro. Le derivazioni V4-6 sono più vicine al ventricolo sinistro e ne riflettono maggiormente il potenziale. Pertanto, nelle derivazioni V4-6 si registra l'onda R massima, particolarmente pronunciata in V4, ovvero nella regione dell'apice cardiaco, poiché è qui che lo spessore del miocardio è maggiore e, quindi, la diffusione dell'onda di eccitazione richiede più tempo. In queste stesse derivazioni può comparire anche un'onda Q piccola, associata alla diffusione precoce dell'eccitazione lungo il setto interventricolare. Nelle derivazioni precordiali medie V2, in particolare V3, l'ampiezza delle onde R e S è approssimativamente la stessa. Se nelle derivazioni toraciche destre V1-2 le onde R e S sono approssimativamente uguali, senza altre deviazioni dalla norma, si verifica una rotazione dell'asse elettrico cardiaco con deviazione verso destra. Se nelle derivazioni toraciche sinistre l'onda R e l'onda S sono approssimativamente uguali, si verifica una deviazione dell'asse elettrico in direzione opposta. Particolare attenzione deve essere prestata alla forma delle onde nella derivazione aVR. Data la posizione normale del cuore, l'elettrodo della mano destra è, per così dire, rivolto verso la cavità ventricolare. A questo proposito, la forma del complesso in questa derivazione rispecchierà l'ECG normale della superficie cardiaca.

Nell'interpretazione di un ECG, si presta molta attenzione allo stato del tratto ST isoelettrico e dell'onda T. Nella maggior parte delle derivazioni, l'onda T dovrebbe essere positiva, raggiungendo un'ampiezza di 2-3 mm. Quest'onda può essere negativa o smussata nella derivazione aVR (solitamente), così come nelle derivazioni III e V1. Il tratto ST è solitamente isoelettrico, ovvero si trova a livello della linea isoelettrica tra la fine dell'onda T e l'inizio dell'onda P successiva. Un leggero sopraslivellamento del tratto ST può essere presente nelle derivazioni toraciche destre V1-V2.

Leggi anche:

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]