Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Frattura della mascella superiore

Ultima recensione: 07.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

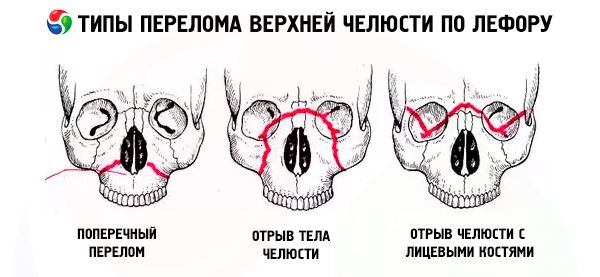

Una frattura della mascella segue solitamente una delle tre linee di minima resistenza descritte da Le Fort: superiore, media e inferiore. Sono comunemente chiamate linee di Le Fort (Le Fort, 1901).

- Le Fort I - la linea inferiore, ha una direzione che va dalla base dell'apertura piriforme orizzontalmente fino al processo pterigoideo dell'osso sfenoide. Questo tipo di frattura fu descritto per la prima volta da Guerin, e anche Le Fort lo menziona nella sua opera, quindi la frattura lungo la linea inferiore dovrebbe essere chiamata frattura di Guerin-Le Fort.

- Le Fort II - la linea mediana, passa trasversalmente attraverso le ossa nasali, il pavimento dell'orbita, il margine infraorbitario e poi scende lungo la sutura zigomatico-mascellare e il processo pterigoideo dell'osso sfenoide.

- Le Fort III è la linea superiore di minor resistenza, che passa trasversalmente attraverso la base delle ossa nasali, il pavimento dell'orbita, il suo bordo esterno, l'arco zigomatico e il processo pterigoideo dell'osso sfenoide.

In caso di frattura di Le Fort I, solo l'arcata dentale della mascella superiore, insieme al processo palatino, è mobile; in caso di frattura di Le Fort II, l'intera mascella superiore e il naso sono mobili, e in caso di frattura di Le Fort III, l'intera mascella superiore, insieme al naso e agli zigomi. La mobilità indicata può essere unilaterale o bilaterale. Nel caso di fratture unilaterali della mascella superiore, la mobilità del frammento è meno pronunciata rispetto alle fratture bilaterali.

Le fratture della mandibola superiore, soprattutto lungo la linea di Le Fort III, sono spesso accompagnate da danni alla base del cranio, commozioni cerebrali, contusioni o compressione del cervello. Danni simultanei alla mandibola e al cervello sono spesso il risultato di traumi gravi e gravi: un colpo al volto con un oggetto pesante, una compressione, una caduta da una grande altezza. Le condizioni dei pazienti con frattura della mandibola superiore sono significativamente aggravate da danni alle pareti dei seni paranasali, alla parte nasale della faringe, all'orecchio medio, alle meningi, alla fossa cranica anteriore con le ossa nasali incastrate in essa e alle pareti del seno frontale. A seguito di una frattura delle pareti di questo seno o del labirinto etmoidale, può verificarsi un enfisema del tessuto sottocutaneo nella cavità oculare, sulla fronte e sulla guancia, che si manifesta con il caratteristico sintomo del crepitio. Si osserva spesso schiacciamento o rottura dei tessuti molli del viso.

[ 1 ]

[ 1 ]

Sintomi di una frattura della mascella superiore

Le fratture della base cranica sono accompagnate dal sintomo di "occhiali insanguinati", soffusione sottocongiuntivale (sangue in eccesso), ematoma retroauricolare (in caso di frattura della fossa cranica media), emorragia e soprattutto liquorrea da orecchie e naso, disfunzione dei nervi cranici e disturbi neurologici generali. Il più delle volte, i rami dei nervi trigemino, facciale e oculomotore sono danneggiati (perdita di sensibilità, disturbi della mimica facciale, dolore quando si muovono i bulbi oculari verso l'alto o verso i lati, ecc.).

La velocità di sviluppo degli ematomi è di grande importanza diagnostica: rapida - indica la sua origine locale, lenta - nell'arco di 1-2 giorni - è tipica di un'emorragia indiretta e profonda, cioè di una frattura della base del cranio.

La diagnosi delle fratture della mascella superiore è più complessa rispetto alle lesioni della mandibola, poiché spesso sono accompagnate da un rapido aumento del gonfiore dei tessuti molli (palpebre, guance) e da emorragie intratissutali.

I sintomi più tipici di una frattura della mascella superiore:

- allungamento o appiattimento della parte centrale del viso dovuto allo spostamento della mascella lacerata verso il basso o verso l'interno (all'indietro);

- dolore quando si cerca di chiudere i denti;

- malocclusione;

- sanguinamento dal naso e dalla bocca.

Quest'ultima è particolarmente pronunciata nelle fratture lungo la linea di Le Fort III. Inoltre, le fratture della mascella superiore sono spesso impattate, il che rende difficile rilevare il sintomo principale di una frattura di qualsiasi osso: lo spostamento dei frammenti e la loro mobilità patologica. In questi casi, la diagnosi può essere facilitata dall'appiattimento del terzo medio del viso, dalla malocclusione e dal sintomo del gradino, rivelato dalla palpazione dei bordi delle orbite, degli archi zigomatici e delle creste zigomatico-alveolari (l'area in cui si uniscono il processo zigomatico della mascella superiore e il processo mascellare dell'osso zigomatico) e causato da una violazione dell'integrità di queste formazioni ossee.

Per aumentare l'accuratezza della diagnosi delle fratture della mascella superiore, bisogna tenere conto del dolore durante la palpazione dei seguenti punti, corrispondenti alle aree di aumentata estensibilità e compressione delle ossa:

- nasale superiore - alla base della radice del naso;

- nasale inferiore - alla base del setto nasale;

- sopraorbitale - lungo il bordo superiore della cavità oculare;

- extraorbitale - sul bordo esterno della cavità oculare;

- infraorbitale - lungo il bordo inferiore della cavità oculare;

- zigomatico;

- arcuato - sull'arcata zigomatica;

- tuberale - sul tubercolo della mascella superiore;

- zigomatico-alveolare - sopra l'area del settimo dente superiore;

- canino;

- palatino (i punti vengono palpati dal lato della cavità orale).

I sintomi di mobilità dei frammenti della mascella superiore e di "palato fluttuante" possono essere identificati come segue: il medico afferra il gruppo dentario anteriore e il palato con le dita della mano destra e posiziona la mano sinistra sulle guance dall'esterno; quindi esegue leggeri movimenti oscillatori avanti-indietro. In caso di fratture incluse, la mobilità del frammento non può essere determinata in questo modo. In questi casi, è necessario palpare i processi pterigoidei degli sfenoidi; in questo caso, il paziente solitamente avverte dolore, soprattutto in caso di fratture lungo le linee di Le Fort II e III, talvolta accompagnato da una serie dei sintomi sopra menzionati per una frattura della base cranica, del labirinto etmoidale, delle ossa nasali, della parete inferiore delle orbite e degli zigomi.

Nei pazienti con lesioni alla mascella superiore e all'osso frontale, sono possibili fratture delle pareti dei seni mascellari, della mandibola e delle ossa zigomatiche, del labirinto etmoidale e del setto nasale. Pertanto, in caso di fratture combinate della base cranica, della mascella superiore, delle ossa zigomatiche, del setto nasale e delle ossa lacrimali, si possono verificare intensa lacrimazione e liquorrea dal naso e dalle orecchie.

La combinazione di fratture dei mascellari superiori con danni traumatici ad altre parti del corpo si manifesta clinicamente, nella maggior parte dei casi, con una sindrome particolarmente grave di aggravamento reciproco e sovrapposizione. I pazienti con tale combinazione devono essere classificati come vittime a maggior rischio di sviluppare complicanze settiche generali non solo nella regione maxillo-facciale, ma anche in altri focolai di danno a distanza (a seguito di metastasi infettive), compresi quelli chiusi che non presentano una connessione anatomica diretta con mascelle, cavità orale e viso.

Molti pazienti con fratture della mascella superiore manifestano un certo grado di neurite traumatica dei rami infraorbitari del nervo trigemino; alcune vittime lamentano una diminuzione prolungata dell'eccitabilità elettrica dei denti sul lato della lesione.

Di sicuro significato diagnostico è la rilevazione tramite palpazione di irregolarità nei bordi dell'orbita (sporgenze a gradini), delle creste zigomatico-alveolari, delle suture naso-labiali, nonché di cambiamenti nei bordi della mascella superiore durante la radiografia in proiezioni assiali e frontali.

Esiti delle fratture della mandibola

L'esito delle fratture mandibolari dipende da molti fattori: l'età e le condizioni generali della vittima prima dell'infortunio, la presenza di una sindrome da aggravamento reciproco, la situazione ambientale nell'area di residenza permanente della vittima; in particolare, dalla presenza di uno squilibrio di elementi minerali nell'acqua e nel cibo (GP Ruzin, 1995). Pertanto, secondo GP Ruzin, nei residenti di diverse aree della regione di Ivano-Frankivsk, il decorso delle fratture e la natura dei processi metabolici studiati sono pressoché identici e possono essere considerati ottimali, mentre nella regione dell'Amur, il processo di rigenerazione del tessuto osseo e le reazioni metaboliche sono più lenti. La frequenza e la natura delle complicanze dipendono dal periodo di adattamento dell'individuo in quest'area. Gli indicatori da lui utilizzati – l'indice di risposta infiammatoria (IRI), l'indice metabolico (IM), l'indice di rigenerazione (IR) – consentono di analizzare la totalità delle variazioni negli indicatori studiati anche nei casi in cui le variazioni in ciascuno di essi non superano i valori fisiologici. Pertanto, l'utilizzo degli indici IVR, MI e RI consente di prevedere il decorso di una frattura, lo sviluppo di una complicanza infiammatoria-infettiva, di elaborare un piano di trattamento per un paziente al fine di ottimizzare i processi metabolici, prevenire le complicanze e monitorare la qualità del trattamento tenendo conto delle caratteristiche del paziente e delle condizioni esterne. Ad esempio, per la regione di Ivano-Frankivsk, i valori critici degli indici sono: IVR - 0,650, MI - 0,400, RI - 0,400. Se si ottengono valori inferiori, è necessaria una terapia correttiva. L'ottimizzazione metabolica non è necessaria se IVR > 0,6755, MI > 0,528, RI > 0,550. L'autore ha stabilito che in diverse regioni i valori degli indici possono variare a seconda delle condizioni medico-geografiche e biogeochimiche che devono essere prese in considerazione durante l'analisi. Pertanto, nella regione dell'Amur questi valori sono inferiori rispetto alla regione di Ivano-Frankivsk. Ecco perché è consigliabile effettuare una valutazione di IVR, MI e RI insieme a un esame clinico e radiologico del paziente nei primi 2-4 giorni dopo la lesione - per identificare il livello iniziale del potenziale rigenerativo e prescrivere la terapia correttiva necessaria, al 10°-12° giorno - per chiarire il trattamento in corso, al 20°-22° giorno - per analizzare i risultati del trattamento e prevedere le caratteristiche della riabilitazione.

Secondo il Dott. Ruzin, nelle regioni con condizioni di ipo e disagio, in presenza di uno squilibrio di componenti minerali e della composizione aminoacidica delle proteine durante il periodo di adattamento, è necessario includere anabolizzanti e adattogeni nel complesso terapeutico. Tra tutti i fattori fisici da lui utilizzati, la radiazione laser ha avuto l'effetto positivo più pronunciato.

Sulla base della sua ricerca, l'autore riassume i consigli pratici come segue:

- È consigliabile utilizzare test che caratterizzino le condizioni del metabolismo e del processo riparativo: indice di risposta infiammatoria (IRI), indice metabolico (MI), indice di rigenerazione (RI).

- Se l'IVR è inferiore a 0,675 è necessario ricorrere ad antibiotici osteotropici; se l'IVR è superiore a 0,675, con un'immobilizzazione tempestiva e adeguata, la terapia antibiotica non è indicata.

- Se i valori MI e RI sono inferiori a 0,400, è necessaria una terapia che comprenda un complesso di farmaci e agenti che stimolano il metabolismo delle proteine e dei minerali.

- Con valori IVR bassi, l'uso di procedure termiche locali (UHF) è controindicato finché il focus infiammatorio non viene risolto o drenato.

- Nel trattamento di pazienti con fratture della mandibola in condizioni mediche e geografiche sfavorevoli, soprattutto durante il periodo di adattamento, è opportuno prescrivere adattogeni, anabolizzanti e antiossidanti.

- Per risolvere rapidamente l'infiltrato e ridurre la durata del dolore, è consigliabile ricorrere all'irradiazione laser nei primi 5-7 giorni successivi alla lesione.

- Per ottimizzare il trattamento dei pazienti con frattura della mandibola e ridurre la durata della degenza ospedaliera, è necessario organizzare le sale di riabilitazione e garantire la continuità in tutte le fasi del trattamento.

Con cure preospedaliere, mediche e specialistiche tempestive, i risultati delle fratture mandibolari negli adulti sono favorevoli. Ad esempio, V.F. Chistyakova (1980), utilizzando un complesso di antiossidanti per il trattamento di fratture non complicate della mandibola, è stato in grado di ridurre la durata della degenza dei pazienti in ospedale di 7,3 giorni letto, e V.V. Lysenko (1993), nel trattamento di fratture esposte, ovvero chiaramente infette da microflora orale, utilizzando aerosol di schiuma intraorale di nitazolo, ha ridotto la percentuale di osteomielite traumatica di 3,87 volte, riducendo anche la durata dell'uso di antibiotici. Secondo KS Malikov (1983), confrontando il quadro radiografico del processo di rigenerazione riparativa della mandibola con gli indici autoradiografici, è stato individuato un modello specifico nel metabolismo minerale osseo: un aumento dell'intensità dell'inclusione degli isotopi radioattivi 32P e 45Ca nel rigenerato osseo della mandibola danneggiata è accompagnato dalla comparsa di aree radiografiche di calcificazione nelle sezioni terminali dei frammenti; la dinamica dell'assorbimento dei radiofarmaci si manifesta sotto forma di due fasi di massima concentrazione dei composti marcati 32P e 45Ca nella zona della lesione. Man mano che i frammenti ossei guariscono nelle fratture della mandibola, aumenta il grado di intensità dell'inclusione degli isotopi 32P e 45Ca nella zona della lesione. La massima concentrazione di composti radioattivi osteotropici nelle sezioni terminali dei frammenti si osserva il 25° giorno dopo la lesione mandibolare. L'accumulo di macro e microelementi nelle sezioni terminali dei frammenti della mandibola ha un carattere fasico. Il primo aumento della concentrazione di minerali si osserva tra il 10° e il 25° giorno, il secondo tra il 40° e il 60° giorno. Nelle fasi successive della rigenerazione riparativa (120 giorni), il metabolismo minerale nella zona di frattura inizia ad avvicinarsi gradualmente ai parametri normali, e al 360° giorno è completamente normalizzato, il che corrisponde al processo di riorganizzazione finale del callo osseo che collega i frammenti della mandibola. L'autore ha scoperto che l'allineamento anatomico tempestivo e corretto dei frammenti e la loro affidabile fissazione chirurgica (ad esempio, con una sutura ossea) portano alla fusione ossea precoce (25 giorni) dei frammenti della mascella inferiore e al ripristino (dopo 4 mesi) della normale struttura del tessuto osseo neoformato, e il suo studio mediante metodi di ricerca biochimica e spettrale in confronto con dati morfologici e autoradiografici ha mostrato che il grado di saturazione delle microstrutture del callo con minerali aumenta gradualmente con l'aumentare della maturità del tessuto osseo.

In caso di uso intempestivo di un trattamento complesso, possono verificarsi le complicazioni infiammatorie sopra menzionate e altre (sinusite, artrite, granuloma migrante, ecc.), possono formarsi false articolazioni, possono verificarsi deturpazioni estetiche del viso, possono verificarsi disturbi della masticazione e del linguaggio e possono svilupparsi altre malattie non infiammatorie che richiedono un trattamento complesso e a lungo termine.

Nei casi di fratture multiple della mandibola in soggetti anziani e senili, si osservano spesso ritardi di fusione, pseudoartrosi, osteomielite, ecc.

In alcuni casi il trattamento delle complicanze post-traumatiche richiede l'impiego di strutture ortopediche complesse, in base alla natura dei disturbi funzionali e anatomo-estetici, nonché di interventi chirurgici ricostruttivi (osteoplastica, rifrattura e osteosintesi, artroplastica, ecc.).

Diagnosi di frattura della mascella superiore

La diagnosi radiografica delle fratture mascellari è spesso molto difficile, poiché le radiografie in proiezione laterale mostrano una sovrapposizione di due ossa mascellari. Pertanto, le radiografie della mascella vengono solitamente eseguite in un'unica proiezione (sagittale) (radiografia di controllo) e occorre prestare attenzione ai contorni della cresta alveolare zigomatica, al margine infraorbitario e ai margini dei seni mascellari. La loro violazione (pieghe e zigzag) indica una frattura della mascella.

In caso di disgiunzione craniofacciale (frattura lungo la linea di Le Fort III), la radiografia dello scheletro facciale in proiezione assiale è di grande aiuto per stabilire la diagnosi. Negli ultimi anni, anche la tomografia e la radiografia panoramica sono state utilizzate con successo.

Negli ultimi anni, sono apparse tecnologie diagnostiche (tomografia computerizzata, risonanza magnetica) che consentono la diagnosi simultanea di danni sia al cranio facciale che a quello cranico. Pertanto, Y. Raveh et al. (1992), T. Vellemin, I. Mario (1994) hanno suddiviso le fratture delle ossa frontale, mascellare, etmoidali e orbitarie in due tipi e un sottotipo - (1a). Il tipo I include le fratture fronto-naso-etmoidali e medio-orbitarie senza danni alle ossa della base cranica. Nel sottotipo 1a, si aggiungono anche il danno alla parete mediale del canale ottico e la compressione del nervo ottico.

Il tipo II comprende le fratture fronto-naso-etmoidali e medio-orbitarie che coinvolgono la base cranica; in questo caso, le parti interne ed esterne del cranio facciale e cranico sono danneggiate con dislocazione intracranica della parete posteriore del seno frontale, della parte anteriore della base cranica, della parete superiore dell'orbita, delle ossa temporali e sfenoidi e della regione della sella turcica; sono presenti rotture della dura madre. Questo tipo di lesione è caratterizzato da fuoriuscita di liquido cerebrospinale, protrusione erniaria di tessuto cerebrale dal margine di frattura, formazione di telecanto bilaterale con diffusione della regione interorbitaria e compressione e danno del nervo ottico.

Una diagnosi così dettagliata dei traumi craniofacciali complessi consente, 10-20 giorni dopo la lesione, di confrontare contemporaneamente i frammenti ossei della base cranica e del viso, il che consente di ridurre la durata della degenza ospedaliera delle vittime e il numero di complicazioni.

Cosa c'è da esaminare?

Come esaminare?

Chi contattare?

Fornire assistenza alle vittime di traumi maxillo-facciali

Il trattamento dei pazienti con fratture mandibolari prevede il ripristino della forma e della funzione perdute il più rapidamente possibile. La soluzione a questo problema prevede le seguenti fasi principali:

- allineamento dei frammenti spostati,

- fissandoli nella posizione corretta;

- stimolazione della rigenerazione del tessuto osseo nella zona della frattura;

- prevenzione di vari tipi di complicanze (osteomielite, pseudoartrosi, sinusite traumatica, flemmone o ascesso perimascellare, ecc.).

Le cure specialistiche per le fratture della mandibola devono essere fornite il prima possibile (nelle prime ore dopo la lesione), poiché il riposizionamento e la fissazione tempestivi dei frammenti forniscono condizioni più favorevoli per la rigenerazione ossea e la guarigione dei tessuti molli danneggiati della cavità orale, e aiutano anche ad arrestare l'emorragia primaria e a prevenire lo sviluppo di complicazioni infiammatorie.

L'organizzazione dell'assistenza alle vittime di trauma maxillo-facciale deve garantire la continuità delle misure mediche lungo tutto il percorso della vittima, dal luogo dell'incidente alla struttura medica, con evacuazione obbligatoria verso la destinazione. L'entità e la natura dell'assistenza fornita possono variare a seconda della situazione sul luogo dell'incidente e dell'ubicazione dei centri e delle strutture mediche.

Si distingue tra:

- primo soccorso, che viene prestato direttamente sul luogo dell'incidente, presso postazioni mediche ed è eseguito dalle vittime (nell'ordine dell'autoassistenza o dell'assistenza reciproca), da un inserviente o da un istruttore medico;

- assistenza pre-medica fornita da un paramedico o da un infermiere e volta a integrare le misure di primo soccorso;

- primo soccorso medico, che dovrebbe essere fornito, se possibile, entro 4 ore dal momento dell'infortunio; viene eseguito da medici non specialisti (negli ospedali distrettuali rurali, nei centri medici e nelle stazioni delle ambulanze);

- cure chirurgiche qualificate, che devono essere fornite presso strutture mediche entro e non oltre 12-18 ore dall'infortunio;

- Cure specialistiche che devono essere fornite in una struttura specializzata entro un giorno dall'infortunio. I tempi indicati per la fornitura di vari tipi di assistenza sono ottimali.

[ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]

[ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]

Primo soccorso sul posto

L'esito favorevole del trattamento delle lesioni maxillo-facciali dipende in larga misura dalla qualità e dalla tempestività del primo soccorso. Non solo la salute, ma a volte la vita della vittima, soprattutto in caso di emorragia o asfissia, dipendono dalla sua corretta organizzazione. Spesso, una delle caratteristiche principali delle lesioni maxillo-facciali è la discrepanza tra il tipo di vittima e la gravità della lesione. È necessario attirare l'attenzione della popolazione su questo aspetto attraverso attività di educazione sanitaria (nel sistema della Croce Rossa, durante i corsi di protezione civile).

Il servizio medico dovrebbe dedicare grande attenzione alla formazione sulle tecniche di primo soccorso, soprattutto per i lavoratori di quei settori in cui l'incidenza degli infortuni è piuttosto elevata (settore minerario, agricolo, ecc.).

Quando si presta il primo soccorso a una vittima con una lesione al viso sul luogo dell'incidente, è innanzitutto necessario mettere la vittima in una posizione che impedisca l'asfissia, ovvero sdraiarla su un fianco, girando la testa verso la ferita o a faccia in giù. Quindi, applicare una benda asettica sulla ferita. In caso di ustioni chimiche al viso (acidi o alcali), è necessario lavare immediatamente la superficie ustionata con acqua fredda per rimuovere i residui delle sostanze che hanno causato l'ustione.

Dopo aver prestato il primo soccorso sul luogo dell'incidente (posto medico), la vittima viene evacuata presso una stazione di pronto soccorso, dove il personale medico di livello intermedio presta il primo soccorso.

Molti pazienti con lesioni maxillo-facciali possono raggiungere autonomamente i centri medici situati nelle vicinanze del luogo dell'incidente (centri sanitari di fabbriche, stabilimenti). Le vittime che non possono muoversi autonomamente vengono trasportate in strutture mediche nel rispetto delle norme per prevenire asfissia ed emorragia.

Il primo soccorso per le lesioni alla regione maxillo-facciale può essere prestato da operatori sanitari di livello intermedio chiamati sulla scena dell'incidente.

[ 9 ]

[ 9 ]

Primo soccorso

Come i soccorsi d'urgenza, anche i soccorsi salvavita vengono forniti sul luogo dell'incidente, presso le postazioni mediche, i centri sanitari, le stazioni paramediche e paramedico-ostetriche. In questo caso, gli sforzi dovrebbero essere mirati principalmente a fermare l'emorragia, prevenire l'asfissia e lo shock.

Gli operatori sanitari di livello intermedio (odontotecnici, paramedici, ostetriche, infermieri) devono conoscere le nozioni fondamentali per diagnosticare le lesioni facciali, gli elementi del primo soccorso e le specifiche del trasporto dei pazienti.

La quantità di cure preospedaliere dipende dalla natura della lesione, dalle condizioni del paziente, dall'ambiente in cui vengono fornite tali cure e dalle qualifiche del personale medico.

Il personale medico deve stabilire il momento, il luogo e le circostanze dell'infortunio; dopo aver visitato la vittima, formulare una diagnosi preliminare e attuare una serie di misure terapeutiche e preventive.

Combattere l'emorragia

La ricca rete di vasi sanguigni nella regione maxillo-facciale crea condizioni favorevoli al sanguinamento in caso di lesioni facciali. Il sanguinamento può verificarsi non solo verso l'esterno o nella cavità orale, ma anche nelle profondità dei tessuti (latente).

In caso di emorragia da piccoli vasi, la ferita può essere tamponata e applicata una benda pressoria (se ciò non comporta rischio di asfissia o dislocazione di frammenti mandibolari). Una benda pressoria può essere utilizzata per arrestare l'emorragia nella maggior parte delle lesioni del distretto maxillo-facciale. In caso di lesioni a grandi rami dell'arteria carotide esterna (linguale, facciale, mascellare, temporale superficiale), l'emorragia temporanea può essere arrestata in pronto soccorso con la pressione delle dita.

Prevenzione dell'asfissia e metodi per combatterla

Innanzitutto, è necessario valutare correttamente le condizioni del paziente, prestando attenzione alla natura del suo respiro e alla sua posizione. In questo caso, si può riscontrare un'asfissia, il cui meccanismo può essere diverso:

- spostamento della lingua all'indietro (lussazione);

- chiusura del lume della trachea da parte di coaguli di sangue (ostruttiva);

- compressione della trachea da parte di ematoma o tessuto edematoso (stenotico);

- chiusura dell'ingresso della laringe con un lembo pendente di tessuto molle proveniente dal palato o dalla lingua (valvolare);

- aspirazione di sangue, vomito, terra, acqua, ecc. (aspirazione).

Per prevenire l'asfissia, il paziente deve essere seduto, leggermente piegato in avanti e con la testa rivolta verso il basso; in caso di lesioni multiple gravi e perdita di coscienza, sdraiarsi sulla schiena, girando la testa verso la lesione o di lato. Se la lesione lo consente, il paziente può essere disteso a pancia in giù.

La causa più comune di asfissia è la retrazione della lingua, che si verifica quando il corpo della mandibola, in particolare il mento, viene schiacciato in doppie fratture mentoniere. Uno dei metodi efficaci per combattere questa asfissia (dislocazione) è fissare la lingua con una legatura di seta o forarla con una spilla da balia o una forcina. Per prevenire l'asfissia ostruttiva, è necessario esaminare attentamente la cavità orale e rimuovere coaguli di sangue, corpi estranei, muco, residui di cibo o vomito.

Misure anti-shock

Le misure di cui sopra dovrebbero includere principalmente l'arresto tempestivo dell'emorragia, l'eliminazione dell'asfissia e l'attuazione dell'immobilizzazione durante il trasporto.

La lotta contro lo shock nei traumi del distretto maxillo-facciale comprende tutta una serie di misure messe in atto nei casi di shock derivanti da traumi in altre zone del corpo.

Per prevenire un'ulteriore infezione della ferita, è necessario applicare una garza asettica (protettiva) (ad esempio, una confezione singola). È importante ricordare che in caso di fratture ossee facciali, la benda non deve essere stretta eccessivamente per evitare lo spostamento dei frammenti, soprattutto in caso di fratture della mandibola.

Agli operatori sanitari di livello intermedio è vietato suturare ferite dei tessuti molli in caso di lesioni facciali. In caso di ferite aperte della regione maxillo-facciale, comprese tutte le fratture mandibolari all'interno dell'arcata dentaria, è obbligatorio, in questa fase di assistenza, somministrare 3000 AE di siero antitetanico Bezredko.

Per l'immobilizzazione durante il trasporto si applicano delle bende di fissaggio: una normale benda di garza, una benda a fionda, una benda circolare, una benda rigida per il mento o una benda da trasporto standard composta da una benda per il mento e una cuffia morbida per la testa.

Se il medico non dispone di questi mezzi standard, può utilizzare una normale garza (benda) tipo cuffia di Ippocrate in combinazione con una benda di garza a fionda; tuttavia, nei casi in cui il paziente venga trasportato per una lunga distanza in una struttura specializzata, è più opportuno applicare una benda gessata a fionda.

È necessario compilare in modo chiaro la richiesta di visita alla struttura medica, indicando tutto ciò che è stato fatto al paziente e accertarsi che il trasporto sia effettuato correttamente.

Se l'anamnesi del paziente indica una perdita di coscienza, l'esame, l'assistenza e il trasporto devono essere effettuati solo in posizione sdraiata.

L'attrezzatura del posto di pronto soccorso deve comprendere tutto il necessario per prestare il primo soccorso in caso di lesioni al viso, compresi alimenti e bevande dissetanti (bicchiere, ecc.).

In caso di afflusso massiccio di vittime (a seguito di incidenti, catastrofi, ecc.), è molto importante la loro corretta evacuazione e il trasporto smistamento (da parte di un paramedico o di un infermiere), vale a dire stabilire l'ordine di evacuazione e determinare la posizione delle vittime durante il trasporto.

[ 10 ]

[ 10 ]

Primo soccorso

Il primo soccorso medico è fornito dai medici degli ospedali regionali, distrettuali, rurali, dei centri sanitari centrali, distrettuali e cittadini, ecc.

Il compito principale in questo caso è quello di prestare soccorso salvavita: combattere l'emorragia, l'asfissia e lo shock, controllare e, se necessario, correggere o sostituire le bende precedentemente applicate.

La lotta contro l'emorragia si effettua legando i vasi nella ferita o tamponandola strettamente. In caso di emorragia massiva dalla "cavità orale", che non può essere fermata con i mezzi convenzionali, il medico deve eseguire una tracheotomia d'urgenza e tamponare strettamente la cavità orale e la faringe.

In presenza di segni di soffocamento, le misure terapeutiche sono determinate dalla causa che l'ha causato. In caso di asfissia da dislocazione, la lingua viene suturata. Un esame approfondito della cavità orale e la rimozione di coaguli di sangue e corpi estranei eliminano il rischio di asfissia ostruttiva. Se, nonostante le misure indicate, l'asfissia persiste, è indicata una tracheotomia d'urgenza.

Le misure antishock vengono eseguite secondo le regole generali della chirurgia d'urgenza.

In caso di fratture della mandibola, è necessario applicare una benda di fissaggio per effettuare l'immobilizzazione temporanea (trasporto) e dare da bere al paziente nel modo consueto oppure utilizzando un bicchiere con un tubicino di gomma attaccato al beccuccio.

Metodi di fissazione temporanea dei frammenti della mascella

Attualmente esistono i seguenti metodi di immobilizzazione temporanea (trasporto) dei frammenti della mascella:

- fasce per il mento;

- cerotto a forma di fionda o cerotto adesivo;

- legatura intermascellare con filo metallico o filo di plastica;

- set standard e altri. Ad esempio, legatura continua a otto, legatura linguale-labiale, legatura di Y. Galmosh, legatura continua a filo secondo Stout, Ridson, Obwegeser, Elenk, descritta molto bene da Y. Galmosh (1975).

La scelta del metodo di immobilizzazione temporanea dei frammenti è determinata dalla posizione delle fratture, dal loro numero, dalle condizioni generali della vittima e dalla presenza di denti sufficientemente stabili per fissare la stecca o la benda.

In caso di frattura del processo alveolare della mascella superiore o inferiore, dopo l'allineamento dei frammenti, di solito si utilizza una benda esterna tipo garza, che preme la mascella inferiore contro quella superiore.

Per tutte le fratture del corpo della mascella superiore, dopo la riduzione dei frammenti, si posiziona sulla mascella superiore una stecca metallica a cucchiaio di AA Limberg oppure si applica una benda a fionda sulla mascella inferiore.

Se nella mascella superiore non ci sono denti, sulle gengive viene posizionato un rivestimento di stens o cera.

Se il paziente porta una protesi dentaria, questa viene utilizzata come distanziatore tra le arcate dentarie e viene applicata anche una benda a fionda. Nella sezione anteriore delle arcate dentarie in plastica, è necessario praticare un foro con una fresa per il beccuccio di un bicchiere, un tubo di drenaggio o un cucchiaino, in modo che il paziente possa mangiare.

Se sono presenti denti su entrambe le mascelle, in caso di fratture del corpo della mandibola, i frammenti vengono rinforzati con una legatura intermascellare, una fascia rigida standard o una stecca in gesso, che viene posizionata sulla mandibola e fissata alla volta cranica.

In caso di fratture nella zona dei processi condilari della mandibola, si utilizza una legatura intraorale o una benda rigida con trazione elastica alla testa della vittima. In caso di fratture dei processi condilari con malocclusione (aperta), la mandibola viene fissata con un distanziatore tra gli ultimi molari grandi antagonisti. Se non sono presenti denti sulla mandibola lesa, è possibile utilizzare una protesi dentaria in combinazione con un'imbracatura rigida; in assenza di protesi dentaria, si utilizza un'imbracatura rigida o una benda circolare di garza.

In caso di fratture combinate dell'arcata superiore e inferiore, si utilizzano i metodi sopra descritti per la fissazione separata dei frammenti, ad esempio la stecca a cucchiaio Rauer-Urbanskaya in combinazione con la legatura dei denti alle estremità dei frammenti dell'arcata inferiore. La legatura dovrebbe coprire due denti di ciascun frammento, formando un otto. Se non vi è rischio di sanguinamento intraorale, retrazione della lingua, vomito, ecc., è possibile utilizzare una fascia rigida.

Nella fase di primo soccorso, è necessario stabilire correttamente i tempi e le modalità di trasporto della vittima e, se possibile, determinare lo scopo dell'evacuazione. In presenza di fratture complesse e multiple delle ossa facciali, è consigliabile ridurre al minimo il numero di "fasi di evacuazione", inviando tali pazienti direttamente ai reparti di degenza maxillo-facciale degli ospedali repubblicani, regionali e provinciali (cittadini).

In caso di trauma combinato (in particolare trauma cranico), la questione del trasporto del paziente deve essere valutata attentamente, con ponderazione e insieme agli specialisti competenti. In questi casi, è più opportuno contattare specialisti di istituzioni regionali o cittadine presso l'ospedale distrettuale rurale per una consulenza, piuttosto che trasportare lì pazienti con commozione cerebrale o contusione cerebrale.

Se nell'ospedale locale è presente un dentista, il primo soccorso per condizioni quali danni non penetranti ai tessuti molli del viso che non richiedono un intervento di chirurgia plastica primaria, fratture dei denti, fratture dei processi alveolari della mascella superiore e inferiore, fratture singole non complicate della mandibola senza spostamento, fratture delle ossa nasali che non richiedono riduzione, lussazioni della mandibola ridotte con successo, ustioni facciali di primo e secondo grado, può essere integrato con elementi di cure specialistiche.

I pazienti con trauma facciale combinato, soprattutto in caso di commozione cerebrale, devono essere ricoverati presso gli ospedali distrettuali. Nel decidere il trasporto in reparti specializzati nelle prime ore successive al trauma, si deve tenere conto delle condizioni generali del paziente, del tipo di trasporto, delle condizioni stradali e della distanza dalla struttura medica. Il mezzo di trasporto più idoneo per questi pazienti può essere l'elicottero e, se le strade sono in buone condizioni, le ambulanze specializzate.

Dopo aver prestato il primo soccorso nell'ospedale distrettuale, i pazienti con fratture della mandibola e della mascella, traumi multipli alle ossa facciali complicati da traumi di qualsiasi localizzazione, lesioni penetranti ed estese ai tessuti molli che richiedono un intervento di chirurgia plastica primaria vengono inviati ai reparti specializzati dell'ospedale distrettuale, cittadino o regionale. La scelta di dove inviare il paziente - all'ospedale distrettuale (se presente un odontoiatra) o al reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale più vicino - viene decisa in base alle condizioni locali.

Cure chirurgiche qualificate

L'assistenza chirurgica qualificata è fornita da chirurghi e traumatologi presso ambulatori, centri traumatologici, reparti chirurgici o di traumatologia di ospedali cittadini o distrettuali. Dovrebbe essere fornita innanzitutto alle vittime che ne necessitano per indicazioni vitali. Tra queste, i pazienti con segni di shock, emorragia, emorragia acuta e asfissia. Ad esempio, se, in caso di emorragia persistente da grossi vasi della regione maxillo-facciale o di emorragia verificatasi in fasi precedenti, non è possibile legare in modo affidabile il vaso sanguinante, si procede alla legatura dell'arteria carotide esterna sul lato corrispondente. In questa fase dell'assistenza, tutte le vittime con lesioni alla regione maxillo-facciale vengono suddivise in tre gruppi.

Il primo gruppo è costituito da coloro che necessitano solo di assistenza chirurgica (lesioni dei tessuti molli senza veri difetti, ustioni di primo e secondo grado, congelamento del viso); per loro questa fase del trattamento è quella finale.

Il secondo gruppo, costituito da coloro che necessitano di cure specialistiche (lesioni dei tessuti molli che richiedono un intervento di chirurgia plastica; danni alle ossa facciali; ustioni di terzo e quarto grado e congelamento del viso che richiedono un intervento chirurgico), dopo cure chirurgiche d'urgenza, viene trasportato in ospedali maxillo-facciali.

Il terzo gruppo comprende vittime non trasportabili e individui con lesioni combinate ad altre parti del corpo (in particolare lesioni traumatiche al cervello), che sono i più gravi.

Uno dei motivi per cui è necessario ripetere il trattamento chirurgico di una ferita è l'intervento senza un esame radiografico preliminare. In caso di sospetto di fratture ossee facciali, l'esame è obbligatorio. L'aumentata capacità rigenerativa dei tessuti facciali consente di eseguire l'intervento chirurgico con il massimo risparmio tissutale.

Nel prestare assistenza chirurgica qualificata alle vittime del gruppo II che saranno inviate in strutture mediche specializzate (in assenza di controindicazioni al trasporto), il chirurgo deve:

- per eseguire un'anestesia prolungata del sito della frattura; o ancora meglio - un'anestesia prolungata dell'intera metà del viso, utilizzando il metodo di P. Yu. Stolyarenko (1987): tramite un'iniezione con ago sotto la sporgenza ossea sul bordo inferiore dell'arco zigomatico alla giunzione del processo temporale dell'osso zigomatico con il processo zigomatico dell'osso temporale;

- iniettare antibiotici nella ferita, somministrare antibiotici internamente;

- eseguire l'immobilizzazione di trasporto più semplice, ad esempio applicare una benda di trasporto standard;

- assicurarsi che non vi sia sanguinamento dalla ferita, asfissia o rischio di asfissia durante il trasporto;

- monitorare la somministrazione del siero antitetano;

- garantire un trasporto adeguato verso una struttura medica specializzata accompagnati da personale medico (determinare il tipo di trasporto, la posizione del paziente);

- indicare chiaramente nei documenti allegati tutto ciò che è stato fatto al paziente.

Nei casi in cui sussistano controindicazioni all'invio della vittima ad altra struttura sanitaria (Gruppo III), le viene fornita assistenza qualificata nel reparto chirurgico con il coinvolgimento di dentisti di ospedali o cliniche, obbligati

I chirurghi generali e i traumatologi, a loro volta, devono conoscere le basi dell'assistenza in caso di traumi alla regione maxillo-facciale, aderire ai principi del trattamento chirurgico delle ferite facciali e conoscere i metodi base dell'immobilizzazione trasportabile delle fratture.

Il trattamento delle vittime con ferite combinate al viso e ad altre zone in un ospedale chirurgico (traumatologico) deve avvenire con la partecipazione di un chirurgo maxillo-facciale.

Se un ospedale distrettuale dispone di un reparto maxillo-facciale o di uno studio dentistico, il responsabile del reparto (odontoiatria) deve essere responsabile dello stato e dell'organizzazione dell'assistenza odontoiatrica traumatologica nel distretto. Per la corretta registrazione dei traumi maxillo-facciali, l'odontoiatria deve stabilire contatti con le stazioni di Feldsher e gli ospedali distrettuali. Inoltre, è necessario condurre un'analisi dei risultati terapeutici dei pazienti con traumi facciali ricoverati in istituti distrettuali e regionali.

I pazienti con lesioni facciali complesse e complicate vengono indirizzati al reparto maxillo-facciale se è necessario un intervento di chirurgia plastica primaria dei tessuti molli e se vengono utilizzati i metodi più recenti per il trattamento delle fratture ossee facciali, tra cui l'innesto osseo primario.

Cure specialistiche d'urgenza e trattamento di follow-up per frattura mascellare

Questo tipo di assistenza viene fornita nei reparti di degenza maxillo-facciali degli ospedali repubblicani, regionali, provinciali e cittadini, nelle cliniche di chirurgia odontoiatrica delle università di medicina, negli istituti di ricerca di odontoiatria, nei reparti di degenza maxillo-facciali degli istituti di ricerca di traumatologia e ortopedia.

Quando le vittime vengono ricoverate nel reparto di accettazione dell'ospedale, è consigliabile identificare tre gruppi di smistamento (secondo VI Lukyanenko):

Il primo gruppo - coloro che necessitano di misure urgenti, cure qualificate o specialistiche in sala operatoria o in spogliatoio: feriti al volto con emorragia persistente da sotto le bende o dal cavo orale; coloro in stato di asfissia o con respirazione esterna instabile, dopo tracheotomia con tamponamento stretto del cavo orale e della faringe, coloro in stato di incoscienza. Vengono inizialmente inviati in sala operatoria o in spogliatoio su barella.

Il secondo gruppo - coloro che richiedono chiarimenti sulla diagnosi e la determinazione della gravità principale della lesione. Tra questi rientrano i feriti con lesioni combinate a mascelle e viso, organi otorinolaringoiatrici, cranio, organi della vista, ecc.

Il terzo gruppo è costituito da coloro che sono stati segnalati al dipartimento con la seconda priorità. Questo gruppo include tutte le vittime che non sono state incluse nei primi due gruppi.

Prima dell'inizio del trattamento chirurgico, la vittima deve essere sottoposta a visita clinica e radiologica. Sulla base dei dati ottenuti, viene definita l'entità dell'intervento.

Il trattamento chirurgico, indipendentemente dal fatto che sia precoce, ritardato o tardivo, deve essere immediato e, se possibile, completo, includendo la chirurgia plastica locale sui tessuti molli e persino l'innesto osseo della mandibola.

Come sottolineano AA Skager e TM Lurye (1982), la natura del blastema rigenerativo (osteogenico, condrogenico, fibroso, misto) è determinata dall'attività ossibiotica dei tessuti nella zona di frattura, in relazione alla quale tutti i fattori traumatici e terapeutici influenzano la velocità e la qualità dell'osteogenesi riparativa principalmente attraverso l'apporto ematico locale. A seguito di un trauma, si verificano sempre disturbi circolatori di natura locale (area della ferita e della frattura), regionale (area maxillo-facciale) o generale (shock traumatico). I disturbi circolatori locali e regionali sono solitamente più prolungati, soprattutto in assenza di immobilizzazione dei frammenti e in caso di complicanze infiammatorie. Di conseguenza, la reazione riparativa dei tessuti risulta distorta.

Con un adeguato apporto di sangue all'area danneggiata, in condizioni di stabilità del frammento, si verifica la formazione primaria di tessuto osseo angiogenico. In condizioni vascolo-rigenerative meno favorevoli, che si creano principalmente in assenza di stabilità nella zona di giunzione del frammento, si forma tessuto connettivo o cartilagineo, ovvero si verifica una "osteosintesi riparativa", soprattutto in assenza di un allineamento tempestivo e corretto dei frammenti. Questo processo di rigenerazione riparativa richiede maggiori risorse tissutali e tempo. Può concludersi con la fusione ossea secondaria della frattura, ma in questo caso il tessuto connettivo cicatriziale con focolai di infiammazione cronica a volte persiste a lungo o rimane per sempre nell'area della frattura, il che può manifestarsi clinicamente sotto forma di esacerbazione dell'osteomielite traumatica.

Dal punto di vista dell'ottimizzazione del complesso vascolare-rigenerativo, il riposizionamento e la fissazione chiusi dei frammenti ossei facciali presentano un vantaggio rispetto all'osteosintesi aperta con ampia esposizione delle estremità dei frammenti.

Pertanto, i seguenti principi costituiscono la base del trattamento moderno delle fratture ossee:

- confronto perfettamente accurato dei frammenti;

- portando i frammenti lungo l'intera superficie della frattura in una posizione di stretto contatto (urtati l'uno contro l'altro);

- forte fissazione dei frammenti riposizionati e delle loro superfici di contatto, eliminando o quasi eliminando ogni mobilità visibile tra di essi durante tutto il periodo necessario alla completa guarigione della frattura;

- mantenere la mobilità delle articolazioni temporo-mandibolari se il chirurgo dispone di un dispositivo per il riposizionamento extraorale e la fissazione dei frammenti della mandibola.

Ciò garantisce una fusione più rapida dei frammenti ossei. Il rispetto di questi principi garantisce la fusione primaria della frattura e consente periodi di trattamento più brevi per i pazienti.

Ulteriori misure di trattamento generali e locali per le fratture fresche complicate da infiammazione

L'assistenza specialistica per le lesioni maxillo-facciali prevede una serie di misure volte a prevenire le complicanze e ad accelerare la rigenerazione del tessuto osseo (trattamenti fisioterapici, terapia fisica, terapia vitaminica, ecc.). A tutti i pazienti dovrebbe inoltre essere garantita la nutrizione necessaria e un'adeguata igiene orale. Nei reparti di grandi dimensioni, si raccomanda di riservare reparti specifici per i pazienti traumatologici.

In ogni tipo di assistenza è necessario compilare la documentazione medica in modo chiaro e corretto.

Le misure per prevenire le complicanze includono la somministrazione di siero antitetanico, la somministrazione locale di antibiotici nel periodo preoperatorio, l'igiene del cavo orale e l'immobilizzazione temporanea dei frammenti (per quanto possibile). È importante ricordare che l'infezione nelle fratture all'interno dell'arcata dentale può verificarsi non solo in caso di rottura della mucosa o lesione della pelle, ma anche in presenza di focolai infiammatori periapicali dei denti situati nell'area della frattura o in prossimità di essa.

Se necessario, oltre all'applicazione di una normale benda di trasporto, si procede alla fissazione intermascellare mediante legatura dei denti.

Il metodo di anestesia viene selezionato in base alla situazione e al numero di pazienti ricoverati. Oltre alle condizioni generali del paziente, è necessario considerare la sede e la natura della frattura, nonché il tempo previsto per la fissazione ortopedica o l'osteosintesi. Nella maggior parte dei casi di fratture del corpo e dei rami della mandibola (ad eccezione delle fratture alte del processo condiloideo, accompagnate da lussazione della testa della mandibola), è possibile utilizzare l'anestesia locale a conduzione e a infiltrazione. L'anestesia a conduzione è preferibile nell'area dell'orifizio ovale (se necessario su entrambi i lati) per disattivare non solo i rami sensoriali, ma anche quelli motori del nervo mandibolare. L'anestesia locale potenziata è più efficace. Vengono utilizzati anche il blocco di conduzione prolungato e la sua combinazione con l'uso di calypsol a dosi subnarcotiche.

Per decidere cosa fare con un dente situato direttamente nella fessura di frattura, è necessario determinare la relazione tra le sue radici e il piano di frattura. Sono possibili tre posizioni:

- la fessura di frattura corre lungo tutta la superficie laterale della radice del dente, dal colletto fino all'apertura dell'apice;

- l'apice del dente si trova nella fessura della frattura;

- La fessura di frattura passa obliquamente rispetto all'asse verticale del dente, ma all'esterno del suo alveolo, senza danneggiare il parodonto e le pareti dell'alveolo dentale.

La terza posizione del dente è la più favorevole in termini di prognosi di consolidamento (senza lo sviluppo di una complicanza infiammatoria clinicamente evidente), mentre la prima posizione è la meno favorevole, poiché in questo caso si verifica una rottura della mucosa gengivale a livello del colletto dentale e un'ampia fessura di frattura, causando inevitabilmente l'infezione dei frammenti mascellari con la microflora patogena del cavo orale. Pertanto, anche prima dell'immobilizzazione, è necessario rimuovere i denti nella prima posizione, così come quelli rotti, lussati, schiacciati, distrutti da carie, complicati da pulpite o parodontite cronica. Dopo l'estrazione del dente, si raccomanda di isolare la zona di frattura tamponando l'alveolo con garza iodoformica. NM Gordiyuk et al. (1990) raccomandano di tamponare gli alveoli con amnios conservato (in una soluzione di cloramina al 2%).

È fondamentale determinare la natura della microflora presente nell'area della frattura e valutarne la sensibilità agli antibiotici. I denti intatti in seconda e terza posizione possono essere lasciati, in determinate condizioni, nella fessura della frattura, ma in questo caso è necessario un trattamento complesso che includa antibiotici e fisioterapia. Se durante tale trattamento compaiono i primi segni clinici di infiammazione nell'area della frattura, il dente rimanente viene trattato in modo conservativo, i suoi canali radicolari vengono otturati e, se ostruiti, rimossi.

Anche i rudimenti dentari, i denti con radici non formate e i denti non ancora erotti (in particolare, i terzi molari), in assenza di infiammazione circostante, possono essere lasciati condizionatamente nell'area di frattura, poiché, come dimostrano la nostra esperienza e le osservazioni di altri autori, il benessere nell'area dei denti rimasti nella fessura di frattura, clinicamente determinato il giorno della dimissione del paziente dall'ospedale, è spesso ingannevole e instabile, soprattutto nei primi 3-9 mesi dopo la lesione. Ciò è spiegato dal fatto che talvolta la polpa dei denti biradicolati situati nell'area di frattura, accompagnata da danno al fascio vascolo-nervoso mandibolare, subisce profonde alterazioni infiammatorie-distrofiche che terminano con la necrosi. Quando il fascio vascolo-nervoso di un dente monoradicolato è danneggiato, nella maggior parte dei casi si osservano alterazioni necrotiche nella polpa.

Secondo dati di diversi autori, la conservazione dei denti nella fessura di frattura è possibile solo nel 46,3% dei pazienti, poiché i restanti sviluppano parodontite, riassorbimento osseo e osteomielite. Allo stesso tempo, i rudimenti dentali e i denti con radici incomplete, conservati in assenza di segni di infiammazione, presentano un'elevata vitalità: dopo un'affidabile immobilizzazione dei frammenti, i denti continuano a svilupparsi normalmente (nel 97%) e erompono tempestivamente, e l'eccitabilità elettrica della polpa si normalizza a lungo termine. I denti reimpiantati nella fessura di frattura muoiono in media nella metà dei pazienti.

Se, oltre al danno all'area maxillo-facciale, si verificano commozioni cerebrali o lesioni cerebrali, disfunzioni dell'apparato circolatorio, respiratorio e digerente, ecc., vengono adottate le misure necessarie e viene prescritto un trattamento appropriato. Spesso è necessario ricorrere a consulti con diversi specialisti.

A causa della connessione anatomica tra le ossa del cranio e del viso, tutte le strutture della parte cranica del cranio soffrono in caso di trauma alla regione maxillo-facciale. La forza del fattore agente, nella sua intensità, supera solitamente il limite di elasticità e resistenza delle singole ossa facciali. In questi casi, le parti adiacenti e più profonde del viso e persino della parte cranica del cranio risultano danneggiate.

Una caratteristica del trauma combinato facciale e cerebrale è che il danno cerebrale può verificarsi anche senza un colpo alla parte cerebrale del cranio. La forza traumatica che ha causato una frattura ossea facciale viene trasmessa direttamente al cervello adiacente, causando alterazioni neurodinamiche, patofisiologiche e strutturali di varia entità. Pertanto, un danno combinato alla regione maxillo-facciale e al cervello può essere causato dall'impatto di un agente traumatico solo sulla parte facciale del cranio o contemporaneamente sulle parti facciale e cerebrale del cranio.

Clinicamente, la lesione craniocerebrale chiusa si manifesta con sintomi cerebrali generali e locali. I sintomi cerebrali generali includono perdita di coscienza, cefalea, vertigini, nausea, vomito, amnesia, mentre i sintomi locali includono disfunzione dei nervi cranici. Tutti i pazienti con una storia di commozione cerebrale richiedono un trattamento complesso con un neurochirurgo o un neurologo. Sfortunatamente, la commozione cerebrale associata a trauma facciale viene solitamente diagnosticata solo in casi con sintomi neurologici pronunciati.

Complicanze della frattura della mandibola, prevenzione e trattamento

Tutte le complicazioni derivanti dalle fratture della mandibola possono essere suddivise in generali e locali, infiammatorie e non infiammatorie; in base al tempo si distinguono in precoci e remote (tardive).

Le complicanze precoci più comuni includono disturbi dello stato psico-emotivo e neurologico, alterazioni del sistema circolatorio e di altri apparati. La prevenzione e il trattamento di queste complicanze vengono eseguiti da chirurghi maxillo-facciali in collaborazione con specialisti competenti.

Tra le complicanze locali precoci, quelle osservate più frequentemente sono la disfunzione dell'apparato masticatorio (comprese le articolazioni temporo-mandibolari), l'osteomielite traumatica (nell'11,7% delle vittime), la suppurazione degli ematomi, la linfoadenite, l'artrite, gli ascessi, il flemmone, la sinusite, il ritardo di consolidamento dei frammenti, ecc.

Per prevenire possibili complicazioni generali e locali è consigliabile eseguire blocchi trigemino-simpatici e seno carotidei con novocaina, che permettono di disattivare le zone riflessogene extracerebrali, grazie alle quali si normalizzano la dinamica del liquido cerebrospinale, la respirazione e la circolazione cerebrale.

Il blocco trigemino-simpatico viene eseguito secondo il noto metodo di M.P. Zhakov. Il blocco del seno carotideo viene eseguito come segue: un cuscino viene posizionato sotto la schiena della vittima sdraiata sulla schiena, a livello delle scapole, in modo che la testa sia leggermente reclinata all'indietro e ruotata nella direzione opposta. Un ago viene iniettato lungo il bordo interno del muscolo sternocleidomastoideo, 1 cm sotto il livello del bordo superiore della cartilagine tiroidea (proiezione del seno carotideo). Man mano che l'ago avanza, viene iniettata novocaina. Quando la fascia del fascio vascolo-nervoso viene puntuta, si supera una certa resistenza e si percepisce la pulsazione dei seni carotidei. Vengono iniettati 15-20 ml di soluzione di novocaina allo 0,5%.

Dato l'aumentato rischio di sviluppare complicazioni settiche nei pazienti con lesioni alla regione maxillo-facciale, al cervello e ad altre parti del corpo, è necessario prescrivere dosi massicce di antibiotici (dopo un test intradermico di tolleranza individuale) già il primo giorno dopo il ricovero in ospedale.

In caso di complicazioni respiratorie (che spesso causano il decesso in questi pazienti), sono indicate la terapia ormonale e l'osservazione radiologica dinamica (con il coinvolgimento di specialisti appropriati). Un chirurgo maxillo-facciale deve fornire cure specialistiche a questi pazienti subito dopo il risveglio dallo shock, ma non oltre 24-36 ore dal trauma.

Diversi fattori avversi, sia locali che generali (infezione del cavo orale e carie dentale, schiacciamento dei tessuti molli, ematoma, rigidità insufficiente, esaurimento del paziente dovuto a disturbi della normale alimentazione, stress psico-emotivo, disfunzione del sistema nervoso, ecc.) contribuiscono all'insorgenza di processi infiammatori. Pertanto, uno degli obiettivi principali del trattamento del paziente è la stimolazione del processo di guarigione della frattura mandibolare, aumentando le capacità rigenerative dell'organismo del paziente e prevenendo la formazione di strati infiammatori nell'area interessata dal danno.

Negli ultimi anni, a causa della crescente resistenza delle infezioni stafilococciche agli antibiotici, il numero di complicanze infiammatorie nelle lesioni ossee facciali è aumentato. Il maggior numero di complicanze sotto forma di processi infiammatori si verifica nelle fratture localizzate nell'area dell'angolo della mandibola. Ciò è dovuto al fatto che i muscoli masticatori situati su entrambi i lati dell'area di frattura si contraggono per riflesso, penetrano nella fessura e vengono schiacciati tra i frammenti. Poiché la mucosa gengivale nell'area dell'angolo della mandibola è strettamente fusa con il periostio del processo alveolare e si rompe al minimo spostamento dei frammenti, si formano porte d'ingresso costantemente aperte per le infezioni, attraverso le quali microrganismi patogeni, saliva, cellule epiteliali esfoliate e masse alimentari penetrano nella fessura ossea. Durante i movimenti di deglutizione, le fibre muscolari schiacciate dai frammenti si contraggono, determinando un flusso attivo di saliva nella profondità della fessura ossea.

La prova dell'aumento dell'infiammazione delle ossa e dei tessuti molli è solitamente l'iperemia cutanea che si sviluppa rapidamente, dolore, infiltrazioni, ecc.

Lo sviluppo di complicazioni è facilitato da fattori quali la parodontite (nel 14,4% delle vittime), il ricovero ospedaliero tardivo e l'intempestiva somministrazione di cure specialistiche, l'età avanzata dei pazienti, la presenza di malattie croniche concomitanti, cattive abitudini (alcolismo), la ridotta reattività dell'organismo, una diagnosi e una scelta errate del metodo di cura, la disfunzione del sistema nervoso periferico conseguente a una frattura (danno ai rami del nervo trigemino), ecc.

Un fattore significativo che ritarda il consolidamento dei frammenti mascellari è l'osteomielite traumatica, che, insieme ad altri processi infiammatori, si verifica particolarmente spesso nei casi in cui il riposizionamento e l'immobilizzazione dei frammenti sono stati effettuati in una fase successiva.

È necessario tenere presente che qualsiasi lesione provoca una reazione infiammatoria attorno alla ferita. Indipendentemente dal tipo di agente lesivo (fisico, chimico, biologico), i meccanismi patogenetici del processo infiammatorio in via di sviluppo sono gli stessi e sono caratterizzati da una violazione dello stato della microcircolazione, dai processi di ossidoriduzione e dall'azione dei microrganismi nei tessuti danneggiati. In caso di lesioni, la contaminazione batterica della ferita è inevitabile. La gravità del processo infiammatorio purulento dipende dalle caratteristiche dell'agente infettivo, dallo stato immunobiologico dell'organismo del paziente al momento dell'introduzione del patogeno, dal grado di alterazioni vascolari e metaboliche dei tessuti nel sito della lesione. La resistenza dei tessuti danneggiati all'infezione purulenta si riduce drasticamente, creando le condizioni per la riproduzione del patogeno e la manifestazione delle sue proprietà patogene, causando una reazione infiammatoria e avendo un effetto distruttivo sui tessuti.

Nel sito d'azione del fattore dannoso, si creano le condizioni ottimali per l'attivazione degli enzimi proteolitici rilasciati dai microrganismi, dai tessuti interessati, dai leucociti e per la formazione di mediatori che stimolano l'infiammazione - istamina, serotonina, chinine, eparina, proteine attivate, ecc. - che causano l'interruzione della microcircolazione, degli scambi transcapillari e della coagulazione del sangue. Le proteasi tissutali, prodotti dell'attività microbica, contribuiscono al disordine dei processi di ossidoriduzione e alla separazione della respirazione tissutale.

Il conseguente accumulo di prodotti sotto-ossidati e lo sviluppo di acidosi tissutale portano a disturbi secondari della microemodinamica nel sito della lesione e allo sviluppo di una carenza vitaminica locale.

Danni particolarmente gravi ai processi di rigenerazione dei tessuti si osservano quando in essi si verifica una carenza di vitamina C, che porta all'inibizione della sintesi del collagene del tessuto connettivo e alla guarigione delle ferite; in questo caso, il contenuto di vitamina C risulta significativamente ridotto nelle granulazioni flaccide delle ferite infette.

In qualsiasi lesione, un ruolo significativo nel limitare il processo infiammatorio è attribuito alla reazione emostatica, poiché la formazione di uno strato di fibrina e il deposito di sostanze tossiche e microrganismi sulla sua superficie impediscono l'ulteriore diffusione del processo patologico.

Pertanto, in caso di complicanze purulente delle lesioni, si instaura una catena chiusa di processi patologici che promuovono la diffusione dell'infezione e impediscono la guarigione della ferita. Pertanto, l'uso precoce di vari farmaci biologicamente attivi con effetti antinfiammatori, antimicrobici, antiipossici e stimolanti i processi riparativi è patogeneticamente giustificato al fine di ridurre le complicanze purulente e aumentare l'efficacia del trattamento complesso.

L'Istituto di ricerca ortopedica di Kiev del Ministero della Salute dell'Ucraina ha condotto ricerche sul meccanismo d'azione di sostanze biologicamente attive e ha raccomandato l'uso di amben, galascorbina, Kalanchoe e propoli nelle malattie purulente-infiammatorie.

A differenza degli inibitori naturali della proteolisi (trasylol, contrycal, iniprole, tsalol, gordox, pantrypin), l'amben penetra facilmente in tutte le membrane cellulari e può essere utilizzato localmente in soluzione all'1%, per via endovenosa o intramuscolare alla dose di 250-500 mg ogni 6-8 ore. Entro 24 ore, il farmaco viene escreto immodificato dai reni. Applicato localmente, penetra bene nei tessuti e neutralizza completamente la fibrinolisi tissutale dei tessuti danneggiati entro 10-15 minuti.

Nelle complicanze purulento-infiammatorie delle fratture mandibolari, l'amoxiclav viene utilizzato con successo: una combinazione di acido clavulanico e amoxicillina, somministrata per via endovenosa alla dose di 1,2 g ogni 8 ore o per via orale alla dose di 375 mg 3 volte al giorno per 5 giorni. Per i pazienti sottoposti a interventi chirurgici elettivi, il farmaco viene prescritto per via endovenosa alla dose di 1,2 g una volta al giorno o per via orale alle stesse dosi.

L'attività biologica della galascorbina supera significativamente quella dell'acido ascorbico grazie alla presenza di acido ascorbico nel preparato in combinazione con sostanze ad attività P-vitamina (polifenoli). La galascorbina favorisce l'accumulo di acido ascorbico in organi e tessuti, ispessisce la parete vascolare, stimola i processi di guarigione delle ferite, accelera la rigenerazione del tessuto muscolare e osseo e normalizza i processi di ossidoriduzione. La galascorbina viene somministrata per via orale alla dose di 1 g 4 volte al giorno; localmente, in soluzioni preparate al momento all'1-5% o sotto forma di unguento al 5-10%.

La propoli contiene il 50-55% di resine vegetali, il 30% di cera e il 10-18% di oli essenziali; contiene vari balsami, acido cinnamico e alcol, tannini; è ricca di microelementi (rame, ferro, manganese, zinco, cobalto, ecc.), sostanze antibiotiche e vitamine dei gruppi B, E, C, PP, P e provitamina A; ha un effetto analgesico. Il suo effetto antibatterico è particolarmente pronunciato. Le proprietà antimicrobiche della propoli sono state stabilite in relazione a numerosi microrganismi patogeni Gram-positivi e Gram-negativi, mentre è stata notata la sua capacità di aumentare la sensibilità dei microrganismi agli antibiotici e di modificare le proprietà morfologiche, colturali e tintoriali di vari ceppi. Sotto l'effetto della propoli, le ferite vengono rapidamente ripulite dalla copertura purulenta e necrotica. Si usa sotto forma di unguento (33 g di propoli e 67 g di lanolina) o per via sublinguale, sotto forma di compresse (0,01 g) 3 volte al giorno.

Sono inoltre raccomandate altre misure per prevenire le complicanze infiammatorie e stimolare l'osteogenesi. Alcune di queste sono elencate di seguito:

- Somministrazione di antibiotici (tenendo conto della sensibilità della microflora) nei tessuti molli circostanti la frattura esposta, a partire dal primo giorno di trattamento. La somministrazione locale di antibiotici consente di ridurre il numero di complicanze di oltre 5 volte. Quando gli antibiotici vengono somministrati in una fase successiva (dal 6° al 9° giorno e oltre), il numero di complicanze non diminuisce, ma l'eliminazione dell'infiammazione già sviluppata viene accelerata.

- Somministrazione intramuscolare di antibiotici se indicata (aumento dell'infiltrato, aumento della temperatura corporea, ecc.).

- Terapia UHF locale dal 2° al 12° giorno dal momento della lesione (10-12 minuti al giorno), irradiazione generale al quarzo dal 2°-3° giorno (circa 20 procedure), elettroforesi del cloruro di calcio sulla zona della frattura - dal 13°-14° giorno fino alla fine del trattamento (fino a 15-20 procedure).

- Somministrazione orale di multivitaminici e soluzione di cloruro di calcio al 5% (un cucchiaio tre volte al giorno con latte); sono particolarmente utili l'acido ascorbico e la tiamina.

- Per accelerare il consolidamento dei frammenti, OD Nemsadze (1991) raccomanda l'uso aggiuntivo dei seguenti farmaci: steroide anabolizzante (ad esempio, nerobol per os, 1 compressa 3 volte al giorno per 1-2 mesi, o retabolil 50 mg per via intramuscolare una volta alla settimana per 1 mese); soluzione di fluoruro di sodio all'1%, 10 gocce 3 volte al giorno per 2-3 mesi; idrolizzato proteico (idrolisina, idrolizzato di caseina) per 10-20 giorni.

- Per ridurre lo spasmo dei vasi sanguigni nella zona della frattura (che, secondo AI Elyashev (1939), dura 1-1,5 mesi e inibisce la formazione ossea), nonché per accelerare il consolidamento dei frammenti, OD Nemsadze (1985) suggerisce la somministrazione intramuscolare di farmaci antispastici (gangleron, dibazol, papaverina, trental, ecc.) 3 giorni dopo la lesione per 10-30 giorni.

- Somministrazione intramuscolare di lisozima 100-150 mg due volte al giorno per 5-7 giorni.

- Utilizzo di un complesso di antiossidanti (acetato di tocoferolo, flacumina, acido ascorbico, cisteina, estratto di eleuterococco o acemina.

- Applicazione di ipotermia locale secondo la tecnica descritta da A.S. Komok (1991), a condizione che venga utilizzato un dispositivo speciale per l'ipotermia locale nell'area maxillo-facciale; consente di mantenere il regime di temperatura dei tessuti lesionati, inclusa la mandibola, nell'intervallo +30°C - +28°C; grazie al raffreddamento tissutale bilanciato tramite camera esterna e intraorale, la temperatura del liquido di raffreddamento circolante può essere ridotta a +16°C, il che rende la procedura ben tollerata e ne consente il proseguimento a lungo termine. A.S. Komok indica che la riduzione della temperatura tissutale locale nella zona di frattura della mandibola ai livelli di: sulla pelle +28°C, sulla mucosa della guancia +29°C e sulla mucosa del processo alveolare della mandibola +29,5°C - aiuta a normalizzare il flusso sanguigno, eliminare la congestione venosa, il gonfiore, previene lo sviluppo di emorragie ed ematomi ed elimina le reazioni dolorose. L'ipotermia tissutale moderata, uniforme e stratificata in modalità di raffreddamento da +30°C a +28°C per le successive 10-12 ore dopo l'immobilizzazione a doppia mascella in combinazione con farmaci consente la normalizzazione del flusso sanguigno nei tessuti entro il terzo giorno, l'eliminazione delle reazioni termiche e dei fenomeni infiammatori e provoca un marcato effetto analgesico.

Allo stesso tempo, A.S. Komok sottolinea anche la complessità di questo metodo, poiché, secondo i suoi dati, solo un complesso di metodi elettrofisiologici, tra cui elettrotermometria, reografia, reodermatometria ed elettroalgesimetria, consente una valutazione abbastanza oggettiva del flusso sanguigno, dello scambio termico e dell'innervazione nei tessuti lesi e della dinamica dei cambiamenti di questi indicatori sotto l'influenza del trattamento.

Secondo VP Korobov et al. (1989), la correzione delle alterazioni metaboliche del sangue nelle fratture della mandibola può essere ottenuta con ferramid o (ancora più efficace) con coamide, che favorisce la fusione accelerata dei frammenti ossei. In caso di osteomielite traumatica acuta, l'ascesso viene aperto e la frattura viene lavata; è anche auspicabile l'autoemoterapia frazionata: reinfusione di sangue irradiato con raggi ultravioletti 3-5 volte insieme a terapia antisettica antinfiammatoria attiva secondo lo schema generalmente accettato; Nella fase di infiammazione cronica, si raccomanda di attivare la rigenerazione ossea secondo il seguente schema: levamisolo (150 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni; pausa tra i cicli di 3-4 giorni; i cicli di questo tipo sono 3), o T-activina per via sottocutanea (0,01%, 1 ml per 5 giorni), o esposizione a un laser elio-neon su punti biologicamente attivi di viso e collo (10-15 s per punto con una potenza del flusso luminoso non superiore a 4 mW per 10 giorni). Dopo l'insorgenza di rigidità nella zona di frattura, sono stati prescritti meccanoterapia dosata e altri effetti biologici generali. Secondo gli autori, la durata del trattamento ospedaliero si riduce di 10-12 giorni e l'invalidità temporanea di 7-8 giorni.

Molti altri mezzi e metodi sono stati proposti per la prevenzione o il trattamento dell'osteomielite traumatica delle mascelle, come la sospensione di osso demineralizzato, l'aerosol di Nitazol, l'anatossina stafilococcica con sangue autologo, l'aspirazione sotto vuoto del contenuto della fessura di frattura e il lavaggio della ferita ossea sotto pressione con un flusso di soluzione di diossidina all'1%; terapia immunocorrettiva. EA Karasyunok (1992) riferisce di aver studiato sperimentalmente e clinicamente l'opportunità di utilizzare, nel contesto di una terapia antibiotica razionale, una soluzione di acemina al 25% per via orale a 20 ml 2 volte al giorno per 10-14 giorni, nonché il sondaggio dell'area di frattura con il dispositivo UPSK-7N in modalità labile continua e l'introduzione di una soluzione di lincomicina cloridrato al 10% mediante elettroforesi. L'utilizzo di questa tecnica ha comportato una riduzione delle complicanze dal 28% al 3,85% e una riduzione dell'invalidità temporanea di 10,4 giorni.

R. 3. Ogonovsky, IM Got, OM Sirii, I. Ya. Lomnitsky (1997) raccomandano l'utilizzo dello xeno-brefotrapianto cellulare nel trattamento delle fratture mandibolari a lungo termine non guaribili. A tale scopo, una sospensione di cellule midollari devitalizzate di embrioni di 14 giorni viene introdotta nella fessura di frattura. Al 12°-14° giorno, gli autori hanno osservato un ispessimento del callo osseo periostale e al 20°-22° giorno l'inizio di una consolidazione stabile della frattura, che non era guarita durante 60 giorni di immobilizzazione. Il metodo consente di eliminare ripetuti interventi chirurgici.

La letteratura nazionale ed estera abbonda di altre proposte, che purtroppo sono attualmente disponibili solo ai medici che lavorano in cliniche ben attrezzate con le attrezzature e i farmaci necessari. Tuttavia, ogni medico dovrebbe ricordare che esistono altri metodi più accessibili per prevenire le complicanze nel trattamento delle fratture ossee facciali. Ad esempio, non bisogna dimenticare che una procedura semplice come l'elettroforesi del cloruro di calcio (introduzione di una soluzione al 40% dall'anodo a una corrente di 3-4 mA) favorisce la rapida compattazione del callo osseo in formazione. In caso di complicazione infiammatoria della frattura, oltre alla terapia antibiotica, è consigliabile utilizzare un blocco alcolico-novocaina (soluzione di novocaina allo 0,5% in alcol al 5%). Il trattamento complesso secondo lo schema descritto consente di ridurre il tempo di immobilizzazione del frammento di 8-10 giorni e, in caso di fratture complicate dal processo infiammatorio, di 6-8 giorni.

Abbiamo osservato una significativa riduzione del periodo di ospedalizzazione in seguito all'introduzione di 0,2 ml di siero citotossico osteogenico (stimoblast) in soluzione isotonica di cloruro di sodio (diluizione 1:3) nell'area di frattura. Il siero è stato somministrato il 3°, 7° e 11° giorno dopo la lesione.

Alcuni autori raccomandano di includere la terapia a microonde e UHF in combinazione con l'irradiazione ultravioletta generale e l'elettroforesi del cloruro di calcio nel trattamento complesso per accelerare il consolidamento dei frammenti della mascella, e VP Pyurik (1993) raccomanda di utilizzare l'iniezione interframmento delle cellule del midollo osseo del paziente (a una velocità di 1 mm3 di cellule per 1 cm2 di superficie della frattura ossea).

In base al meccanismo di sviluppo delle complicanze infiammatorie delle fratture nella zona degli angoli della mandibola, la loro prevenzione richiede l'immobilizzazione il più precoce possibile dei frammenti ossei in combinazione con una terapia farmacologica antinfiammatoria mirata. In particolare, dopo aver trattato il cavo orale con una soluzione di furacilina (1:5000), si deve eseguire un'anestesia infiltrativa nella zona della frattura con una soluzione di novocaina all'1% (dal lato cutaneo) e, dopo essersi assicurati che l'ago sia inserito nella fessura della frattura (il sangue entra nella siringa e l'anestetico entra in bocca), si deve ripetutamente lavare (con una soluzione di furacilina) il contenuto della fessura nella cavità orale attraverso la mucosa danneggiata (LM Vartanyan).

Prima di immobilizzare i frammenti mandibolari mediante fissaggio intermascellare rigido (trazione) o con il metodo di osteosintesi meno traumatico (percutaneo) con filo di Kirschner, si raccomanda di infiltrare i tessuti molli nell'area della frattura dell'angolo mandibolare con una soluzione antibiotica ad ampio spettro. Infliggere traumi più significativi (ad esempio, esporre l'angolo mandibolare e applicare una sutura ossea) è sconsigliato, poiché contribuisce all'intensificazione del processo infiammatorio già in atto.

In presenza di osteomielite traumatica sviluppata, dopo sequestrectomia, la frattura può essere fissata con un chiodo metallico inserito transfocalmente (attraverso la fessura di frattura), ma più efficace è la fissazione dei frammenti della mandibola con dispositivi di compressione extrafocale esterni, che, nelle fratture complicate da osteomielite traumatica (in fase acuta del decorso), garantiscono il consolidamento entro i tempi consueti (non superando la guarigione delle fratture recenti) e contribuiscono ad arrestare il processo infiammatorio grazie al fatto che la compressione viene eseguita senza un intervento preliminare sulla lesione. La fissazione extrafocale dei frammenti consente il necessario intervento chirurgico futuro (apertura di un ascesso, flemmone, rimozione di sequestri, ecc.) senza violare l'immobilizzazione.

L'osteomielite traumatica ha quasi sempre un decorso lento e non compromette significativamente le condizioni generali del paziente. Il gonfiore a lungo termine dei tessuti molli nella zona di frattura è associato a congestione, reazione periostale e infiltrazione linfonodale. Il rigetto dei sequestri ossei dalla fessura di frattura avviene lentamente; le loro dimensioni sono solitamente insignificanti (diversi millimetri). Periodicamente, sono possibili esacerbazioni di osteomielite, periostite e linfoadenite con formazione di ascessi perimandibolari, flemmone e adenoflegmone. In questi casi, è necessario dissezionare i tessuti per evacuare il pus, drenare la ferita e prescrivere antibiotici.

Nella fase cronica dell'osteomielite, è consigliabile ricorrere al riavvicinamento compressivo dei frammenti mascellari, oppure prescrivere pentoxyl 0,2-0,3 g 3 volte al giorno per 10-14 giorni (sia dopo splintaggio dentale che dopo osteosintesi percutanea), oppure iniettare (attraverso un ago Dufour) 2-3 ml di una sospensione di polvere alloossea fetale liofilizzata nella fessura di frattura. Si raccomanda di iniettare la sospensione una sola volta, in anestesia locale, 2-3 giorni dopo il riposizionamento e la fissazione dei frammenti, ovvero quando la ferita guarita sulla gengiva impedisce alla sospensione di fuoriuscire nel cavo orale. Grazie a questa tattica, la trazione intermascellare può essere rimossa, sia nelle fratture singole che in quelle doppie, 6-7 giorni prima del solito, riducendo la durata totale della disabilità in media di 7-8 giorni. L'iniezione extraorale di 5-10 ml di soluzione alcolica al 10% in soluzione di novocaina allo 0,5% nell'area della frattura accelera inoltre il consolidamento clinico dei frammenti di 5-6 giorni e riduce la durata della disabilità in media di 6 giorni. L'uso di allocosteo e pentoxyl consente di ridurre significativamente il numero di complicanze infiammatorie.