Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Influenza epatica

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La trematode epatica è un parassita che colpisce l'uomo e può causare sintomi aspecifici, difficili da spiegare e trattare. Questa malattia è più comune di quanto venga diagnosticata, quindi è importante avere un'idea dei principali sintomi e delle manifestazioni cliniche di questa patologia. Raramente diagnosticata, questa patologia riguarda anche altre elmintiasi umane a causa del quadro clinico e del decorso aspecifici.

Tutte le infezioni umane causate da vermi sono chiamate elmintiasi e sono classificate in base al tipo di agente patogeno e alla struttura caratteristica di questo gruppo. Si distinguono:

- I trematodi sono i cosiddetti sysun o platelminti, agenti causali della schistosomiasi, della dicroceliosi, dell'opisthorchiasi, della fascioliasi;

- I nematodi sono vermi cilindrici che causano le seguenti malattie: ascaridiasi, tricuriasi, trichinosi, enterobiosi;

- Le cestodi sono tenie che causano teniasi, teniarincosi, cisticercosi e imenolipedosi.

Tutti questi vermi hanno meccanismi di trasmissione diversi, cicli vitali diversi e diverse misure preventive. Una delle rare elmintiasi è la fascioliasi, il cui agente causale è il trematode epatico.

Struttura della trematode epatica

La trematode epatica o Fasciola hepatica ha un ciclo vitale complesso e, date queste caratteristiche e la sua struttura caratteristica, è classificata come un verme piatto.

La struttura del trematode epatico è piuttosto tipica per la sua classe. Il corpo ha una forma lanceolata o a forma di foglia, leggermente appiattito superiormente e inferiormente, con un caratteristico colore marrone scuro con una sfumatura grigia. All'inizio e alla fine, il corpo si restringe, presentando un bordo appuntito. La lunghezza del parassita non supera i quattro centimetri, e di solito si aggira tra i due e i tre centimetri e mezzo. La Fasciola presenta due ventose, situate sul bordo anteriore a forma di bocca e di addome, e tra di esse si trova l'apertura orale. È per la presenza di queste ventose che questi platelminti sono chiamati sysun.

L'apparato digerente del trematode epatico è costituito da due tubi che non hanno un'uscita aperta, ma un'estremità cieca senza ano. Questo è uno dei vantaggi che favorisce la parassitosi del tratto epatico.

Gli apparati emopoietico e respiratorio non sono completamente sviluppati, motivo per cui la trematode epatica presenta una localizzazione così caratteristica quando entra nell'ospite principale e intermedio.

Il sistema nervoso dell'elminto è costituito da un anello nervoso situato attorno alla faringe e da fibre nervose sotto forma di lunghi filamenti che corrono lungo tutto il corpo e si ramificano alle diverse estremità della trematode. Tali caratteristiche del sistema nervoso gli consentono di rispondere ai cambiamenti di forma e ad altri tipi di irritazione del corpo della trematode, nonostante la primitività di tale struttura.

La riproduzione del trematode epatico è un processo piuttosto complesso, che avviene attraverso il cambio di forme e ospiti e genera un numero enorme di prole da un singolo uovo. La riproduzione dei Fasciola avviene per via sessuata ed ermafrodita. Ciò contribuisce al fatto che il ciclo vitale del trematode epatico si compone di tre generazioni, ciascuna con le proprie larve.

Tali caratteristiche della struttura esterna e le differenze caratteristiche della struttura interna di questo elminto contribuiscono al fatto che il parassita colpisce principalmente il fegato e i dotti biliari, il che gli consente di essere presente senza l'influenza negativa di fattori aggressivi come bile, enzimi epatici ed enzimi lisosomiali cellulari. Tale attività della fasciola gli consente di parassitare nella sua sede di residenza principale per un lungo periodo - circa cinque anni - senza l'azione di alcun fattore immunitario. Questo è spesso osservato nelle elmintiasi: la loro struttura primitiva e il ciclo vitale piuttosto complesso consentono loro di persistere nel focolaio per anni senza manifestazioni cliniche pronunciate e senza una reazione del sistema immunitario. Gli ospiti della fasciola epatica sono bovini di piccola e grande taglia, mentre gli esseri umani non sono così comuni.

Ciclo vitale della trematode epatica

La complessità della struttura e le diverse forme di riproduzione dell'elminto richiedono un ciclo vitale complesso. Fasciola ha tre generazioni:

- mariti con una larva chiamata circaria;

- sporocisti con larva di miracidium;

- redia con un percorso diretto di sviluppo.

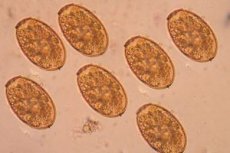

L'intero ciclo di sviluppo inizia con un individuo ermafrodita: la marita. Questa marita vive nell'ospite ed è un individuo sessualmente maturo. Ha un corpo lungo e caratteristico, persino più lungo di una fasciola matura: circa cinque centimetri. La struttura della marita rende facile distinguere questa forma dalle altre: all'estremità di un lungo corpo lanceolato si trova l'utero con un ovario, e lungo tutta la lunghezza del corpo sono presenti ovaie. Questa struttura contribuisce al fatto che si feconda da sola grazie alla presenza di materiale genetico diverso di due individui opposti. Quindi, dopo un po' di tempo, le uova fecondate fuoriescono dall'utero: hanno un aspetto caratteristico: ovali, marroni con una sfumatura gialla, con un coperchio su uno dei bordi o poli dell'uovo. Dopo la maturazione dell'uovo, da esso emergono le larve, i miracidi, che presentano anch'essi delle caratteristiche peculiari: l'intera cellula è ricoperta da escrescenze a forma di ciglia, che gli permettono di nuotare attivamente nell'acqua, poiché subito dopo la maturazione, il miracidio ha bisogno di trovare un ospite. All'estremità anteriore della cellula si trova un organo che reagisce alla luce, fibre nervose e una sostanza speciale che, una volta raggiunto il corpo dell'ospite, contribuisce a dissolverne le cellule e a penetrarvi. All'estremità della cellula si trovano speciali cellule germinali che danno origine allo sviluppo dello stadio successivo. Queste cellule non richiedono fecondazione e lo sviluppo avviene asessualmente. Il primo ospite del trematode epatico è un mollusco. Il miracidio penetra nel corpo dell'ospite con l'aiuto di questo enzima proteolitico all'estremità anteriore della cellula, quindi migra verso il fegato, dove si moltiplica asessualmente e si forma una nuova fase di sviluppo: una sporocisti.

La sporocisti non presenta caratteristiche strutturali caratteristiche: è una formazione informe priva di organi digestivi, respiratori o escretori. Al suo interno si sviluppa una nuova generazione di larve, anch'essa a partire da cellule germinali già pronte, rimaste dal ciclo precedente: le redie. Quando le redie escono, il guscio della sporocisti si rompe e muore, dando vita a nuove forme. Questa generazione possiede già organi: l'apparato digerente è rappresentato dalla bocca, dalla faringe, e sono presenti anche organi che assicurano l'uscita di nuove larve. Dopo uno o due mesi, le redie maturano e, per semplice divisione, danno vita a una prole: le circarie.

I circari rappresentano l'ultimo stadio del ciclo vitale del trematode epatico. Assomigliano già completamente all'adulto per aspetto e struttura. All'estremità anteriore dei circari si trovano ventose, un tubo digerente e gangli nervosi, organi per l'escrezione dei prodotti metabolici. Una caratteristica distintiva della struttura è la presenza di una lunga coda nei circari, che consente a questa forma di lasciare l'ospite intermedio ed esistere in modo indipendente. I circari galleggiano liberamente nell'acqua e, per svilupparsi ulteriormente, si attaccano alle piante vicino alla riva, ricoprendosi di una capsula. Si forma quindi una forma resistente ai fattori ambientali e in grado di sopportare diversi sbalzi di temperatura, seccandosi a causa della spessa capsula. Questa forma è una cisti e ha anche un nome specifico: adolescaria. L'ospite finale sono animali che si nutrono di erba o piante acquatiche: mucche, cavalli, capre, maiali e pecore. Entrando nel tratto gastrointestinale di questi animali con il cibo, il trematode epatico, allo stadio di cisti, dissolve il suo guscio sotto l'azione degli enzimi dello stomaco e dell'intestino, per poi penetrare nella parete. Dall'intestino, l'elminto migra attraverso il sangue della vena porta fino al fegato, dove trova il suo habitat. Uscendo dalla cisti, le larve nel fegato percorrono lunghi passaggi e raggiungono i dotti biliari, dove la loro maturazione finale e la maturità sessuale si verificano dopo tre mesi. Talvolta l'elminto colpisce il pancreas. In questo caso, iniziano a comparire sintomi clinici aspecifici, a seconda del grado di danno alle cellule epatiche e dell'ostruzione dei dotti biliari.

Le vie di infezione umana con la trematode epatica sono limitate ai corpi idrici in cui vivono gli ospiti intermedi: i molluschi. L'infezione umana si verifica raramente, principalmente per via accidentale o nei paesi sottosviluppati, bevendo acqua da specchi d'acqua aperti infettati da cisti. Può verificarsi anche ingerendo verdure o frutti di mare crudi e non lavati. Nel corpo umano, la trematode epatica è localizzata nelle stesse sedi degli animali e causa le stesse alterazioni del fegato dei mammiferi.

Sintomi della fascioliasi

Lo sviluppo di qualsiasi infezione elmintica è accompagnato da una serie di sintomi aspecifici, ma allo stesso tempo a volte si osservano sintomi caratteristici, associati alle peculiarità della patogenesi della malattia.

La sconfitta della fasciola epatica è caratterizzata dalla sua localizzazione predominante nel fegato, in particolare nei dotti biliari, ma può essere frequentemente localizzata anche nel pancreas. Allo stadio larvale, l'elminto entra nel fegato, dove forma i suoi dotti epatici e, contemporaneamente, gli epatociti vengono distrutti e si osservano le manifestazioni cliniche caratteristiche. Le cisti, grazie alla loro parete spessa, sono molto resistenti all'azione di una secrezione biliare aggressiva. Quando la fasciola raggiunge i dotti epatici, si moltiplica, formando numerose uova, dalle quali si sviluppano successivamente individui adulti che distruggono la parete del dotto, la espandono e interrompono il deflusso della bile e l'architettura delle fasciole epatiche. Solo quando le uova vengono rilasciate con parte della bile nel tratto gastrointestinale, possono essere rinvenute nelle feci.

Il periodo di incubazione va da una a sei-otto settimane. Questo è il periodo che intercorre tra l'ingresso delle cisti nel tratto gastrointestinale umano e la loro migrazione al fegato, dove iniziano a manifestarsi le manifestazioni cliniche. Una volta raggiunte le cisti, iniziano a moltiplicarsi rapidamente e gli individui maturi infettano le cellule. Questo periodo dura fino alla diffusione di tutti gli elminti adulti nel fegato. Il periodo che va dalla comparsa dei primi sintomi fino alla scomparsa del quadro clinico è definito fase acuta.

La fase acuta del danno da trematodi epatici è caratterizzata da manifestazioni aspecifiche come affaticamento, nausea, vomito, mal di testa e aumento della temperatura sia a livelli subfebbrili che febbrili. Un forte dolore o semplicemente una pesantezza nell'ipocondrio destro o nell'epigastrio possono essere fastidiosi, poiché il lobo sinistro del fegato è più spesso colpito. Segni specifici di danno epatico sono la comparsa di ittero, che ha una tinta verdastra con intenso prurito. Tale ittero compare a causa di una compromissione del deflusso biliare e del rilascio di bilirubina indiretta nel sangue, nonché di un aumento della quantità di acidi biliari che non riescono a entrare nell'intestino e hanno un effetto irritante sulla pelle, ovvero compaiono prurito.

Nella fase acuta, si osservano spesso sintomi di manifestazioni allergiche, che possono avere diversi gradi di gravità, da lesioni cutanee come l'orticaria a manifestazioni gravi come l'edema di Quincke. Tali manifestazioni allergiche sono spiegate dal rilascio nel sangue di prodotti metabolici degli elminti, che hanno un forte effetto allergenico.

Tuttavia, sintomi clinici così pronunciati non si verificano in tutti i pazienti e non sono così frequenti. Molto spesso, le elmintiasi presentano una fase acuta inespressa, il che rende la diagnosi molto difficile. I sintomi possono non essere così pronunciati, l'ittero può non comparire e le uniche manifestazioni cliniche possono essere nausea, vomito e dolore all'ipocondrio, spesso diagnosticato come colecistite, calcolosi biliare o semplice avvelenamento.

Dopo un certo periodo di tempo, in media da due a tre settimane, i sintomi si attenuano gradualmente e si sviluppa la fase successiva: quella cronica. Il decorso di questa fase può variare, poiché esistono diversi tipi di danno. Con la continua parassitizzazione dell'elminto, si sviluppa un quadro di colecistite cronica con esacerbazioni periodiche. Gli elminti possono causare un'alterazione dello stato reologico della bile, contribuendo alla formazione di calcoli e allo sviluppo di colelitiasi. Molto spesso, piccole cisti del trematode epatico non vengono visualizzate all'ecografia, il che non dà motivo di sospettare altro. Quando si verifica un'infezione dei dotti biliari, si sviluppa un quadro di colecistite acuta o colangite. Tutte queste patologie si sviluppano sullo sfondo di un solo piccolo elminto, che può vivere per dieci anni, e il trattamento sarà inefficace a causa della sua aspecificità.

Diagnosi dell'infezione da trematodi epatici umani

Poiché la trematode epatica presenta una serie di sintomi aspecifici, la cui gravità può essere insignificante, la diagnosi tempestiva è molto difficile. Spesso, una diagnosi che indichi la sede della lesione non viene formulata durante la vita di un individuo, poiché le uova non vengono espulse costantemente e potrebbero non essere presenti in tutte le feci, e solo una diagnosi specifica può confermare la diagnosi.

Per quanto riguarda l'anamnesi, è molto importante sapere dal paziente quando sono comparsi i primi sintomi. È necessario conoscere eventuali episodi di infezione, chiedendo informazioni sugli ultimi due mesi di vita, tenendo conto del periodo di incubazione.

Esaminando un paziente, è possibile identificare il sintomo dell'ittero, che si manifesta sullo sfondo di un pallore generale, poiché l'anemia è presente in oltre l'80% dei pazienti. Alla palpazione, il fegato appare ingrossato, dolente e può avere un margine arrotondato. Inoltre, in caso di danno al pancreas, si può osservare dolore nell'ipocondrio sinistro. La cistifellea spesso non è interessata, il che può indurci a pensare a elminti, poiché l'ittero è ancora pronunciato. Ma può anche essere coinvolta nel processo a causa dell'ipertensione nei dotti biliari e del deflusso biliare alterato. Altre manifestazioni cliniche che si possono osservare sono i segni allergici pronunciati che vengono confrontati con i sintomi del danno epatico. Tutto ciò ci farà pensare a una possibile elmintiasi.

Ulteriori metodi per diagnosticare i danni al fegato umano causati dalla trematode epatica sono quelli di laboratorio e strumentali.

Tra i metodi strumentali, la diagnostica ecografica è considerata prioritaria. Permette di identificare le condizioni della cistifellea, un'eventuale infiammazione della sua parete sotto forma di ispessimento, e la presenza di calcoli nella vescica. È inoltre possibile misurare la pressione nei dotti, la loro larghezza e il grado di danno. L'ecografia viene utilizzata principalmente a scopo di diagnosi differenziale.

Tra i metodi di laboratorio, il più semplice e il più significativo dal punto di vista diagnostico è l'esame delle feci. È necessario ripetere questo esame più volte, poiché spesso non è possibile rilevare le uova del trematode epatico o di altri elminti al primo tentativo.

Vengono eseguiti esami clinici generali, tra cui un esame del sangue generale e un esame del sangue biochimico. Le alterazioni degli esami del sangue generali possono manifestarsi sotto forma di anemia. L'eosinofilia indicherà un'elmintiasi. Nell'esame del sangue biochimico, la bilirubina totale sarà aumentata in base al grado di ittero, principalmente a causa di bilirubina diretta e indiretta in egual misura, il che conferma la colestasi. Nella determinazione degli esami epatici, questi possono aumentare leggermente in base al grado di citolisi degli epatociti, ma l'aumento della fosfatasi avrà valore diagnostico, come segno di alterato deflusso biliare.

Oggi i metodi più moderni per diagnosticare qualsiasi malattia sono i metodi di ricerca sierologica.

Se la combinazione di sintomi clinici consente di sospettare la fascioliasi, è possibile eseguire un esame sierologico con la determinazione degli anticorpi contro il trematode epatico per conferma. Se viene rilevato un titolo di anticorpi di classe M diagnosticamente significativo, il paziente ha una fase acuta della malattia, mentre se prevale il titolo di immunoglobuline G, l'elmintiasi ha un decorso cronico.

Un altro metodo diagnostico all'avanguardia è la reazione a catena della polimerasi, che prevede il rilevamento del DNA del distoma epatico nel sangue del paziente, confermando il risultato al 100%.

Questi sono i principali metodi diagnostici che consentono di confermare la diagnosi e prescrivere tempestivamente il trattamento.

[ 7 ]

[ 7 ]

Diagnosi differenziale della fascioliasi

Spesso, i sintomi di diverse elmintiasi possono essere simili tra loro, il che richiede l'identificazione di specifici schemi di sviluppo e manifestazioni cliniche per una diagnosi corretta e un trattamento adeguato. Per quanto riguarda la fascioliasi, è necessario differenziarla da altre elmintiasi: nematodi e cestodi.

La differenza tra ossiuri e trematodi epatici è piuttosto significativa, ma ci sono anche segni simili. Quando gli ossiuri infettano gli esseri umani, causano una malattia chiamata enterobiasi. Il più delle volte, i bambini si ammalano, ma con un quadro clinico attenuato, quando le manifestazioni intestinali non sono evidenti, emergono i sintomi allergici. Cioè, come nel caso del danno da trematodi epatici, il danno da ossiuri provoca una reazione allergica e spesso i genitori si rivolgono agli allergologi, perché non riescono a diagnosticare l'allergene che causa i sintomi nel loro bambino. E questo è solo un danno all'elminto, l'ossiuro. Pertanto, se tali manifestazioni cliniche si manifestano, è necessario distinguere l'enterobiasi dal danno da trematodi epatici.

Le caratteristiche distintive degli ossiuri sono, innanzitutto, il fatto che si tratta di due individui di sesso diverso, di dimensioni diverse, e che solo la femmina depone le uova. L'infezione si verifica anche ingerendo le uova con mani o verdure non lavate. Gli ossiuri si localizzano nella parte distale dell'intestino tenue e nella parte prossimale dell'intestino crasso. Lì, gli individui escono dalle cisti e, dopo la fecondazione, la femmina si insinua nella parte distale del retto fino all'ano e depone le uova. Ciò causa prurito nella zona perianale, che è un segno patognomonico di infestazione da ossiuri. La diagnosi specifica viene effettuata identificando le uova durante il raschiamento anale, nonché con metodi diagnostici sierologici: reazione a catena della polimerasi e rilevamento di immunoglobuline specifiche.

Anche la trematode epatica e la tenia bovina presentano caratteristiche simili e distintive. L'infezione da tenia bovina si verifica quando una persona mangia carne contaminata non sufficientemente cotta. Le caratteristiche strutturali di entrambi gli elminti sono simili. La tenia bovina possiede inoltre ventose con cui si attacca alle cellule intestinali; è un ermafrodita. Un segno clinico caratteristico è anche la presenza di anemia e di una marcata reazione allergica, che possono verificarsi anche con l'infezione da trematode epatica. Per quanto riguarda i sintomi, si osservano anche debolezza, vertigini, nausea e vomito: tutte manifestazioni aspecifiche di tossicosi in corso di elmintiasi.

Una caratteristica distintiva della tenia bovina è che supera i cinque metri di lunghezza e cresce nell'intestino, attaccandosi all'epitelio con ventose, il che contribuisce alla significativa perdita di peso, poiché impedisce l'assorbimento di tutti i nutrienti. Durante la sua vita, dei segmenti si separano dalla tenia e fuoriescono dall'ano, ma non causano prurito.

La diagnosi della malattia è difficile, poiché il parassita è difficile da identificare e differenziare e, se non curato, può vivere a lungo e la persona infetta può perdere peso e perdere immunità.

Un segno specifico può essere considerato lo strisciamento dei segmenti, nonché la diagnosi di laboratorio, che conferma la presenza di immunoglobuline specifiche.

Trattamento e prevenzione dell'infezione da trematodi epatici

Il trattamento di tutte le elmintiasi è un compito piuttosto complesso, a causa della difficoltà di diagnosi e di una diagnosi accurata. Spesso non è possibile determinare con precisione il tipo di agente patogeno, quindi si considera la localizzazione della lesione e solo allora si ricorre a un trattamento più complesso.

Il trattamento è finalizzato non solo a distruggere l'agente patogeno, ma anche a correggere i disturbi insorti e a fornire una terapia sintomatica di supporto.

Il trattamento eziologico prevede l'uso di un farmaco speciale: il Chloksil. Questo farmaco è disponibile in polvere e ha un effetto antielmintico mirato contro gli elminti localizzati nel fegato. Esistono diversi schemi di assunzione. Uno schema di due giorni prevede l'assunzione di una dose di 100-150 mg del farmaco per chilogrammo di peso corporeo del paziente, suddivisa in due giorni. Uno schema di cinque giorni prevede l'assunzione del farmaco a una dose di 50-60 mg per chilogrammo di peso corporeo del paziente, da assumere per cinque giorni. La polvere viene sciolta in mezzo bicchiere di latte e bevuta dopo i pasti. Questi due schemi non presentano caratteristiche distintive, ma devono essere determinati individualmente. Tale trattamento è raccomandato nella fase acuta della malattia. È necessario anche un trattamento sintomatico:

- In caso di colestasi vengono prescritti preparati a base di acido ursodesossicolico, che stimola la secrezione della bile e riduce la gravità dell'ittero;

- se la temperatura aumenta – farmaci antipiretici;

- in caso di danni al pancreas vengono prescritti preparati enzimatici;

- per correggere l’anemia – una dieta con un contenuto di ferro aumentato;

- Per desensibilizzazione vengono prescritti farmaci antiallergici, soprattutto di prima generazione; se presente prurito, lo eliminano.

Si tratta del trattamento principale; i farmaci vengono selezionati individualmente, a seconda della gravità delle manifestazioni cliniche.

La prevenzione dell'infezione da trematodi epatici può essere solo aspecifica, poiché non esistono vaccini contro gli elminti. Le misure preventive si basano su norme igienico-sanitarie, tra cui:

- non bere acqua da fonti aperte;

- lavarsi sempre le mani prima di mangiare;

- quando si prepara il cibo all'aperto, non si devono lavare le verdure in un fiume o in uno stagno;

- Prima di mangiare frutta, verdura e bacche, assicuratevi di lavarli.

Per quanto riguarda le misure generali, è necessario isolare e pulire i corpi idrici che sono fonte di riproduzione del trematode epatico. Rispettando queste regole, è possibile proteggersi dall'attacco di molti altri elminti.

La trematode epatica è un elminto che può essere infettato consumando cibo o acqua contaminati da cisti di questo parassita. La malattia è caratterizzata da danno epatico, che non si manifesta con una sindrome da colestasi. Anche altri organi possono essere colpiti, con lo sviluppo di sintomi dispeptici. Spesso, in concomitanza con l'intossicazione dell'organismo causata dalla trematode epatica, si sviluppano manifestazioni allergiche. Considerate queste circostanze, la diagnosi di questa malattia è piuttosto complessa, così come il suo trattamento. Pertanto, è fondamentale adottare misure preventive durante la preparazione e la consumazione dei pasti.