Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Sfenoidite cronica

Ultima recensione: 05.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Sfenoidite cronica (infiammazione cronica del seno sfenoidale, infiammazione cronica del seno sfenoidale, sinusite sfenoidale cronica (sinusite sfenaidite cronica).

"L'infiammazione cronica del seno sfenoidale - sfenoidite - è una malattia la cui diagnosi spesso causa notevoli difficoltà. La posizione del seno nelle sezioni profonde della base cranica, importanti dal punto di vista funzionale, così come il coinvolgimento dei seni paranasali adiacenti nel processo infiammatorio contribuiscono alla comparsa di sintomi clinici poco chiari e indefiniti, complicando la diagnosi. La posizione del famoso otorinolaringoiatra S.A. Proskuryakov (1939) non ha perso la sua rilevanza ai nostri giorni, secondo cui la diagnosi di "sfenoidite" dovrebbe maturare nella mente del medico stesso, il che richiede molto tempo, esperienza e competenza. Questo, a quanto pare, spiega la percentuale significativa di casi di sfenoidite cronica rilevati all'autopsia e non diagnosticati in vita, il che sottolinea la "reputazione" del seno sfenoidale come seno "dimenticato".

La sfenoidite cronica è un'infiammazione cronica della mucosa del seno sfenoidale, che si verifica a seguito di un trattamento inefficace della sfenoidite acuta, calcolato in un periodo di 2-3 mesi. È durante questo periodo del processo infiammatorio nel seno sfenoidale che si verificano alterazioni patomorfologiche profonde, spesso irreversibili, della mucosa, che spesso si estendono al periostio e al tessuto osseo dello sfenoidale. Il più delle volte, il processo infiammatorio cronico si verifica in entrambi i seni sfenoidali; secondo V.F. Melnik (1994), la loro lesione bilaterale si osserva nel 65% dei casi, mentre nel 70% dei casi la sfenoidite cronica si associa all'infiammazione di altri seni paranasali. Le lesioni isolate del seno sfenoidale, osservate nel 30% dei casi, derivano probabilmente dalla loro infezione primaria da focolai infettivi localizzati nelle formazioni linfoadenoidee del rinofaringe, ad esempio nell'adenoidite cronica.

Le cause sfenoidite cronica

La causa dello sviluppo della sfenoidite cronica è la stessa dei processi infiammatori cronici degli altri seni paranasali.

Gli agenti causali della malattia sono spesso rappresentati dalla microflora coccica. Negli ultimi anni, sono stati segnalati l'isolamento di tre microrganismi opportunisti come agenti causali: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae e Moraxella catharrhalis. Si osserva la formazione di vari tipi di associazioni aggressive caratterizzate da una maggiore virulenza. Funghi, virus e anaerobi sono stati spesso isolati come agenti causali della malattia.

Patogenesi

Nella maggior parte dei casi, il ruolo principale nella patogenesi della sfenoidite cronica è svolto da precedenti malattie infiammatorie croniche di altri seni paranasali e principalmente da un'infiammazione cronica lenta delle cellule posteriori del labirinto etmoidale. Un ruolo importante nella patogenesi della sfenoidite cronica è svolto dalla posizione anatomica del seno sfenoidale e dalle sue strette connessioni con le formazioni linfoadenoidee nasofaringee. La localizzazione del focolaio cronico dell'infezione in queste strutture è un fattore importante nell'insorgenza di un'infiammazione cronica primaria della mucosa del seno sfenoidale. Il famoso otorinolaringoiatra francese G. Portmann, descrivendo la sfenoidite cronica come una malattia con sintomi scarsi, un quadro clinico attenuato, spesso mascherato da malattie di altri seni paranasali, osserva che la sfenoidite cronica si manifesta spesso indirettamente attraverso le complicazioni che causa (neurite ottica, pachimeningite basale, aracnoidite ottico-chiasmatica, ecc.).

A causa della ristrettezza dello sbocco naturale, questo si chiude quando il gonfiore si diffonde e la mucosa infiammata della cavità nasale si infiltra. In questa situazione, quest'ultima inizia ad assorbire rapidamente ossigeno e a rilasciare anidride carbonica, e il contenuto di ossigeno diminuisce drasticamente quando compare essudato purulento nel lume del seno. La malattia si verifica anche quando fattori sfavorevoli agiscono direttamente sulla mucosa del seno.

Sintomi sfenoidite cronica

La sfenoidite cronica si manifesta con sintomi vari e vaghi, probabilmente correlati alla localizzazione profonda del seno nella zona della base cranica, in prossimità del diencefalo e di altre importanti strutture cerebrali. Ciò causa spesso complicazioni neurologiche e la comparsa di sintomi astenovegetativi: disturbi del sonno, perdita di appetito, disturbi della memoria, parestesie, febbre subfebbrile persistente, ridotta tolleranza al glucosio. Il più delle volte, la sfenoidite cronica si manifesta con dolore sordo nella parte posteriore della testa e secrezione nel rinofaringe, principalmente al mattino, ipertermia con febbre subfebbrile e grave debolezza generale. La malattia è caratterizzata da un decorso lungo con sintomi inespressivi. Il processo infiammatorio è spesso bilaterale; nel 30% dei casi si osserva un danno isolato ai seni paranasali.

I tre sintomi più importanti della malattia sono costanti, il principale dei quali è la cefalea a localizzazione costante: con lieve pneumatizzazione del seno nella regione parietale, e con maggiore diffusione alla regione occipitale. Caratteristica della sfenoidite è l'irradiazione della cefalea alle regioni retroorbitaria e frontale, con comparsa di sensazione di "strappare" o "afferrare" gli occhi.

Un'altra caratteristica è la comparsa o l'aumento del dolore al sole, in ambienti caldi e di notte. Si presume che ciò sia dovuto all'evaporazione attiva delle secrezioni dovuta all'elevata temperatura dell'aria, alla comparsa di croste che ostruiscono l'apertura del seno. Tali caratteristiche di cefalea nella sfenoidite cronica sono chiamate "sindrome del dolore sfenoidale". Il secondo segno clinico importante è un odore soggettivo proveniente dal naso, percepito solo dal paziente stesso. La comparsa dell'odore è causata dal fatto che l'apertura naturale del seno si apre nella regione olfattiva. Il terzo segno è il flusso di essudato scarso e viscoso lungo la volta del rinofaringe e la parete posteriore della faringe, che causa irritazione della mucosa e spesso faringite laterale sul lato della lesione.

I sintomi della sfenoidite cronica dipendono principalmente dalla forma del processo (chiuso, aperto) e dalle vie di diffusione dei derivati umorali del processo infiammatorio, che a loro volta sono determinate dalla struttura anatomica del seno sfenoidale (volume, spessore delle pareti ossee, presenza di diiscenti, emissari vascolari, ecc.). La posizione del seno sfenoidale alla base del cranio e in stretta prossimità di importanti centri cerebrali (ipofisi, ipotalamo, altri gangli sottocorticali, sistema del seno cavernoso, ecc.) può determinare la comparsa di sintomi diretti e di ripercussione che indicano il coinvolgimento di queste formazioni nel processo patologico. Pertanto, i sintomi della sfenoidite cronica, sebbene cancellati, nascosti e mascherati da segni, ad esempio, di etmoidite, contengono comunque elementi di "specificità" correlati ai suddetti sintomi di "ripercussione", che non sono molto caratteristici delle patologie di altri seni paranasali. Un esempio di tali sintomi possono essere le manifestazioni iniziali dell'aracnoidite ottico-chiasmatica, della paresi del nervo abducente, ecc.

La forma "chiusa" di sfenoidite cronica, caratterizzata dall'assenza di comunicazione tra il seno e il rinofaringe (assenza di funzione di drenaggio), si manifesta con sintomi significativamente più pronunciati rispetto alla forma "aperta", in cui l'essudato formatosi nel seno viene rilasciato liberamente attraverso le aperture di drenaggio naturali. Nella forma chiusa (assenza di secrezione nel rinofaringe), i pazienti lamentano senso di pienezza e pesantezza alla testa, distensione nella regione perinasale e nella profondità delle orbite; cefalea costante, periodicamente ingravescente, che si irradia alla corona e alle orbite, intensificandosi con lo scuotimento del capo. La sindrome dolorosa nella sfenoidite cronica è caratterizzata dal sintomo di un "punto doloroso costante", la cui localizzazione è strettamente individuale per ciascun paziente, ripetendosi rigorosamente nello stesso punto a ogni esacerbazione del processo infiammatorio. Le cefalee nella forma chiusa della sfenoidite cronica sono causate non solo dalla pressione sui nervi sensoriali dovuta all'accumulo di essudato, ma anche dalla neurite delle terminazioni nervose sensoriali, caratteristica di qualsiasi sinusite cronica, la cui alterazione da parte di tossine infiammatorie porta allo sviluppo di nevralgia perivascolare e neuropatie, caratteristiche delle sindromi di Slader, Charlin, Harris, ecc. Tali loci dolorosi fissi possono includere dolore irradiato alle regioni sopraorbitarie e infraorbitarie, ad alcuni denti, all'area del processo mammillare e alla parte superiore del collo. Quando la sfenoidite cronica si associa a un'etmoidite cronica, è possibile l'iposmia. La forma chiusa del processo porta alla putrefazione dei tessuti del seno sfenoidale e a cacosmia oggettiva e soggettiva. Un segno caratteristico della sfenoidite cronica è una diminuzione dell'acuità visiva anche in assenza di segni di aracnoidite ottico-chiasmatica, e sono comuni anche casi di ipoacusia temporanea, fino alla completa guarigione.

Nella forma "aperta" di sfenoidite cronica, il principale disturbo lamentato dai pazienti è la presenza di secrezioni viscose e maleodoranti nel rinofaringe, che si seccano formando croste giallo-grigio-verdi. Per rimuovere queste secrezioni e croste, i pazienti sono costretti a ricorrere a lavaggi della cavità nasale e del rinofaringe con diverse soluzioni.

Sintomi locali oggettivi includono iperemia della mucosa nasale e ipertrofia parenchimatosa dei turbinati nasali; azione insufficientemente efficace dei vasocostrittori; secrezione purulenta nelle fosse nasali, che si secca in croste difficili da separare; accumulo di pus viscoso e piccoli polipi si riscontra nella fessura olfattiva, il che può indicare una concomitante etmoidite cronica. Sulla parete posteriore della faringe - pus viscoso e croste che fuoriescono dal rinofaringe; durante la rinoscopia posteriore, a volte si può rilevare un polipo che origina dal seno sfenoidale, ricoperto da secrezione purulenta che scorre dalla fossa nasale superiore e ricopre l'estremità posteriore del turbinato medio. Quest'ultimo è ipertrofico, spesso trasformato in polipi. La secrezione purulenta che scorre lungo la parete posteriore della faringe si accumula nel laringofaringe e si secca in croste difficili da espettorare.

La sfenoidite cronica, di norma, è caratterizzata da un decorso lento, da una certa scarsità di sintomi rinologici e può essere sostanzialmente caratterizzata dagli stessi criteri dei processi infiammatori cronici in altri seni paranasali. Tuttavia, nella sfenoidite cronica, spesso si manifestano sintomi di natura generale, come segni di disturbi neurologici e astenovegetativi (disturbi del sonno, compromissione della memoria, perdita di appetito, aumento dell'irritabilità). I disturbi gastrointestinali non sono rari a causa della costante deglutizione di masse purulente che si accumulano nell'ipofaringe. Come osserva A. S. Kiselev (1997), alcuni pazienti possono sviluppare una grave condizione ipocondriaca che richiede un trattamento psichiatrico. Probabilmente, i disturbi neurologici indicati sono causati dall'influenza tossicogena e patoreflessiva del focolaio di infiammazione cronica, situato in stretta prossimità dei sistemi ipofisi-ipotalamico e limbico-reticolare. Ciò è dimostrato, in particolare, da segni di disturbi emotivi, dalla comparsa di vertigini centrali, da alterazioni del metabolismo dei carboidrati, ecc.

L'evoluzione della sfenoidite cronica, come nei processi infiammatori cronici in altri seni paranasali, può verificarsi sia nella direzione della guarigione che in quella del peggioramento delle manifestazioni locali e generali della malattia e, in condizioni sfavorevoli (infezioni generali, diminuzione dell'immunità, alcune malattie sistemiche) esiste il pericolo (più spesso che nei processi infiammatori cronici in altri seni paranasali) del verificarsi di una serie di gravi complicazioni (flemmone orbitario, neurite ottica, pachimeningite della base cranica, aracnoidite ottico-chiasmatica, ascesso cerebrale, tromboflebite del seno cavernoso, ecc.).

Diagnostica sfenoidite cronica

Un metodo per l'esame di massa di un vasto gruppo di persone potrebbe essere la fluorografia o la TC dei seni paranasali.

Nella fase di raccolta dell'anamnesi, è necessario ottenere informazioni sulla durata della malattia e sulle caratteristiche dei sintomi clinici, che a prima vista non hanno alcuna relazione con questo tipo di sinusite. Ciò riguarda, in primo luogo, i disturbi neurologici visivi che si manifestano sullo sfondo di un mal di testa persistente e prolungato e di secrezione rinofaringea.

Esame fisico

Ciò è impossibile a causa delle peculiarità della posizione del seno sfenoidale,

Ricerca di laboratorio

In assenza di complicazioni, come per altri tipi di sinusite, gli esami generali del sangue e delle urine sono di scarsa utilità. L'osservazione della dinamica dei livelli di glucosio nel sangue è obbligatoria.

Ricerca strumentale

La rinoscopia posteriore rivela edema e iperemia della mucosa della volta nasofaringea, croste sulla sua superficie e una "striscia di pus" che scorre lungo la sua parete laterale. Nella sfenoidite cronica, si riscontra spesso iperplasia della mucosa del bordo posteriore del vomere, del bordo superiore delle coane e delle estremità posteriori dei turbinati nasali superiori e medi. La comparsa di una "striscia di pus" può essere rilevata durante ripetute rinoscopia posteriore dopo un'attenta anemizzazione della mucosa della fessura olfattoria. La maggior parte dei pazienti presenta edema e iperemia costanti dei turbinati nasali medi, che creano l'illusione di una crescita eccessiva delle porzioni postero-superiori del naso.

L'orofaringoscopia può rivelare segni di faringite granulare.

Il principale metodo di diagnostica strumentale rimane la radiografia. Eseguita in proiezione assiale, permette di chiarire le caratteristiche della pneumatizzazione sinusale, la presenza e il numero di camere, la posizione del setto intersinusale e la natura della riduzione della trasparenza dei seni. L'introduzione di un mezzo di contrasto idrosolubile nel seno attraverso un catetere inserito durante il sondaggio diagnostico del seno sfenoidale consentirà una localizzazione più accurata delle alterazioni causate dal processo infiammatorio.

La TC e la RM, se eseguite in proiezioni assiali e coronali, forniscono senza dubbio un volume di informazioni notevolmente maggiore, rivelando il coinvolgimento di altri seni paranasali e delle strutture vicine dello scheletro facciale nel processo infiammatorio.

Diagnosi differenziale della sfenoidite cronica

La malattia più vicina nelle manifestazioni cliniche è la sindrome diencefalica, spesso manifestata da sensazioni soggettive di "vampate" alternate di caldo e freddo, che non si osserva nei pazienti con sfenoidite.

È necessario differenziare la malattia dall'aracnoidite della fossa cranica anteriore. La sfenoidite, prevalentemente cronica, si differenzia da questa patologia per la presenza di una "sindrome dolorosa sferoidale", per la tipica localizzazione delle secrezioni essudanti e per i dati radiografici.

[ 19 ]

[ 19 ]

Indicazioni per la consultazione con altri specialisti

È obbligatoria l'osservazione del paziente da parte di un neurologo e di un oculista in dinamica. È auspicabile una consulenza con un endocrinologo per chiarire lo stato delle ghiandole endocrine, soprattutto in caso di elevati livelli di glucosio plasmatico. Prima e dopo un intervento chirurgico al seno sfenoidale, è obbligatoria la consulenza con un neurologo.

Cosa c'è da esaminare?

Come esaminare?

Chi contattare?

Trattamento sfenoidite cronica

Gli obiettivi del trattamento della sfenoidite cronica sono ripristinare il drenaggio e l'aerazione del seno interessato, eliminare le formazioni che interferiscono con ciò, rimuovere la secrezione patologica e stimolare i processi riparativi.

Indicazioni per il ricovero ospedaliero

La presenza di sindrome dolorosa sfenoidale, secrezione rinofaringea, segni radiografici caratteristici, nonché la mancanza di efficacia del trattamento conservativo entro 1-2 giorni e la comparsa di segni clinici di complicanze sono indicazioni al ricovero ospedaliero. Per i pazienti con sfenoidite cronica, tali complicanze sono considerate un'esacerbazione della malattia con diagnosi pregressa o trattamento inefficace a lungo termine, nonché sintomi vari e vaghi associati alla patologia nasale.

Trattamento non farmacologico della sfenoidite cronica

Trattamento fisioterapeutico: elettroforesi endonasale con antibiotici penicillini, irradiazione intrasinusale con raggi laser elio-neon.

Trattamento farmacologico della sfenoidite cronica

Fino all'ottenimento dei risultati dell'esame microbiologico della secrezione, è possibile utilizzare antibiotici ad ampio spettro: amoxicillina, anche in combinazione con acido clavulanico, cefaloridina, cefotaxime, cefazolina, roxitromicina, ecc. Sulla base dei risultati della coltura, devono essere prescritti antibiotici mirati; se la secrezione è assente o non può essere ottenuta, il trattamento viene continuato. La fenspiride può essere utilizzata come parte della terapia antinfiammatoria. Allo stesso tempo, viene eseguita una terapia iposensibilizzazione con mebidrolina, cloropiramina, ebastina, ecc. All'inizio del trattamento vengono prescritte gocce nasali vasocostrittrici (decongestionanti), ad azione lieve (soluzione di efedrina, dimetindene in combinazione con fenilpiridina e, al posto dell'assunzione notturna di gocce o spray, può essere utilizzato un gel); Se non si osserva alcun effetto entro 6-7 giorni, si procede con il trattamento con farmaci imidazolici (nafazolina, xilometazolina, ossimetazolina, ecc.). È obbligatorio l'uso di immunomodulatori (farmaci del gruppo timico di 3a e 5a generazione, azoximer).

L'anemia della mucosa della fessura olfattiva viene curata utilizzando vari decongestionanti.

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

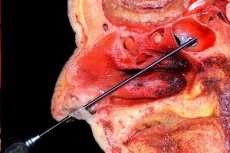

Trattamento chirurgico della sfenoidite cronica

Il trattamento della sfenoidite acuta prevede il sondaggio del seno sfenoidale con aghi catetere. È necessario eseguire una correzione chirurgica preliminare delle strutture della cavità nasale (deformità del setto nasale, ipertrofia dell'estremità posteriore del turbinato medio, aderenze, adenoidi) che impediscono la sedazione. Vengono eseguite un'anestesia superficiale graduale e un'anemizzazione accurata della mucosa del canale nasale medio. I punti di repere anatomici sono il bordo inferiore dell'orifizio piriforme, il bordo superiore della coana, il turbinato medio e il setto nasale. Il sondaggio viene eseguito lungo la linea di Zuckerkandl, che parte dalla spina nasale anteriore, attraversa la parte centrale del turbinato medio e raggiunge la parte centrale della parete anteriore del seno sfenoidale. È importante ricordare che l'orifizio di efflusso del seno si trova 2-4 mm lateralmente al setto nasale e 10-15 mm sopra il bordo della coana. Un segno di ingresso nel lume del seno attraverso l'uscita naturale è la sensazione di "caduta" e l'impossibilità di spostamento verticale del catetere. Dopo l'aspirazione del contenuto, la cavità viene lavata con soluzioni antisettiche o con una soluzione tiepida di cloruro di sodio allo 0,4%. Quindi, la paziente viene posta supina con la testa leggermente reclinata all'indietro, il farmaco viene introdotto nel lume del seno sfenoidale e lasciato agire per 20 minuti per il massimo assorbimento.

La strategia terapeutica della sfenoidite cronica è determinata dalla forma clinica della malattia. Le forme essudative (catarrali, sierose, purulente) vengono trattate in modo conservativo con sondaggio e drenaggio prolungato, nonché con la somministrazione costante di farmaci nei seni sfenoidali. Le forme produttive (polipose e polipose-purulente) sono soggette a trattamento chirurgico.

Il metodo più delicato per l'apertura del seno sfenoidale è quello transettale. Dopo un'incisione tipica, il mucopericondrio viene esposto alla cartilagine quadrangolare. Vengono rimosse solo le sue porzioni alterate, come nel caso della parte ossea, dove vengono resecate le porzioni situate lungo il percorso verso il rostro. La mucosa e il periostio della parete anteriore del seno sfenoidale vengono staccati, aprendoli con una pinza di Hayek. Vengono rimosse le porzioni di mucosa patologicamente alterate, i polipi e altre formazioni. L'operazione si completa con il lavaggio del seno con l'imposizione di un'anastomosi ampia e il tamponamento della fossa nasale.

Nell'apertura endonasale del seno sfenoidale, secondo il metodo Hayek modificato da Bockstein, si reseca la maggior parte della porzione anteriore del cornetto nasale medio, quindi si aprono le cellule posteriori del seno etmoidale. Dopo la rimozione dei frammenti ossei, si visualizza la parete anteriore del seno sfenoidale. La parete anteriore viene rotta con un uncino inserito nel suo sbocco naturale e l'apertura viene allargata con una pinza Hayek.

Quando si esegue l'apertura endonasale del seno sfenoidale mediante endoscopi o sotto controllo microscopico, l'uso di un microdebrider è considerato più delicato.

Il trattamento chirurgico della sfenoidite cronica mira principalmente a creare un'ampia apertura di drenaggio per il seno sfenoidale, che di per sé può portare all'eliminazione del processo infiammatorio. Se nel seno sono presenti tessuti patologici (polipi, granulazioni, aree di osso necrotico, detriti, masse colesteatomatose), questi vengono rimossi, rispettando il principio di preservare le aree della mucosa suscettibili di processi riparativi.

Le indicazioni per il trattamento chirurgico della sfenoidite cronica sono determinate dalla durata della malattia, dalla sua associazione con processi infiammatori in altri seni paranasali, dall'inefficacia del trattamento non chirurgico e semichirurgico, dalla presenza di sintomi soggettivi e oggettivi pronunciati, tra cui poliposi nasale, segni di deficit visivo, sospetto di complicanze orbitarie e intracraniche. Nel determinare le indicazioni per il trattamento chirurgico, si dovrebbe anche tenere conto della posizione di autori del passato secondo cui qualsiasi sfenoidite cronica è una "polveriera" su cui il cervello "si siede", "fumando un sigaro" a causa di un atteggiamento insufficientemente attento nei confronti di questa patologia sia da parte del paziente che dei medici curanti.

Esistono numerosi metodi di trattamento chirurgico, tutti differenziati in base alla natura dell'accesso al seno sfenoidale e suddivisi nei seguenti metodi:

- etmoidosfenoidectomia endonasale diretta;

- etmoidosfenoidectomia transsinomascellare;

- etmoidosfenoidectomia transorbitale;

- sfenoidectomia transettale.

Poiché la forma isolata di sfenoidite cronica è estremamente rara e spesso si accompagna a patologie di altri seni paranasali, il metodo più frequentemente ed efficacemente utilizzato è quello di Pietrantonide Lima, che consente un unico accesso attraverso il seno mascellare per revisionare tutti i seni di un lato, incluso quello principale, senza intaccare o distruggere le strutture anatomiche del naso interno, come ad esempio con i metodi endonasali e transettali. L'apertura del seno sfenoidale viene raramente eseguita come intervento indipendente; il più delle volte, il seno sfenoidale viene aperto insieme al labirinto etmoidale.

Il Metodo Pietrantoni-de Lima

Questo metodo garantisce l'apertura e il drenaggio di tutti i seni paranasali in caso di sinusite geminale, preservando i turbinati nasali e ripristinando le funzioni fisiologiche della cavità nasale.

Indicazioni: pansinusite cronica (semplice e complicata da flemmone orbitario, neurite ottica, aracnoidite ottico-chiasmatica, meningite, tromboflebite del seno cavernoso, ascesso cerebrale - lobi temporali e parietali - nonché infezioni tossiche viscerali).

La tecnica operativa comprende le seguenti fasi:

- apertura del seno mascellare secondo il metodo Caldwell-Luc;

- apertura del labirinto etmoidale nella zona dell'angolo postero-superiore-interno del seno mascellare;

- asportazione delle cellule anteriori e posteriori del labirinto etmoidale (dissezione del labirinto etmoidale secondo Jansen-Winkler);

- trapanazione della parete anteriore del seno sfenoidale, partendo dalla cresta dell'osso sfenoidale;

- apertura endonasale del seno frontale (come indicato) e formazione di un ampio drenaggio di tutti i seni aperti;

- esame della cavità postoperatoria generale, sua polverizzazione con una miscela in polvere di antibiotici;

- tamponamento di tutti i seni aperti con un unico tampone, iniziando dalle sezioni più profonde; la lunghezza del tampone è calcolata in modo che la sua estremità si estenda oltre l'incisione della piega naso-labiale nel vestibolo della bocca, attraverso la quale verrà successivamente rimosso.

Apertura transettale del seno sfenoidale secondo Hirsch

Questo metodo è il più pratico dal punto di vista chirurgico, offrendo una buona panoramica del sito chirurgico nel seno sfenoidale, un'ampia apertura di entrambe le sue metà, la rimozione più radicale del contenuto patologico e garantendone un drenaggio stabile ed efficace. L'efficacia dell'intervento chirurgico è significativamente aumentata dall'utilizzo della tecnologia videoendoscopica nella parte finale, che consente di identificare sullo schermo del monitor ed eliminare tutti i frammenti di tessuto patologico, anche i più insignificanti, nel rispetto del principio di preservare le aree vitali della mucosa. Inoltre, questo metodo consente di raggiungere l'ipofisi in caso di tumori.

Tecnologia operativa:

- Incisione e separazione della mucosa con il pericondrio, come nell'operazione del setto fino al vomere compreso; spostamento della lamina mucopericondriale verso il lato laterale.

- Mobilizzazione della porzione cartilaginea del setto nasale verso il lato opposto, per la quale VI Voyachek ha proposto di praticare incisioni (fratture) sulla porzione cartilaginea del setto nasale senza tagliare il pericondrio e la mucosa del lato opposto; se è necessario ampliare l'accesso alla parete anteriore del seno sfenoidale, è consentito rimuovere solo singole sezioni nella porzione cartilaginea, in particolare quelle curve e che interferiscono con l'accesso ortogrado al seno sfenoidale. Nella porzione ossea del setto nasale, vengono rimosse solo le sezioni che si dirigono verso il rostro del seno sfenoidale. AS Kiselev (1997) richiama l'attenzione sulla necessità di preservare la parte superiore della lamina perpendicolare dell'osso etmoide come punto di riferimento mediano (la parte inferiore viene rimossa per ampliare l'accesso al rostro del seno sfenoidale).

- Inserimento di specchi di Killian con rami progressivamente più lunghi tra il setto nasale e il mucopericondrio fino alla parete anteriore del seno sfenoidale e sua apertura con uno scalpello di West allungato, una pinza o una fresa. In assenza di un dispositivo di monitoraggio video con fibre ottiche, si controllano le condizioni e il volume del seno, il suo contenuto, la presenza e la posizione del setto intersinusale utilizzando una sonda a bottone, palpando successivamente tutte le sue pareti, con particolare attenzione a quelle superiori e laterali.

- L'apertura del seno sfenoidale viene allargata utilizzando strumenti adatti (scalpelli lunghi, cucchiai, pinze di Gaek lunghe e rotanti). Dopo aver rimosso una porzione significativa della parete anteriore del seno sfenoidale e aver sezionato la mucosa retrostante, viene anche morsicata un'ampia porzione del setto intersinusale.

- Revisione e curettage della mucosa, nel rispetto del principio del suo risparmio. Questa fase dell'intervento è la più efficace sia per la conservazione delle aree vitali della mucosa, sia per la rimozione totale dei tessuti non vitali, utilizzando il metodo microvideochirurgico con visualizzazione del campo operatorio sullo schermo del monitor.

- Riposizionamento di parti del setto nasale mediante rimozione dello specchio di Killian. Un catetere succlavio di lunghezza adeguata viene inserito nel seno per la successiva cura (lavaggio con acqua distillata ozonizzata, somministrazione di farmaci) e viene eseguito il tamponamento con ansa anteriore di entrambe le metà del naso, come dopo la chirurgia del setto. I tamponi vengono rimossi dopo 24-48 ore, il catetere dopo una settimana.

Trattamento postoperatorio

Per una settimana si esegue una terapia antibiotica generale e locale, si eseguono lavaggi giornalieri dei seni paranasali con soluzioni antisettiche, si esegue un trattamento sintomatico generale e si prescrivono farmaci che aumentano la resistenza specifica e aspecifica dell'organismo.

Polisinusotomia endonasale

A.S. Kiselev ha descritto questo tipo di intervento come "moderno", probabilmente in base alla sua vasta esperienza. L'intervento è preceduto da un esame approfondito della cavità nasale con l'utilizzo di moderne apparecchiature endoscopiche. Lo scopo di questo esame è identificare le caratteristiche anatomiche endonasali che devono essere prese in considerazione durante l'intervento e, qualora vengano rilevate anomalie che possano interferire con l'accesso endonasale al seno sfenoidale, viene delineato un piano per la loro eliminazione. Tali anomalie e condizioni patologiche includono una pronunciata curvatura del setto nasale, soprattutto nelle sue sezioni profonde, la presenza di turbinati nasali ipertrofici, in particolare quelli medi, polipi, in particolare in sede coale, nonché una serie di fenomeni dismorfologici che possono interferire significativamente con la penetrazione ortograda al rostro.

Se non vi sono ostacoli meccanici all'esecuzione di questo intervento chirurgico, il passo successivo è la lussazione del cornetto nasale medio al setto nasale per identificare il processo uncinato palpandolo con una sonda a bottone. Dietro il processo, si determina la parete anteriore della bolla etmoidale, che insieme ad essa forma una scissura semilunare. Successivamente, con un bisturi a forma di falce, con un movimento dall'alto verso il basso, il processo uncinato viene sezionato e rimosso con una pinza nasale. La rimozione del processo uncinato apre l'accesso alla bolla, che viene aperta con la stessa pinza o con un altro strumento idoneo. L'apertura della bolla consente l'accesso alle cellule rimanenti del labirinto etmoidale, che vengono rimosse sequenzialmente, con conseguente esposizione del "tetto" dell'osso etmoidale. Muovendo lo strumento in direzione mediale e con una forza eccessiva diretta verso l'alto, si rischia di danneggiare la lamina etmoidale e di penetrare nella fossa cranica anteriore. Al contrario, uno spostamento laterale eccessivo dello strumento può danneggiare la piastra di carta e il contenuto orbitale.

Il passo successivo consiste nell'allargare l'ostio del seno mascellare, inserendo l'estremità dell'endoscopio con un angolo di visione di 30° nel passaggio nasale medio e individuando l'ostio naturale del seno mascellare con una sonda a bottone. Si trova posteriormente al margine superiore del turbinato inferiore e anteriormente al livello del tubercolo lacrimale; il suo diametro è normalmente di 5-7 mm. Successivamente, utilizzando una pinza speciale con un tronchesino a tronchesino inverso o una curette e un cucchiaio affilato, si allarga l'ostio naturale. Tuttavia, è importante tenere presente che l'allargamento dell'ostio oltre il livello del tubercolo lacrimale di solito provoca danni ai dotti lacrimali, mentre posteriormente al livello dell'estremità posteriore del turbinato medio può causare danni all'arteria sfenopalatina (a. sfenopalatina). Un eccessivo allargamento verso l'alto dell'ostio può causare la penetrazione nell'orbita.

La fase successiva è l'apertura del seno sfenoidale, che viene eseguita attraverso la sua parete anteriore con una pinza ossea. L'apertura risultante viene allargata con una pinza di Gaek. Successivamente, il seno viene esaminato con un endoscopio e si esegue il curettage, rispettando il principio di preservare la mucosa.

Successivamente, viene eseguita un'apertura intranasale del seno frontale, che, secondo A.S. Kiselev, rappresenta il tipo più complesso di sinusotomia endonasale. Dopo la rimozione preliminare del corpo osseo e l'apertura delle cellule anteriori del labirinto etmoidale, che formano la parete anteriore del canale frontonasale, diventa visibile l'ingresso del seno frontale, nel quale viene inserita una sonda per l'orientamento. Per ampliare l'ingresso del seno frontale, è necessario rimuovere la massa ossea frontonasale, che presenta il rischio di penetrazione nella fossa cranica anteriore, soprattutto in caso di anomalie di sviluppo dell'osso frontale. Pertanto, se non è possibile inserire una sonda nel seno frontale, è necessario abbandonare l'apertura intranasale e, se vi sono indicazioni appropriate, passare all'accesso esterno.

Ulteriore gestione

Autolavaggio delle cavità nasali e del rinofaringe con una soluzione tiepida di cloruro di sodio allo 0,9% utilizzando dispositivi come "Rinolife" o "Dolphin".

I periodi approssimativi di disabilità in caso di sfenoidite acuta e di riacutizzazione cronica senza segni di complicanze in caso di trattamento conservativo con sondaggio sinusale sono di 8-10 giorni. L'intervento endonasale prolunga il periodo di trattamento di 1-2 giorni.

Informazioni per il paziente

- Attenzione alle correnti d'aria.

- Vaccinatevi contro l'influenza.

- Ai primi sintomi di un'infezione virale respiratoria acuta o di influenza, consultare uno specialista.

- Su raccomandazione del medico curante, eseguire la disinfezione chirurgica delle cavità nasali per ripristinare la respirazione nasale e correggere le strutture anatomiche della cavità nasale.

Farmaci

Previsione

La prognosi della sfenoidite cronica è favorevole nella maggior parte dei casi, anche in presenza di alcune complicanze intracraniche, se rilevate in tempo e trattate in modo radicale. Le più pericolose in termini funzionali sono il flemmone orbitario a rapida progressione, la neurite ottica e l'aracnoidite ottico-chiasmatica. La prognosi è molto grave, e in alcuni casi pessimistica, con ascessi paraventricolari e del tronco encefalico, tromboflebite a rapida progressione dei seni cavernosi con diffusione ai sistemi venosi cerebrali limitrofi.