Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

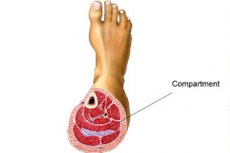

Sindrome del compartimento

Ultima recensione: 29.06.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La sindrome compartimentale è una condizione patologica che si sviluppa in un contesto di aumento della pressione all'interno di uno spazio limitato. Le cause possono essere molteplici, ma l'essenziale è che all'interno di una determinata cavità si forma un aumento della pressione parziale, a causa della quale viene esercitata una pressione sulle pareti della cavità, si verifica uno stiramento meccanico delle membrane e dello strato muscolare, si sviluppa dolore e si verificano vari disturbi funzionali e strutturali. Soggettivamente, nelle fasi iniziali, viene percepita come una sensazione di pressione e stiramento nell'area di una determinata cavità, dopodiché si aggiungono altri sintomi patologici. Spesso richiede un intervento chirurgico. Tuttavia, esistono anche metodi di trattamento tradizionali. [ 1 ]

Sindrome da compressione addominale in chirurgia

Si tratta di un insieme di fattori, tra cui processi patologici strutturali e fisiologici nel corpo, che comportano un aumento della pressione nella regione addominale. La condizione più grave è considerata un forte aumento della pressione intra-addominale. In questo caso, la persona avverte una pressione crescente sulle pareti della cavità addominale e sugli organi interni. Inizialmente si avverte solo pressione e il conseguente fastidio, ma gradualmente i sintomi aumentano e compare il dolore.

La condizione è pericolosa perché la cavità può rompersi, così come possono verificarsi disturbi sistemici della circolazione sanguigna e della pressione sanguigna, fino a ictus e necrosi. In chirurgia, tale condizione è chiamata sindrome da compressione addominale, poiché la patologia è localizzata nella cavità addominale. È possibile provare i metodi di trattamento tradizionali, ma il più delle volte sono inefficaci, quindi è necessario ricorrere a metodi di trattamento radicali. [ 2 ]

Epidemiologia

Secondo le statistiche, le sindromi miofasciali e addominali sono le più frequentemente diagnosticate. La prima si osserva in circa il 45% dei casi, la seconda nel 50%. Alcuni ricercatori e medici distinguono altre forme di sindrome compartimentale, ma rappresentano non più del 5%. In circa il 30% dei casi, la causa è da ricercare in varie malattie interne, fattori predisponenti. Nel 15% dei casi la causa è da ricercare in tumori, ematomi, edemi gravi. Circa il 40% delle patologie è dovuto a vari traumi, lesioni, compressione meccanica della cavità o del muscolo. Il restante 15% è dovuto a varie altre cause, che possono essere molteplici, ad esempio, aumento della pressione in presenza di ipertensione, disturbi funzionali di reni, fegato, milza e cuore. [ 3 ]

Le statistiche mostrano che circa il 40% delle patologie si conclude con varie complicazioni, nel 10% dei casi si sviluppano peritonite e gravi disturbi dello stato funzionale del fegato e del tratto gastrointestinale. Nel 9% dei casi si sviluppano patologie epatiche e renali, che spesso progrediscono e terminano con la morte. L'insufficienza cardiaca cronica si sviluppa in circa l'11% dei casi, circa il 12% è una patologia epatica, l'8% - patologia della milza, il 10% - insufficienza renale. Spesso queste patologie si sviluppano in modo complesso. In tutto il 100% dei casi si sviluppa una violazione dell'omeostasi, della funzione di barriera delle mucose. [ 4 ], [ 5 ]

Le cause Sindrome compartimentale

Esistono numerose cause per cui la sindrome compartimentale può svilupparsi. Innanzitutto, è determinata dalla forma della patologia. La forma addominale si sviluppa principalmente a causa di paresi intestinale, ostruzione intestinale, alterazione del suo stato funzionale, atonia. Spesso si sviluppa come effetto collaterale di diverse procedure invasive terapeutiche e diagnostiche, come la laparoscopia, soprattutto se eseguita in urgenza, senza una precedente preparazione del paziente. È spesso causata anche da una terapia infusionale abbondante, che porta a un aumento del volume del liquido interstiziale.

Spesso la causa dello sviluppo della sindrome compartimentale è un trauma, in particolare un trauma multiplo della cavità addominale, derivante da un trauma o da una compressione delle pareti della cavità addominale. Spesso incidenti automobilistici e incidenti sul lavoro causano l'accumulo di liquidi nella cavità retroperitoneale e un aumento della pressione. Danni al diaframma, alla colonna vertebrale, agli organi interni circostanti e alla regione pelvica possono causare lo sviluppo della sindrome compartimentale. Esistono anche molti fattori anatomici congeniti che predispongono allo sviluppo della patologia.

Nella forma miofasciale (muscolare) della sindrome compartimentale, la causa risiede solitamente in un carico improprio del muscolo, traumi o danni meccanici. Inoltre, il danno può essere dovuto a fattori genetici, predisposizione o lesioni congenite. Spesso l'applicazione impropria di un laccio emostatico, di una benda o di un gesso comporta un aumento della pressione all'interno del muscolo. È importante tenere presente che la pressione può continuare ad aumentare solo fino a determinati indicatori limitati, dopodiché la cavità si rompe. Per ridurre l'effetto traumatico, vengono utilizzati farmaci specifici. Se questi non sono efficaci, si ricorre a metodi di trattamento chirurgico.

La pressione può essere esercitata anche da un tumore, un ematoma, tessuti circostanti danneggiati, ossa dislocate e dislocate e un forte gonfiore. [ 6 ]

Fattori di rischio

Tutti i fattori che possono esercitare pressione sul corpo umano sono considerati fattori di rischio maggiori. Tra questi rientrano i fattori meccanici a diretto contatto con le strutture del corpo umano (lacci emostatici, corsetti, bendaggi compressivi, dislocazioni ossee).

Anche fattori esterni che causano un aumento della pressione sanguigna e, di conseguenza, della pressione di altri fluidi corporei possono rappresentare un fattore di rischio. Tra questi, la pressione sott'acqua (spesso sperimentata da subacquei, sommozzatori, bagnini e persone che si immergono a profondità piuttosto elevate). Spesso questa patologia si sviluppa in tutte le persone che praticano immersioni subacquee, immersioni a grandi profondità e sport estremi.

Vale la pena notare che la pressione parziale del fluido può aumentare in condizioni climatiche di alta quota, in aria rarefatta e in assenza di gravità. Può essere considerata una malattia professionale per piloti, piloti da caccia, alpinisti, astronauti e vari collaudatori. Si sviluppa spesso in condizioni di laboratorio tra i dipendenti di centrali nucleari e termoelettriche.

Sono a rischio anche le persone che hanno recentemente subito interventi intra-addominali o intramuscolari, come interventi chirurgici, procedure diagnostiche o terapeutiche laparoscopiche. Alcuni farmaci e farmaci pesanti possono agire come fattori di rischio. Vi è anche un rischio significativamente aumentato nelle persone sottoposte a chemioterapia, nei pazienti con tumori del tratto digerente, anomalie del tono vascolare, pressione sanguigna, malattie cardiache, malattie renali ed edema. [ 7 ]

Patogenesi

Attualmente si ritiene che la patogenesi sia dovuta a un'alterazione della pressione sanguigna e della pressione nella cavità di alcuni organi. A seconda della forma della patologia, nella forma addominale si verificano alterazioni nella cavità addominale. Nella forma miofasciale, la pressione del fluido nei muscoli aumenta. Il processo inizia a seguito di un aumento della pressione di almeno 15 unità, dopodiché i processi patologici non fanno che aumentare e progredire, peggiorando la condizione.

Un aumento della pressione superiore a 30 unità è molto pericoloso perché possono svilupparsi ulteriori disturbi, fino all'insufficienza multiorgano. Mantenere una pressione intra-addominale elevata per un giorno è pericoloso, perché comporta una violazione dello stato funzionale degli organi, nonché la loro necrosi, l'interruzione del flusso sanguigno sistemico e l'afflusso di sangue agli organi. Si sviluppano fenomeni come la SCA e l'IAH, che innescano una serie di altre alterazioni patologiche nell'organismo, che colpiscono l'intero organismo e tutti gli apparati. Di norma, la sintomatologia progredisce gradualmente, con l'aumento della pressione e il deterioramento dei processi metabolici.

Quindi, innanzitutto, si verificano disturbi a livello locale. Possono essere disturbi a livello dello strato muscolare o della cavità addominale. La pressione aumenta, il flusso sanguigno locale è compromesso. Lo scambio tra fluido tissutale e sangue e linfa si deteriora. Questo porta al fatto che i metaboliti rimangono nel fluido tissutale, avvelenando l'organismo. Aumenta anche l'ipossia e, contemporaneamente, l'ipercapnia (a seguito della quale si verifica una forte diminuzione dell'ossigeno e un aumento del livello di anidride carbonica prima nel fluido tissutale e poi, nel sangue, nel flusso sanguigno sistemico totale).

È importante notare che, con l'aumentare della pressione sanguigna, si manifesta gradualmente una sindrome dolorosa. Il processo si diffonde oltre la cavità interessata attraverso le arterie e le vene circostanti, compromettendo l'afflusso di sangue ai tessuti circostanti, le condizioni delle mucose e l'ossigenazione da parete a parete.

È particolarmente pericoloso per la cavità addominale, poiché la peristalsi e la motilità intestinale vengono immediatamente interrotte, si sviluppa ristagno e il livello di acidità diminuisce sia direttamente nella cavità gastrica che nelle mucose. Ciò riduce la reattività dell'intestino e dei recettori, compromettendo i processi digestivi. Anche se le patologie più gravi non sono ancora state notate e il benessere non è peggiorato, a livello istologico la patogenesi è già piuttosto evidente.

Innanzitutto, si richiama l'attenzione sul fatto che, in un contesto di ridotta acidità, il rischio di processi cancerosi aumenta ripetutamente, con conseguente sviluppo di tumori maligni (cancerosi), spesso inoperabili, soprattutto se localizzati nella regione dello stomaco. La graduale riduzione della motilità e della peristalsi, con conseguente sviluppo di congestione, comporta un aumento del rischio di congestione, che non fa che aggravare la situazione e contribuisce a un ulteriore aumento della pressione intra-addominale.

Si sviluppano processi purulenti e purulento-settici, che possono progredire fino alla necrosi tissutale e allo sviluppo di peritonite. La patogenesi della peritonite è associata allo sviluppo di un'infiammazione, che infetta l'intera cavità addominale. Spesso si conclude con una sepsi (infezione del sangue) e comporta la morte dei tessuti circostanti. È accompagnata da grave intossicazione, in cui endotossine ed esotossine si diffondono in tutto il corpo.

Successivamente, si sviluppano processi patologici che interessano tutte le aree dell'intestino, compresi l'intestino tenue e crasso. Tutto ciò comporta un aumento del carico sugli organi dell'apparato urinario, in particolare sul fegato, che non riesce più a far fronte alla crescente quantità di endotossine, sostenuta da processi patologici infettivi e purulento-settici. L'intossicazione aumenta, il carico sul fegato e sugli altri sistemi coinvolti nella neutralizzazione delle tossine aumenta.

È importante notare che si verifica uno sviluppo concomitante di epatopatia, patologie autoimmuni, epatomegalia e splenomegalia. In molti pazienti si osserva uno sviluppo combinato di epatomegalia e splenomegalia. Lo stadio finale della patogenesi può essere l'insufficienza renale ed epatica grave, che comporta compromissione della gittata cardiaca, scompenso cardiaco e disturbi multiorgano. E questo funge già da criterio prognostico negativo, che si conclude con la morte se non vengono adottate misure appropriate. [ 8 ]

Sintomi Sindrome compartimentale

Nelle fasi iniziali dello sviluppo della sindrome compartimentale, il paziente avverte una sensazione di pressione dall'interno, che si sviluppa nella cavità degli organi interni. Il più delle volte, la patologia interessa il tratto gastrointestinale e i muscoli. Gradualmente, con l'aggravarsi del processo patologico, la sensazione di stiramento e pressione dall'interno aumenta. Molte persone riferiscono di avere la sensazione di stare per "scoppiare" dall'interno, o di "scoppiare come un palloncino". Successivamente, si sviluppa dolore, che può diffondersi a tutta l'area interessata. Spesso si riscontra un danno sistemico ai vasi sanguigni e un aumento generale della pressione sanguigna e venosa.

Uno dei sintomi più comuni della sindrome compartimentale è un ritmo cardiaco anomalo. Questo si manifesta con una sensazione di mancanza di respiro, associata a ipertensione, aritmie, tachicardia e, meno frequentemente, bradicardia. Può anche verificarsi dolore a livello renale, epatico e cardiaco. La funzione respiratoria è compromessa, in particolare difficoltà espiratoria. Può svilupparsi dispnea e la frequenza dei movimenti respiratori può ridursi. Le principali alterazioni interessano l'apparato respiratorio e cardiovascolare, con un aumento della pressione intratoracica.

Il primo segno che indica lo sviluppo di una patologia è una sensazione di pressione sulle pareti degli organi cavi dall'interno. Ciò provoca un disagio che aumenta gradualmente ed è accompagnato da diverse sensazioni spiacevoli, fino allo sviluppo di una sindrome dolorosa.

Fasi

Il processo patologico procede in diverse fasi. Nella prima fase si sviluppano i precursori e i sintomi iniziali, che indicano un aumento della pressione sanguigna e la presenza di liquidi nelle cavità corporee (a seconda della zona lesa). Allo stesso tempo, le sensazioni non sono confortanti, sono piuttosto spiacevoli e tendono ad aumentare e intensificarsi.

Nella seconda fase della sindrome compartimentale, l'omeostasi è alterata e il processo patologico inizia a diffondersi. Potrebbe essere ancora insufficientemente pronunciato e percettibile, e l'unico sintomo potrebbe essere ancora la pressione. Ma nei parametri di laboratorio si riscontrano già segni di alterazioni biochimiche del sangue, primi segni di endotossiemia.

All'ispezione visiva si notano gonfiore e marcata iperemia dei tessuti. Anche alla palpazione si riscontra un ispessimento e un'infiammazione dei linfonodi, con dolore. Il flusso sanguigno aumenta in media da 10 a 20 unità, il che è piuttosto pericoloso per l'organismo. In particolare, crea un carico insostenibile sul fegato e comporta un danno necrotico, con la morte di circa il 15% degli epatociti, il che è piuttosto pericoloso per il fegato. Questo è chiaramente visibile nelle analisi biochimiche e viene diagnosticato, innanzitutto, da un aumento dei livelli di AlAT e fosfatasi alcalina.

Se non trattata, si verifica la terza fase del processo patologico. Se trattata tempestivamente, riducendo la pressione ai livelli fisiologici normali, la condizione spesso si normalizza. Ma in caso di morte delle cellule epatiche, il loro recupero non si osserva. Gli epatociti danneggiati vengono sostituiti da tessuto connettivo, il che aumenta significativamente il rischio di cirrosi epatica e crea un carico aggiuntivo su reni, cuore e sistema respiratorio.

Il terzo stadio della sindrome compartimentale è associato a disturbi funzionali di reni, fegato, cuore e polmoni. Di conseguenza, la probabilità di sviluppare un'insufficienza di questi organi aumenta drasticamente. Anche cardiociti, epatociti e nefrociti iniziano a morire. La morte di un'ampia percentuale di cellule è accompagnata da una violazione dello stato fisiologico naturale di questi organi. È inoltre importante notare che nella maggior parte dei casi il terzo stadio si conclude con lo sviluppo di un'insufficienza multiorgano.

Il quarto stadio è il più grave e spesso termina con la morte. Pertanto, il fegato smette di far fronte alle tossine e i sintomi dell'intossicazione aumentano. La pressione sanguigna continua ad aumentare, le condizioni peggiorano e il quadro clinico dell'intossicazione continua a peggiorare. Comparsa di necrosi tissutale. Il carico sui tessuti rimasti vivi aumenta significativamente, con conseguente aumento del rischio di insufficienza renale. Nei reni, la filtrazione tubulare è alterata e si sviluppano processi necrotici, che possono portare all'insufficienza renale. Gradualmente, la patologia aumenta e questo porta già a un'insufficienza multiorgano, poiché anche la regolazione ormonale è alterata. In particolare, il sistema renina-aldosterone, il funzionamento del sistema dell'aldosterone, è alterato. La diuresi si riduce e talvolta scompare completamente. La persona può entrare in coma o morire.

Il quinto stadio della sindrome compartimentale, in quanto tale, non esiste, ma alcuni medici lo distinguono. Questo stadio è solitamente grave e irreversibile, accompagnato da grave intossicazione e insufficienza multiorgano. La persona può essere incosciente, in stato comatoso. Si sviluppa edema cerebrale e polmonare e tutto termina con la morte. Se una persona si trova in questo quinto stadio, non ci sono stati casi di guarigione. Se escludiamo i casi in cui una persona è sottoposta a supporto vitale artificiale. [ 9 ]

Forme

Esistono diversi tipi di sindrome compartimentale. Il più delle volte, la distinzione si basa sul quadro clinico e sui sintomi di base che costituiscono i principali disturbi lamentati da una persona, sulle peculiarità della patogenesi e sugli organi interessati.

Il tipo più comune di sindrome compartimentale è la sindrome addominale, che è accompagnata da un aumento della pressione intra-addominale e da disturbi del flusso sanguigno sistemico. Vale anche la pena notare che è questa forma di patologia che più spesso si conclude con un esito fatale, poiché comporta una violazione dell'intero tratto digerente e contribuisce anche allo sviluppo di neoplasie maligne nello stomaco. Si forma una congestione, che costituisce una fonte di infezione e tossine, accompagnata da intossicazione dell'organismo, atrofia dello strato muscolare, paresi intestinale e peritonite.

La seconda forma, piuttosto comune nella pratica medica, è la forma miofasciale, che è accompagnata da disturbi del sistema muscolare. La pressione all'interno del muscolo aumenta, alterando la condizione delle fibre muscolari. Una caratteristica distintiva è che questa sindrome è spesso accompagnata da un forte dolore nella zona muscolare, che gradualmente progredisce fino alla lesione dell'intera muscolatura scheletrica. Una caratteristica è una progressiva diminuzione del tono muscolare, che può infine sfociare nella paralisi dei muscoli o nella completa perdita di funzionalità degli arti.

Il punto più pericoloso è la lesione della muscolatura liscia, in cui il tono dei muscoli lisci che formano gli organi interni, le mucose e gli strati sottomucosi si riduce. È inoltre importante notare che in questo caso si può persino verificare la morte improvvisa per arresto cardiaco o respiratorio, a causa della paralisi completa della muscolatura respiratoria.

Una forma meno comune di sindrome compartimentale è la forma intratoracica, in cui la pressione aumenta nella zona dello sterno, nella cavità pleurica. La principale conseguenza negativa è un aumento della pressione intracranica. Ciò è dovuto al fatto che l'aumento della pressione nella cavità toracica comporta una pressione sulle aree intercostali, sulla colonna toracica e sul midollo spinale. Gradualmente, la pressione aumenta anche sulla colonna cervicale e sulle strutture sottocostali. Di conseguenza, aumenta anche la pressione intracranica.

Si osserva spesso anche il processo inverso, in cui il trauma craniocerebrale è accompagnato da un aumento della pressione intracranica. Il processo è accompagnato da una pressione sulle strutture del tronco e su varie parti del midollo spinale. Anche all'interno della cavità toracica si verifica un aumento della pressione. Si verificano edema dell'encefalo e del midollo spinale, blocco della corteccia cerebrale e aumento del rischio di lesioni cerebrali ischemiche.

In caso di lesioni combinate di cervello, addome e organi interni, si verifica un aumento della pressione nella cavità toracica. L'edema aumenta e il cervello subisce ulteriori alterazioni disfunzionali. La pressione inizia ad aumentare, sia nell'area cerebrale che nel peritoneo. Allo stesso tempo, aumenta la pressione nella regione dello sterno. Ciò è accompagnato da gravi lesioni cardiovascolari, in cui l'edema continua ad aumentare. L'edema polmonare è piuttosto pericoloso, poiché termina quasi sempre con la morte.

Ancora più rare sono patologie come la sindrome compartimentale di tibia, coscia, gluteo, avambraccio e gomito. Nella maggior parte dei casi, la lesione è accompagnata da una lesione del sistema muscolare. La maggior parte dei ricercatori non distingue queste tipologie in una categoria separata, ma le attribuisce tutte alla sindrome miofasciale.

Sindrome compartimentale addominale

Con la forma addominale della sindrome compartimentale si intende una lesione addominale, accompagnata da un intenso aumento della pressione nella zona del peritoneo. È accompagnata da sensazioni spiacevoli, una sensazione di pressione all'interno della cavità addominale. La condizione è piuttosto grave e pericolosa. Pericolosa, innanzitutto, per le sue complicazioni. Si sviluppano rapidamente complicazioni a carico di fegato, reni e cuore. Si sviluppa un'insufficienza multiorgano, che può portare a coma e morte.

Il trattamento è spesso farmacologico, tradizionale, ma si ricorre anche a metodi radicali. Si tratta però di misure estreme, che vengono utilizzate quando altri metodi risultano inefficaci. Il trattamento è principalmente mirato a ridurre la pressione nella cavità addominale, ridurre l'edema e alleviare il dolore. [ 10 ]

Sindrome compartimentale della tibia

Spesso con sindrome compartimentale della gamba inferiore si intende la forma miofasciale di questa sindrome, che è accompagnata da un aumento della pressione nei muscoli che formano la caviglia. L'articolazione della caviglia soccombe anche a una deformazione significativa. Il trattamento è mirato a ridurre la pressione, eliminare il dolore e il gonfiore, prevenire la paralisi e l'atonia muscolare. [ 11 ]

Sindrome compartimentale glutea

Si tratta di una lesione dei muscoli glutei, in cui la pressione fasciale all'interno della fibra muscolare aumenta. Questa è una combinazione di fattori che si accompagna a una serie di alterazioni, fenomeni patologici che si verificano in uno spazio muscolare limitato. Di norma, inizia con una lesione locale di un singolo muscolo e un aumento della pressione al suo interno, accompagnato da ischemia e ipertensione, con graduale paralisi e paresi.

Questa condizione è piuttosto pericolosa a causa della perfusione muscolare e dello sviluppo di un grave edema. Ipertensione. Una parte dei muscoli diventa ipertrofica, mentre un'altra, al contrario, a ritmi progressivi e accelerati, perde tono. La sindrome compartimentale del gluteo si sviluppa più spesso in relazione a danni traumatici sia al muscolo propriamente detto che al suo strato fasciale.

I sintomi comuni includono lo sviluppo di edema post-traumatico, ipertensione grave, ematoma, edema e compressione posizionale. Spesso, un tumore progressivo e in rapida crescita esercita una pressione sul muscolo, con conseguente aumento della pressione sanguigna nel muscolo. In altre parole, la patogenesi sottostante è una graduale compressione posizionale del muscolo, ma allo stesso tempo il suo volume rimane invariato. Il muscolo può resistere a questa contrazione progressiva solo fino a un certo limite. Allo stesso tempo, l'aumento della pressione sanguigna continua a progredire fino alla rottura del muscolo o alla necrosi necrotica.

I segni principali sono il dolore, accompagnato da una sensazione di pressione, compressione e pulsazione costante di natura crescente. Il dolore aumenta la sera e diminuisce leggermente al mattino. Anche l'articolazione danneggiata subisce danni significativi, diventando meno mobile, con disturbi nutrizionali e una diminuzione della quantità di lubrificante sinoviale, responsabile della sicurezza e dell'integrità dell'articolazione. Un altro segno caratteristico è che il dolore si riduce significativamente con i movimenti attivi della zona interessata e aumenta significativamente con i movimenti passivi, soprattutto quando si allunga un muscolo e si comprime. Inoltre, se si modifica la posizione del ginocchio rispetto al gluteo, anche il dolore aumenta. I pazienti definiscono fenomeni piuttosto spiacevoli come tensione di natura crescente, gonfiore, flessione, parestesie e iperestesie. Si osserva anche una maggiore sensibilità cutanea. [ 12 ]

Sindrome compartimentale dell'avambraccio

Molto spesso, dopo vari incidenti e disastri, si sviluppa la sindrome compartimentale nell'avambraccio. Si tratta di una condizione in cui il muscolo è compresso o danneggiato meccanicamente, accompagnata da un aumento della pressione nella fascia muscolare. Una caratteristica distintiva di questa condizione è il dolore di carattere moderato, nonché la rapida progressione del processo patologico, che colpisce rapidamente altre parti del corpo. Ad esempio, spesso il processo patologico coinvolge sia la spalla che l'intera cintura degli arti superiori. Pertanto, una complicazione della patologia dell'avambraccio è la sindrome compartimentale della spalla, della clavicola e talvolta della regione toracica. [ 13 ]

Sindrome compartimentale nella peritonite

La sindrome compartimentale è spesso accompagnata da peritonite, così come la peritonite spesso sviluppa questa sindrome. Pertanto, con l'aumento della pressione nella cavità addominale, si sviluppa spesso stasi, con peristalsi e motilità alterate, con conseguente diminuzione del tono, che aumenta il rischio di complicanze, come processi infiammatori e infettivi. Come fase finale di un grave danno al peritoneo, può svilupparsi la peritonite.

È anche comune osservare casi in cui si sviluppa peritonite (ad esempio, grave infiammazione, stasi fecale, paresi intestinale, ostruzione). In questo caso, la peritonite provoca un improvviso aumento della pressione nella cavità addominale, con conseguente sindrome compartimentale. Una caratteristica è che questo processo si sviluppa rapidamente. Se nel primo caso si tratta di un processo graduale e graduale, accompagnato da un graduale aumento della pressione. Nel secondo caso, si sviluppa un processo rapido e rapido, accompagnato da un brusco aumento della pressione nel peritoneo. [ 14 ]

Complicazioni e conseguenze

Complicazioni e varie conseguenze negative si sviluppano abbastanza rapidamente. Sono gravi e spesso portano alla morte. Così, ad esempio, nella sindrome compartimentale addominale, si sviluppa rapidamente una diminuzione della peristalsi, della motilità e dell'acidità. L'intera funzionalità del tratto digerente viene compromessa: si sviluppa congestione, atonia dell'intestino crasso e tenue, si sviluppano processi infiammatori e infettivi, peritonite. Sullo sfondo della ridotta acidità si sviluppa spesso tumori maligni. I più pericolosi sono considerati tumori localizzati nello stomaco, poiché la maggior parte di essi è inoperabile.

Anche le complicazioni delle sindromi compartimentali miofasciali sono considerate pericolose. Spesso tali complicazioni sono conseguenza di disturbi del tono muscolare e di un aumento della pressione nella fascia. Quindi, è molto pericolosa la condizione in cui il tono della muscolatura respiratoria diminuisce. In definitiva, questo può portare alla paralisi del centro respiratorio, all'assenza di processi respiratori e all'arresto respiratorio. Molto spesso si sviluppano anche patologie dell'attività cardiaca, con alterazioni del normale funzionamento di reni, fegato e milza. La regolazione ormonale dell'organismo e lo stato immunitario sono alterati, l'intensità del metabolismo diminuisce.

La sindrome compartimentale è spesso accompagnata da edema polmonare e cerebrale. Le conseguenze più gravi possono essere considerate insufficienza cardiaca, respiratoria, renale ed epatica, che può evolvere in insufficienza multiorgano e portare a coma, confusione e morte.

La sindrome compartimentale è una condizione patologica particolare in cui si verifica un aumento della pressione nella cavità degli organi. In questo caso, le pareti degli organi vengono stirate, i recettori vengono irritati e si sviluppano diverse patologie associate. Il sintomo principale è una sensazione persistente di pressione, che necessariamente aumenta. Con il progredire della patologia, si sviluppa dolore. A seconda della forma della sindrome, il processo patologico può interessare i muscoli o la cavità addominale. La causa più comune è un trauma o un danno meccanico, che comprime la zona interessata. Ma possono esserci anche altre cause.

La patogenesi si basa sull'aumento della pressione dei fluidi interni sulle pareti degli organi cavi. Ad esempio, un aumento della pressione intra-addominale, intratoracica e pleurica. La condizione richiede diagnosi e trattamento immediati, poiché è pericolosa per le sue complicazioni. Una delle principali complicazioni è la paresi intestinale (nella forma addominale) e la paralisi muscolare (nella forma miofasciale). Sono comuni anche peritonite, intossicazione, ictus, necrosi tissutale, che si concludono con insufficienza multiorgano, coma, edema cerebrale e polmonare e morte. [ 15 ]

Diagnostica Sindrome compartimentale

Per diagnosticare la sindrome compartimentale, è necessario consultare un medico di medicina generale, che a sua volta indirizzerà allo specialista più adatto. In caso di decorso acuto, è necessario chiamare un'ambulanza. Prima viene formulata la diagnosi e vengono fornite le cure d'urgenza, più sicura sarà la condizione e minore sarà il rischio di esito fatale. In caso di trauma, la diagnosi viene effettuata da un traumatologo.

I metodi diagnostici della sindrome compartimentale sono determinati principalmente dalla forma della patologia. Nella forma miofasciale, ai fini della diagnosi, viene eseguito un esame fisico standard, durante il quale vengono utilizzati metodi di indagine standard, come auscultazione, palpazione e percussione. Ciò consente di identificare edema, ematoma, iperemia, possibile rottura, ispessimento tissutale. È importante monitorare la velocità di sviluppo dell'edema e l'aggravamento dei sintomi. Nella sindrome compartimentale traumatica, l'edema più pronunciato si osserva 5-12 ore dopo la lesione. Inoltre, lo stadio della sindrome compartimentale viene giudicato in base a quanto tempo prima è stato applicato il laccio emostatico (se disponibile).

Analisi

I test clinici standard sono poco informativi e raramente utilizzati. Tuttavia, anche gli esami clinici di urine, sangue e feci possono rivelare molto a un diagnostico esperto. Ad esempio, possono mostrare la direzione approssimativa dei processi patologici osservati nell'organismo. E grazie ad essi è già possibile valutare ulteriori cambiamenti, prevedere l'esito della malattia, valutare l'efficacia del trattamento e definire lo schema di ulteriori ricerche.

Diagnostica strumentale

Oggigiorno, esistono metodi specifici per la misurazione della pressione sottofasciale che consentono di determinarne con precisione il livello. A tale scopo, viene utilizzato il dispositivo Riva-Rocci, uno speciale manometro a mercurio con ago per iniezione. La medicina moderna dispone di numerosi metodi innovativi che consentono il monitoraggio a lungo termine della pressione sottofasciale e intra-addominale. Indubbiamente, i metodi diagnostici strumentali rimangono i più affidabili.

Un aumento occasionale e occasionale della pressione arteriosa, o un lieve aumento della pressione arteriosa, non costituisce ancora un motivo per una diagnosi di sindrome compartimentale. Per formulare questa diagnosi, la pressione arteriosa deve aumentare di 40 unità. In questo caso, è necessario prestare immediatamente soccorso, poiché se questa pressione persiste per 5-6 ore, i muscoli subiranno lesioni ischemiche con conseguente sviluppo di necrosi tissutale.

Esistono anche metodi aperti per la misurazione della pressione intra-addominale. Questi sono disponibili in presenza di una cavità aperta, ad esempio in caso di lesioni gravi. Oppure, una procedura simile viene eseguita durante la laparoscopia e altre procedure invasive. Inoltre, la possibilità di utilizzare metodi di misurazione diretta si presenta in presenza di drenaggi, durante la dialisi peritoneale. Indubbiamente, questi metodi sono i più accurati. Ma sono anche pericolosi. Pertanto, vengono eseguiti molto raramente e solo se la loro implementazione è giustificata e appropriata. È importante notare che la procedura richiede elevata precisione e competenza da parte dello specialista che la eseguirà. È sempre necessario tenere conto dell'elevato rischio di complicanze. Pertanto, se esiste tale possibilità, viene eseguita una diagnosi indiretta.

In caso di sindrome compartimentale addominale, la diagnosi si basa sulla misurazione della pressione vescicale. Questo perché la pressione si diffonde in modo uniforme in tutti i punti della cavità addominale (secondo la legge di Pascal). Pertanto, sarà la stessa nella vescica e in tutti i punti dell'addome e del retroperitoneo, nonché nella vena cava inferiore. Il monitoraggio quotidiano della pressione vescicale è considerato il metodo di indagine più efficace e accurato. Inoltre, è sicuro e innocuo e non comporta conseguenze negative per la salute.

Per tale monitoraggio, viene utilizzato un urimetro, un sistema chiuso con un dispositivo di misurazione e un filtro idrofobico incorporato. Tuttavia, questo metodo presenta delle controindicazioni. Ad esempio, non può essere utilizzato in caso di lesioni alla vescica, schiacciamento della stessa in caso di ematoma o tumore. In questo caso, per misurare la pressione si ricorre a un sondino gastrico, che misura la pressione intragastrica. In casi estremi, quando è impossibile utilizzare altri metodi, la pressione intra-addominale viene misurata mediante cateterizzazione della vena cava inferiore. Il catetere viene inserito attraverso la vena femorale.

Diagnosi differenziale

La diagnosi differenziale si basa sulla necessità di differenziare i segni della sindrome compartimentale dai segni di altre condizioni patologiche simili. Il dolore può essere un importante criterio diagnostico. La sua natura viene inoltre valutata in base a numerose caratteristiche del decorso della patologia. Lo sviluppo della sindrome compartimentale è indicato da un dolore pulsante, localizzato in profondità negli strati interni del muscolo o dell'organo. In caso di lesione normale, il dolore è solitamente superficiale e non si percepisce alcuna pulsazione. Inoltre, l'aumento della pressione è indicato dal dolore durante lo stiramento e la compressione passivi. Con i movimenti attivi, il dolore si riduce significativamente e la condizione si attenua. Con l'immobilizzazione, al contrario, il dolore diminuisce.

Sindrome di Zudek

Si tratta di una condizione patologica che si verifica a seguito di compressione o trauma. Spesso è il risultato di cure d'urgenza inadeguate o dell'assenza di cure qualificate per le fratture degli arti. In questa sindrome si sviluppa neurodistrofia, seguita da indebolimento e ulteriore necrosi dello strato muscolare.

La sindrome di Zudek si manifesta più spesso dopo una frattura (dopo la rimozione del gesso). L'osso potrebbe non fondersi correttamente, esercitando pressione sui tessuti circostanti. I sintomi principali sono gonfiore, indolenzimento, pelle marmorizzata e freddo nella zona interessata. Talvolta, al contrario, si sviluppa un aumento della temperatura locale nella zona interessata. Spesso si avvertono formicolio, bruciore e prurito nella zona interessata.

In seguito, si sviluppa la necrosi delle fibre muscolari e il tessuto muscolare muore. La condizione può concludersi con la paralisi. Si sviluppa anche sullo sfondo di osteoporosi, processi distrofici e necrotici. Innanzitutto, la patogenesi si basa su un disturbo neurogeno, in cui si verifica una compromissione della conduzione nervosa, una diminuzione della sensibilità, della reattività e della risposta allo stimolo.

I metodi diagnostici includono ecografia, radiografia e determinazione della temperatura corporea tramite termocamera. Il trattamento è mirato ad alleviare la sindrome dolorosa, eliminare il gonfiore e prevenire la morte dei tessuti. In presenza di segni della sindrome di Zudek, è necessario consultare un medico il prima possibile ed eseguire il trattamento necessario. In caso contrario, il terzo stadio è praticamente incurabile e porta alla morte.

Sindrome da incidente

Si tratta di una patologia che si verifica a seguito di un singolo impatto intenso sul muscolo da parte di diversi fattori traumatici. In questo caso, si verifica una forte distruzione del tessuto muscolare con il rilascio nel sangue di prodotti di decadimento del tessuto muscolare (mioglobina, metaboliti cellulari). Tutto ciò è accompagnato da una grave intossicazione. Il fenomeno è chiamato rabdomiolisi. In questo caso, si verifica un avvelenamento da prodotti di decadimento del tessuto muscolare. Si verifica una graduale insufficienza renale con lo sviluppo di insufficienza renale, poiché il carico sui reni e sull'intero sistema urinario aumenta significativamente. I sintomi dell'intossicazione aumentano, si verifica insufficienza multiorgano e si verifica il decesso.

La causa più comune della sindrome da Crash è un singolo impatto lesivo di elevata intensità. Circa il 50% di tutti i casi si verifica in aree soggette a ostilità, conflitti localizzati, bombardamenti, attacchi terroristici, esplosioni. Si osserva spesso anche in zone di emergenza e disastri (terremoti, tsunami, inondazioni, incendi di massa, crolli, edifici distrutti). La patogenesi può essere basata non solo sulla violazione dell'integrità del tessuto muscolare, ma anche sull'ostruzione dei vasi sanguigni, la loro occlusione, compressione o trombosi, con conseguente compromissione della circolazione sanguigna e mancanza di nutrimento per il tessuto muscolare. Si sviluppano intossicazione, distrofia, ipossia con ipercapnia. Dopo la distruzione dei tessuti, gli elementi strutturali vengono rilasciati nel sangue, diffondendosi in tutto il corpo e alterando lo stato strutturale e funzionale dell'intero organismo.

Sindrome da compressione prolungata

A causa di uno stato di compressione prolungata del muscolo, si può sviluppare una sindrome, a cui è stato dato il nome di sindrome da compressione prolungata. Come si evince dal nome stesso, la patogenesi si basa su una violazione del trofismo del tessuto muscolare, che si sviluppa a causa del fatto che le fibre muscolari sono sottoposte a compressione per un lungo periodo. Anche i processi di circolazione sanguigna e innervazione del muscolo sono disturbati. Il deflusso di metaboliti di scarto dal corpo è disturbato, si crea un ostacolo alla penetrazione di ossigeno e nutrienti nel tessuto muscolare.

Di conseguenza, il contenuto di anidride carbonica aumenta nel tessuto muscolare, i prodotti metabolici si accumulano, il nutrimento e l'afflusso di sangue al muscolo vengono disturbati. Anche i vasi sono soggetti a occlusione e alterazioni distrofiche. Di conseguenza, si verificano prima alterazioni funzionali, poi strutturali nel tessuto muscolare, fino alla disintegrazione degli elementi strutturali e alla necrosi tissutale. I resti del tessuto muscolare vengono escreti nel flusso sanguigno e trasportati in tutto il corpo, il che porta a ulteriori danni agli organi interni causati da sostanze tossiche.

I sintomi sono intorpidimento, arrossamento della zona interessata, dolore e pulsazioni. Inizialmente, si verifica un aumento locale della temperatura, gonfiore e iperemia. Successivamente, la pelle inizia a diventare bluastra e si sviluppa prurito. La pelle diventa fredda, il che indica una grave violazione dei processi metabolici e una diminuzione dell'afflusso di sangue ai muscoli. La sensibilità e i processi trofici sono compromessi e i sintomi di intossicazione aumentano. Parallelamente, si sviluppa anche una patologia degli organi interni.

È importante notare che la sindrome da compressione prolungata può portare a paralisi e disabilità e pertanto richiede cure mediche urgenti. È necessario rimuovere il gonfiore il prima possibile, normalizzare la nutrizione e la circolazione sanguigna nei tessuti e quindi eliminare i sintomi di intossicazione.

Trattamento Sindrome compartimentale

Il trattamento eziologico della sindrome compartimentale è il più efficace. Ciò implica che, innanzitutto, sia necessario eliminare la causa che causa la compressione e l'aumento della pressione cavitaria. È necessario ripristinare la circolazione sanguigna alterata il più rapidamente possibile e normalizzare la conduttività del tessuto muscolare. A tal fine, massaggiare la zona interessata con movimenti rapidi e leggeri. Eseguire questi movimenti inizialmente con leggeri movimenti superficiali, scuotendo. I movimenti profondi possono essere pericolosi, poiché possono compromettere l'integrità dei vasi danneggiati. Rimuovere tutte le bende, dissezionare il gesso se necessario, rimuovere o allentare i dispositivi di trazione scheletrica. L'arto viene posizionato a livello del cuore. Per normalizzare i processi metabolici e la circolazione sanguigna.

Una volta ripristinata la circolazione sanguigna, vengono applicati rimedi che manterranno il livello ottimale di nutrizione dei tessuti danneggiati. È importante garantire una normale circolazione sanguigna, che consentirà la tempestiva rimozione di sottoprodotti e metaboliti dall'organismo, nonché il mantenimento di un livello ottimale di ossigeno e di una normale troficità. A tal fine, vengono utilizzati anticoagulanti e antispastici, che contribuiscono all'eliminazione dell'ipercoagulazione e dello spasmo vascolare. Inoltre, vengono prescritti farmaci che migliorano le proprietà reologiche del sangue. I più comuni sono il reosorbilact e la pentossifillina. In caso di dolore intenso, vengono utilizzati agenti anestetici. Inizialmente vengono prescritti analgesici narcotici. Di solito, la necessità di questi farmaci persiste per i primi 3 giorni dopo la lesione. Gradualmente, con la diminuzione della pressione, il dolore si attenua. È possibile passare ad analgesici non narcotici.

È obbligatorio utilizzare rimedi mirati ad alleviare l'edema, poiché questo continua ad aggravare la situazione interrompendo la circolazione sanguigna. Con l'aiuto di bicarbonato di sodio e altri rimedi, si esegue una terapia volta a eliminare l'acidosi.

Quasi sempre il trattamento inizia con metodi conservativi. E solo se inefficaci, si ricorre a metodi radicali.

Inoltre, vengono utilizzati farmaci, metodi fisioterapici, rimedi popolari, omeopatia e fitoterapia. In rari casi, si ricorre anche alla terapia vitaminica e alla terapia ormonale.

Potrebbe essere necessaria una terapia antibiotica o antivirale. È inoltre importante mantenere una dieta adeguata, un livello adeguato di attività fisica e seguire il regime alimentare giornaliero.

Farmaci

Quando si assume qualsiasi farmaco, è necessario osservare scrupolosamente le precauzioni. Ciò è particolarmente vero in caso di ipertensione. Come misura precauzionale di base, si dovrebbe considerare la necessità di consultare sempre un medico e seguire le sue raccomandazioni. È inoltre importante, prima di iniziare il trattamento, eliminare la causa che ha causato la sindrome compartimentale. Questa è una regola fondamentale, poiché senza di essa nessun rimedio sarà efficace e sussiste il rischio di complicazioni ed effetti collaterali. I principali effetti collaterali sono il peggioramento della condizione, l'aumento del dolore, la sua diffusione ad altre aree, lo sviluppo di gonfiore, la riduzione della sensibilità e l'acidosi. L'effetto collaterale più grave è il disordine trofico, la necrosi tissutale e la tossicosi.

I rimedi locali volti ad alleviare il dolore e l'infiammazione a livello locale funzionano piuttosto bene. Ad esempio, l'unguento alla condroitina viene utilizzato in caso di dolore intenso, con il rischio di sviluppare processi infettivi e infiammatori. Si può usare fino a 5-6 volte al giorno, a seconda dell'intensità della sindrome compartimentale e del grado della sua progressione. È importante notare che il ciclo di trattamento è in media di 10-15 giorni. Viene utilizzato in tutte le fasi del processo patologico, ma l'effetto maggiore si ottiene nel trattamento delle fasi iniziali, quando non si è ancora verificato un grave disturbo della circolazione sanguigna e del trofismo.

Per alleviare il dolore vengono prescritti diversi antidolorifici. Analgin è considerato il più efficace e sicuro. Si prescrive una compressa 2-3 volte al giorno. Il ciclo di trattamento dura dai 3 ai 7 giorni, a seconda della gravità della patologia, del grado di dolore e del gonfiore. È necessario usare cautela nei pazienti con tendenza al sanguinamento, poiché Analgin fluidifica fortemente il sangue. Non è indicato in associazione con anticoagulanti.

Spasmalgon è usato per alleviare spasmi, contratture muscolari e dolore. Assumere 1-2 compresse (50-100 mg) 3-4 volte al giorno. La durata della terapia varia da 7 giorni a un mese.

In caso di edema locale pronunciato, iperemia tissutale e compromissione della circolazione sanguigna locale, viene prescritta la menovazina. È disponibile sotto forma di gel, spray o unguento. La formulazione del farmaco è scelta dal medico. Ha un effetto analgesico e antinfiammatorio. Molti specialisti optano per uno spray, poiché viene spruzzato sulla superficie corporea nel punto in cui si nota la massima gravità della sindrome compartimentale. Dopo l'applicazione, attendere che lo spray venga assorbito, dopodiché è possibile applicare calore secco sulla superficie. Questo è il rimedio più pratico e può essere utilizzato in diverse situazioni. Viene utilizzato in caso di dolore crescente, così come in caso di attacchi gravi, se necessario. Inoltre, lo spray non richiede sfregamenti né una particolare preparazione del corpo. Il ciclo di trattamento può variare da 5 a 60 giorni.

Vitamine

Aiuta ad alleviare i sintomi dell'intossicazione, ad alleviare il dolore e a riportare il muscolo al tono ottimale. Per eliminare la sindrome compartimentale sono necessari almeno 60 mg al giorno di diverse vitamine del gruppo B: C - 1000 mg, A - 420 mg, E - 45 mg.

La vitamina C è particolarmente importante perché allevia il dolore, gli spasmi, l'intossicazione, gli effetti della rabdomiolisi e le intossicazioni gravi. È particolarmente necessaria durante la fase di recupero o nelle fasi gravi dello sviluppo della patologia.

Trattamento fisioterapico

Vengono utilizzati diversi metodi di trattamento fisioterapico. Consentono di migliorare il trofismo, normalizzare i processi metabolici, ripristinare la sensibilità e normalizzare la circolazione sanguigna. Sono particolarmente efficaci nei trattamenti complessi, così come nel periodo di recupero. I principali metodi di trattamento fisioterapico sono il trattamento con ultrasuoni, microcorrenti, onde di diverse lunghezze ed elettroforesi.

Queste procedure funzionano bene se alternate a sedute di massaggio e terapia manuale. Lo scopo principale di queste procedure dovrebbe essere quello di controllare il dolore, garantire il completo rilassamento delle zone tese del corpo, tonificare le zone atoniche e rilassate, aumentare la capacità dei muscoli di rispondere agli stimoli e alle sensazioni tattili. È importante ripristinare la sensibilità propriocettiva.

Si utilizza l'elettroforesi, con la quale i farmaci vengono iniettati direttamente nel tessuto danneggiato. La profondità della loro penetrazione è regolata da microcorrenti. Sono indicate crioprocedure e procedure termiche. Talvolta vengono utilizzate elettroprocedure. Importante è l'elettromiostimolazione, con la quale le microcorrenti aumentano l'attività elettrica dei muscoli scheletrici e lisci, normalizzando il potenziale elettrico e la reattività delle fibre muscolari.

L'agopuntura, nota anche come agopuntura, ha proprietà simili. Migliora significativamente la microcircolazione e normalizza i processi metabolici nei tessuti. Nessuna procedura sarà inefficace senza esercizi terapeutici, ginnastica attiva e passiva. Questi metodi consentono di raggiungere lo stato muscolare desiderato, fornire mobilità, nutrimento e normalizzare i processi metabolici nei tessuti circostanti, la circolazione sanguigna e l'innervazione.

Possono essere utilizzati anche altri trattamenti fisioterapici, a seconda della prescrizione del medico.

Trattamento popolare

- Ricetta n. 1.

L'unguento fatto in casa viene utilizzato per la lubrificazione e l'applicazione di frizioni nella zona in cui il dolore, il gonfiore o la ridotta sensibilità sono più pronunciati. Spesso questo unguento viene utilizzato durante il massaggio al posto dell'olio. L'effetto principale si ottiene grazie all'effetto riscaldante e stimolante.

Per preparare un unguento, è necessario preparare la base in anticipo. Può essere un normale beluga, venduto in farmacia. Si arricchisce aggiungendo componenti ausiliari: un po' di rosmarino ed eucalipto. Mescolare fino a ottenere un unguento omogeneo e omogeneo. Quindi lo si utilizza per applicazione esterna.

- Ricetta n. 2.

Applicare il balsamo: in una bottiglia da un litro di alcol versare lentamente la polvere di materiale vegetale macinato: cistoseira barbata, fucus vescicolare, iperico, corteccia di quercia, erba dell'uccello di montagna, fiori di lavanda. Versare il tutto in alcol e lasciare agire per almeno 3-4 giorni. Non superare i 50 grammi al giorno.

- Ricetta n. 3.

Nelle zone interessate si applicano spesso impacchi e lozioni. In questo caso, si utilizza la seguente composizione: 5-10 grammi di semi di grano saraceno, plaunus pinnae, cargazone comune, puntaspilli e ortica, versare in un litro di acqua bollente e coprire con un coperchio.

Trattamento a base di erbe

In ogni caso, la sindrome compartimentale è stata efficacemente eliminata dal trattamento con le erbe. Quindi, per alleviare la condizione caratterizzata da dolore e infiammazione intensi, la salvia è d'aiuto. Il decotto è il modo ottimale per utilizzarla. Il rapporto approssimativo è di 1:100 con acqua bollente, dove 1 parte di pianta e 100 parti di acqua.

Puoi alleviare il gonfiore con un decotto di camomilla. I fiori sono usati come materia prima medicinale. Prepara un decotto nella stessa concentrazione della salvia. Prendi 2-3 cucchiai di fiori per bicchiere di acqua bollente. Puoi berlo puro, aggiungendo miele (a piacere). Bevi l'intero volume in un giorno.

Lavanda - effetto lenitivo, è responsabile per alleviare le irritazioni e il dolore. Un cucchiaio di fiori versato in un bicchiere di acqua bollente. Si usa l'infuso, per la preparazione del quale fiori, foglie e radici di lavanda vengono versati in alcol, lasciato in infusione per 24 ore e bevuto un cucchiaio tre volte al giorno. Il decotto, invece, ne va bevuto un bicchiere al giorno. Il decotto può anche essere utilizzato per preparare lozioni, soprattutto in caso di dolore e gonfiore.

Trattamento chirurgico

I metodi di trattamento chirurgico vengono utilizzati solo se i metodi tradizionali non sono efficaci. Il metodo principale di trattamento chirurgico è la fasciotomia. L'obiettivo dell'operazione è ridurre la pressione intracavitaria.

Fasciotomia per sindrome compartimentale

Quando si parla di fasciotomia come metodo di trattamento chirurgico per la sindrome compartimentale, la prima cosa da considerare è l'anatomia normale. Ad esempio, normalmente il muscolo è diviso dalla fascia in segmenti separati. Nella sindrome compartimentale, si verifica un aumento della pressione nel muscolo. La fasciotomia mira a dissezionare la fascia. Pertanto, la superficie viene aumentata, di conseguenza si verifica una diminuzione della pressione. L'operazione viene eseguita in anestesia generale.

Prevenzione

La base della prevenzione è la prevenzione dell'aumento della pressione negli organi cavitari e nei muscoli. Per fare ciò, è necessario evitare traumi, danni alle ossa e alle strutture muscolari, processi infiammatori, ipotermia e correnti d'aria. Un importante mezzo di prevenzione è l'esercizio fisico regolare, uno stile di vita attivo, il rispetto delle norme igieniche, il lavoro e il riposo. È necessario sottoporsi a visite mediche regolari. Se vengono rilevati sintomi precoci, è necessario adottare misure terapeutiche il prima possibile. È inoltre importante seguire una dieta corretta, includendo nella dieta la quantità necessaria di vitamine e minerali.

Previsione

Identificando tempestivamente la causa della sindrome compartimentale e adottando il trattamento necessario, la prognosi sarà favorevole. Allo stesso tempo, è fondamentale seguire le raccomandazioni del medico. Se la diagnosi e il trattamento vengono ritardati, la prognosi può essere imprevedibile. In assenza di trattamento, la sindrome compartimentale spesso si conclude con disabilità e persino con la morte.