Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

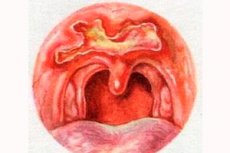

Sifilide della faringe

Ultima recensione: 05.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Se nella prima metà del XX secolo la sifilide faringea era estremamente rara, nell'ultimo decennio del secolo scorso e all'inizio del XXI secolo il numero di questa localizzazione della sifilide è in costante crescita, così come il numero complessivo delle forme genitali di questa malattia venerea.

A causa dell'ampia diversità morfologica dei tessuti che compongono la faringe, le sue lesioni in caso di sifilide si distinguono per una serie di caratteristiche non inerenti ad altre localizzazioni della malattia. Inoltre, numerosi saprofiti e microrganismi opportunisti vegetano nella cavità orale e nella faringe, modificando significativamente il quadro clinico classico della sifilide e spesso fungendo da fonte di infezione secondaria. Va inoltre notato che sia le manifestazioni primarie che quelle secondarie della sifilide presentano un tropismo specifico per le formazioni linfoadenoidee della faringe, in particolare per le tonsille palatine.

Causa della sifilide della faringe

L'agente eziologico della sifilide è il treponema pallido, che si presenta come un sottile filo a spirale lungo da 4 a 14 micron con piccoli riccioli uniformi. L'infezione si verifica durante il contatto ravvicinato tra una persona sana e una persona malata che al momento del contatto presenta una o l'altra forma infettiva di sifilide. I pazienti nelle fasi primaria e secondaria della sifilide sono i più contagiosi. Le manifestazioni della fase tardiva (terziaria) sono praticamente non contagiose a causa del numero insignificante di treponemi nelle lesioni.

Il periodo primario della sifilide è caratterizzato dalla comparsa di un sifiloma primario, localizzato principalmente sulle tonsille palatine, poi sul palato molle e sugli archi palatini. In rari casi, può manifestarsi nell'area dell'orifizio nasofaringeo della tuba uditiva come infezione introdotta durante la cateterizzazione; in casi estremamente rari, nella sifilide faringea, un sifiloma primario può essere riscontrato in due punti diversi della faringe. Spesso, il sifiloma primario rimane inosservato a causa di un'infezione secondaria. L'infezione più comune da sifilide faringea si verifica attraverso il bacio e il sesso orale. L'infezione attraverso un oggetto infetto (un bicchiere, un cucchiaio, uno spazzolino da denti, ecc.) si verifica estremamente raramente, ammesso che questa via di infezione sia possibile. Oltre alla via sessuale e domestica di infezione della sifilide, in rari casi esiste anche la via trasfusionale, quando l'infezione viene trasmessa tramite trasfusione di sangue infetto.

Il sifiloma duro si verifica nel periodo primario della sifilide 3-4 settimane dopo l'infezione nel sito di penetrazione del treponema pallido con la comparsa simultanea di linfoadenite regionale. Il sifiloma duro, o sifiloma primario, è una piccola erosione indolore (0,5-1 cm) o ulcera di forma rotonda o ovale, con bordi lisci e un denso infiltrato alla base, con una superficie liscia e lucida di colore rosso. Sono assenti fenomeni infiammatori lungo la sua circonferenza. Palpando i bordi dell'ulcera su entrambi i lati sotto le dita, si avverte una densità cartilaginea, tipica della sifilide primaria. Tuttavia, nella faringe, le manifestazioni della sifilide primaria hanno caratteristiche e possono manifestarsi in varie forme cliniche.

Lesioni della faringe nella sifilide congenita

Si distingue tra manifestazioni precoci e tardive.

I primi segni compaiono non più tardi di 5-6 mesi dopo la nascita del bambino e sono simili agli elementi patomorfologici che si verificano nel periodo secondario della sifilide acquisita. Inoltre, il neonato sviluppa rinite sifilitica persistente, lesioni pseudomembranose della mucosa faringea, simili a difterite, stigmi cutanei simili a pemfigo delle superfici palmari e plantari con desquamazione lamellare dell'epidermide, profonde fissurazioni nella zona labiale, che successivamente si trasformano in cicatrici radiali agli angoli della bocca, caratteristiche della sifilide congenita, e altri segni di sifilide congenita.

I segni tardivi compaiono nell'adolescenza o nella giovinezza. Si manifestano con i segni caratteristici delle lesioni faringee della sifilide terziaria, a cui si aggiungono lesioni sifilitiche congenite a carico di naso, orecchie, denti, occhi, organi interni, nonché vari tipi di disturbi funzionali dei sensi e del movimento.

Sintomi della sifilide della gola

La forma anginosa si manifesta come tonsillite acuta monolaterale prolungata, con aumento della temperatura corporea fino a 38 °C e dolore moderato alla gola durante la deglutizione. La tonsilla interessata è fortemente iperemica e ingrossata. Il sifiloma primario è solitamente nascosto dietro la piega triangolare o nella fossa sottotonsillare. Contemporaneamente si sviluppa una linfoadenite regionale.

La forma erosiva è caratterizzata dalla comparsa di un'erosione superficiale su una delle tonsille con bordi arrotondati a forma di creste, ricoperta di essudato grigiastro. Alla palpazione, si avverte una sensazione di densità cartilaginea del fondo dell'erosione, tipica della sifilide primaria.

La forma ulcerosa si manifesta con la comparsa di un'ulcera rotonda sulla superficie delle tonsille, il cui fondo è ricoperto da una pellicola grigiastra (difteroide sifilitico). Questa forma è caratterizzata da un aumento della temperatura corporea a 38 °C e oltre, grave disfagia, dolore alla gola spontaneo e deglutitorio, unilaterale, corrispondente al lato della lesione, otalgia, contrattura dell'articolazione temporo-mandibolare, salivazione. Nelle sue manifestazioni, questa forma è molto simile a un ascesso peritonsillare.

La forma pseudoflemmonica assomiglia al decorso clinico del flemmone peritonsillare, e questo spesso induce in errore l'otorinolaringoiatra. La puntura diagnostica del flemmone sospetto o la sua apertura di prova non portano a risultati, la temperatura corporea continua a rimanere elevata (39-40 °C), i segni oggettivi soggettivi e unilaterali del "flemmone" aumentano, e quindi si ricorre all'uso di dosi massicce di penicillina, che, naturalmente, nella sifilide migliora rapidamente le condizioni generali del paziente e porta a una visibile normalizzazione del processo infiammatorio nella gola. Infatti, in questo caso, se si parla di infezione sifilitica, si tratta solo di una guarigione apparente, mentre il processo specifico continua.

La forma gangrenosa si verifica con una superinfezione da microbiota di Fusospirillum. In questo caso, sulla superficie della tonsilla compaiono escrescenze di granulazione (molto rare) o si sviluppa una gangrena tonsillare: le condizioni del paziente peggiorano bruscamente, compaiono segni di uno stato settico generale, la temperatura corporea raggiunge i 39-40,5 °C, si verificano brividi e sudorazioni profuse, la tonsilla e i tessuti circostanti vanno incontro a decomposizione gangrenosa causata dalla simbiosi di anaerobi con aerobi opportunisti e treponema pallido. Una caratteristica del sifiloma sifilitico a localizzazione faringea è la sua lunga durata e l'assenza di effetto di qualsiasi trattamento sintomatico. Dopo 4-6 settimane, il sifiloma primario delle tonsille palatine va incontro a cicatrizzazione, ma il processo sifilitico continua per molti mesi sotto forma di roseola diffusa sulla mucosa e adenopatia generalizzata.

Tutte le manifestazioni faringee della sifilide primaria sopra menzionate sono accompagnate da una caratteristica linfoadenite regionale unilaterale: un brusco aumento di volume di un linfonodo con numerosi linfonodi più piccoli lungo la sua circonferenza, assenza di periadenite, aumento della densità e assenza di dolore dei linfonodi. Tutti gli altri linfonodi del collo vengono rapidamente coinvolti nel processo, il che darà l'impressione di una mononucleosi infettiva.

Diagnosi della sifilide della faringe

La diagnosi di sifilide faringea è rapida e semplice se il medico sospetta fin dall'inizio la presenza di un sifiloma duro nel paziente. Tuttavia, il polimorfismo delle manifestazioni sifilitiche nella faringe e la mancanza di esperienza nella diagnosi di sifilide ad oculus portano spesso a errori diagnostici, che possono includere diagnosi come angina volgare, angina difterica, angina di Vincent, ecc. Il sifiloma duro può essere confuso con l'amigdalite di Mure, l'ulcera tubercolare e l'entelioma tonsillare e molti altri processi ulcerativi e produttivi che si sviluppano nelle tonsille palatine. Il metodo più efficace per la diagnosi precoce di sifilide con sifiloma duro, ovunque si manifesti, è la microscopia elettronica del materiale patologico per rilevare il treonema pallido in situ, il che è particolarmente importante dato che le reazioni sierologiche note (ad esempio, Wasserman) diventano positive solo 3-4 settimane dopo la comparsa del sifiloma duro.

La fase secondaria della sifilide dura 3-4 anni e si verifica se la fase primaria è passata inosservata. Si osserva una generalizzazione del processo con danni alla pelle e alle mucose sotto forma di eruzioni cutanee caratteristiche (sifilide: roseola, papule, pustole contenenti treponemi pallidi), alterazioni delle condizioni generali dell'organismo (malessere, debolezza, febbre subfebbrile, mal di testa, ecc.), alterazioni del sangue (leucocitosi, anemia, aumento della VES, reazioni sierologiche positive); sono possibili danni agli organi interni e alle ossa.

Sulla mucosa orale, sul palato molle, sulle tonsille e soprattutto sulle arcate palatine, si formano sifilidi eritematose e papulari nettamente delimitate, su uno sfondo di mucosa sana, mentre la parete faringea posteriore rimane intatta. Assumeranno presto un colore bianco-biancastro a causa del gonfiore e della macerazione dell'epitelio e assomigliano a lievi ustioni della mucosa che si verificano a contatto con una soluzione concentrata di nitrato d'argento. Le papule sono circondate da un bordo rosso vivo. Nei fumatori o nelle persone con patologie dentali (carie, parodontite, stomatite cronica, ecc.), a causa della presenza di microbiota patogeno nel cavo orale, le papule si ulcerano rapidamente, diventano dolorose e possono trasformarsi in formazioni simili a condilomi. Le sifilidi secondarie della mucosa delle vie respiratorie superiori e dei genitali sono estremamente contagiose.

Nel periodo secondario della sifilide si distinguono le seguenti forme di lesioni faringee.

La forma eritematosa-opalescente della faringite sifilitica è caratterizzata da iperemia della mucosa della faringe, delle tonsille palatine e del margine libero degli archi palatini e del palato molle. L'enantema può essere di natura diffusa e intensa, come nella scarlattina, a volte interessa solo singole aree della mucosa o non è affatto evidente, causando solo mal di gola notturno, senza reazione termica. L'enantema sifilitico risultante non risponde ad alcun trattamento sintomatico, così come i mal di testa che non vengono alleviati dagli analgesici.

La forma ipertrofica interessa l'apparato linfoide della faringe e coinvolge completamente l'intero anello linfoadenoideo della faringe. Le tonsille linguali e palatine sono le più suscettibili al danno. Il danno all'apparato linfoide della faringe e della laringe causa lo sviluppo di una tosse incontrollabile e porta a disfonia (raucedine) e afonia. Contemporaneamente, si sviluppa un'adenopatia regionale con danno ai linfonodi sottomandibolari, cervicali, occipitali e pretracheali. Le alterazioni patologiche indicate persistono a lungo (a differenza dei banali processi infiammatori) e non rispondono agli effetti terapeutici convenzionali.

La diagnosi della sifilide faringea nel periodo secondario, effettuata solo sulla base di un quadro endoscopico, non è sempre un compito facile, poiché un gran numero di malattie del cavo orale e della faringe di natura aspecifica possono competere nel loro aspetto con lo stesso numero di forme atipiche orofaringee del secondo periodo della sifilide. Tali malattie, dalle quali è necessario differenziare le lesioni sifilitiche della faringe che si verificano nel secondo periodo della sifilide, possono includere l'angina volgare, l'angina a eziologia erpetica (virale), i processi aftosi bucofaringei, alcune malattie specifiche (non luetiche) della lingua (tubercolosi, forme complicate di lingua "a carta geografica", tumori maligni e reazioni infiammatorie banali), la stomatite aftosa, la leucoplachia, la stomatite indotta da farmaci, ecc. Un importante segno diagnostico delle lesioni sifilitiche della faringe è la manifestazione di una reazione infiammatoria solo lungo i margini degli archi palatini o del palato molle. La regola principale per la diagnosi di sifilide è l'esecuzione di reazioni sierologiche per tutte le malattie della mucosa del cavo orale e della faringe, indipendentemente dal loro aspetto apparentemente "favorevole".

Il periodo terziario della sifilide si sviluppa dopo 3-4 anni (raramente dopo 10-25 anni) nei pazienti che non hanno ricevuto un trattamento adeguato durante il periodo secondario. Questo periodo è caratterizzato da lesioni della pelle, delle mucose, degli organi interni (sifilide viscerale, che si manifesta più spesso con aortite sifilitica), delle ossa e del sistema nervoso - neurosifilide (meningite sifilitica, tabe dorsale, paralisi progressiva, ecc.). Un elemento morfologico tipico di questo periodo della sifilide è la comparsa sulla pelle, sulle mucose e su altri tessuti di piccole formazioni dense (tubercoli) o di grandi dimensioni (gomme), soggette a decomposizione e ulcerazione. Il periodo terziario della sifilide della faringe può manifestarsi in tre forme cliniche e patomorfologiche: gommosa classica, sifilomatosa diffusa e ulcerativo-serpeptiforme precoce.

La forma gommosa attraversa 4 fasi:

- lo stadio di formazione di una sifilide densa, indolore, ben differenziata alla palpazione e non fusa con i tessuti circostanti, delle dimensioni di un seme di pisello rispetto a una noce;

- la fase di ammorbidimento, durante la quale, nel corso di 2-3 settimane o diversi mesi, si forma una zona di necrosi al centro della sifilide (gomma), creando una sensazione di fluttuazione;

- lo stadio di ulcerazione della gomma e la rottura del suo contenuto verso l'esterno; l'ulcera è una cavità rotonda e profonda con bordi ripidi, fondo irregolare, ricoperta di resti di tessuto decomposto;

- fase di cicatrizzazione attraverso la formazione di tessuto di granulazione.

La gomma può essere localizzata sulla parete posteriore della faringe, sulle tonsille, sul palato molle, lasciando un difetto tissutale.

La gomma del palato molle ha la forma di un emisfero, si ulcera rapidamente e lascia una perforazione arrotondata del palato molle alla base dell'ugola, spesso distruggendola. In questo caso, si verificano la fonazione nasale e l'ingresso di cibo liquido nel naso. La gomma del palato duro si sviluppa più lentamente e porta alla distruzione delle ossa palatine, lasciando un ampio passaggio nella cavità nasale. La lesione delle tonsille palatine porta alla loro totale distruzione con cattura dei tessuti circostanti e successiva significativa deformazione cicatriziale della faringe. Nel periodo terziario, l'adenopatia specifica è assente, ma la presenza di linfoadenite regionale indica un'infezione secondaria delle aree interessate della faringe.

La gomma del palato duro e molle si riscontra più spesso sotto forma di infiltrato diffuso, meno frequentemente di tumore gommoso limitato. Il processo di formazione dell'infiltrato gommoso inizia in modo inosservato e indolore con l'ispessimento e la compattazione del palato molle, che perde mobilità, diventa rigido e non risponde con il movimento tipico alla pronuncia del suono "L". L'infiltrato assume una colorazione rosso-bluastra e si distingue nettamente dallo sfondo della mucosa rimanente inalterata. Successivamente, la gomma del palato molle si disintegra rapidamente con la formazione di ulcere e perforazioni profonde e nettamente definite. Il danno alle ossa del palato duro si manifesta sotto forma di osteoperiostite sifilitica diffusa o limitata, che porta a necrosi e fusione del tessuto osseo e perforazione del palato. Alterazioni distruttive del palato molle e duro portano a una serie di disturbi funzionali, tra cui principalmente disturbi della deglutizione, fonazione nasale e compromissione della funzione di blocco del palato molle.

In assenza di un trattamento tempestivo, si verifica un'ulteriore distruzione dei tessuti molli e delle formazioni ossee della faringe: distruzione totale del fondo della cavità nasale, delle tonsille palatine, degli archi palatini, della radice della lingua, ecc. La cattura di grandi vasi da parte del processo necrotico (ad esempio, l'arteria linguale, la carotide interna ed esterna, le arterie palatine ascendenti, nonché l'arteria tonsillare) porta a un'emorragia nefrosica, spesso fatale.

Dopo la guarigione delle lesioni gommose-ulcerative, si formano cicatrici dense e aderenze in varie direzioni tra le pareti della faringe, della faringe e del palato molle, che spesso portano alla stenosi faringea o alla sua completa atresia, con conseguenti gravi disturbi funzionali che richiedono ulteriori interventi di chirurgia plastica. Le cicatrici derivanti da ulcere profonde che si formano sulla parete posteriore della faringe hanno una caratteristica forma a stella e sono la causa dello sviluppo di una grave faringite atrofica. La fusione del palato molle con la parete posteriore della faringe porta alla separazione parziale o completa dell'orofaringe dal rinofaringe, con conseguente compromissione della respirazione nasale, della deglutizione e disfonia con suono nasale chiuso. La comparsa di cicatrici nell'area dell'orifizio nasofaringeo della tuba uditiva causa una disfunzione della sua funzione e conseguenti disturbi dell'udito.

La forma sifilitica diffusa è la forma più comune di lesioni faringee nel periodo terziario della sifilide. È caratterizzata da lesioni multiple della faringe, che si trovano in vari stadi di sviluppo, e successivi processi cicatriziali multipli. Nello stadio iniziale, questa forma può essere confusa con la faringite ipertrofica granulomatosa o malattia di Isambert, osservata nei pazienti con forme avanzate di tubercolosi laringea. Questa forma si manifesta con aumento della temperatura corporea e linfoadenite regionale. Un'ulcera sifilitica più estesa può essere confusa con un carcinoma faringeo, in cui si osservano metastasi precoci ai linfonodi cervicali.

La forma precoce di sifilide della faringe (Syphylis tubero-ulcerosa serpiginosa) si verifica molto raramente ed è caratterizzata dalla comparsa contemporanea di sifilide, caratteristica della sifilide secondaria e terziaria, nel qual caso si manifesta un'ulcera estesa, strisciante e superficiale, localizzata principalmente lungo il bordo dell'ugola e del palato molle.

Tutte le forme di sifilide faringea sopra menzionate lasciano dietro di sé estese alterazioni cicatriziali, che comportano marcate compromissioni funzionali sia per quanto riguarda l'atto della deglutizione sia per quanto riguarda la formazione della voce e della parola.

Cosa c'è da esaminare?

Come esaminare?

Quali test sono necessari?

Chi contattare?

Trattamento della sifilide della gola

Il trattamento della sifilide della faringe viene effettuato in combinazione con il trattamento specifico generale nel reparto di dermatovenereologia utilizzando metodi speciali in conformità con le istruzioni approvate dal Ministero della Salute dell'Ucraina.

Prognosi della sifilide della faringe

La prognosi per le forme fresche di sifilide e il trattamento tempestivo sono favorevoli per tutta la vita, ma le conseguenze su molte funzioni vitali, in particolare sul sistema nervoso e sugli organi interni, il cui danno è determinato direttamente dall'infezione sifilitica, possono portare a una grave disabilità dei pazienti e alla loro morte prematura.

[

[