Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Puntura pericardica, pericardiocentesi: tecniche, complicanze

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La cardiochirurgia è una branca della medicina che permette di regolare il funzionamento del cuore mediante interventi chirurgici. Comprende numerosi interventi chirurgici cardiaci. Alcuni di essi sono considerati piuttosto traumatici e vengono eseguiti a scopo terapeutico per indicazioni acute. Esistono però anche interventi chirurgici cardiaci come la puntura pericardica, che non richiede l'apertura dello sterno e la penetrazione nella cavità cardiaca. Questo mini-intervento, piuttosto informativo, può essere eseguito sia a scopo terapeutico che diagnostico. E, nonostante l'apparente semplicità di esecuzione, può persino salvare la vita.

Indicazioni per la procedura

La pericardiocentesi è un intervento chirurgico che prevede la rimozione dell'essudato dal sacco pericardico. È importante comprendere che una certa quantità di liquido è costantemente presente nella cavità pericardica, ma si tratta di un fenomeno fisiologico che non ha effetti negativi sul cuore. I problemi sorgono se si accumula più liquido del solito.

L'operazione di espulsione del liquido dal sacco pericardico viene eseguita solo se gli esami diagnostici preliminari confermano la presenza di versamento. La presenza di una grande quantità di essudato può essere osservata durante un processo infiammatorio del pericardio (pericardite), che a sua volta può essere essudativo o purulento in caso di infezione batterica. In una patologia come l'emopericardio, nell'essudato è presente un numero significativo di globuli rossi e il liquido espulso è di colore rosso.

Ma la pericardite non si verifica nemmeno da sola. Il versamento nella cavità pericardica può essere provocato sia da patologie cardiache, come l'infarto del miocardio, sia da malattie non correlate al sistema cardiovascolare. Tali patologie includono: insufficienza renale, artrite reumatoide, tubercolosi, collagenosi, uremia. I medici talvolta osservano una situazione simile in patologie autoimmuni e oncologiche. Inoltre, la presenza di essudato purulento nel pericardio può essere associata alla presenza di un'infezione batterica nel corpo del paziente.

Alcuni lettori potrebbero porsi una domanda legittima: perché pompare liquido dal pericardio se la sua presenza è considerata un fenomeno fisiologicamente condizionato? Una piccola quantità di liquido non può interferire con il lavoro del cuore, ma se il suo volume aumenta rapidamente, creando pressione sull'organo vitale, diventa più difficile per quest'ultimo svolgere le sue funzioni e si sviluppa il tamponamento cardiaco.

Il tamponamento cardiaco è una condizione di shock cardiogeno che si verifica quando la pressione nella cavità pericardica supera la pressione sanguigna nell'atrio destro e, durante la diastole, nel ventricolo. Il cuore viene compresso e non è in grado di fornire un flusso sanguigno adeguato. Ciò porta a un evidente compromissione circolatoria.

Se il versamento pericardico si sviluppa lentamente, una grande quantità di essudato si accumula gradualmente nel sacco pericardico, il che può provocare nuovamente un tamponamento cardiaco. In questo caso, l'eccessiva compressione del cuore da parte di un grande volume di liquido può portare a una riduzione critica del flusso sanguigno, che richiede un intervento immediato per salvare la vita del paziente.

In tutti i casi sopra menzionati, la puntura pericardica viene eseguita per prevenire (programmata) o trattare (in urgenza) il tamponamento cardiaco. Questa procedura ha anche un elevato valore diagnostico, quindi può essere prescritta per identificare la natura dell'essudato in caso di sospetta pericardite, che, come già sappiamo, può presentarsi in diverse forme.

Preparazione

Per quanto semplice possa sembrare la procedura di pompaggio del liquido fuori dalla cavità pericardica, questa può essere eseguita solo dopo un approfondito esame diagnostico del cuore, che includa:

- Esame fisico da parte di un cardiologo (studio dell'anamnesi e dei disturbi del paziente, auscultazione dei suoni e dei soffi cardiaci, percussione dei bordi, misurazione della pressione sanguigna e del polso).

- Eseguire un esame del sangue che consente di identificare il processo infiammatorio nell'organismo e di determinare la velocità di coagulazione del sangue.

- Esecuzione di un elettrocardiogramma. In caso di versamento pericardico alterato, saranno visibili sull'elettrocardiogramma alcuni cambiamenti: segni di tachicardia sinusale, una variazione dell'altezza dell'onda R, che indica uno spostamento del cuore all'interno del sacco pericardico, e una bassa tensione dovuta a una diminuzione della corrente elettrica dopo il passaggio attraverso il liquido accumulato nel pericardio o nella pleura.

- Inoltre, è possibile misurare la pressione venosa centrale, che risulta elevata in caso di pericardite con abbondante versamento.

- Viene richiesta una radiografia del torace. La radiografia mostrerà chiaramente una silhouette cardiaca ingrandita e arrotondata e una vena cava caudale dilatata.

- Ecocardiografia. Viene eseguita il giorno prima dell'intervento e aiuta a chiarire la causa del versamento alterato, ad esempio la presenza di una neoplasia maligna o una rottura della parete dell'atrio sinistro.

Solo dopo la conferma della diagnosi di pericardite o la rilevazione di un accumulo di essudato nella cavità pericardica, viene prescritto un intervento chirurgico d'urgenza o programmato per prelevare liquido dal sacco pericardico al fine di studiarlo o alleviare il carico di lavoro del cuore. I risultati degli esami strumentali consentono al medico di definire i punti previsti per la puntura pericardica e di determinare le modalità operative effettive dell'intervento.

Durante la visita medica e il colloquio con il medico curante, è necessario informarlo di tutti i farmaci che si stanno assumendo, in particolare quelli che possono ridurre la coagulazione del sangue (acido acetilsalicilico e altri anticoagulanti, alcuni farmaci antinfiammatori). Di solito, i medici vietano l'assunzione di tali farmaci per una settimana prima dell'intervento.

In caso di diabete è necessario consultare un medico prima di effettuare la puntura pericardica per valutare l'assunzione di farmaci ipoglicemizzanti.

Questo per quanto riguarda i farmaci, ora parliamo di alimentazione. L'operazione dovrebbe essere eseguita a stomaco vuoto, quindi il consumo di cibo e persino di acqua dovrà essere limitato in anticipo, cosa di cui il medico vi informerà nella fase di preparazione all'intervento chirurgico.

Già prima dell'operazione, il personale medico deve preparare tutti i farmaci necessari per questa procedura:

- antisettici per il trattamento della pelle nella zona della puntura (iodio, clorexidina, alcol),

- antibiotici da somministrare nella cavità pericardica dopo la rimozione dell'essudato purulento (in caso di pericardite purulenta),

- anestetici per anestesia iniettiva locale (solitamente lidocaina 1-2% o novocaina 0,5%),

- sedativi per somministrazione endovenosa (fentanil, midazolam, ecc.).

La puntura pericardica viene eseguita in una sala appositamente attrezzata (sala operatoria, sala di manipolazione), che deve essere dotata di tutti gli strumenti e i materiali necessari:

- Un tavolo appositamente preparato sul quale troverete tutti i farmaci necessari, un bisturi, un filo chirurgico, siringhe con aghi per la somministrazione dell'anestesia e pericardiocentesi (siringa da 20 cc con ago lungo 10-15 cm e dal diametro di circa 1,5 mm).

- Materiali di consumo sterili e puliti: asciugamani, tovaglioli, tamponi di garza, guanti, camici.

- Un dilatatore, pinze sterili, un tubo per il drenaggio dell'essudato (se il volume del liquido è elevato e verrà drenato naturalmente), una sacca di drenaggio con adattatori, un catetere di grandi dimensioni, una guida metallica a forma di "J".

- Apparecchiature speciali per il monitoraggio delle condizioni del paziente (elettrocardiografo).

L'ambulatorio deve essere pronto ad effettuare misure di rianimazione d'urgenza, dopotutto l'operazione viene eseguita al cuore e le complicazioni sono sempre possibili.

Tecnica puntura del pericardio

Una volta completata la fase preparatoria della procedura, inizia l'operazione vera e propria. Il paziente viene posizionato sul tavolo operatorio in posizione semi-sdraiata sulla schiena, ovvero con la parte superiore del corpo sollevata di 30-35 gradi rispetto al piano. Questo è necessario affinché il liquido accumulato durante le manipolazioni si depositi nella parte inferiore della cavità pericardica. La puntura pericardica può essere eseguita anche in posizione seduta, ma questa è meno pratica.

Se il paziente è visibilmente nervoso, gli vengono somministrati sedativi, il più delle volte attraverso un catetere venoso. L'operazione viene eseguita in anestesia locale e il paziente è cosciente per tutto il tempo, il che significa che può vedere cosa gli sta succedendo e reagire in modo inadeguato.

Successivamente, la pelle nella zona della puntura (parte inferiore del torace e costole sul lato sinistro) viene disinfettata con un antisettico. Il resto del corpo viene coperto con lino pulito. Il sito di inserimento dell'ago (cute e strato sottocutaneo) viene iniettato con un anestetico.

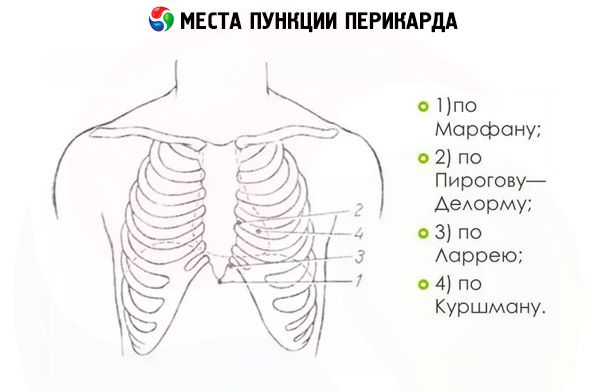

L'operazione può essere eseguita in diversi modi. Differiscono nel punto di inserimento dell'ago e nel suo movimento fino al raggiungimento della parete pericardica. Ad esempio, secondo il metodo Pirogov-Karavaev, l'ago viene inserito nell'area del quarto spazio intercostale sinistro. I punti di puntura pericardica si trovano a 2 cm di distanza dallo sterno.

Secondo il metodo Delorme-Mignon, la puntura deve essere localizzata lungo il bordo sinistro dello sterno, tra la quinta e la sesta costola, mentre i punti di puntura pericardica, secondo il metodo Shaposhnikov, devono essere localizzati vicino al bordo destro dello sterno, tra la terza e la quarta costola.

I metodi più comuni, grazie al loro basso traumatismo, sono i metodi di Larrey e di Marfan. Utilizzandoli, il rischio di danni alla pleura, al cuore, ai polmoni o allo stomaco è minimo.

La puntura pericardica di Larrey prevede la puntura della cute in prossimità del processo xifoideo sul lato sinistro, dove si uniscono le cartilagini della settima costa (parte inferiore del processo xifoideo). Inizialmente, l'ago viene inserito perpendicolarmente alla superficie corporea per 1,5-2 cm, quindi cambia bruscamente direzione e si porta parallelo al piano di appoggio del paziente. Dopo 2-4 cm, l'ago si appoggia contro la parete pericardica, la cui puntura viene eseguita con notevole sforzo.

Successivamente, si avverte la sensazione dell'ago che si muove nello spazio vuoto (non c'è praticamente alcuna resistenza). Ciò significa che è penetrato nella cavità pericardica. Tirando lo stantuffo della siringa verso di sé, è possibile vedere il liquido che vi entra. Una siringa da 10-20 cc è sufficiente per la raccolta diagnostica dell'essudato o per l'aspirazione di una piccola quantità di liquido.

La puntura deve essere eseguita molto lentamente. Il movimento dell'ago all'interno del corpo è accompagnato dall'introduzione di anestetico ogni 1-2 mm. Quando l'ago della siringa ha raggiunto la cavità pericardica, viene iniettata una piccola dose di anestetico, dopodiché inizia l'aspirazione (espulsione dell'essudato).

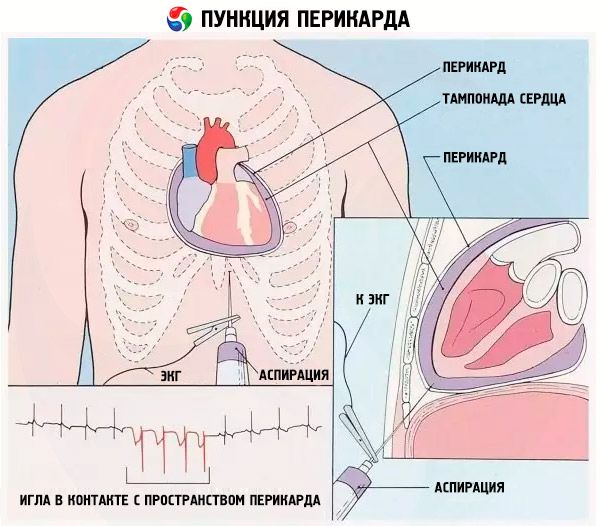

Il movimento dell'ago viene monitorato tramite uno speciale elettrodo applicato ad esso. Tuttavia, i medici preferiscono affidarsi alla propria sensibilità ed esperienza, perché il passaggio dell'ago attraverso la parete pericardica non passa inosservato.

Se si avverte una contrazione ritmica della siringa, l'ago potrebbe essere appoggiato al cuore. In questo caso, si tira leggermente indietro la siringa e si preme la siringa più vicino allo sterno. Dopodiché, si può iniziare con calma a rimuovere il versamento dal pericardio.

Se la puntura pericardica viene eseguita a scopo terapeutico quando si sospetta una pericardite purulenta, dopo aver pompato fuori il versamento, la cavità pericardica viene trattata con un antisettico in un volume non superiore alla quantità di essudato pompato e quindi vengono introdotti ossigeno e un antibiotico efficace.

La puntura pericardica in fase di emergenza può essere eseguita in condizioni di elevata produzione di essudato, che può rappresentare un pericolo per la vita del paziente. In questo caso, una sola siringa non è sufficiente. Dopo aver rimosso l'ago dal corpo, viene lasciata una guida al suo interno, viene inserito un dilatatore nel foro di iniezione e lungo la guida viene inserito un catetere con morsetti, a cui viene collegato un sistema di drenaggio. Grazie a questa soluzione, il liquido viene successivamente drenato dalla cavità pericardica.

Al termine dell'operazione, il catetere viene fissato saldamente al corpo del paziente e lasciato in sede per un certo periodo di tempo, durante il quale il paziente sarà ricoverato in una struttura medica sotto la supervisione di un medico. Se il liquido viene aspirato con una siringa, al termine della procedura, dopo aver rimosso l'ago dal corpo, il sito di puntura viene premuto brevemente e sigillato con colla medicale.

La puntura pericardica di Marfan viene eseguita in modo simile. Solo che l'ago pericardiocentesi viene inserito obliquamente sotto l'apice del processo xifoideo e si muove verso la parte posteriore dello sterno. Quando l'ago si appoggia al lembo pericardico, la siringa viene leggermente allontanata dalla pelle e la parete dell'organo viene perforata.

La durata della procedura di drenaggio del liquido dal sacco pericardico può variare da 20 minuti a 1 ora. L'essudato viene espulso gradualmente, dando al cuore la possibilità di abituarsi alle variazioni di pressione dall'esterno e dall'interno. La profondità di penetrazione dipende in gran parte dalla costituzione del paziente. Per le persone magre, questa varia da 5 a 7 cm, mentre per le persone in sovrappeso, a seconda dello spessore dello strato di grasso sottocutaneo, può raggiungere i 9-12 cm.

Controindicazioni alla procedura

Nonostante la puntura pericardica sia un intervento chirurgico serio e potenzialmente pericoloso, viene eseguito a qualsiasi età. Il periodo neonatale non fa eccezione, se non esistono altri modi per ripristinare il flusso coronarico in un neonato il cui pericardio sta accumulando liquido.

Non ci sono limiti di età per l'operazione. Per quanto riguarda le restrizioni di salute, non ci sono controindicazioni assolute. Se possibile, si dovrebbe cercare di evitare tale intervento in caso di scarsa coagulazione del sangue (coagulopatia), dissezione aortica centrale, bassa conta piastrinica. Tuttavia, se esiste il rischio di gravi disturbi circolatori, i medici ricorrono comunque alla puntura.

La puntura pericardica non viene eseguita a meno che la patologia non sia accompagnata da un abbondante versamento o da un rapido riempimento del pericardio con essudato secreto. La puntura non deve essere eseguita anche in caso di elevato rischio di tamponamento cardiaco dopo la procedura.

Esistono alcune situazioni che richiedono particolare attenzione durante l'esecuzione di una puntura. Rimuovere con molta attenzione l'essudato batterico dalla cavità pericardica in caso di pericardite purulenta, in caso di versamento associato a patologie oncologiche, nel trattamento dell'emopericardio che si sviluppa a seguito di lesioni o traumi al torace e al cuore. Sono possibili complicazioni durante l'intervento chirurgico e nei pazienti con trombocitopenia (a causa di una bassa concentrazione di piastrine, scarsa coagulazione del sangue, che può portare a sanguinamento durante le manipolazioni chirurgiche), così come in coloro che, secondo le indicazioni, hanno assunto anticoagulanti (farmaci che fluidificano il sangue e ne rallentano la coagulazione) poco prima dell'intervento.

Conseguenze dopo la procedura

La puntura pericardica è una procedura di chirurgia cardiaca che, come qualsiasi altro intervento chirurgico al cuore, presenta alcuni rischi. La mancanza di professionalità del chirurgo, l'ignoranza della tecnica chirurgica e la violazione della sterilità degli strumenti utilizzati possono causare alterazioni della funzionalità non solo del cuore, ma anche di polmoni, pleura, fegato e stomaco.

Poiché tutte le manipolazioni vengono eseguite utilizzando un ago affilato, che può danneggiare gli organi circostanti durante il movimento, è importante non solo che il chirurgo sia cauto, ma anche che conosca i percorsi attraverso i quali l'ago può facilmente penetrare nella cavità pericardica. Dopotutto, l'operazione viene eseguita quasi alla cieca. L'unico modo per controllare la situazione è monitorarla tramite ECG ed ecografi.

Il medico deve cercare non solo di seguire scrupolosamente la tecnica, ma anche di essere estremamente cauto. Cercando di forzare l'attraversamento della parete pericardica, si rischia di esagerare e di spingere l'ago nella membrana cardiaca, danneggiandola. Questo non dovrebbe essere permesso. Dopo aver percepito la pulsazione cardiaca attraverso la contrazione della siringa, è necessario ritirare immediatamente l'ago, lasciandolo entrare leggermente obliquamente nella cavità essudata.

Prima dell'intervento, è obbligatorio un esame approfondito dei margini cardiaci e del suo funzionamento. La puntura deve essere eseguita nel punto in cui si verifica un notevole accumulo di essudato; durante l'aspirazione, il resto del liquido intracavitario verrà aspirato in quella sede.

È importante adottare un approccio responsabile nella scelta del metodo di puntura del pericardio. Sebbene il metodo di Larrey sia preferibile nella maggior parte dei casi, in caso di deformazioni toraciche, fegato notevolmente ingrossato e pericardite incapsulata, vale la pena considerare altri metodi di puntura pericardica che non comportino conseguenze spiacevoli, come danni agli organi vitali causati dall'ago o rimozione incompleta dell'essudato.

Se l'operazione viene eseguita secondo tutti i requisiti da un chirurgo esperto, l'unica conseguenza di tale procedura sarà la normalizzazione del cuore grazie alla diminuzione della pressione del liquido pericardico su di esso e la possibilità di un ulteriore trattamento efficace della patologia esistente.

Complicazioni dopo la procedura

In linea di principio, tutte le possibili complicazioni che si sviluppano nei giorni successivi all'intervento hanno origine durante la procedura. Ad esempio, danni al miocardio cardiaco o alle grandi arterie coronarie possono portare ad arresto cardiaco, che richiede un intervento urgente da parte dei rianimatori e un trattamento adeguato in futuro.

Nella maggior parte dei casi, l'ago danneggia la camera ventricolare destra, provocando, se non l'arresto cardiaco, un'aritmia ventricolare. Possono verificarsi anche disturbi del ritmo cardiaco durante il movimento del conduttore, che vengono visualizzati sul monitor cardiaco. In questo caso, i medici hanno a che fare con un'aritmia atriale, che richiede un'immediata stabilizzazione della condizione (ad esempio, con la somministrazione di farmaci antiaritmici).

Un ago affilato in mani poco attente può danneggiare la pleura o i polmoni durante il percorso, causando così uno pneumotorace. Si può osservare un accumulo di liquido nella cavità pleurica, che richiederà identiche misure di drenaggio (pompaggio del liquido) in quest'area.

Talvolta, durante l'aspirazione del liquido, si riscontra una colorazione rossa. Potrebbe trattarsi di essudato presente nell'emopericardio o di sangue a seguito di un danno ai vasi epicardici causato dall'ago. È fondamentale determinare la natura del liquido aspirato il prima possibile. In caso di danno ai vasi, il sangue presente nell'essudato continua a coagulare rapidamente se conservato in un contenitore pulito, mentre l'essudato emorragico perde questa capacità già nella cavità pericardica.

Anche altri organi vitali possono essere punti dall'ago: il fegato, lo stomaco e alcuni altri organi addominali, il che rappresenta una complicazione molto pericolosa che può provocare emorragie interne o peritonite, richiedendo misure urgenti per salvare la vita del paziente.

Forse non così pericoloso, ma comunque una conseguenza spiacevole dopo la procedura di puntura pericardica è l'infezione della ferita o l'infezione che penetra nel sacco pericardico, che porta allo sviluppo di processi infiammatori nell'organismo e talvolta può persino causare un'infezione del sangue.

Le possibili complicazioni possono essere evitate se si rispetta rigorosamente il metodo di trattamento (o di diagnosi) della puntura, si eseguono tutti i test diagnostici necessari, si agisce con sicurezza ma attenzione, senza fretta, confusione e movimenti bruschi e si osservano i requisiti di assoluta sterilità durante l'operazione.

[ 22 ]

[ 22 ]

Cura dopo la procedura

Anche se a prima vista l'operazione sembra aver avuto successo, non si può escludere la possibilità di danni nascosti, che si ripercuoterebbero in seguito con gravi conseguenze, sia per il paziente che per il medico che ha eseguito l'intervento. Per escludere tali situazioni e, se necessario, per fornire assistenza tempestiva al paziente, è obbligatorio un esame radiografico dopo la procedura.

Il paziente può rimanere in ospedale per diversi giorni o addirittura settimane dopo la procedura. Se si è trattato di una procedura diagnostica conclusasi senza complicazioni, il paziente può lasciare l'ospedale il giorno successivo.

In caso di complicazioni, così come in caso di posizionamento di un catetere che drena il liquido anche dopo l'intervento, il paziente verrà dimesso solo dopo che le sue condizioni si saranno stabilizzate e non sarà più necessario alcun drenaggio. Anche in questo caso, i medici esperti preferiscono procedere con cautela, eseguendo un ECG, una TAC o una risonanza magnetica. Anche la tomografia è indicata per identificare neoplasie sulle pareti del pericardio e valutarne lo spessore.

Durante la fase di recupero dopo la puntura pericardica, il paziente è sotto la supervisione del medico curante e del personale medico junior, che misurano regolarmente il polso, la pressione sanguigna e monitorano le caratteristiche respiratorie del paziente per individuare tempestivamente eventuali anomalie non rilevate tramite radiografia.

Anche dopo aver lasciato la clinica, su insistenza del medico curante, il paziente dovrà attenersi a determinate misure preventive per prevenire le complicazioni. Tra queste, la revisione della dieta e del regime nutrizionale, l'abbandono delle cattive abitudini e lo sviluppo della capacità di rispondere razionalmente alle situazioni stressanti.

Se la puntura pericardica viene eseguita a scopo terapeutico, il paziente può rimanere in clinica fino al completamento di tutte le procedure di trattamento, che possono essere eseguite solo in ambito ospedaliero. L'esecuzione di un mini-intervento a scopo diagnostico fornirà al medico indicazioni per il trattamento successivo del paziente, che può essere eseguito sia in ambito ospedaliero che a domicilio, a seconda della diagnosi e delle condizioni del paziente.