Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Sindrome nefrosica acuta e cronica

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Se i reni del paziente sono interessati e compare edema, e la diagnosi rileva la presenza di proteinuria, disturbi elettrolitici, del metabolismo proteico e lipidico, il medico può diagnosticare la "sindrome nefrosica", termine utilizzato in medicina da circa 70 anni. In precedenza, la malattia era chiamata nefrosi o nefrosi lipoidea.

La sindrome nefrosica si sviluppa spesso a seguito di processi infiammatori nei reni, nonché sullo sfondo di altre patologie complesse, tra cui quelle di natura autoimmune.

Definizione di sindrome nefrosica: che cos'è?

La malattia che stiamo considerando è un complesso di sintomi, una condizione patologica in cui si verifica una significativa escrezione giornaliera di proteine con le urine (oltre 3,5 g/1,73 m²). La patologia è inoltre caratterizzata da ipoalbuminuria, lipiduria, iperlipidemia ed edema.

Nelle persone sane, l'escrezione fisiologica giornaliera di proteine attraverso i reni è inferiore a 150 mg (solitamente circa 50 mg). Tali proteine sono rappresentate da albumine plasmatiche, sostanze enzimatiche e ormonali, immunoglobuline e glicoproteine renali.

Nella patologia nefrosica si riscontrano disturbi quali ipoalbuminuria, disproteinemia, iperlipidemia, lipiduria, nonché edemi pronunciati sul viso, nelle cavità e in tutto il corpo.

La sindrome nefrosica si divide in primaria e secondaria, a seconda dell'eziologia della malattia. Si parla di tipo primario se si sviluppa in concomitanza con altre patologie renali. Il tipo secondario viene diagnosticato un po' meno frequentemente: il suo sviluppo è associato all'"intervento" di altre patologie (collagenosi, reumatismi, vasculite emorragica, processi infiammatori purulenti cronici, infezioni, tumori, allergie, ecc.).

Epidemiologia

Le cause sindrome nefrosica

Le cause della sindrome nefrosica sono varie, ma il più delle volte la malattia si sviluppa come conseguenza di una glomerulonefrite, acuta o cronica. Le statistiche indicano che le complicanze della glomerulonefrite si verificano in circa il 75% dei casi.

Altri fattori comuni includono:

- amiloidosi primaria;

- ipernefroma;

- nefropatia in gravidanza.

La sindrome nefrosica secondaria si sviluppa sullo sfondo di:

- diabete mellito;

- patologie infettive (come malaria, sifilide, tubercolosi);

- malattie autoimmuni (lupus eritematoso sistemico, sclerodermia sistemica, artrite reumatoide);

- processi allergici;

- periarterite;

- endocardite settica;

- vasculite emorragica;

- linfogranulomatosi;

- grave intossicazione;

- processi maligni;

- complicanze trombotiche a carico delle vene renali, della vena cava inferiore;

- cicli frequenti e lunghi di trattamento con vari farmaci, tra cui la chemioterapia.

Questo tipo di sviluppo di nefropatia, la cui causa non può essere determinata, è detto idiopatico e si verifica principalmente nei bambini.

Fattori di rischio

Lo sviluppo della sindrome nefrosica può essere innescato dai seguenti fattori di rischio:

- trattamento a lungo termine o regolare con farmaci antinfiammatori non steroidei (acido acetilsalicilico, voltaren);

- terapia antibiotica frequente e prolungata;

- malattie infettive (tubercolosi, sifilide, malaria, epatite B e C, virus dell'immunodeficienza umana);

- processi allergici;

- processi autoimmuni;

- malattie endocrine (malattie della tiroide, diabete, ecc.).

Patogenesi

Oggi esistono diverse teorie che presumibilmente spiegano lo sviluppo del complesso sintomatico nefrosico. La teoria immunologica della malattia è considerata la più plausibile. La sua prova è il frequente sviluppo di patologie in persone con processi allergici e autoimmuni. Questa teoria è confermata anche dall'alta percentuale di successo del trattamento con immunosoppressori. Durante lo sviluppo della sindrome nefrosica, si formano immunocomplessi nel sangue, conseguenza della relazione tra antigeni e anticorpi interni ed esterni.

I complessi immunitari formatisi riescono a depositarsi all'interno dei reni, innescando una risposta infiammatoria. Si verificano disturbi della microcircolazione nella rete capillare dei glomeruli e aumenta la coagulazione all'interno dei vasi.

La filtrazione glomerulare è compromessa a causa di alterazioni della permeabilità. Di conseguenza, i processi del metabolismo proteico sono compromessi: le proteine entrano nelle urine e vengono eliminate dall'organismo. L'aumentata escrezione proteica causa ipoproteinemia, iperlipidemia, ecc.

Nella sindrome nefrosica cambia anche l'aspetto dell'organo: il rene aumenta di volume, la midollare cambia colore e diventa rossastra, e la corteccia diventa grigiastra.

Fisiopatologia

L'escrezione delle proteine con l'urina avviene a causa di alterazioni delle cellule endoteliali della rete capillare, della membrana basale glomerulare, cioè di strutture che normalmente filtrano le proteine plasmatiche in modo selettivo, rigorosamente entro un certo volume e una certa massa.

Il processo di danno alle strutture elencate è poco compreso nelle lesioni glomerulari primarie. Presumibilmente, i linfociti T iniziano a secernere eccessivamente il fattore di permeabilità circolante o a sopprimere la produzione del fattore di permeabilità inibitorio, in risposta alla comparsa di immunogeni e citochine non meglio definiti. Tra gli altri probabili fattori, non si possono escludere anomalie ereditarie delle proteine che compongono il diaframma glomerulare fessurato.

Sintomi sindrome nefrosica

Le manifestazioni cliniche dipendono in larga misura dalla causa sottostante la patologia.

I primi sintomi principali sono edema, aumento dell'anemia, peggioramento generale della salute e diuresi alterata con conseguente oliguria.

Il quadro generale della sindrome nefrosica è rappresentato dai seguenti sintomi:

- urina torbida, una forte diminuzione del suo volume giornaliero;

- vari gradi di gonfiore, da moderato a molto forte;

- perdita di forza, crescente sensazione di affaticamento;

- perdita di appetito, sete, secchezza della pelle e delle mucose;

- raramente (ad esempio in presenza di ascite) – nausea, diarrea, disturbi addominali;

- dolori frequenti alla testa e nella parte bassa della schiena;

- crampi e dolori muscolari (nel caso di sindrome nefrosica a decorso prolungato);

- dispnea (dovuta ad ascite e/o idropericardite);

- apatia, mancanza di mobilità;

- pelle pallida, deterioramento delle condizioni della pelle, delle unghie, dei capelli;

- aumento della frequenza cardiaca;

- la comparsa di una patina spessa sulla superficie della lingua, un aumento delle dimensioni dell'addome;

- segni di aumentata coagulazione del sangue.

La sindrome nefrosica può svilupparsi a velocità diverse, sia gradualmente che rapidamente. Inoltre, si distingue tra decorso puro e misto della malattia. La differenza risiede nella presenza aggiuntiva di ipertensione ed ematuria.

- L'edema nella sindrome nefrosica può manifestarsi in diversi modi, ma è sempre presente. Inizialmente, si accumula liquido nei tessuti del viso: sotto gli occhi, sulle guance, sulla fronte e nella mandibola. Questo sintomo è chiamato "nefrosismo facciale". Col tempo, l'accumulo di liquido si diffonde ad altri tessuti: si osserva gonfiore degli arti, della parte bassa della schiena, si sviluppano ascite, idropericardio e idrotorace. Nei casi più gravi, si sviluppa anasarca, ovvero gonfiore di tutto il corpo.

Il meccanismo dell'edema nella sindrome nefrosica può essere diverso. Ad esempio, l'edema è spesso provocato da un aumento del contenuto di cloruro di sodio nel flusso sanguigno. Con un volume eccessivo di liquidi nel corpo, l'umidità inizia a penetrare attraverso la parete vascolare nei tessuti adiacenti. Inoltre, la sindrome nefrosica è accompagnata da una maggiore perdita di albumina con le urine, che porta a uno squilibrio della pressione oncotica. Di conseguenza, l'umidità fuoriesce nei tessuti con maggiore forza.

- L'oliguria nella sindrome nefrosica è pericolosa perché può provocare lo sviluppo di una complicanza come l'insufficienza renale. Nei pazienti, il volume giornaliero di urina può essere di 700-800 ml o anche inferiore. Allo stesso tempo, contiene significativamente più proteine, lipidi, microrganismi patogeni e talvolta è presente sangue (ad esempio, nella glomerulonefrite e nel lupus eritematoso sistemico).

- L'ascite nella sindrome nefrosica si osserva sullo sfondo di un decorso patologico grave. Il liquido si accumula non solo nei tessuti, ma anche nelle cavità corporee, in particolare nella cavità addominale. La formazione simultanea di ascite con accumulo di umidità nelle cavità pericardica e pleurica indica l'imminente comparsa di edema diffuso (diffuso) del corpo. In tale situazione, si parla di sviluppo di idropisia generalizzata, o anasarca.

- L'ipertensione arteriosa nella sindrome nefrosica non è un sintomo fondamentale o obbligatorio. Gli indicatori della pressione arteriosa possono aumentare in caso di sindrome nefrosica a decorso misto, ad esempio in caso di glomerulonefrite o malattie sistemiche.

Sindrome nefrosica negli adulti

Gli adulti soffrono di sindrome nefrosica principalmente tra i 30 e i 40 anni. La patologia si manifesta più spesso come conseguenza di una precedente glomerulonefrite, pielonefrite, amiloidosi primaria, ipernefroma o nefropatia in gravidanza.

La sindrome nefrosica secondaria non è direttamente correlata al danno renale e si verifica sotto l'influenza di collagenosi, patologie reumatiche, processi purulenti nel corpo, malattie infettive e parassitarie.

La sindrome nefrosica si sviluppa con la stessa frequenza nelle donne e negli uomini. Nella maggior parte dei casi, la malattia si manifesta secondo un unico "scenario", con il sintomo principale rappresentato dalla proteinuria superiore a 3,0 g/die, che a volte può raggiungere i 10-15 g o anche di più. Fino all'85% delle proteine escrete nelle urine è albumina.

L'ipercolesterolemia può raggiungere anche un livello massimo di 26 mmol/litro o più. Tuttavia, la medicina descrive anche casi in cui i livelli di colesterolo rientravano nei limiti superiori della norma.

Per quanto riguarda il gonfiore, questo sintomo è considerato piuttosto specifico, poiché si riscontra nella maggior parte dei pazienti.

Sindrome nefrosica nei bambini

La sindrome nefrosica nella stragrande maggioranza dei bambini è idiopatica. La patogenesi di questa condizione patologica, che si manifesta con disturbi minimi, non è stata ancora completamente studiata. Presumibilmente, si verifica un aumento della permeabilità glomerulare per le proteine plasmatiche dovuto all'influenza di fattori circolatori sulla rete capillare dei glomeruli, con conseguente danno ai diaframmi tra i processi dei podociti. Probabilmente, i T-killer attivi secernono linfochine che influenzano la capacità di penetrazione dei glomeruli nei confronti delle proteine plasmatiche, con conseguente proteinuria.

Nei bambini, il primo segno clinico è il gonfiore, che può manifestarsi gradualmente o in modo intenso, interessando sempre più tessuti.

La prognosi della sindrome nefrosica in età pediatrica dipende dalla risposta al trattamento con glucocorticoidi e immunosoppressori. Nella sindrome nefrosica steroido-sensibile, la remissione si ottiene nel 95% dei casi, senza deterioramento della funzionalità renale.

La variante resistente agli steroidi può progredire fino allo stadio terminale dell'insufficienza renale cronica (entro 5-10 anni).

Fasi

- La sindrome nefrosica acuta è caratterizzata da gonfiore, che si manifesta al viso al mattino e si estende agli arti inferiori la sera. Si osservano anche torpore e una riduzione della quantità di urina. I pazienti lamentano debolezza, apatia e mal di testa. Se i sintomi non si manifestano in modo netto, ma aumentano gradualmente, si parla di un decorso subacuto della malattia.

- La sindrome nefrosica cronica viene diagnosticata quando i principali segni della patologia compaiono e scompaiono (di solito a intervalli di tempo diversi, ovvero una riacutizzazione può verificarsi una volta ogni pochi mesi o dopo sei mesi). Il quadro clinico del periodo di riacutizzazione assomiglia ai sintomi della sindrome nefrosica acuta. Con ripetute regolarità, indicano la transizione della malattia a una forma cronica recidivante.

Forme

La sindrome nefrosica è solitamente divisa in primaria e secondaria (ne abbiamo già parlato in precedenza). Tuttavia, è necessario prestare attenzione ad altri tipi di patologia esistenti per ampliare la comprensione generale della malattia.

- La sindrome nefrosica congenita è una patologia che si sviluppa in un neonato prima dei 3 mesi di età. La malattia congenita può essere primaria (sindrome geneticamente determinata) o secondaria (sullo sfondo di patologie congenite come citomegalovirus, toxoplasmosi, sifilide, tubercolosi, HIV, trombosi della vena renale). La sindrome primaria si riferisce a una patologia ereditaria autosomica recessiva che si manifesta letteralmente fin dal primo giorno di vita del neonato. In caso di proteinuria grave e sviluppo di insufficienza renale, vi è un alto rischio di mortalità entro pochi mesi.

- La sindrome nefrosica idiopatica è una patologia diagnosticata nei bambini nel 90% dei casi. Esistono diverse forme istologiche di patologia idiopatica: malattia a lesioni minime, proliferazione mesangiale e glomerulosclerosi focale segmentale. La malattia a lesioni minime si conclude con la completa guarigione dei pazienti nel 95% dei casi. Con la proliferazione mesangiale, si verifica una proliferazione diffusa delle cellule mesangiali e della matrice nel 5% dei casi. Lo stesso si osserva con la glomerulosclerosi focale segmentale, ma il quadro è completato anche dalla cicatrizzazione dei tessuti segmentali. La sindrome nefrosica idiopatica si verifica a qualsiasi età, più spesso tra i 2 e i 6 anni. Un'infezione lieve o una lieve allergia, o anche una puntura d'insetto, possono essere fattori scatenanti.

- La sindrome nefrosica nella glomerulonefrite si sviluppa in circa il 75% dei casi. Si può affermare che lo sviluppo della malattia sia una complicanza della patologia infiammatoria dei glomeruli. A seconda della variante del decorso della malattia, si distinguono le seguenti forme:

- glomerulonefrite acuta con sindrome nefrosica (dura meno di tre mesi);

- glomerulonefrite subacuta (dura da tre a 12 mesi);

- glomerulonefrite cronica con sindrome nefrosica (i sintomi aumentano nel corso di un anno, il rischio di sviluppare insufficienza renale è elevato).

- La sindrome nefrosica nell'amiloidosi è una delle manifestazioni dell'amiloidosi sistemica, in cui il metabolismo proteine-carboidrati è alterato e l'amiloide, un complesso composto polisaccaridico-proteico, si deposita nei tessuti renali causando un disturbo nella funzionalità dell'organo. Il decorso dell'amiloidosi è sempre associato allo sviluppo della sindrome nefrosica con un'ulteriore transizione verso una forma cronica di insufficienza renale.

- La sindrome nefrosica edematosa viene diagnosticata in presenza di tre componenti imprescindibili: alterazioni della permeabilità delle pareti vasali, ritenzione di sodio e diminuzione della pressione oncotica del sangue. La patogenesi di tale sindrome è determinata dal rapporto tra l'attività dei vari sistemi corporei che regolano il mantenimento dell'omeostasi sodio-acqua.

- La sindrome nefrosica di tipo finlandese è una patologia congenita autosomica recessiva che si riscontra dal periodo neonatale fino ai tre mesi. L'esame istologico rivela chiare dilatazioni a catena delle porzioni prossimali del nefrone e altre alterazioni, nonché numerosi glomeruli di diametro aumentato e glomeruli fetali. La causa di questa patologia è una mutazione genetica (gene NPHS1). L'uso di questo termine è spiegato dall'elevata incidenza di questa malattia in Finlandia.

- La forma completa della patologia è caratterizzata da un insieme completo di sintomi tipici di questa malattia. La sindrome nefrosica incompleta è accompagnata dall'assenza di qualsiasi segno tipico: ad esempio, una proteinuria pronunciata viene diagnosticata con un edema minore.

- La sindrome nefrosica nel diabete mellito si sviluppa sullo sfondo della nefropatia diabetica. Questa condizione patologica è considerata molto pericolosa per il paziente e si compone di diverse fasi: microalbuminuria, proteinuria e la fase terminale dell'insufficienza renale cronica. Lo sviluppo del complesso sintomatologico nefrosico in questo caso è dovuto ad alterazioni e disturbi che solitamente si verificano durante il decorso a lungo termine del diabete mellito.

- La sindrome nefrosica infantile è un termine pediatrico che indica che la malattia si manifesta in un bambino di età inferiore a 1 anno.

- La sindrome nefrosica nel LES è causata dallo sviluppo della cosiddetta nefrite lupica, una delle manifestazioni più pericolose e prognosticamente importanti della malattia. Il meccanismo di insorgenza della malattia è legato a varianti di immunocomplessi. Il legame degli anticorpi al DNA e di altri autoanticorpi alla membrana basale dei glomeruli renali porta alla stimolazione del complemento e al reclutamento di strutture infiammatorie nei glomeruli.

- La sindrome nefrosica con ematuria non rientra tra le varianti del decorso classico della malattia. Se la condizione dolorosa è accompagnata dalla presenza di sangue nelle urine, si parla di una forma mista di patologia.

A seconda della risposta dell'organismo al trattamento generalmente accettato con prednisolone, la sindrome nefrosica viene divisa in forme sensibili e resistenti agli steroidi.

La sindrome steroido-sensibile è caratterizzata dall'insorgenza della remissione entro 2-4 settimane (meno frequentemente: 6-8 settimane) dall'inizio della terapia. A sua volta, la forma steroido-sensibile si suddivide in sottocategorie:

- tipo non recidivante (remissione completa a lungo termine);

- tipo raramente ricorrente (le ricadute si verificano meno spesso di due volte in sei mesi);

- tipo frequentemente ricorrente (le ricadute si verificano almeno due volte nell'arco di sei mesi);

- sindrome nefrosica dipendente da steroidi (la recidiva della malattia si osserva sullo sfondo di una riduzione del dosaggio di prednisolone o non oltre due settimane dopo la sospensione del farmaco);

- variante tardiva sensibile (la remissione si verifica 8-12 settimane dopo l'inizio dell'uso di steroidi).

La sindrome nefrosica resistente agli steroidi è un decorso della malattia in cui la risposta dell'organismo sotto forma di remissione è assente durante un ciclo completo di 2 mesi di trattamento con prednisolone.

Complicazioni e conseguenze

Con la sindrome nefrosica si verificano diverse alterazioni patologiche nell'organismo. Con una persistenza prolungata, possono portare allo sviluppo di conseguenze negative, ad esempio:

- Le complicanze infettive sono conseguenza sia dell'indebolimento del sistema immunitario che dell'aumentata suscettibilità dell'organismo agli agenti patogeni. Il rischio di malattia è aumentato da fattori quali la perdita di immunoglobuline nelle urine, la carenza di proteine e l'assunzione di immunosoppressori. Le complicanze infettive possono essere provocate da infezioni streptococciche, pneumococciche e da altri batteri Gram-(-). Le patologie più frequentemente riscontrate sono polmonite, sepsi e peritonite.

- Disturbi del metabolismo dei grassi, alterazioni aterosclerotiche, infarto del miocardio: queste complicazioni sono solitamente provocate dall'aumento del livello di colesterolo nel sangue, dall'accelerazione della sintesi proteica del fegato e dalla diminuzione del contenuto di lipasi nel sangue.

- I disturbi del metabolismo del calcio, a loro volta, causano una diminuzione della densità ossea e alterazioni della struttura ossea, con conseguenti numerosi problemi. Presumibilmente, questa complicanza è provocata dalla perdita di proteine leganti la vitamina D nelle urine, dal deterioramento dell'assorbimento del calcio e dal trattamento intensivo con steroidi.

- Complicanze trombotiche sono spesso diagnosticate nei pazienti con sindrome nefrosica. L'aumento della coagulabilità è dovuto alla perdita di proteine anticoagulanti, profibrinolisina e antitrombina III, nelle urine. Allo stesso tempo, si verifica un aumento dei fattori di addensamento del sangue. Per evitare questa complicanza, i medici raccomandano l'assunzione di anticoagulanti durante i primi sei mesi dallo sviluppo della patologia nefrosica.

- La diminuzione dei volumi ematici circolanti si verifica in concomitanza con l'ipoalbuminemia e la diminuzione della pressione plasmatica oncotica. La complicazione si sviluppa quando il contenuto di albumina sierica scende al di sotto di 1,5 g/dl.

Tra le altre conseguenze meno frequenti della sindrome nefrosica si possono distinguere l'ipertensione e l'anemia sideropenica.

La recidiva della sindrome nefrosica può svilupparsi nella forma steroido-dipendente della malattia. Per prevenire episodi ripetuti della malattia, i pazienti si sottopongono a un esame obiettivo approfondito e selezionano attentamente il trattamento, tenendo conto di tutte le opzioni disponibili. La frequenza delle recidive dipende dalla gravità della malattia e dalle condizioni generali del paziente.

Diagnostica sindrome nefrosica

I principali criteri diagnostici per la sindrome nefrosica sono i dati clinici e dei test di laboratorio:

- presenza di indicatori di proteinuria grave (più di 3 g/die per gli adulti, più di 50 mg/kg/die per i bambini);

- livelli di ipoalbuminemia inferiori a 30 g/l, nonché disproteinemia;

- vari gradi di gonfiore (da un gonfiore relativamente lieve all'anasarca);

- presenza di iperlipidemia e dislipidemia;

- fattori attivi della coagulazione;

- Metabolismo alterato del fosforo e del calcio.

Domande, visita medica e diagnostica strumentale sono obbligatori e informativi. Già durante la visita, il medico può notare gonfiore generalizzato, secchezza cutanea, presenza di placca sulla lingua e un sintomo di Pasternatsky positivo.

Oltre alla visita medica, il passo successivo dovrebbe essere l'esecuzione di accertamenti diagnostici, sia di laboratorio che strumentali.

Gli esami di laboratorio includono il prelievo obbligatorio di campioni di sangue e di urina:

Emocromo completo per sindrome nefrosica |

La malattia è caratterizzata da un aumento dei livelli di piastrine, leucociti e VES e da una diminuzione dei livelli di emoglobina. |

Esame biochimico del sangue per la sindrome nefrosica |

La qualità del metabolismo proteico è caratterizzata da ipoproteinemia, ipoalbuminemia e un aumento della quantità di α-globuline. Si osserva inoltre un aumento dei livelli di colesterolo e trigliceridi. Livelli elevati di urea, acido urico e creatinina sono indicativi di una funzionalità renale compromessa. Se la causa sottostante del complesso sintomatico nefrosico è la glomerulonefrite, il medico presterà attenzione alla presenza di segni di un processo infiammatorio (aumento della proteina C-reattiva, aumento dei livelli di sieromucoidi, iperfibrinogenemia). |

Esame immunologico del sangue |

Permette di registrare la presenza di linfociti T e B, immunocomplessi e cellule lupus nel flusso sanguigno. |

L'iperlipidemia nella sindrome nefrosica può essere un segno iniziale dello sviluppo di insufficienza renale, ma non sempre: a volte indica semplicemente la presenza di aterosclerosi o di alcuni problemi nutrizionali del paziente. Esami di laboratorio specifici permettono di rilevare frazioni appartenenti ai lipidi. Stiamo parlando di lipoproteine a bassa densità (LDL), lipoproteine ad alta densità (HDL), colesterolo totale e indice dei trigliceridi.

L'ipercolesterolemia nella sindrome nefrosica è secondaria. In una persona sana, livelli elevati di colesterolo sono definiti come valori > 3,0 mmol/L (115 mg/dL). Secondo le linee guida ESC/EAS, non esistono linee guida per il livello di colesterolo che determina l'ipercolesterolemia. Pertanto, esistono cinque intervalli specifici per i livelli di LDL-C, che determinano la strategia terapeutica.

Analisi generale delle urine |

La malattia è caratterizzata da cilindruria e iperproteinuria. Possono essere presenti eritrociti nelle urine, il cui peso specifico aumenta. |

Esame batteriologico delle urine |

Aiuta a identificare i batteri presenti nelle urine (in presenza di batteriuria). |

Test secondo Nechiporenko |

Si nota un aumento del contenuto di cilindri, leucociti ed eritrociti. |

Test di Zimnitsky |

Permette di determinare l'iperisostenuria e l'oliguria, caratteristiche del complesso sintomatologico nefrosico. |

Test di Rehberg-Tareev |

Si notano oliguria e filtrazione glomerulare alterata. |

La proteinuria viene rilevata durante un'analisi generale delle urine: la quantità di proteine solitamente supera i 3,5 g/giorno. L'urina è torbida, il che costituisce un'ulteriore prova della presenza di proteine, microrganismi patogeni, grassi e muco.

La diagnostica strumentale comprende:

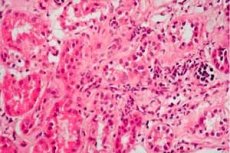

Biopsia renale |

Si esegue prelevando tessuto d'organo per un'ulteriore analisi microscopica. Questa procedura permette di caratterizzare il danno renale. |

Ecografia dei reni |

Aiuta a esaminare la struttura degli organi, le dimensioni, la localizzazione e la forma dei reni, e a determinare la presenza di processi tumorali e cisti. La sindrome nefrosica all'ecografia è anche caratterizzata dalla presenza di ascite. |

Radiografia dei polmoni |

I disturbi consistono in alterazioni patologiche del sistema polmonare e del mediastino. |

Scintigrafia dinamica |

Permette di valutare il flusso del liquido urinario dai reni alla vescica attraverso gli ureteri. |

Urografia |

Una procedura radiologica basata sulla capacità dei reni di secernere specifici mezzi di contrasto dopo la loro introduzione nell'organismo. I segni radiologici della sindrome nefrosica possono essere espressi nel polimorfismo e nell'asimmetria dei disturbi, che dipendono dal rapporto tra processi infiammatori e sclerotici negli organi. |

Elettrocardiografia |

Viene eseguito per valutare i disturbi elettrolitici nell'organismo in caso di patologia nefrosica. |

Diagnosi differenziale

Si distinguono diverse glomerulopatie, che a loro volta possono causare lo sviluppo della malattia:

- La malattia a lesioni minime (nefrosi lipoidea) è la causa sottostante più comune della sindrome nefrosica idiopatica in pediatria;

- la glomerulosclerosi focale segmentale è una rara forma di sindrome nefrosica resistente agli steroidi;

- glomerulonefrite (compresa la forma membranoproliferativa della malattia);

- nefropatia membranosa e da IgA.

La pielonefrite acuta è caratterizzata da un improvviso aumento della temperatura a 38-39 °C, improvvisa debolezza, nausea ed edema. Cilindruria, proteinuria ed eritrocituria non sono considerati sintomi specifici della pielonefrite e sono quindi tra i primi segni indicativi per la diagnosi differenziale.

L'insufficienza renale acuta può svilupparsi come complicanza della sindrome nefrosica. Pertanto, è fondamentale riconoscere tempestivamente il peggioramento e fornire al paziente le cure mediche appropriate. Il primo stadio di sviluppo dell'insufficienza renale acuta è caratterizzato da aumento della frequenza cardiaca, calo della pressione sanguigna, brividi e aumento della temperatura corporea. Dopo 1-2 giorni, si osservano oligoanutria, nausea e vomito. È caratteristico anche l'alito con odore di ammoniaca.

L'insufficienza renale cronica è una conseguenza del decorso acuto della malattia ed è accompagnata da una graduale necrosi del tessuto renale. La quantità di prodotti del metabolismo dell'azoto nel sangue aumenta, la pelle diventa secca e assume una colorazione giallastra. L'immunità del paziente diminuisce drasticamente: sono caratteristiche frequenti infezioni respiratorie acute, tonsillite e faringite. La malattia procede con periodici miglioramenti e peggioramenti.

Differenze tra sindrome nefrosica e nefritica

Esistono due complessi sintomatologici, i cui nomi vengono spesso confusi: tuttavia, si tratta di due malattie completamente diverse che si sviluppano sullo sfondo di un processo infiammatorio nei glomeruli renali. La sindrome nefrosica è solitamente provocata da una lesione strutturale autoimmune dei glomeruli. Questa condizione è in tutti i casi accompagnata da un aumento della pressione sanguigna e da segni di patologia urinaria (la sindrome urinaria è caratterizzata da segni come eritrocituria, proteinuria fino a 3,0-3,5 g/l, leucocituria, cilindruria). La presenza di edema non è obbligatoria, come nella sindrome nefrosica, ma può essere presente, sotto forma di lieve gonfiore a palpebre, avambracci o dita.

Nella variante nefritica, il gonfiore non è dovuto a carenza proteica, ma alla ritenzione di sodio nel flusso sanguigno.

Chi contattare?

Trattamento sindrome nefrosica

Un nefrologo cura i pazienti con malattie renali e sindrome nefrosica. Di norma, i pazienti vengono ricoverati in ospedale per determinare la causa della malattia, per fornire cure di emergenza e anche in caso di complicazioni.

Linee guida cliniche per la gestione della sindrome nefrosica

La sindrome nefrosica è un complesso di sintomi e segni clinici solitamente associati a malattia renale, che porta a perdita di proteine nelle urine ed edema. Il trattamento e la gestione della sindrome nefrosica richiedono un'attenta supervisione medica e possono includere le seguenti linee guida cliniche:

- Identificazione e trattamento della patologia di base: la sindrome nefrosica può essere causata da diverse patologie renali, come la nefropatia a lesioni minime, il diabete mellito, la nefropatia con alterazioni diffuse delle membrane basali e altre. È importante identificare la patologia di base e trattarla in base alla sua natura.

- Controllo della pressione arteriosa: la maggior parte dei pazienti con sindrome nefrosica può presentare valori pressori elevati. Il controllo della pressione arteriosa e, se necessario, il trattamento possono contribuire a ridurre la perdita di proteine e a proteggere i reni.

- Trattamento dell'edema: l'edema è un sintomo comune della sindrome nefrosica. Il trattamento dell'edema può includere la limitazione dell'assunzione di sale, l'uso di diuretici e il controllo dei livelli di proteine nella dieta.

- Correzione della dislipidemia: molti pazienti con sindrome nefrosica presentano livelli elevati di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Il trattamento dell'iperlipidemia potrebbe essere necessario per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

- Prevenzione della trombosi: i pazienti con sindrome nefrosica presentano un rischio maggiore di sviluppare coaguli di sangue. Il medico può prescrivere farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici per prevenire la trombosi.

- Terapia di supporto: in alcuni casi può essere necessaria una terapia di supporto, tra cui la terapia sostitutiva proteica (albumina) o i modulatori immunitari.

- Monitoraggio medico regolare: i pazienti affetti da sindrome nefrosica devono essere visitati e monitorati regolarmente da un medico per verificare le condizioni dei loro reni e l'efficacia del trattamento.

Come per qualsiasi condizione medica, il trattamento della sindrome nefrosica deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista sanitario qualificato, in grado di personalizzare il trattamento in base alle esigenze individuali di ciascun paziente.

Prevenzione

Per prevenire lo sviluppo della malattia nefrosica, dovresti cercare di seguire queste regole:

- È necessario mantenere un regime ottimale di assunzione di liquidi. Si può bere acqua naturale, tè verde, frutta secca o composta di frutti di bosco, succo di mirtillo rosso o di mirtillo rosso. Un basso apporto di liquidi può portare alla "fissazione" dei batteri nel sistema urinario e alla formazione di calcoli renali.

- Si consiglia di bere periodicamente tisane a base di erbe “renaliniche”: prezzemolo, uva ursina, foglie di mirtillo rosso, uva ursina.

- Nella stagione appropriata, è necessario prestare sufficiente attenzione al consumo di linfa di betulla, bacche, verdure e frutta (mele, cetrioli, zucchine, angurie).

- Alcune diete, in particolare le monodiete rigide, possono interferire con la normale funzionalità renale. I reni necessitano di un apporto completo e regolare di liquidi e cibo.

- L'ipodynamia è dannosa per i reni. Ecco perché è necessario condurre uno stile di vita attivo ogni volta che è possibile: camminare, nuotare, ballare, andare in bicicletta, ecc.

Al primo segno di problemi renali, è necessario consultare un medico: non è possibile automedicarsi (soprattutto con antibatterici e altri farmaci potenti). Un trattamento inadeguato può portare allo sviluppo di gravi complicazioni, che spesso persistono per tutta la vita.

Previsione

La prognosi della sindrome nefrosica può variare a seconda dell'eziologia della malattia. Si può sperare in una guarigione completa se il complesso sintomatico è conseguenza di una patologia curabile (ad esempio, una malattia infettiva, un processo tumorale, un'intossicazione da farmaci). Questa condizione si osserva in circa un bambino su due, ma negli adulti è molto meno frequente.

Una prognosi relativamente favorevole può essere discussa se un caso specifico di malattia nefrosica è suscettibile di terapia ormonale o in condizioni immunosoppressive. In alcuni pazienti, si osserva la scomparsa spontanea delle recidive della patologia nell'arco di cinque anni.

Nei processi autoimmuni, il trattamento palliativo è prevalentemente quello più indicato. La sindrome nefrosica diabetica raggiunge spesso la sua conclusione definitiva in 4-5 anni.

Per qualsiasi paziente, la prognosi può cambiare sotto l'influenza di patologie infettive, sullo sfondo di aumento della pressione sanguigna e trombosi vascolare.

La sindrome nefrosica complicata da insufficienza renale ha il decorso più sfavorevole: lo stadio finale può manifestarsi entro due anni.

[

[