Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Esame funzionale della laringe

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Nell'esame clinico delle funzioni laringee, vengono considerate in primo luogo le alterazioni della respirazione e della formazione della voce, nonché l'impiego di una serie di metodi di laboratorio e funzionali. Diversi metodi specifici vengono utilizzati in foniatria, una branca della laringologia che studia le condizioni patologiche della funzione vocale.

L'esame della funzione vocale inizia già durante la conversazione con il paziente, valutando la sua voce e i fenomeni sonori che si presentano quando la funzione respiratoria della laringe è compromessa. Afonia o disfonia, stridore o respiro rumoroso, timbro vocale distorto e altri fenomeni possono indicare la natura del processo patologico. Pertanto, in caso di processi volumetrici nella laringe, la voce risulta compressa, ovattata, il suo timbro caratteristico si perde e la conversazione viene spesso interrotta da un respiro lento e profondo. Al contrario, nella paralisi "fresca" dei muscoli costrittori della glottide, la voce sembra espirare quasi senza suono attraverso la glottide dilatata; il paziente non ha abbastanza aria per pronunciare un'intera frase, quindi il suo discorso è interrotto da frequenti respiri, la frase è frammentata in parole separate e si verifica iperventilazione polmonare con pause respiratorie durante la conversazione. In un processo cronico, quando si verifica una compensazione della funzione vocale a causa di altre formazioni della laringe, e in particolare delle pliche vestibolari, la voce diventa roca, bassa, con una sfumatura di raucedine. In presenza di un polipo, fibroma o papilloma sulla corda vocale, la voce diventa come frammentata, tremante con mescolanze di suoni aggiuntivi derivanti dal tremore delle formazioni situate sulla corda vocale. La stenosi laringea è riconoscibile dallo stridore che si verifica durante l'inspirazione.

Studi specifici della funzione fonatoria diventano necessari solo nei casi in cui il soggetto di esame è una persona la cui laringe è l'"organo di lavoro" e il "prodotto" di questo organo è la voce e la parola. In questo caso, gli oggetti di studio sono gli indicatori dinamici della respirazione esterna (pneumografia), le escursioni fonatorie delle corde vocali ( laringostroboscopia, elettroglottagrafia, ecc.). Utilizzando metodi speciali, vengono studiati i parametri cinematici dell'apparato articolatorio che forma i suoni della parola. Con l'ausilio di sensori speciali, vengono studiati gli indicatori aerodinamici dell'espirazione durante il canto e la conversazione. Inoltre, in laboratori specializzati, vengono condotti studi spettrografici della struttura tonale della voce di cantanti professionisti, vengono determinate le caratteristiche della colorazione timbrica delle loro voci e vengono studiati fenomeni come la velocità della voce, le formanti del canto, l'immunità al rumore vocale, ecc.

Metodi di visualizzazione della funzione motoria della laringe

Come accennato in precedenza, con l'invenzione del metodo della laringoscopia indiretta, quasi tutti i disturbi più comuni della funzione motoria della laringe sono stati identificati in breve tempo. Tuttavia, come si è poi scoperto, questo metodo poteva identificare solo i disturbi più gravi della mobilità delle corde vocali, mentre il ricercatore non ha rilevato quei disturbi che non potevano essere registrati a occhio nudo. Successivamente, si sono iniziati a utilizzare vari dispositivi per studiare la funzione motoria della laringe, dapprima dispositivi fototecnici basati sulla stroboscopia, poi, con lo sviluppo dell'elettronica, la reoglottografia, la stroboscopia elettronica, ecc. Lo svantaggio della laringostrobosconia è la necessità di inserire un sistema ottico di registrazione nello spazio sopraglottico, il che rende impossibile registrare le vibrazioni delle corde vocali durante l'articolazione della voce, il canto libero, ecc. I metodi che registrano le vibrazioni laringee o le variazioni di resistenza alla corrente elettrica ad alta frequenza (reoglottografia) durante la fonazione sono esenti da questi svantaggi.

La vibrometria è uno dei metodi più efficaci per studiare la funzione fonatoria della laringe. A questo scopo vengono utilizzati accelerometri, in particolare il cosiddetto accelerometro massimo, che misura il momento in cui la sezione misurata del corpo vibrante raggiunge una data frequenza sonora o accelerazione massima nell'intervallo delle frequenze fonate, ovvero i parametri di vibrazione. Quando si registra la vibrazione della laringe, viene utilizzato un sensore piezoelettrico, che genera una tensione elettrica con una frequenza di costrizione pari alla frequenza di oscillazione delle corde vocali. Il sensore è fissato sulla superficie esterna della laringe e consente di misurare accelerazioni da 1 cm/s² a 30 km/s² , ovvero entro 0,001-3000 g (g è l'accelerazione di gravità di un corpo, pari a 9,81 m/s² ).

Reografia laringea

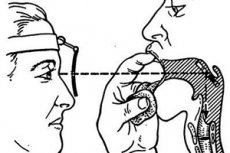

La reografia della laringe fu eseguita per la prima volta dallo scienziato francese Philippe Fabre nel 1957. La chiamò glotografia e fu ampiamente utilizzata nello studio di vari disturbi funzionali della laringe negli anni '60 e '70. Questo metodo si basa sullo stesso principio della reografia metrica (REG) ed è progettato per misurare le variazioni di resistenza alla corrente metrica che si verificano nei tessuti viventi sotto l'influenza dei processi biofisici che si verificano in essi. Se la REG misura le variazioni di resistenza alla corrente elettrica che si verificano quando un'onda pulsata attraversa il tessuto cerebrale (variazioni nel riempimento sanguigno del cervello), la glotografia misura la resistenza alla corrente elettrica delle corde vocali, che cambiano di lunghezza e spessore durante la fonazione. Pertanto, durante la reolaringografia, la variazione di resistenza alla corrente elettrica avviene in sincronia con la vibrazione fonatoria delle corde vocali, durante la quale entrano in contatto con la frequenza del suono emesso, e il loro spessore e lunghezza cambiano. Il reogramma viene registrato utilizzando un reografo costituito da un alimentatore, un generatore a bassa corrente (10-20 mA) ad alta frequenza (16-300 kHz), un amplificatore che amplifica la corrente che attraversa la laringe, un dispositivo di registrazione ed elettrodi posizionati sulla laringe. Gli elettrodi sono posizionati in modo che i tessuti da esaminare si trovino tra di essi, cioè nel campo elettrico. Nella glottografia, secondo Fabre, due elettrodi del diametro di 10 mm, lubrificati con pasta per elettrodi o ricoperti da un sottile tampone di feltro imbevuto di soluzione isotonica di cloruro di sodio, vengono fissati con una benda elastica sulla pelle su entrambi i lati della laringe, nell'area di proiezione delle placche cartilaginee tiroidee.

La forma del reolaringogramma riflette lo stato della funzione motoria delle corde vocali. Durante la respirazione a riposo, il reogramma ha la forma di una linea retta, leggermente ondulata a tempo con le escursioni respiratorie delle corde vocali. Durante la fonazione, si verificano oscillazioni del glottogramma, simili a una sinusoide, la cui ampiezza è correlata all'intensità del suono emesso e la cui frequenza è uguale alla frequenza di tale suono. Normalmente, i parametri del glottogramma sono altamente regolari (costanti) e assomigliano alle oscillazioni dell'effetto microfono della coclea. Spesso, il glottogramma viene registrato insieme al fonogramma. Tale studio è chiamato fonoglotografia.

Nelle patologie dell'apparato motorio laringeo, che si manifestano con la mancata chiusura delle corde vocali, la loro rigidità, paresi o l'impatto meccanico di fibromi, papillomi e altre formazioni su di esse, si registrano alterazioni corrispondenti nel glottogramma, in un grado o nell'altro correlate alla lesione presente. Nell'analizzare i risultati di uno studio glottografico, è necessario tenere presente che i parametri del glottogramma dipendono non solo dal grado e dal tempo di chiusura delle corde vocali, ma anche dalle variazioni della loro lunghezza e spessore.

Tomografia funzionale a raggi X

È il metodo di scelta per lo studio della funzione motoria della laringe. L'essenza del metodo risiede nelle immagini frontali stratificate della laringe durante la pronuncia e il canto di suoni vocalici di diverse tonalità. Il metodo consente di studiare la funzione motoria delle corde vocali nella norma e nei disturbi vocali associati a sovraffaticamento dell'apparato vocale, nonché in varie patologie organiche della laringe. Vengono prese in considerazione la simmetria della posizione delle metà destra e sinistra della laringe, l'uniformità della convergenza o divergenza delle corde vocali, la larghezza della glottide, ecc. Pertanto, nella norma, durante la fonazione del suono "e", si osservano la massima convergenza delle corde vocali e la simmetria dell'escursione delle formazioni radiopache della laringe.

Un tipo di radiografia funzionale della laringe è la radiochimografia, che prevede la ripresa fotogramma per fotogramma delle escursioni degli elementi mobili della laringe con successiva analisi di tutti i criteri di tali escursioni. Il vantaggio di questo metodo è che consente l'osservazione del "lavoro" dell'apparato vocale in termini dinamici e, allo stesso tempo, l'acquisizione di informazioni sulla laringe nel suo complesso, la visualizzazione delle sue strutture profonde, il grado e la simmetria della loro partecipazione ai processi fonatori e respiratori.