Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Ghiandola salivare parotidea

Ultima recensione: 07.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La ghiandola salivare parotide (glangula parotidea) è pari, con secrezione sierosa. Ha una forma irregolare, ricoperta esternamente da una sottile capsula. La massa della ghiandola è di 20-30 g.

La ghiandola salivare parotide, la cui parte più grande si trova sulla superficie esterna del ramo della mandibola, la parte più piccola si trova nella fossa retromascellare formata dal ramo della mandibola, dal muscolo pterigoideo interno, dal processo mastoideo, dal muscolo sternocleidomastoideo, dal ventre posteriore del muscolo digastrico e dalla parete inferiore del condotto uditivo esterno. La forma della ghiandola è molto varia, ma molti autori la trovano simile a una piramide triangolare, sebbene in realtà la ghiandola salivare parotide sia difficile da paragonare a qualsiasi altra.

La ghiandola salivare parotide presenta tre superfici: esterna, anteriore, posteriore e due basi o, secondo l'espressione di molti autori, "due poli". Il margine anteriore della ghiandola ricopre parzialmente la superficie esterna del muscolo massetere, quello posteriore il muscolo sternocleidomastoideo; il polo inferiore spesso raggiunge l'angolo della mandibola, mentre il polo superiore talvolta raggiunge l'arco zigomatico.

La ghiandola salivare parotide è racchiusa in una guaina formata dalla fascia parotide-masticatoria, che è il foglietto superficiale della fascia propria della faccia. Questa guaina, insieme al muscolo massetere, si inserisce superiormente sulle ossa zigomatiche e sull'arco zigomatico, e inferiormente sulla superficie esterna dell'angolo mandibolare. Sul margine posteriore del muscolo massetere, la fascia masseterica si divide e abbraccia la porzione situata sulla superficie esterna di questo muscolo. Anteriormente, la fascia propria è un foglietto denso, da cui i processi penetrano nello spessore della ghiandola e la dividono in lobuli. Lungo il decorso del dotto parotideo, la fascia si ispessisce e contiene vasi concomitanti e, talvolta, un ulteriore lobo della ghiandola. Il letto della ghiandola è uno spazio limitato dai foglietti della fascia parotide-masticatoria. Il foglietto interno della fascia della ghiandola è formato dalle guaine dei muscoli sternocleidomastoideo e digastrico (ventre posteriore), dalle guaine dei muscoli che si estendono dal processo stiloideo; anteriormente, dalla guaina fasciale del muscolo pterigoideo interno, inferiormente e internamente, dalle guaine dei muscoli stiloioideo e digastrico (ventre anteriore). La superficie superiore della ghiandola, rivolta verso il condotto uditivo esterno, e la superficie interna del processo faringeo della ghiandola non sono ricoperte dalla fascia e sono separate da tessuto lasso. La ghiandola salivare parotide, con uno sperone, penetra nello spazio tra il condotto uditivo e la capsula dell'articolazione temporo-mandibolare. Nella zona del processo faringeo, nella parte inferiore, dove la superficie interna è rivolta verso il ventre posteriore dei muscoli digastrico e stiloioideo, è presente anche una robusta fascia. La parte della superficie interna della ghiandola priva di rivestimento fasciale è adiacente al tessuto dello spazio perifaringeo. La fascia parotide-masticatoria si infiltra nelle formazioni fasciali delle strutture adiacenti (all'esterno, nella fascia superficiale del collo, posteriormente, nella fascia prevertebrale, internamente, nell'aponeurosi stilofaringea e nella guaina vascolare). Lo spessore della capsula dipende dall'età e dal sesso della persona.

La pelle si sposta facilmente; al di sotto di essa si trova un sottile strato di tessuto adiposo sottocutaneo che circonda il foglietto esterno della fascia ghiandolare e si infiltra nel tessuto delle aree adiacenti, favorendo la diffusione indisturbata dell'infiltrato tumorale in tutte le direzioni. Il foglietto profondo della fascia masseterica parotide separa la ghiandola dalla parete laterale della faringe, dal ventre posteriore del muscolo digastrico, dai muscoli e dai legamenti attaccati al processo stiloideo e dalla superficie posteriore del muscolo pterigoideo interno.

Sul margine posteriore della ghiandola, il foglietto interno della fascia si fonde con quello esterno e, all'angolo della mascella inferiore, entrambi i foglietti formano una robusta partizione che separa il polo inferiore da quello sottomandibolare.

Le guaine fasciali dei vasi e dei nervi sono fuse con la capsula della ghiandola, quindi non rimangono difetti nella capsula nei punti di ingresso o di uscita. Tuttavia, viene descritta la possibilità che il processo patologico si diffonda lungo l'arteria carotide esterna nell'area del triangolo carotideo del collo e lungo l'arteria mascellare interna nella fessura mascellare-pterigoidea dello spazio masticatorio.

Sul margine anteriore, sopra il dotto parotideo, a volte è presente un lobo aggiuntivo di 1-2 cm di diametro. Si verifica nel 10-20% dei soggetti e può essere fonte di sviluppo tumorale.

La ghiandola salivare parotide secerne il suo secreto dal dotto salivare parotideo. Solitamente è principale e riceve canali laterali (da 7 a 18) lungo il suo percorso. In alcuni casi è formato dalla fusione di due dotti di diametro pressoché uguale, talvolta presenta una struttura ramificata. Il dotto parotideo emerge al confine tra il terzo superiore e il terzo medio e si dirige obliquamente verso l'alto e in avanti, per poi, piegandosi verso il basso, percorrere orizzontalmente la superficie esterna del muscolo massetere. Al suo margine, il dotto si piega verso l'interno, penetrando obliquamente nel tessuto adiposo e nel muscolo buccinatore. Quindi, per 5 cm, il dotto si trova lungo la mucosa della guancia e si apre nel vestibolo della bocca a livello del secondo molare superiore o tra il primo e il secondo molare superiore. L'apertura del dotto parotideo ha una forma arrotondata o a forma di fessura stretta, spesso situata su un rilievo a forma di papilla. Il diametro del dotto è di 3 mm e la sua lunghezza varia da 15 a 40 mm. Il dotto del lobo accessorio della ghiandola sfocia nel dotto parotideo, il che fornisce a molti ricercatori un motivo per non definirlo una ghiandola indipendente. Spesso il bordo anteriore sporge molto in avanti e raggiunge quasi il bordo anteriore del muscolo massetere. In questi casi, l'inizio del dotto parotideo è mascherato dalla ghiandola.

La maggior parte degli anatomisti e dei chirurghi definisce la proiezione del dotto parotideo lungo la linea che collega il trago del padiglione auricolare all'angolo della bocca. Nei bambini, il dotto viene spesso proiettato lungo la linea che collega l'angolo della bocca al lobo del padiglione auricolare.

La ghiandola salivare parotide è attraversata da numerosi vasi sanguigni e linfatici, nervi e linfonodi. Nella maggior parte dei casi, i vasi si trovano nello spessore della ghiandola, più vicino alla sua superficie anteriore. Talvolta i vasi decorrono lungo la superficie interna della ghiandola. Il vaso sanguigno più grande è l'arteria carotide esterna, che è strettamente fusa con il parenchima della ghiandola e qui si divide nei suoi rami terminali: l'arteria auricolare posteriore, la vena temporale superficiale, la vena facciale trasversa e la vena mascellare. La vena giugulare esterna si trova all'esterno dell'arteria carotide esterna. In essa confluiscono le vene auricolare posteriore e facciale trasversa. Il sangue venoso fuoriesce dalla vena retromandibolare, che si forma dalla confluenza delle vene temporali superficiali e mascellari.

Innervazione: sensitiva - rami parotidei del nervo auricolotemporale, secretoria (parasimpatica) - fibre del nervo auricolotemporale (dal ganglio otico), simpatica - dal plesso carotideo esterno.

La ghiandola salivare parotide è innervata dai rami parotidei del nervo auricolotemporale; le fibre secretorie provengono dal ganglio otico; i nervi simpatici accompagnano l'arteria temporale superficiale. Il lobo accessorio e il dotto parotideo sono innervati dai rami del nervo facciale.

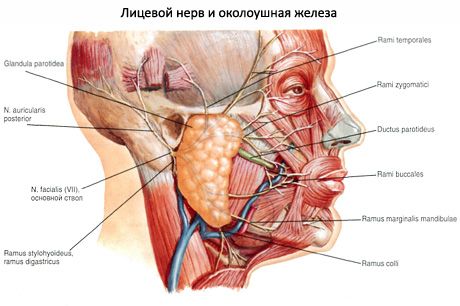

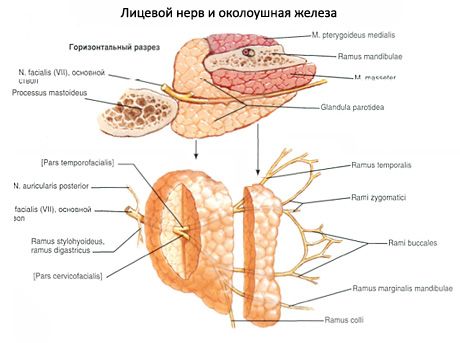

La ghiandola salivare parotide è penetrata dalla porzione extracranica del nervo facciale, che è il VII paio di nervi cranici. Il nervo facciale esce dal cranio attraverso il foro stilomastoideo. La lunghezza del nervo fino al margine posteriore è in media di 10 mm. Durante l'intervento chirurgico, come alcuni chirurghi notano, questa sezione del nervo può essere allungata tirando in avanti la mandibola. Il nervo facciale penetra più spesso nel terzo medio della ghiandola. Nel parenchima della ghiandola, il nervo passa lungo un tronco comune di circa 15 mm, sempre verso l'esterno dall'arteria carotide esterna e dalla vena giugulare esterna. Quindi il nervo facciale si divide in due rami. Un ramo procede orizzontalmente, proseguendo il decorso del tronco comune, e si divide in tre rami. L'altro ramo è diretto verso il basso quasi ad angolo retto, passa nel parenchima della ghiandola per la maggiore distanza (circa 20 mm) e si divide anch'esso in due rami. Molto raramente, il nervo facciale si divide prima di entrare nell'organo. Nella ghiandola stessa, i nervi si anastomizzavano ampiamente tra loro, il che crea notevoli difficoltà nell'isolamento durante l'intervento chirurgico. Cinque rami principali del nervo facciale emergono dal tessuto ghiandolare e raggiungono i muscoli facciali: temporale, zigomatico, buccale, marginale mandibolare e cervicale.

Secondo l'opinione generale dei ricercatori, la topografia dei cinque rami principali del nervo facciale è estremamente variabile. Vengono descritte diverse varianti di divisione del nervo facciale. Come punto di riferimento in chirurgia pratica per individuare il ramo mandibolare diretto all'angolo della bocca, si può utilizzare la posizione del dotto parotideo, e per individuare il ramo zigomatico, una linea retta che collega l'angolo dell'occhio al lobo del padiglione auricolare.

La ghiandola salivare parotide è inoltre attraversata dal nervo auricolotemporale, un ramo del nervo mandibolare. Il nervo auricolotemporale penetra nella ghiandola leggermente al di sotto e posteriormente al processo articolare della mandibola e si divide in numerosi piccoli tronchi, la cui topografia è complessa. Uno dei rami accompagna l'arteria temporale superficiale, gli altri rami formano un ispessimento a forma di placca, da cui si dipartono numerosi rami più sottili in diverse direzioni (anche verso la cute del padiglione auricolare e il condotto uditivo esterno), che si anastomizzano con il plesso simpatico dell'arteria carotide esterna.

La ghiandola salivare parotide è composta da una parte superficiale e da una profonda. La parte superficiale corrisponde alla porzione della ghiandola che si trova sul muscolo massetere. La parte profonda occupa una depressione dietro il ramo della mandibola. Il nervo facciale e la sua guaina connettivale, che attraversano lo spessore della ghiandola, costituiscono un punto di riferimento, all'esterno del quale si trova la parte superficiale, all'interno la parte profonda.

Vascolarizzazione: rami parotidei delle superfici dell'arteria temporale, deflusso venoso nella vena retromandibolare.

Drenaggio linfatico: nei linfonodi parotidei superficiali e profondi.

Cosa c'è da esaminare?

[

[