Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Leucoplachia esofagea

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Se lo strato epiteliale della mucosa del tratto digerente superiore inizia a cheratinizzarsi intensamente, si parla di leucoplachia esofagea. Nella fase iniziale della malattia si forma una placca densa, che può essere rimossa e non è praticamente accompagnata da segni del processo infiammatorio. Col tempo, compaiono alterazioni distruttive della mucosa su guance, lingua e cavità orale. In assenza di trattamento, esiste un alto rischio di sviluppare un processo maligno. [ 1 ]

Epidemiologia

Se consideriamo le statistiche generali dei pazienti che cercano aiuto per la leucoplachia esofagea, la malattia si riscontra più spesso nei pazienti di età compresa tra 30 e 70 anni e più spesso negli uomini (più del 4% negli uomini rispetto al 2% nelle donne).

Per ogni cento casi di pazienti a cui viene diagnosticata una leucoplachia, si può riscontrare fino al 6% di patologie precancerose e fino al 5% di tumori in fase iniziale. Parliamo principalmente di pazienti con leucoplachia esofagea di tipo verrucoso ed erosivo-ulceroso: in questi pazienti, la condizione precancerosa può essere riclassificata come carcinoma squamocellulare invasivo.

Il carcinoma iniziale o in crescita delle mucose dell'esofago, dovuto a cheratinizzazione intensa, è talvolta simile alla leucoplachia. Per questo motivo, chiunque sospetti questa patologia viene indirizzato a esami istologici e di altro tipo per una diagnosi tempestiva di una condizione precancerosa o maligna.

È importante notare che la leucoplachia dell'esofago è una patologia estremamente rara rispetto alla leucoplachia del cavo orale. Si può affermare che queste due patologie siano spesso identificate a causa della somiglianza delle manifestazioni cliniche. In alcuni paesi, per una formulazione più accurata della diagnosi, il termine "leucoplachia dell'esofago" viene sostituito con il termine "metaplasia epidermoide dell'esofago".

Le cause leucoplachia esofagea

Gli esperti non hanno ancora determinato l'esatta eziologia dello sviluppo della leucoplachia dell'esofago. Tuttavia, è già possibile affermare con certezza che la patologia insorge sotto l'influenza di fattori dannosi prevalentemente esterni, in particolare irritazione termica, meccanica o chimica. I rischi della malattia sono significativamente aumentati dall'influenza simultanea di diversi fattori di questo tipo. Ad esempio, la leucoplachia dell'esofago e del cavo orale si riscontra spesso nei fumatori "accaniti": la loro mucosa è regolarmente esposta agli effetti sia termici che chimici delle resine di nicotina e del fumo di sigaretta. [ 2 ]

Analizzando più nel dettaglio, le seguenti cause possono portare allo sviluppo della leucoplachia dell'esofago:

- disturbi neurodistrofici che colpiscono le mucose;

- processi infiammatori cronici della pelle e delle mucose, dell'apparato digerente;

- predisposizione genetica (la cosiddetta discheratosi “familiare”);

- ipovitaminosi della vitamina A;

- involuzione delle mucose;

- disturbi ormonali, squilibrio ormonale prolungato o grave;

- lesioni infettive del cavo orale e del tratto digerente;

- influenze professionali dannose, comprese le malattie professionali croniche;

- fumo, abuso di alcol;

- mangiare cibi eccessivamente caldi, abusare di condimenti e spezie piccanti;

- consumo sistematico di cibo secco, consumo regolare di cibo grezzo e secco;

- malattie dentali, presenza di impianti dentali;

- problemi dentali o denti mancanti, che impediscono di masticare correttamente il cibo;

- immunità patologicamente indebolita.

Fattori di rischio

Le persone di età superiore ai 30 anni possono essere considerate a rischio di leucoplachia esofagea. Durante l'infanzia, la patologia si verifica molto meno frequentemente.

Gli esperti individuano una serie di fattori che possono contribuire all'insorgenza di questo disturbo:

- malattie virali, trasporto di infezioni virali (in particolare, virus dell'herpes, ecc.);

- patologie infettive e infiammatorie, soprattutto quelle a decorso lungo o cronico;

- lesioni meccaniche, chimiche o termiche ricorrenti (frequenti e ripetute gastroduodenoscopie, consumo di cibi troppo grossolani e secchi o caldi, consumo di liquidi aggressivi, ad esempio alcolici forti, ecc.);

- fumo sistematico;

- induzione regolare del vomito (ad esempio nei disturbi alimentari);

- effetti nocivi e patologie professionali (inalazione di vapori chimici, polveri, lavoro con acidi e alcali);

- assorbimento alterato delle vitamine, apporto insufficiente di vitamine nell'organismo;

- un indebolimento acuto o grave del sistema immunitario (in particolare, nei pazienti affetti da HIV e altre condizioni di immunodeficienza);

- fattore ereditario (presenza di una patologia simile in parenti stretti).

Oltre alle cause immediate della leucoplachia esofagea, i medici sottolineano la particolare importanza dei fattori di rischio associati alla predisposizione genetica, alle caratteristiche individuali e allo stile di vita del paziente. La correzione o l'eliminazione tempestiva di questi fattori può rappresentare un passo efficace nella prevenzione di questa patologia: un consulto sistematico con un terapeuta o un gastroenterologo aiuta i pazienti non solo a conoscere meglio la propria salute, ma anche a individuare la patologia il più presto possibile. Se necessario, il medico prescriverà immediatamente le procedure diagnostiche appropriate e adotterà un trattamento mirato. [ 3 ]

Patogenesi

La formazione di focolai patologici di leucoplachia esofagea è influenzata da vari fattori eziologici che hanno un impatto negativo sulle mucose e sull'organismo nel suo complesso. Tuttavia, il meccanismo patogenetico della malattia non è stato studiato a fondo: il coinvolgimento degli interferoni e di altri mediatori immunitari nella patogenesi non dimostra la specificità dello sviluppo della leucoplachia.

Presumibilmente, sotto l'influenza di alcuni agenti irritanti, l'espressione della proteina di adesione specifica del tessuto epiteliale viene interrotta. Ciò porta a un aumento dell'interazione intercellulare delle cellule epiteliali, che attiva i processi di iperdifferenziazione cellulare.

Ne consegue che si verifica una cheratinizzazione eccessiva, fisiologicamente anomala, e allo stesso tempo aumenta la “maturità” cellulare con la soppressione dell’apoptosi. Come risultato di questi processi, le cellule cheratinizzate “a lunga vita” “legate” tra loro non esfoliano e si formano densi strati ipercheratosici. [ 4 ]

Nel tempo, a causa di diverse influenze esterne, si verificano alterazioni distruttive nei tessuti, che portano a un aumento della proliferazione cellulare nello strato basale. È interessante notare che tutti i processi sopra descritti si verificano senza l'attivazione della reattività immunitaria, tipica della leucoplachia. Pertanto, il trattamento della patologia dovrebbe basarsi sulla normalizzazione delle interazioni intercellulari.

Sintomi leucoplachia esofagea

Per molti pazienti la leucoplachia dell'esofago è accompagnata da un significativo peggioramento della qualità della vita e il rischio di malignità della malattia influisce negativamente sullo stato psicologico generale dei pazienti.

I principali tipi di leucoplachia esofagea sono:

- leucoplachia piatta o semplice dell'esofago;

- malattia di tipo verrucoso;

- tipo erosivo-ulceroso;

- leucoplachia molle.

La leucoplachia semplice è la più comune. Durante un esame esterno, di solito non è possibile rilevare alcuna anomalia patologica. Non si riscontra ingrossamento dei linfonodi adiacenti alla palpazione. Durante l'esame della faringe, il medico presta attenzione alla mucosa, che normalmente dovrebbe essere sufficientemente umida, lucida e di colore rosa pallido. Quando la leucoplachia dell'esofago si diffonde alla faringe e alla cavità orale, si formano limitate macchie chiare con configurazioni nette, senza rigonfiamenti (una sorta di pellicola biancastra indivisibile). Spesso, le zone di cheratosi si estendono ulteriormente, alla superficie interna delle guance e delle labbra. Importante: la macchia biancastra non può essere rimossa, nemmeno con la forza.

La leucoplachia esofagea di tipo verrucoso può svilupparsi da una patologia semplice (piatta). I pazienti lamentano una sensazione di bruciore dietro lo sterno, irritazione o secchezza costante della gola, difficoltà a deglutire il cibo (soprattutto se si mangia asciutto). Non si riscontrano dolore o altri sintomi. Durante l'esame dei pazienti, viene rilevata la presenza di cattive abitudini (fumo, abuso di alcol) e malattie concomitanti dell'apparato digerente, endocrino o cardiovascolare.

La leucoplachia di tipo verrucoso può presentarsi in due varianti:

- leucoplachia a placche dell'esofago (accompagnata dalla formazione di lesioni bianche simili a placche);

- leucoplachia verrucosa dell'esofago (si formano escrescenze dense simili a verruche).

Tali cambiamenti nella mucosa possono essere notati solo eseguendo un'endoscopia o quando il processo si diffonde alla parte posteriore della lingua e alle sue superfici laterali, alla cavità orale, al processo alveolare e al palato.

Nella variante a placca, i focolai patologici sono limitati, sporgono leggermente dalla superficie della mucosa e sono caratterizzati da una configurazione irregolare e contorni netti.

Nella variante verrucosa, sopra la mucosa si forma un tubercolo denso, tanto che è impossibile formare una piega. Il colore dell'elevazione varia dal biancastro al giallo intenso.

La forma erosiva della leucoplachia esofagea è caratterizzata dalla formazione di difetti erosivi e crepe, conseguenza del mancato trattamento delle varianti semplici o verrucose della patologia. A causa dell'evidente danno tissutale, il paziente avverte dolore, bruciore, senso di costrizione e pressione. Il dolore si manifesta dopo l'esposizione a qualsiasi sostanza irritante, in particolare durante l'assunzione di cibo e bevande. È possibile il sanguinamento delle ferite.

I primi segni di leucoplachia esofagea non sono gli stessi in tutte le persone. Molto spesso, il problema si manifesta senza sintomi evidenti, poiché può rimanere inosservato per molti anni.

In altri casi, la leucoplachia si manifesta attraverso alcune sensazioni di disagio, ad esempio difficoltà a deglutire, mal di gola e sensazione di bruciore dietro lo sterno, ecc. Tuttavia, questi segni di solito compaiono in una fase relativamente avanzata della malattia. [ 5 ]

Fasi

Gli stadi della leucoplachia dell'esofago e della cavità orale sono determinati dal tipo di malattia:

- Nella prima fase, sulla mucosa compaiono delle sottili pellicole, non rimovibili con un tampone. Altri segni patologici sono solitamente assenti. Il trattamento in questa fase è più efficace, poiché viene interessato solo lo strato sottomucoso dell'esofago.

- Il secondo stadio è caratterizzato dalla comparsa di tubercoli in rilievo, che possono diffondersi e fondersi. Allo stesso tempo, possono essere interessati anche i linfonodi più vicini.

- Nella terza fase, si formano microlesioni sotto forma di crepe o erosioni nell'area dei tubercoli. Compaiono ulteriori sintomi dolorosi, come dolore e bruciore, provocati dalla penetrazione di particelle di cibo e bevande nelle ferite. In un contesto di disagio costante, lo stato psiconeurologico del paziente è alterato, con irritabilità e insonnia. È possibile un significativo restringimento del lume esofageo.

Il quadro clinico in uno o nell'altro stadio della leucoplachia dell'esofago può manifestarsi sia in modo completo che isolato, poiché dipende da molti fattori: la presenza di altre patologie, le caratteristiche individuali del paziente, la prevalenza del processo patologico, ecc. Pertanto, se si verificano disturbi durante o dopo i pasti, è necessaria una consulenza professionale con un medico del profilo appropriato, in particolare un gastroenterologo o un dentista.

Forme

La moderna classificazione presentata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità divide la leucoplachia in forme omogenee e non omogenee. La forma non omogenea è a sua volta suddivisa in eritroplachia, nodulare, maculata e verrucosa.

Ci sono informazioni secondo cui in un caso su due di leucoplachia non omogenea alcuni casi sono displasia epiteliale e presentano un rischio elevato di malignità.

Esiste un'altra classificazione che include il concetto di "condizione precancerosa epiteliale": include l'eritroplachia e la leucoplachia. Secondo questa suddivisione istologica, la leucoplachia si divide in iperplasia epiteliale focale senza segni di atipicità cellulare, nonché in displasia lieve, moderata e grave. La displasia, a sua volta, è caratterizzata da displasia intraepiteliale squamosa (presenta tre gradi di gravità).

La classificazione specificata viene utilizzata per la descrizione patomorfologica e l'integrazione della diagnosi clinica.

Complicazioni e conseguenze

In assenza di un trattamento adeguato o con una terapia inadeguata della leucoplachia, il processo patologico si aggrava, si verifica una compattazione dei tessuti, che può successivamente provocare un restringimento dell'esofago (stenosi persistente del lume). I segni tipici di un peggioramento della condizione sono:

- comparsa di raucedine, respiro sibilante;

- tosse persistente senza apparente motivo;

- sensazione costante di corpo estraneo in gola;

- dolore, soprattutto quando si cerca di deglutire il cibo.

Il paziente inizia ad avere difficoltà a mangiare, perde peso, diventa irritabile, il sonno è disturbato e la sua capacità lavorativa diminuisce.

Tuttavia, la conseguenza più complessa e pericolosa della leucoplachia esofagea può essere un processo tumorale a eziologia maligna. Il più delle volte, la complicanza si sviluppa in concomitanza con le forme verrucose ed erosivo-ulcerative della malattia. Si distinguono due forme di cancro esofageo:

- carcinoma a cellule squamose, che si sviluppa dalle cellule epiteliali che rivestono l'esofago;

- adenocarcinoma che si manifesta nel segmento inferiore dell'esofago.

Altri tipi di processi maligni nell'esofago sono relativamente rari.

Ma nella fase iniziale dello sviluppo la leucoplachia risponde bene alla terapia, che viene effettuata contemporaneamente all'eliminazione di possibili fattori irritanti, tra cui le cattive abitudini.

Diagnostica leucoplachia esofagea

La diagnosi generale delle malattie esofagee di solito include:

- raccolta di anamnesi;

- esame visivo (ispezione);

- esofagoscopia;

- elettrocardiografia (per la diagnosi differenziale del dolore toracico);

- Esame radiografico dell'esofago;

- esofagomanometria.

Gli esami includono esami generali del sangue e delle urine. Se si sospetta una degenerazione maligna, può essere eseguito un esame del sangue per i marcatori tumorali, sostanze prodotte dalle cellule tumorali e secrete nei fluidi biologici. I marcatori tumorali si trovano più spesso nel sangue dei pazienti affetti da patologie oncologiche. [ 6 ]

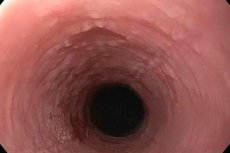

La diagnostica strumentale è sempre efficace se utilizzata in combinazione con altri metodi diagnostici. La procedura principale è considerata l'esame endoscopico dell'esofago: un endoscopio morbido viene inserito nella cavità e, con l'ausilio del quale, viene eseguito un esame completo dell'intera mucosa e, se necessario, viene anche prelevata una biopsia, ovvero un campione di tessuto per l'analisi istologica.

Il quadro endoscopico dipende dal tipo di leucoplachia esofagea:

- Nella forma piatta, si osserva acantosi con alterazioni proliferative negli strati basale e spinoso, nonché displasia con predominanza di paracheratosi nelle cellule epiteliali. Esternamente, ciò si manifesta con la formazione di limitate macchie biancastre che sembrano pellicole incollate.

- Nella forma verrucosa, a differenza di quella piatta, prevale l'ipercheratosi. Si osserva un tipico ingrossamento cellulare degli strati spinoso e basale, su uno sfondo di lievi atipie e polimorfismo. Nelle strutture sottostanti, la rete capillare si espande, si osservano segni di infiltrazione linfoide focale con presenza di pochi eosinofili e plasmacellule. Sulla mucosa si riscontrano rilievi di varie forme e dimensioni, compatti, di colore chiaro (sotto forma di placche o escrescenze verrucose).

- Nella forma erosiva-ulcerosa si riscontrano tutti i segni di un processo infiammatorio cronico con formazione di un infiltrato istiocitario-linfoide. Si sviluppa ipercheratosi intensa nello strato di epitelio difettoso, si verifica displasia dello strato basale e compaiono focolai ulcerati. Il tessuto sottostante è soggetto a infiltrazione cellulare. L'esame endoscopico rivela erosioni e/o fissurazioni, talvolta sanguinanti. I focolai erosivi possono avere diametri da un millimetro a due centimetri. [ 7 ], [ 8 ]

Alterazioni iperplastiche, paracheratosiche, ipercheratosiche, aumento del numero di mitosi, deficit della polarità basale, polimorfismo nucleare, cheratinizzazione cellulare, ipercromatismo e altri segni sono considerati dagli specialisti come condizioni precancerose. Si osserva un rapporto errato tra la triade, che comprende attività proliferativa, differenziazione cellulare e processi biochimici di anaplasia. [ 9 ]

Diagnosi differenziale

La leucoplachia a forma piatta richiede una differenziazione dal decorso tipico del lichen planus, in cui si riscontra una struttura morfologica caratteristica, un'unificazione simmetrica di papule poligonali. La localizzazione predominante degli elementi patologici nel lichen planus è la zona retromolare e il margine labiale rosso.

Il tipo tipico di leucoplachia si differenzia dall'ipercheratosi limitata, in cui si forma un'area piatta, rivestita da squame dense e circondata da una sottile e lieve elevazione.

La leucoplachia verrucosa si distingue dall'infezione da candida. Questa malattia è caratterizzata dalla comparsa di pellicole biancastre-grigiastre, strettamente "adagiate" sulla mucosa. Quando si cerca di rimuovere con forza la pellicola, si rivela una superficie ulcerosa sanguinante. Per ulteriori accertamenti diagnostici, viene eseguita un'analisi citologica.

La leucoplachia di tipo erosivo-ulceroso deve essere differenziata da un tipo simile di lichen planus, in cui compaiono piccoli noduli lungo i bordi delle lesioni patologiche (possono essere presenti anche sulla pelle).

Inoltre, la malattia deve essere distinta dalle manifestazioni di sifilide secondaria, dal danno meccanico cronico alla mucosa e dall'esofagite da reflusso, nonché dalle ustioni chimiche e termiche dell'esofago. Per identificare queste patologie, è importante considerare la conformazione delle lesioni, la loro elevazione rispetto alla superficie della mucosa, la presenza di lucentezza, la separazione delle particelle durante il raschiamento e la presenza di alterazioni di fondo.

Non è sempre possibile basare una diagnosi su un esame obiettivo esterno e sulla raccolta dell'anamnesi del paziente. Non bisogna dimenticare una variante patologica come la leucoplachia idiopatica dell'esofago, che si sviluppa senza alcuna ragione apparente. In questo caso, la diagnosi differenziale è particolarmente importante.

Non tutti gli specialisti sottolineano la necessità di separare concetti come leucoplachia dell'esofago e della cavità orale: in molti modi, questi termini vengono copiati. E nella decodificazione istologica, un segno di refertazione come "leucoplachia dell'esofago" può essere completamente assente: è molto più importante per il medico curante conoscere la natura dei processi istologici – ovvero, a seguito dei quali si sono formati i focolai di compattazione – come conseguenza di atrofia, edema, infiltrazione, acantosi della regione epiteliale media, ipercheratosi delle aree superficiali del tessuto epiteliale squamoso dell'esofago. Sono necessarie anche informazioni sulla presenza di cellule atipiche e displasia. Per questo, è necessario applicare un approccio più ampio all'esame dei pazienti.

Chi contattare?

Trattamento leucoplachia esofagea

La leucoplachia esofagea è trattata più efficacemente con un intervento chirurgico che utilizza azoto liquido, laser o coagulatore elettrico. La criochirurgia è considerata la tecnica più ottimale, poiché presenta un rischio minimo di recidiva della patologia.

Durante il trattamento, è necessario adottare una strategia completa. Oltre a cauterizzare i focolai patologici, è necessario sottoporsi a un ciclo di terapia antibiotica e seguire una dieta rigorosa per un periodo sufficientemente lungo, con la completa esclusione di bevande alcoliche, cibi difficili da digerire, piccanti e acidi.

In generale, le misure terapeutiche per la leucoplachia dell'esofago sono locali e generali.

Un prerequisito per un'azione locale efficace è la neutralizzazione del fattore dannoso. Ad esempio, il paziente deve smettere di fumare e di bere alcolici. In caso contrario, non solo la malattia progredirà, ma anche il rischio di neoplasia maligna aumenterà significativamente. Altri punti importanti includono il rispetto di tutte le norme di igiene orale, ulteriori misure di disinfezione, l'uso di farmaci e, se necessario, l'assistenza di un chirurgo.

Gli specialisti praticano diversi metodi di impatto terapeutico sulle aree colpite dalla leucoplachia dell'esofago. Il metodo più comune e accessibile è considerato l'applicazione di una soluzione oleosa di vitamina A sui focolai patologici, così come l'uso interno del farmaco combinato Aevit (una combinazione di vitamine A ed E).

Il trattamento radicale viene prescritto se la leucoplachia dell'esofago ha raggiunto uno stadio critico, o nei casi in cui l'uso di farmaci non ha l'effetto terapeutico necessario. [ 10 ]

Il trattamento chirurgico prevede l'escissione delle aree interessate mediante bisturi, raggio laser (CO2 o elio-neon), elettrocoagulatore, criodistruttore. Possono essere utilizzati diversi metodi di esposizione. Tuttavia, tale trattamento presenta i suoi svantaggi: si formano alterazioni cicatriziali, i tessuti si deformano e la capacità funzionale dell'esofago viene compromessa. Il recupero dei tessuti è solitamente lungo, il periodo medio di epitelizzazione è di circa 2 mesi. Nelle aree operate si sviluppa un edema sieroso, si forma una crosta umida e l'attività cellulare e i processi del metabolismo di proteine e carboidrati vengono rallentati. Tutto ciò influisce direttamente sulla durata del periodo di rigenerazione. Un altro punto importante: anche l'intervento chirurgico non garantisce l'assenza di recidive e non riduce la probabilità di sviluppare un tumore maligno. [ 11 ]

Vengono utilizzate anche altre tecniche radicali, in particolare gli ultrasuoni a bassa frequenza e il trattamento fotodinamico basato sulla distruzione selettiva dei tessuti alterati mediante stimolazione di elementi fotosensibili.

Bisogna tenere presente che le possibilità di trattamento chirurgico sono limitate: ciò si riferisce innanzitutto alle peculiarità dell'accesso all'esofago, al trauma dell'intervento, ecc. [ 12 ]

Trattamento farmacologico della leucoplachia esofagea

Per uso interno vengono prescritti retinolo, tocoferolo sotto forma di soluzioni oleose e vitamine del gruppo B (in particolare riboflavina, 0,25 g due volte al giorno per un mese).

È possibile utilizzare tonici generali, stimolanti biogenici e agenti cheratoplastici.

Aevit |

Assumere per un lungo periodo, circa 1,5 mesi, 1 capsula al giorno. Ripetere il trattamento dopo 3 mesi. Possibili effetti collaterali: affaticamento, disturbi del sonno, perdita di appetito. |

Plasmol |

Somministrare per via sottocutanea 1 ml al giorno o a giorni alterni. Un ciclo di trattamento richiede 10 iniezioni. Alcuni pazienti possono manifestare reazioni di ipersensibilità al farmaco (prurito, eruzione cutanea, aumento della temperatura corporea). |

Longidaza |

Somministrato per via sottocutanea o intramuscolare nella dose di 3.000 UI. Il ciclo richiede da cinque a 25 iniezioni. L'intervallo tra le iniezioni è di 3-10 giorni. È possibile ripetere il ciclo dopo 2-3 mesi. Possibili effetti collaterali: dolore nella zona dell'iniezione, lieve arrossamento cutaneo. |

Lavomax (Tiloron) |

I primi due giorni si assumono 125 mg una volta al giorno, poi 125 mg a giorni alterni. Il farmaco ha un effetto immunomodulatore e antivirale. Alcuni pazienti possono sviluppare un'allergia ai componenti del farmaco. |

Solcoseryl |

Utilizzato per infusioni endovenose con soluzione di cloruro di sodio o glucosio al 5%. Il dosaggio e la frequenza di somministrazione sono stabiliti dal medico curante. Gli effetti collaterali sono estremamente rari, è possibile un leggero dolore nella zona dell'iniezione. |

Il volume della terapia è determinato dal medico curante, in base alla forma della leucoplachia esofagea, alle dimensioni delle lesioni e alla velocità di sviluppo della malattia. La vitamina A viene assunta per via orale sotto forma di una soluzione oleosa di retinolo acetato al 3,4% o di retinolo palmitato al 5,5%, 10 gocce tre volte al giorno per 6-8 settimane. Il ciclo di trattamento viene ripetuto ogni 4-6 mesi.

Trattamento fisioterapico

I metodi fisioterapici includono l'eliminazione delle zone di leucoplachia esofagea mediante diatermocoagulazione o criodistruzione. La diatermocoagulazione viene eseguita a intermittenza, fino alla completa coagulazione delle zone di ipercheratosi. Il processo di guarigione dura 1-1,5 settimane.

La criodistruzione è attualmente utilizzata attivamente nella terapia complessa delle condizioni precancerose. La procedura non ha praticamente controindicazioni e può essere prescritta anche a pazienti affetti da patologie sistemiche complesse. Durante la criodistruzione, il congelamento a contatto può essere utilizzato in aree difficilmente accessibili chirurgicamente. Gli indicatori di esposizione alla temperatura sono 160-190 °C e la durata è di 1-1,5 minuti. Il periodo di scongelamento è di circa tre minuti e il periodo di guarigione arriva fino a 10 giorni.

Il trattamento fotodinamico dei pazienti con leucoplachia esofagea è considerato uno dei metodi più avanzati. Prevede l'applicazione di fotosensibilizzatori su aree patologicamente alterate. Durante l'esposizione alla luce a onde di una certa lunghezza (in base al limite di assorbimento del colorante), si verifica una concentrazione molecolare di energia. Una volta rilasciata, questa influenza la transizione dell'ossigeno molecolare dall'ambiente esterno in forme attive instabili, in particolare in ossigeno singoletto, in grado di distruggere le cellule microbiche. Si tratta di una tecnica fisioterapica relativamente nuova, non ancora disponibile in tutte le strutture mediche.

Trattamento a base di erbe

I metodi tradizionali di trattamento della leucoplachia esofagea non sono sempre appropriati ed efficaci. Il loro utilizzo è consentito solo previa approvazione del medico curante. L'uso improprio e inappropriato di piante medicinali può peggiorare il decorso del processo patologico, aggravare i problemi gastrointestinali preesistenti e causare lo sviluppo di complicanze.

Nel frattempo, le seguenti ricette popolari sono quelle utilizzate con maggior successo per la leucoplachia dell'esofago:

- Cicuta. [ 13 ] Le infiorescenze della pianta vengono schiacciate, versate liberamente in un barattolo da mezzo litro fino all'orlo, riempite di vodka e chiuse con un coperchio. Conservare in frigorifero per tre settimane. Quindi la tintura viene filtrata e assunta secondo il seguente schema: il primo giorno, assumere 2 gocce di tintura in 150 ml di acqua, quindi la dose del prodotto viene aumentata quotidianamente di una goccia, portandola a 40 gocce per dose. Successivamente, la quantità di prodotto viene nuovamente ridotta, alle 2 gocce originali.

- Infuso di aghi di pino. Raccogliete aghi di pino freschi, metteteli in un thermos e versatevi sopra acqua bollente (130 g di aghi per 500 ml di acqua bollente). Lasciate in infusione per 8 ore (l'ideale sarebbe lasciarla tutta la notte). Quindi filtrate il medicinale e iniziate ad assumerlo, bevendone un paio di sorsi durante il giorno, in più riprese. Si consiglia di preparare un infuso fresco ogni giorno.

- Succo di carota e barbabietola. Preparare e bere succo di carota e barbabietola appena spremuto ogni giorno (circa 50:50), a stomaco vuoto, un'ora prima dei pasti, 150 ml.

La medicina tradizionale è meglio utilizzata come integrazione ai metodi di trattamento tradizionali. Non bisogna affidarsi esclusivamente alle ricette tradizionali, soprattutto quando si tratta di leucoplachia esofagea in fase avanzata.

Prevenzione

La prevenzione dello sviluppo della leucoplachia esofagea prevede l'astensione dal fumo, dal consumo di alcolici, la limitazione di cibi piccanti e acidi nella dieta, l'esecuzione regolare di procedure igieniche per la pulizia del cavo orale e il trattamento tempestivo di eventuali patologie del tratto digerente. L'insieme di misure elencate è integrato dall'uso a lungo termine di una soluzione oleosa di vitamina A o di altri preparati vitaminici:

- Aevit è un complesso di soluzioni oleose di vitamine A ed E;

- Asepta è una combinazione complessa di vitamine, calcio di corallo, coenzima Q10 ed estratti vegetali.

Gli estratti di erbe medicinali e gli oli essenziali di origine naturale hanno un effetto positivo sulla salute del cavo orale e di tutto l'organismo. Si consiglia l'uso di dentifrici di alta qualità con effetto antibatterico, che proteggano la mucosa dai batteri patogeni e non influiscano negativamente sulla microflora benefica.

È utile sciacquare regolarmente la bocca e bere tisane a base di camomilla, salvia, calendula e altre piante dalle proprietà antinfiammatorie e rigeneranti.

L'estratto di olivello spinoso e l'olio essenziale di geranio sono considerati ottimi rimedi preventivi. Questi prodotti aiutano a mantenere la mucosa esofagea in condizioni normali e possiedono anche proprietà antisettiche piuttosto efficaci.

Previsione

Il trattamento della leucoplachia esofagea viene effettuato con vari metodi. Nei casi lievi, si può ricorrere a una terapia conservativa basata sull'assunzione di vitamine liposolubili (in particolare vitamina A), oltre al rafforzamento delle difese naturali dell'organismo. Il decorso della patologia è imprevedibile e individuale per ogni paziente: alcuni pazienti convivono con lo stadio iniziale della malattia fino alla fine della vita, senza lamentare alcun disagio o peggioramento delle loro condizioni. In altri pazienti, invece, il carcinoma squamocellulare può svilupparsi entro un anno.

Se si sospetta che la terapia conservativa non sia efficace, il medico prescrive un intervento chirurgico con l'asportazione dei focolai patologici e il loro approfondito esame istologico.

Senza trattamento, il rischio di sviluppare patologie maligne aumenta significativamente. Per questo motivo, la leucoplachia dell'esofago è classificata come condizione precancerosa. Particolarmente pericolose in questo senso sono la forma ulcerosa e verrucosa della leucoplachia, così come la diffusione della patologia alla zona della lingua.