Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Paresi delle corde vocali: cause, sintomi, diagnosi

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Nella società umana, il linguaggio è il principale mezzo di comunicazione, contribuendo anche allo sviluppo delle funzioni mentali superiori: pensiero, attenzione, memoria, ecc. Fin dall'infanzia, impariamo a comprendere e riprodurre suoni, parole e frasi. Questi segnali, generalmente accettati, e le loro configurazioni, facilitano la comprensione reciproca tra le persone. L'uomo moderno non pensa nemmeno a come esprimere i propri pensieri, atteggiamenti ed emozioni in altri modi, in modo che siano comprensibili agli altri e contribuiscano a costruire relazioni. Non sorprende che le patologie dell'apparato vocale (ad esempio, la paresi delle corde vocali), che privano una persona della normale capacità di comunicare verbalmente (parlando), rappresentino oggi un problema serio, e non solo di natura medica.

Un po' di anatomia

Non è un segreto che il linguaggio sia una caratteristica importante degli esseri umani, che li distingue dagli altri rappresentanti del mondo animale. Il loro apparato fonatorio è una struttura complessa, che include organi correlati a vari sistemi funzionali. L'apparato fonatorio è costituito da due sezioni: centrale e periferica. La sezione periferica comprende:

- l'apparato uditivo (orecchio esterno, medio e interno), che ci permette di udire i suoni e la parola,

- apparato fonatorio (apparato respiratorio, vocale e articolatorio) con l'aiuto del quale possiamo produrre suoni diversi, formare varie combinazioni di suoni e parole.

La sezione centrale dell'apparato fonatorio comprende le aree fonatorie del cervello e le fibre nervose che trasmettono gli impulsi dal sistema nervoso centrale agli organi periferici della respirazione e della parola coinvolti nella produzione dei suoni, e viceversa. Questo ci dà la capacità non solo di pronunciare i singoli suoni, ma anche di controllarne la pronuncia, analizzarne e formarne determinate catene di suoni (parole) che usiamo per indicare un particolare oggetto, azione, caratteristica, ecc. [ 1 ]

La base dell'apparato vocale è la laringe, costituita da cartilagine e muscoli ed è ricoperta da una mucosa. Nella parte superiore della laringe, che è fondamentalmente il generatore del suono, la sua membrana interna forma due pieghe costituite da tessuto connettivo muscolare e fibroso. Le parti di tessuto connettivo delle pieghe sono chiamate corde vocali, sebbene il termine più spesso si riferisca alle corde vocali, ovvero alle loro parti muscolari e connettive.

Grazie ai movimenti delle articolazioni della laringe, alla presenza di muscoli elastici e di fibre nervose che li innervano, il tessuto delle corde vocali può contrarsi e allungarsi. Di conseguenza, la tensione delle corde vocali e la dimensione dello spazio tra di esse cambiano; sotto l'influenza del flusso d'aria espirata, si verifica una vibrazione delle corde (sia della loro massa complessiva che di singole parti) e si forma un suono di diverse tonalità.

Le corde vocali cambiano posizione e tensione sotto l'influenza degli impulsi nervosi provenienti dalla parte centrale dell'apparato fonatorio. Gli impulsi viaggiano lungo le fibre nervose. È chiaro che qualsiasi danno ai nervi che collegano il sistema nervoso centrale all'apparato fonatorio influirà sicuramente sulla qualità della pronuncia.

Epidemiologia

E sebbene, secondo le statistiche, le persone la cui professione richiede loro di parlare molto cerchino più spesso aiuto per una voce rauca o persa: insegnanti, centralinisti, annunciatori, ecc., è importante capire che un sovraccarico sulle corde vocali è ben lungi dall'essere l'unica causa dell'interruzione della formazione della voce. Inoltre, in questo caso stiamo parlando di una semplice paresi reversibile associata a un'interruzione dell'afflusso di sangue (a causa del sovraccarico delle corde, i piccoli capillari possono rompersi, la nutrizione dei tessuti molli circostanti si deteriora, il tono dei muscoli della laringe e delle corde vocali diminuisce).

Secondo la ricerca, il 60% delle paresi delle corde vocali è associato a neoplasie della laringe, dell'esofago o della tiroide e a interventi chirurgici nella stessa sede. Inoltre, la chirurgia tiroidea viene diagnosticata per prima. La paresi idiopatica di eziologia incerta viene diagnosticata nel 20% dei casi e di solito la vera causa della malattia è un'infezione virale. La paresi dovuta a danni ai nervi durante interventi neurochirurgici e patologie neurologiche si verifica nel 5% dei casi. Malattie infettive e infiammatorie del cervello, della gola e dell'apparato respiratorio causano disfunzioni dell'apparato vocale nel 4-5%. [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ]

Benninger et al. hanno calcolato che la paralisi bilaterale delle corde vocali potrebbe essere associata a trauma chirurgico nel 44% dei casi, a tumore maligno nel 17% dei casi, secondaria a intubazione tracheale nel 15% dei casi, a malattia neurologica nel 12% dei pazienti e a cause idiopatiche nel 12% dei casi.[ 5 ]

Diventa quindi chiaro che la paresi delle corde vocali è una patologia multifattoriale che richiede un attento esame e l'identificazione delle cause della patologia. Solo in questo modo il medico può comprendere il meccanismo del disturbo della fonazione (produzione di suoni) che ne consegue e prescrivere un trattamento appropriato (sintomatico e mirato a eradicare la causa della patologia).

Le cause paresi delle corde vocali

La paresi è una perdita parziale delle funzioni dell'apparato vocale, che può essere considerata una malattia a sé stante o presentarsi in concomitanza con altre patologie. Il più delle volte, tale compromissione della fonazione si osserva in concomitanza con malattie infiammatorie della laringe:

- La laringite è un'infiammazione della laringe dovuta all'impatto negativo di infezioni, irritazione della mucosa laringea da sostanze chimiche inalate o acidi che penetrano nella cavità orale (da lì possono anche penetrare nelle sezioni iniziali della laringe) con malattia da reflusso, sovraccarico delle corde vocali durante il parlare ad alta voce, gridare, durante gli esercizi vocali. Le cause possono anche essere lesioni traumatiche, la diffusione del processo infiammatorio dalle vie respiratorie inferiori o superiori alla mucosa laringea, tumori del collo e del mediastino, diminuzione del tono muscolare legata all'età, a seguito della quale il cibo entra nelle vie respiratorie e può provocare infiammazione. [ 6 ]

- La laringotracheite è un'infiammazione della mucosa della laringe e delle porzioni iniziali della trachea adiacente. È solitamente di origine infettiva (generalmente virale, meno frequentemente batterica) e si verifica come complicanza di malattie infettive e infiammatorie di naso, gola, bronchi e polmoni. Tuttavia, non si può escludere la natura allergica della malattia.

L'infiammazione è sempre accompagnata da disturbi metabolici (edema tissutale), iperemia (arrossamento della mucosa dovuto a disturbi circolatori) e, di conseguenza, diminuzione del tono muscolare della laringe. Non sorprende che con le patologie sopra descritte si noti una voce roca o rauca, una diminuzione della sua forza e, se non si presta attenzione durante la malattia, una completa perdita di voce o un linguaggio sussurrato. [ 7 ]

- La condropericondrite delle cartilagini laringee con paresi delle corde vocali è una malattia infiammatoria del tessuto cartilagineo del principale organo della fonazione. Le cartilagini cricoidea e aritenoidea, a cui sono attaccate le corde vocali, sono le più suscettibili alla malattia. [ 8 ] In questo caso, i cambiamenti della voce si osservano parallelamente a una violazione dell'atto della deglutizione. La causa della malattia è chiamata infezione. Questi possono essere batteri opportunisti e patogeni, virus che penetrano e si attivano nei tessuti della laringe a seguito di ferite da arma da taglio e da arma da fuoco, ustioni, malattie respiratorie, infezioni interne (tubercolosi, sifilide, polmonite, tifo), erisipela. Talvolta la condropericondrite della laringe si sviluppa dopo un trauma contusivo alla gola, come complicazione di interventi chirurgici e manipolazioni mediche (intubazione, broncoscopia, tracheotomia, bougienage esofageo, ecc.). [ 9 ] In alcuni casi, la malattia è stata provocata dalla radioterapia per il cancro, che ha ridotto la resistenza dell'organismo alle infezioni. [ 10 ] Se la malattia viene trascurata, la voce potrebbe non guarire da sola.

Fattori di rischio

I fattori di rischio per una complicazione come la paresi delle corde vocali possono essere considerati qualsiasi malattia infettiva delle vie respiratorie (ARI, influenza, tonsillite, bronchite, infiammazione e tubercolosi dei polmoni, difterite), così come le infezioni del cervello (meningite, meningoencefalite) e del midollo spinale (poliomielite).

Disturbi della produzione dei suoni possono essere diagnosticati in alcune patologie infettive del tratto gastrointestinale (ad esempio, quando le vie respiratorie sono colpite dall'agente patogeno della febbre tifoide, la voce cambia, diventa rauca, ovattata; nel botulismo si osserva spesso una voce nasale), tifo, gravi traumi cranici, formazione di vuoti locali nel midollo spinale e nel cervello (siringobulbia), infezione sifilitica, paralisi cerebrale infantile.

Nella patologia autoimmune neuromuscolare chiamata "miastenia", la paresi delle corde vocali può verificarsi a causa di una forte tensione nei muscoli della laringe (conversazioni lunghe o rumorose, mangiare, ecc.). Nella poliomiosite grave (lesione infiammatoria dei muscoli striati), i tessuti molli del collo e della laringe possono infiammarsi, con conseguente parziale compromissione della loro funzionalità (indebolimento, diminuzione del tono).

La disfunzione dei muscoli delle corde vocali può essere associata a disturbi vascolari cerebrali (aterosclerosi cerebrale, ictus cerebrale), a processi tumorali in esso (in prossimità dei centri del linguaggio e del passaggio dei nervi responsabili dell'innervazione della laringe) e a interventi neurochirurgici (ad esempio, con danno parziale dei nuclei del nervo vago). La paresi delle corde vocali dopo un intervento chirurgico causato da un danno al nervo vago (nei suoi nuclei e rami) è una rara complicanza osservata in 5-6 pazienti su 100.

Una delle cause più comuni di paresi delle corde vocali è considerata la formazione di tumori nel collo e nel mediastino, che comprimono i nervi che conducono gli impulsi alla parte periferica dell'apparato fonatorio, e il trauma laringeo, quando il nervo vago o i suoi rami sono danneggiati: il nervo laringeo ricorrente e inferiore. Il più delle volte, si parla di danno al nervo laringeo ricorrente, possibile durante interventi chirurgici alla tiroide, intubazione, blocco del plesso brachiale con il metodo della scala, traumi esterni alla laringe. [ 11 ]

La compressione e la distrofia del nervo ricorrente sono possibili in caso di varie patologie degli organi toracici. I rami del nervo vago, che vanno in direzione opposta (dagli organi toracici alla faringe e alla laringe), entrano in contatto diretto con molti organi vitali (cuore, polmoni, esofago, mediastino, tiroide). Qualsiasi formazione e processo patologico nei tessuti di questi organi può:

- esercitare pressione su un nervo (aneurisma aortico, infiammazione delle membrane o ingrossamento delle camere inferiori del cuore, tumori, gozzo, polmonite con il loro ingrossamento, processi essudativi e cicatriziali nella pleura)

- o causarne la distruzione (malattie oncologiche: cancro dell'esofago, processi maligni nella tiroide, nel mediastino, ecc.).

Il nervo ricorrente può essere compresso anche dai linfonodi ingrossati (cervicali, peribronchiali, mediastinici). [ 12 ]

L'aumento della pressione esercitata sulle corde vocali e l'inalazione di aria fredda attraverso la bocca provocano malattie infiammatorie dei tessuti della faringe e della laringe, compromettendone l'afflusso sanguigno e la funzionalità. Una situazione identica si osserva in caso di inalazione di aria molto polverosa, fumo, sostanze chimiche caustiche, nonché in caso di grave intossicazione. In questi casi, viene diagnosticata una laringite, che si complica con la paresi delle corde vocali.

Poiché la parte periferica dell'apparato fonatorio è direttamente collegata all'attività del sistema nervoso centrale, qualsiasi disturbo nel suo funzionamento può influire negativamente sul processo di formazione del suono. La paresi delle corde vocali può essere osservata in caso di psicopatia, attacchi isterici, nevrosi (ad esempio, sindrome asteno-nevrotica), distonia neurocircolatoria (nota anche come distonia vegetativa-vascolare o DIV). Talvolta la voce scompare o si indebolisce notevolmente a causa del nervosismo, dovuto a stress o grave shock psico-emotivo. [ 13 ]

Un'altra causa estremamente rara di paralisi bilaterale del nervo laringeo ricorrente è la sindrome di Guillain-Barré (GBS), la neuropatia demielinizzante acquisita più comune. Sebbene la sindrome di Guillain-Barré si presenti classicamente con la perdita dei riflessi tendinei profondi e la paralisi muscolare ascendente, oltre ai nervi periferici possono essere colpiti anche i nervi cranici. La GBS può anche manifestarsi con sindrome da distress respiratorio che richiede ventilazione meccanica, sviluppo di aritmie cardiache e instabilità emodinamica.[ 14 ]

Patogenesi

La patogenesi della patologia chiamata paresi delle corde vocali si basa su un'interruzione della conduzione nervosa (nervo vago e suoi rami), che trasmettono gli impulsi ai tessuti della laringe, incluso il tessuto muscolare delle corde vocali. Si tratta cioè di un'interruzione dell'innervazione dell'apparato vocale, che è causa di una diminuzione del tono dei suoi muscoli e si riflette nella forza, nella sonorità e nel timbro della voce. Questi disturbi in logopedia sono riuniti sotto un unico nome: disfonia, e in caso di completa assenza di voce, si parla di afonia. [ 15 ], [ 16 ]

La paresi delle corde vocali e le sue conseguenze non hanno alcuna preferenza di genere o di età. Questa patologia può verificarsi con uguale probabilità in uomini, donne e bambini. [ 17 ]

Sintomi paresi delle corde vocali

Considerando che la paresi delle corde vocali è un disturbo multifattoriale della funzionalità dell'apparato fonatorio, si può supporre che le combinazioni sintomatologiche nei diversi tipi di patologia possano variare significativamente. Infatti, se si escludono i sintomi della patologia di base (e l'indebolimento dell'apparato muscolo-legamentoso della laringe viene spesso osservato sullo sfondo di problemi di salute preesistenti), in tutti i casi è visibile un quadro clinico specifico.

I primi segni di paresi delle corde vocali sono solitamente alterazioni della voce (sonorità, timbro, tono) e problemi respiratori. Questi sintomi possono manifestarsi in diversa intensità. In caso di paresi monolaterale delle corde vocali, si manifestano spiacevoli cambiamenti nella voce. Questa diventa insolita, più rauca, ovattata, roca. Spesso si notano un tono di voce più roco e un insolito rantolo durante una conversazione.

L'affaticamento rapido quando si deve parlare molto, associato a tensione durante l'espirazione (il suono si forma durante l'espirazione), è spiegato dagli stessi cambiamenti nella voce. La formazione di suoni e parole negli esseri umani avviene a livello riflesso. Avendo imparato a parlare, non pensiamo più a come riprodurre questo o quel suono. Ma con la paresi, i suoni cambiano, il loro suono diventa insolito, quindi una persona deve sforzare maggiormente l'apparato vocale per restituire la sonorità della voce e pronunciare correttamente suoni e parole. Questo porta a un rapido affaticamento, disagio alla laringe e talvolta a uno spasmo dei suoi muscoli.

I problemi respiratori con paresi delle corde vocali sono spiegati dal restringimento della glottide dovuto alla diminuzione del tono muscolare delle pliche. La trachea non è solo un organo di fonazione, ma anche parte dell'apparato respiratorio. Quando siamo in silenzio, le pliche vocali sono aperte e l'aria può circolare liberamente nelle vie respiratorie. Le pliche vocali si chiudono solo durante la conversazione. Se il loro tono si riduce a causa dell'indebolimento del controllo centrale o del trofismo tissutale, le pliche rimangono chiuse o non si aprono completamente anche durante il silenzio, il che costituisce un ostacolo al flusso d'aria.

In caso di paresi monolaterale delle corde vocali, che si verifica quando l'innervazione di queste ultime è interrotta da un solo lato, non si verificano particolari problemi respiratori. Una piega vocale normalmente funzionante consente la formazione di uno spazio sufficiente per il libero passaggio dell'aria e la pronuncia, anche se leggermente distorta. Dopo diversi mesi, i difetti di pronuncia diventano meno evidenti, poiché la funzionalità perduta della piega interessata viene compensata dalla normale funzionalità di quella sana, che ora funziona per due.

Ma quando si tratta di paresi bilaterale, la situazione è leggermente diversa. Il restringimento della glottide su entrambi i lati rappresenta già di per sé un serio problema respiratorio, con difficoltà di inspirazione ed espirazione. Questo è particolarmente evidente durante lo sforzo fisico, quando si avverte mancanza di respiro, o durante una conversazione vivace (la persona parla con aspirazione, fa frequenti pause per prendere fiato, inspirazione ed espirazione sono insolitamente rumorose).

Inoltre, con corde vocali deboli, diventa impossibile pronunciare la maggior parte, e talvolta persino tutti, i suoni del linguaggio. In tal caso, il paziente parla sussurrando o comunica a gesti (afonia). Tuttavia, la completa assenza di fonazione con paresi è estremamente rara, a differenza della paralisi delle corde vocali, in cui la capacità di produrre suoni e respirare dipende completamente dalla posizione mantenuta dalle corde interessate. Pertanto, una paralisi bilaterale con corde chiuse può portare ad asfissia improvvisa e alla morte del paziente.

Nonostante la laringe non sia un organo dell'apparato digerente, molti pazienti con paresi delle corde vocali, situate in stretta prossimità della faringe, hanno difficoltà a deglutire il cibo. Se l'indebolimento della funzionalità delle corde vocali si combina con una compromissione dell'innervazione dell'epiglottide, che blocca l'accesso alla laringe durante il pasto, aumenta il rischio che il cibo entri nelle vie respiratorie: laringe e trachea, con conseguente possibile asfissia.

La paresi monolaterale delle corde vocali può essere accompagnata da una ridotta funzionalità di altri organi adiacenti (lingua, labbra) e da disfagia (disturbo della deglutizione) a causa di un danno ai nervi responsabili dell'innervazione di vari organi della testa e del collo. Pertanto, il nervo vago (o meglio, una coppia di nervi) conduce gli impulsi dal cervello alla cavità addominale e i suoi rami sono responsabili dell'innervazione non solo dell'apparato articolatorio, ma anche di altre aree della testa, del collo, del torace e della cavità addominale. Questo nervo contiene sia fibre motorie che sensoriali, quindi il suo danno può essere accompagnato sia da una compromissione della funzione motoria degli organi sia da una riduzione della loro sensibilità (intorpidimento).

Quando il nervo vago e i suoi rami vengono danneggiati, il sistema nervoso centrale perde parzialmente o totalmente il controllo sul funzionamento di una determinata parte del corpo (in particolare, la laringe e gli organi della cavità orale), quindi gli sforzi volontari coscienti non consentono di correggere in breve tempo il processo di produzione del suono.

Nella paresi funzionale che si verifica in persone con uno stato psico-emotivo instabile, il quadro clinico può variare leggermente. Include sintomi aspecifici, spesso soggettivi. Nella stragrande maggioranza dei casi, tali sintomi sono espressi in modo molto più debole di quanto i pazienti li descrivano. I pazienti possono lamentare mal di gola, sensazione di solletico o bruciore alla gola, un nodo alla gola, ecc., nonché mal di testa, disturbi del sonno, aumento dell'ansia, che non sono direttamente caratteristici della paresi.

Forme

La varietà delle cause di paresi delle corde vocali ha reso necessaria la classificazione della paresi in base ai fattori che la causano. Pertanto, i disturbi della produzione del suono (disfonia) sono solitamente suddivisi in organici e funzionali. I disturbi organici includono casi di disfunzione dell'apparato vocale causati da malattie infiammatorie, neoplasie delle corde vocali e disturbi motori (paresi e paralisi dei muscoli della laringe e delle corde vocali in particolare).

Se non ci sono segni di infiammazione, la forma e il colore delle corde vocali sono normali, ma è presente una disfunzione vocale, gli otorinolaringoiatri parlano di disfonia funzionale, causata da un rapporto errato tra i processi di eccitazione e inibizione nel cervello o di disturbi psicogeni funzionali.

In passato si era soliti dividere la paresi delle corde vocali e della laringe in 2 tipi:

- miogenico (miopatico)

- neurogeno (neuropatico).

Le alterazioni miogeniche erano quelle che interessavano gli strati interni del tessuto muscolare della laringe, causate da infiammazioni acute e croniche, sforzi dell'apparato vocale, intossicazioni, ecc., ovvero disturbi dell'afflusso sanguigno e della nutrizione dei muscoli. La paresi neuropatica era considerata una paresi causata dalla debolezza dei muscoli delle corde vocali dovuta a un disturbo della loro innervazione (compressione, danno, disfunzione nervosa). [ 18 ]

Oggi, alcuni scienziati classificano la paresi miopatica delle corde vocali come disfonia funzionale di tipo ipotonico e la considerano un disturbo temporaneo della fonazione, ripristinato dall'azione locale sui muscoli. Solo le condizioni patologiche associate a un disturbo del nervo vago e dei suoi rami, ovvero le patologie neurogene, sono considerate paresi laringee.

Le forme neuropatiche di paresi possono essere sia organiche che funzionali, ovvero derivanti da disturbi neuropsichiatrici. I disturbi organici si dividono in patologie di origine centrale e periferica.

Le paresi di origine centrale, le cui cause sono malattie cerebrali e interventi chirurgici, rappresentano solo il 10% del totale. Tra queste, danni alla corteccia degli emisferi cerebrali, alle vie corticonucleari (fasci di fibre nervose che trasmettono impulsi ai nuclei motori dei nervi cranici, in questo caso si parla principalmente delle fibre che vanno ai centri nervosi del nervo vago) o direttamente ai nuclei di questo nervo situati nel midollo allungato. Si verificano a seguito di ischemia cerebrale, tumori, gravi traumi cranici, processi infettivi e infiammatori nel cervello e nel midollo spinale. La debolezza funzionale delle corde vocali può essere diagnosticata nella paralisi cerebrale, nella sclerosi multipla o essere il risultato di errori durante interventi neurochirurgici.

La paresi di origine periferica si verifica a seguito di danni ai nervi che trasmettono le informazioni dal cervello ai legamenti e alla schiena. Tali nervi sono precisamente i rami del nervo vago. Cause: lesioni nervose, compressione da parte di varie neoplasie e ingrossamento di organi del torace, linfonodi, metastasi di tumori cancerosi, ecc.

Si distingue anche tra paresi congenita e acquisita. Nel primo caso, la patologia è provocata da un'alterazione nella formazione di varie parti dell'apparato fonatorio durante il periodo prenatale (infezioni, intossicazioni, carenza di vitamine nella donna incinta nelle prime fasi, traumi fetali) o da traumi alla nascita che portano a un'alterazione dell'innervazione della parte periferica dell'apparato fonatorio nel neonato. La debolezza acquisita dell'apparato vocale è una conseguenza o una complicazione di altri processi patologici o il risultato di un sovraccarico dell'apparato fonatorio, sebbene nella maggior parte dei casi si tratti dell'impatto di diversi fattori scatenanti contemporaneamente, ad esempio, conversazione attiva e inalazione di aria fredda, sovraccarico dei muscoli delle corde vocali sullo sfondo di un disturbo preesistente del sistema nervoso centrale, ecc.

La paresi delle corde vocali può essere monolaterale (considerata la più comune e caratterizzata da danno alla corda vocale destra o sinistra) o bilaterale, [ 19 ] quando entrambe le corde vocali sono colpite. Nonostante la varietà di cause e fattori che possono causare la paresi della corda vocale sinistra o destra, [ 20 ] la patologia monolaterale è considerata meno pericolosa, poiché riguarda principalmente disturbi della fonazione e problemi psicologici associati.

In caso di indebolimento bilaterale dei legamenti, che si sviluppa come complicazione dopo interventi chirurgici al collo e alla tiroide, sullo sfondo di lesioni, intubazione, malattie neurodistrofiche e neuromuscolari, non si tratta solo di una semplice violazione della formazione del suono, ma anche di una patologia della funzione respiratoria, considerata una situazione pericolosa per la vita.

Complicazioni e conseguenze

Il linguaggio umano è la capacità di comunicare in modo completo e approfondito con gli altri membri della propria specie, di esprimere i propri pensieri in forma comprensibile e di ricevere informazioni utili da altre persone. Le persone con disturbi della fonazione (dovuti a vari motivi) non sperimentano una diminuzione della comprensione del linguaggio altrui, ma l'incapacità di esprimere i propri pensieri in modo chiaro e comprensibile diventa sicuramente un grave problema psicologico. Ciò è particolarmente evidente se l'attività professionale richiede una pronuncia complessa.

Un insegnante con voce roca ha difficoltà a parlare e a catturare l'attenzione degli studenti, il che comporta una violazione della disciplina e dell'assimilazione del materiale presentato. Un logopedista senza una pronuncia chiara dei suoni non può insegnare ai suoi allievi a parlare correttamente. Un cantante con disfonia non ha il diritto di iniziare a lavorare, il che è accompagnato da un certo malcontento da parte della dirigenza e degli sponsor. Pertanto, la paresi delle corde vocali e la conseguente compromissione della funzione vocale non solo limitano le possibilità di una normale comunicazione, ma possono anche causare disabilità, soprattutto in caso di disfunzione dei nervi associata al loro danno (processi distrofici, resezione negligente), che sono spesso irreversibili.

La disfonia non ha l'effetto migliore sui bambini, soprattutto se il disturbo si manifesta in tenera età, quando il bambino sta ancora imparando a parlare. Prima si risolve il problema, minori saranno le conseguenze. Dopotutto, gli stereotipi errati nella pronuncia dei suoni sviluppati saranno successivamente molto difficili da correggere, nonostante il ripristino della funzione vocale. Ciò creerà difficoltà nella comunicazione, nella comprensione delle parole e nella comprensione del materiale didattico. [ 21 ]

È particolarmente difficile per le persone che perdono completamente la voce. Diventano praticamente mute, pur mantenendo l'udito e la comprensione del parlato. Questa condizione è psicologicamente difficile per la maggior parte dei pazienti: si isolano, cercano di limitare i contatti e cadono in depressione.

La paresi causata da malattie infettive e infiammatorie o da disturbi neuropsichiatrici è solitamente reversibile e, con un trattamento appropriato, la voce viene rapidamente ripristinata. Tuttavia, i pazienti non sempre cercano un aiuto specifico, aspettandosi che la malattia scompaia da sola, e iniziano la patologia. Ma più a lungo le corde vocali sperimentano una mancanza di ossigeno e nutrienti, più difficile sarà per loro riprendersi dalla malattia. [ 22 ]

Il trattamento completo dei disturbi neuropsichiatrici è impossibile senza il coinvolgimento di specialisti (psicologo, psichiatra) e, senza la stabilizzazione del sistema nervoso centrale, il ritorno della voce può richiedere molto tempo.

Diagnostica paresi delle corde vocali

La paresi delle corde vocali è una patologia che può avere cause completamente diverse e indipendenti. Le sue manifestazioni esterne, come la disfonia (afonia), possono rivelare poco sui fattori che hanno portato all'interruzione della produzione vocale. Ed è troppo presto per formulare una diagnosi basata solo su questo, poiché l'indebolimento dei muscoli delle corde vocali non si verifica spontaneamente. Dovrebbe essere considerata una complicazione di patologie preesistenti e di alterazioni funzionali degli organi causate da disturbi metabolici, infezioni, intossicazioni, danni ai nervi durante interventi chirurgici, ecc.

In altre parole, la disfonia, che è proprio il sintomo principale della paresi delle corde vocali, è considerata una patologia a sé stante solo in casi isolati. Ad esempio, in caso di debolezza delle corde vocali nei neonati. Ma anche in questo caso, si tratta di una conseguenza piuttosto remota di disturbi intrauterini che hanno portato a tali anomalie nello sviluppo del bambino.

Nella maggior parte dei casi, i pazienti si rivolgono al medico non tanto per la disfonia in sé (a meno che non si tratti di una forma pronunciata o che la voce non venga utilizzata da una persona come strumento di lavoro), quanto per disturbi respiratori e della deglutizione, sospettando malattie cardiopolmonari, difterite, tonsillite, laringotracheobronchite (in un bambino), ecc. In alcuni casi, la paresi delle corde vocali viene diagnosticata inaspettatamente, parallelamente alla malattia di base, per la quale è necessario consultare un medico (ciò accade spesso con malattie respiratorie, patologie endocrine, processi tumorali, malattie cardiache, dell'esofago, ecc.).

Comunque sia, la diagnosi di disturbo della formazione vocale e l'identificazione delle cause di questo processo iniziano con una visita medica. Innanzitutto, i pazienti contattano un terapeuta che deciderà se è possibile formulare una diagnosi autonomamente (ad esempio, in caso di disfonia dovuta a malattie infettive e infiammatorie della gola e dell'apparato respiratorio) o se sarà necessario l'aiuto di specialisti specifici: otorinolaringoiatra, neurologo, neurochirurgo, psichiatra, pneumologo, endocrinologo, ecc. Se si parla di disfonia in concomitanza con un sovraccarico dei muscoli dell'apparato vocale, potrebbe essere necessario consultare e consultare un foniatra, a cui solitamente si rivolgono coloro che si occupano professionalmente di vocalità.

Quando si visita un medico per la prima volta, gli specialisti si basano sui disturbi del paziente, sull'esame visivo della gola e sull'anamnesi. Le informazioni sulle malattie pregresse e in corso e sugli interventi chirurgici eseguiti consentono di orientarsi rapidamente nella situazione e di restringere il ventaglio delle possibili cause di disfonia, insufficienza respiratoria e disfagia, che sono manifestazioni di paresi delle corde vocali. Pertanto, la predisposizione alle patologie psicogene consente di ipotizzare una paresi funzionale, e interventi chirurgici a torace, mediastino, cuore, tiroide, esofago, nonché interventi neurochirurgici possono essere considerati una possibile causa di danno organico al nervo vago o ricorrente.

Ma queste informazioni non sono sufficienti. Anche gli esami di laboratorio non possono fornire un quadro chiaro della patologia. Con il loro aiuto (analisi del sangue) è possibile solo determinare la presenza di processi infiammatori nell'organismo e di alcuni disturbi metabolici (ad esempio, livelli elevati di glucosio nel diabete).

Gli esami specifici prescritti quando si sospetta una malattia maligna (biopsia ed esame istologico della biopsia) offrono solo la possibilità di differenziare un tumore maligno da uno benigno, ma non sono un indicatore che sia la neoplasia ad aver causato l'alterazione della funzionalità delle corde vocali e della pronuncia.

La diagnostica strumentale svolge un ruolo decisivo nella diagnosi di paresi delle corde vocali e della laringe. Il metodo più semplice e accessibile utilizzato dagli otorinolaringoiatri è la laringoscopia, ovvero l'esame della gola e della laringe mediante strumenti. La laringoscopia indiretta utilizza uno specchio e una lampada frontale per l'illuminazione. La laringoscopia diretta viene eseguita utilizzando un laringoscopio inserito nella laringe del paziente (procedura sia diagnostica che terapeutica), che consente la visualizzazione sia delle corde vocali che della parte interna della laringe. [ 23 ]

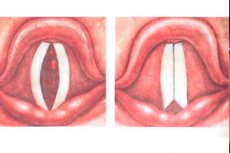

La laringoscopia consente di individuare focolai infiammatori, alterazioni della mucosa laringea, piccole e grandi emorragie non visibili durante un esame normale. Può essere utilizzata per valutare le condizioni delle corde vocali: la loro posizione durante la respirazione e la fonazione, alterazioni patologiche nel movimento, nel colore, nella forma e nelle dimensioni della glottide.

Uno stroboscopio elettronico viene utilizzato per determinare la natura delle vibrazioni delle corde vocali. Permette di valutare la presenza o l'assenza di vibrazioni delle corde vocali durante la riproduzione del suono, l'uniformità e la sincronicità delle vibrazioni esistenti in frequenza e ampiezza, di identificare la chiusura incompleta delle corde, la forma della glottide, ecc.

Per una maggiore oggettività dell'esame può essere prescritta la videolaringoscopia o l'esame videolaringostroboscopico, che consente di visualizzare sul monitor un'immagine ingrandita della laringe, di registrarla e di documentare le informazioni per una successiva discussione tra specialisti.

Un metodo relativamente nuovo per studiare le caratteristiche fonatorie della voce è la glottografia. Un glottografo è un dispositivo che genera correnti ad altissima frequenza e misura la resistenza quando queste correnti attraversano la laringe. La funzionalità delle corde vocali può essere valutata dalla variazione dell'intensità della corrente. Sul monitor del dispositivo, è possibile osservare una curva che nelle persone sane è caratterizzata da una ciclicità pronunciata e uniformità dei singoli cicli. In varie patologie, la curva presenta alcune deviazioni: la periodicità è interrotta, le fasi di oscillazione non sono determinate, compaiono frammenti specifici con denti. [ 24 ]

Se il medico rileva una mancata chiusura delle corde vocali, una mobilità limitata di una di esse (o di entrambe) o altre anomalie che lasciano sospettare un'insufficienza del tessuto muscolare o un'insufficiente regolazione nervosa, il paziente viene indirizzato a ulteriori accertamenti. Vengono utilizzati metodi per aiutare a valutare la contrattilità dei muscoli laringei (elettromiografia) e le caratteristiche della trasmissione neuromuscolare (elettroneurografia). Tuttavia, l'elettromiografia non fornisce informazioni sufficienti sulle oscillazioni delle corde vocali ed è indicativa di paresi laringea, che può essere associata a indebolimento delle corde vocali, mentre la neurografia è rilevante solo in caso di patologia di natura neurogena e viene prescritta dopo aver consultato un neurologo. [ 25 ]

Nel caso si sospetti una paresi di genesi centrale (bulbare, associata a patologie del midollo allungato, dove è localizzato il nucleo del nervo vago, o corticale, associata a danni alla corteccia cerebrale e alle sue vie di conduzione), è necessario un esame approfondito delle strutture cerebrali per la presenza di tumori, emorragie e processi degenerativi. Tale studio è possibile utilizzando la tomografia computerizzata o la risonanza magnetica dell'encefalo, nonché la scansione delle strutture cerebrali (TCMS), effettuata in caso di trauma, per identificare anomalie dello sviluppo, emorragie acute. [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ]

Se il medico sospetta una paresi periferica delle corde vocali, cioè quella causata dalla compressione dei rami del nervo vago nel suo percorso verso l'apparato vocale, vengono prescritte una radiografia generale del torace, una tomografia del mediastino o dell'esofago, un'ecografia cardiaca e della tiroide.

La radiografia e la tomografia della laringe aiutano a valutare il quadro generale dell'organo, ma non forniscono la possibilità di determinare la natura dei movimenti delle corde vocali, quindi tali studi sono più rilevanti per l'identificazione di tumori e processi degenerativi nei tessuti della laringe o in prossimità di essa. [ 29 ], [ 30 ]

Se l'esame obiettivo del paziente non evidenzia alterazioni morfologiche (la struttura e la forma delle corde vocali sono normali, non sono state riscontrate alterazioni organiche che potrebbero compromettere la funzione di produzione del suono), il medico conclude che la paresi potrebbe essere funzionale. In questo caso, non sarebbe superfluo consultare uno psicologo e uno psichiatra, ed effettuare test psicologici per la diagnosi di possibili disturbi psico-emotivi.

Diagnosi differenziale

Particolare attenzione viene dedicata alla diagnosi differenziale, poiché è molto più facile diagnosticare una paresi o una paralisi delle corde vocali che determinarne la causa. L'assordamento e la raucedine possono essere osservati sia nelle patologie respiratorie, una condizione comune che non richiede un trattamento specifico (spesso sono sufficienti le procedure standard per il trattamento del mal di gola), sia nei disturbi neurologici, che possono essere identificati solo con l'ausilio di esami strumentali specifici. Pertanto, nell'accertamento della vera causa e del quadro clinico della patologia, un ruolo importante è svolto dalla comunità dei medici di diverse discipline.

La paresi delle corde vocali deve essere distinta dalla loro paralisi. Nel primo caso, si tratta di una perdita incompleta delle funzioni dei nervi che innervano le corde vocali, ovvero di un indebolimento della loro funzionalità. In caso di paralisi delle corde vocali, l'innervazione è assente, come è visibile alla microlaginosocopia (spostamento della mucosa laringea dovuto a un basso tono dei muscoli delle corde vocali) e all'elettroglottografia.

La necessità di distinguere tra patologia miopatica e neurogena è associata a diversi approcci al trattamento di patologie di varia eziologia. In alcuni casi, si tratta di una compromissione dell'innervazione non tanto delle corde vocali, quanto dell'apparato articolatorio. Le cause della patologia possono essere le stesse (danno o compressione dei nervi), ma oltre al nervo vago, in questo caso si considera la patologia dei nervi glossofaringeo e ipoglosso (le loro porzioni periferiche e i nuclei situati nel midollo allungato). In questo caso, si riscontra anche una pronuncia scorretta di singoli suoni, un'alterazione dell'intensità e del timbro della voce.

Chi contattare?

Prevenzione

La diagnosi di "paresi delle corde vocali" suona alquanto minacciosa, quindi si potrebbe avere l'impressione che si tratti di una patologia grave e irreversibile dell'apparato fonatorio. In realtà, la prognosi della malattia e l'approccio al suo trattamento dipendono dalla gravità del disturbo.

La paresi miopatica, che si sviluppa come complicazione di laringite e altre malattie infettive e infiammatorie delle vie respiratorie o a causa di un eccessivo sforzo delle corde vocali, è facilmente trattabile con metodi semplici e non lascia conseguenze. Anche i disturbi funzionali dell'apparato vocale, insorgenti in presenza di stress e disturbi nervosi, non sono considerati irreversibili. La funzione vocale viene ripristinata con la stabilizzazione dello stato psico-emotivo (in alcuni casi, addirittura senza trattamento).

Nella maggior parte dei casi di paresi neurogena, il paziente riesce a recuperare la voce e la pronuncia corretta, ma non si parla più di ripristino delle capacità vocali. Inoltre, alcuni pazienti continuano ad avere difetti di pronuncia e si riscontrano difficoltà nel controllo dell'apparato vocale. In caso di gravi disturbi organici difficili da trattare, si osserva una diminuzione della funzione vocale per lungo tempo, che porta ad atrofia dei muscoli delle corde vocali e disturbi persistenti della fonazione. [ 31 ]

La prevenzione delle disfunzioni delle corde vocali consiste nel prendersi cura della propria voce, prevenire e curare tempestivamente le malattie infettive e infiammatorie della gola e delle vie respiratorie e mantenere in buone condizioni il sistema nervoso ed endocrino.

Durante l'infanzia, la disfonia si manifesta solitamente in concomitanza con la laringite, quindi i genitori devono prestare molta attenzione affinché il bambino non prenda troppo caldo prima di uscire, non beva acqua ghiacciata, non usi i ghiaccioli come gelato, non parli meno al freddo, ecc. Fin da piccoli è necessario spiegare ai bambini in modo comprensibile a cosa può portare una simile disattenzione, perché solo la consapevolezza delle pericolose conseguenze delle proprie azioni funziona meglio di semplici sermoni e punizioni.

Gli adulti sono spesso incuranti dell'aria che respiriamo. Lavorando in ambienti polverosi, in impianti chimici, in laboratori e officine, non sempre rispettano i requisiti di protezione dell'apparato respiratorio. Tuttavia, le sostanze irritanti possono facilmente compromettere la funzionalità sia dell'apparato respiratorio che di quello vocale, alterando la natura e le capacità della parola. L'obbligo di indossare respiratori, bende di garza di cotone e altri dispositivi di protezione è dovuto alla necessità di proteggere l'apparato respiratorio e la formazione della voce, vitali per l'uomo. Questo contribuisce alla prevenzione di molte malattie, tra cui la paresi della laringe e delle corde vocali, caratterizzata da disfonia o afonia.

Le persone che svolgono determinate professioni, in particolare gli insegnanti, la cui voce è un fattore decisivo nell'educazione e nell'educazione delle giovani generazioni, con tutto il loro impegno, non sempre sono in grado di mantenere la salute delle corde vocali. In questo caso, l'enfasi dovrà essere posta sulla prevenzione delle complicanze della paresi delle corde vocali, ovvero processi distrofici dovuti a disfunzioni a lungo termine dell'apparato vocale. È meglio prestare attenzione e parlare meno durante la fase acuta della malattia, il che aiuterà le corde vocali a recuperare più velocemente. Altrimenti, si può aspettare a lungo prima che la voce guarisca, ed è anche necessario essere preparati al fatto che in seguito presenterà alcune caratteristiche spiacevoli.

La diagnosi precoce della patologia chiamata "paresi delle corde vocali" è la chiave per un trattamento efficace dell'apparato vocale (così come di altri sistemi ad esso associati) e per il ripristino della voce. Pertanto, è necessario contattare un medico ai primi segni di disturbi della fonazione: alterazioni del timbro e della sonorità della voce, della sua forza e del ritmo, soprattutto se si verificano nel periodo postoperatorio o in concomitanza con patologie organiche del cervello. Tuttavia, anche la paresi miopatica non deve essere trattata con negligenza, poiché la disfunzione dell'apparato vocale a lungo termine, la respirazione compromessa e la nutrizione dei tessuti dell'apparato vocale nelle malattie infiammatorie possono provocare lo sviluppo di processi degenerativi che influenzano la qualità della voce, la funzione comunicativa e la vita del paziente in generale.