Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Scleroma nasale

Ultima recensione: 12.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Lo scleroma è una malattia infettiva cronica delle vie respiratorie, caratterizzata dalla comparsa di densi infiltrati nella mucosa, un decorso lento e progressivo e, nella fase finale, dalla comparsa di cicatrici deturpanti che deformano e stenosino le formazioni anatomiche colpite. L'agente eziologico della malattia è considerato il bacillo di Volkovich-Frisch. La malattia è leggermente contagiosa, caratterizzata dalla sua distribuzione in focolai epidemici in Bielorussia, Ucraina e paesi dell'Europa orientale e centrale. Il periodo di incubazione del rinoscleroma è sconosciuto. La malattia si sviluppa solitamente gradualmente, durando anni, a volte decenni. Un'esacerbazione del processo si osserva durante la gravidanza. Le donne si ammalano leggermente più spesso di uomini e bambini. La malattia spesso inizia all'età di 11-30 anni. La maggior parte delle persone affette da rinoscleroma vive in zone rurali.

Lo scleroma è noto fin dal Medioevo. Era considerato una forma particolare di sifilide, tubercolosi, presentava somiglianze con il sarcoma o il cancro, e solo nella seconda metà del XIX secolo iniziò a essere studiato come forma nosologica a sé stante. Uno dei primi a descrivere il quadro clinico dello scleroma fu V.A. Karavaev (1911-1892) nel 1858, un eminente chirurgo, oculista e rinologo russo e ucraino, uno dei fondatori dell'oftalmologia e della rinoplastica. Nel 1870, F. Hebra, un eminente dermatologo austriaco, capo della scuola dermatologica austriaca del XIX secolo, propose di chiamare questa malattia rinoscleroma, poiché i 10 casi da lui descritti riguardavano lesioni del naso esterno. Nel 1888, N.M. Volkovich diede a questa malattia un nuovo nome: scleroma delle vie respiratorie, poiché colpisce non solo il naso, ma l'intero tratto respiratorio, fino ai singoli bronchi. Nel 1876, J. Mikulicz trovò infiltrati nello scleroma e descrisse peculiari cellule schiumose (chiare), chiamate cellule di Mikulicz. Nel 1876, il batteriologo austriaco A. Frish scoprì l'agente eziologico dello scleroma: un bastoncino gram-negativo incapsulato, la cui coltura pura fu isolata diversi anni dopo e le cui caratteristiche morfologiche furono descritte da N.M. Volkovich.

Anatomia patologica

Ci sono 4 fasi nello sviluppo dell'infiltrato scleromatoso.

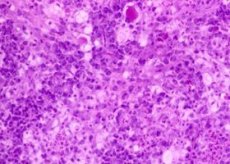

- Lo stadio I è caratterizzato dall'ispessimento della mucosa nasale (o di altre localizzazioni nelle vie respiratorie superiori) e dalla formazione di infiltrati di colore rosso-bruno o rosso scuro, inizialmente di consistenza molle-elastica, poi densa e cartilaginea, e non inclini alla decomposizione. In questo stadio, l'infiltrato contiene cellule infiammatorie (linfociti, plasmacellule, istiociti e neutrofili). Tra questi elementi formati, iniziano a distinguersi cellule vacuolate di dimensioni maggiori (20-50 μm) con nucleo eccentrico e protoplasma ricco di cromatina (cellule di Mikulicz).

- Nello stadio II, l'infiltrazione istiocitaria inizia a predominare e si sviluppa il processo di trasformazione degli istiociti in cellule di Mikulicz. All'interno e attorno a queste cellule si riscontra un'enorme quantità di bastoncelli di Volkovich-Frisch e peculiari corpi di Russell costituiti da cellule ialine, di dimensioni pari a 30-40 µm.

- Nello stadio III si osserva una diminuzione del numero di istiociti, un aumento del numero di cellule di Mikulicz, di elementi del tessuto connettivo e la formazione di fibre di collagene.

- In questa fase inizia il processo di cicatrizzazione degli infiltrati scleromatosi, che raggiunge il suo apogeo nello stadio IV, durante il quale le cellule di Mikulicz e gli istiociti scompaiono e vengono sostituiti da fibre di collagene, il cui numero aumenta con la formazione di tessuto cicatriziale denso. Questo processo porta a un restringimento persistente del lume delle vie respiratorie (ostruzione parziale o completa delle vie nasali), con altre localizzazioni nelle vie respiratorie - stenosi di laringe, trachea e bronchi.

Di norma, le lesioni scleromatose iniziano a svilupparsi nella mucosa nasale. La loro ulteriore diffusione può avvenire sia in direzione ascendente che discendente, interessando naso, labbra, a volte gli angoli della bocca, ugola, rinofaringe, palato molle e duro, vie respiratorie superiori e, raramente, canali lacrimali, tube uditive, orecchio medio e congiuntiva.

Sintomi dello scleroma nasale

Nella fase iniziale, non si manifestano disturbi significativi. Le alterazioni patologiche della mucosa nasale non causano dolore e non presentano reazioni generali. La mucosa nasale presenta un quadro di banale infiammazione catarrale cronica. Lo sviluppo del processo infiammatorio provoca prurito nasale, starnuti frequenti, secrezione mucosa o mucopurulenta. La mucosa nasale ha un colore rosa pallido. In questa fase, la malattia è spesso mascherata da manifestazioni allergiche, ma i farmaci antiallergici utilizzati non arrestano lo sviluppo della malattia e, dopo diversi anni, si sviluppa atrofia della mucosa nasale e delle conche nasali, con conseguente dilatazione delle fosse nasali. Successivamente, compaiono nella cavità nasale croste con un odore sgradevole e specifico, "dolcestro", diverso da quello ozono e sifilitico. Le epistassi diventano più frequenti e si sviluppa iposmia. In questa fase, il rinoscleroma viene spesso confuso con l'ozena, ma a un esame più attento al microscopio si possono osservare piccoli ispessimenti papillari della mucosa nasale, sia nella parte anteriore del naso che nelle coane. Il più delle volte, queste alterazioni si verificano in corrispondenza di restringimenti fisiologici delle vie respiratorie superiori. Il periodo di picco della malattia è caratterizzato dalla comparsa e dal rapido aumento degli infiltrati scleromatosi, che portano a difficoltà e poi alla completa interruzione della respirazione nasale, a una diminuzione dell'acuità olfattiva e fino alla completa anosmia.

A seconda della localizzazione del processo, il rinoscleroma può assumere vari aspetti visivi. Le forme galoppanti di scleroma sono rare, a volte con diffusione alle ossa nasali, al palato duro e al processo alveolare. Lo sviluppo di infiltrati di scleroma a livello della valvola nasale porta all'ostruzione nasale e il danno al naso esterno a volte si manifesta come uno scleroma simil-rinofima. Altre formazioni anatomiche sono raramente colpite. La formazione di filamenti a coulisse nel rinofaringe porta talvolta alla sua quasi completa separazione dalla faringe. Diffusandosi al palato molle, la patologia ne provoca il raggrinzimento e la deformazione, con conseguenti difficoltà nella deglutizione, in particolare di cibi liquidi, e disturbi della fonazione.

Le condizioni generali del paziente con scleroma rimangono soddisfacenti e sono disturbate solo dalla difficoltà respiratoria dovuta allo sviluppo di ipossia generalizzata cronica. In questo caso, i pazienti presentano spesso un metabolismo basale e azotato notevolmente alterato, con anemia ipocromica, linfocitosi, eosinofilia e, in alcuni casi, monocitopenia. La VES è costantemente elevata.

Evoluzione e complicazioni

La malattia si sviluppa molto lentamente, nell'arco di diversi anni e persino decenni. Sono sconosciuti casi di guarigione spontanea, mentre l'uso anche dei trattamenti più attivi e moderni non garantisce una guarigione completa; si può parlare solo di remissione temporanea o di sospensione della malattia. Il processo sclerotico può diffondersi longitudinalmente o "saltando" attraverso aree sane della mucosa, interessando singoli segmenti, partendo dal naso e raggiungendo le coane, il rinofaringe, le tube uditive, la faringe, la laringe, la trachea e i bronchi. I seni paranasali sono raramente colpiti.

Le complicanze più comuni sono l'ostruzione delle vie aeree, l'ipossia cronica, la polmonite e la tubercolosi polmonare. In questi casi, i pazienti raggiungono livelli estremi di esaurimento e muoiono per alterazioni metaboliche irreversibili o per asfissia (anche con una tracheotomia tempestiva), se la procedura ha causato l'ostruzione della trachea e dei bronchi.

Diagnosi dello scleroma nasale

Nella fase iniziale della malattia, la diagnosi è difficile, poiché i fenomeni infiammatori nel naso sono molto simili a quelli della rinite catarrale banale. Tuttavia, in tutti i casi di "naso che cola" prolungato, accompagnato da processi produttivi anche appena percettibili nella mucosa nasale e da un odore specifico proveniente dal naso, tenendo conto della storia epidemiologica, si dovrebbe sospettare la presenza di rinoscleroma. Ulteriori esami del paziente dovrebbero perseguire l'obiettivo di identificare questa malattia. Tuttavia, va tenuto presente che gli esami di laboratorio non sempre danno un risultato positivo, ma anche in assenza di questi ultimi, non si può escludere la presenza di scleroma. La diagnosi è facilitata nella fase di manifestazioni cliniche e morfologiche pronunciate. L'endoscopia delle vie respiratorie superiori, la biopsia, la radiografia, la reazione di agglutinazione di ceppi non incapsulati del bacillo di Frisch-Volkovich, le reazioni allergiche cutanee e, eventualmente, anche la reazione di fissazione del complemento del siero del paziente e del siero di conigli immunizzati con il bacillo di Frisch-Volkovich sono importanti per stabilire la diagnosi. Secondo diversi autori, una reazione di Bordet-Zhangu positiva è la più costante nello scleroma, ma non può essere considerata specifica per questa malattia. La semina di materiale scleromatoso (scolo nasale, campioni bioptici frantumati) su agar-agar consente di isolare la coltura del bacillo di Frisch-Volkovich nell'80-90% dei casi. Sebbene raro, l'esame microscopico dei tessuti dello scleroma può rivelare cellule di Mikulicz giganti vacuolate, corpi di Russell fucsinofili e numerose plasmacellule.

Cosa c'è da esaminare?

Diagnosi differenziale

Il rinoscleroma, come lo scleroma di qualsiasi altra localizzazione, a diversi stadi di sviluppo può presentare una certa somiglianza con diverse patologie. Allo stadio iniziale, si differenzia dalla rinite catarrale o atrofica semplice, dall'ozena e dalle lesioni sifilitiche. Sono stati descritti casi di malattie combinate di ozena e scleroma. Allo stadio maturo, gli infiltrati scleromatosi possono essere scambiati per manifestazioni di qualsiasi patologia caratterizzata dalla comparsa di infiltrati e tumori, tra cui tubercolosi, sifilide, lebbra, tumori benigni e maligni, ecc.

Trattamento dello scleroma nasale

Numerosi metodi di trattamento proposti durante il XIX e il XX secolo non hanno prodotto praticamente alcun risultato positivo. Tra questi metodi, vanno menzionati i seguenti: biologici (terapia vaccinale, autoimpianto di tessuto scleromatoso, trasfusioni di sangue irradiato), chimici (preparati di iodio, acido fenico e cromico, cloruro di zinco, neosalvarsan, preparati di chinino e bismuto, ecc.), fisici (diatermocoagulazione, radioterapia), meccanici (bougienage), chirurgici (rimozione di stenosi cicatriziale, chirurgia plastica, tracheotomia). Attualmente, risultati relativamente favorevoli si ottengono con il trattamento con streptomicina (localmente sotto forma di unguenti e aerosol, per via parenterale in cicli prolungati di 2-3 mesi) e con radioterapia. Inoltre, auromicina, terramicina e infusioni endovenose di una soluzione al 5% di PAS vengono utilizzate con risultati incoraggianti. L'effetto antisclerotico del cortisone nello scleroma non si manifesta.

In caso di disturbi metabolici si prescrive un trattamento generale: preparati a base di calcio, terapia vitaminica, preparati che normalizzano l'equilibrio acido-base, alimentazione completa a base di carboidrati e proteine.

Nei casi avanzati la prognosi per una guarigione completa è sfavorevole.

[

[