Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

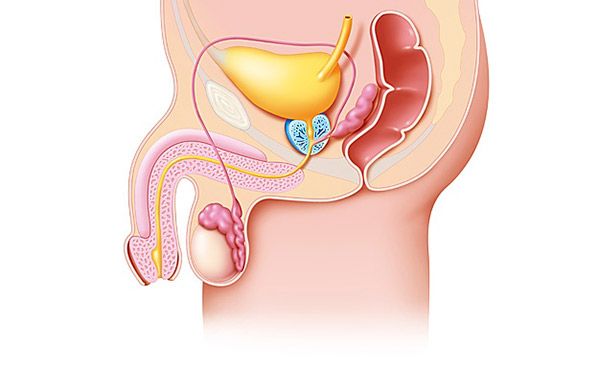

Varicocele - Panoramica informativa

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Il varicocele fu descritto per la prima volta da Celsius nel I secolo d.C. come "vene gonfie e tortuose sopra il testicolo, che diventano più piccole di quelle opposte". Nel 1889, W.H. Bennet stabilì la relazione tra alterazioni dello scroto e insufficienza funzionale del testicolo. Definiva il varicocele come "una condizione patologica della vena del funicolo spermatico, che si manifesta, nella maggior parte dei casi, come conseguenza o in combinazione con l'insufficienza funzionale del testicolo". È il criterio di competenza funzionale dei testicoli a determinare l'interesse dei medici per questa patologia urologica. Ciò è dovuto alla situazione demografica osservata nella maggior parte dei paesi sviluppati. Almeno il 40% dei matrimoni sterili è dovuto all'infertilità maschile. A questo proposito, il problema del varicocele, che colpisce fino al 30% degli uomini ed è considerato la causa della riduzione della fertilità nel 40-80% dei casi, sta diventando sempre più rilevante.

L'ambiguità e la contraddittorietà degli approcci e delle interpretazioni esistenti sono evidenti già nella fase di definizione terminologica della malattia. Il varicocele è una dilatazione varicosa (a forma di grappolo d'uva) delle vene del plesso pampiniforme (plesso pampiniforme) del funicolo spermatico, accompagnata da reflusso venoso intermittente o permanente.

Epidemiologia

Il varicocele è una delle patologie più diffuse tra gli uomini, la cui frequenza varia, secondo diversi autori, dal 2,3 al 30%. Avendo predisposizioni congenite allo sviluppo, l'incidenza nelle diverse fasce d'età è eterogenea.

In età prescolare, non supera lo 0,12% e aumenta con la crescita e la maturazione. Il varicocele si osserva più spesso tra i 15 e i 30 anni, così come tra gli atleti e i lavoratori del settore fisico.

Le cause varicoceli

Nel 1918, O. Ivanissevich definì il varicocele come "una sindrome anatomica e clinica, anatomicamente manifestata da vene varicose all'interno dello scroto e clinicamente da reflusso venoso, ad esempio causato da insufficienza valvolare". Egli individuò la relazione tra varicocele e insufficienza delle valvole della vena testicolare, che porta a un flusso sanguigno retrogrado al suo interno. Ciò fu successivamente confermato in relazione all'introduzione degli studi vascolari nella pratica clinica, consentendo una valutazione visiva delle condizioni della vena spermatica interna lungo tutta la sua lunghezza. Il concetto fondamentale oggi è che il varicocele non è considerato una malattia indipendente, ma un sintomo di un'anomalia o patologia dello sviluppo della vena cava inferiore o delle vene renali.

L'estrema variabilità della struttura del sistema venoso in generale, così come delle vene renali sinistra e destra, è una conseguenza della ridotta riduzione delle vene cardinali e sottocardinali. Il flusso sanguigno retrogrado si osserva nell'assenza congenita (primaria) di valvole nella vena testicolare, così come nella debolezza geneticamente determinata della parete venosa dovuta al sottosviluppo dello strato muscolare, alla displasia del tessuto connettivo, che porta all'insufficienza valvolare primaria. L'insufficienza valvolare secondaria si sviluppa a causa dell'ipertensione venosa nel sistema della vena cava inferiore e delle vene renali. In questi casi, il varicocele è considerato un bypass reno-cavale anastomosi (attraverso le vene spermatiche interne ed esterne fino all'iliaca comune), compensando l'ipertensione venosa renale. Tenendo conto delle caratteristiche anatomiche, che consistono nel fatto che la vena testicolare sinistra sfocia nella vena renale, e quella destra nella maggior parte dei casi direttamente nella vena cava inferiore e solo nel 10% nella vena renale destra, la struttura della morbilità è dominata dal varicocele sinistro - 80-86%, destro - 7-15%, bilaterale - 1-6% dei casi.

Tutte le condizioni patologiche a livello dello scroto, del canale inguinale, della cavità addominale (ernia), della vena cava inferiore e renale che provocano la compressione dei funicoli spermatici, l'aumento della pressione intraddominale, la pressione nella vena cava inferiore e nelle vene renali che impedisce il deflusso delle vene del funicolo spermatico sono considerate causa del reflusso del sangue e dello sviluppo del varicocele.

Le principali cause di aumento permanente della pressione idrodinamica nel sistema venoso renale e di reflusso reno-testicolare sono: stenosi della vena renale, localizzazione retroaortica della vena renale sinistra, vena renale anulare, fistola artero-venosa. Il varicocele in questi casi si riscontra sia in ortostasi che in clinostasi, è presente fin dall'infanzia e progredisce. Particolare attenzione viene prestata alla natura intermittente del reflusso, spesso osservata con pinza aorto-mesenterica, che è considerata una delle cause del varicocele ortostatico. Talvolta questa patologia urologica si sviluppa con tumori del rene sinistro, della cavità addominale, comprimendo i principali collettori venosi, con una tendenza a una rapida progressione con la crescita del tumore.

Patogenesi

Il ruolo dei fattori patogenetici che portano a disturbi della spermatogenesi nel varicocele non è stato ancora definitivamente stabilito. Tra questi:

- ipertermia locale;

- ipossia;

- rottura della barriera ematotesticolare, anche dal lato controlaterale a causa del flusso sanguigno collaterale, che porta alla produzione di anticorpi antispermatozoi;

- produzione eccessiva di idrocortisone nell'ipertensione venosa surrenale;

- disturbi dell'apparato recettoriale e della steroidogenesi;

- disturbi del feedback testicolo-ipofisi-ipotalamo.

Il ruolo della carenza androgenica locale e generale, relativa e assoluta, e di altri disordini ormonali è attualmente oggetto di studio. Recentemente, è stata studiata l'influenza dei fattori genetici che portano a disturbi della spermatogenesi nel varicocele. Non esiste una correlazione diretta tra la gravità del varicocele e il grado dei disturbi della spermatogenesi; si sta studiando la questione dell'influenza del varicocele extrafunicolare sulla spermatogenesi. Tenendo conto delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche della struttura della vena cremasterica e del sistema venoso superficiale del testicolo, non vi è consenso sul significato patogenetico per la gametogenesi del flusso sanguigno di tipo refluente, talvolta osservato normalmente in questo sistema vascolare.

Sintomi varicoceli

I sintomi del varicocele sono impercettibili. A volte i pazienti avvertono pesantezza e dolore nella metà sinistra dello scroto, che devono essere differenziati da malattie infiammatorie degli organi dello scroto.

Forme

A seconda della natura del rapporto flebo-testicolare, Coolsaet distingue tre tipi emodinamici di reflusso:

- reno-testicolare:

- ileo-testicolare;

- misto.

Esistono numerose classificazioni del varicocele in base al grado di gravità.

Gradi del varicocele secondo l'OMS (1997)

- Varicocele di stadio I: le vene dilatate fuoriescono dalla pelle dello scroto e sono chiaramente visibili. Il testicolo è ridotto di dimensioni e ha una consistenza pastosa.

- Varicocele di stadio II: le vene dilatate non sono visibili, ma sono facilmente palpabili.

- Varicocele di stadio III: le vene dilatate sono rilevabili solo dalla manovra di Valsalva.

Il varicocele asintomatico viene diagnosticato mediante un test della tosse o un'ecografia Doppler dello scroto con manovra di Valsalva.

Nella pratica nazionale viene utilizzata la classificazione di Yu.F. Isakov (1977), basata sulla gradazione inversa delle manifestazioni della malattia, in contrasto alla classificazione dell'OMS.

- Il varicocele di grado I si determina solo tramite palpazione e test di Valsalva (sforzo) in ortostasi.

- II grado - il varicocele è chiaramente definito alla palpazione e alla vista. Il testicolo non è modificato.

- Dilatazione pronunciata di III grado delle vene del plesso pampiniforme. Il testicolo è ridotto di dimensioni e ha una consistenza pastosa.

Diagnostica varicoceli

La diagnosi del varicocele si basa su palpazione, ecografia e studi Doppler. Tra i metodi non invasivi, l'ecografia combinata con la mappatura Doppler dei vasi renali e della vena testicolare ha la massima sensibilità. L'esame viene eseguito in ortostatismo e clinostatismo con valutazione obbligatoria della natura (gradiente) del flusso sanguigno (velocità del flusso venoso renale, velocità e durata del reflusso testicolare) durante la manovra di Valsalva e il trasferimento del paziente in posizione ortostatica. Normalmente, il diametro della vena testicolare a livello dello scroto non supera i 2 mm, la velocità del flusso sanguigno non supera i 10 cm/s e non si rileva alcun reflusso. Nel varicocele subclinico, il diametro della vena testicolare aumenta fino a 3-4 mm e si rileva un reflusso a breve termine (fino a 3 secondi) durante la manovra di Valsalva.

Un ulteriore aumento dei parametri di reflusso corrisponde a stadi più pronunciati del processo patologico. L'esecuzione di uno studio con questa tecnica consente nella maggior parte dei casi di ipotizzare la tipologia emodinamica del varicocele, identificare segni di ipertensione venosa renale e determinare forme subcliniche della malattia difficili da diagnosticare con la palpazione, che è considerata un metodo soggettivo per valutare le condizioni del funicolo spermatico e dei suoi elementi. L'esame delle urine viene eseguito prima e dopo l'attività fisica. Un test di marcia positivo (comparsa di microematuria, proteinuria) indica ipertensione venosa renale, mentre uno negativo non esclude la presenza di quest'ultima, poiché il flusso ematico dello shunt reno-cavale attraverso il sistema venoso testicolare è sufficiente a compensarla. In tali casi, il test di marcia può risultare positivo dopo legatura, clipping o embolizzazione della vena testicolare a causa del peggioramento dell'ipertensione venosa renale.

Il metodo ecografico ha un'elevata sensibilità ed è considerato il metodo principale nella diagnosi del varicocele; anche i metodi radiologici invasivi sono pertinenti e offrono la massima chiarezza e ricchezza informativa. La flebotesticolografia anterograda e la flebografia renale retrograda, con flebotesticolografia retrograda e flebotonometria multiposizione, vengono utilizzate nei casi dubbi e nella diagnosi delle forme ricorrenti della malattia. Talvolta viene eseguita una nefroscintigrafia dinamica per determinare lo stato funzionale dei reni. In base ai risultati dell'esame, viene selezionato il tipo di intervento chirurgico.

La diagnosi del varicocele ha i seguenti obiettivi:

- determinazione del tipo emodinamico del varicocele;

- valutazione della gravità dell'ipertensione venosa renale, della natura e della gravità del reflusso venoso;

- studio dello stato ormonale iniziale e della spermatogenesi.

Sono obbligatori uno studio semeiologico, il test MAR, lo studio del profilo ormonale (concentrazione di testosterone, estradiolo, prolattina, ormone follicolo-stimolante (FSH), ormone luteinizzante (LH). Alla maggior parte dei pazienti viene diagnosticata una patospermia di gravità variabile durante uno studio semeiologico, consistente in una diminuzione della concentrazione di forme attivamente mobili di spermatozoi e un aumento del numero di forme patologiche. L'oligospermia è osservata nel 60% dei pazienti.

Formulazioni della diagnosi del varicocele

Varicocele ortostatico sinistro, stadio II, tipo emodinamico I, oligoastenozoospermia, matrimonio infertile.

Forcipe aortomesenterico, ipertensione venosa renale intermittente, varicocele ortostatico sinistro, stadio III, tipo emodinamico I, astenoteratozoospermia, matrimonio infertile.

Cosa c'è da esaminare?

Chi contattare?

Trattamento varicoceli

Trattamento non farmacologico del varicocele

Non esiste un trattamento conservativo per il varicocele.

Trattamento farmacologico del varicocele

Il trattamento farmacologico del varicocele viene utilizzato nel periodo postoperatorio per stimolare la spermatogenesi. Include vitamine, integratori alimentari biologicamente attivi (contenenti selenio e zinco) e farmaci ormonali (androgeni, gonadotropina corionica umana), prescritti secondo rigorose indicazioni e sotto stretto controllo di laboratorio.

Chirurgia del varicocele

Oggi, per il varicocele vengono utilizzati circa 120 tipi di interventi. Alcuni di essi hanno solo un significato storico. Le procedure attualmente utilizzate si dividono in due gruppi.

Gruppo I - shunt renocavale conservativo. Includono interventi di shunt: anastomosi vascolari testicolo-iliache prossimali e testicolo-safeniche prossimali. L'esecuzione di anastomosi bidirezionali è considerata inappropriata.

Gruppo II - non conservazione dello shunt renocavale.

- Soprainguinale non selettivo.

- Intervento A. Palomo (1949) - la vena spermatica interna viene legata insieme a tutte le strutture vascolari concomitanti.

- Intervento secondo AP Erokhin (1979): legatura della vena e dell'arteria spermatica interna con conservazione dei vasi linfatici, per una migliore visualizzazione dei quali viene introdotta una soluzione di indaco carminio sotto la guaina proteica del testicolo.

- Manuali dell'operazione Bernardi, Kondakov e altri.

- Selettiva soprainguinale.

- Operazione O. Ivanissevich (1918).

- Legatura alta della vena testicolare.

- Intervento Speriongano (1999) - legatura delle vene dell'anello interno del canale inguinale sotto controllo ecografico Doppler a colori intraoperatorio.

- Selettivo subinguinale.

- Legatura sottoinguinale della vena testicolare (metodo microchirurgico).

Privilegiando interventi vascolari ricostruttivi e selettivi sopra e sottoinguinali, è consigliabile utilizzare tecnologie di ingrandimento ottico e di precisione. L'esecuzione di interventi chirurgici con tecnologia microchirurgica consente, da un lato, di ridurre il numero di recidive grazie alla maggiore efficacia dell'intervento e, dall'altro, di ridurre il numero di complicanze associate alla difficile differenziazione degli elementi del funicolo spermatico e delle strutture vascolari che accompagnano la vena spermatica interna.

L'intervento più comune è l'intervento di Ivanissevich. La legatura e la resezione della vena testicolare sinistra interrompono il flusso sanguigno inverso dalla vena renale al plesso pampiniforme, eliminando così le vene varicose.

Tuttavia, durante questo intervento, che elimina il varicocele, l'anastomosi venosa renocavale del bypass subisce delle modifiche, sviluppatesi in via compensatoria a causa della difficoltà di deflusso venoso dal rene. Considerando che la causa del varicocele non è solo il reflusso lungo la vena testicolare, ma anche l'aumento del flusso sanguigno arterioso al testicolo attraverso l'arteria testicolare, A. Palomo (1949) propose di legare l'arteria insieme alla vena. Durante questo intervento, la vena testicolare viene legata insieme all'arteria testicolare che la accompagna sotto forma di un sottile tronco tortuoso. È stato dimostrato che la legatura dell'arteria testicolare non causa un'interruzione dell'afflusso sanguigno al testicolo e la sua atrofia, a condizione che il flusso arterioso al testicolo attraverso l'arteria spermatica esterna e l'arteria del dotto deferente sia preservato. È stato accertato che con la legatura dell'arteria testicolare, la spermatogenesi viene ripristinata più lentamente.

L'introduzione di 0,5 ml di una soluzione di indaco carminio allo 0,4% sotto la guaina proteica del testicolo prima dell'intervento chirurgico consente una buona visualizzazione delle vie linfatiche prossimali del fascio vascolare del testicolo sinistro durante l'intervento chirurgico nei bambini ed evita la loro legatura accidentale insieme all'arteria e alla vena.

La recidiva del varicocele si verifica quando un sottile tronco venoso, che accompagna quello principale, rimane slegato durante l'intervento chirurgico. Il persistente flusso sanguigno inverso attraverso questa vena la trasforma rapidamente in un tronco più ampio. L'idrocele delle membrane testicolari che compare dopo l'intervento chirurgico (nel 7% dei casi) si sviluppa a causa dell'ostruzione del deflusso linfatico dal testicolo.

Taglio laparoscopico della vena testicolare

La varicoectomia laparoscopica è considerata un analogo endoscopico mini-invasivo degli interventi soprainguinali a cielo aperto. Le controindicazioni includono diversi interventi chirurgici pregressi su organi addominali. Uno dei vantaggi più importanti è la possibilità di eseguire il clipping laparoscopico delle vene in caso di lesioni bilaterali. La degenza ospedaliera varia da 1 a 3 giorni.

Per identificare i vasi linfatici, è necessario iniettare cloruro di metiltioninio sotto la tunica albuginea del testicolo e separare con attenzione l'arteria e i vasi linfatici, il che è considerato una misura preventiva per le recidive.

Secondo IV Podtsubny et al., il vantaggio dell'occlusione laparoscopica delle vene testicolari rispetto all'angioembolizzazione è più promettente ed economicamente vantaggioso.

Tecnica di occlusione laparoscopica della vena testicolare. L'intervento viene eseguito in anestesia endotracheale. Dopo aver applicato il carbossiperitoneo nel punto 1, vicino all'ombelico, viene inserito un trocar da 5 mm e la cavità addominale viene ispezionata con un laparoscopio da 5 mm. Durante l'intervento vengono spesso rilevate aderenze con il colon sigmoideo, che vengono separate. Vengono individuati i vasi testicolari. In caso di aderenze, i vasi testicolari sono visualizzati a sinistra meno chiaramente rispetto a destra. Viene eseguita una manovra di Valsalva (compressione manuale del testicolo - il testicolo viene tirato verso il basso da un medico esterno all'intervento), dopo la quale i vasi vengono individuati più chiaramente. 5-8 ml di una soluzione di procaina allo 0,5% vengono iniettati nello spazio retroperitoneale. Viene praticata un'incisione trasversale sui vasi, lunga 1,5-3,0 cm. L'arteria viene separata dalle vene, dopodiché queste vengono tagliate e sezionate. L'ingrandimento del laparoscopio permette di visualizzare i vasi linfatici e di lasciarli intatti. Controllare attentamente che tutte le vene siano state sezionate, poiché a volte si trova una vena molto vicina all'arteria e difficile da distinguere.

Per questo motivo, l'arteria a livello delle vene intersecate viene esaminata attentamente e con cautela. La manovra di Valsalva viene ripetuta per confermare l'assenza di sanguinamento. Dopo la revisione della cavità addominale, viene eseguita la desufflazione e vengono rimossi i trocar da 5 mm. Viene suturata solo la cute. L'esecuzione di un intervento laparoscopico con clipping delle vene testicolari presenta vantaggi rispetto alla chirurgia a cielo aperto.

Considerando quanto sopra, si dovrebbe concludere che, insieme all'ampia gamma di interventi chirurgici proposti per il trattamento del varicocele, la chirurgia laparoscopica eseguita secondo indicazioni rigorose è considerata una valida alternativa.

Flebosclerosi eudovascolare

Eseguita contemporaneamente alla flebografia e alla flebotonometria, è indicata quando viene riscontrato un varicocele emodinamico di tipo 1, in assenza di patologia organica (stenosi, localizzazione retroaortica della vena renale) e di ipertensione venosa renale.

L'obliterazione endovascolare della vena testicolare rappresenta un'alternativa alla chirurgia nei bambini e negli adulti. Per l'occlusione endovascolare vengono utilizzati diversi materiali: emboli spirali, colla tissutale, dispositivi a ombrello metallico, palloncini staccabili, preparati per scleroterapia, ecc. La cateterizzazione della vena femorale viene eseguita secondo Seldinger. Dopo un sondaggio superselettivo della vena testicolare, viene iniettato uno degli agenti trombosanti (8-15 ml) a 5-8 cm dall'imbocco della vena testicolare. L'assenza di contrasto nella vena testicolare a livello della cresta iliaca 30 minuti dopo l'introduzione dell'agente sclerosante indica una trombosi del vaso.

Di fondamentale importanza è il contatto diretto dell'agente trombosante con il sangue del paziente. La trombosi si verifica all'interfaccia tra agente trombosante e sangue. Alcuni autori raccomandano di mantenere un'interfaccia relativamente immobile tra l'agente trombosante e il sangue per 2-3 minuti e di non riempire l'intera vena testicolare con la soluzione di agente trombosante. La trombosi si risolve in media in 20-25 minuti.

Questo metodo è controindicato in caso di vene lasse. Svantaggi del metodo: possibilità di ricanalizzazione e penetrazione di sostanze sclerosanti nel flusso sanguigno generale, flebite del plesso pampiniforme. Per escludere quest'ultima complicazione, si raccomanda di premere delicatamente con la mano il funicolo spermatico all'ingresso dello scroto durante l'introduzione dell'agente trombosante.

Controindicazioni assolute all'occlusione endovascolare nei bambini:

- diagnosi di collaterali testicolari e renali testicolari di grande diametro, attraverso i quali l'agente sclerosante può dislocarsi nelle vene centrali, con conseguente ingresso nel flusso sanguigno sistemico;

- assenza di occlusione del tronco della vena testicolare distale a queste collaterali;

- assenza di segni flebografici di reflusso nefro-testicolare, che può essere dovuto sia all'assenza di varicocele sia all'ingresso anomalo della vena testicolare sinistra nella vena cava inferiore, nelle vene lombari, ecc.;

- diagnosi di un singolo tronco della vena testicolare, accompagnata da segni pronunciati di ipertensione venosa renale, ematuria e proteinuria in combinazione con un singolo tronco e agenesia del rene destro.

Vantaggi del metodo di scleroterapia transfemorale percutanea endovascolare della vena testicolare sinistra:

- la manipolazione viene eseguita in anestesia locale;

- la degenza ospedaliera si riduce a 2-3 giorni;

- il metodo permette di evitare l'intervento chirurgico;

- il farmaco sclerosante provoca la trombosi non solo del 1° tronco della vena testicolare, ma anche delle piccole anastomosi;

- l'embolizzazione permette di evitare la linfostasi e l'idrocele;

- Se la malattia recidiva è possibile ricorrere all'embolizzazione ripetuta.

Ciascuno dei metodi elencati nel secondo gruppo presenta vantaggi e svantaggi e il loro utilizzo è in gran parte motivato dalle preferenze individuali dell'urologo. La scelta tra gli interventi del primo e del secondo gruppo è considerata fondamentale.

Il varicocele di 1° tipo emodinamico con restringimento organico della vena renale, ipertensione venosa renale permanente o intermittente con gradiente pressorio ortostatico o funzionale (test di Valsalva) elevato e altri parametri di reflusso renotesticolare è un'indicazione all'esecuzione di interventi di shunt di gruppo 1.

Pertanto, il tipo emodinamico predominante di varicocele è considerato il reflusso renotesticolare; il trattamento chirurgico è l'unico metodo per trattare questa patologia. Il tipo di intervento chirurgico è determinato dal tipo emodinamico del varicocele, dalla presenza di ipertensione venosa renale e dalla natura del reflusso flebotesticolare. L'intervento chirurgico deve essere intrapreso quando la malattia è stata identificata.

Previsione

Secondo diversi autori, la recidiva della malattia si osserva nel 2-30% dei casi. In media, le recidive si verificano nel 10% dei pazienti operati e sono associate non solo a difetti nella tecnica chirurgica, ma anche a un'errata determinazione del tipo emodinamico del varicocele. Nel 90% dei pazienti si osserva un miglioramento degli indicatori di spermatogenesi, ma solo nel 45% dei casi gli indicatori si sono avvicinati alla norma. Quanto più lunga è la malattia e più avanzata è la fascia d'età dei pazienti operati, tanto più basso è questo indicatore e tanto più lungo è il periodo di recupero (fino a 5-10 cicli).

[

[