Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Difilobotriosi

Ultima recensione: 05.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La difillobotriasi (latino: diphyllobothriosis; inglese: diphyllobothriasis, infezione da tenia del pesce) è un'elmintiasi intestinale causata da tenie.

Sono caratterizzate da un decorso cronico con prevalente compromissione del tratto gastrointestinale e sviluppo di anemia megaloblastica.

Epidemiologia della difillobotriasi

La principale fonte di contaminazione ambientale è l'uomo, e gli animali domestici e selvatici che si nutrono di pesce possono svolgere un ruolo importante. Il meccanismo di infezione umana è orale. I fattori di trasmissione sono il consumo di pesce crudo infetto, non sufficientemente salato o trattato termicamente in modo inadeguato, così come il caviale. L'incidenza della difillobotriasi è focale. Gli adulti sono più spesso colpiti, soprattutto coloro che si occupano della pesca e della lavorazione del pesce. La difillobotriasi è diffusa principalmente nell'emisfero settentrionale: nei paesi del Nord Europa, negli Stati Uniti e in Canada.

Quali sono le cause della difillobotriasi?

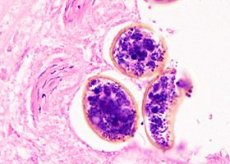

La difillobotriasi nell'uomo è causata dalla tenia larga (Diphyllobothrium latum) e da numerose specie di cosiddette tenie piccole (oltre 10 specie di diphyllobotria).

D. latим appartiene al genere Plathelminthes, classe Cestoda, famiglia Diphyllobothriidae. Questa tenia larga raggiunge una lunghezza di 10 m o più, presenta due ventose a fessura sullo scolice, con l'aiuto delle quali si attacca alla parete dell'intestino tenue di un essere umano. Il corpo dell'elminto è costituito da 3-4.000 segmenti, la cui dimensione trasversale è maggiore di quella longitudinale. Nei segmenti ermafroditi maturi, si formano uova ovali, ricoperte da una membrana bruno-giallastra con un coperchio a un'estremità.

Lo sviluppo di D. latum avviene con un cambio di tre ospiti. Gli ospiti finali sono gli esseri umani, meno frequentemente animali che si nutrono di pesce (gatti, cani, orsi, volpi, ecc.). A differenza delle tenie, i segmenti maturi della tenia non si staccano dagli strobili. Le uova vengono espulse con le feci e rimangono vitali per 3-30 giorni, ma continuano a svilupparsi solo quando entrano in acqua. In acqua, dopo 2-3 settimane, dall'uovo fuoriesce un coracidio, che viene ingerito dall'ospite intermedio. Nel suo corpo si sviluppa il secondo stadio larvale, il procercoide. I crostacei contenenti le larve invasive vengono ingeriti da un ulteriore ospite, un pesce predatore (luccio, pesce persico, combattente, bottatrice) o un salmone anadromo (salmone keta, salmone rosa), nel cui intestino i crostacei vengono digeriti e i procercoidi migrano verso i muscoli, le uova, il fegato e altri organi, dove si trasformano in plerocercoidi (lo stadio invasivo per l'uomo).

Patogenesi della difillobotriasi

Le tenie, attaccandosi alla mucosa dell'intestino tenue, la intaccano con la formazione di bothria, ulcerando, necrotizzando e atrofizzando le aree lese. In caso di ripetute invasioni, gli elminti possono causare ostruzione intestinale. L'eosinofilia e i fenomeni catarrali nella mucosa nella fase iniziale della malattia sono dovuti alla sensibilizzazione dell'organismo agli antigeni elmintici. L'ipovitaminosi e l'avitaminosi endogena di B12 e acido folico sono alla base della patogenesi dell'anemia megaloblastica da difillobotriasi. L'elminto secerne una componente proteica specifica (fattore di rilascio), interrompendo il legame tra la vitamina B12 e la gastromucoproteina. A causa del parassitismo a lungo termine del patogeno (fino a 20 anni), anche in un solo individuo di elminto, l'anemia acquisisce caratteristiche di anemia perniciosa ed è accompagnata da danni ai nervi periferici e al midollo spinale.

Sintomi della difillobotriasi

I sintomi della difillobotriasi sono spesso assenti o si manifestano con un lieve fastidio addominale. Tuttavia, indipendentemente dal decorso clinico, si osserva l'eliminazione di grossi frammenti di elminti con le feci. Con il decorso manifesto dell'invasione, si manifestano sintomi di difillobotriasi come dolore addominale, che periodicamente assume un carattere crampiforme, nausea e ipersalivazione. Talvolta l'appetito aumenta, ma si osservano perdita di peso e calo delle prestazioni. Con lo sviluppo dell'anemia, si accentuano affaticamento, vertigini e palpitazioni. Una manifestazione precoce dell'anemia è la glossite, accompagnata da una sensazione di bruciore alla lingua. Successivamente, può comparire dolore durante i pasti a causa della diffusione di alterazioni infiammatorie-distrofiche a gengive, mucose delle guance, palato, faringe ed esofago. Nei casi gravi, si osserva un ingrossamento del fegato e della milza. Disturbi neurologici nella difillobotriasi: parestesia, alterazione del senso delle vibrazioni, intorpidimento, atassia - si verificano più spesso che nell'anemia perniciosa vera e propria, e possono non essere accompagnati da segni di anemia. Successivamente, la conduzione lungo le colonne laterali è compromessa, compaiono spasticità e iperreflessia; i pazienti diventano irritabili e può svilupparsi depressione.

Complicanze della difillobotriasi

La difillobotriasi può essere complicata da anemia da carenza di vitamina B12 e talvolta può svilupparsi un'ostruzione intestinale.

[ 15 ]

[ 15 ]

Dove ti fa male?

Cosa ti infastidisce?

Diagnosi di difillobotriasi

La diagnosi di difillobotriasi si basa su dati clinici ed epidemiologici (consumo di pesce, combinazione di sindrome dispeptica con segni di anemia), rilevamento di uova di elminti durante l'esame coproscopico o come risultato dell'esame di frammenti di strobili di elminti isolati durante la defecazione.

Negli strisci di sangue periferico si riscontrano aniso- e poichilocitosi, granularità basofila degli eritrociti (in cui sono spesso visibili corpi di Jolly), reticolocitopenia, trombocitopenia e neutropenia. L'anemia da carenza di difillobotriasi B12 si sviluppa in circa il 2% dei pazienti infettati da D. latum; circa il 40% dei pazienti presenta bassi livelli di vitamina nel siero. Le alterazioni ematologiche sono più frequenti negli anziani.

Diagnosi differenziale della difillobotriasi

La diagnosi differenziale della difillobotriasi viene effettuata con altre malattie accompagnate da anemia (anchilostomiasi, tricuriasi), anemia ipercromica ed emolitica.

Indicazioni per la consultazione con altri specialisti

In caso di anemia grave è indicata una consulenza con un ematologo.

Quali test sono necessari?

Chi contattare?

Trattamento della difillobotriasi

Indicazioni per il ricovero ospedaliero

In caso di anemia grave è indicato il ricovero ospedaliero.

[ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

[ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

Trattamento farmacologico della difillobotriasi

Il trattamento specifico della difillobotriasi prevede l'uso di praziquantel o niclosamide (vedere "Teniasi").

Nei casi di anemia grave e livelli di cianocobalamina sierica inferiori a 100 pg/ml, è indicato un trattamento con cianocobalamina alla dose di 200-400 mcg/kg per 2-4 settimane prima della sverminazione.

Periodi approssimativi di incapacità al lavoro

Il periodo di incapacità lavorativa è determinato individualmente.

Esame clinico

La difillobotriasi non richiede visita medica. Esami fecali di controllo per la presenza di uova di tenia a banda larga vengono eseguiti 1 e 3 mesi dopo la terapia antielmintica. Se l'emissione di frammenti di tenia riprende o se vengono trovate uova di elminti nelle feci, viene ripetuto il trattamento antiparassitario.

Come prevenire la difillobotriasi?

Per prevenire la difillobotriasi, il pesce dovrebbe essere consumato dopo un accurato trattamento termico o una lunga salatura (quest'ultima si applica anche all'uso del caviale). È necessario proteggere i corpi idrici dalla contaminazione da feci umane e animali e condurre attività sanitarie ed educative tra la popolazione dei focolai.