Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

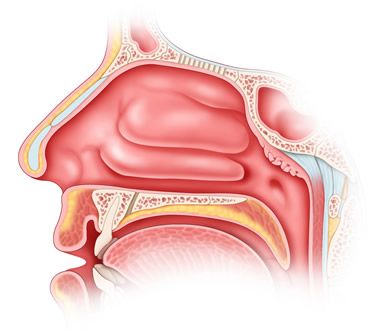

Rinite vasomotoria

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La rinite vasomotoria deriva dal nome delle fibre nervose autonome che innervano la muscolatura liscia di arterie e vene. La rinite vasomotoria si divide in fibre nervose vasocostrittrici (simpatiche) e vasodilatatrici (parasimpatiche).

V.I. Voyachek definì la rinite vasomotoria come una rinite falsa. Nel suo celebre testo "Fondamenti di Otorinolaringoiatria", scrisse che il termine "rinite falsa" indica che il complesso sintomatologico del naso che cola potrebbe non essere accompagnato da segni patologici di infiammazione della mucosa nasale. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un sintomo di nevrosi vegetativa generalizzata e, pertanto, spesso rappresenta solo un anello di una serie di disturbi corrispondenti, come l'asma. Pertanto, nella sua forma pura, la rinite vasomotoria è funzionale. Una sottospecie di questo gruppo sono le condizioni allergiche, in cui si verificano disturbi vasomotori e secretori della cavità nasale sotto l'influenza di un allergene.

Questa definizione, formulata più di mezzo secolo fa, rimane attuale ancora oggi, in un momento in cui il problema della rinite cronica vasomotoria (neurovegetativa) e allergica è stato studiato da molteplici aspetti della scienza medica e biologica (immunologia, allergologia, nevrosi neurovegetative, ecc.). Secondo diversi autori, sono queste ultime a svolgere il ruolo più importante nella patogenesi della rinite vasomotoria vera e propria, che non è accompagnata nella sua manifestazione classica da alcuna reazione infiammatoria.

È importante, tuttavia, sottolineare che sono le disfunzioni vegetativo-vascolari nasali provocate da endo- o esoallergeni a poter essere complicate da processi infiammatori; in questi casi, è l'allergia primaria il principale fattore eziologico nello sviluppo della rinite vasomotoria. A questo proposito, va riconosciuto che la moderna suddivisione della rinite vasomotoria in forme neurovegetative e allergiche è in gran parte arbitraria e di natura prevalentemente didattica. Apparentemente, si tratta di due aspetti di un'unica condizione patologica.

Nella sua "forma pura", la forma neurovegetativa della rinite vasomotoria può essere osservata in concomitanza con qualsiasi processo irritativo nella cavità nasale, ad esempio causato da una spina da contatto del setto nasale che irrita le terminazioni nervose vegetative perivascolari delle creste nasali inferiori. Tuttavia, questo meccanismo può successivamente provocare la transizione dalla forma neurovegetativa a quella allergica. È anche possibile che le manifestazioni nasali della forma neurovegetativa della rinite vasomotoria siano una conseguenza di una nevrosi vegetativa generalizzata; in questo caso, possiamo osservare anche altre manifestazioni di questa nevrosi, ad esempio segni di distonia neurocircolatoria, ipotensione, angina pectoris, ecc.

Nella genesi della forma neurovegetativa della rinite vasomotoria, condizioni patologiche della colonna cervicale, che si manifestano con un'alterazione dei nodi simpatici cervicali, possono svolgere un ruolo importante. Pertanto, nell'eziologia e nella patogenesi della rinite vasomotoria, si può rintracciare un intero complesso di condizioni patologiche sistemiche, in cui il raffreddore è solo la "punta dell'iceberg" di una malattia più profonda e diffusa. Un ruolo importante nell'insorgenza della rinite vasomotoria può essere svolto da fattori scatenanti, tra cui rischi professionali, fumo, alcolismo e tossicodipendenza. D'altra parte, la rinite vasomotoria e allergica può svolgere il ruolo di specifici fattori scatenanti (meccanismi scatenanti), dando origine a malattie neurovascolari più diffuse e gravi, come emicrania, nevralgia perivascolare, sindrome diencefalica, ecc.

Cause e patogenesi della rinite vasomotoria

Cause e patogenesi della rinite vasomotoria: la forma allergica della rinite vasomotoria si divide in rinite stagionale (periodica) e costante (che dura tutto l'anno).

La rinite stagionale è una delle sindromi da pollinosi (allergia al polline, febbre da polline), caratterizzata principalmente da lesioni infiammatorie delle mucose delle vie respiratorie e degli occhi. In caso di predisposizione ereditaria alla pollinosi, il polline delle piante provoca una sensibilizzazione dell'organismo, ovvero la produzione di anticorpi contro l'allergene del polline, a seguito della quale, quando quest'ultimo entra in contatto con la mucosa, si sviluppa una reazione di interazione dell'antigene con l'anticorpo, che si manifesta con segni di infiammazione. Manifestazioni patognomoniche della rinite stagionale sono attacchi stagionali di rinite acuta e congiuntivite. Nei casi gravi, si associa l'asma bronchiale. È possibile anche un'intossicazione da polline: aumento della stanchezza, irritabilità, insonnia, talvolta aumento della temperatura corporea. In presenza di focolai cronici di infezione, possono contribuire allo sviluppo di sinusite acuta durante la pollinosi. Manifestazioni rare includono malattie del sistema nervoso (aracnoidite, encefalite, danni ai nervi ottici e uditivi, sviluppo di attacchi della malattia di Ménière).

Sintomi. Di norma, un attacco di rinopatia si manifesta in modo acuto, in piena salute, tra la fine di maggio e giugno, durante il periodo di fioritura di alberi e graminacee, ed è caratterizzato dalla comparsa di forte prurito nasale, starnuti multipli e incontrollabili, secrezione nasale abbondante e difficoltà respiratorie. Contemporaneamente, si osservano anche segni di congiuntivite. Un attacco di rinite stagionale dura solitamente 2-3 ore e può ripetersi più volte al giorno. I fattori esterni più comuni possono provocare rinite vasomotoria in questo caso: esposizione al sole o a correnti d'aria, raffreddamento locale o generale, ecc. Si osserva che uno stato di stress psicologico riduce la gravità o interrompe un attacco di raffreddore da fieno.

Durante la rinoscopia anteriore nel periodo interictale, non si rilevano alterazioni patologiche della mucosa nasale, tuttavia possono essere presenti deformazioni del setto nasale, spine di contatto e, in alcuni casi, polipi mucosi isolati. Durante una crisi, la mucosa diventa fortemente iperemica o cianotica, edematosa, i turbinati nasali si ingrossano e ostruiscono completamente le fosse nasali, con abbondante secrezione mucosa. I vasi dei turbinati nasali reagiscono bruscamente contraendosi alla lubrificazione con adrenalina. In alcuni pazienti, gli attacchi di rinite stagionale possono essere accompagnati da sintomi di irritazione della mucosa della laringe e della trachea (tosse, raucedine, secrezione di espettorato viscoso e trasparente), nonché da sindrome asmatica.

La rinite allergica cronica è una delle sindromi allergiche dell'organismo, che si manifesta con varie forme di allergia. Sintomi e decorso clinico sono simili alla febbre da fieno. La principale caratteristica distintiva della rinite allergica cronica è l'assenza di periodicità, il decorso più o meno costante e la moderata gravità degli attacchi. Gli allergeni in questa forma di rinite allergica, a differenza della rinite stagionale, possono essere una varietà di sostanze con proprietà antigeniche e apteniche, che colpiscono costantemente una persona e causano una sensibilizzazione dell'organismo con la formazione di anticorpi. Queste sostanze, a contatto con gli anticorpi tissutali, causano la stessa reazione "antigene-anticorpo" della rinite stagionale, durante la quale vengono rilasciati mediatori biologicamente attivi (tra cui istamina e sostanze istamino-simili), irritando i recettori della mucosa nasale, causando la dilatazione dei vasi sanguigni e attivando l'attività delle ghiandole mucose.

Sintomi della rinite vasomotoria

I sintomi della rinite vasomotoria sono caratterizzati da congestione nasale periodica o costante, spesso di natura intermittente, con secrezione nasale acquosa periodica; al culmine dell'attacco si manifestano prurito nasale, starnuti, sensazione di pressione nelle profondità del naso e mal di testa. Durante il giorno, un attacco (VI Voyachek lo definì un'"esplosione" della reazione vasomotoria) di starnuti e rinorrea, di solito, si verifica improvvisamente e passa altrettanto rapidamente, e può ripetersi fino a dieci volte al giorno o più spesso. Di notte, la congestione nasale diventa costante a causa del ciclo notturno di aumentata funzionalità del sistema nervoso parasimpatico.

Tipica è l'ostruzione del lato del naso su cui giace il paziente, con la sua graduale scomparsa dal lato opposto. Questo fenomeno indica la debolezza dei vasocostrittori. Secondo V.F. Undritz, KA Drennova (1956) e altri, un lungo decorso dello stadio funzionale della forma neurovegetativa della rinite vasomotoria porta allo sviluppo dello stadio organico (proliferazione del tessuto interstiziale e comparsa di rinite ipertrofica), che è ampiamente facilitato dall'uso eccessivo di decongestionanti. Le fibre vasocostrittrici sono correlate ai nervi adrenergici, poiché quando l'eccitazione viene trasmessa ai vasi, la noradrenalina viene rilasciata nelle sinapsi. Queste fibre per gli organi ORL originano dal ganglio simpatico cervicale superiore. Le fibre vasodilatatrici parasimpatiche sono concentrate nei nervi glossofaringeo, facciale, trigemino e nel ganglio pterigopalatino.

Durante la rinoscopia anteriore, si riscontra un ingrossamento dei turbinati inferiori, con una colorazione caratteristica, che V.I. Voyachek ha definito "macchie grigie e bianche". I turbinati inferiori sono morbidi al tatto con una sonda a bottone; la sonda penetra facilmente in profondità nel turbinato senza danneggiare la mucosa. Un segno patognomonico è una brusca contrazione dei turbinati quando vengono lubrificati con adrenalina. L'olfatto è compromesso a seconda del grado di difficoltà respiratoria nasale.

Forma allergica della rinite vasomotoria

Le malattie allergiche sono note fin dall'antichità. Ippocrate (V-IV secolo a.C.) descrisse casi di intolleranza a determinate sostanze alimentari; K. Galeno (II secolo d.C.) descrisse un caso di rinorrea causato dal profumo di rose; nel XIX secolo, fu descritta e dimostrata la causa della febbre da fieno inalata con il polline delle piante. Il termine "allergia" fu proposto dal pediatra austriaco C. Pirquet nel 1906 per indicare una reazione insolita e alterata di alcuni bambini alla somministrazione di siero antidifterico a scopo terapeutico. Le sostanze che causano reazioni atipiche (allergiche) erano chiamate allergeni. Tali sostanze includono, ad esempio, il polline delle piante, che causa malattie stagionali chiamate febbre da fieno. Gli allergeni si dividono in esogeni (sostanze chimiche, prodotti alimentari, diverse piante, composti proteici, microrganismi, ecc.) ed endogeni, che sono prodotti dell'attività vitale dell'organismo predisposto agli allergeni, derivanti da disturbi metabolici, dall'insorgenza di determinate malattie, da associazioni microbiche vegetanti nell'organismo. Anche focolai cronici di infezione, sieri e vaccini, numerosi farmaci, allergeni domestici ed epidermici, ecc. possono essere fonte di allergia. Un gruppo speciale di allergeni è costituito da fattori fisici - calore, freddo, azione meccanica - che causano la produzione di sostanze specifiche con proprietà allergogeniche nell'organismo ad esse sensibile.

Quando un allergene entra nell'organismo, si sviluppa una reazione allergica che, a seconda della sua natura, può essere specifica o aspecifica. Una reazione specifica attraversa tre fasi: immunologica, la fase di formazione del mediatore e la fase patofisiologica, o manifestazioni cliniche. Le reazioni allergiche aspecifiche (pseudoallergiche, non immunologiche) si verificano al primo contatto con un allergene senza una precedente sensibilizzazione. Sono caratterizzate solo dalla seconda e terza fase di una reazione allergica. La rinite allergica può manifestarsi sia come reazione specifica che aspecifica e si riferisce principalmente alle reazioni allergiche del primo tipo, che includono anche shock anafilattico, orticaria, asma bronchiale atopico, raffreddore da fieno, edema di Quincke, ecc.

Forma neurovegetativa della rinite vasomotoria

Di norma, questa forma di rinite vasomotoria non è caratterizzata da stagionalità. La rinite vasomotoria è ugualmente comune in tutti i periodi dell'anno e dipende principalmente da fattori scatenanti esterni (polverosità degli ambienti, vapori aggressivi nell'aria inalata, presenza di curvature da contatto del setto nasale) o dalla disfunzione neurovegetativa generale precedentemente menzionata. Di solito, in quest'ultimo caso, i pazienti sono pazienti non solo di un rinologo, ma anche di un neurologo.

Cosa ti infastidisce?

Diagnosi della rinite vasomotoria

Diagnosi della rinite vasomotoria: le alterazioni patologiche e il decorso clinico della rinite allergica persistente possono essere suddivisi in quattro fasi:

- fase di attacchi aperiodici transitori;

- continua la fase di tipo;

- fase di formazione del polipo;

- fase di carnificazione.

Il primo stadio è caratterizzato da un rinorrea moderatamente cola più o meno costante con crisi periodiche. I pazienti con questa forma di rinite sono altamente sensibili al fattore freddo, reagendo al minimo raffreddamento di mani, piedi o di tutto il corpo, nonché alle correnti d'aria, con un'esacerbazione del processo patologico. I pazienti lamentano una congestione nasale costante e periodicamente crescente, una riduzione o l'assenza dell'olfatto, disturbi del sonno, secchezza delle fauci, mal di testa, aumento della stanchezza fisica e mentale, nonché attacchi periodici di dispnea espiratoria. In questa fase, si manifestano i primi segni di compromissione della permeabilità delle membrane cellulari.

Durante la rinoscopia anteriore e posteriore in questa fase della malattia si osservano gli stessi cambiamenti che si verificano durante un attacco di rinite stagionale e l'attività dei decongestionanti nei confronti dei vasi della cavità nasale viene mantenuta.

Tuttavia, con un decorso più lungo della rinite allergica persistente, si verifica il secondo stadio, che si manifesta con i primi segni di degenerazione della mucosa nasale. Questa diventa pallida, assume una colorazione grigiastra, è ricoperta da formazioni granulari, particolarmente evidenti nell'area delle estremità anteriori dei conchi nasali medi e inferiori e dell'estremità posteriore dei conchi nasali inferiori. In questa fase, la difficoltà respiratoria nasale diventa più o meno costante, l'effetto dei farmaci vasocostrittori si riduce al minimo, l'olfatto è praticamente assente e i disturbi generali si intensificano.

Dopo un certo periodo di tempo, calcolato da diversi mesi a 1-4 anni, i polipi mucosi compaiono nel condotto nasale medio (stadio di formazione del polipo o rinite poliposa) sotto forma di formazioni sacculari traslucide, appese a un peduncolo, nel lume del condotto nasale comune. Il più delle volte, appaiono appiattiti, schiacciati tra la parete laterale del naso e il suo setto. I polipi vecchi sono solitamente ricoperti da una sottile rete vascolare e si trasformano in tessuto connettivo.

Contemporaneamente, inizia la fase di carnificazione: i tessuti del cono nasale medio e soprattutto di quello inferiore diventano più densi, smettono di rispondere ai vasocostrittori e acquisiscono tutti i segni della rinite ipertrofica. Il terzo e il quarto stadio sono caratterizzati da congestione nasale costante, anosmia meccanica e sensoriale e un peggioramento dei sintomi generali della malattia.

I sintomi generali della malattia (aumento della stanchezza, insonnia, raffreddori frequenti, sensibilità al freddo, ecc.) diventano costanti. Nella fase di formazione dei polipi, gli attacchi di asma bronchiale si intensificano e diventano più frequenti. La relazione temporale tra asma bronchiale e stadio di formazione dei polipi può variare. Spesso, lo stadio di formazione dei polipi, ovvero la sindrome della rinite allergica, si presenta come lesione primaria. Se l'allergia ha una genesi non infettiva, si parla di asma bronchiale atopica. Va inoltre notato che processi patomorfologici simili nella rinite allergica si sviluppano nei seni paranasali e più spesso nei seni mascellari, da cui i polipi prolassano attraverso la loro anastomosi nel condotto nasale medio.

Il trattamento della rinite allergica prevede l'uso di farmaci antiallergici, desensibilizzanti, antistaminici, vasocostrittori, anestetici locali e sedativi generali. Questo elenco di farmaci è raccomandato dalla comunità internazionale dei rinologi nella forma del cosiddetto consenso del 1996; tuttavia, nonostante queste raccomandazioni e le numerose proposte originali di vari autori, il trattamento dei pazienti affetti da rinite allergica rimane un compito difficile e non completamente risolto. Il metodo più efficace consiste nell'identificare ed eliminare l'allergene che causa la rinite vasomotoria; tuttavia, in caso di poliallergia, anche questo metodo risulta inefficace, soprattutto perché questa forma di rinite allergica può manifestarsi secondo il tipo di allergia strisciante, quando sostanze precedentemente insensibili, sotto l'influenza dell'effetto sensibilizzante degli allergeni, diventano a loro volta tali e causano reazioni corrispondenti, a volte iperergiche.

Cosa c'è da esaminare?

Quali test sono necessari?

Trattamento della rinite vasomotoria

Il trattamento della rinite vasomotoria è principalmente sintomatico, basato sull'uso di farmaci simpaticomimetici ad effetto vasocostrittore (sanorin, naftizina, efedrina, ecc.). I farmaci di nuova generazione includono forme farmaceutiche i cui principi attivi sono sostanze con proprietà simpaticomimetiche, come ossimetazolina (Nazivin, Nazol), tetraidrozolina cloridrato (Tizin), xilometazolina cloridrato (xilometazolina, Xymelin), ecc. Tutti i colliri elencati per la rinite hanno un effetto alfa-adrenergico, restringono i vasi periferici, riducono il gonfiore della mucosa nasale, l'iperemia e l'essudazione. Sono indicati per rinopatia neurovegetativa e allergica acuta, raffreddore da fieno, sinusite e relative complicanze tubariche e otitiche. Sono utilizzati sotto forma di colliri e aerosol. Le modalità di somministrazione e il dosaggio sono indicati nelle note corrispondenti.

Trattamento sintomatico della rinite vasomotoria

Il trattamento sintomatico dovrebbe comprendere anche vari interventi chirurgici, come la distruzione sottomucosa meccanica ed ecoguidata dei plessi vascolari dei turbinati inferiori con successiva cicatrizzazione, la galvanocauterizzazione dei turbinati inferiori, l'uso di sali di nitrato d'argento cauterizzanti, ecc.

Gli elementi del trattamento patogenetico della rinite vasomotoria includono vari metodi fisioterapici, sia locali che a distanza, volti a normalizzare l'interazione tra le componenti simpatica e parasimpatica del SNA, migliorare la microcircolazione, l'attività enzimatica, aumentare l'ossidazione dei biosubstrati, normalizzare la funzione delle membrane cellulari, ecc. Ad esempio, i metodi locali includono l'uso di radiazioni laser a bassa energia, campi magnetici costanti, ecc. Secondo il metodo di AF Mamedov (1991), viene utilizzata un'azione combinata dei fattori specificati, in cui un campo magnetico costante viene diretto dall'esterno verso la plica nasale e dall'interno, utilizzando una guida di luce laser, vengono irradiate le zone riflessogene delle estremità anteriori dei conchi nasali medi e inferiori. A distanza, vengono utilizzati l'irradiazione laser della zona di proiezione del ganglio pterigopalatino, vari effetti fisioterapici sulla zona del colletto, ecc.

Nel trattamento della forma neurovegetativa della rinite vasomotoria, uno studio mirato dello stato neurovegetativo generale è importante per identificare possibili disturbi neurologici generali e condizioni nevrotiche. Vengono valutate le condizioni di vita e di lavoro, la presenza di cattive abitudini, focolai cronici di infezione e patologie degli organi interni.

Tutti i metodi di trattamento della rinite allergica si dividono in locali e generali, sintomatici e patogenetici. Se viene individuato un allergene e viene prodotto un siero antigenico corrispondente, si parla di trattamento eziotropico o immunologico. Attualmente, esiste un'enorme varietà di farmaci utilizzati per le allergie, e in particolare per la rinite allergica, informazioni dettagliate al riguardo sono disponibili nel Registro dei Medicinali.

Trattamento locale della rinite vasomotoria

Il trattamento locale è principalmente sintomatico e solo in parte patogenetico, mirato a bloccare le reazioni allergiche locali, ovvero la sindrome nasale da allergia generalizzata. I preparati locali vengono utilizzati sotto forma di spray nasali, meno frequentemente sotto forma di gocce o polveri iniettate nella cavità nasale. Come preparati locali, si utilizzano preparati a base di azelastina cloridrato (allergodil), levocabastina, ecc.

Allergodil è disponibile come spray nasale e collirio. Levocabastip è utilizzato come collirio endonasale. Entrambi i farmaci hanno proprietà antiallergiche e antistaminiche, bloccando selettivamente i recettori H1. Dopo l'uso intranasale, elimina rapidamente i sintomi della rinite allergica (prurito nasale, starnuti, rinorrea) e migliora la respirazione nasale riducendo il gonfiore della mucosa nasale. Applicato sulla congiuntiva, riduce i sintomi della congiuntivite allergica (prurito, lacrimazione, iperemia e gonfiore delle palpebre, xsmosi). Oltre agli antistaminici, in caso di rinite allergica, è possibile l'uso topico di alfa-bloccanti (naftizina, sanorina, galazolina), così come di nuovi farmaci con effetto simile (spray nasale Dr. Theiss, nazivina, tizina, ximeyaina, ecc.).

Ogni farmaco utilizzato per il trattamento di allergie e altre patologie è caratterizzato da concetti quali controindicazioni, uso durante la gravidanza e l'allattamento, effetti collaterali, sovradosaggio, precauzioni, istruzioni speciali, compatibilità con altri farmaci, ecc., che sono dettagliati nei relativi manuali, libri di riferimento e annotazioni. Prima di utilizzare qualsiasi farmaco, queste informazioni sono soggette a un attento studio.

Spray Allergodil: adulti e bambini sopra i 6 anni, uno spruzzo in ciascuna narice 2 volte al giorno. Collirio per adulti e bambini sopra i 4 anni, una goccia al mattino e una alla sera fino alla scomparsa dei sintomi della malattia.

Levocabastina: per via intranasale per adulti e bambini di età superiore ai 6 anni - 2 inalazioni in ciascuna narice 2 volte al giorno (massimo 4 volte al giorno). Il trattamento deve essere continuato fino alla scomparsa dei sintomi.

Spray nasale Dr. Theiss: lo spray è a base di kenlometazolina, che ha un effetto vasocostrittore e anticongestionante. Il farmaco viene somministrato in entrambe le narici durante l'inalazione utilizzando uno speciale spray, uno spruzzo in ciascuna narice 3-4 volte al giorno per 2 giorni.

Nazivin (oximstazolina) è disponibile in gocce e spray. Gocce nasali: adulti e bambini di età superiore a 6 anni, 1-2 gocce in ciascuna narice 2-3 volte al giorno, soluzione allo 0,05%; bambini da 1 anno a 6 anni: soluzione allo 0,025%, bambini di età inferiore a 1 anno: soluzione allo 0,01%. Spray nasale e spray nasale dosato allo 0,5%: adulti e bambini di età superiore a 6 anni: una dose 2-3 volte al giorno per 3-5 giorni.

Tizin (tetraidrozolina cloridrato) è un'ammina simpaticomimetica. Gocce, aerosol, gel per uso intranasale (0,05-0,1%). Adulti e bambini sopra i 6 anni: 2-4 gocce in ciascuna narice, non più spesso di ogni 3 ore. Ha anche proprietà sedative, applicabili in pediatria.

Ximelin (kenlometazolina) stimola i recettori alfa-adrenergici, ha un effetto vasocostrittore e anticongestionante rapido e duraturo. Adulti e bambini di età superiore a 6 anni: 2-3 gocce di soluzione all'1% o una spruzzata da uno spruzzatore in ciascuna narice 4 volte al giorno. Neonati e bambini di età inferiore a 6 anni: 1-2 gocce di soluzione allo 0,5% in ciascuna narice 1-2 (non più di 3) volte al giorno. Gel nasale solo per adulti e bambini di età superiore a 7 anni: 3-4 volte al giorno; applicare una piccola quantità in ciascuna narice il più profondamente possibile su un batuffolo di cotone per diversi minuti in modo che il bastoncino di cotone possa essere rimosso facilmente.

Il trattamento locale della rinite allergica deve essere integrato in modo selettivo con i farmaci elencati nella sezione dedicata al trattamento della forma neurovegetativa della rinite vasomotoria.

Trattamento patogenetico della rinite vasomotoria

Il trattamento generale dovrebbe essere riconosciuto come patogenetico e, nei casi in cui si utilizzano metodi immunologici, anche come eziotropico. Come osserva A. S. Kiselev (2000), l'immunoterapia specifica è molto efficace, ma le sue difficoltà risiedono nell'isolamento in laboratorio di un allergene attivo (antigene), soprattutto nella poliallergia. Inoltre, l'uso di sieri antiallergici specifici può causare reazioni iperergiche come anafilassi e riacutizzazione dell'asma atopico, pertanto l'immunoterapia non si è diffusa né nel nostro Paese né all'estero. L'uso del trattamento generale (orale) si basa sul presupposto che la rinite atopica (stagionale, per tutto l'anno) sia una manifestazione locale di una malattia allergica generalizzata, pertanto l'uso di farmaci con proprietà farmacologiche appropriate che agiscano sull'organismo nel suo complesso è un metodo obbligatorio per trattare non solo le manifestazioni rinogene dell'allergia, ma anche le sue manifestazioni in altri organi e sistemi. Il metodo più comune di utilizzo di farmaci antiallergici ad azione generale è quello orale. Tutti hanno effetti farmacologici pressoché identici.

Tra gli antistaminici ampiamente utilizzati nel secolo scorso e che non hanno perso la loro rilevanza ai giorni nostri, è necessario menzionare difenidramina, diazolina, suprastina e tavegil, la cui principale azione farmacodinamica consiste nel sostituire l'istamina endogena (fonte di reazioni allergiche) nei recettori istaminici dei vasi sanguigni e nel bloccare le proprietà patogene dell'istamina in questi recettori. Attualmente, sono disponibili molti farmaci di nuova generazione che hanno un effetto più efficace e sono privi degli effetti collaterali caratteristici dei farmaci della generazione precedente. I farmaci di nuova generazione bloccano selettivamente i recettori H1 dell'istamina, prevengono l'effetto dell'istamina sulla muscolatura liscia dei vasi sanguigni, riducono la permeabilità capillare, inibiscono l'essudazione e la funzione escretoria delle ghiandole, riducono il prurito, la stasi capillare e l'eritema, prevengono lo sviluppo e alleviano il decorso delle malattie allergiche.

Preparati orali per il trattamento della rinite vasomotoria

Astemizolo. Indicazioni: rinite allergica stagionale e perenne, congiuntivite allergica, reazioni cutanee allergiche, angioedema, asma bronchiale, ecc. Modo di somministrazione e dosaggio: per os a stomaco vuoto una volta al giorno; adulti e bambini di età superiore a 12 anni: 10 mg, bambini di età compresa tra 6 e 12 anni: 5 mg in compresse o sospensione, bambini di età inferiore a 6 anni: 2 mg per 10 kg di peso corporeo solo in sospensione. La durata massima del trattamento è di 10 giorni.

Loratadina. Le indicazioni sono le stesse dell'astemizolo; inoltre, è indicato per le reazioni allergiche alle punture di insetti e le reazioni pseudoallergiche ai liberatori di istamina. Modo di somministrazione e dosaggio: per os prima dei pasti. Adulti e bambini (di età superiore ai 12 anni o di peso superiore a 30 kg) - 10 mg (1 compressa o 1 cucchiaino di sciroppo) 1 volta al giorno.

Altri farmaci con effetti simili: histalong, dimeboi, clarisens, clariaze, claritin, desloratadina, cystin, ebastina, astafen, ketotif, ketotifen, pseudoefedrina e molti altri.

Farmaci steroidei. La terapia steroidea generale per la rinite allergica è utilizzata estremamente raramente, solo nei casi complicati da attacchi di asma bronchiale atopica, ed è prerogativa di uno pneumologo e, in caso di shock anafilattico, di un rianimatore. Tuttavia, l'applicazione locale di corticosteroidi in combinazione con la terapia antistaminica aumenta significativamente l'efficacia del trattamento della rinite allergica, soprattutto nelle sue forme cliniche gravi. Nel secolo scorso, si sono diffusi vari unguenti ed emulsioni contenenti componenti steroidei. Attualmente, vengono utilizzati farmaci compositi più moderni che non presentano gli effetti collaterali intrinseci degli steroidi utilizzati in forma pura. Tali farmaci includono beconase (beclometasone dipropionato), syntaris (flunisolide), flixonase (fluticasone pronionato), ecc.

Beconase è un aerosol dosato di un farmaco glucocorticoide per uso intranasale. 1 dose contiene 50 mcg del principio attivo beclometasone dipropionato. Il farmaco ha spiccate proprietà antinfiammatorie e antiallergiche, elimina edema e iperemia. È utilizzato per prevenire e trattare la rinite allergica stagionale e perenne. Viene utilizzato solo per via intranasale, due inalazioni per narice < 2 volte al giorno. La dose massima giornaliera è di 8 inalazioni al giorno.

Sintaris è un aerosol dosato (principio attivo flusinolide) di un farmaco glucocorticoide per uso intranasale, disponibile in flaconi di vetro da 20 ml (200 dosi) dotati di un dispositivo spray dosatore. Ha effetti antiedematosi, antiessudativi e antiallergici. È indicato per la rinite stagionale e perenne, inclusa la febbre da fieno. Agli adulti si prescrivono 2 spruzzi in ciascuna narice 2 volte al giorno. Durante una riacutizzazione o nei casi gravi della malattia, 2 spruzzi in entrambe le narici 3 volte al giorno. Ai bambini si prescrive uno spruzzo (25 mcg) una volta al giorno. Dose massima: adulti - 6, bambini - 3 spruzzi al giorno.

Spray nasali simili (flixonase e flixotide) a base di fluticasone hanno lo stesso effetto terapeutico di quelli citati; hanno un'azione sistemica minima.

Attualmente si stanno diffondendo farmaci compositi contenenti sostanze ad azione antistaminica e alfa-adrenomimetica, come la clarinasi e il rinopront.

Clarinase-12 (composizione: compresse contenenti 5 mg di loratadina e 120 mg di pseudoefedrina). Hanno proprietà antiallergiche e vasocostrittrici; bloccano i recettori H1, hanno proprietà decongestionanti (solfato di pseudoefedrina), riducono il gonfiore della mucosa delle vie respiratorie superiori, ne migliorano la pervietà e facilitano la respirazione. Si assumono per via orale, indipendentemente dall'assunzione di cibo, senza masticare, con un bicchiere d'acqua. Adulti e bambini dai 12 anni in su: 1 compressa 1-2 volte al giorno.

Rhinopront. Principi attivi: carbinoxamina maleato e fenilefrina cloridrato, che hanno effetti antistaminici e antiallergici. La carbinoxamina riduce la permeabilità dei capillari della mucosa nasale, mentre la fenilefrina ha un effetto simpaticomimetico, provoca vasocostrizione e riduce il gonfiore della mucosa. Entro 10-12 ore, elimina i sintomi della rinite acuta, come bruciore e prurito agli occhi e sensazione di pesantezza alla testa. Questa forma di dosaggio è utilizzata per il trattamento della rinite acuta di varia origine (vasomotoria, allergica, infettiva e infiammatoria, febbre da fieno).

Agli adulti e ai bambini di età superiore ai 12 anni si prescrive 1 capsula 2 volte al giorno a intervalli di 12 ore. In caso di difficoltà a deglutire, si prescrive 1 cucchiaio di sciroppo 2 volte al giorno. Bambini da 1 anno a 6 anni: 1 cucchiaino di sciroppo 2 volte al giorno, da 6 a 12 anni: 2 cucchiaini 2 volte al giorno.

La terapia steroidea locale è efficace in combinazione con antistaminici e alfa-bloccanti. Di norma, i corticosteroidi utilizzati per applicazione locale sono inclusi in forme farmaceutiche composite, prodotte secondo ricette specifiche, oppure vengono utilizzati in monoformità.

Tra i farmaci di ultima generazione, vale la pena menzionare Rhinocort, il cui principio attivo è il corticosteroide semisintetico budesonide.

Rinocort è un farmaco glucocorticoide per uso inalatorio; è disponibile in aerosol. Ha un effetto antinfiammatorio locale, praticamente senza causare effetti sistemici. È indicato per la rinite allergica stagionale e perenne, nonché per la prevenzione della febbre da fieno e delle recidive di polipi dopo polipotomia. La dose iniziale è di 2 spruzzi (100 mcg) in ciascuna narice al mattino e alla sera. Una volta ottenuto l'effetto terapeutico, la dose può essere ridotta.

Maggiori informazioni sul trattamento

Farmaci

[

[