Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Endocardio cardiaco: struttura, funzioni, patologie comuni

Last reviewed: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Il cuore è uno degli organi più importanti del complesso sistema che comunemente chiamiamo corpo umano. È il suo motore, che fornisce sangue fino agli angoli più remoti affinché tutti gli organi ricevano nutrimento a sufficienza e possano funzionare senza intoppi. Nonostante l'apparente semplicità dell'organo dall'esterno, la sua struttura interna sembra piuttosto interessante. Prendiamo almeno le sue pareti, che in realtà sono costituite non da uno, ma da tre strati diversi, i cui tessuti hanno caratteristiche proprie: endocardio, miocardio, epicardio. Ognuno di questi strati ha una propria struttura e funzioni, la cui alterazione causa determinati malfunzionamenti nel cuore. In questo articolo parleremo del rivestimento interno del principale organo circolatorio, chiamato endocardio.

Istologia dell'epicardio

Per un lettore non esperto di medicina e biologia, il significato del termine "istologia" potrebbe sembrare poco chiaro. Stiamo parlando di una branca della biologia che studia la struttura, le caratteristiche dell'attività vitale e il funzionamento di vari tessuti di qualsiasi organismo vivente, compresi gli esseri umani. Ciò significa che ora parleremo della struttura dell'epicardio, del suo sviluppo e delle funzioni che svolge.

Il cuore umano può essere altrimenti definito il vaso sanguigno più grande, che agisce come una pompa, garantendo il regolare movimento del sangue nel corpo. La funzione di pompaggio è una delle funzioni principali del cuore, ed è assicurata dalla contrazione dello strato muscolare centrale dell'organo: il miocardio.

Sembrerebbe che, se il miocardio è in grado di garantire le prestazioni del cuore, ovvero pompare sangue, perché sia necessario l'endocardio? Per capirlo, dobbiamo analizzare più da vicino la struttura dell'endocardio, che è il rivestimento interno del cuore ed è strettamente adiacente al miocardio, rivestendo l'area dei ventricoli e degli atri sinistro e destro.

L'endocardio è una membrana continua che riempie eventuali irregolarità nella struttura del miocardio, ricopre le camere cardiache e le valvole, i muscoli papillari posteromediali e anterolaterali e i tendini. Nella zona in cui i grandi vasi si uniscono al cuore, l'endocardio si integra dolcemente nella membrana vascolare interna, simile per struttura e funzione.

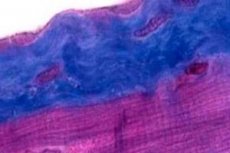

Sia la parete cardiaca nel suo complesso che l'epicardio stesso hanno una struttura a strati. È composta da 4 strati:

- Lo strato esterno, costituito da cellule del tessuto connettivo e direttamente adiacente al miocardio, ha una struttura lassa e contiene spesse fibre elastiche, collagene e reticolari che si estendono in profondità nello strato muscolare, dove si inseriscono gradualmente negli strati connettivi (stroma) del miocardio.

- Lo strato muscolo-elastico, costituito da miociti lisci allungati e fibre di elastina, la cui struttura ricorda quella dello strato intermedio dei vasi sanguigni. Grazie a questo strato, l'endocardio si muove dopo il miocardio durante i movimenti contrattili di quest'ultimo.

- Strato subendoteliale. Come lo strato esterno, è costituito da tessuto connettivo lasso.

- Strato endoteliale.

Le cellule endoteliali perfettamente lisce (endoteliociti) sono attaccate a una struttura acellulare chiamata membrana basale. Lo strato endoteliale può essere considerato un tipo di epitelio piatto, poiché le sue cellule presentano una leggera convessità solo nella regione del nucleo, mentre il citoplasma riempie uniformemente lo spazio libero (esternamente, viste dall'alto, le cellule endoteliali assomigliano a una macchia o a uova strapazzate). Le cellule endoteliali sono di dimensioni microscopiche e si adattano strettamente tra loro, senza lasciare spazi tra loro.

La superficie dell'endotelio è molto liscia, e questo non è casuale, perché è con essa che le cellule del sangue entrano in contatto diretto. Una delle funzioni più importanti dell'endocardio è considerata la capacità delle cellule del sangue di attraversare la cavità cardiaca e i vasi adiacenti (sia grandi che piccoli) senza ostacoli e senza danni. A proposito, il danno alle cellule endoteliali comporta una compromissione della coagulazione del sangue.

Oltre a rivestire la superficie interna del cuore, l'endocardio è anche in grado di formare particolari strutture ripiegate all'interno dell'organo. Le pieghe endocardiche sono solitamente chiamate lembi valvolari cardiaci, il cui lato atriale è rivestito di endotelio e presenta una superficie liscia, mentre il lato ventricolare è attaccato ai tendini con irregolarità. Grazie alle valvole cardiache, il flusso sanguigno attraverso il cuore è regolato.

Il cuore è un organo vitale, la cui formazione avviene all'inizio del periodo embrionale. Lo sviluppo dell'endocardio inizia già nella seconda settimana di vita dell'embrione, quando gruppi di cellule compaiono nel foglietto embrionale, che in futuro formeranno i vasi sanguigni, incluso il cuore. La doppia piega del mesoderma si trasforma in tubi endocardici primari, che successivamente si uniscono in un'unica struttura a due strati, chiamata tubo cardiaco primario. L'endocardio si forma dallo strato interno di questo tubo, e il suo strato esterno dà origine al miocardio e all'epicardio.

La particolarità dell'endocardio è che solo il suo strato esterno, collegato al miocardio, contiene vasi sanguigni. La parte principale dell'endocardio riceve nutrienti dal sangue per diffusione.

Malattie dell'endocardio

Come possiamo vedere, l'endocardio è una parte strutturale molto importante della parete cardiaca, la cui salute determina l'intensità del flusso sanguigno e persino la qualità del sangue, che fornisce ossigeno e nutrienti ai vari tessuti del corpo. Nonostante i tessuti dell'endocardio stesso presentino un numero insignificante di vasi sanguigni, è proprio questo, insieme al miocardio, a svolgere la funzione regolatrice della circolazione sanguigna (sia come superficie atraumatica lungo la quale il sangue scorre liberamente attraverso il vaso sanguigno principale, sia come valvole cardiache che assicurano la corretta direzione del flusso sanguigno).

Ma, come qualsiasi organo umano, l'endocardio non è immune alle malattie. Queste possono essere congenite (difetti cardiaci associati a un sottosviluppo del sistema valvolare, che impedisce all'organo di funzionare normalmente) o acquisite, il più delle volte associate a un processo infiammatorio dell'endocardio.

In generale, l'infiammazione dell'endocardio può essere considerata una delle patologie più comuni dello strato interno del cuore, sebbene, secondo le statistiche, l'endocardite sia considerata una malattia piuttosto rara (1 persona su 25.000). Sembrerebbe, come può infiammarsi il rivestimento interno del nostro "motore", dove l'accesso dall'esterno è limitato a tutti gli ambienti tranne che al sangue? Ma è necessario tenere presente che il fattore più comune nello sviluppo dell'infiammazione è un'infezione, che può facilmente diffondersi in tutto il corpo insieme al sangue e, quindi, raggiungere il cuore.

A quanto pare, qualsiasi infezione batterica presente nell'organismo può provocare un'infiammazione dell'endocardio? Sì, gli scienziati hanno concluso che, sebbene i patogeni più comuni della malattia siano i ben noti streptococchi e stafilococchi, lo sviluppo della malattia può essere causato anche dalla presenza di microrganismi Gram-negativi, clamidia, rickettsia, alcuni funghi e virus nell'organismo.

Tuttavia, non c'è bisogno di allarmarsi troppo, perché affinché un fattore infettivo provochi un'infiammazione, sono necessari determinati prerequisiti, ovvero: difetti congeniti e acquisiti del cuore e delle sue valvole, oltre a un sistema immunitario indebolito. Le più pericolose in termini di sviluppo di endocardite sono patologie congenite come la stenosi della valvola aortica, il difetto del setto ventricolare, il tronco arterioso comune, la trasposizione dei grandi vasi, il prolasso della valvola mitrale, ecc. Le patologie acquisite includono: valvulopatia reumatica cardiaca, insufficienza aortica e mitralica, restringimento dell'aorta, ecc.

In linea di principio, lo sviluppo di un'infiammazione su un endocardio intatto è piuttosto un'eccezione alla regola, indicando una bassa immunità. Il più delle volte, il processo infiammatorio si sviluppa sullo sfondo di una patologia cardiaca preesistente.

Le cardiopatie congenite e acquisite sono associate a disturbi emodinamici (formazione di un flusso sanguigno turbolento e ipertensione arteriosa sulle pareti vasali), che possono causare danni al rivestimento interno del cuore. Il danno all'endocardio, a sua volta, comporta disturbi del sistema di coagulazione del sangue e la formazione di coaguli di sangue, sui quali successivamente si depositano microrganismi patogeni. Gli elementi trombotici di per sé non causano infiammazione, sebbene, una volta staccati, possano muoversi con il flusso sanguigno verso il cervello e altri organi, causando occlusione vascolare (nel caso del cervello, ciò può minacciare un ictus). I batteri che si depositano sulle formazioni trombotiche contribuiscono all'ulteriore distruzione dello strato interno del cuore, il che compromette ulteriormente l'emodinamica e il funzionamento del cuore nel suo complesso.

L'infiammazione dello strato endocardico si osserva più spesso nell'area dei lembi delle valvole cardiache, che sono più suscettibili ai danni causati dal flusso sanguigno. È nell'area delle valvole cardiache che l'infezione si localizza più spesso, causando un processo infiammatorio e una proliferazione del tessuto connettivo, con conseguente ispessimento dell'endocardio. Inoltre, si può osservare il distacco dello strato superiore dell'endocardio, con la formazione di coaguli di sangue e filamenti di una speciale proteina, la fibrina, che ricoprono i difetti tissutali, causandone nuovamente l'ispessimento.

Affinché si sviluppi un'endocardite infettiva (ovvero batterica, fungina, virale, settica, ecc.), è necessaria una fonte di infezione nell'organismo, che può essere rappresentata da patologie veneree, lesioni batteriche del tratto gastrointestinale, carie, stomatite e persino infezioni respiratorie. A proposito, questa patologia viene spesso diagnosticata nei bambini di età compresa tra 8 e 13 anni proprio in un contesto di trattamento inadeguato delle patologie respiratorie infettive, che riducono significativamente le difese dell'organismo.

Inoltre, il fattore batterico può entrare nel sangue durante procedure mediche: colonscopia, broncoscopia, cateterizzazione, impianto, biopsia, cure odontoiatriche, ecc. Ad esempio, la prevalenza della patologia tra i tossicodipendenti è dovuta all'uso di aghi e siringhe non sterili. Ma i pazienti cardiaci possono contrarre un'infezione durante l'impianto di protesi e shunt.

I sintomi principali dell'endocardite sono: febbre in un contesto di relativa salute, comparsa di soffi cardiaci ed emorragie sulla pelle e sul bianco degli occhi, mialgia, dolore al petto e alla testa, tosse, mancanza di respiro, iperidrosi notturna, sindrome da edema, perdita di peso, ecc.

Il trattamento dell'endocardite infettiva consiste principalmente nell'introduzione nell'organismo di farmaci antimicrobici efficaci, gli antibiotici. Un quarto dei pazienti viene sottoposto a intervento chirurgico a causa dell'elevata probabilità di sviluppare diverse complicazioni, il più delle volte irreversibili.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]

Conseguenze dell'endocardite

L'infiammazione endocardica causa spesso altre patologie altrettanto pericolose del rivestimento interno del cuore. Ad esempio, una patologia neonatale come la fibroelastosi endocardica. La malattia consiste nell'ispessimento della parete cardiaca, con conseguente riduzione delle dimensioni delle camere cardiache. Questa condizione causa lo sviluppo di una grave forma di insufficienza cardiaca congestizia, che a sua volta può portare alla morte, condizione spesso osservata nei neonati con questa diagnosi.

In alcuni casi, il trattamento intensivo permette alla malattia di diventare cronica e di prolungare il periodo di remissione, e in rari casi persino di guarirla. È importante che l'organismo del bambino risponda attivamente alla terapia farmacologica.

L'eziologia della fibroelastosi endocardica (una patologia piuttosto rara) non è stata ancora completamente studiata, tuttavia sussistono tutti i prerequisiti per sospettare l'infezione intrauterina del feto come principale fattore predisponente, che provoca un processo infiammatorio con conseguente ispessimento tissutale. Altre cause della patologia possono essere considerate: ischemia subendocardica (alterato apporto di sangue allo strato subendocardico del miocardio), ridotto drenaggio linfatico del tessuto cardiaco, carenza generalizzata di carnitina.

La fibroelastosi endocardica secondaria può svilupparsi sullo sfondo di difetti cardiaci congeniti e acquisiti (stenosi aortica, mutazione genetica sotto forma di assenza di aperture fisiologicamente determinate nel cuore, danno miocardico, ecc.).

Il trattamento della malattia prevede la somministrazione per tutta la vita di glicosidi cardiaci, anticoagulanti e glucocorticosteroidi.

Un'altra rara malattia con danno all'endocardio cardiaco può essere definita fibrosi endocardica. È necessaria una precisazione: è più corretto chiamare questa patologia fibrosi endomiocardica, poiché colpisce non solo l'endocardio, ma anche la membrana media del cuore (miocardio) e si manifesta con l'infiammazione e l'ispessimento degli strati endocardico e miocardico del cuore. Le alterazioni vengono diagnosticate più spesso negli apici dei ventricoli cardiaci, ma a volte possono essere rilevate sulle valvole atrioventricolari, costituite dall'endocardio.

Gli scienziati ritengono che le cause principali di questa patologia, diffusa nelle zone tropicali e subtropicali, siano il processo infiammatorio, la presenza di infezioni nell'organismo, una cattiva alimentazione (malnutrizione, carenza di vitamine e minerali, intossicazione da serotonina, contenuta nella piantaggine, consumata attivamente dagli abitanti locali).

Il sintomo principale della malattia è l'insufficienza cardiaca progressiva, che provoca la morte nella maggior parte dei pazienti entro 1-2 anni dall'insorgenza della malattia.

Una terapia farmacologica efficace in questo caso non è ancora stata sviluppata, poiché l'eziologia della malattia è stata studiata molto poco. In alcuni casi, l'intervento chirurgico è utile, consistendo nell'endocardiectomia, che viene eseguita insieme alla chirurgia plastica delle valvole atrioventricolari situate tra gli atri e i ventricoli del cuore.

Le patologie infiammatorie delle membrane cardiache possono portare a disturbi metabolici, come quelli del calcio, nei tessuti degli organi anche in assenza di malattie endocrine. Il calcio, insieme a molti altri elementi della tavola periodica (sodio, potassio, zinco, magnesio, ecc.), è una sostanza necessaria al nostro organismo per svolgere funzioni vitali, ma il suo eccesso può causare calcificazione (calcinosi) di vari tessuti e organi, incluso l'endocardio. Il punto è che la calcinosi può svilupparsi sullo sfondo di varie patologie infiammatorie, accompagnata dalla proliferazione di tessuti fibrosi.

La calcificazione viene diagnosticata più spesso nella zona della valvola aortica, a causa della quale si formano escrescenze calcaree sulle sue pareti, interrompendo l'emodinamica (normale flusso sanguigno) e provocando lo sviluppo di lesioni organiche in vari tessuti cardiaci.

Tra le cause più comuni di calcificazione miocardica si annoverano anche le lesioni reumatiche dei tessuti corporei, che provocano alterazioni degenerative. Il reumatismo è considerato una malattia infettivo-allergica a decorso ondulatorio, che colpisce principalmente il cuore e i vasi sanguigni. Il suo agente eziologico è lo streptococco; la risposta immunitaria alle sostanze da esso secrete provoca la comparsa dei sintomi della malattia.

Il reumatismo si manifesta con edema mucoso del tessuto cardiaco, rammollimento e necrosi delle fibre di collagene e penetrazione di filamenti di fibrina al loro interno, reazioni infiammatorie a livello cellulare con formazione di specifici granulomi reumatici nell'endocardio (tessuto connettivo che forma il rivestimento interno e le valvole cardiache) e in altri tessuti cardiaci.

In linea di principio, l'endocardite può essere considerata una delle manifestazioni più evidenti del reumatismo. Allo stesso tempo, l'infiammazione dell'endocardio causata da un'infezione batterica può a sua volta provocare lo sviluppo del reumatismo. Pertanto, l'endocardite può essere considerata sia causa che conseguenza del reumatismo cardiaco e vascolare. In questo caso, la malattia diventa cronica e difficile da trattare.

[ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ]

[ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ]