Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Vitiligine

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La vitiligine è una malattia caratterizzata dalla perdita di colore della pelle a chiazze. L'entità e la velocità di questa perdita di colore sono imprevedibili e possono interessare qualsiasi parte del corpo. La malattia non è pericolosa per la vita e non è contagiosa. Il trattamento della vitiligine consiste nel migliorare l'aspetto delle aree cutanee colpite. La malattia non può essere curata completamente.

Fattori di rischio

Attualmente, è possibile identificare diversi fattori antecedenti che contribuiscono allo sviluppo della depigmentazione. Tra questi: traumi psicologici, fisici locali, patologie degli organi interni, intossicazioni (acute o croniche), parto, esposizione a raggi ultravioletti (o ionizzanti), ustioni, ecc.

Patogenesi

Inoltre, sono stati identificati numerosi fattori interni ed esterni che svolgono un ruolo importante nello sviluppo della dermatosi: citochine e mediatori infiammatori, protezione antiossidante, stress ossidativo, ecc. Anche fattori esterni come radiazioni ultraviolette, infezioni virali, sostanze chimiche, ecc. sono di non poca importanza.

Tuttavia, è importante ricordare anche l'influenza indipendente o sinergica dei fattori sopra menzionati, ovvero la natura multifattoriale della vitiligine. A questo proposito, alcuni autori aderiscono alla teoria della convergenza nella vitiligine.

L'ipotesi neurogena si basa sulla localizzazione di macchie di depigmentazione lungo i nervi e i plessi nervosi (vitiligine segmentale); la comparsa e la diffusione della vitiligine spesso iniziano dopo esperienze nervose o traumi psichici. Studiando le condizioni dei nervi del derma nei pazienti, si riscontra un ispessimento della membrana basale delle cellule di Schwann.

La questione del coinvolgimento del sistema immunitario nella patogenesi della vitiligine è stata a lungo dibattuta. L'analisi delle alterazioni dei parametri immunologici nei pazienti con vitiligine ha dimostrato che il sistema immunitario svolge un ruolo importante nell'insorgenza e nello sviluppo del processo patologico. La presenza di un deficit specifico di linfociti T (riduzione della popolazione totale di linfociti T e T helper) e di legami umorali (riduzione delle immunoglobuline di tutte le classi), l'indebolimento dei fattori di resistenza aspecifici (indicatori di reazione fagocitaria) sullo sfondo di un'attività invariata o aumentata dei T-soppressori indicano disturbi del funzionamento del sistema immunitario, un indebolimento della sorveglianza immunologica, che, in definitiva, può essere uno dei fattori scatenanti dell'insorgenza e dello sviluppo del processo patologico.

La frequente combinazione della vitiligine con varie malattie autoimmuni (anemia perniciosa, morbo di Addison, diabete, alopecia focale), la presenza di anticorpi circolanti organo-specifici e anticorpi contro i melanociti, nonché la deposizione del componente C3 e IgG nella zona della membrana basale della pelle affetta da vitiligine, un aumento del livello di interleuchina-2 solubile (RIL-2) nel siero sanguigno e nella pelle confermano il coinvolgimento di un meccanismo autoimmune nello sviluppo di questa malattia.

La frequente associazione della vitiligine con malattie delle ghiandole endocrine ha suggerito il coinvolgimento di queste ultime nello sviluppo della vitiligine.

L'aumento dei processi di perossidazione lipidica (LPO) e la riduzione dell'attività di catalasi e tiorossireduttasi nella pelle affetta da vitiligine suggeriscono il coinvolgimento della LPO nella melanogenesi. La presenza di vitiligine nei familiari e nei parenti stretti dei pazienti indica fattori ereditari nello sviluppo della malattia. L'analisi del materiale dell'autore e dei dati della letteratura sui casi familiari di vitiligine ha suggerito che gli individui con una storia familiare significativa sono a rischio e possono sviluppare macchie di vitiligine sotto l'influenza di determinati fattori scatenanti.

Gli scienziati non hanno ancora raggiunto un consenso sul tipo di ereditarietà della vitiligine.

Di particolare interesse è lo studio della relazione tra la vitiligine e i principali geni di istocompatibilità (sistema HLA). Negli studi, gli aplotipi HLA più frequentemente rilevati sono stati DR4, Dw7, DR7, B13, Cw6, CD6, CD53 e A19. Tuttavia, la frequenza di comparsa degli aplotipi può variare a seconda della popolazione esaminata.

Sintomi vitiligine

Una chiazza di vitiligine è una depigmentazione bianca o bianco-lattea con bordi netti, forma ovale e dimensioni variabili. Le chiazze possono essere isolate o multiple e di solito non sono accompagnate da sensazioni soggettive. In condizioni normali, la superficie della lesione vitiligine è uniforme e liscia, senza atrofia, teleangectasie o desquamazione. Questa è una definizione generale di vitiligine.

Il colore della macchia di vitiligine dipende dal tipo di pelle e dalla conservazione del pigmento melanico nella lesione. La lesione depigmentata è solitamente circondata da una zona normalmente pigmentata.

Nella vitiligine tricromica, è presente una zona marrone chiaro dove la zona centrale depigmentata si trasforma nella zona circostante normalmente pigmentata, di colore marrone (o marrone scuro). Questa zona intermedia varia in larghezza ed è chiaramente visibile alla lampada di Wood. La chiazza di vitiligine tricromica si trova spesso sul tronco e si riscontra solitamente nelle persone con pelle scura.

In alcuni pazienti, la macchia depigmentata può essere circondata da una zona iperpigmentata. La presenza di tutti questi colori (depigmentata, acromica, normale e iperpigmentata) ha permesso a questo tipo di vitiligine di essere chiamato vitiligine quadricromica (a quattro colori).

Nella vitiligine puntata, piccole macchie depigmentate sono visibili su uno sfondo di pelle iperpigmentata o normalmente pigmentata.

La vitiligine infiammatoria è rara. È caratterizzata da arrossamento (eritema), solitamente ai margini della chiazza vitiliginosa. Si ritiene che la sua presenza sia un segno di progressione della vitiligine.

Sotto l'azione di vari agenti irritanti o dell'esposizione solare, le macchie di vitiligine (se localizzate su aree cutanee aperte come torace, nuca, dorso di mani e piedi) si infiltrano, si ispessiscono e il quadro cutaneo si modifica, portando alla lichenificazione della lesione, soprattutto dei suoi margini. Questa variante della malattia è chiamata vitiligine a margini rialzati.

È importante ricordare che focolai di depigmentazione possono comparire anche in corrispondenza di patologie infiammatorie cutanee di lunga data (psoriasi, eczema, lupus eritematoso, linfoma, neurodermite, ecc.). Tali focolai sono solitamente chiamati vitiligine postinfiammatoria e sono piuttosto facili da distinguere dalla vitiligine primaria.

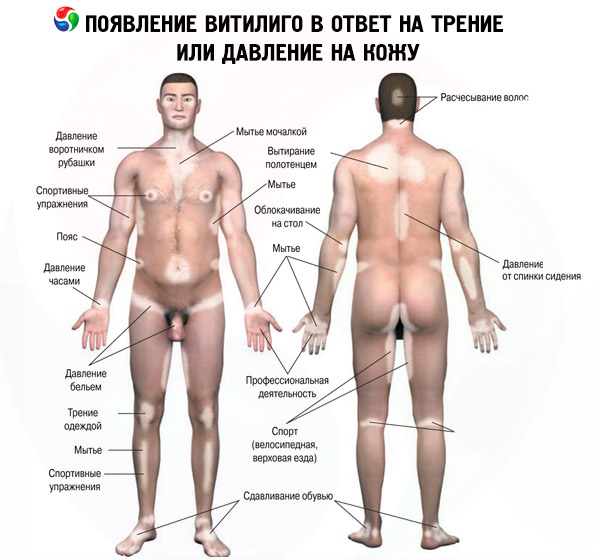

Le macchie depigmentate possono essere localizzate simmetricamente o asimmetricamente. La vitiligine è caratterizzata dalla comparsa di nuove macchie depigmentate o dall'aumento di quelle esistenti nell'area esposta a fattori meccanici, chimici o fisici. Questo fenomeno è noto in dermatologia come reazione isomorfa, o fenomeno di Koebner. Nella vitiligine, dopo alterazioni cutanee, la più comune è la decolorazione dei capelli, chiamata leucotrichia ("leuko" - dal greco bianco, incolore, "trichia" - capelli). Di solito, i capelli situati nelle macchie di vitiligine sulla testa, sulle sopracciglia e sulle ciglia scoloriscono quando le macchie depigmentate sono localizzate sulla testa e sul viso. Il danno alle unghie nella vitiligine (leuconichia) non è un sintomo specifico e la sua frequenza di insorgenza è la stessa della popolazione generale. Le macchie di vitiligine all'esordio della malattia nella maggior parte dei pazienti hanno una forma rotonda o ovale. Man mano che le lesioni progrediscono, aumentano di dimensioni o si fondono, la forma della lesione cambia, assumendo la forma di figure, ghirlande o una mappa geografica. Il numero di macchie nella vitiligine varia da singole a multiple.

Fasi

Nel decorso clinico della vitiligine si distinguono le seguenti fasi: progressiva, stazionaria e di ripigmentazione.

Il più delle volte, si osserva una singola macchia localizzata, che potrebbe non aumentare di dimensioni per lungo tempo, ovvero essere in uno stato stabile (fase stazionaria). Si parla comunemente di attività o progressione della vitiligine quando compaiono nuovi o vecchi focolai di depigmentazione entro tre mesi dall'esame. Tuttavia, con il decorso naturale della vitiligine, dopo alcuni mesi compaiono nuove macchie depigmentate vicino alla macchia primaria o su altre aree della pelle, ovvero la vitiligine inizia a progredire lentamente. In alcuni pazienti, si verifica un'esacerbazione del processo patologico cutaneo entro pochi giorni o settimane dall'insorgenza della malattia, oppure compaiono diverse depigmentazioni una dopo l'altra su diverse aree della pelle (testa, tronco, braccio o gamba). Questa è una fase a rapida progressione, la cosiddetta vitiligine fulminante (vitiligine fulminea).

Tutti i sintomi clinici sopra menzionati (leucotrichia, fenomeno di Koebner, casi familiari, lesioni dei capelli e delle mucose, durata della malattia, ecc.) nella maggior parte dei casi predeterminano la progressione della vitiligine o si riscontrano spesso in pazienti con un processo patologico cutaneo attivo.

Forme

Si distinguono le seguenti forme cliniche della vitiligine:

- forma localizzata con le seguenti varianti:

- focale - ci sono uno o più punti in un'area;

- segmentale: uno o più punti si trovano lungo il percorso dei nervi o dei plessi;

- mucose: sono interessate solo le mucose.

- forma generalizzata con le seguenti varianti:

- acrofasciale: danno alle parti distali delle mani, dei piedi e del viso;

- volgare - una moltitudine di macchie sparse casualmente;

- misto - una combinazione di forme acrofasciali e volgari o segmentali e acrofasciali e (o) volgari.

- forma universale: depigmentazione completa o quasi completa dell'intera pelle.

Esistono inoltre due tipi di vitiligine. Il tipo B (segmentale), con macchie depigmentate localizzate lungo il decorso di nervi o plessi nervosi, come nell'herpes zoster, e associate a disfunzione del sistema nervoso simpatico. Il tipo A (non segmentale) comprende tutte le forme di vitiligine in cui non si osserva disfunzione del sistema nervoso simpatico. La vitiligine di questo tipo è spesso associata a malattie autoimmuni.

La ripigmentazione in una lesione vitiliginea può essere indotta da raggi solari o trattamenti medici (ripigmentazione indotta) o manifestarsi spontaneamente, senza alcun intervento (ripigmentazione spontanea). Tuttavia, la completa scomparsa delle lesioni a seguito di ripigmentazione spontanea è molto rara.

Si distinguono i seguenti tipi di ripigmentazione:

- tipo periferico, in cui compaiono piccole macchie pigmentate lungo il bordo della lesione depigmentata;

- tipo perifollicolare, in cui piccoli punti di pigmento delle dimensioni di una capocchia di spillo compaiono attorno ai follicoli piliferi su uno sfondo depigmentato, che poi aumentano in modo centrifugo e, se il processo procede favorevolmente, si fondono e ricoprono la lesione;

- tipo solido, in cui inizialmente appare su tutta la superficie della macchia depigmentata un'ombra solida marrone chiaro appena percettibile, poi il colore dell'intera macchia diventa intenso;

- tipo marginale, in cui il pigmento inizia a diffondersi in modo non uniforme dalla pelle sana verso il centro della macchia depigmentata;

- Tipo misto, in cui una combinazione di diversi tipi di ripigmentazione sopra descritti può essere osservata in una lesione o in lesioni adiacenti. La combinazione più comune è la ripigmentazione marginale perifollicolare.

Cosa c'è da esaminare?

Come esaminare?

Diagnosi differenziale

Nella pratica clinica è spesso necessario differenziare la vitiligine dalle macchie depigmentarie secondarie che si formano in seguito alla risoluzione degli elementi primari (papule, placche, tubercoli, pustole, ecc.) in patologie quali:

- psoriasi,

- neurodermatite,

- lupus eritematoso, ecc.

Tuttavia, le macchie depigmentate possono essere elementi primari di altre malattie ( nevo non pigmentato, sifilide, albinismo, lebbra, ecc.) e sindromi (Vogt-Koyanogi-Harada, Alszandrini, ecc.).

Chi contattare?

Trattamento vitiligine

Esistono due metodi fondamentalmente opposti per il trattamento della vitiligine, volti a uniformare la pigmentazione della pelle. Il primo metodo consiste essenzialmente nello schiarire piccole aree di pelle normalmente pigmentate, situate su uno sfondo di depigmentazione continua. Il secondo metodo è più comune e mira a migliorare la pigmentazione o a utilizzare vari cosmetici per mascherare il difetto di colorazione della pelle. Questo metodo di trattamento può essere eseguito sia chirurgicamente che non chirurgicamente.

Nel trattamento della vitiligine, molti dermatologi utilizzano un metodo non chirurgico, che comprende la fototerapia (terapia PUVA, terapia con raggi ultravioletti B a onde corte), la terapia laser (elio-neon a bassa intensità, Eximer-lazer-308 im), corticosteroidi (sistemici, locali), terapia con fenilalanina, kellina, tirosina, melagenina, immunomodulatori locali, calcipatriolo, pseudocatalasi, preparati a base di erbe.

Negli ultimi anni, con lo sviluppo della microchirurgia, i microtrapianti di melanociti coltivati da pelle sana nella lesione della vitiligine sono diventati sempre più comuni.

Una direzione promettente è l'uso di una combinazione di diversi metodi non chirurgici e di metodi chirurgici e non chirurgici per il trattamento della vitiligine.

Nella terapia PUVA, come fotosensibilizzatori vengono spesso utilizzati l'8-metossipsoralene (8-MOP), il 5-metossipsoralene (5-MOP) o il trimetilpiropene (TMP).

Negli ultimi anni, sono stati segnalati risultati altamente efficaci con la fototerapia a lunghezza d'onda di 290-320 nm. Tuttavia, questa terapia UVB (fototerapia UVB a banda larga) si è rivelata meno efficace della terapia PUVA, il che spiega l'impopolarità di questo metodo di trattamento.

La FTX locale viene utilizzata nei casi in cui il paziente presenta una forma limitata di vitiligine o le lesioni occupano meno del 20% della superficie corporea. All'estero, come fotosensibilizzatore, viene utilizzata una soluzione all'1% di ossaralene, mentre in Uzbekistan (e nei paesi della CSI) si utilizzano ammifurin, psoralene e psoberan in soluzione allo 0,1%.

Esistono numerose segnalazioni dell'efficacia dei corticosteroidi topici, degli immunomodulatori (elidel, protopic), del calcipatriolo (daivopsx) nel trattamento della malattia.

Lo sbiancamento (o depigmentazione) della pelle normalmente pigmentata in caso di vitiligine viene utilizzato quando le lesioni depigmentate del paziente occupano aree significative del corpo ed è praticamente impossibile indurne la ripigmentazione. In questi casi, per colorare la pelle del paziente di un tono uniforme, piccole isole (o aree) di pelle normale vengono sbiancate o depigmentate utilizzando un unguento al 20% di monobenzoil etere idrochinone (MBEH). Inizialmente, viene utilizzato un unguento al 5% di MBEH, quindi la dose viene gradualmente aumentata fino al raggiungimento della completa depigmentazione. Prima e dopo l'uso di MBEH, si consiglia ai pazienti di non esporre la pelle alla luce solare.

[

[