Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Auscultazione del cuore

Ultima recensione: 06.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

L'auscultazione è uno dei metodi più importanti per esaminare il cuore. È preferibile utilizzare uno stetoscopio, dotato di una membrana per la migliore percezione dei suoni ad alta frequenza (fonendoscopio). In questo caso, la membrana viene applicata al torace con una certa pressione. Il contenuto informativo dell'auscultazione è massimo nell'identificazione di difetti cardiaci. In questo caso, la diagnosi definitiva viene spesso formulata sulla base dell'ascolto cardiaco. Per padroneggiare questo metodo, è necessaria una pratica quotidiana, durante la quale è necessario imparare inizialmente a percepire correttamente il normale quadro auscultatorio del cuore.

La campana del fonendoscopio viene applicata piuttosto strettamente alla superficie del torace, nell'area della proiezione cardiaca. In alcuni pazienti, l'auscultazione è ostacolata dall'eccessiva crescita dei peli, che a volte deve essere rasata o inumidita con acqua saponata. L'auscultazione deve essere eseguita principalmente con il paziente sdraiato sulla schiena, in alcuni casi (vedi sotto) integrata dall'auscultazione in posizione sul lato sinistro, prona, in piedi o seduta, trattenendo il respiro in inspirazione o espirazione, dopo uno sforzo fisico.

Tutte queste tecniche consentono di rilevare una serie di sintomi che hanno un importante valore diagnostico e spesso determinano la strategia di gestione del paziente.

Suoni cardiaci

Nelle persone sane si udiranno due toni in tutta l'area del cuore:

- I tono, che si verifica all'inizio della sistole ventricolare ed è chiamato sistolico, e

- Il secondo tono si verifica all'inizio della diastole e si chiama diastolico.

L'origine dei suoni cardiaci è legata principalmente alle vibrazioni che si verificano nelle sue valvole durante le contrazioni miocardiche.

Il primo tono si verifica all'inizio della sistole ventricolare, già al momento della chiusura delle cuspidi delle valvole atrioventricolari sinistra (mitrale) e destra (tricuspide), ovvero durante la fase di contrazione isometrica dei ventricoli. La maggiore importanza nella sua comparsa è attribuita alla tensione delle valvole atrioventricolari sinistra e destra, costituite da tessuto elastico. Inoltre, i movimenti oscillatori del miocardio di entrambi i ventricoli durante la loro tensione sistolica svolgono un ruolo nella formazione del primo tono. Altre componenti del primo tono sono di minore importanza: quella vascolare è associata alle oscillazioni dei tratti iniziali dell'aorta e del tronco polmonare quando vengono distesi dal sangue, quella atriale è associata alla loro contrazione.

Il secondo tono si verifica all'inizio della diastole, a seguito dello sbattere delle valvole dell'aorta e dell'arteria polmonare.

In condizioni normali, è relativamente facile distinguere il primo tono dal secondo, poiché tra di essi si determina una pausa sistolica relativamente breve. Tra il primo e il secondo tono, durante la diastole, la pausa sarà significativamente più lunga. Quando il ritmo aumenta, può essere difficile identificare i toni. È importante tenere presente che il primo tono corrisponde a un battito cardiaco o a una pulsazione carotide facilmente determinabile.

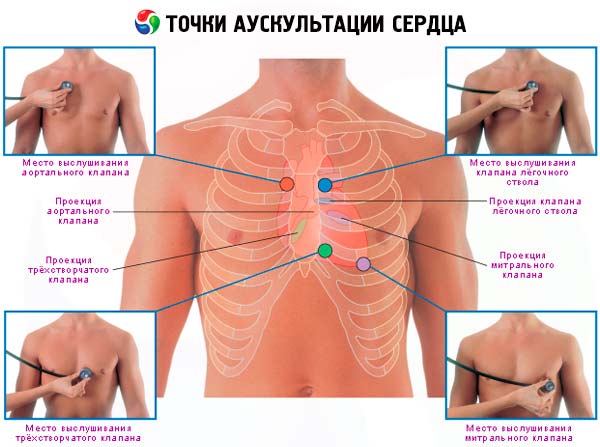

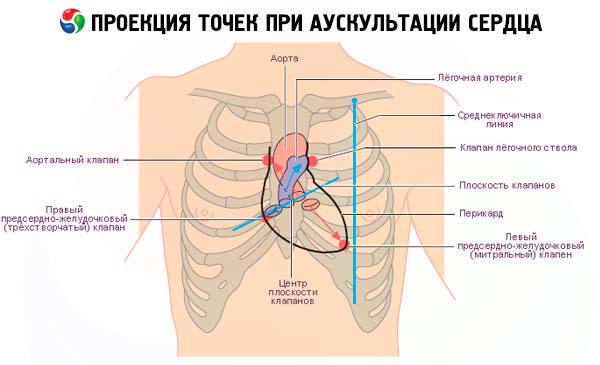

Punti di auscultazione cardiaca

Come già accennato, la produzione di toni, così come di altri suoni nel cuore, è associata principalmente alle vibrazioni delle valvole cardiache, situate tra atri e ventricoli e tra ventricoli e grandi vasi. Ogni apertura valvolare corrisponde a un punto specifico per l'ascolto. Questi punti non coincidono esattamente con i punti di proiezione delle valvole sulla parete toracica anteriore. I suoni che si verificano nelle aperture valvolari vengono condotti lungo il flusso sanguigno.

Per un ascolto ottimale delle valvole cardiache sono stati stabiliti i seguenti punti:

- valvola mitrale: l'apice del cuore;

- valvola tricuspide - parte inferiore del corpo dello sterno;

- valvola aortica - secondo spazio intercostale a destra, sul bordo dello sterno;

- valvola polmonare - secondo spazio intercostale a sinistra, sul bordo dello sterno;

- il cosiddetto punto V è il terzo spazio intercostale a sinistra, in prossimità dello sterno; l'auscultazione di questa zona permette di udire più chiaramente il soffio diastolico che si manifesta in caso di insufficienza della valvola aortica.

Il secondo tono cardiaco e le sue componenti associate allo sbattere dei lembi semilunari delle valvole aortiche e polmonari sono sempre meglio udibili e valutabili tramite l'immagine auscultatoria nel secondo spazio intercostale a sinistra o a destra, sul bordo dello sterno. Il primo tono cardiaco, associato principalmente alla tensione delle cuspidi della valvola mitrale, viene valutato tramite auscultazione all'apice del cuore, così come sul bordo inferiore dello sterno. Pertanto, si parla di rafforzamento o indebolimento del secondo tono cardiaco quando si ausculta alla base del cuore (secondo spazio intercostale), e di rafforzamento o indebolimento del primo tono cardiaco quando si ausculta all'apice. Se il secondo tono cardiaco è costituito da due componenti quando si ausculta alla base del cuore, si può parlare di biforcazione. Se ascoltiamo un'ulteriore componente dopo il secondo tono cardiaco all'apice, non dovremmo parlare di scissione o biforcazione del secondo tono cardiaco, ma della comparsa di un ulteriore tono cardiaco successivo al secondo tono cardiaco e ovviamente associato alle vibrazioni delle valvole.

Il volume dei toni cardiaci può variare principalmente sotto l'influenza di fattori extracardiaci. Possono essere uditi peggio con un aumento dello spessore del torace, in particolare a causa di una maggiore massa muscolare e dell'accumulo di liquido nella cavità pericardica. Al contrario, con un torace più sottile nelle persone magre e soprattutto con un ritmo più frequente (movimento più rapido delle valvole), i toni cardiaci possono essere più intensi.

Nei bambini e negli astenici a volte è possibile udire il terzo e il quarto tono.

Il terzo tono si ode subito (0,15 s) dopo il secondo. È causato dalle oscillazioni dei muscoli ventricolari durante il loro rapido riempimento passivo con sangue (dagli atri) all'inizio della diastole.

Il quarto tono si verifica prima del primo tono alla fine della diastole ventricolare ed è associato al loro rapido riempimento dovuto alle contrazioni degli atri.

Cambiamenti patologici nei suoni cardiaci

Si può osservare un indebolimento di entrambi i toni con un danno diffuso e pronunciato del miocardio ventricolare e una diminuzione della loro contrattilità.

Un indebolimento del primo tono all'apice cardiaco si osserva anche in caso di danno alle valvole cardiache, principalmente alla valvola mitrale e alla valvola tricuspide, che porta all'assenza del cosiddetto periodo di chiusura delle valvole e a una diminuzione della componente valvolare del primo tono. Il primo tono si indebolisce anche in caso di grave insufficienza cardiaca a causa di una diminuzione della sua componente muscolare.

Un aumento del primo tono può essere osservato con una diminuzione del riempimento ventricolare all'inizio della sistole dovuta alla sua componente muscolare, in tal caso il primo tono viene spesso definito "battito di mani".

Nella fibrillazione atriale si osservano fluttuazioni significative nell'intensità del primo tono, dovute a differenze nelle pause diastoliche e, di conseguenza, nel riempimento del ventricolo sinistro.

L'indebolimento del secondo tono si verifica con una bassa pressione nei grandi vasi, con conseguente riduzione del loro riempimento sanguigno. L'indebolimento del secondo tono può verificarsi con danni alle valvole dell'aorta e dell'arteria polmonare, che ne compromettono la capacità di sbattere.

Il secondo tono si intensifica con l'aumento della pressione nei grandi vasi, come l'aorta o l'arteria polmonare; in questo caso, si parla di un accento del secondo tono su uno o sull'altro vaso, rispettivamente. In questo caso, il secondo tono, ad esempio, a destra dello sterno, viene udito come significativamente più intenso rispetto a quello a sinistra, e viceversa. L'accento del secondo tono è spiegato da un battito più rapido delle valvole corrispondenti e da un suono più forte percepito durante l'auscultazione. L'accento del secondo tono sull'aorta è determinato dall'ipertensione arteriosa, così come da marcate alterazioni sclerotiche dell'aorta con una diminuzione dell'elasticità delle sue pareti. L'accento del secondo tono sull'arteria polmonare è determinato da un aumento della pressione al suo interno nei pazienti con difetti della valvola mitrale e cardiopatia polmonare.

Si dice che la biforcazione dei toni si verifica quando le loro componenti principali vengono rilevate separatamente. La biforcazione del secondo tono è solitamente notata. Può essere associata a uno sbattere non simultaneo delle valvole dell'arteria aortica e polmonare, che a sua volta è associato a diverse durate di contrazione dei ventricoli sinistro e destro dovute a cambiamenti rispettivamente nella grande e piccola circolazione. Con un aumento della pressione, ad esempio, nell'arteria polmonare, la seconda componente del secondo tono è associata a uno sbattere successivo della valvola dell'arteria polmonare. Inoltre, la biforcazione del secondo tono è associata a un aumento del riempimento sanguigno nella piccola o grande circolazione.

Una leggera scissione del secondo tono, come sempre udibile alla base del cuore, cioè nel secondo spazio intercostale, può verificarsi anche in condizioni fisiologiche. Durante un respiro profondo, a causa dell'aumentato flusso sanguigno al cuore destro, la durata della sistole del ventricolo destro può essere leggermente più lunga di quella del sinistro, per cui si udisce una scissione del secondo tono sull'arteria polmonare, con la sua seconda componente associata allo sbattere della valvola arteriosa polmonare. Questa scissione fisiologica del secondo tono è meglio udibile nei giovani.

La chiusura tardiva della valvola polmonare rispetto a quella aortica viene rilevata con la dilatazione del ventricolo destro, ad esempio con la stenosi dell'orifizio dell'arteria polmonare o con una violazione della conduzione dell'eccitazione lungo la branca destra del fascio atrioventricolare (fascio di His), che porta anche alla chiusura tardiva delle cuspidi di questa valvola.

In caso di difetto del setto interatriale, l'aumento del volume sanguigno nell'atrio destro e poi nel ventricolo destro porta a un'ampia scissione del secondo tono, ma poiché l'atrio destro e quello sinistro sono in costante comunicazione con tale difetto, il volume sanguigno dei ventricoli sinistro e destro fluttua in questa connessione in una direzione e coincide con il ciclo respiratorio. Ciò porta a una scissione fissa del secondo tono sull'arteria polmonare, che è patognomonica per un difetto del setto interatriale.

Nell'ipertensione polmonare nei pazienti affetti da malattie polmonari croniche, la scissione del secondo tono è meno pronunciata e distinta, poiché il ventricolo destro (sebbene lavori contro l'aumento della pressione nei polmoni) è solitamente ipertrofico e quindi la sua sistole non è allungata.

Ulteriori toni cardiaci si verificano per molte ragioni. La valvola mitrale di solito si apre silenziosamente all'inizio della diastole. Quando le cuspidi della valvola mitrale sono sclerotizzate nei pazienti con stenosi mitralica, la loro apertura all'inizio della diastole è limitata, quindi il flusso sanguigno provoca vibrazioni di queste cuspidi, percepite come un suono aggiuntivo. Questo suono si ode poco dopo il secondo tono, ma solo all'apice del cuore, il che indica la sua correlazione con le vibrazioni della valvola mitrale. Un tono simile dell'apertura della valvola tricuspide si ode nella parte inferiore dello sterno, ma piuttosto raramente.

I toni di eiezione sistolici si udiscono poco dopo il primo tono cardiaco; si formano a causa delle vibrazioni della valvola aortica o polmonare e sono quindi meglio udibili nel secondo spazio intercostale a sinistra o a destra, sul bordo dello sterno. La loro comparsa è anche associata alla comparsa di vibrazioni delle pareti dei grandi vasi, soprattutto durante la loro dilatazione. Il tono di eiezione aortico è meglio udibile nel punto dell'aorta. È spesso associato a stenosi aortica congenita. La biforcazione del primo tono può essere osservata con una violazione della conduzione intraventricolare lungo le branche del fascio atrioventricolare, che porta a un ritardo nella sistole di uno dei ventricoli.

Il trapianto di valvola aortica o mitrale è ormai eseguito con una certa frequenza. Viene utilizzata una valvola a sfera artificiale o una protesi biologica. Le valvole meccaniche producono due toni in ogni ciclo cardiaco, un tono di apertura e uno di chiusura. Con una protesi mitralica, si ode un forte tono di chiusura dopo il primo tono cardiaco. Il tono di apertura segue il secondo tono cardiaco, come nella stenosi mitralica.

Il ritmo di galoppo è un ritmo cardiaco tripartito che si udisce sullo sfondo della tachicardia, ovvero un ritmo accelerato, e indica un grave danno al miocardio ventricolare. Un tono aggiuntivo nel ritmo di galoppo può essere udito alla fine della diastole (prima del primo tono) - ritmo di galoppo presistolico e all'inizio della diastole (dopo il secondo tono) - ritmo di galoppo protodiastolico. Il ritmo di galoppo si determina all'apice del cuore o nel terzo-quarto spazio intercostale a sinistra, vicino allo sterno.

L'origine di questi toni aggiuntivi è associata al rapido riempimento dei ventricoli all'inizio della diastole (tono III aggiuntivo) e durante la sistole atriale (tono IV aggiuntivo) in condizioni di brusche alterazioni delle proprietà del miocardio con una compromissione della sua elasticità. Quando si verificano sullo sfondo di una tachicardia, si udiranno suoni il cui ritmo ricorda il galoppo di un cavallo in corsa. In questo caso, questi toni cardiaci III e IV vengono spesso uditi quasi simultaneamente, causando la formazione di un ritmo a tre elementi. A differenza dei normali toni cardiaci III e IV, che si riscontrano nei giovani con un ritmo cardiaco normale, il ritmo di galoppo si verifica in caso di grave danno miocardico con dilatazione del ventricolo sinistro e sintomi di insufficienza cardiaca.

Un tono aggiuntivo che precede il primo, sullo sfondo di un ritmo cardiaco relativamente raro, può talvolta essere udito in persone anziane con un cuore leggermente alterato. Il terzo e il quarto tono, compresi quelli corrispondenti al ritmo di galoppo, sono meglio udibili quando il paziente è sdraiato sul lato sinistro.