Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Esame esofageo

Ultima recensione: 05.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Lo studio dei sintomi è di fondamentale importanza nella diagnosi clinica delle patologie esofagee.

La disfagia è la difficoltà a deglutire, ovvero il passaggio del cibo attraverso l'esofago. La disfagia faringea è la difficoltà a deglutire un bolo di cibo (a volte con tosse), ed è solitamente causata da disturbi neuromuscolari. La disfagia esofagea è caratterizzata dalla progressione del processo nell'arco di settimane e mesi, con una difficoltà nel passaggio prima del cibo solido e poi di quello liquido. La sensazione di un nodo in gola o dietro lo sterno, non associata alla deglutizione del cibo (pseudodisfagia), si osserva in caso di calcoli biliari, malattie cardiache, ma più spesso in caso di isteria.

La deglutizione dolorosa e il passaggio del cibo attraverso l'esofago sono un segno grave di varie patologie esofagee. L'eruttazione di masse alimentari è caratterizzata dalla comparsa involontaria di contenuto gastrico in bocca. È spesso accompagnata dall'aspirazione di masse alimentari, ovvero dal loro ingresso nelle vie respiratorie (soffocamento con comparsa di tosse). Il più delle volte, l'aspirazione di masse alimentari con sviluppo di polmonite si verifica in pazienti con alcolismo.

Un dolore intenso e bruciante dietro lo sterno, indistinguibile dal dolore dell'angina pectoris e dell'infarto del miocardio, si verifica quando il cibo viene espulso dallo stomaco nell'esofago ( reflusso ).

Metodi di ricerca fisica

L'esame dell'esofago stesso con metodi fisici è difficile da eseguire. Tuttavia, in presenza dei sintomi sopra descritti, viene eseguito un esame obiettivo generale e di altri organi.

L'esame obiettivo rivela una ridotta nutrizione e persino un generale esaurimento associato a un'alterata assunzione di cibo nello stomaco dovuta a cancro e acalasia dell'esofago. I segni di una malattia sistemica, come la sclerodermia sistemica, possono essere rilevati sotto forma di amimia facciale caratteristica, ispessimento cutaneo, ecc.

Con il restringimento a lungo termine dell'esofago si verifica una notevole dilatazione della parte situata sopra, talvolta con spostamento della parte adiacente dei polmoni, diminuzione della loro capacità vitale e sviluppo di insufficienza respiratoria di tipo restrittivo.

L'esame obiettivo di un paziente affetto da uno o più disturbi dell'esofago si divide in generale e locale.

Un esame obiettivo generale, oltre ai metodi generalmente accettati prescritti dallo specialista di riferimento (gastroenterologo, chirurgo, otorinolaringoiatra, ecc.), include un esame del paziente, durante il quale si presta attenzione al suo comportamento, alla reazione alle domande poste, alla carnagione, allo stato nutrizionale, alle mucose visibili, al turgore cutaneo, al suo colore, alla secchezza o all'umidità, alla temperatura corporea. Un'ansia estrema e una corrispondente smorfia facciale, una posizione forzata della testa o del corpo piegati in avanti indicano una sindrome dolorosa, che può essere causata dalla presenza di corpi estranei, occlusione alimentare, diverticolo pieno di cibo, enfisema mediastinico, periesofagite, ecc. In questi casi, il paziente è solitamente teso, cerca di non compiere movimenti inutili della testa o del corpo e assume una posizione in cui il dolore toracico (esofageo) sia ridotto al minimo.

Uno stato rilassato e passivo del paziente indica shock traumatico (lesione interstiziale, ustione) o settico (periesofagite o corpo estraneo perforante complicato da mediastinite), emorragia interna, intossicazione generale in caso di avvelenamento con un liquido aggressivo.

L'espressione facciale del paziente riflette il suo stato mentale e in parte la natura della malattia. Le sensazioni dolorose che si manifestano in gravi condizioni patologiche dell'esofago, come ustioni chimiche, perforazioni ed esofagomediastinite secondaria, causano paura nel paziente, un senso di disperazione per la sua situazione e un'ansia estrema. Talvolta, in caso di setticemia e lesioni gravi, si può verificare uno stato delirante.

I disturbi mentali si osservano solitamente nelle malattie acute e nelle lesioni dell'esofago, mentre nella stenosi cronica i pazienti sviluppano uno stato di depressione, pessimismo e indifferenza.

Durante la visita del paziente si valuta il colore della pelle del viso: pallore - in caso di shock traumatico, pallore con tinta giallastra - in caso di cancro esofageo (dello stomaco) e anemia ipocromica, arrossamento del viso - in caso di esofagite volgare acuta, cianosi - in caso di processi volumetrici nell'esofago ed enfisema mediastinico (compressione del sistema venoso, insufficienza respiratoria).

Nell'esame del collo, si presta attenzione alla presenza di edema dei tessuti molli, che può verificarsi con infiammazione del tessuto periesofageo (da differenziare dall'edema di Quincke - angioedema acuto del viso, principalmente di labbra e palpebre, collo, arti e genitali esterni, che spesso colpisce anche la lingua, la mucosa delle guance, l'epiglottide, meno frequentemente le parti inferiori della laringe), alle vene cutanee, il cui pattern aumentato può indicare la presenza di linfoadenopatia cervicale, un tumore o un diverticolo dell'esofago. Un pattern venoso aumentato sulla pelle dell'addome indica lo sviluppo di collaterali cavo-cavali dovuti alla compressione della vena cava (tumore mediastinico) o la presenza di vene varicose dell'esofago con difficoltà di deflusso venoso nel sistema venoso portale del fegato (cirrosi epatica). In quest'ultimo caso, si osserva spesso un sanguinamento esofageo: se il sangue raggiunge immediatamente la cavità orale, è rosso; se invece raggiunge prima la cavità gastrica, dove reagisce con l'acido cloridrico, e poi rigurgita, diventa rosso scuro, quasi nero. Di conseguenza, il colore scuro del sangue nel vomito può indicare non solo un sanguinamento gastrico, ma anche esofageo.

L'esame locale dell'esofago comprende metodi indiretti e diretti. I metodi indiretti includono palpazione, percussione e auscultazione; i metodi diretti includono radiografia, esofagoscopia e alcuni altri. Solo l'esofago cervicale è accessibile alla palpazione, ma in questo caso sono presenti tessuti voluminosi e numerosi organi lungo il percorso verso l'esofago che impediscono questa manipolazione. Le superfici laterali del collo vengono palpate inserendo le dita nello spazio tra la superficie laterale della laringe e il bordo anteriore del muscolo sternocleidomastoideo. In quest'area si possono rilevare punti e focolai dolorosi, linfonodi ingrossati, crepitio d'aria nell'enfisema del mediastino cervicale, tumore, fenomeni sonori durante lo svuotamento del diverticolo, ecc. La percussione può stabilire un'alterazione del tono percussivo, che in caso di enfisema o stenosi dell'esofago acquisisce una tonalità timpanica, mentre in caso di tumore non cambia o diventa più sordo. L'auscultazione fornisce un'idea della natura del passaggio delle sostanze liquide e semiliquide attraverso l'esofago e si possono udire i cosiddetti rumori della deglutizione.

Ulteriori metodi di ricerca

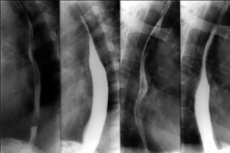

Esame radiografico. È molto indicativo e spesso ha un significato decisivo per la diagnosi. In questo caso, il paziente ingerisce una miscela di contrasto che, passando attraverso l'esofago, consente di esaminare la mucosa, l'attività motoria e le alterazioni del contorno dell'esofago: dilatazione, retrazione, irregolarità (alterazioni infiammatorie, tumori).

L'esame radiografico dell'esofago, insieme alla fibroesofagoscopia, è il metodo più comunemente utilizzato per la diagnosi delle patologie di questo organo. Esistono numerose tecniche che compongono questo metodo, che perseguono diversi obiettivi diagnostici, come la teleradioscopia e la teleradiografia, che prevengono la deformazione di corpi estranei, o l'ortodiagrafia, che viene utilizzata per effettuare misurazioni tra due marcatori radiocontrastografici per la localizzazione in proiezione di deformazioni esofagee, sue dilatazioni o l'identificazione di corpi estranei. La tomografia, inclusa la TC, consente di determinare l'estensione del processo patologico; la stereoradiografia forma un'immagine tridimensionale e determina la localizzazione del processo patologico nello spazio. La radiochirurgia consente di registrare i movimenti peristaltici dell'esofago e di identificarne le alterazioni. Infine, la TC e la RM consentono di ottenere informazioni tomografiche complete sulla localizzazione del processo patologico e sulla natura delle alterazioni organiche nelle sue pareti e nei tessuti circostanti.

L'esofago non è radiopaco. Talvolta, con radiazioni molto "deboli", è possibile visualizzarlo come un'ombra debole dai bordi definiti. L'esofago diventa visibile quando si accumula aria al suo interno o nello spazio circostante, come si può osservare in caso di aerofagia, dilatazione paretica dell'esofago ed enfisema dello spazio periesofageo. Quest'ultimo può essere dovuto a perforazione della parete esofagea, infezione gassosa del mediastino, ecc.

Per una buona visualizzazione dell'esofago, si utilizzano metodi di contrasto artificiale (introduzione di aria tramite una sonda o utilizzo di bicarbonato di sodio, che, a contatto con l'acido cloridrico del succo gastrico, rilascia anidride carbonica, che entra nell'esofago durante l'eruttazione). Tuttavia, il solfato di bario è il mezzo di contrasto più comunemente utilizzato. Talvolta, si utilizza lo iodolipolo. L'uso di mezzi di contrasto radiologici con diversi stati di aggregazione persegue obiettivi diversi, principalmente come la determinazione del riempimento dell'esofago, della sua forma, dello stato del lume, della pervietà e della funzione evacuante.

Metodi specifici di esame dei linfonodi regionali sono di grande importanza nella diagnosi delle patologie esofagee. Pertanto, in alcune patologie, il più delle volte oncologiche, della faringe e dell'esofago superiore, così come nei processi infiammatori purulenti e di altro tipo in quest'area, i linfonodi del collo sono coinvolti nel processo patologico, che, secondo N.L. Petrov (1998), risponde con una reazione linfoadenopatica a oltre 50 forme nosologiche descritte, mentre la natura della linfoadenopatia può essere differenziata all'esame obiettivo solo nel 70% dei casi. Secondo N.V. Zabolotskaya (1996), nei pazienti di età superiore ai 40 anni, la percentuale di neoplasie maligne tra tutte le possibili linfoadenopatie è del 60%.

Endoscopia. È il metodo più sensibile per studiare l'esofago. Il materiale viene prelevato dalle aree alterate della mucosa per studi istologici e batteriologici. Le alterazioni dell'esofago associate al reflusso possono essere studiate visivamente.

Un'indicazione importante per l'endoscopia è il sanguinamento dal tratto gastrointestinale superiore, che consente di individuare vene varicose, cancro esofageo, ecc.

La perfusione della mucosa esofagea viene eseguita inserendo una sonda speciale e irrigando alternativamente il terzo inferiore dell'esofago con liquido neutro o acido (a basso pH). Le sensazioni spiacevoli che il paziente avverte durante l'irrigazione con liquido acido indicano la presenza di una patologia esofagea.

Manometria esofagea. Questo esame viene eseguito per valutare la funzione contrattile dei muscoli esofagei. Sensori speciali vengono inseriti tramite un catetere e posizionati a diversi livelli dell'esofago. Al paziente viene quindi chiesto di deglutire un liquido. A livello dello sfintere esofageo inferiore, si sviluppa normalmente una pressione compresa tra 20 e 40 mmHg. La pressione può essere più elevata e la capacità dello sfintere di rilassarsi è ridotta in caso di acalasia esofagea.

La misurazione del pH del contenuto dell'esofago inferiore consente la diagnosi di reflusso, nel qual caso il pH del contenuto diminuisce.

[

[