Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Metodi strumentali di esame cardiaco

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La fonocardiografia cardiaca consente di registrare suoni cardiaci, toni e soffi su carta. I risultati di questo studio sono simili all'auscultazione cardiaca, tuttavia, è necessario tenere presente che la frequenza dei suoni registrati sul fonocardiogramma e percepiti durante l'auscultazione non corrisponde completamente tra loro. Alcuni soffi, ad esempio il soffio diastolico ad alta frequenza al punto V nell'insufficienza aortica, sono percepiti meglio durante l'auscultazione. La registrazione simultanea di PCG, sfigmogramma arterioso ed ECG consente di misurare la durata della sistole e della diastole per valutare la funzione contrattile del miocardio. La durata degli intervalli tono QI e tono II - il clic di apertura della valvola mitrale - consente di valutare la gravità della stenosi mitralica. La registrazione di ECG, PCG e della curva di pulsazione della vena giugulare consente di calcolare la pressione nell'arteria polmonare.

Esame radiografico del cuore

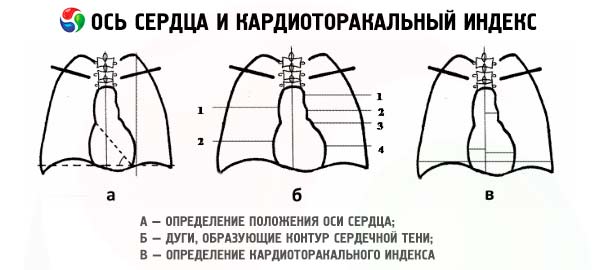

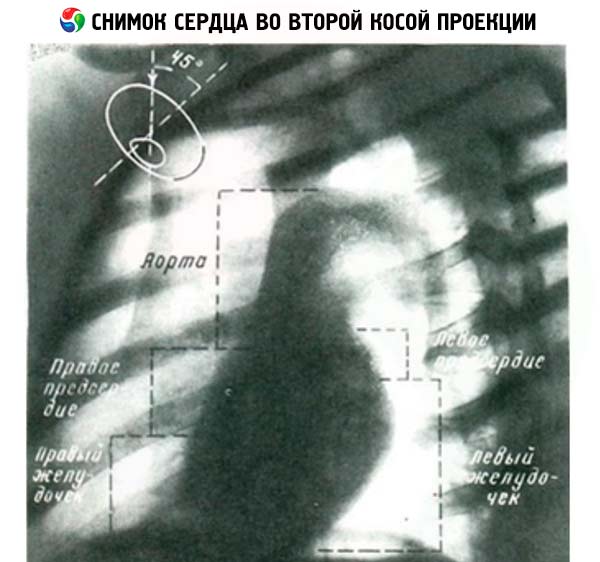

Durante l'esame radiografico del torace, è possibile esaminare attentamente l'ombra del cuore circondata dai polmoni pieni d'aria. Solitamente, si utilizzano 3 proiezioni del cuore: antero-posteriore o diretta, e 2 oblique, quando il paziente si posiziona rispetto allo schermo con un angolo di 45°, prima con la spalla destra in avanti (I proiezione obliqua), poi con la sinistra (II proiezione obliqua). Nella proiezione diretta, l'ombra del cuore a destra è formata dall'aorta, dalla vena cava superiore e dall'atrio destro. Il contorno sinistro è formato dall'aorta, dall'arteria polmonare e dal cono dell'atrio sinistro e, infine, dal ventricolo sinistro.

Nella prima posizione obliqua, il contorno anteriore è formato dall'aorta ascendente, dal cono polmonare e dai ventricoli destro e sinistro. Il contorno posteriore dell'ombra cardiaca è formato dall'aorta, dall'atrio sinistro e dall'atrio destro. Nella seconda posizione obliqua, il contorno destro dell'ombra è formato dalla vena cava superiore, dall'aorta ascendente, dall'atrio destro e dal ventricolo destro, mentre il contorno posteriore è formato dall'aorta discendente, dall'atrio sinistro e dal ventricolo sinistro.

Durante un esame cardiaco di routine, vengono valutate le dimensioni delle camere cardiache. Se la dimensione trasversale del cuore è superiore alla metà della dimensione trasversale del torace, ciò indica la presenza di cardiomegalia. La dilatazione dell'atrio destro causa uno spostamento del margine destro del cuore, mentre la dilatazione dell'atrio sinistro sposta il contorno sinistro tra il ventricolo sinistro e l'arteria polmonare. La dilatazione posteriore dell'atrio sinistro viene rilevata quando il bario passa attraverso l'esofago, rivelando uno spostamento del contorno posteriore del cuore. La dilatazione del ventricolo destro è meglio visibile nella proiezione laterale dal restringimento dello spazio tra il cuore e lo sterno. La dilatazione del ventricolo sinistro causa uno spostamento verso l'esterno della parte inferiore del contorno sinistro del cuore. È possibile riconoscere anche la dilatazione dell'arteria polmonare e dell'aorta. Tuttavia, è spesso difficile determinare la sezione ingrandita del cuore, poiché il cuore può ruotare attorno al suo asse verticale. Una radiografia mostra chiaramente l'allargamento delle camere cardiache, ma con l'ispessimento delle loro pareti, può essere assente un cambiamento nella configurazione e uno spostamento dei bordi.

La calcificazione delle strutture cardiache può essere un importante segno diagnostico. Le arterie coronarie calcificate indicano solitamente gravi lesioni aterosclerotiche. La calcificazione della valvola aortica si verifica in quasi il 90% dei pazienti con stenosi aortica. Tuttavia, nell'immagine anteroposteriore, la proiezione della valvola aortica è sovrapposta alla colonna vertebrale e la valvola aortica calcificata potrebbe non essere visibile, quindi è meglio determinare la calcificazione delle valvole in proiezioni oblique. La calcificazione pericardica può avere un importante valore diagnostico.

Le condizioni dei polmoni, in particolare dei loro vasi, sono importanti nella diagnosi di cardiopatia. L'ipertensione polmonare può essere sospettata quando i grandi rami dell'arteria polmonare sono dilatati, mentre i tratti distali dell'arteria polmonare possono essere normali o addirittura di dimensioni ridotte. In questi pazienti, il flusso ematico polmonare è solitamente ridotto e le vene polmonari sono solitamente di dimensioni normali o ridotte. Al contrario, quando il flusso ematico vascolare polmonare è aumentato, ad esempio in pazienti con alcune cardiopatie congenite, si osserva un aumento sia delle arterie polmonari prossimali che distali e un aumento delle vene polmonari. Un aumento particolarmente pronunciato del flusso ematico polmonare si osserva in presenza di uno shunt (scarico di sangue) da sinistra a destra, ad esempio in caso di difetto del setto interatriale dall'atrio sinistro a quello destro.

L'ipertensione venosa polmonare viene rilevata nella stenosi mitralica, così come in qualsiasi insufficienza cardiaca ventricolare sinistra. In questo caso, le vene polmonari nelle porzioni superiori del polmone sono particolarmente dilatate. A causa della pressione nei capillari polmonari che supera la pressione oncotica del sangue in queste aree, si verifica un edema interstiziale, che si manifesta radiologicamente con la cancellazione dei bordi dei vasi polmonari e un aumento della densità del tessuto polmonare che circonda i bronchi. Con l'aumento della congestione polmonare e lo sviluppo di edema alveolare, si verifica un'espansione bilaterale delle radici polmonari, che iniziano ad assomigliare a una farfalla. A differenza del cosiddetto edema cardiaco dei polmoni, quando sono danneggiati, associato a un aumento della permeabilità dei capillari polmonari, le alterazioni radiologiche sono diffuse e più pronunciate.

Ecocardiografia

L'ecocardiografia è un metodo di esame del cuore basato sull'uso degli ultrasuoni. Questo metodo è paragonabile all'esame radiografico nella sua capacità di visualizzare le strutture cardiache, valutarne la morfologia e la funzione contrattile. Grazie alla possibilità di utilizzare un computer e di registrare un'immagine non solo su carta, ma anche su videocassetta, il valore diagnostico dell'ecocardiografia è aumentato significativamente. Le potenzialità di questo metodo di esame non invasivo si stanno attualmente avvicinando a quelle dell'angiocardiografia invasiva a raggi X.

Gli ultrasuoni utilizzati in ecocardiografia hanno una frequenza molto più elevata (rispetto a quella udibile). Raggiunge 1-10 milioni di oscillazioni al secondo, ovvero 1-10 MHz. Le oscillazioni ultrasoniche hanno una lunghezza d'onda corta e possono essere ottenute sotto forma di fasci stretti (simili ai fasci di luce). Quando raggiungono il confine di mezzi con diversa resistenza, una parte degli ultrasuoni viene riflessa e l'altra parte continua il suo percorso attraverso il mezzo. In questo caso, i coefficienti di riflessione al confine di mezzi diversi, ad esempio "tessuto molle - aria" o "tessuto molle - liquido", saranno diversi. Inoltre, il grado di riflessione dipende dall'angolo di incidenza del fascio sulla superficie di interfaccia del mezzo. Pertanto, la padronanza di questo metodo e il suo utilizzo razionale richiedono una certa competenza e tempo.

Per generare e registrare le vibrazioni ultrasoniche, viene utilizzato un sensore contenente un cristallo piezoelettrico con elettrodi fissati ai bordi. Il sensore viene applicato sulla superficie toracica nell'area della proiezione cardiaca e un fascio ultrasonoro stretto viene indirizzato verso le strutture in esame. Le onde ultrasoniche vengono riflesse dalle superfici delle formazioni strutturali di diversa densità e ritornano al sensore, dove vengono registrate. Esistono diverse modalità di ecocardiografia. L'ecocardiografia M monodimensionale produce un'immagine delle strutture cardiache con una panoramica del loro movimento nel tempo. In modalità M, l'immagine risultante del cuore consente di misurare lo spessore delle pareti e le dimensioni delle camere cardiache durante la sistole e la diastole.

L'ecocardiografia bidimensionale consente di ottenere un'immagine bidimensionale del cuore in tempo reale. In questo caso, vengono utilizzati sensori che consentono di ottenere un'immagine bidimensionale. Poiché questo studio viene condotto in tempo reale, il metodo più completo per registrarne i risultati è la videoregistrazione. Utilizzando diversi punti in cui viene eseguito lo studio e modificando la direzione del fascio, è possibile ottenere un'immagine abbastanza dettagliata delle strutture cardiache. Vengono utilizzate le seguenti posizioni dei sensori: apicale, soprasternale, sottocostale. L'approccio apicale consente di ottenere una sezione di tutte e 4 le camere del cuore e dell'aorta. In generale, la sezione apicale è per molti aspetti simile a un'immagine angiografica in proiezione obliqua anteriore.

L'ecocardiografia Doppler consente di valutare il flusso sanguigno e la turbolenza che ne consegue. L'effetto Doppler consiste nel fatto che la frequenza del segnale ultrasonico riflesso da un oggetto in movimento cambia proporzionalmente alla velocità dell'oggetto stesso. Quando un oggetto (ad esempio, il sangue) si muove verso il sensore che genera impulsi ultrasonici, la frequenza del segnale riflesso aumenta, mentre quando viene riflesso da un oggetto in movimento, la frequenza diminuisce. Esistono due tipi di studi Doppler: la cardiografia Doppler continua e quella pulsata. Questo metodo può essere utilizzato per misurare la velocità del flusso sanguigno in un'area specifica situata a una profondità di interesse per il ricercatore, ad esempio la velocità del flusso sanguigno nello spazio sopravalvolare o sottovalvolare, che varia in presenza di vari difetti. Pertanto, la registrazione del flusso sanguigno in determinati punti e in una determinata fase del ciclo cardiaco consente di valutare con una certa precisione il grado di insufficienza valvolare o di stenosi dell'orifizio. Inoltre, questo metodo consente anche di calcolare la gittata cardiaca. Attualmente, sono comparsi sistemi Doppler che consentono la registrazione di ecocardiogrammi Doppler in tempo reale e di immagini a colori sincronizzate con un ecocardiogramma bidimensionale. In questo caso, la direzione e la velocità del flusso vengono rappresentate con colori diversi, facilitando la percezione e l'interpretazione dei dati diagnostici. Sfortunatamente, non tutti i pazienti possono essere esaminati con successo mediante ecocardiografia, ad esempio a causa di enfisema polmonare grave o obesità. A questo proposito, è stata sviluppata una variante dell'ecocardiografia, in cui la registrazione viene eseguita utilizzando un sensore inserito nell'esofago.

L'ecocardiografia consente, innanzitutto, di valutare le dimensioni delle camere cardiache e l'emodinamica. Con l'ausilio dell'ecocardiografia M, è possibile misurare le dimensioni del ventricolo sinistro durante la diastole e l'aritmia, lo spessore della sua parete posteriore e del setto interventricolare. Le dimensioni ottenute possono essere convertite in unità di volume (cm² ). Viene anche calcolata la frazione di eiezione del ventricolo sinistro, che normalmente supera il 50% del volume telediastolico del ventricolo sinistro. L'ecocardiografia Doppler consente di valutare il gradiente pressorio attraverso l'orifizio ristretto. L'ecocardiografia viene utilizzata con successo per diagnosticare la stenosi mitralica e un'immagine bidimensionale consente di determinare le dimensioni dell'orifizio mitralico con una certa precisione. In questo caso, vengono valutate anche la concomitante ipertensione polmonare e la gravità della lesione ventricolare destra, con la sua ipertrofia. L'ecocardiografia Doppler è il metodo di scelta per valutare il rigurgito attraverso gli orifizi valvolari. L'ecocardiografia è particolarmente utile per riconoscere la causa dell'insufficienza mitralica, in particolare per diagnosticare il prolasso della valvola mitrale. In questo caso, lo spostamento posteriore del lembo valvolare mitralico può essere visibile durante la sistole. Questo metodo consente anche di valutare la causa del restringimento che si verifica lungo il percorso di eiezione del sangue dal ventricolo sinistro all'aorta (stenosi valvolare, sopravalvolare e sottovalvolare, inclusa la cardiomiopatia ostruttiva). Il metodo consente di diagnosticare la cardiomiopatia ipertrofica con un elevato grado di accuratezza in diverse sedi, sia asimmetriche che simmetriche. L'ecocardiografia è il metodo di scelta per la diagnosi del versamento pericardico. Uno strato di liquido pericardico può essere visibile dietro il ventricolo sinistro e davanti al ventricolo destro. In caso di versamento di grandi dimensioni, è visibile la compressione della metà destra del cuore. È anche possibile rilevare un ispessimento del pericardio e una costrizione pericardica. Tuttavia, alcune strutture attorno al cuore, come il grasso epicardico, possono essere difficili da distinguere dal pericardio ispessito. In questo caso, metodi come la tomografia computerizzata (radiografia e risonanza magnetica nucleare) forniscono un'immagine più adeguata. L'ecocardiografia consente di visualizzare le escrescenze papillomatose sulle valvole in caso di endocardite infettiva, soprattutto quando la vegetazione (dovuta all'endocardite) ha un diametro superiore a 2 mm. L'ecocardiografia consente di diagnosticare il mixoma atriale e i trombi intracardiaci, che vengono rilevati con accuratezza in tutte le modalità di esame.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

Esame radionuclidico del cuore

L'esame si basa sull'introduzione di albumina o eritrociti marcati radioattivamente in una vena. Gli studi con radionuclidi consentono di valutare la funzione contrattile del cuore, la perfusione e l'ischemia del miocardio, nonché di individuare aree di necrosi. L'attrezzatura per gli studi con radionuclidi include una gamma camera in combinazione con un computer.

La ventricolografia con radionuclidi viene eseguita mediante iniezione endovenosa di globuli rossi marcati con tecnezio-99. Questa procedura produce un'immagine della cavità delle camere cardiache e dei grandi vasi (in una certa misura simile ai dati del cateterismo cardiaco con angiocardiografia a raggi X). Gli angiocardiogrammi con radionuclidi risultanti consentono di valutare la funzione regionale e generale del miocardio del ventricolo sinistro nei pazienti con cardiopatia ischemica, di valutare le frazioni di eiezione, di determinare la funzione del ventricolo sinistro nei pazienti con difetti cardiaci, il che è importante per la prognosi, e di esaminare le condizioni di entrambi i ventricoli, il che è importante nei pazienti con cardiopatie congenite, cardiomiopatie e ipertensione arteriosa. Il metodo consente inoltre di diagnosticare la presenza di uno shunt intracardiaco.

La scintigrafia perfusionale con tallio-201 radioattivo permette di valutare lo stato della circolazione coronarica. Il tallio ha un'emivita piuttosto lunga ed è un elemento costoso. Il tallio iniettato in vena viene distribuito alle cellule miocardiche con il flusso sanguigno coronarico e penetra la membrana dei miociti cardiaci nella parte perfusa del cuore, accumulandosi in essi. Questo può essere registrato su una scintigrafia. In questo caso, un'area scarsamente perfusa accumula maggiormente tallio, mentre un'area non perfusa del miocardio appare come un punto "freddo" sulla scintigrafia. Tale scintigrafia può essere eseguita anche dopo uno sforzo fisico. In questo caso, l'isotopo viene somministrato per via endovenosa durante il periodo di massimo sforzo, quando il paziente sviluppa un attacco di angina pectoris o alterazioni dell'ECG indicano ischemia. In questo caso, le aree ischemiche vengono rilevate a causa della loro peggiore perfusione e del minore accumulo di tallio nei miociti cardiaci. Le aree in cui il tallio non si accumula corrispondono a zone di alterazioni cicatriziali o infarto miocardico recente. La scintigrafia con carico di tallio ha una sensibilità di circa l'80% e una specificità del 90% per la rilevazione dell'ischemia miocardica. È importante per la valutazione prognostica nei pazienti con coronaropatia. La scintigrafia con tallio viene eseguita in diverse proiezioni. In questo caso, si ottengono scintigrafie miocardiche del ventricolo sinistro, suddivise in campi. Il grado di ischemia viene valutato in base al numero di campi alterati. A differenza della coronarografia a raggi X, che mostra alterazioni morfologiche nelle arterie, la scintigrafia con tallio consente di valutare il significato fisiologico delle alterazioni stenotiche. Pertanto, la scintigrafia viene talvolta eseguita dopo un'angioplastica coronarica per valutare la funzionalità del bypass.

La scintigrafia dopo l'introduzione di tecnezio-99 pirofosfato viene eseguita per identificare l'area di necrosi nei pazienti con infarto miocardico acuto. I risultati di questo studio vengono valutati qualitativamente confrontandoli con il grado di assorbimento del pirofosfato da parte delle strutture ossee che lo accumulano attivamente. Questo metodo è importante per la diagnosi di infarto miocardico in caso di decorso clinico atipico e difficoltà nella diagnosi elettrocardiografica dovute a conduzione intraventricolare alterata. Dopo 12-14 giorni dall'insorgenza dell'infarto, non vengono registrati segni di accumulo di pirofosfato nel miocardio.

Tomografia RM del cuore

L'esame cardiaco mediante risonanza magnetica nucleare si basa sul fatto che i nuclei di alcuni atomi, immersi in un forte campo magnetico, iniziano a emettere onde elettromagnetiche che possono essere registrate. Utilizzando la radiazione di vari elementi, nonché l'analisi computerizzata delle oscillazioni risultanti, è possibile visualizzare con precisione varie strutture situate nei tessuti molli, incluso il cuore. Con questo metodo, è possibile determinare chiaramente le strutture del cuore a vari livelli orizzontali, ovvero ottenere tomografie, e chiarire le caratteristiche morfologiche, tra cui le dimensioni delle camere, lo spessore delle pareti cardiache, ecc. Utilizzando i nuclei di vari elementi, è possibile rilevare focolai di necrosi nel miocardio. Studiando lo spettro di radiazione di elementi come fosforo-31, carbonio-13 e idrogeno-1, è possibile valutare lo stato dei fosfati ricchi di energia e studiare il metabolismo intracellulare. La risonanza magnetica nucleare in varie varianti è sempre più utilizzata per ottenere immagini visibili del cuore e di altri organi, nonché per studiare il metabolismo. Sebbene questo metodo rimanga piuttosto costoso, non vi è dubbio che abbia un grande potenziale di impiego sia nella ricerca scientifica che nella medicina pratica.