Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Schizofrenia

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

La schizofrenia è un disturbo mentale grave e cronico che colpisce il pensiero, i sentimenti e il comportamento di una persona. Le persone affette da schizofrenia possono manifestare una varietà di sintomi, tra cui allucinazioni uditive ( allucinazioni uditive ), delirio (pensiero sconnesso o privo di significato), confusione su tempo e spazio e deterioramento cognitivo. Il disturbo di solito esordisce nella prima età adulta, spesso nell'adolescenza o nella prima età adulta.

Le principali caratteristiche della schizofrenia includono:

- Sintomi positivi: questi sintomi includono allucinazioni uditive e visive, delirio (pensieri e linguaggio confusi), deliri (convinzioni non basate sulla realtà) e disturbi del pensiero.

- Sintomi negativi: i sintomi negativi includono apatia, isolamento sociale, anedonia (incapacità di provare piacere), aprassia (capacità compromessa di svolgere le attività quotidiane) e difficoltà di linguaggio.

- Disorganizzazione: la disorganizzazione comporta compromissioni nella capacità di mantenere una sequenza logica di pensieri e di svolgere normalmente le funzioni sociali e lavorative.

- Sintomi cognitivi: si tratta di disturbi delle funzioni cognitive come memoria, attenzione e pianificazione.

Le cause della schizofrenia non sono ancora del tutto comprese o studiate, ma si ritiene che possano includere fattori genetici, squilibri neurochimici nel cervello e fattori ambientali come stress, droghe ed esposizione precoce all'alcol.

Il trattamento della schizofrenia prevede una combinazione di terapia farmacologica (psicofarmacoterapia) e interventi psicosociali (psicoterapia, riabilitazione e supporto). L'obiettivo del trattamento è ridurre i sintomi, migliorare la qualità della vita e gestire la malattia. La diagnosi precoce e il trattamento possono contribuire a ridurre gli effetti della schizofrenia e a migliorarne la prognosi.

Epidemiologia

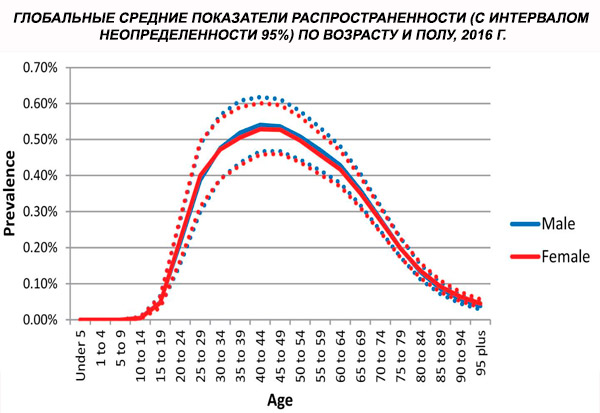

La prevalenza globale standardizzata per età della schizofrenia nel 2016 è stata stimata allo 0,28% (95% UI: 0,24-0,31), mostrando l'esordio della schizofrenia nell'adolescenza e nella prima età adulta, con un picco di prevalenza intorno ai 40 anni e un calo nelle fasce di età più avanzate. Non sono state osservate differenze di genere nella prevalenza.[ 4 ]

A livello mondiale, la prevalenza dei casi è aumentata da 13,1 (95% CI: 11,6-14,8) milioni nel 1990 a 20,9 (95% CI: 18,5-23,4) milioni di casi nel 2016. Fascia d'età 25-54 anni.

A livello mondiale, la prevalenza della schizofrenia è di circa l'1%. I tassi sono simili tra uomini e donne e sono relativamente costanti tra le culture. La prevalenza è più elevata tra le classi socioeconomiche più basse nelle città, probabilmente a causa degli effetti invalidanti della disoccupazione e della povertà. Analogamente, la maggiore prevalenza tra le persone sole potrebbe riflettere l'effetto della malattia o dei suoi precursori sul funzionamento sociale. L'età media di esordio è di circa 18 anni negli uomini e 25 anni nelle donne. La schizofrenia raramente inizia nell'infanzia, ma può manifestarsi nella prima adolescenza e nella tarda età adulta (talvolta chiamata parafrenia).

[ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

[ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

Fattori di rischio

L'avvento degli psicofarmaci e dei moderni metodi neurochimici ad alta sensibilità ha permesso di stabilire una connessione tra la funzione del sistema nervoso centrale e i disturbi mentali. La ricerca sui meccanismi d'azione degli psicofarmaci ha permesso di formulare diverse ipotesi sul ruolo di alcuni neurotrasmettitori nella patogenesi della psicosi e della schizofrenia. Le ipotesi suggerivano il coinvolgimento di dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, glutammato, diversi neuromodulatori peptidici e/o dei loro recettori nella patogenesi di questi disturbi. L'ipotesi dopaminergica della schizofrenia è rimasta dominante per oltre un quarto di secolo.

[ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ]

[ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ]

Dopamina

Gli psicostimolanti, tra cui cocaina, anfetamina e metilfenidato, attivano il sistema dopaminergico cerebrale. Il loro abuso può causare psicosi paranoide, che ricorda i sintomi positivi della schizofrenia. Nei pazienti con schizofrenia, gli psicostimolanti possono provocare un'esacerbazione della psicosi. Al contrario, vi sono solide prove che l'azione dei neurolettici tipici sia associata al blocco dei recettori della dopamina. In primo luogo, la maggior parte dei neurolettici tipici può causare effetti collaterali extrapiramidali, che possono svilupparsi con la morte dei neuroni dopaminergici (come, ad esempio, nel morbo di Parkinson). In secondo luogo, studi sul legame recettoriale hanno rivelato una relazione tra l'efficacia clinica dei neurolettici tipici e la loro affinità per i recettori D2 della dopamina. Inoltre, è emerso che l'attività antipsicotica dei neurolettici non dipende dalla loro interazione con altri recettori: muscarinico, alfa-adrenergico, istaminico o serotoninergico. Tutto ciò dà motivo di supporre che i sintomi della schizofrenia siano causati da una stimolazione eccessiva dei recettori della dopamina, presumibilmente nelle aree cortico-limbiche del cervello. [ 21 ]

Tuttavia, il punto debole dell'ipotesi dopaminergica nella schizofrenia è che l'effetto sui recettori della dopamina influenza principalmente i sintomi positivi e ha scarso effetto sui sintomi negativi e sui disturbi cognitivi. Inoltre, non è stato possibile stabilire un difetto primario nella trasmissione dopaminergica nella schizofrenia, poiché i ricercatori hanno ottenuto risultati diversi nella valutazione funzionale del sistema dopaminergico. I risultati della determinazione dei livelli di dopamina e dei suoi metaboliti nel sangue, nelle urine e nel liquido cerebrospinale sono stati inconcludenti a causa dell'elevato volume di questi ambienti biologici, che ha livellato le possibili alterazioni associate a una disfunzione limitata del sistema dopaminergico nella schizofrenia.

L'aumento del numero di recettori dopaminergici nel nucleo caudato nella schizofrenia può anche essere considerato una conferma dell'ipotesi dopaminergica, ma l'interpretazione di questi cambiamenti è difficile e potrebbero essere non tanto una causa quanto una conseguenza della malattia. [ 22 ] Un approccio più informativo per valutare lo stato del sistema dopaminergico si basa sull'uso di ligandi che interagiscono selettivamente con i recettori D2 e consentono di determinarne la capacità di legame. Confrontando il numero di recettori occupati prima e dopo la somministrazione del farmaco, è possibile stimare il rapporto tra rilascio e ricaptazione della dopamina. Due recenti studi che utilizzano la tomografia a emissione di positroni (PET), basati su questa tecnica, hanno fornito la prima prova diretta della verità della teoria iperdopaminergica della schizofrenia. [ 23 ], [ 24 ]

Anche la misurazione della dopamina e dei suoi metaboliti nel tessuto cerebrale durante l'esame autoptico può essere importante. Tuttavia, poiché le cellule si disintegrano dopo la morte, le reali concentrazioni tissutali di dopamina sono spesso difficili da determinare. Inoltre, la somministrazione di farmaci antipsicotici può influenzare i risultati degli studi biochimici autoptici. Nonostante queste limitazioni metodologiche, gli studi autoptici hanno rivelato differenze neurochimiche nel cervello di pazienti con schizofrenia e nei controlli. Ad esempio, l'esame autoptico del cervello di pazienti con schizofrenia ha rivelato elevate concentrazioni di dopamina nell'amigdala sinistra (parte del sistema limbico). Questo risultato è stato confermato da diversi studi ed è improbabile che sia un artefatto (poiché le alterazioni sono lateralizzate). Un aumento dei recettori dopaminergici postsinaptici è stato riportato anche nel cervello di pazienti con schizofrenia che non hanno ricevuto terapia antipsicotica. Questi dati confermano che l'aumento del numero di recettori non è una conseguenza della terapia farmacologica. Inoltre, vi è evidenza di un aumento del numero di recettori della dopamina D4 in determinate aree del cervello, indipendentemente dal fatto che il paziente assumesse o meno neurolettici.

Tuttavia, l'ipotesi dopaminergica non è in grado di spiegare lo sviluppo delle manifestazioni abuliche e anedoniche della schizofrenia. Come già accennato, il complesso dei sintomi negativi sembra essere relativamente indipendente dai sintomi positivi. È interessante notare che gli agonisti del recettore della dopamina possono influenzare positivamente i sintomi negativi, mentre gli antagonisti del recettore ne promuovono lo sviluppo negli esseri umani e li modellano negli animali da laboratorio. Pertanto, sebbene elevati livelli di dopamina nella corteccia cingolata anteriore e in altre strutture limbiche possano in parte causare sintomi psicotici positivi, i sintomi negativi potrebbero essere una conseguenza della ridotta attività del sistema dopaminergico nella corteccia prefrontale. Forse è per questo che è difficile creare un farmaco antipsicotico che corregga simultaneamente l'iperfunzione dopaminergica in alcune aree del cervello e la loro ipofunzione in altre.

[ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ]

[ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ]

Ipotesi glutamatergica dello sviluppo della schizofrenia

Il glutammato è il principale neurotrasmettitore eccitatorio del cervello. L'interesse per il suo possibile ruolo nella patogenesi della schizofrenia è emerso dai dati sul complesso recettoriale N-MemuA-D-acuapmame (NMDA), il principale sottotipo di recettori del glutammato. Recenti studi sulle interazioni tra i sistemi glutammatergico, dopaminergico e GABAergico del cervello hanno dimostrato che la fenciclidina, somministrata in modo acuto e cronico, è uno psicotomimetico che blocca in modo non competitivo il canale ionico del recettore NMDA. La somministrazione acuta di fenciclidina produce effetti simili ai sintomi positivi, negativi e cognitivi della schizofrenia. Inoltre, segnalazioni di esacerbazione a lungo termine della psicosi in pazienti con schizofrenia confermano le proprietà psicotomimetiche della fenciclidina. La somministrazione a lungo termine di fenciclidina induce uno stato di deficit dopaminergico nella corteccia prefrontale, che potrebbe essere responsabile dello sviluppo di sintomi negativi. Inoltre, sia la fenciclidina che il suo analogo ketamina indeboliscono la trasmissione glutammatergica. Le osservazioni di sintomi simil-schizofrenici nei soggetti abusatori di fenciclidina sono confermate da studi su volontari sani, nei quali la ketamina ha indotto sintomi transitori, lievi, positivi, negativi e cognitivi caratteristici della schizofrenia. Come la fenciclidina, la ketamina ha indotto distorsioni della percezione. Pertanto, il deficit glutammatergico causa gli stessi sintomi dello stato iperdopaminergico, che assomigliano alle manifestazioni della schizofrenia. I neuroni glutammatergici sono in grado di sopprimere l'attività dei neuroni dopaminergici tramite i recettori NMDA (direttamente o tramite neuroni GABAergici), il che potrebbe spiegare la connessione tra il sistema glutammatergico e la teoria dopaminergica della schizofrenia. Questi dati supportano l'ipotesi che collega la schizofrenia all'insufficienza dei sistemi glutammatergici. Di conseguenza, i composti che attivano il complesso recettoriale NMDA potrebbero essere efficaci nella schizofrenia. [ 32 ], [ 33 ]

La difficoltà nello sviluppo di farmaci che stimolino il sistema glutamatergico risiede nel fatto che un'eccessiva attività glutamatergica ha un effetto neurotossico. Tuttavia, è stato riportato che l'attivazione del complesso recettoriale NMDA attraverso il suo sito glicinico, da parte della glicina stessa o della D-cicloserina, allevia i sintomi negativi nei pazienti con schizofrenia, il che rappresenta un ottimo esempio di possibile applicazione pratica dell'ipotesi glutamatergica.

L'ipotesi glutamatergica rappresenta una svolta fondamentale nello studio dei disturbi biochimici nella schizofrenia. Fino a poco tempo fa, gli studi neurochimici sulla schizofrenia si limitavano allo studio dei meccanismi d'azione dei neurolettici, sviluppati empiricamente. Con l'aumento delle conoscenze sull'organizzazione neuronale del cervello e sulle proprietà dei neurotrasmettitori, è diventato possibile sviluppare prima una teoria fisiopatologica e poi creare nuovi farmaci sulla base di essa. Le diverse ipotesi sull'origine della schizofrenia attualmente esistenti ci permettono di sperare che in futuro lo sviluppo di nuovi farmaci proceda più rapidamente.

Altre ipotesi neurotrasmettitoriali e neuromodulatorie per lo sviluppo della schizofrenia

La ricca innervazione serotoninergica della corteccia frontale e del sistema limbico, la capacità dei sistemi serotoninergici del cervello di modulare l'attività dei neuroni dopaminergici e di partecipare alla regolazione di un'ampia gamma di funzioni complesse hanno portato numerosi ricercatori a concludere che la serotonina svolge un ruolo importante nella patogenesi della schizofrenia. Di particolare interesse è l'ipotesi che un eccesso di serotonina possa causare sintomi sia positivi che negativi. [ 34 ] Questa teoria è coerente con la capacità della clozapina e di altri neurolettici di nuova generazione che bloccano i recettori della serotonina di sopprimere i sintomi positivi nei pazienti affetti da malattie croniche resistenti ai neurolettici tipici. Tuttavia, numerosi studi hanno messo in dubbio la capacità degli antagonisti del recettore della serotonina di ridurre i sintomi negativi associati a psicosi, depressione o effetti collaterali della farmacoterapia. Questi farmaci non sono stati ufficialmente approvati come trattamento per i sintomi negativi primari che costituiscono il difetto di base della schizofrenia. Tuttavia, l'idea che gli antagonisti dei recettori della serotonina (in particolare il 5-HT2a) possano essere efficaci ha svolto un ruolo importante nello sviluppo di neurolettici di nuova generazione. Il vantaggio degli antagonisti dei recettori D2/5-HT2 combinati è probabilmente dovuto a una minore incidenza di effetti collaterali extrapiramidali piuttosto che a una maggiore attività antipsicotica. Tuttavia, poiché ciò migliora la compliance (la disponibilità dei pazienti a collaborare), il trattamento risulta più efficace.

Esistono anche ipotesi sull'importanza della disfunzione dei sistemi noradrenergici nella schizofrenia. Si presume che l'anedonia, che consiste nell'incapacità di ricevere soddisfazione e provare piacere, sia una delle manifestazioni più caratteristiche della schizofrenia, e che altri sintomi deficitari possano essere associati alla disfunzione del sistema di rinforzo noradrenergico. Tuttavia, i risultati degli studi biochimici e farmacologici che hanno testato questa ipotesi si sono rivelati contraddittori. Come nel caso delle ipotesi sulla dopamina e sulla serotonina, si presume che nella schizofrenia si possa verificare sia una diminuzione che un aumento dell'attività dei sistemi noradrenergici.

Ipotesi generali sullo sviluppo della schizofrenia

La ricerca futura sulla schizofrenia sarà probabilmente guidata da modelli complessi basati su una sintesi di ipotesi neuroanatomiche e neurochimiche. Un esempio di tale approccio è una teoria che tiene conto del ruolo dei sistemi neurotrasmettitoriali nell'interruzione delle connessioni tra la corteccia, i gangli della base e il talamo, che formano i circuiti neurali sottocorticali-talamo-corticali. La corteccia cerebrale, attraverso proiezioni glutammatergiche ai gangli della base, facilita l'attuazione di azioni selezionate, sopprimendone altre. [ 35 ] I neuroni glutammatergici stimolano i neuroni GABAergici e colinergici intercalati, che a loro volta sopprimono l'attività dei neuroni dopaminergici e di altri neuroni. Lo studio dei meccanismi neuroanatomici e neurochimici dei circuiti cortico-sottocorticali considerati in questo modello è servito come punto di partenza per la creazione di nuove ipotesi sulla patogenesi della schizofrenia. Questi modelli facilitano la ricerca di bersagli neurotrasmettitoriali per nuovi farmaci e spiegano anche alcune caratteristiche dell'azione di farmaci esistenti, come la fenciclidina, nella schizofrenia.

Un moderno modello neuroanatomico è stato proposto da Kinan e Lieberman (1996) per spiegare l'azione distintiva degli antipsicotici atipici (come la clozapina ) rispetto agli agenti convenzionali (ad esempio, l'aloperidolo ). Secondo questo modello, l'azione distintiva della clozapina è spiegata dal fatto che ha un'azione molto specifica sul sistema limbico senza influenzare l'attività dei neuroni striatali, mentre gli antipsicotici tipici hanno un effetto significativo sulla funzione striatale. Anche altri antipsicotici con proprietà simili (ad esempio, l'olanzapina ) possono avere un vantaggio rispetto agli agenti convenzionali. Gli antipsicotici più recenti (ad esempio, risperidone e sertindolo ) non sono così limitati al sistema limbico come la clozapina, ma si confrontano favorevolmente con gli antipsicotici tipici in quanto hanno una minore probabilità di causare compromissione neurologica a dosi terapeutiche. La ricerca sulla validità di questa e di altre ipotesi continuerà man mano che nuovi agenti con azioni farmacologiche e clinicamente simili saranno disponibili.

Patogenesi

Ai pazienti affetti da schizofrenia vengono prescritti determinati gruppi di farmaci, ma la scelta del farmaco spesso non è determinata tanto dalla diagnosi quanto dai sintomi del paziente e dalla natura della loro combinazione.

Sebbene la distorsione percettiva e la disorganizzazione comportamentale siano sintomi diversi, rispondono agli stessi farmaci, gli antagonisti del recettore della dopamina D2. [ 36 ], [ 37 ] Ciò giustifica la considerazione di questi due complessi di sintomi insieme quando si discute della terapia antipsicotica.

I meccanismi di sviluppo dei sintomi negativi nella schizofrenia sono associati alla diminuzione dell'attività del sistema dopaminergico nella corteccia prefrontale, e non alla sua iperfunzione nelle strutture limbiche, che si suppone sia alla base della psicosi. A questo proposito, sorgono preoccupazioni sul fatto che i farmaci che sopprimono la psicosi possano aggravare i sintomi negativi. [ 38 ], [ 39 ], [ 40 ] Allo stesso tempo, gli agonisti del recettore della dopamina possono indebolire i sintomi negativi, ma provocare sintomi positivi. I sintomi negativi sono tra le manifestazioni chiave della schizofrenia e sono caratterizzati da disturbi persistenti della sfera emotivo-volitiva. Finora, non esistono farmaci in grado di ridurre in modo dimostrabile queste manifestazioni più importanti della malattia. Tuttavia, studi clinici sugli antipsicotici atipici hanno dimostrato che sono in grado di ridurre la gravità dei sintomi negativi, valutata utilizzando scale di valutazione. Le scale SANS, BPRS e PANSS contengono item che valutano l'attività a scuola o al lavoro, la limitazione dei contatti sociali e il distacco emotivo. Questi sintomi possono essere considerati manifestazioni generali della malattia, che si attenuano con l'attenuarsi della psicosi, ma possono anche essere associati agli effetti collaterali dei neurolettici (ad esempio, bradicinesia ed effetto sedativo) o alla depressione (ad esempio, anedonia). Pertanto, un paziente con deliri paranoici pronunciati, in terapia con neurolettici, può diventare più socievole e meno diffidente, e le sue reazioni emotive possono diventare più vivaci con la regressione dei sintomi paranoici. Tuttavia, tutto ciò dovrebbe essere considerato come un indebolimento dei sintomi negativi secondari, e non come conseguenza di una riduzione dei disturbi affettivo-volitivi primari.

Molti test neuropsicologici che valutano l'attenzione e l'elaborazione delle informazioni e comportano l'interpretazione neuroanatomica rivelano cambiamenti nei pazienti con schizofrenia. I deficit cognitivi nei pazienti con schizofrenia non sono direttamente correlati ai sintomi principali della malattia e di solito rimangono stabili anche con una significativa regressione dei sintomi psicotici. [ 41 ], [ 42 ] I deficit cognitivi, insieme ai sintomi negativi primari, sono apparentemente una delle cause importanti di disadattamento persistente e riduzione della qualità della vita. La mancanza di effetto dei neurolettici tipici su queste manifestazioni centrali della malattia può spiegare un livello così elevato di disabilità nei pazienti, nonostante la capacità dei neurolettici di sopprimere efficacemente i sintomi psicotici e prevenirne le ricadute.

[ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ], [ 48 ], [ 49 ], [ 50 ], [ 51 ], [ 52 ]

[ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ], [ 48 ], [ 49 ], [ 50 ], [ 51 ], [ 52 ]

Sintomi schizofrenie

Il concetto di schizofrenia come malattia unica emerse all'inizio del XX secolo, quando Emil Kraepelin suggerì che paranoia, ebefrenia e catatonia non fossero malattie separate, bensì manifestazioni di dementia praecox. Kraepelin fece anche una netta distinzione tra questa forma di malattia mentale e la psicosi maniaco-depressiva. Ciò divenne possibile dopo che un numero significativo di casi di malattia mentale fu collegato alla sifilide, il che rese possibile distinguerli dal resto del gruppo di pazienti con disturbi mentali. La scoperta dell'eziologia, del trattamento e della prevenzione della neurosifilide fu una delle maggiori conquiste della scienza medica e diede speranza che si potessero individuare le cause dei principali disturbi mentali.

Eugen Bleuler (1950) propose il nuovo termine "schizofrenia" al posto di quello precedentemente utilizzato "dementia praecox", sostenendo che il fenomeno psicopatologico fondamentale caratteristico di questa malattia fosse la dissociazione ("scissione"), sia "all'interno" del processo di pensiero sia tra pensieri ed emozioni. Il termine "schizofrenia" era un'espressione di questo concetto e, a sua volta, ebbe un impatto significativo sul suo ulteriore sviluppo. Le forme classiche di schizofrenia (ad esempio, ebefrenica, paranoide, catatonica, semplice), a cui furono successivamente aggiunte schizoaffettiva e latente, sono ancora comunemente diagnosticate nella pratica clinica a fini descrittivi, sebbene recentemente si sia registrata una tendenza a trasformare la terminologia psichiatrica sotto l'influenza della nomenclatura ufficiale americana DSM-III e DSM-IV. Tuttavia, l'identificazione delle singole forme di schizofrenia si è dimostrata improduttiva in termini di sviluppo di terapie differenziate o di studio dell'eziologia e della patogenesi.

L'ICD-10 elenca i seguenti sintomi della schizofrenia: deliri (bizzarri, grandiosi o persecutori), pensiero disordinato (flusso di pensieri intermittente o illogico o linguaggio incomprensibile), disturbi percettivi (allucinazioni, sentimenti di passività, idee di riferimento), disturbi dell'umore, disturbi del movimento (catatonia, agitazione, stupore), declino della personalità e riduzione del funzionamento.

Durante la vita, la schizofrenia si sviluppa nello 0,28% dei casi (95% UI: 0,24-0,31). Nell'infanzia, i sintomi della schizofrenia si manifestano con un indebolimento della motivazione e delle reazioni emotive. Successivamente, il senso della realtà è compromesso e la percezione e il pensiero deviano significativamente dalle norme esistenti in una determinata cultura, il che si manifesta solitamente con deliri e allucinazioni uditive. Sono comuni anche allucinazioni visive e somatiche e disorganizzazione del pensiero e del comportamento.

La psicosi associata a un disturbo del senso di realtà si manifesta solitamente negli uomini di età compresa tra 17 e 30 anni e nelle donne tra 20 e 40 anni. Il decorso e l'esito dei disturbi psicotici sono molto variabili. In alcuni pazienti (circa il 15-25%), il primo episodio psicotico si conclude con una remissione completa e nei successivi 5 anni non si manifestano disturbi psicotici (tuttavia, durante le successive osservazioni, la percentuale di questi pazienti diminuisce). In altri pazienti (circa il 5-10%), i disturbi psicotici pronunciati persistono senza remissione per molti anni. Nella maggior parte dei pazienti, dopo il primo episodio psicotico, si verifica una remissione parziale e successivamente si osservano periodicamente esacerbazioni dei sintomi psicotici.

In generale, mentre la gravità dei disturbi psicotici raggiunge un plateau 5-10 anni dopo il primo episodio, l'impoverimento emotivo-volitivo continua per un periodo più lungo. [ 53 ] La progressione dei sintomi della schizofrenia è spesso una conseguenza dell'aumento dei disturbi primari associati alla schizofrenia. Questi includono autismo, perdita di capacità lavorativa, difficoltà di apprendimento e bassa autostima e quella degli altri. Di conseguenza, i pazienti sono lasciati soli, incapaci di trovare lavoro e soggetti a stress, che può provocare un'esacerbazione dei sintomi e un aumento del loro deterioramento funzionale. Inoltre, la diagnosi di schizofrenia stessa continua a generare una reazione negativa tra gli altri, il che limita ulteriormente le capacità del paziente. Sebbene con l'età vi sia una tendenza all'indebolimento dei sintomi della schizofrenia e al miglioramento dello stato funzionale, questo non può compensare gli anni di vita persi dal paziente e le opportunità perse.

La relazione tra attività criminale e schizofrenia

Wessely et al., nel loro studio sul Camberwell Register, hanno cercato di rispondere alla domanda: "La schizofrenia è associata a un aumento del rischio e della frequenza di reati?". Hanno concluso che le persone con schizofrenia, sebbene non siano generalmente considerate a maggior rischio di comportamenti criminali, presentano un rischio maggiore rispetto ad altri disturbi mentali di essere condannate per reati violenti. Si è riscontrato un aumento del rischio di violenza e quindi di condanna per violenza tra le persone con psicosi, ma questa associazione era meno evidente in assenza di comorbilità con l'abuso di sostanze. In una revisione dell'Office for National Statistics sulla morbilità psichiatrica nei detenuti, la prevalenza di psicosi funzionale nell'anno studiato era del 7% tra gli uomini condannati, del 10% tra gli uomini in custodia cautelare non condannati e del 14% tra le donne detenute, rispetto a una percentuale comparabile dello 0,4% nella popolazione generale. I risultati di questa revisione potrebbero richiedere una riconsiderazione dei risultati sopra riportati, poiché è altamente improbabile che le differenze nei tassi di disturbo mentale tra la popolazione carceraria e quella generale di queste dimensioni possano essere spiegate dalla propensione dei tribunali a condannare le persone con disturbi mentali. Naturalmente, questi risultati non indicano in alcun modo una relazione causale tra criminalità e psicosi, ma solo un'associazione.

L'associazione della schizofrenia con i crimini violenti ha generalmente ricevuto più attenzione rispetto all'associazione della schizofrenia con altri crimini. [ 54 ], [ 55 ] La revisione di Taylor della ricerca sull'argomento conclude che nelle persone con schizofrenia e condanne per crimini violenti, gli atti violenti si verificano in modo schiacciante dopo l'insorgenza della malattia. Uno studio sulla schizofrenia al primo episodio mostra che tra i pazienti al primo episodio, più di un terzo aveva adottato comportamenti violenti nel mese precedente al ricovero, inclusi comportamenti potenzialmente pericolosi per la vita e comportamenti sessuali bizzarri. Molti di questi pazienti avevano avuto contatti con la polizia prima del loro primo ricovero, ma pochi sono stati incriminati dopo il ricovero. Taylor ha indagato la possibilità di schizofrenia in un campione consecutivo di detenuti in custodia cautelare nel carcere di Brixton. La prevalenza di condanne per crimini violenti tra gli individui con schizofrenia era di circa il 12-13%. Circa il 5-8% dei controlli è stato condannato per crimini violenti. Secondo un rapporto dell'inchiesta nazionale riservata sull'omicidio di persone con malattie mentali, il 5% dei condannati per omicidio presentava sintomi di psicosi. Contrariamente a quanto comunemente si pensa sulle persone con psicosi, la vittima è più spesso un familiare piuttosto che uno sconosciuto (un dato più generale per i comportamenti violenti in un campione comunitario nello studio di Steadman et al.).

Alcuni sintomi specifici della schizofrenia sono associati alla violenza. Virkkunen, studiando un gruppo di pazienti schizofrenici in Finlandia, colpevoli di gravi episodi di violenza, e un gruppo di piromani, ha scoperto che un terzo di loro ha commesso reati direttamente a causa di allucinazioni o deliri; i restanti 2/3 hanno commesso reati a causa di problemi causati da stress familiare. I sintomi di minaccia/perdita di controllo sulla situazione sono direttamente associati alla violenza. Con sintomi che distruggono il senso di autonomia personale e la capacità di influenzare la situazione, i pazienti possono considerare giustificate le loro azioni per contrastare le minacce a loro correlate ("razionalità nell'irrazionalità").

I pazienti psicotici deliranti che commettono atti violenti a seguito delle loro idee differiscono dai pazienti non violenti nella loro preoccupazione per le prove a supporto delle loro idee, nella loro convinzione che tali prove siano state trovate e nei loro cambiamenti affettivi, in particolare depressione, rabbia o paura, associati alla loro preoccupazione delirante. Negli studi di Brixton di Taylor et al., i deliri di passività, i deliri religiosi e i deliri di influenza erano significativamente più associati ad atti violenti.

Il rischio associato ai sintomi attivi della schizofrenia, inclusi i sintomi di minaccia/perdita di controllo, è notevolmente aumentato dall'abuso di sostanze. Il ruolo di quest'ultimo fattore è evidenziato dallo studio di Steadman et al.: quando questo fattore è stato controllato, il tasso di violenza tra i pazienti psichiatrici recentemente dimessi non è risultato superiore al tasso di violenza nella popolazione generale. Le allucinazioni come parte della malattia sono più spesso associate alla violenza se sono allucinazioni di comando, o se sapori e odori percepiti erroneamente vengono interpretati come "prova" di deliri di controllo. Meno compreso è il ruolo dello sviluppo anormale della personalità nella commissione di crimini da parte di individui con schizofrenia (sia che si tratti di una condizione comorbida o di una conseguenza della malattia).

[ 56 ], [ 57 ], [ 58 ], [ 59 ]

[ 56 ], [ 57 ], [ 58 ], [ 59 ]

Teorie sui sintomi della schizofrenia

Il concetto originale di schizofrenia come malattia neurodegenerativa ad esordio precoce e in costante progressione (dementia praecox) è attualmente rifiutato. Le ipotesi moderne considerano la schizofrenia come una malattia dello sviluppo neurologico associata a uno sviluppo alterato del sistema nervoso e che progredisce solo nei primi anni, ma non per tutta la vita, il che è più coerente con le osservazioni cliniche. [ 60 ], [ 61 ] La teoria disontogenetica della schizofrenia ci permette di comprendere il ruolo dei fattori eziologici accertati. I fattori di rischio per la schizofrenia, come la nascita in inverno, l'anamnesi familiare positiva, la gravidanza e il parto complicati, possono interrompere lo sviluppo del cervello, formando precocemente una predisposizione alla malattia. Le osservazioni di bambini con predisposizione ereditaria, ad esempio quelli nati da madri affette da schizofrenia, hanno rivelato un legame tra la presenza di disturbi motori, cognitivi e affettivi e il successivo sviluppo di psicosi. Si discute se la psicosi sia il risultato della progressione della malattia durante l'infanzia e l'adolescenza o se si verifichi quando una predisposizione insorta nei primi anni di vita ma rimasta stabile si manifesta durante l'adolescenza, in condizioni di maggiore stress psicologico. Queste teorie non si escludono a vicenda, poiché entrambe suggeriscono la comparsa precoce di sintomi lievi e il successivo sviluppo di una psicosi conclamata. È opportuno notare che, dopo che la malattia ha raggiunto il livello psicotico, né i metodi di neuroimaging, né la ricerca neuropsicologica, né l'osservazione clinica, né, infine, i dati patomorfologici indicano un'ulteriore progressione della malattia.

La maggior parte dei pazienti con schizofrenia continua ad avere sintomi negativi per tutta la vita e il crescente disadattamento sociale può essere una conseguenza del rapporto tra il paziente e la società. [ 62 ] Ciò può essere spiegato a un livello molto elementare, ad esempio, considerando il problema dell'occupazione. Dopo un episodio psicotico, è difficile per il paziente tornare alla sua vita precedente e alla sua precedente occupazione. Anche in assenza di sintomi, datori di lavoro, colleghi, amici e parenti non lo considerano una persona capace. Il tasso di disoccupazione tra i pazienti con schizofrenia raggiunge l'80%, sebbene una percentuale significativa di loro mantenga la propria capacità lavorativa. L'importanza di questo fattore è ben dimostrata negli studi sulle culture sociocentriche nei paesi in via di sviluppo, dove i pazienti con schizofrenia possono mantenere il loro status sociale e professionale in un ambiente significativamente meno stressante. In questi paesi, la malattia ha un decorso più benigno. Una discussione dettagliata dell'eziologia e dei fondamenti neurobiologici della schizofrenia è fornita da Carpenter e Вuchanan, Waddington.

È stato a lungo osservato che i pazienti con schizofrenia sono molto eterogenei in relazione alla natura dell'esordio della malattia, ai sintomi principali, al decorso, all'efficacia del trattamento e all'esito. Nel 1974 è stata proposta un'ipotesi alternativa (Strauss et al., 1974), basata su dati provenienti da osservazioni cliniche trasversali e prolungate, che indicano una relativa indipendenza tra sintomi psicotici positivi, sintomi negativi e una violazione delle relazioni interpersonali. L'essenza dell'ipotesi è che questi gruppi di sintomi hanno una base psicopatologica indipendente e non rappresentano manifestazioni di un singolo processo patofisiologico. [ 63 ] Durante il periodo di osservazione, è stata osservata un'elevata correlazione tra la gravità dei sintomi psicopatologici relativi a un gruppo e, al contrario, non è stata osservata alcuna correlazione tra la gravità dei sintomi relativi a gruppi diversi. Questi dati sono stati confermati in numerosi studi, ma con un'aggiunta. Si è scoperto che allucinazioni e deliri sono strettamente correlati tra loro, ma non correlati ad altri sintomi positivi (ad esempio, disorganizzazione del pensiero e del comportamento). Attualmente, è generalmente accettato che le manifestazioni chiave della schizofrenia includano una distorsione del senso di realtà, disorganizzazione del pensiero e del comportamento, sintomi negativi e deterioramento cognitivo. I sintomi negativi della schizofrenia includono l'indebolimento delle reazioni emotive e delle loro manifestazioni esterne, la povertà di linguaggio e una diminuzione della motivazione sociale. In precedenza, Kraepelin descrisse queste manifestazioni come "inaridimento della fonte della volontà". Le differenze tra i gruppi di sintomi sono estremamente importanti nella prescrizione di una farmacoterapia. Altre manifestazioni cliniche importanti dal punto di vista terapeutico includono depressione, ansia, aggressività e ostilità, comportamento suicidario.

Per molti anni, l'effetto dei farmaci nella schizofrenia è stato valutato principalmente in base al loro effetto sui sintomi psicotici o su parametri correlati, come la durata dell'ospedalizzazione o della remissione. Con il riconoscimento della relativa indipendenza dei diversi gruppi di sintomi, una valutazione completa dell'effetto della terapia su ciascuno di questi gruppi è diventata standard. Si è scoperto che la terapia antipsicotica standard non ha praticamente alcun effetto sul deterioramento cognitivo e sui sintomi negativi della schizofrenia. [ 64 ] Nel frattempo, questi due gruppi di sintomi possono avere un'influenza decisiva sulla gravità delle condizioni del paziente e sulla sua qualità di vita. La consapevolezza dei limiti della farmacoterapia tradizionale è diventata un impulso per lo sviluppo di nuovi agenti per il trattamento di queste manifestazioni della schizofrenia.

La schizofrenia è una malattia cronica che può progredire attraverso diverse riacutizzazioni, sebbene la durata e le caratteristiche delle riacutizzazioni possano variare. I pazienti con schizofrenia tendono a sviluppare sintomi psicotici da 12 a 24 mesi prima di iniziare il trattamento. Il periodo premorboso può includere competenze sociali normali o compromesse, lieve disorganizzazione cognitiva o distorsioni percettive, ridotta capacità di provare piacere (anedonia) e altre difficoltà generalizzate di coping. Tali sintomi della schizofrenia possono essere lievi e riconosciuti solo a posteriori, oppure possono essere più evidenti con compromissione del funzionamento sociale, scolastico e lavorativo. Sintomi subclinici possono essere presenti nel periodo prodromico, tra cui ritiro o isolamento, irritabilità, sospettosità, pensieri insoliti, distorsioni percettive e disorganizzazione. L'esordio della malattia (deliri e allucinazioni) può essere improvviso (nell'arco di giorni o settimane) o lento e graduale (nell'arco di anni). Il decorso della schizofrenia può essere episodico (con evidenti riacutizzazioni e remissioni) o continuo; c'è una tendenza al peggioramento del deficit funzionale. Nella fase avanzata della malattia, i quadri clinici possono essere stabili, il grado di disabilità può stabilizzarsi e persino diminuire.

In generale, i sintomi della schizofrenia in quanto tale possono essere suddivisi in positivi, negativi, cognitivi e disorganizzativi. I sintomi positivi sono caratterizzati da un eccesso o una distorsione delle normali funzioni; i sintomi negativi sono caratterizzati da una diminuzione o una perdita delle normali funzioni. I sintomi disorganizzativi includono disturbi del pensiero e comportamenti inappropriati. I sintomi cognitivi sono disturbi nell'elaborazione delle informazioni e difficoltà nella risoluzione dei problemi. Il quadro clinico può includere sintomi appartenenti a una o tutte queste categorie.

I sintomi positivi della schizofrenia possono essere suddivisi in deliri e allucinazioni, ovvero disturbi del pensiero e comportamenti inappropriati. I deliri sono false convinzioni. Nei deliri di persecuzione, il paziente crede di essere tormentato, seguito o ingannato. Nei deliri di riferimento, il paziente crede che passi di libri, giornali, testi di canzoni o altri indizi esterni siano rilevanti per lui. Nei deliri di inserimento o ritiro del pensiero, il paziente crede che altre persone possano leggere la sua mente, che i suoi pensieri siano trasmessi da altri o che pensieri e impulsi siano impiantati in lui da forze esterne. Le allucinazioni possono essere uditive, visive, olfattive, gustative o tattili, ma le allucinazioni uditive sono di gran lunga le più comuni. Il paziente può sentire voci che commentano il suo comportamento, che parlano tra loro o che fanno osservazioni critiche e offensive. Deliri e allucinazioni possono essere estremamente angoscianti per il paziente. [ 65 ]

I disturbi del pensiero includono pensiero disorganizzato con linguaggio incoerente e senza scopo, con continui passaggi da un argomento all'altro. I disturbi del linguaggio possono variare da una lieve disorganizzazione a incoerenza e mancanza di significato. I comportamenti inappropriati possono includere stupidità infantile, agitazione e aspetto e manierismi inappropriati. La catatonia è una forma estrema di disturbi comportamentali che può includere il mantenimento di una postura rigida e una persistente resistenza al movimento o un'attività motoria spontanea senza scopo.

Le manifestazioni negative (deficit) della malattia si esprimono nella forma e includono appiattimento affettivo, povertà di linguaggio, anedonia e asocialità. In caso di appiattimento affettivo, il volto del paziente appare ipomimetico, con scarso contatto visivo e insufficiente espressività. La povertà di linguaggio si manifesta con una diminuzione della produzione linguistica e risposte monosillabiche alle domande, creando l'impressione di vuoto interiore. L'anedonia può riflettere uno scarso interesse per l'attività e un aumento di attività senza scopo. L'asocialità si manifesta con uno scarso interesse per le relazioni interpersonali. I sintomi negativi spesso portano a una scarsa motivazione e a una diminuzione della determinazione del comportamento.

I deficit cognitivi includono problemi di attenzione, elaborazione del linguaggio, memoria di lavoro, pensiero astratto, risoluzione dei problemi e comprensione delle interazioni sociali. Il pensiero del paziente può irrigidirsi e la capacità di risolvere problemi, comprendere il punto di vista degli altri e imparare dall'esperienza risulta ridotta. I sintomi della schizofrenia compromettono tipicamente la capacità di funzionare e interferiscono significativamente con il lavoro, le relazioni sociali e la cura di sé. Disoccupazione, isolamento, relazioni interrotte e una riduzione della qualità della vita sono comuni. La gravità del deterioramento cognitivo determina in larga misura il grado di disabilità complessiva.

Suicidi

La ricerca suggerisce che almeno il 5-13% dei pazienti con schizofrenia muore per suicidio. [ 66 ] Il suicidio è la principale causa di morte prematura tra le persone con schizofrenia, il che può in parte spiegare perché l'aspettativa di vita è ridotta in media di 10 anni tra le persone con schizofrenia. I pazienti con schizofrenia paranoide, esordio tardivo e funzionamento pre-malattia adeguato, che hanno la migliore prognosi di recupero, hanno anche maggiori probabilità di commettere suicidio. Poiché questi pazienti mantengono la capacità di provare dolore e angoscia, possono essere più propensi ad agire nella disperazione sulla base di una comprensione realistica delle conseguenze della loro malattia.

Violenza

La schizofrenia è un fattore di rischio relativamente minore per i comportamenti violenti. Minacce di violenza e lievi scoppi di aggressività sono molto più comuni dei comportamenti veramente pericolosi. I pazienti più propensi a commettere atti violenti includono coloro che abusano di droghe e alcol, hanno deliri persecutori o allucinazioni compulsive e coloro che non assumono i trattamenti prescritti. Molto raramente, i pazienti paranoici gravemente depressi che si sentono isolati attaccheranno o uccideranno coloro che percepiscono come l'unica fonte dei loro problemi (ad esempio, una figura autoritaria, una celebrità, il coniuge). La maggior parte dei pazienti con schizofrenia non sarà mai violenta. Per ogni persona con schizofrenia che commette un omicidio, 100 si suicidano. [ 67 ] I pazienti con schizofrenia possono presentarsi al pronto soccorso con minacce di violenza o per ottenere cibo, riparo e le cure necessarie.

Fasi

Tipi di progressione della malattia:

- Schizofrenia cronica, cioè continuamente progressiva;

- Schizofrenia parossistica, che a sua volta ha sottotipi

- Simile a pelliccia (parossistico - progressivo);

- Ricorrente (periodico).

Fasi della schizofrenia:

- Iniziale. Di solito inizia con astenia, apatia e si manifesta con depressione profonda, psicosi, delirio, ipomania.

- Manifestazione. I sintomi si intensificano, il quadro clinico si congela e si fissa.

- L'ultimo stadio, quello finale. I sintomi sono solitamente deficitari, il quadro clinico si blocca.

Il grado di velocità (progressività) dello sviluppo della malattia:

- Schizofrenia maligna (rapidamente progressiva);

- Schizofrenia paranoide (moderatamente progressiva);

- Forma a movimento lento (low-progressive).

Forme

Sono state descritte cinque forme di schizofrenia: paranoide, disorganizzata, catatonica, residua e indifferenziata. La schizofrenia paranoide è caratterizzata da deliri e allucinazioni uditive con funzioni cognitive e affettività intatte. La schizofrenia disorganizzata è caratterizzata da disorganizzazione del linguaggio e del comportamento e da affettività appiattita o inappropriata. Nella schizofrenia catatonica predominano i sintomi fisici, tra cui l'immobilità o un'eccessiva attività motoria e l'adozione di posture bizzarre. Nella schizofrenia indifferenziata, i sintomi sono misti. Nella schizofrenia residua, vi è una chiara evidenza anamnestica di schizofrenia con sintomi più pronunciati, seguiti da un lungo periodo di sintomi negativi moderatamente espressi.

Alcuni esperti, al contrario, classificano la schizofrenia in sottotipi deficitari e non deficitari in base alla presenza e alla gravità dei sintomi negativi, come appiattimento affettivo, scarsa motivazione e ridotta focalizzazione sugli obiettivi. I pazienti con il sottotipo deficitario sono dominati da sintomi negativi, senza considerare altri fattori (ad esempio, depressione, ansia, insufficiente stimolazione ambientale, effetti collaterali dei farmaci). I pazienti con il sottotipo non deficitario possono presentare deliri, allucinazioni e disturbi del pensiero, ma non presentano praticamente alcun sintomo negativo.

Diagnostica schizofrenie

Non esistono test specifici per diagnosticare la schizofrenia. La diagnosi si basa su una valutazione completa della storia clinica, dei sintomi e dei segni del paziente. [ 76 ] Spesso sono utili informazioni provenienti da fonti aggiuntive come familiari, amici, insegnanti e colleghi. Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, Quarta Edizione (DSM-IV), la diagnosi richiede la presenza di due o più sintomi caratteristici (deliri, allucinazioni, linguaggio disorganizzato, comportamento disorganizzato, sintomi negativi) per un periodo di tempo significativo durante un mese; i sintomi prodromici della malattia o i microsintomi con compromissioni sociali, occupazionali e della cura di sé devono essere evidenti per un periodo di 6 mesi, incluso 1 mese di sintomi manifesti.

La psicosi dovuta ad altre condizioni mediche o all'abuso di sostanze deve essere esclusa esaminando l'anamnesi e gli esami del paziente, inclusi esami di laboratorio e neuroimaging. Sebbene in alcuni pazienti con schizofrenia si riscontrino anomalie strutturali cerebrali, queste non sono sufficientemente specifiche da essere diagnostiche.

Altri disturbi mentali con sintomi simili includono alcuni disturbi correlati alla schizofrenia: disturbo psicotico transitorio, disturbo schizofreniforme, disturbo schizoaffettivo e disturbo delirante. Inoltre, i disturbi dell'umore possono causare psicosi in alcune persone. Alcuni disturbi di personalità (in particolare il disturbo schizoide) presentano sintomi simili alla schizofrenia, sebbene siano solitamente più lievi e non psicotici.

Quando si sviluppa una psicosi, il primo passo è cercare di stabilirne la causa. Se la causa è nota, il trattamento e la prevenzione possono essere più specifici. Il fatto che una diagnosi accurata sia la chiave per una terapia efficace è evidente nell'esempio dei sintomi deliranti, che possono essere una manifestazione non solo della schizofrenia, ma anche dell'epilessia temporale, della dipendenza da anfetamine e della fase maniacale del disturbo affettivo. Ognuno di questi casi richiede un trattamento specifico.

Diagnosi differenziale

L'algoritmo per la diagnosi differenziale della schizofrenia è riportato nella quarta revisione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell'American Psychiatric Association (DSM-IV). Secondo questo algoritmo, in un paziente con psicosi, si dovrebbero prima escludere malattie somatiche e abuso di sostanze. Successivamente, si dovrebbe stabilire se i sintomi siano causati da un disturbo affettivo. In caso contrario, a seconda del quadro clinico, si formula una diagnosi di schizofrenia o disturbo schizotipico. Sebbene il trattamento dei disturbi psicotici di varia origine abbia caratteristiche specifiche, in tutti i casi, di norma, si utilizzano i neurolettici.

[ 81 ], [ 82 ], [ 83 ], [ 84 ], [ 85 ], [ 86 ], [ 87 ], [ 88 ], [ 89 ], [ 90 ]

[ 81 ], [ 82 ], [ 83 ], [ 84 ], [ 85 ], [ 86 ], [ 87 ], [ 88 ], [ 89 ], [ 90 ]

Chi contattare?

Trattamento schizofrenie

La schizofrenia è sicuramente una condizione che richiede l'invio a un trattamento psichiatrico. E in questo caso non è affatto necessario che vi sia una connessione diretta tra le esperienze psicotiche e il crimine commesso. È sufficiente che il soggetto sia malato. In generale, come conferma la pratica, se il crimine non è associato a sintomi psicotici positivi, allora è associato a un deterioramento della personalità del paziente a causa della malattia. Allo stesso tempo, naturalmente, si possono incontrare persone il cui crimine fa parte del loro percorso criminale e che - così è accaduto - si sono ammalate di schizofrenia, ma in generale, a chi necessita attualmente di un trattamento psichiatrico dovrebbe essere offerto tale trattamento. Questo non sempre accade, soprattutto in assenza di servizi di degenza adeguati. Se, da un lato, il soggetto commette un crimine mentre è in completa remissione, e questo fa parte della sua "carriera" criminale, allora è responsabile delle sue azioni. La schizofrenia può essere così grave che il soggetto può essere dichiarato incapace di partecipare al processo. Questa patologia costituisce la base per una riduzione di responsabilità nei casi di omicidio e può costituire la base per l'applicazione delle regole MacNaughten.

Il tempo che intercorre tra l'insorgenza dei sintomi psicotici e l'inizio del trattamento è correlato alla rapidità della risposta terapeutica iniziale, alla qualità della risposta terapeutica e alla gravità dei sintomi negativi. Un trattamento precoce si traduce solitamente in una risposta più rapida e completa. Se non trattato durante il primo episodio, il 70-80% dei pazienti svilupperà un episodio successivo entro 12 mesi. L'uso a lungo termine di antipsicotici può ridurre il tasso di ricadute di circa il 30% in un anno.

Gli obiettivi principali del trattamento sono ridurre la gravità dei sintomi psicotici, prevenire le esacerbazioni dei sintomi e le relative compromissioni del funzionamento e aiutare il paziente a raggiungere il massimo livello possibile di funzionamento. Gli antipsicotici, la riabilitazione in comunità e la psicoterapia sono le componenti principali del trattamento. Dato che la schizofrenia è una malattia cronica e ricorrente, insegnare ai pazienti tecniche di auto-aiuto è un obiettivo importante della terapia.

In base all'affinità per specifici recettori neurotrasmettitoriali e all'attività, i farmaci si dividono in antipsicotici tipici (neurolettici) e antipsicotici di seconda generazione (SGA). Gli SGA possono presentare alcuni vantaggi, tra cui un'efficacia leggermente maggiore (sebbene per alcuni SGA questi vantaggi siano controversi) e una ridotta probabilità di disturbi ipercinetici e altri effetti collaterali.

Trattamento della schizofrenia con antipsicotici tradizionali

Il meccanismo d'azione di questi farmaci è principalmente correlato al blocco dei recettori della dopamina D2 ( bloccanti della dopamina-2). Gli antipsicotici tradizionali possono essere suddivisi in ad alta, intermedia e bassa potenza. Gli antipsicotici ad alta potenza hanno una maggiore affinità per i recettori della dopamina e una minore affinità per i recettori adrenergici e muscarinici. Gli antipsicotici a bassa potenza, raramente utilizzati, hanno una minore affinità per i recettori della dopamina e un'affinità relativamente maggiore per i recettori adrenergici, muscarinici e istaminici. I vari farmaci sono disponibili in compresse, liquidi, iniezioni intramuscolari a breve e lunga durata d'azione. La scelta del farmaco si basa principalmente sul profilo degli effetti collaterali, sulla via di somministrazione desiderata e sulla precedente risposta del paziente al farmaco.[ 91 ]

Antipsicotici tradizionali

Classe |

Preparazione (confini) |

Dose giornaliera |

Dose media |

Commenti |

Fenotiazine alifatiche |

Clorpromazina |

30-800 |

400 mg per via orale prima di coricarsi |

Prototipo di farmaci a bassa potenza. Anche in supposte rettali. |

Piperidina |

Tioridazina |

150-800 |

400 mg per via orale prima di coricarsi |

L'unico farmaco con una dose massima assoluta (800 mg/die) - a dosi elevate causa retinopatia pigmentosa e ha un marcato effetto anticolinergico. Ulteriori avvertenze sono incluse nelle istruzioni a causa del prolungamento dell'intervallo QTk. |

Dibenzoxazepine |

Loxapina |

20-250 |

60 mg per via orale prima di coricarsi |

Ha affinità per i recettori della dopamina D e della serotonina 5HT |

Diidroindoloni |

Molindon |

15-225 |

60 mg per via orale prima di coricarsi |

Può causare perdita di peso |

Tioxanteni |

Tiotixene |

8-60 |

10 mg per via orale prima di coricarsi |

Alta incidenza di acatisia |

Butirrofenoni |

Aloperidolo |

1-15 |

4 mg per via orale prima di coricarsi |

Prototipo di farmaci ad alta potenza; è disponibile aloperidolo decanoato (deposito i/m). L'acatisia è comune. |

Difenilbutilpiridine |

Pimozide |

1-10 |

3 mg per via orale prima di coricarsi |

Approvato solo per la sindrome di Tourette |

Piperazina |

Trifluoperazina Flufenazina Perfenazina 2 ' 3 |

2-40 0,5-40 12-64 |

10 mg per via orale prima di coricarsi 7,5 mg per via orale prima di coricarsi 16 mg per via orale prima di coricarsi |

Esistono anche il decanoato di flufenazina e l'enantato di flufenazina, che sono forme depot (non ci sono equivalenti di dose) |

QTk - intervallo di 07" corretto per la frequenza cardiaca.

1 Le attuali raccomandazioni per l'inizio della terapia con antipsicotici tipici sono di iniziare con la dose più bassa e di aumentarla gradualmente fino al raggiungimento della dose necessaria; si raccomanda di coricarsi. Non vi sono prove che un rapido incremento della dose sia più efficace. Sono disponibili formulazioni intramuscolari per il trattamento acuto.

Gli antipsicotici convenzionali presentano alcuni gravi effetti collaterali, tra cui sedazione, confusione, distonia o rigidità muscolare, tremore, elevati livelli di prolattina e aumento di peso (per trattare gli effetti collaterali). L'acatisia (irrequietezza motoria) è particolarmente problematica e può portare a una scarsa compliance. Questi farmaci possono anche causare discinesia tardiva, un disturbo del movimento involontario spesso caratterizzato da rughe di labbra e lingua e/o da una sensazione di "torsione" a braccia o gambe. L'incidenza della discinesia tardiva è di circa il 5% all'anno di utilizzo del farmaco tra i pazienti che assumono antipsicotici convenzionali. In circa il 2% dei casi, la discinesia tardiva è gravemente deturpante. In alcuni pazienti, la discinesia tardiva persiste indefinitamente, anche dopo l'interruzione del farmaco.

Due antipsicotici tradizionali e un antipsicotico sono disponibili come preparati depot a lunga durata d'azione. Questi preparati vengono utilizzati per evitare incompatibilità farmacologiche. Possono anche aiutare i pazienti che, a causa di disorganizzazione, indifferenza o avversione alla malattia, non sono in grado di assumere i farmaci per via orale quotidianamente.

Antipsicotici di deposito

Preparazione 1 |

Dosaggio |

Tempo di picco 2 |

Flufenazina decanoato |

12,5-50 mg ogni 2-4 settimane |

1 giorno |

Flufenazina enantato |

12,5-50 mg ogni 1-2 settimane |

2 giorni |

Aloperidolo decanoato |

25-150 mg ogni 28 giorni (possibilmente ogni 3-5 settimane) |

7 giorni |

Microsfere di risperidone S |

25-50 mg ogni 2 settimane |

35 giorni |

1 Somministrato per via intramuscolare utilizzando la tecnica Z-track.

2 Tempo per raggiungere il livello massimo dopo una singola dose.

Poiché intercorre un intervallo di 3 settimane tra la prima iniezione e il raggiungimento di livelli ematici adeguati, il paziente deve continuare la terapia antipsicotica orale per 3 settimane dopo la prima iniezione. Si raccomanda di valutare la tollerabilità prima di iniziare la terapia con risperidone orale.

La clozapina è l'unico SGA che ha dimostrato di essere efficace in circa il 50% dei pazienti resistenti agli antipsicotici tradizionali. La clozapina riduce i sintomi negativi, non causa praticamente effetti collaterali motori, ha un rischio minimo di sviluppare discinesia tardiva, ma causa altri effetti indesiderati come sedazione, ipotensione, tachicardia, aumento di peso, diabete mellito di tipo 2 e aumento della salivazione. La clozapina può anche causare convulsioni, questo effetto è dose-dipendente. L'effetto collaterale più grave è l'agranulocitosi, che può svilupparsi in circa l'1% dei pazienti. Pertanto, è necessario un monitoraggio frequente della conta leucocitaria e la clozapina è solitamente utilizzata come farmaco di riserva nei pazienti che non rispondono adeguatamente ad altri farmaci. [ 92 ], [ 93 ]

Gli antipsicotici di seconda generazione più recenti presentano molti dei vantaggi della clozapina, senza il rischio di agranulocitosi, e sono generalmente preferiti agli antipsicotici tradizionali per il trattamento degli episodi acuti e la prevenzione delle riacutizzazioni. Gli antipsicotici di seconda generazione più recenti sono molto simili in termini di efficacia, ma presentano effetti collaterali diversi, pertanto la scelta del farmaco si basa sulla suscettibilità individuale e su altre caratteristiche del farmaco stesso. Ad esempio, l'olanzapina, che presenta un rischio relativamente elevato nei pazienti sottoposti a terapia di mantenimento a lungo termine, dovrebbe essere valutata almeno ogni 6 mesi. Possono essere utilizzati strumenti di valutazione come la Abnormal Involuntary Movement Scale (ABMS). La sindrome neurolettica maligna è un evento avverso raro ma potenzialmente fatale, caratterizzato da rigidità muscolare, febbre, instabilità autonomica e creatinfosfochinasi elevata.

Circa il 30% dei pazienti con schizofrenia non risponde agli antipsicotici tradizionali. In questi casi, la clozapina, un antipsicotico di seconda generazione, può essere efficace.

Trattamento della schizofrenia con antipsicotici di seconda generazione

Gli antipsicotici di seconda generazione agiscono bloccando sia i recettori della dopamina che quelli della serotonina (antagonisti dei recettori serotonina-dopamina). Gli antipsicotici di seconda generazione generalmente riducono i sintomi positivi; possono ridurre i sintomi negativi in misura maggiore rispetto agli antipsicotici tradizionali (sebbene tali differenze siano controverse); possono causare un minore deterioramento cognitivo; hanno una minore probabilità di causare effetti collaterali extrapiramidali (motori); presentano un rischio inferiore di sviluppare discinesia tardiva; alcuni antipsicotici di seconda generazione non causano o causano solo un lieve aumento dei livelli di prolattina.

Scala del movimento involontario patologico

- Osservare l'andatura del paziente mentre si reca in ambulatorio.

- Chiedere al paziente di rimuovere gomme da masticare o protesi dentarie se causano problemi.

- Determinare se il paziente è consapevole di alcuni movimenti.

- Fate sedere il paziente su una sedia stabile senza braccioli, con le mani in grembo, le gambe leggermente divaricate e i piedi ben appoggiati al pavimento. Durante l'esame, osservate l'intero corpo del paziente per valutarne i movimenti.

- Chiedere al paziente di sedersi con le braccia penzoloni, senza supporto, sulle ginocchia.

- Chiedere al paziente di aprire la bocca due volte. Osservare i movimenti della lingua.

- Chiedere al paziente di tirare fuori la lingua due volte.

- Chiedere al paziente di picchiettare il pollice sulle altre dita della mano per 15 secondi. Osservare il viso e le gambe.

- Chiedere al paziente di stare in piedi con le braccia tese in avanti.

Valutare ogni item su una scala da 0 a 4 in base al grado di aumento della gravità. 0 - nessuno; 1 - minimo, potrebbe essere il limite estremo della norma; 2 - lieve; 3 - moderato; 4 - grave. Se i movimenti vengono osservati solo dopo l'attivazione, dovrebbero essere valutati 1 punto in meno rispetto a quelli che compaiono spontaneamente.

Movimenti facciali e orali |

Espressioni facciali Labbra e zona periorale Mascelle Lingua |

Movimenti degli arti |

Mani Gambe |

Movimenti del busto |

Collo, spalle, fianchi |

Conclusione generale |

Gravità dei movimenti patologici Insufficienza dovuta a movimenti patologici Consapevolezza del paziente dei movimenti anomali (0 - non consapevole; 4 - grave disagio) |

Adattato da: Manuale di valutazione ECDEU per la psicofarmacologia di W. Guy. Copyright 1976 del Dipartimento della Salute, dell'Istruzione e del Welfare degli Stati Uniti.

Aumento di peso, iperlipidemia e aumento del rischio di diabete di tipo 2 sono i principali effetti avversi degli ACE-inibitori. Pertanto, prima di iniziare il trattamento con ACE-inibitori, tutti i pazienti devono essere sottoposti a screening per i fattori di rischio, tra cui anamnesi personale/familiare di diabete, peso, circonferenza vita, pressione sanguigna, glicemia a digiuno e profilo lipidico. Pazienti e familiari devono essere informati sui segni e sintomi del diabete (poliuria, polidipsia, perdita di peso), inclusa la chetoacidosi diabetica (nausea, vomito, disidratazione, respiro accelerato, visione offuscata). Inoltre, tutti i pazienti che iniziano la terapia con ACE-inibitori devono ricevere consulenza su alimentazione e attività fisica. Tutti i pazienti trattati con antipsicotici richiedono il monitoraggio periodico del peso corporeo, dell'indice di massa corporea (BMI), dei livelli di glicemia a digiuno e devono essere indirizzati a una valutazione specifica in caso di sviluppo di iperlipidemia o diabete mellito di tipo 2. La sindrome neurolettica maligna è stata associata a praticamente tutti i farmaci antipsicotici, compresi i neurolettici di recente commercializzazione.[ 94 ]

Antipsicotici di seconda generazione 1

RAGAZZA |

Preparazione |

Limiti di dose |

Dose media per adulti |

Commenti |

Dibenzodiazepine |

Clozapina |

150-450 mg per via orale 2 volte al giorno |

400 mg per via orale prima di coricarsi |

Primo ASA a dimostrare efficacia nei pazienti resistenti al trattamento. Richiede un monitoraggio frequente della conta leucocitaria a causa del rischio di agranulocitosi; aumenta il rischio di convulsioni e aumento di peso. |

Benzossazoli |

Risperidone |

4-10 mg per via orale prima di coricarsi |

4 mg per via orale prima di coricarsi |

Può causare sintomi extrapiramidali a dosi >6 mg; aumento dose-dipendente dei livelli di prolattina; l'unico ASAID con una forma iniettabile a lunga durata d'azione |

Tienobenzodiazepine |

Olanzapina |

10-20 mg per via orale prima |

15 mg per via orale prima di coricarsi |

Gli effetti collaterali più comuni sono sonnolenza, aumento di peso e vertigini. |

Dibenzotiazpine |

Quetiapina |

150-375 mg per via orale 2 volte al giorno |

200 mg per via orale 2 volte al giorno |

La bassa potenza consente un ampio dosaggio; nessun effetto anticolinergico. La titolazione del dosaggio è necessaria a causa del blocco dei recettori α; è necessaria la somministrazione due volte al giorno. |

Benzisotiazolilpiperazine |

Ziprasidone |

40-80 mg per via orale 2 volte al giorno |

80 mg per via orale 2 volte al giorno |

Inibisce la ricaptazione della serotonina e della noradrenalina, potrebbe avere proprietà antidepressive. Ha la più breve emivita tra i nuovi farmaci; richiede la somministrazione due volte al giorno con il cibo. Per le condizioni acute, è disponibile una formulazione intramuscolare. Bassa tendenza all'aumento di peso corporeo. |

Diidrocarostiril |

Aripiprazolo |

10-30 mg per via orale prima |

15 mg per via orale prima di coricarsi |

Agonista parziale del recettore della dopamina-2, bassa tendenza all'aumento di peso |

Gli APVP sono antipsicotici di seconda generazione.

1 Per questa classe di antipsicotici si raccomanda il monitoraggio dell'aumento di peso e dello sviluppo del diabete di tipo 2.

Tutti gli antipsicotici di seconda generazione sono associati a un aumento della mortalità nei pazienti anziani affetti da demenza.

Il trattamento della schizofrenia con neurolettici atipici è iniziato quasi contemporaneamente all'inizio della prescrizione dei neurolettici tipici ai pazienti affetti da schizofrenia.

Servizi di riabilitazione e supporto sociale

I programmi di formazione sulle competenze psicosociali e di riabilitazione professionale aiutano molti pazienti a lavorare, fare la spesa e prendersi cura di sé, gestire la propria casa, relazionarsi con gli altri e collaborare con i professionisti della salute mentale. Il mantenimento del posto di lavoro può essere particolarmente utile quando il paziente viene inserito in un ambiente di lavoro competitivo e viene affiancato da un tutor aziendale che ne faciliti l'adattamento. Nel tempo, il tutor aziendale funge solo da supporto per il processo decisionale o la comunicazione con i datori di lavoro.

I servizi di supporto basati sulla comunità consentono a molte persone con schizofrenia di vivere nella comunità. Sebbene la maggior parte dei pazienti possa vivere in modo indipendente, alcuni necessitano di un alloggio supervisionato, dove il personale è presente per garantire l'aderenza alla terapia farmacologica. I programmi offrono livelli di supervisione graduali in una varietà di contesti, che vanno dal supporto 24 ore su 24 alle visite domiciliari periodiche. Questi programmi contribuiscono a garantire l'autonomia del paziente, mentre la fornitura di cure mediche appropriate riduce la probabilità di ricadute e la necessità di ospedalizzazione. I programmi di trattamento basati sulla comunità operano presso il domicilio del paziente o in altri contesti e hanno un elevato rapporto personale-paziente; le équipe di trattamento forniscono direttamente la maggior parte o la totalità del trattamento necessario.

Durante le riacutizzazioni gravi, può essere necessario il ricovero ospedaliero o un intervento di crisi in ospedale, nonché il ricovero coatto se il paziente rappresenta un pericolo per sé o per gli altri. Nonostante i migliori servizi riabilitativi e sociali, un piccolo numero di pazienti, soprattutto quelli con gravi deficit cognitivi e quelli resistenti al trattamento, necessita di ricoveri ospedalieri a lungo termine o di altre cure di supporto.

Psicoterapia

Gli attuali modelli di psicoterapia per la schizofrenia, in larga misura attenuati dai deludenti sforzi del passato, sono più modesti e pragmatici nei loro obiettivi e sono visti come parte di un trattamento completo con interventi farmacologici al centro. [ 95 ] L'obiettivo della psicoterapia è sviluppare una relazione integrata tra paziente, famiglia e medico in modo che il paziente possa imparare a comprendere e gestire la propria malattia, assumere i farmaci come prescritto e affrontare lo stress in modo più efficace. Sebbene un approccio comune sia quello di combinare la psicoterapia individuale con i farmaci, esistono poche linee guida pratiche per questo. La psicoterapia più efficace è quella che inizia affrontando i bisogni sociali di base del paziente, fornisce supporto e istruzione sulla natura della malattia, promuove il funzionamento adattivo e si basa sull'empatia e su una corretta comprensione dinamica della schizofrenia. Molti pazienti necessitano di un supporto psicologico empatico per adattarsi al fatto che la malattia è spesso un disturbo permanente che può limitare significativamente il funzionamento.

Per i pazienti che vivono in famiglia, gli interventi psicoeducativi familiari possono ridurre i tassi di ricadute. Gruppi di supporto e di advocacy come la National Alliance on the Mentally Ill sono spesso utili alle famiglie.

Maggiori informazioni sul trattamento

Previsione

Durante i primi 5 anni dall'esordio della malattia, il funzionamento può essere compromesso, le competenze sociali e professionali possono diminuire e la negligenza nella cura di sé può aumentare progressivamente. I sintomi negativi possono aumentare di gravità e il funzionamento cognitivo può deteriorarsi. Successivamente, i deficit raggiungono un plateau. Esistono alcune evidenze che la gravità della malattia possa diminuire con l'età, soprattutto nelle donne. Disturbi ipercinetici possono svilupparsi in pazienti con gravi sintomi negativi e disfunzione cognitiva, anche in assenza di trattamento con antipsicotici.

La prognosi varia a seconda della forma di schizofrenia. I pazienti con schizofrenia paranoide presentano una minore disabilità e rispondono meglio al trattamento. I pazienti con il sottotipo deficitario presentano solitamente una maggiore disabilità, una prognosi peggiore e sono più resistenti alla terapia.

La schizofrenia può essere associata ad altri disturbi mentali. [ 96 ] Se è associata a sintomi ossessivo-compulsivi, la prognosi è particolarmente sfavorevole; se con sintomi di disturbo borderline di personalità, la prognosi è migliore. Circa l'80% delle persone con schizofrenia sperimenta uno o più episodi di depressione maggiore ad un certo punto della loro vita.

Durante il primo anno dopo la diagnosi, la prognosi è strettamente correlata alla rigorosa aderenza alla terapia psicotropa prescritta. Complessivamente, 1/3 dei pazienti ottiene un miglioramento significativo e duraturo; 1/3 mostra un certo miglioramento ma presenta riacutizzazioni periodiche e compromissione residua; 1/3 presenta sintomi gravi e persistenti. Solo il 15% di tutti i pazienti torna completamente al livello di funzionamento pre-malattia. I fattori associati a una buona prognosi includono un buon funzionamento pre-malattia (ad esempio, buon rendimento scolastico, successo lavorativo), esordio tardivo e/o improvviso della malattia, anamnesi familiare di disturbi dell'umore diversi dalla schizofrenia, minimo deterioramento cognitivo, lievi sintomi negativi e forma paranoide o non deficitaria. I fattori associati a una prognosi sfavorevole includono un'età di esordio precoce, un cattivo funzionamento pre-malattia, anamnesi familiare di schizofrenia e sottotipo disorganizzato o deficitario con molteplici sintomi negativi. Gli uomini hanno prognosi peggiori rispetto alle donne; le donne rispondono meglio alla terapia antipsicotica.

L'abuso di alcol e droghe rappresenta un problema significativo in circa il 50% delle persone con schizofrenia. Prove aneddotiche suggeriscono che la marijuana e altri allucinogeni possano essere estremamente distruttivi nelle persone con schizofrenia e dovrebbero essere scoraggiati. L'abuso concomitante di sostanze è un forte predittore di prognosi sfavorevole e può portare a mancata aderenza alla terapia farmacologica, ricadute, frequenti ricoveri ospedalieri, riduzione del funzionamento e perdita del supporto sociale, inclusa la mancanza di una casa.