Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

Labirintite (infiammazione dell'orecchio interno)

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

L'otite media (infiammazione dell'orecchio interno) è una malattia infiammatoria dell'orecchio interno che si verifica a seguito della penetrazione di microrganismi patogeni o delle loro tossine e si manifesta con una disfunzione combinata dei recettori periferici degli analizzatori vestibolari e uditivi.

Epidemiologia

Secondo statistiche riassuntive, alla fine degli anni '50, la labirintite otogena rappresentava l'1,4-5,4% del numero totale di otiti medie purulente. Dato che la maggior parte dei casi di labirintite è associata all'infiammazione dell'orecchio medio, la prevenzione consiste nella diagnosi tempestiva e nel trattamento efficace dell'otite media, che colpisce principalmente i bambini. L'otite media gengivale è il risultato del passaggio del processo infiammatorio dal rinofaringe e dalla faringe attraverso il condotto uditivo alla cavità dell'orecchio medio. Pertanto, un'accurata igiene di naso, rinofaringe e faringe rappresenta una misura preventiva per l'otite e le sue complicanze otogene.

Le cause labirintite

La labirintite può essere causata da vari virus, batteri e le loro tossine, nonché da traumi. La fonte dell'infezione è spesso un focolaio infiammatorio nelle cavità dell'orecchio medio o nel cranio, situato in prossimità del labirinto (otite media acuta e cronica, mastoidite, colesteatoma, petrosite). Nell'infiammazione purulenta dell'orecchio medio, l'infezione penetra nel labirinto.

Il ruolo dominante spetta ai batteri: streptococco, stafilococco, Mycobacterium tuberculosis. Gli agenti eziologici della labirintite meningogena sono meningococco, pneumococco, Mycobacterium tuberculosis, treponema pallido, virus dell'influenza e della parotite.

Patogenesi

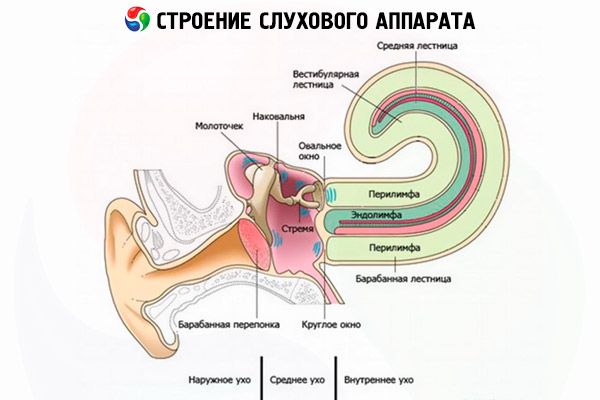

Diversi fattori sono importanti per lo sviluppo della labirintite: la reattività generale e locale dell'organismo, la natura e il grado di virulenza del patogeno, le caratteristiche della manifestazione del processo infiammatorio nell'orecchio medio e nella cavità cranica, le vie di penetrazione dell'infezione nell'orecchio interno. Si distinguono i seguenti tipi di penetrazione dell'infezione nell'orecchio interno: timpanogena (dalla cavità dell'orecchio medio attraverso le finestre del labirinto, fistola), meningogena (dallo spazio subaracnoideo del cervello), ematogena (attraverso i vasi e le vie linfatiche in pazienti con malattie infettive generali a eziologia virale).

Il passaggio del processo infiammatorio dall'orecchio medio è possibile in qualsiasi parte della parete del labirinto, ma solitamente avviene attraverso le formazioni membranose delle finestre del labirinto e del canale semicircolare laterale. Nell'infiammazione purulenta acuta dell'orecchio medio e nella mesotimpanite purulenta cronica, il processo infiammatorio si diffonde attraverso le finestre senza violarne l'integrità o perforandole, il che porta allo sviluppo di una labirintite sierosa o purulenta diffusa acuta. Nell'epitimpanite purulenta cronica, la diffusione dell'infiammazione avviene attraverso la distruzione della parete ossea del labirinto da parte del processo patologico, spesso in combinazione con una perforazione delle formazioni membranose delle finestre; l'infezione può passare lungo le "vie riformate" (vasi, sigilli).

Nella patogenesi della labirintite traumatica, sono importanti: la violazione dell'integrità del labirinto osseo e membranoso, il grado di edema, l'emorragia nello spazio peri- ed endolinfatico. Se, oltre alla labirintite, si verifica una violazione della circolazione sanguigna in uno dei rami terminali dell'arteria uditiva interna (compressione, stasi ematica), si sviluppa una labirintite necrotica. La compressione di arterie di piccolo diametro come l'arteria uditiva interna è facilitata dall'edema endolinfatico, che si manifesta particolarmente spesso nell'infiammazione sierosa. Una labirintite limitata si osserva solo nell'epitimpanite purulenta cronica con carie e colesteatoma. Nell'epitimpanite purulenta cronica, la distruzione della parete del labirinto osseo avviene sotto l'influenza del processo infiammatorio o del colesteatoma, che, per pressione, contribuisce alla formazione di una fistola labirintica.

Nella maggior parte dei casi, la fistola è localizzata nell'area del canale semicircolare laterale, ma può formarsi anche nella zona della base della staffa, del promontorio e di altri canali semicircolari. Durante la fase di esacerbazione dell'infiammazione, si forma un essudato nell'orecchio medio, che trasforma la labirintite limitata in diffusa. Nella sifilide, è possibile qualsiasi via di transizione di uno specifico processo infiammatorio al labirinto, inclusa quella ematogena.

Dalla cavità cranica, dal lato delle meningi, l'infezione penetra nell'orecchio interno attraverso l'acquedotto cocleare e il condotto uditivo interno.

Nella patogenesi della labirintite che si sviluppa a seguito di un trauma, sono importanti: la rottura dell'integrità del labirinto membranoso e osseo, la commozione cerebrale e l'emorragia negli spazi peri- ed endolinfatici.

Le alterazioni morfologiche dell'orecchio interno sono diverse nella labirintite sierosa, purulenta e necrotica.

La labirintite sierosa è caratterizzata da edema endolinfatico, gonfiore, vacuolizzazione e disintegrazione del neuroepitelio. La labirintite purulenta è caratterizzata da un accumulo di leucociti polimorfonucleati e batteri nello spazio perilinfatico, sullo sfondo di vasi sanguigni dilatati. Successivamente, queste alterazioni si verificano nello spazio endolinfatico, l'edema progredisce e si verifica la necrosi delle pareti membranose e successivamente ossee del labirinto. Con esito favorevole, sono possibili fibrosi e formazione di nuovo tessuto fibroso, che porta alla distruzione di tutti gli elementi repettori e nervosi. La labirintite necrotica è caratterizzata dall'alternanza di aree di infiammazione purulenta e necrosi dei tessuti molli e della capsula labirintica. Il processo infiammatorio può interessare l'intero labirinto o essere limitato a una sua parte. Il processo si conclude con la sclerosi labirintica.

In caso di infezione specifica, la labirintite presenta alcune caratteristiche morfologiche. Pertanto, le alterazioni della labirintite tubercolare si manifestano in due forme: proliferativa ed essudativo-necrotica. Il danno all'orecchio interno nella sifilide si manifesta come meningoneurolabirintite, con ostite dell'osso temporale che coinvolge il labirinto membranoso. Il quadro morfologico è caratterizzato da edema, crescente distrofia del labirinto membranoso, aree di proliferazione di tessuto fibroso e riassorbimento osseo.

[ 5 ]

[ 5 ]

Sintomi labirintite

Nei casi tipici, la labirintite acuta si manifesta con un attacco labirintico di improvvisi e gravi capogiri associati a nausea e vomito, disturbi dell'equilibrio ottico e dinamico, ronzio alle orecchie e perdita dell'udito. Le vertigini sono sistemiche e molto pronunciate; il paziente non riesce a sollevare la testa o a girarla di lato; il minimo movimento aumenta la nausea e provoca vomito, sudorazione profusa e alterazioni del colorito della pelle del viso. Nella labirintite sierosa, i sintomi persistono per 2-3 settimane, attenuandosi gradualmente fino a scomparire. Nella labirintite purulenta, dopo la remissione dell'infiammazione acuta, la malattia può protrarsi.

Talvolta la labirintite si sviluppa come una forma cronica primaria ed è caratterizzata da sintomi periodici, evidenti o meno pronunciati, tipici dei disturbi labirintici, il che rende difficile una diagnosi tempestiva e accurata. Attualmente, in questi casi, è utile condurre uno studio dell'osso temporale utilizzando metodi di neuroimaging ad alta risoluzione.

Sintomi cocleari - rumore e perdita dell'udito fino alla sordità - si osservano sia nella labirintite sierosa diffusa che in quella purulenta. La sordità persistente indica più spesso un'infiammazione purulenta del labirinto.

L'infezione da meningococco colpisce solitamente entrambi i labirinti, con lievi disturbi vestibolari periferici; i disturbi dell'equilibrio sono più comuni. La perdita completa e bilaterale simultanea dell'eccitabilità vestibolare è spesso accompagnata da una netta diminuzione della funzione uditiva.

La labirintite tubercolare è caratterizzata da un decorso cronico latente e da una disfunzione progressiva del labirinto.

Il quadro clinico della labirintite sifilitica è vario. I casi tipici sono caratterizzati da episodi fluttuanti di perdita dell'udito e vertigini. Nella sifilide acquisita, si distinguono tre forme di labirintite:

- Apoplectiforme: improvvisa e irreversibile perdita, combinata o isolata, delle funzioni del labirinto in uno o entrambi gli orecchi. Spesso si verifica un danno simultaneo al nervo facciale (un processo dell'angolo pontino-cerebellare). Si verifica in tutti gli stadi della sifilide, ma più frequentemente nel secondo.

- Forma acuta (nella sifilide) - rumori intermittenti nelle orecchie e vertigini - aumentano bruscamente entro la fine della seconda-terza settimana, con rapida soppressione delle funzioni del labirinto. Si osserva nel secondo e terzo stadio della sifilide.

- Forma cronica: tinnito, perdita graduale dell'udito ed eccitabilità vestibolare impercettibile al paziente, diagnosticabile solo con un esame obiettivo aggiuntivo. Si osserva nella seconda fase della malattia.

Dove ti fa male?

Forme

Si distingue la labirintite.

- In base al fattore eziologico: specifico e non specifico.

- Secondo la patogenesi: timpanogena, meningogena, ematogena e traumatica.

- La labirintite timpanogenica è causata dalla penetrazione dell'agente infettivo nell'orecchio interno dalla cavità dell'orecchio medio attraverso le finestre del labirinto.

- La labirintite meningogena si sviluppa insieme alla meningite a causa della penetrazione di agenti infettivi dallo spazio subaracnoideo attraverso l'acquedotto cocleare o il condotto uditivo interno.

- La labirintite ematogena è causata dalla penetrazione di agenti infettivi nell'orecchio interno attraverso il flusso sanguigno: si verifica più spesso nelle malattie infettive virali.

- La labirintite traumatica è causata da un trauma (ad esempio, una frattura della base del cranio, una ferita da arma da fuoco).

- Per la natura del processo infiammatorio: sieroso, purulento e necrotico.

- La labirintite sierosa è caratterizzata da un aumento della quantità di perilinfa, da un rigonfiamento dell'endostio del labirinto, dalla comparsa di fibrina e di elementi figurati del sangue nell'endo- e perilinfa.

- La labirintite purulenta è causata da agenti patogeni di infezione purulenta ed è caratterizzata dall'infiltrazione leucocitaria della peri- ed endolinfa e dalla formazione di granulazioni.

- La labirintite necrotica è caratterizzata dalla presenza di aree di necrosi dei tessuti molli e del labirinto osseo, solitamente alternate a focolai di infiammazione purulenta.

- Secondo il decorso clinico: acuto e cronico (manifesto e latente).

- La labirintite è una labirintite sierosa o purulenta acuta, che si manifesta con l'improvvisa comparsa di sintomi di disfunzione dell'orecchio interno (vertigini con nausea e vomito, disturbi dell'equilibrio statico e dinamico del corpo, rumori nell'orecchio, perdita dell'udito); nella labirintite sierosa i sintomi scompaiono gradualmente dopo 2-2 settimane, mentre nella labirintite purulenta la malattia può diventare cronica.

- Labirintite cronica, caratterizzata dallo sviluppo graduale di disfunzione dell'orecchio interno (vertigini con nausea e vomito, tinnito, disturbo dell'equilibrio statico e dinamico del corpo, perdita dell'udito), presenza di un sintomo fistoloso, riflessi vestibolo-vegetativi, vestibolo-sensoriali e vestibolosomatici spontanei.

- In base alla prevalenza: limitata e diffusa (generalizzata).

- La labirintite limitata è una lesione di un'area limitata della parete del labirinto osseo; si osserva nell'otite media cronica ed è causata da osteite granulante o da pressione di colesteatoma.

- La labirintite diffusa è una labirintite purulenta o sierosa che si è diffusa a tutte le parti del labirinto osseo e membranoso.

- La labirintite virale si sviluppa più spesso in concomitanza con l'herpes zoster oticus, iniziando con dolore all'orecchio e dietro l'orecchio, eruzioni cutanee vescicolari nel condotto uditivo esterno. La combinazione di disturbi uditivi e vestibolari è spesso accompagnata da paresi del nervo facciale. L'infezione virale si diffonde al nervo vestibolare, al canale semicircolare posteriore e al sacculo.

Diagnostica labirintite

La base per una diagnosi tempestiva della labirintite è un'anamnesi affidabile e accuratamente raccolta.

La labirintite timpanogenica è la più comune. Per diagnosticarla, è necessario eseguire otoscopia, vestibolometria e audiometria, radiografia o TC delle ossa temporali. Se si riscontra un'otite media acuta o cronica in un paziente, si esamina il sintomo fistoloso.

Il segno patognomonico della labirintite limitata con fistola, ma sullo sfondo della funzionalità conservata del neuroepitelio dell'orecchio interno, è il sintomo fistoloso, cioè la comparsa di vertigini e nistagmo verso l'orecchio malato quando l'aria viene compressa nel condotto uditivo esterno.

I segni diagnostici essenziali della labirintite sono le reazioni vestibolari spontanee che si verificano a seconda della tipologia periferica. La corretta valutazione del nistagmo spontaneo, in combinazione con un riflesso vestibolospinale armonioso, è di fondamentale importanza diagnostica. La direzione e l'intensità del nistagmo variano a seconda della gravità del processo infiammatorio e dello stadio della malattia.

Nelle fasi iniziali della labirintite, sia sierosa che purulenta, il nistagmo spontaneo è diretto verso il labirinto interessato e presenta gradi di espressione I, II e III. Questo nistagmo si associa a una deviazione delle braccia e del corpo verso la componente lenta e si osserva per diverse ore, a volte giorni, cambiando gradualmente direzione in senso opposto (verso il labirinto sano). La comparsa di nistagmo spontaneo in direzione opposta è il risultato dello sviluppo di meccanismi compensatori nelle sezioni centrali dell'analizzatore vestibolare, volti a bilanciare lo stato funzionale dei due labirinti. Questo tipo di nistagmo è raramente osservato e rilevato, poiché persiste per un breve periodo.

Spesso, il nistagmo spontaneo, assente durante la valutazione visiva, viene registrato mediante elettronistagmografia. Dopo 2-3 settimane, il nistagmo spontaneo scompare. Le reazioni vestibolari sperimentali durante questo periodo di labirintite sono controindicate e inappropriate, in quanto possono causare un aumento delle vertigini e non aiutano a formulare una diagnosi. Tuttavia, successivi test vestibolari sperimentali consentono di identificare l'asimmetria del nistagmo lungo il labirinto, la fase di soppressione, e di valutare lo sviluppo di reazioni compensatorie vestibolari centrali. Inizialmente, una diminuzione dell'eccitabilità vestibolare sul lato del labirinto interessato è accompagnata da iperreflessia sul lato del labirinto sano e, nella fase di recidiva della malattia, la vestibolometria rivela un'iporeflessia simmetrica e l'assenza di nistagmo spontaneo. Oltre al nistagmo spontaneo, vengono rilevati anche altri sintomi labirintici: disturbi dell'andatura e deviazione della testa e del corpo verso il lato sano. È importante sapere che la rotazione della testa lateralmente in un paziente con labirintite è accompagnata da un cambiamento nella direzione del nistagmo spontaneo, che porta a un cambiamento nella direzione della deviazione del tronco del paziente. Nelle patologie cerebrali, il paziente devia sempre verso la lesione.

Esaminando l'udito nei pazienti affetti da labirintite, si nota una perdita dell'udito di tipo misto, nella maggior parte dei casi con predominanza della perdita dell'udito neurosensoriale.

Nella sifilide congenita, il decorso e i sintomi dipendono dalla gravità dell'infezione e da specifiche alterazioni dell'organismo. La malattia inizia nell'infanzia e si manifesta con sintomi di disfunzione dell'orecchio interno. Nella sifilide congenita tardiva, si riscontra spesso un sintomo fistoloso atipico in presenza di timpano intatto e assenza di fistola nel canale semicircolare laterale. A differenza del tipico sintomo fistoloso, il nistagmo con compressione del canale uditivo esterno è diretto verso l'orecchio sano e, con decompressione, verso l'orecchio irritato.

La particolarità del decorso della labirintite traumatica è la natura e la gravità della lesione stessa.

Screening

Non eseguito.

[ 8 ]

[ 8 ]

Indicazioni per la consultazione con altri specialisti

A seconda dell'eziologia della malattia, in alcuni casi è necessaria una consulenza con un neurologo, un neurochirurgo o un dermatovenerologo.

Cosa c'è da esaminare?

Diagnosi differenziale

Nella labirintite timpanogenica e traumatica, l'infezione purulenta può penetrare nella cavità cranica, causando complicazioni intracraniche: meningite e ascesso. La diagnosi delle complicazioni intracraniche può essere difficile. Tipici sono il peggioramento delle condizioni generali, febbre, cefalea, aumento delle vertigini e sintomi cerebellari. Per identificare le complicazioni, sono necessarie una TC cerebrale e un consulto con un neurologo e un neurooculista.

Per riconoscere la labirintite è quindi necessario:

- accertare la presenza di una patologia dell'orecchio interno (anamnesi);

- per garantire che la malattia sia di natura infettiva;

- chiarire il fattore etnologico;

- determinare la prevalenza del processo nel labirinto.

La diagnosi non è difficile in presenza di caratteristici disturbi vetibolo-uditivi causati dall'infezione. Vengono presi in considerazione i dati anamnestici, i risultati dell'otoscopia, i test uditivi e vestibolometrici e la positività al test per la fistola. Attualmente, di notevole importanza non è la radiografia delle ossa temporali, come in passato, ma la TC e la RM dell'encefalo e dell'orecchio interno. La RM e la TC ad alta risoluzione con visualizzazione delle strutture dell'orecchio interno sono diventate i metodi diagnostici più importanti per l'esame delle patologie dell'orecchio interno, tra cui la labirintite di origine infiammatoria.

L'audiometria e la vestibolometria aiutano a identificare la natura periferica dei disturbi uditivi e vestibolari. È caratteristico che in caso di patologia non purulenta dell'orecchio interno, la sordità sia rara (infarto dell'orecchio interno). Una valutazione completa dei risultati di tutti i metodi di esame del paziente contribuisce al successo diagnostico della labirintite. La diagnosi differenziale dovrebbe essere effettuata anche con la pachimeningite otogena limitata (aracnoidite) della fossa cranica posteriore e dell'angolo pontocerebellare, e con la trombosi acuta dell'arteria uditiva. L'aracnoidite otogena è caratterizzata da sintomi otoneurologici che rivelano una lesione combinata della radice dei nervi cranici VIII, V e VII. La trombosi acuta dell'arteria uditiva interna è caratterizzata da sintomi acuti di perdita di funzione dei recettori uditivi e vestibolari sullo sfondo di una patologia vascolare (ipertensione arteriosa, aterosclerosi).

Chi contattare?

Trattamento labirintite

Il trattamento viene effettuato in ospedale, tenendo conto dell'eziologia e della patogenesi della malattia,

Trattamento farmacologico della labirintite

Il trattamento conservativo prevede l'uso di antibiotici, tenendo conto della sensibilità al patogeno e della sua penetrazione attraverso la barriera ematolabirintica. Ai pazienti con labirintite vengono prescritti farmaci ad azione antinfiammatoria e iposensibilizzante, che normalizzano i processi metabolici nell'orecchio interno e nel cervello. Durante un attacco labirintico, vengono prescritti vestibololitici, farmaci che migliorano l'afflusso di sangue all'orecchio interno.

Trattamento chirurgico della labirintite

Il trattamento chirurgico della labirintite otogena prevede la rimozione obbligatoria del focolaio purulento dalle cavità dell'orecchio medio e un'attenta revisione della parete del promontorio. La chirurgia otologica sanitaria viene eseguita per qualsiasi forma di labirintite. Gli interventi chirurgici sul labirinto sono indicati per la labirintite purulenta e il sequestro del labirinto. La labirintotomia si limita al drenaggio del focolaio purulento nell'orecchio interno, aprendolo e rimuovendo il contenuto patologico. La mastoidectomia per la labirintite acuta non complicata viene eseguita solo nei casi in cui il processo mastoideo sia coinvolto nel processo. Le complicanze intracraniche labirintogenomiche richiedono una labirintectomia: l'intero labirinto viene rimosso, la dura madre della fossa cranica posteriore viene esposta e si crea un buon drenaggio della cavità cranica.

Prevenzione

Igienizzazione dei focolai infettivi nella cavità dell'orecchio medio.

Previsione

I periodi approssimativi di incapacità lavorativa variano da 3 settimane a 3 mesi. I periodi sono determinati dal lento ripristino della funzione vestibolare.