Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

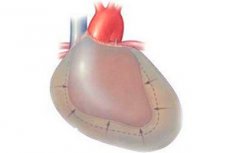

Emopericardio del cuore

Ultima recensione: 12.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Uno degli effetti avversi dell'infarto miocardico acuto è l'emopericardio, una condizione pericolosa e comune che richiede un intervento medico urgente. Il termine "tamponamento cardiaco" viene spesso utilizzato per indicare questa complicanza: l'emopericardio è caratterizzato dall'accumulo di sangue nella cavità pericardica, la cosiddetta borsa pericardica, costituita da tessuto connettivo.

Il sangue accumulato nel pericardio esercita un effetto compressivo, rendendo difficile per i ventricoli svolgere la loro funzione. Di conseguenza, si sviluppa un'insufficienza cardiaca acuta, con conseguente shock e morte.

Epidemiologia

Secondo le statistiche, l'emopericardio si verifica in due pazienti su 10 mila che presentano i fattori di rischio sopra menzionati.

Dopo la biopsia endomiocardica del ventricolo destro, il danno al muscolo cardiaco si verifica nello 0,3-5% dei pazienti, con sviluppo di emopericardio in meno del 50% dei casi. L'incidenza di danno durante la biopsia endomiocardica del ventricolo sinistro è stimata tra lo 0,1 e il 3%. La mortalità dopo questa procedura non supera lo 0,05%.

Dopo la dissezione del tratto aortico ascendente, l'emopericardio viene riscontrato nel 17-45% dei casi.

Le cause emopericardio

L'accumulo di sangue nell'emopericardio non si osserva solo a seguito di un infarto. Si distinguono cause traumatiche e non traumatiche dello sviluppo della patologia. Questo ci permette di suddividere lo stato dell'emopericardio in diverse tipologie:

- emopericardio traumatico – è una conseguenza di un danno fisico diretto alle strutture del cuore;

- emopericardio non traumatico: si verifica a seguito di altre cause indirette.

L'emopericardio traumatico può verificarsi:

- dopo un grave trauma toracico, ferite al torace o al cuore;

- dopo qualsiasi manipolazione intracardiaca ( biopsia puntura, iniezioni, inserimento catetere);

- dopo un intervento chirurgico al cuore (impianto di bypass, ablazione transcatetere, mediastinotomia, suture mal posizionate, ecc.);

- dopo aver eseguito la puntura sternale.

L'emopericardio di tipo non traumatico si verifica:

- dopo danno al ventricolo sinistro dovuto a infarto miocardico acuto;

- in caso di rottura delle pareti vascolari pericardiche e coronariche;

- in caso di rottura di un aneurisma del cuore o dell'aorta;

- a seguito della rottura del tessuto cardiaco sullo sfondo di un ascesso, echinococcosi miocardica, infiammazione gommosa del miocardio;

- per i tumori cardiaci;

- in caso di aumento del sanguinamento dovuto a diatesi emorragica o emofilia;

- dopo infiammazione tubercolare, purulenta o idiopatica del pericardio;

- durante l'emodialisi in caso di funzionalità renale insufficiente;

- per malattie autoimmuni con danni al tessuto connettivo.

Fattori di rischio

Chiunque può subire lesioni al torace in diverse circostanze. La lesione può essere causata da una ferita diretta (sia da coltello che da arma da fuoco), da una contusione dovuta a una caduta dall'alto o da compressione toracica. Le emergenze che possono portare allo sviluppo di emopericardio includono:

- disastri naturali terremoti, alluvioni, valanghe, frane;

- incidenti stradali.

Anche le persone affette da particolari problemi cardiaci e del sistema nervoso sono a rischio. L'emopericardio è spesso causato dalla rottura delle pareti vascolari, dall'infarto miocardico acuto e dalla miocardite.

Altri fattori di rischio includono anche:

- età superiore ai 50 anni;

- disturbi della coagulazione del sangue;

- malattie vascolari, angiosarcoma, tumori al polmone e al seno;

- radioterapia a lungo termine;

- uso a lungo termine di farmaci quali Minoxidil, Isoniazide, Idralazina.

Patogenesi

La cavità pericardica, o borsa pericardica, è formata dalle membrane pericardiche parietale e viscerale. Tra queste membrane rimane una cavità costituita da sezioni separate (chiamate anche seni):

- seno antero-inferiore;

- seno trasverso;

- seno obliquo.

Se si sviluppa una condizione di emopericardio, il sangue inizia ad accumularsi all'interno della sezione antero-inferiore, situata al centro della regione pericardica diaframmatica e sternocostale.

Sintomi emopericardio

I sintomi clinici dell'emopericardio possono variare o non manifestarsi affatto: dipende dalla quantità di sangue presente nella cavità pericardica. Se il volume ematico è insignificante, i sintomi possono essere assenti.

L'emopericardio diventa evidente se la quantità di sangue che entra nella cavità pericardica è superiore a 150 ml. Con un volume così elevato, il cuore subisce un aumento della pressione, la circolazione sanguigna al suo interno viene interrotta e la gittata cardiaca diminuisce. Inoltre, i vasi arteriosi che irrorano il miocardio possono essere compressi.

I primi segni di sviluppo dell'emopericardio sono convenzionalmente suddivisi in due categorie: soggettivi e oggettivi. I segni soggettivi includono:

- difficoltà respiratorie;

- una sensazione di ansia e paura;

- nausea, debolezza generale;

- aumento della sudorazione.

I segnali oggettivi sono:

- tachicardia;

- ipotensione;

- indebolimento del polso;

- pelle bluastra;

- disturbo della coscienza.

Spesso, ascoltando, è difficile determinare il battito cardiaco.

Inoltre, il paziente può lamentare dolore dietro lo sterno e una sensazione di pressione interna al torace. Si osserva visivamente un rigonfiamento delle vene giugulari.

Se un volume elevato di sangue (più di 0,5 l) si accumula nella cavità pericardica, è possibile l'arresto cardiaco e la morte. Per prevenire ciò, è necessario fornire al paziente assistenza qualificata con urgenza.

L'emopericardio nell'infarto miocardico acuto si verifica sullo sfondo di un danno alla parete del ventricolo sinistro, nella forma transmurale di infarto. In caso di rottura del cuore o dell'aorta, si verificano entro pochi secondi disturbi emodinamici critici, che portano alla morte clinica improvvisa.

L'emopericardio iatrogeno si osserva spesso dopo la valvuloplastica mitralica percutanea o la puntura transettale.

Quando i ventricoli sono danneggiati, i sintomi si sviluppano rapidamente, mentre quando sono danneggiati gli atri, i segni clinici potrebbero non comparire prima di circa 5 ore.

Complicazioni e conseguenze

Con un volume significativo di sangue versato nel sacco pericardico, possono verificarsi disturbi circolatori terminali e morte clinica improvvisa. In questo caso, le misure di rianimazione risultano spesso inefficaci, poiché la quantità di sangue all'interno del pericardio può essere di 400-500 ml.

Nei casi in cui la rottura del cuore o del vaso aortico si verifica in ospedale, è possibile stabilire un esito fatale e la sua causa con un alto grado di probabilità: l'elettrocardiografia registra un ritmo sinusale per un certo periodo di tempo. In alcune situazioni, con danni stratificati all'aneurisma, possono trascorrere un paio d'ore o diversi giorni dal momento dei primi sintomi fino al decesso del paziente.

La penetrazione miocardica è possibile in presenza di un pacemaker artificiale situato nel ventricolo destro. Uno dei primi sintomi è la comparsa di un blocco di branca destra.

Diagnostica emopericardio

Oltre all'esame del paziente, all'ascolto auscultatorio delle caratteristiche dell'attività cardiaca e alla percussione dei margini cardiaci, per diagnosticare l'emopericardio si utilizzano altri tipi di ricerca.

Gli esami del sangue vengono eseguiti per valutare la funzione della coagulazione e per determinare la presenza di un processo infiammatorio.

L'analisi delle urine è necessaria per valutare la funzionalità renale.

La diagnostica strumentale di solito consiste nelle seguenti procedure:

- Elettrocardiografia: in genere mostra un andamento compatibile con un versamento pericardico o onde T alte e appuntite nelle derivazioni toraciche.

- La diagnosi radiografica indica:

- per aumentare il volume dell'organo;

- su archi cardiaci levigati;

- ad una ridotta ampiezza della pulsazione, o alla sua assenza.

La radiografia deve essere eseguita in modo dinamico: questo permetterà di determinare la velocità di accumulo del sangue nel sacco pericardico.

- Il metodo ecocardiografico dimostra le seguenti alterazioni patologiche:

- con un piccolo emopericardio, un ecolume relativamente libero è visualizzato nello spazio tra la porzione posteriore del pericardio e la porzione posteriore dell'epicardio ventricolare sinistro;

- in caso di emopericardio significativo, questo lume è localizzato tra la porzione anteriore del pericardio ventricolare destro e la porzione parietale del pericardio sotto la parete toracica anteriore;

- Nell'emopericardio grave, il cuore oscilla spesso nella cavità pericardica: talvolta tale oscillazione può portare a un disturbo della funzionalità elettrica dell'organo.

- L'angiocardiografia prevede l'introduzione di contrasto nella cavità dell'atrio destro. Ciò consente di esaminare il distacco della parete laterale dal bordo della silhouette cardiaca.

Diagnosi differenziale

La diagnosi differenziale dell'emopericardio viene effettuata con condizioni patologiche quali la pericardite essudativa, l'idropericardio e con altre emopericarditi di eziologia non infiammatoria.

Chi contattare?

Trattamento emopericardio

In caso di piccolo accumulo di sangue nella borsa pericardica, al paziente vengono prescritti farmaci, il riposo a letto obbligatorio, il riposo e una dieta completa ed equilibrata. Inizialmente, viene applicato un impacco freddo sulla zona toracica.

In caso di emopericardio, se necessario, il medico prescrive una terapia emostatica e farmaci per supportare la funzionalità dell'apparato cardiovascolare.

Ad alcuni pazienti possono essere prescritti farmaci antinfiammatori e antibatterici (se viene diagnosticata una componente infettiva della patologia).

Durante l'intero ciclo di trattamento, è necessario monitorare i parametri emodinamici. Se le condizioni del paziente vengono valutate stabili, le successive strategie terapeutiche dovranno essere mirate a eliminare la causa dell'emopericardio.

Se il sangue continua ad accumularsi nel sacco pericardico, il medico decide di interrompere la terapia farmacologica e di iniziare un intervento chirurgico.

Medicinali che possono essere utilizzati per l'emopericardio

Per alleviare il dolore, al paziente vengono somministrati 1 ml di morfina all'1%, 2 ml di promedolo al 2%, 2 ml di pantopon al 2% tramite iniezione sottocutanea o endovenosa.

Viene somministrata per via endovenosa una miscela anestetica e vengono inalati protossido di azoto e ossigeno.

In nessun caso, in caso di emopericardio, si devono somministrare farmaci che possono abbassare la pressione sanguigna (ad esempio la clorpromazina) o medicinali a base di eparina che aumentano il sanguinamento.

Dopo aver eseguito una puntura pericardica, se necessario, viene somministrato un antibiotico attraverso l'ago, ad esempio 300.000 UI di penicillina.

Dopo la puntura, il medico prescrive una terapia antinfiammatoria a base di corticosteroidi e farmaci antinfiammatori non steroidei. La somministrazione intrapericardica di corticosteroidi è considerata più efficace e aiuta a evitare gli effetti collaterali che possono verificarsi con l'uso sistemico di questi farmaci.

Riducendo gradualmente il dosaggio del prednisolone, si somministra il prima possibile ibuprofene o colchicina, in dosaggi individuali.

La dose raccomandata di colchicina può essere di 2 mg al giorno per 1-2 giorni, poi 1 mg al giorno.

La dose raccomandata di prednisolone è di 1-1,5 mg/kg per 4 settimane. Il trattamento con corticosteroidi viene interrotto gradualmente, riducendone gradualmente il dosaggio.

La selezione dei farmaci emostatici e il loro dosaggio vengono effettuati rigorosamente su base individuale, a seconda della causa e delle caratteristiche del decorso dell'emopericardio.

Vitamine

Di quali vitamine ha bisogno il cuore dopo l'emopericardio? Come alleviare la funzionalità cardiaca?

- La vitamina E è un potente antiossidante che rafforza le pareti vascolari.

- Vitamine del gruppo B: normalizzano i processi metabolici e i livelli di colesterolo.

- Acidi Omega-3 – prevengono lo sviluppo dell’aterosclerosi, migliorano l’elasticità dei vasi sanguigni.

- Coenzima Q 10 – migliora il metabolismo cellulare e la respirazione, ottimizza la contrattilità miocardica, accelera il metabolismo energetico.

Dopo l'emopericardio, è necessario prestare particolare attenzione all'alimentazione. Deve essere completa e allo stesso tempo ipocalorica, poiché liberarsi dei chili di troppo ridurrà il carico sul cuore. È utile arricchire la dieta con alimenti come pesce, fagioli, olio d'oliva, verdura e frutta.

Trattamento fisioterapico

Fisioterapia e massaggi sono le principali procedure per il recupero dei pazienti dopo un emopericardio. Un'attività fisica moderata e opportunamente selezionata rafforzerà il miocardio e i vasi coronarici, prevenendo inoltre il rischio di recidive.

Inizialmente, è consentito camminare lentamente lungo il corridoio per un quarto d'ora. Contemporaneamente, il medico deve misurare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

A poco a poco, la camminata viene integrata con la salita e la discesa delle scale, oltre a semplici movimenti ginnici e massaggi. In caso di dolore al petto, mancanza di respiro e instabilità pressoria, gli esercizi vengono ridotti di intensità.

Dopo la dimissione del paziente dall'ospedale, gli esercizi continuano, aumentando gradualmente il carico. È importante comprendere che il miocardio necessita di un allenamento regolare. L'eccezione è la presenza di un aneurisma. In questo caso, i carichi sono controindicati.

Rimedi popolari

La medicina tradizionale spesso aiuta anche nei casi più gravi. Tuttavia, in caso di emopericardio, le ricette tradizionali possono essere utilizzate solo nella fase di guarigione e solo dopo aver consultato un medico: la medicina tradizionale non sostituisce la puntura.

Per rigenerare i tessuti danneggiati dopo uno stato di emopericardio e per migliorare la funzionalità cardiaca, i guaritori tradizionali propongono le seguenti ricette popolari:

- Si prepara una pappa medicinale con parti uguali di gherigli di noce macinati e miele. Per prevenire complicazioni, è necessario consumarne 50-70 g al giorno.

- Mescolare 100 ml di succo di aloe vera e 200 ml di miele di tiglio, aggiungere 200 ml di vino di Cahors di qualità. Assumere 1 cucchiaino del rimedio ottenuto prima di ogni pasto.

- Il limone viene sbucciato e tritato insieme alla scorza. La massa risultante viene poi mescolata con semi di albicocca tritati, pelargonio macinato e miele (0,5 l). Il rimedio viene consumato fino a 4 volte al giorno, 1 cucchiaio prima dei pasti.

- Si mescolano due parti di semi di anice con una parte di radice di valeriana macinata, una parte di foglie di achillea e melissa schiacciate. Si versa un cucchiaio del composto in 200 ml di acqua bollente e si lascia in infusione per mezz'ora. Il rimedio risultante si beve due o tre volte.

[ 41 ], [ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ], [ 48 ]

[ 41 ], [ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ], [ 48 ]

Trattamento a base di erbe

Nell'emopericardio, è molto importante supportare adeguatamente la funzione cardiaca e rafforzare la resistenza dell'organismo. Le piante medicinali saranno un ottimo strumento a questo scopo.

- Il succo ricavato dalle foglie spesse di farfara dovrebbe essere bevuto almeno quattro volte al giorno, 1-2 cucchiai. I guaritori sostengono che anche un solo ciclo di trattamento all'anno sia sufficiente per rafforzare l'organismo. In media, un ciclo di questo tipo può durare 1-2 settimane.

- Per prevenire complicazioni cardiache, preparate una miscela equilibrata di piante come farfara, fiori di tiglio, corteccia di salice, lampone e anice. Un cucchiaio della miscela secca viene messo in infusione in 400 ml di acqua bollente, lasciato in infusione in un thermos per circa mezz'ora, quindi filtrato e bevuto al posto del tè, in qualsiasi momento della giornata.

- Mescolare equiseto, fiori di sambuco nero e radice di altea in quantità uguali. Lasciare in infusione per tutta la notte in un thermos, in ragione di 2 cucchiai di miscela per 500 ml di acqua bollente. Assumere 100 ml di infuso 2-3 volte al giorno.

- Preparare una miscela composta da una parte di fiori di camomilla, tre parti di fiori di biancospino, erba cardiaca e elicriso. Versare 1 cucchiaio della miscela in 400 ml di acqua bollente e lasciare in infusione per otto ore. Assumere 100 ml 3-4 volte al giorno lontano dai pasti.

Omeopatia

I medici omeopati raccomandano l'uso di trattamenti omeopatici per quasi tutte le patologie che non richiedono un intervento chirurgico d'urgenza. L'emopericardio è una condizione grave e pericolosa in cui è assolutamente impossibile affidarsi esclusivamente all'omeopatia: sono necessari interventi urgenti e cure mediche d'urgenza.

Nella fase di recupero dopo l'emopericardio, in concomitanza con la terapia farmacologica, è consentita l'assunzione di singoli preparati omeopatici, a discrezione del medico. Ad esempio, è possibile utilizzare i seguenti rimedi omeopatici:

- Indicazioni: indicato per il ripristino dei tessuti molli, una compressa tre volte al giorno.

- Traumeel: assumere una compressa tre volte al giorno, per un lungo periodo di tempo (a discrezione del medico).

- Nux vomica-homaccord: assumere 30 gocce al giorno in 100 ml di acqua, 15-20 minuti prima dei pasti.

- Berberis gommacord: assumere 10 gocce tre volte al giorno, 15-20 minuti prima dei pasti, con acqua.

- Belladonna gommacord: assumere 10 gocce 3 volte al giorno, 15 minuti prima dei pasti.

In rari casi i medicinali omeopatici possono causare reazioni allergiche: ciò deve essere tenuto in considerazione se il medicinale viene assunto per la prima volta.

Trattamento chirurgico

In caso di danni al cuore o alle pareti vascolari, viene eseguito un intervento chirurgico d'urgenza per eliminare la causa sottostante della fuoriuscita di sangue nel pericardio. Si tratta di una toracotomia con sutura dei tessuti danneggiati.

Il tipo e la natura dell'intervento chirurgico per l'emopericardio vengono determinati dal medico, in base alla complessità del danno.

In caso di rapido sviluppo dell'emopericardio, è necessario eliminare urgentemente la pressione eccessiva sul cuore e rimuovere il sangue fuoriuscito. A tal fine, si procede come segue:

- puntura pericardica ( operazione di pericardiocentesi ), quando un ago di aspirazione viene inserito nel pericardio e il sangue fuoriuscito viene aspirato;

- drenaggio chirurgico del sacco pericardico (viene eseguita una puntura e viene installato un catetere di drenaggio nella zona di massimo accumulo di sangue);

- pericardiotomia percutanea con palloncino (un palloncino speciale viene inserito nel sacco pericardico, creando una finestra per la rimozione del sangue).

Gli interventi chirurgici mininvasivi vengono eseguiti sotto monitoraggio ECG ed ecocardiografico, con monitoraggio obbligatorio di base della funzione emodinamica.

In caso di significativa perdita di sangue, al paziente possono essere prescritti ossigenoterapia, sostituti del plasma e altre soluzioni per ripristinare l'equilibrio omeostatico.

Dopo aver arrestato il flusso di sangue nel pericardio, si procede con la terapia della causa sottostante l'emopericardio.

Prevenzione

La prevenzione dell'emopericardio consiste nell'avvertire ed evitare situazioni che possono causare lo sviluppo dell'emopericardio:

- prevenire lesioni alla zona del torace;

- prevenzione delle malattie cardiovascolari, delle malattie del sangue;

- prevenzione e trattamento tempestivo delle malattie infettive.

È necessario sottoporsi a controlli medici regolari, anche dal cardiologo, e contattare tempestivamente un medico al minimo segno di peggioramento della salute.

Previsione

La prognosi dell'emopericardio dipende principalmente dalla quantità di sangue presente nella cavità pericardica, nonché dalla rapidità con cui si verifica il tamponamento e dalla tempestività con cui è stata prestata l'assistenza medica.

Nella forma cronica della malattia è importante curare adeguatamente la causa sottostante dell'emopericardio: questo impedirà l'ulteriore rilascio di sangue nella borsa pericardica.

L'emopericardio acuto ha la prognosi più negativa: se nella cavità si accumulano 400 ml o più di sangue, il paziente muore.

Un intervento chirurgico tempestivo aumenta la probabilità di un esito favorevole. Le statistiche lo confermano: se la puntura viene eseguita in tempo, le probabilità di sopravvivenza del paziente aumentano del 95-100%. Pertanto, è fondamentale non esitare al minimo sospetto di emopericardio.