Esperto medico dell'articolo

Nuove pubblicazioni

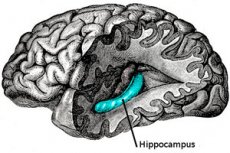

Ippocampo

Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.

Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.

Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Se l'antica mitologia greca chiamava l'ippocampo il signore dei pesci, rappresentandolo sotto forma di un mostro marino: un cavallo con la coda di pesce, allora l'ippocampo del cervello, che è la sua struttura più importante, ha ricevuto questo nome per la somiglianza della sua forma sul piano assiale con un insolito pesce aghiforme del genere Hippocampus: un cavalluccio marino.

A proposito, il secondo nome della struttura interna curva del lobo temporale del cervello, datole dagli anatomisti a metà del XVIII secolo, ovvero il corno di Ammone (Cornu Ammonis), è associato al dio egizio Amon (nella forma greca Ammon), che veniva raffigurato con le corna di ariete.

La struttura dell'ippocampo e le sue strutture

L'ippocampo è una struttura complessa situata in profondità nel lobo temporale del cervello, tra il suo lato mediale e il corno inferiore del ventricolo laterale, formandone una delle pareti.

Le strutture allungate e interconnesse dell'ippocampo (pieghe di materia grigia dell'archicorteccia che sono ripiegate l'una nell'altra) si trovano lungo l'asse longitudinale del cervello, una in ciascuno dei lobi temporali: l'ippocampo destro e l'ippocampo sinistro controlaterale. [ 1 ]

Negli adulti, le dimensioni dell'ippocampo, ovvero la lunghezza dalla parte anteriore a quella posteriore, variano tra 40 e 52 mm.

Le strutture principali sono l'ippocampo stesso (Cornu Ammonis) e il giro dentato (Gyrus dentatus); gli specialisti distinguono anche la corteccia subicolare, che è un'area di materia grigia della corteccia cerebrale che circonda l'ippocampo. [ 2 ]

Il corno di Ammone forma un arco, la cui parte rostrale (anteriore) è ingrandita e definita come la testa dell'ippocampo, che si curva all'indietro e verso il basso, formando sul lato mediale del lobo temporale l'uncino dell'ippocampo o uncus (dal latino uncus, uncino) - (Uncus hippocampi). Anatomicamente, è l'estremità anteriore del giro paraippocampale (Gyrus parahippocampi), che è curvato attorno all'ippocampo stesso e sporge nel pavimento del corno temporale (inferiore) del ventricolo laterale.

Anche nella parte rostrale si trovano degli ispessimenti sotto forma di tre o quattro sporgenze separate delle circonvoluzioni corticali, che vengono chiamate dita dell'ippocampo (Digitationes hippocampi).

La parte centrale della struttura è definita corpo, e la sua parte chiamata alveo è il pavimento del ventricolo laterale (corno temporale) dell'encefalo ed è quasi interamente ricoperta dal plesso corioideo, che è una combinazione di pia madre ed ependima (tessuto che riveste la cavità dei ventricoli). Le fibre della sostanza bianca dell'alveo sono raccolte in fasci ispessiti a forma di frangia o fimbria (Fimbria hippocampi), quindi queste fibre passano nel fornice dell'encefalo.

Al di sotto dell'ippocampo si trova il suo sbocco principale, la parte superiore piatta del giro paraippocampale, chiamata subiculum. Questa struttura è separata da una fessura o solco rudimentale poco profonda dell'ippocampo (Sulcus hippocampalis), che è una continuazione del solco del corpo calloso (Sulcus corporis callosi) e corre tra il giro paraippocampale e quello dentato. [ 3 ]

Il giro dentato dell'ippocampo, detto anche paraippocampo, è un solco concavo a tre strati, separato dalla fibrilla e dal subicolo da altri solchi.

Bisogna anche tenere presente che l'ippocampo e i giri dentati e paraippocampali adiacenti, il subicolo e la corteccia entorinale (parte della corteccia del lobo temporale) formano la formazione ippocampale, sotto forma di una protuberanza nella parte inferiore del corno temporale del ventricolo laterale.

In questa zona – nelle superfici mediali di entrambi gli emisferi cerebrali (Hemispherium cerebralis) – è localizzato un insieme di strutture cerebrali che fanno parte del sistema limbico. Il sistema limbico e l'ippocampo, come una delle sue strutture (insieme all'amigdala, all'ipotalamo, ai gangli della base, al giro cingolato, ecc.), sono collegati non solo anatomicamente, ma anche funzionalmente. [ 4 ]

L'ippocampo è irrorato dai vasi che irrorano i lobi temporali del cervello, ovvero dai rami dell'arteria cerebrale media. Inoltre, il sangue entra nell'ippocampo attraverso i rami dell'arteria cerebrale posteriore e dell'arteria coroidale anteriore. Il deflusso sanguigno avviene attraverso le vene temporali, anteriore e posteriore.

Neuroni e neurotrasmettitori dell'ippocampo

La corteccia eterogenea dell'ippocampo - allocortex - è più sottile della corteccia cerebrale ed è costituita da uno strato molecolare superficiale (strato molecolare), uno strato intermedio (strato piralide) (costituito da cellule piramidali) e uno strato profondo di cellule polimorfiche.

A seconda delle caratteristiche della struttura cellulare, il corno di Ammone è suddiviso in quattro diverse aree o campi (i cosiddetti settori di Sommer): CA1, CA2, CA3 (l'area dell'ippocampo stesso, ricoperta dal giro dentato) e CA4 (nel giro dentato stesso).

Insieme, formano un circuito trisinaptico neurale (o circuito), in cui le funzioni di trasmissione degli impulsi nervosi sono svolte dai neuroni ippocampali, in particolare: neuroni piramidali eccitatori dei campi CA1, CA3 e subiculum, caratteristici delle strutture delle regioni anteriori dell'encefalo. I neuroni piramidali glutammatergici, dotati di dendriti (processi afferenti) e assoni (processi efferenti), sono il principale tipo di cellule nel tessuto nervoso dell'ippocampo.

Inoltre, ci sono neuroni stellati e cellule granulari concentrati nello strato di cellule granulari del giro dentato; interneuroni GABAergici - neuroni intercalari multipolari (di associazione) del campo CA2 e del paraippocampo; neuroni a canestro (inibitori) del campo CA3, così come i neuroni interneuroni OLM intermedi recentemente identificati nella regione CA1. [ 5 ]

I messaggeri chimici che vengono rilasciati dalle vescicole secretorie delle cellule principali dell'ippocampo nella fessura sinaptica per trasmettere gli impulsi nervosi alle cellule bersaglio – neurotrasmettitori o neuromediatori dell'ippocampo (e dell'intero sistema limbico) – si dividono in eccitatori e inibitori. I primi includono glutammato (acido glutammico), noradrenalina (noradrenalina), acetilcolina e dopamina, i secondi – GABA (acido gamma-amminobutirrico) e serotonina. A seconda di quali neurotrasmettitori agiscono sui recettori transmembrana nicotinici (ionotropici) e muscarinici (metabotropici) dei circuiti neurali dell'ippocampo, l'attività dei suoi neuroni viene eccitata o soppressa. [ 6 ]

Funzioni

Di cosa è responsabile l'ippocampo nel cervello e quali funzioni svolge nel sistema nervoso centrale? Questa struttura è collegata all'intera corteccia cerebrale tramite vie afferenti indirette che attraversano la corteccia entorinale e il subicolo ed è coinvolta nell'elaborazione delle informazioni cognitive ed emotive. Ad oggi, la connessione tra ippocampo e memoria è la più nota, e i ricercatori stanno anche scoprendo come siano collegate le emozioni.

I neuroscienziati che studiano le funzioni dell'ippocampo lo hanno suddiviso topograficamente in una parte posteriore o dorsale e una anteriore o ventrale. La parte posteriore dell'ippocampo è responsabile della memoria e delle funzioni cognitive, mentre quella anteriore è responsabile della manifestazione delle emozioni. [ 7 ]

Si ritiene che le informazioni vengano inviate da più fonti attraverso le fibre nervose commissurali (commissure) della corteccia del lobo temporale all'ippocampo, che le codifica e le integra. Dalla memoria a breve termine [ 8 ] si forma la memoria dichiarativa a lungo termine (su eventi e fatti) grazie alla potenzializzazione a lungo termine, ovvero una forma speciale di plasticità neurale, ovvero un aumento dell'attività neuronale e della forza sinaptica. Anche il recupero delle informazioni sul passato (ricordi) è regolato dall'ippocampo. [ 9 ]

Inoltre, le strutture ippocampali partecipano al consolidamento della memoria spaziale e mediano l'orientamento spaziale. Questo processo consiste nella mappatura cognitiva delle informazioni spaziali e, grazie alla sua integrazione nell'ippocampo, si formano rappresentazioni mentali della posizione degli oggetti. A questo scopo, esiste persino un tipo speciale di neuroni piramidali: le cellule di posizione. Presumibilmente, svolgono anche un ruolo importante nella memoria episodica, ovvero nella registrazione di informazioni sull'ambiente in cui si sono verificati determinati eventi. [ 10 ]

Per quanto riguarda le emozioni, la più importante delle strutture cerebrali direttamente collegate ad esse è il sistema limbico e la sua parte integrante – la formazione ippocampale. [ 11 ]

A questo proposito, è necessario spiegare cos'è il circolo ippocampale. Non si tratta di una struttura anatomica del cervello, bensì della cosiddetta catena limbica mediale o circolo emozionale di Papez. Considerando l'ipotalamo come la fonte dell'espressione emotiva umana, il neuroanatomista americano James Wenceslas Papez negli anni '30 avanzò il suo concetto del percorso di formazione e controllo corticale delle emozioni e della memoria. Oltre all'ippocampo, questo circolo comprendeva i corpi mammillari della base dell'ipotalamo, il nucleo anteriore del talamo, il giro cingolato, la corteccia del lobo temporale che circonda l'ippocampo e alcune altre strutture. [ 12 ]

Ulteriori studi hanno chiarito le connessioni funzionali dell'ippocampo. In particolare, l'amigdala (Corpus amygdaloideum), situata nel lobo temporale (davanti all'ippocampo), è stata riconosciuta come il centro emozionale del cervello responsabile della valutazione emotiva degli eventi, della formazione delle emozioni e dell'assunzione di decisioni emotive. Come parte del sistema limbico, l'ippocampo e l'amigdala/amigdala agiscono insieme in situazioni di stress e quando si manifesta una sensazione di paura. Il giro paraippocampale è anche coinvolto nelle reazioni emotive negative e il consolidamento dei ricordi espressi emotivamente (spaventosi) avviene nei nuclei laterali dell'amigdala. [ 13 ]

L'ipotalamo e l'ippocampo, situati nel mesencefalo, presentano numerose connessioni sinaptiche, che ne determinano la partecipazione alla risposta allo stress. Pertanto, la parte anteriore dell'ippocampo, fornendo un feedback negativo, controlla le reazioni allo stress dell'asse neuroendocrino funzionale ipotalamo-ipofisi-corteccia surrenale. [ 14 ]

Alla ricerca di una risposta alla domanda su come siano collegati ippocampo e vista, studi neuropsicologici hanno accertato il coinvolgimento del giro paraippocampale e della corteccia peririnale (parte della corteccia del lobo temporale mediale) nel riconoscimento visivo di oggetti complessi e nella memorizzazione degli oggetti.

E quali connessioni intercorrano tra l'ippocampo e il cervello olfattivo (rinencefalo) è noto con esattezza. In primo luogo, l'ippocampo riceve informazioni dal bulbo olfattivo (Bulbus olfactorius) attraverso l'amigdala. In secondo luogo, l'uncino dell'ippocampo (uncus) è il centro olfattivo della corteccia cerebrale e può essere attribuito al rinencefalo. In terzo luogo, l'area corticale responsabile dell'olfatto include anche il giro paraippocampale, che immagazzina le informazioni sugli odori. [ 15 ] Per saperne di più – Olfatto

Malattie dell'ippocampo e i loro sintomi

Gli esperti ritengono che l'ippocampo sia una struttura cerebrale piuttosto vulnerabile: danni a esso (compresi traumi cranici) e malattie correlate possono causare vari sintomi, sia neurologici che mentali.

I moderni metodi di neuroimaging aiutano a identificare i cambiamenti morfometrici nell'ippocampo (il suo volume), che si verificano in caso di danno ipossico e di alcune malattie del cervello, nonché in caso di deformazioni riduttive.

Un segno clinico importante è considerato l'asimmetria ippocampale, poiché, presumibilmente, l'ippocampo sinistro e quello destro sono colpiti in modo diverso con l'invecchiamento. Secondo alcuni studi, l'ippocampo sinistro svolge un ruolo importante nella memoria verbale episodica (riproduzione vocale dei ricordi), mentre l'ippocampo destro svolge un ruolo importante nel consolidamento della memoria spaziale. Secondo le misurazioni, nelle persone di età superiore ai 60 anni, la differenza nei loro volumi è del 16-18%; con l'età, aumenta e negli uomini, rispetto alle donne, l'asimmetria è più pronunciata. [ 16 ]

Un leggero restringimento dell'ippocampo che si verifica con l'età è considerato normale: i processi atrofici nel lobo temporale mediale e nella corteccia entorinale iniziano a manifestarsi più vicino ai settant'anni. Ma una significativa riduzione delle dimensioni del "cavalluccio marino" del cervello aumenta il rischio di sviluppare demenza, i cui sintomi precoci si manifestano con brevi episodi di perdita di memoria e disorientamento. Per saperne di più, leggi l'articolo " Sintomi della demenza"

La riduzione dell'ippocampo è molto più pronunciata nella malattia di Alzheimer. Tuttavia, non è ancora chiaro se ciò sia una conseguenza di questa malattia neurodegenerativa o serva come prerequisito per il suo sviluppo. [ 17 ]

Secondo la ricerca, i pazienti con disturbo depressivo generalizzato e disturbi da stress post-traumatico presentano una riduzione bilaterale e unilaterale del volume dell'ippocampo del 10-20%. La depressione a lungo termine è anche accompagnata da una diminuzione o interruzione della neurogenesi nell'ippocampo. [ 18 ] Secondo i neurofisiologi, ciò si verifica a causa di livelli aumentati di cortisolo. Questo ormone viene prodotto e rilasciato intensamente dalla corteccia surrenale in risposta allo stress fisico o emotivo e il suo eccesso influisce negativamente sui neuroni piramidali dell'ippocampo, compromettendo la memoria a lungo termine. È a causa degli alti livelli di cortisolo che l'ippocampo diminuisce nei pazienti con malattia di Itsenko-Cushing. [ 19 ], [ 20 ]

- Leggi anche – Sintomi dello stress

Una riduzione del numero o un'alterazione delle cellule nervose dell'ippocampo può essere associata anche a processi infiammatori (neuroinfiammazione) nel lobo temporale del cervello (ad esempio nella meningite batterica, nell'encefalite causata dal virus herpes simplex di tipo I o II) e all'attivazione a lungo termine della microglia, le cui cellule immunitarie (macrofagi) rilasciano citochine proinfiammatorie, proteinasi e altre molecole potenzialmente citotossiche.

Il volume di questa struttura cerebrale può diminuire nei pazienti affetti da gliomi cerebrali, poiché le cellule tumorali producono nello spazio extracellulare il neurotrasmettitore glutammato, il cui eccesso porta alla morte dei neuroni dell'ippocampo.

Inoltre, numerosi studi con la volumetria MRI dell'ippocampo hanno registrato la sua riduzione nei traumi cranici, nell'epilessia, nel deterioramento cognitivo lieve, nel morbo di Parkinson e di Huntington, nella schizofrenia, nelle sindromi di Down e di Turner. [ 21 ]

Una nutrizione insufficiente del tessuto nervoso – ipotrofia ippocampale – può avere un’eziologia ischemica dopo ictus; nella tossicodipendenza, in particolare da oppioidi, l’ipotrofia si osserva a causa di disturbi nel metabolismo della dopamina da parte di sostanze psicoattive.

I disturbi causati da una carenza di determinati elementi influenzano il trofismo del tessuto nervoso dell'intera formazione ippocampale, influenzando negativamente il funzionamento del sistema nervoso centrale. Pertanto, la vitamina B1 o tiamina e l'ippocampo sono collegati dal fatto che in caso di carenza cronica di questa vitamina, i processi di formazione della memoria a breve termine vengono interrotti. Si è scoperto che con una carenza di tiamina (il cui rischio è aumentato negli alcolisti) nel giro dentato e nei campi ippocampali CA1 e CA3, il numero di neuroni piramidali e la densità dei loro processi afferenti possono diminuire, motivo per cui si verificano fallimenti nella trasmissione degli impulsi nervosi. [ 22 ], [ 23 ] La carenza di tiamina a lungo termine può causare la sindrome di Korsakov.

La progressiva diminuzione del volume del tessuto nervoso con perdita di neuroni – atrofia ippocampale – si verifica in quasi tutte le stesse malattie, tra cui l'Alzheimer e la malattia di Itsenko-Cushing. I fattori di rischio per il suo sviluppo sono considerati malattie cardiovascolari, depressione e condizioni di stress, stato epilettico, diabete mellito, ipertensione arteriosa, [ 24 ] obesità. I sintomi includono perdita di memoria (nella malattia di Alzheimer – fino all'amnesia anterograda ), [ 25 ], [ 26 ] difficoltà nell'esecuzione di processi familiari, definizione spaziale ed espressione verbale. [ 27 ]

In caso di interruzione dell'organizzazione strutturale delle cellule dei campi del corno di Ammone e dell'area del subicolo e perdita di alcuni neuroni piramidali (atrofia) - con espansione dell'interstizio e proliferazione delle cellule gliali (gliosi) - si determina la sclerosi dell'ippocampo - sclerosi mesiale dell'ippocampo, sclerosi temporale mesiale o sclerosi temporale mesiale. La sclerosi si osserva nei pazienti con demenza (causando perdita della memoria episodica e a lungo termine) e porta anche all'epilessia temporale. [ 28 ] A volte è definita temporale limbica o ippocampale, cioè epilessia dell'ippocampo. Il suo sviluppo è associato alla perdita di interneuroni inibitori (GABAergici) (che riduce la capacità di filtrare i segnali afferenti della corteccia entorinale e porta a ipereccitabilità), interruzione della neurogenesi e proliferazione degli assoni delle cellule granulari della villina dentata. Ulteriori informazioni nell'articolo - Epilessia e crisi epilettiche - Sintomi

Come dimostra la pratica clinica, i tumori ippocampali sono rari in questa struttura cerebrale e, nella maggior parte dei casi, si tratta di un ganglioglioma o di un tumore neuroepiteliale disembrioplastico, una neoplasia glioneuronale benigna a lenta crescita costituita principalmente da cellule gliali. Si manifesta più spesso nell'infanzia e in giovane età; i sintomi principali sono cefalea e convulsioni croniche difficili da trattare.

Anomalie congenite dell'ippocampo

Nelle malformazioni della corteccia cerebrale come la displasia corticale focale, l'emimegalencefalia (ingrossamento unilaterale della corteccia cerebrale), la schizencefalia (presenza di fessure corticali anomale), la polimicrogiria (riduzione delle circonvoluzioni) e l'eterotopia nodulare periventricolare accompagnata da convulsioni e disturbi visuo-spaziali, si nota una diminuzione dell'ippocampo.

Un ingrossamento anomalo dell'amigdala e dell'ippocampo è stato riscontrato dai ricercatori in presenza di sindrome autistica infantile precoce. L'ingrossamento bilaterale dell'ippocampo si osserva nei bambini con lissencefalia cerebrale, ispessimento anomalo delle circonvoluzioni (pachigiria) o eterotopia laminare sottocorticale - sdoppiamento della corteccia cerebrale, la cui manifestazione sono crisi epilettiche. Ulteriori informazioni nei materiali:

Associata al sottosviluppo cerebrale, l'ipoplasia dell'ippocampo e spesso del corpo calloso si riscontra nei neonati con encefalopatia grave con una mutazione del gene WWOX, che codifica per l'enzima ossidoreduttasi. Questa anomalia congenita, che porta a morte precoce, è caratterizzata dall'assenza di movimenti spontanei nel neonato e dall'assenza di risposta agli stimoli visivi, nonché da convulsioni (che compaiono diverse settimane dopo la nascita).

L'inversione dell'ippocampo, ovvero un cambiamento nella sua posizione anatomica e nella sua forma, rappresenta anche un difetto nello sviluppo intrauterino dell'ippocampo stesso (Cornu Ammonis), la cui formazione a partire dalle pieghe della sostanza grigia dell'archicortex si completa entro la 25a settimana di gravidanza.

L'inversione ippocampale incompleta, nota anche come malrotazione ippocampale o inversione ippocampale con malrotazione, è la formazione di un ippocampo sferico o piramidale, che si osserva più spesso nel lobo temporale sinistro, con una riduzione delle dimensioni. Si possono osservare alterazioni morfologiche nei solchi adiacenti. L'anomalia viene riscontrata in pazienti con e senza crisi convulsive, con e senza altri difetti intracranici.

Una cisti ippocampale è anch'essa un'anomalia congenita: una piccola cavità piena di liquido cerebrospinale (uno spazio perivascolare dilatato e limitato da una parete sottile) di forma rotondeggiante. Le cisti ippocampali residue, sinonimo di cisti del solco residuo (Sulcus hippocampalis), si formano durante l'involuzione incompleta della fessura embrionale dell'ippocampo durante lo sviluppo intrauterino. La localizzazione caratteristica delle cisti è sul lato superiore del solco ippocampale, tra il corno di ammonite e il giro dentato. Non si manifestano in alcun modo e vengono spesso scoperte accidentalmente durante esami di risonanza magnetica cerebrale di routine. Secondo alcuni dati, vengono rilevate in quasi il 25% degli adulti.

L'ippocampo e il coronavirus

Dall'inizio della diffusione del Covid-19, i medici hanno notato in molti pazienti guariti perdita di memoria, ansia e depressione, e spesso sentono lamentele di "annebbiamento mentale" e aumento dell'irritabilità.

È noto che il coronavirus che causa il Covid-19 penetra nelle cellule attraverso i recettori del bulbo olfattivo (Bulbus olfactorius), manifestandosi con un sintomo noto come anosmia, ovvero perdita dell'olfatto.

Il bulbo olfattivo è collegato all'ippocampo e, secondo i ricercatori che si occupano di malattie neurodegenerative presso l'Alzheimer's Association, i danni a questo organo sono responsabili del deterioramento cognitivo riscontrato nei pazienti affetti da Covid-19, in particolare problemi di memoria a breve termine.

Di recente è stato annunciato che presto avrà inizio uno studio su larga scala sugli effetti del coronavirus sul cervello e sulle cause del declino cognitivo, a cui prenderanno parte scienziati provenienti da quasi quattro dozzine di Paesi, sotto la guida tecnica e il coordinamento dell'OMS.

Leggi anche: Il coronavirus rimane nel cervello anche dopo la guarigione

Diagnosi delle malattie dell'ippocampo

I metodi principali per la diagnosi delle malattie associate a determinati danni alle strutture dell'ippocampo includono l'esame della sfera neuropsichica, la risonanza magnetica per immagini e la tomografia computerizzata dell'encefalo.

I medici preferiscono visualizzare l'ippocampo con la risonanza magnetica: con immagini standard sagittali, coronali e assiali pesate in diffusione pesate in T1, immagini assiali pesate in T2 dell'intero cervello e immagini coronali pesate in T2 dei lobi temporali. Per rilevare alterazioni patologiche nei campi dell'ippocampo stesso, del giro dentato o paraippocampale, si utilizza la risonanza magnetica a 3T; potrebbe essere necessaria anche una risonanza magnetica con un campo più elevato. [ 29 ]

Si eseguono inoltre: ecografia Doppler dei vasi cerebrali, EEG – encefalografia dell’encefalo.

Dettagli nelle pubblicazioni:

Trattamento delle malattie dell'ippocampo

Le anomalie congenite dell'ippocampo associate a sottosviluppo e deformazioni riduttive del cervello non possono essere curate: i bambini sono destinati alla disabilità dovuta a deterioramento cognitivo di diversa gravità e disturbi comportamentali associati.

Per sapere come curare alcune delle patologie sopra elencate, leggi le pubblicazioni:

- Epilessia - Trattamento

- Demenza di Alzheimer - Trattamento

- Nuove terapie per la malattia di Alzheimer

- Trattamento della depressione

- Vitamine per il cervello

Nei casi in cui gli anticonvulsivanti, cioè i farmaci antiepilettici, non riescono a far fronte agli attacchi di epilessia del lobo temporale mesiale, [ 30 ] si ricorre all'ultima risorsa: il trattamento chirurgico.

Gli interventi chirurgici includono: ippocampectomia – rimozione dell’ippocampo; ectomia della zona epilettogena limitata o estesa (resezione o escissione delle strutture colpite); lobectomia temporale con conservazione dell’ippocampo; resezione selettiva dell’ippocampo e dell’amigdala (amigdaloippocampectomia). [ 31 ]

Secondo le statistiche cliniche straniere, nel 50-53% dei casi dopo l'intervento chirurgico le crisi epilettiche nei pazienti cessano; il 25-30% degli operati ha crisi epilettiche 3-4 volte l'anno.

Come allenare l'ippocampo?

Poiché l'ippocampo (il suo giro dentato) è una delle poche strutture cerebrali in cui avviene la neurogenesi o rigenerazione neurale (la formazione di nuovi neuroni), il processo di deterioramento della memoria (a condizione che la malattia di base venga curata) può essere influenzato positivamente dall'esercizio fisico.

È stato dimostrato che l'esercizio aerobico e qualsiasi attività fisica moderata (soprattutto in età avanzata) promuovono la sopravvivenza neuronale e stimolano la formazione di nuove cellule nervose nell'ippocampo. Tra l'altro, l'esercizio fisico riduce lo stress e migliora la depressione. [ 32 ], [ 33 ]

Inoltre, la stimolazione cognitiva, cioè gli esercizi mentali, aiuta ad allenare l'ippocampo: memorizzare poesie, leggere, risolvere cruciverba, giocare a scacchi, ecc.

Come aumentare l'ippocampo, che con l'avanzare dell'età si rimpicciolisce? Un metodo comprovato dai ricercatori è l'esercizio fisico, grazie al quale aumenta la perfusione dell'ippocampo e la formazione di nuove cellule del tessuto nervoso è più attiva.

Come ripristinare l'ippocampo dopo lo stress? Praticare la meditazione mindfulness, una pratica di allenamento mentale volta a rallentare i pensieri ossessivi, liberarsi dalla negatività e raggiungere la calma per mente e corpo. Come dimostrato dai risultati di uno studio condotto da un'università dell'Asia orientale, la meditazione aiuta a ridurre i livelli di cortisolo nel sangue.